- +1

陜歷博三件國寶將亮相央視,秦杜虎符差點被當廢銅賣掉

12月3日晚大型國寶探秘類節目《國家寶藏》在央視三套正式開播,《國家寶藏》讓傳世文物不再是冷冰冰的圖片和符號,而是帶著故事、溫度、情感寄托的存在。讓我們了解歷史、了解文化。我國九家重量級博物館、27件珍貴館藏,為觀眾詳細講述國寶的前世今生,而這其中就包含陜西歷史博物館選送的三件國寶。

“我是陜西歷史博物館的看門人強躍,在這里,一百七十余萬件展品,十八件國寶級文物,每一件都是中華文明的一個燦爛剖面。”這是即將播出的《國家寶藏》陜西篇中的一個片段。陜西歷史博物館館長強躍說,此次亮相《國家寶藏》的是杜虎符、葡萄花鳥紋銀香囊和懿德太子墓《闕樓儀仗圖》壁畫等三件國寶。那么,這些從博物館一百余萬件藏品中遴選出的珍貴文物背后,有著怎樣鮮為人知的故事呢?

秦杜虎符

差一點被當廢銅賣掉

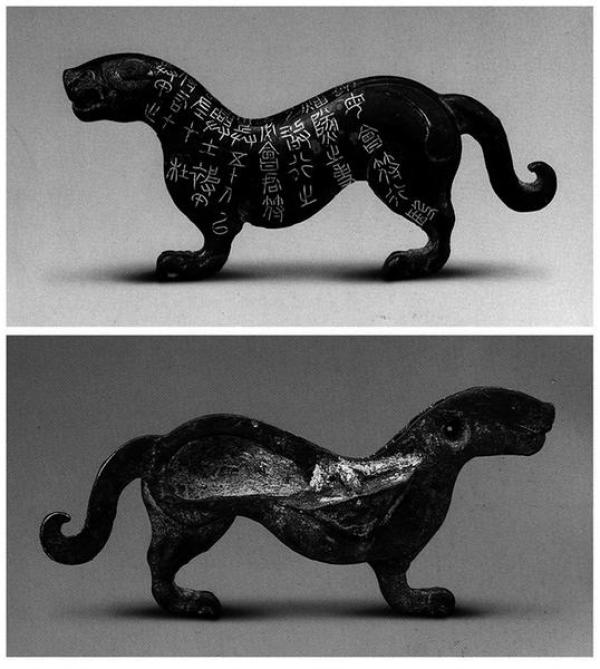

在陜西歷史博物館的展廳中,陳列著一件珍貴的虎符,它就是迄今為止發現的中國最早調兵憑證——戰國時期秦國的杜虎符。“虎符”,也稱“兵符”,是我國古代君主或皇帝授予臣屬兵權后調動軍隊的憑信物,多以青銅鑄造,因其形狀呈虎形,故稱“虎符”。

秦杜虎符出土于上世紀70年代初期,西安市南郊北沈家橋村少年楊東峰在村西幫助大人平整土地時,鐵鍬“鐺”一聲脆響,挖出了一個拳頭大小的金屬疙瘩。當他把外面的泥土弄掉之后,露出了一件動物形狀的銅質器物,有頭有尾有腿,樣子像貓又像虎。盡管并不知此為何物,但楊東峰還是將它放在衣服口袋里帶回了家。

“本想把這件金屬動物拿去當廢銅賣,但廢品收購站的人說這東西太輕,值不了幾個錢。”楊東峰只好把它拿回家,隨手扔在了自家院中的窗臺上。此后的兩年多時間里,這件金屬動物成了幾個孩子手中的玩物,被他們在游戲中丟來擺去,磨得久了,“銅老虎”青黑色的身上漸漸顯出了漂亮的金黃色文字。文字為篆書,楊東峰看不懂,但他感到手中之物是一件有來頭的“玩意”。于是,懷著強烈的好奇心,他揣著這件神秘器物輾轉找到了陜西省博物館,碰巧遇到了考古專家戴應新。一番審視后,戴應新初步斷定眼前的器物是一枚十分罕見的戰國虎符。發現虎符的楊東峰,僅僅要求發一套紅衛兵穿的軍服作為上繳虎符的代價,但博物館沒有軍服,在戴應新的操辦下,楊東峰獲得了一張陜西省博物館發給的表揚信,因獻寶有功,得到了7元人民幣的獎金。

“兵甲之符,右在君,左在杜,凡興土披甲,用兵五十人以上,必會君符,乃敢行之,燔隧之事,雖毋會符,行也。”40字銘文中“右在君”三字很重要,給出這個虎符制作的具體年代在秦惠王稱王前。結合杜虎符出土地點和上面的銘文,戴應新研究認為,因先秦的最高統治者稱王、稱公而不稱君,只有秦惠王一人曾在很短的時間里稱過君,不久改稱為王。《史記》記載:“十三年(公元前325年)四月戊,君為王。”因此說秦杜虎符是戰國時秦惠王稱王前的產物。

“這個杜虎符,這是在古代戰爭中使用的最嚴肅的傳遞君王和邊塞之間,使用和調動兵力的信物。這就是一種命令、這就是一種誠信,也是一種權威。”陜西歷史博物館館長強躍說,杜虎符銘文是所有出土虎符中銘文最長的一件,且保存完好,特別是錯金字,精致優美。虎符的銘文制作工藝,是在虎身先鏨刻出陰文字槽,再將極細的金絲嵌入陰文字槽之內,最后打磨平整光亮。雖歷經兩千多年,仍然熠熠閃光。

葡萄花鳥紋銀香囊

唐代“白富美”的高級香包

葡萄花鳥紋銀香囊這件即將亮相央視的國寶,竟然來自47年前的一次意外發現。

時間追溯到上個世紀70年代。那是1970年10月5日下午,西安市南郊何家村一處工地(現西安水文巷)內,現場一片忙碌。民工們像往常一樣打地基的打地基,運土的運土。當地基下挖到距地面80厘米的時候,突然露出了一個陶甕。“挖出古董啦!”正在施工的民工們一下子都圍了上來。甕蓋一打開,一罐子的寶貝金光閃閃,人們一下子驚呆了。現場有人趕忙將這一情況報到當時的“革委會”,最后到了陜西省博物館。省博物館立即派韓偉、雒忠如、杭德州、王玉清、戴應新等同志前往清理。到達現場后,專家們一邊對出土文物實施保護,一邊繼續向四周普探。幾天之后,在第一個陶甕出土地北側不遠處,第二個陶甕露了出來,其大小和形狀與第一個陶甕基本相同,只是上面蓋了一層銀渣。戴應新打開這個陶甕后發現,甕口是一塊方玉,方玉下面摞著銀盤、銀碗。金盆、金筐寶鈿團花紋金杯、玉帶、銀盒、鎏金鸚鵡提梁銀罐、葡萄花鳥紋銀香囊等器物都在里面,琳瑯滿目,令人驚嘆不已。

此后,有專家考證,何家村遺寶的主人可能為唐代官位顯赫的尚書租庸使劉震,而遺寶的埋藏年代應在唐德宗建中四年爆發的涇原兵變中。劉震應是逃亡時將其倉促埋藏于地底,后因參加叛軍,劉震夫婦在唐軍收復京城時被斬,這些寶藏便從此不見天日。遺憾的是,雖然劉震的身份、時間、事件上都比較吻合,但是關于劉震出逃的這段史料記載并不在正史中,所以這個人物作為窖藏主人的真實性還有待考察。

這件“葡萄花鳥紋銀香囊”除了牽出一段亂世秘史以外,更聯系起了中國歷史上一段凄美的篇章。安史之亂中,唐玄宗出逃,在馬嵬坡被迫賜死楊貴妃。之后,唐玄宗思念楊貴妃,曾派人到馬嵬坡“秘令改葬”,然而當挖開墳冢時,“肌膚已壞,唯香囊猶在”。什么樣的香囊竟然在地下埋葬而不腐爛?而當此“葡萄花鳥紋銀香囊”出現時,謎團解開,原來唐代香囊實際為金銀制,是唐貴夫人們日常生活的必備之物,無論狩獵、出行、游玩,均隨身攜帶,所過之處,香氣襲人。何家村出土的香囊則再次印證了唐代的香囊確屬金銀所制,同時,也正因為史書記載與考古發掘的互相聯系、彼此印證,我們才得以窺見歷史真容的一角。這段經典的古代愛情故事,也因為精美絕倫的銀香囊,而變得真實可辨、歷歷在目!

“葡萄花鳥紋銀香囊這件文物的精妙之處在于下部球體中的機環。香囊中的持平裝置完全符合陀螺儀原理,這樣無論外壁球體怎樣轉動,由于機環和金盂重力的作用,香盂始終保持重心向下,里面的香料不致撒落于外。”強躍說,這一原理在歐美是近代才發現并廣泛應用于航空、航海領域,而中國最晚在1200年前的唐王朝時就已掌握了此項原理。盡管已經經歷了一千多年,香囊卻仍然玲瓏剔透,轉動起來靈活自如,平衡不倒,其設計之科學巧妙,令人嘆絕。

《闕樓儀仗圖》壁畫

唐代高超建筑藝術的見證

在唐代,無論官職大小,他們上朝覲見皇帝時走到皇宮前的一處樓臺前,都要駐足而思,想一想自己給皇帝的奏章中是否有缺(同“闕”)失,這處樓臺就是“闕樓”。45年前,考古人員在乾縣乾陵鄉韓家堡村一處唐墓內發掘出土了40余幅色彩斑斕、生動逼真的壁畫,內容更是涉及儀仗隊、青龍、白虎、城墻、闕樓、伎樂、男侍、僮仆、宮女、畋獵、馴獸、飼禽……其中,墓道東西兩壁兩幅《闕樓儀仗圖》所描繪的,是只有皇帝才可以享用的三出闕。那么,究竟是什么樣的人物在這里安身呢?

墓葬的主人叫李重潤,是唐中宗李顯的嫡長子,并被高宗立為皇太孫。公元684年2月,當上皇帝僅僅兩個月的李顯,被其母武則天廢為廬陵王,李重潤也被廢為庶人。公元698年,已經76歲的武則天意識到需將皇位交還李氏,便召回李顯重新立為皇太子,李重潤也被立為邵王。然而好景不長,年僅19歲的李重潤被送上了斷頭臺,成了政治斗爭的犧牲品。依靠大臣們的幫助,李顯再次坐上皇帝寶座后,就在政治上拉開了為李唐王室成員平反昭雪的序幕,首先就是對李重潤的重新安葬。他追封李重潤為懿德太子,同時,在乾陵高宗身邊不遠處將李重潤重新安葬,并給予“號墓為陵”的特殊禮遇。這在唐代也是首開先例,其規模也是絕無僅有的。

考古人員發現,在懿德太子墓的墓道東西兩壁繪有兩幅裝飾華麗的《闕樓儀仗圖》,其中所描繪的,是非同一般的三出闕,等級最高的一種禮制性建筑,只有皇帝才可以享用,往往也是帝王居所的標志性建筑。壁畫中,從闕樓進入皇宮,是由近200名文武百官組成的儀仗隊伍,包括步行衛隊、騎馬衛隊和車隊。從車的形制和裝飾看,它屬于禮制規定的皇太子級別的金輅車。但金輅車前插用羽毛和貼金裝飾的雉尾障扇,卻是皇帝級別的儀仗器具,再加上兩側便房里貼金飾銀的甲裝騎馬俑隊伍和裝飾華麗的三彩三花御馬,皇帝的威嚴和氣派讓人望而生畏。唐中宗的良苦用心從中不難看出:雖然貴為皇帝,當年的他卻無法保護自己的愛子,這一定是一件讓他終身扼腕的憾事。而他此時唯一能做的,就是讓懿德太子能夠在另外的一個時空,在這樣一座虛擬的皇宮里,享受著他未曾實現的皇帝夢吧。

“如果說香囊代表著唐代的科技水平和文化內涵,那么,《闕樓儀仗圖》則代表了唐代高超的建筑藝術。”強躍說,《闕樓圖》是非常精彩的古代建筑藝術的寫實作品。它畫面壯闊,以山巒樹木為背景,周圍繪城墻和即將出城的儀仗隊。闕,是宮門前的標志性建筑,夾門而建,高大宏偉,自上而下,由屋頂、屋身、平坐(古代建筑名詞,即復道,閣道,與后世樓前的望臺相同,外設闌干)、墩臺四部分組成。屋頂為廡殿式,上有鴟尾,屋檐出檐深遠,上畫出筒瓦和滴水,屋檐下有飛檐和椽子,長度基本相等。屋身面闊、進深各三間,周圍有回廊。平坐分兩部分:一是單鉤闌,闌版上畫出蔓草花紋;二是平坐斗拱。墩臺為磚土結構,中間用長方磚砌成,周圍有忍冬蔓草花紋。專家研究認為,《闕樓儀仗圖》為了解唐代闕樓建筑藝術提供了極好的例證。

(原標題:陜歷博三件國寶將亮相央視,解讀文物背后的基因密碼)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司