- +1

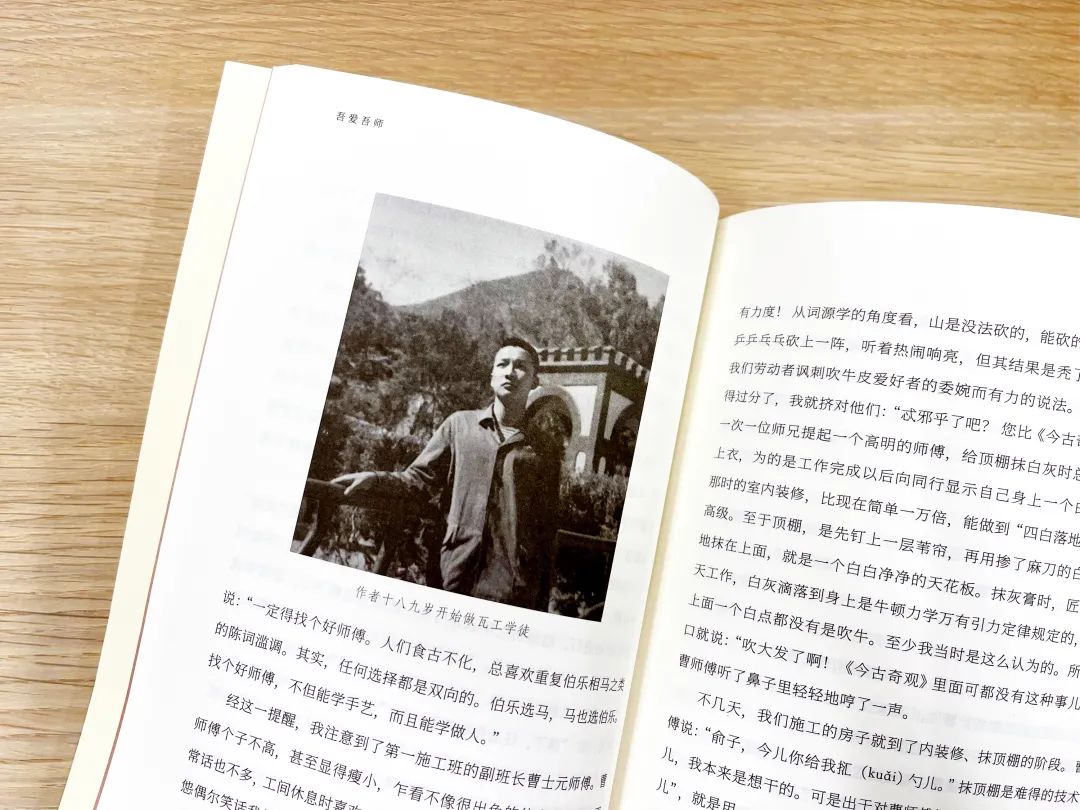

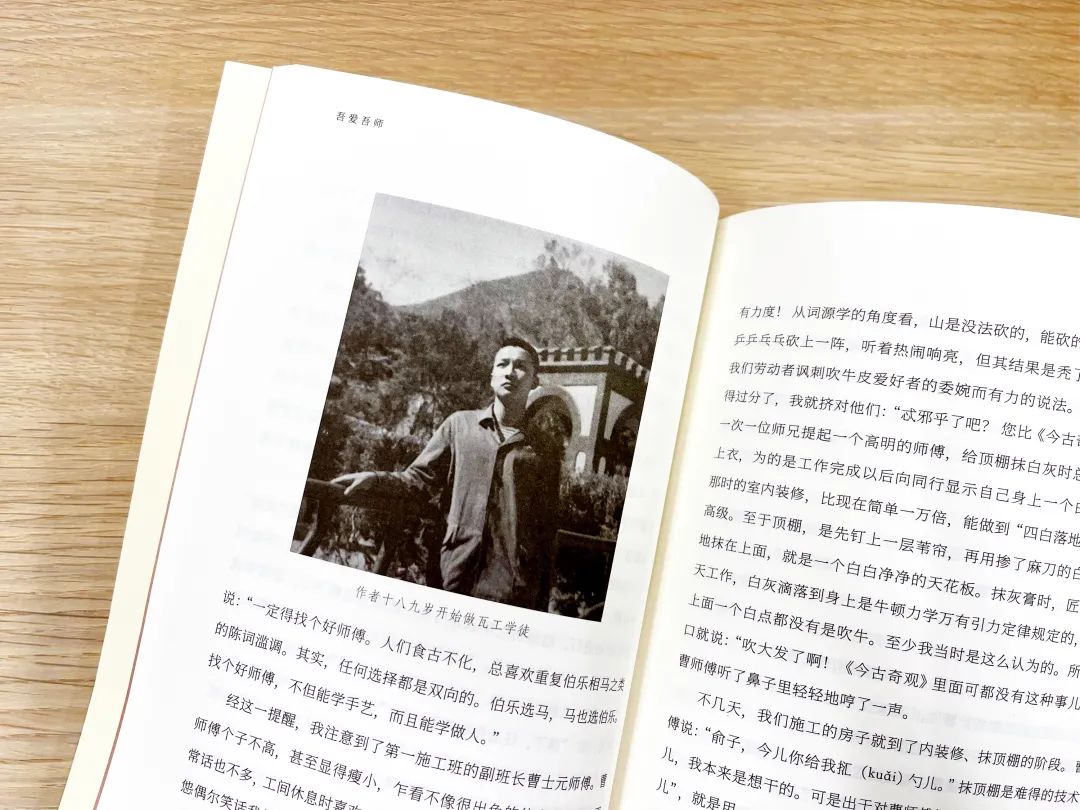

紀(jì)念啟功先生誕辰110周年 | 俞寧:?jiǎn)⒋鬆?/h1>2022-07-27 12:07來(lái)源:澎湃新聞·澎湃號(hào)·湃客字號(hào)上世紀(jì)六七十年代,作者父親俞敏先生受“運(yùn)動(dòng)”影響,無(wú)法時(shí)時(shí)管教自己的小兒子(即作者),于是就請(qǐng)同事兼摯友啟功先生(字元白)幫忙代管,作者因此走進(jìn)啟先生的家。啟先生生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴也成了作者最珍貴的記憶。作者先后寫(xiě)下了數(shù)篇文章,平實(shí)真切地描述了啟先生上世紀(jì)七十年代前后的生活狀態(tài)及其人格風(fēng)范。作者說(shuō),由于青少年時(shí)期受啟先生濡染,啟先生不知不覺(jué)便成了他心中的“角色榜樣”,影響力甚至超過(guò)了父親。

茲選《吾愛(ài)吾師》中的《啟大爺》一文,以見(jiàn)作者與啟功先生深厚情誼之一斑。

啟大爺

文|俞寧

“還不快叫人?”父親說(shuō)。

我站起來(lái)看著笑瞇瞇走向我的圓面男子,微鞠一躬,說(shuō):“啟大爺,您硬朗啊!”

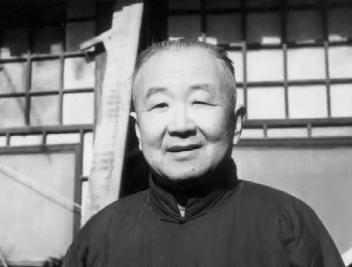

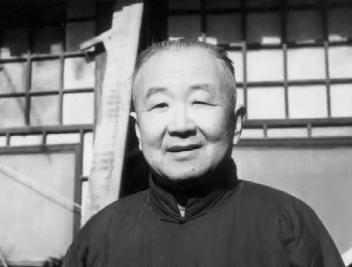

啟功先生

“大爺”這個(gè)詞在北京話(huà)里頭至少有兩種讀法、兩個(gè)意思。一是重音在“大”字上,意思是父親的兄長(zhǎng),是一種親屬稱(chēng)謂。二是重音在“爺”字上,意指富家子弟,闊大爺。當(dāng)時(shí)我聽(tīng)那人管父親叫“叔遲三兄”,而父親叫怹“元白大哥”。心里迷惑,如果父親年長(zhǎng),就該叫怹叔叔;如果怹年長(zhǎng),就該叫大爺。猶豫了一下,我按北京習(xí)俗,不清楚時(shí),撿大的叫——當(dāng)然是把重音放在大字上。

怹拉著我的手說(shuō):“別鞠躬,別鞠躬!”然后放低聲音說(shuō),“除了對(duì)著偉人像的時(shí)候,鞠躬算四舊。”說(shuō)得我們仨都偷偷地小聲笑起來(lái)。那大概是1969年底或1970年初,母親剛剛下放干校,我初學(xué)做飯,很難吃,不得已才到外面買(mǎi)。上面的那一幕就發(fā)生在鼓樓前,路西,湖南風(fēng)味的馬凱食堂(“文革”前叫馬凱餐廳)。母親是湖南人。父親和我想她,就去馬凱食堂吃湖南菜,常常被母親的“家鄉(xiāng)風(fēng)味”辣得眼淚長(zhǎng)流。那天“啟大爺”,就是后來(lái)大名鼎鼎的啟功先生,湊巧也到那里吃飯。遇見(jiàn)怹,我們居然笑了起來(lái)。難得,故可貴,以至終生難忘。“啟大爺”這個(gè)稱(chēng)呼,我從那時(shí)一直用到現(xiàn)在。今后還會(huì)用下去。只可惜怹聽(tīng)不見(jiàn)了。

我在美國(guó)生活了三十多年。由于是在大學(xué)里教美國(guó)人美國(guó)文學(xué),一些華人鄰居、朋友們誤認(rèn)為我是“美國(guó)通”,常常對(duì)我訴苦,說(shuō)她們的孩子不愿和父母溝通,希望我跟孩子們談?wù)劇Uf(shuō)“她們”,是因?yàn)槟切┘彝サ母赣H們多數(shù)還留在中國(guó)發(fā)財(cái),把妻子兒女移到美國(guó)或加拿大定居,而自己做“空中飛人”,隔上幾個(gè)月才能回家探望一次。我和孩子們的談話(huà)漸漸深入,了解到其中男孩子的心理糾結(jié)其實(shí)比較簡(jiǎn)單,就是希望父親能夠常在身邊,作為他們生活中的“角色榜樣”。這個(gè)詞是我根據(jù)英文“role model”杜撰出來(lái)的,意思是孩子們有樣兒學(xué)樣兒,生活中如果有一個(gè)品行端正、樂(lè)觀向上的成年男子做榜樣,他們就能順利地成長(zhǎng)為品行端正、樂(lè)觀向上的小伙子。由此想到自己的少年時(shí)代,不免納悶兒:“文革”期間父親經(jīng)常被關(guān)在學(xué)校里交代問(wèn)題而不能回家,斷斷續(xù)續(xù)地很多年,回家時(shí)間短,離家時(shí)間長(zhǎng),而我卻沒(méi)有這些孩子們的心理問(wèn)題。原因何在?后來(lái)想通了。父親的角色是可以由其他的慈祥男性暫時(shí)代替的。回想自己少年時(shí)的情況,有好幾位先生無(wú)意間扮演了父輩的角色,比如北師大生物系教解剖學(xué)的包天池(諱桂濬)教授、教育系教心理學(xué)的陳友松教授,還有水電部工程師、北海少年水電站的設(shè)計(jì)者陳宏光先生,都對(duì)我的心理成長(zhǎng)起到了榜樣和向?qū)У淖饔谩5牵恢庇幸夂亲o(hù)我,而且時(shí)間最長(zhǎng)、最細(xì)致入微的,就是啟功先生。他們使我懂得了,真正的好男人能頂著壓力關(guān)愛(ài)下一代,能在粗暴的大環(huán)境里小心翼翼地為晚輩維持一個(gè)溫文儒雅的小氣候。美國(guó)國(guó)父之一富蘭克林說(shuō):“小小的蠟燭能把光明投射得很遠(yuǎn);濁世之中的善行像燭光一樣閃耀不熄。”啟大爺以及我通過(guò)怹而認(rèn)識(shí)的老一輩學(xué)者又豈止是蠟燭!他們就像熊熊火炬,放射出知識(shí)與修養(yǎng)的光芒。

啟功先生

那次偶遇之后,父親帶我到西直門(mén)大街南草廠內(nèi)小乘巷拜訪過(guò)啟大爺兩次。之后就是我自己登門(mén)。在那種大環(huán)境里感受到一種溫文的幽默,我自然是越去越勤;后來(lái)怹患上了美尼爾氏綜合征,蒙啟大媽委托(北京話(huà)稱(chēng)大爺?shù)姆蛉藶椤按髬尅保床钢猓瑹o(wú)論怹到哪里去,總得由我跟著,生怕怹因頭暈而摔倒。直到小懷兄、小葵姐和章五大爺從湖北十堰市調(diào)回北京,我才移交了這個(gè)任務(wù)。“近朱者赤”,跟隨的時(shí)間長(zhǎng)了,我也開(kāi)始在怹的督促下讀些唐詩(shī),還寫(xiě)寫(xiě)毛筆字,甚至有一段時(shí)間干脆住在小乘巷,算是登堂入室了。有一次我在榮寶齋看到了一位王姓畫(huà)家畫(huà)的梅花,回到家中被要求仔細(xì)描述。啟大爺默默地聽(tīng)罷,然后說(shuō):“這畫(huà)兒不大對(duì)。”我當(dāng)時(shí)覺(jué)得奇怪:畫(huà)兒有好看不好看、像不像之分。何來(lái)對(duì)與不對(duì)呢?怹大概猜到了我的念頭,接著就解釋說(shuō)梅花兒多生長(zhǎng)在江南,那里雨水多,所以梅花兒花心朝下,像雨傘一樣,不至于讓雨水浸泡花心而爛掉。王先生把梅花兒畫(huà)得朝天開(kāi)放,成向日葵了。梅花兒哪有那么傻?畫(huà)畫(huà)兒不能出大格兒。我當(dāng)時(shí)還篡改了張九齡的詩(shī):“那就干脆說(shuō)‘梅花兒有本心,不肯朝天開(kāi)’得了。”直到后來(lái)我謄寫(xiě)怹的《論書(shū)絕句》到了第九十八首方才徹悟怹的藝術(shù)立場(chǎng):

亦自矜持亦任真,亦隨俗媚亦因人。

亦知犬馬常難似,不和青紅畫(huà)鬼神。

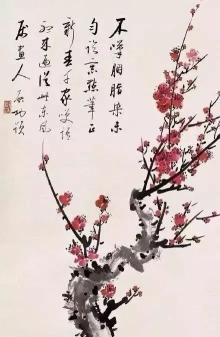

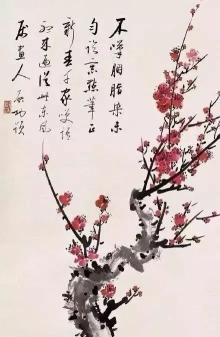

啟功先生畫(huà)作

任真不是“認(rèn)真”,而是放任天真的意思,與“矜持”對(duì)立而統(tǒng)一,有時(shí)正襟危坐,有時(shí)天真爛漫。藝術(shù)當(dāng)然鼓勵(lì)創(chuàng)新,但這創(chuàng)新應(yīng)該以自然規(guī)律為依托,而不是胡亂涂抹些神鬼難辨的東西糊弄觀眾。后來(lái)我讀瑞士心理學(xué)家榮格的理論,知道生物人在扮演社會(huì)人的角色時(shí),需要準(zhǔn)備面具,人人如此。又讀《史記˙汲黯傳》,兩相結(jié)合,不由得想起了啟大爺?shù)哪嵌卧?huà)和那首詩(shī),覺(jué)得原則性和靈活性的平衡,不僅是微妙的藝術(shù)理論,而且在社會(huì)生活中也是至關(guān)重要的。怹這種尊重自然規(guī)律的態(tài)度,也貫穿在唐詩(shī)的解讀當(dāng)中。一次談到王績(jī)的《食后》一詩(shī),怹問(wèn)我楚豆是什么,我順口就說(shuō):“大概是湖北一帶的豆子吧。”怹用手指在我額頭輕彈了一下說(shuō):“就知道你會(huì)編。”然后仔細(xì)給我講解楚豆其實(shí)是牡荊的果實(shí),不僅湖北,咱北京也有,叫荊條。葉子是一對(duì)兒一對(duì)兒的……我當(dāng)時(shí)真是不懂事,不知道珍惜這難得的機(jī)會(huì),反而覺(jué)得怹啰唆。怹看出我的心思,就苦口婆心,告訴我讀古代的文章和詩(shī)歌不能望文生義,因?yàn)檎Z(yǔ)言不斷演變,要想弄懂原意,非得認(rèn)真查閱字典、仔細(xì)看注腳。后來(lái)我努力克服自己的浮躁,慢慢地入了古典文學(xué)之門(mén)。

經(jīng)怹耳提面命,我總算比多數(shù)的同齡人多認(rèn)識(shí)了幾個(gè)字。可惜我天性魯鈍,再加上半大小子多少有些逆反,奉命背誦唐詩(shī)的時(shí)候,常出些奇怪的錯(cuò)誤,包括把杜甫的名句背成“聽(tīng)猿實(shí)下三滴淚”。啟大爺聽(tīng)了顯出詫異的神情,懲戒性地輕輕彈了彈我額頭,說(shuō):“三滴淚怎么流?左眼一滴,右眼兩滴嗎?”然后他翻出線裝的《水經(jīng)注》和《樂(lè)府詩(shī)集》。哈,兩本書(shū)里都有“巴東三峽巫峽長(zhǎng),猿鳴三聲淚沾裳”。我讀罷心服口不服,矯情地反問(wèn):“那三聲淚怎么流?人淚還是猴子淚?”啟大爺聽(tīng)完笑得像個(gè)彌勒佛。這使得我在馬凱食堂之后又一次體驗(yàn)到文雅的諧謔。

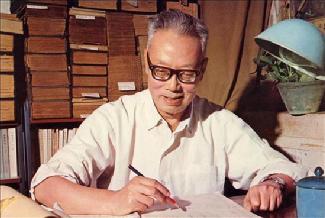

啟功先生書(shū)法

1984年我入北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英美文學(xué)專(zhuān)業(yè)讀研究生,從導(dǎo)師周玨良那里聽(tīng)到了西方形式主義文學(xué)批評(píng)理論。那時(shí)啟大爺已經(jīng)搬進(jìn)北師大的小紅樓(先生稱(chēng)為浮光掠影樓),離父親的居所僅數(shù)十武之遙。我從北外回家,總要去看看怹。一天,怹神色疲憊地歪在床上,見(jiàn)我來(lái)了,說(shuō):“昨晚一夜沒(méi)睡著,今天一天沒(méi)精神。你說(shuō)點(diǎn)好玩兒的,幫我解乏。”我順口就說(shuō)起了周先生課上講的美國(guó)的“新批評(píng)主義”。50年代時(shí)新,現(xiàn)在有點(diǎn)舊了。不過(guò)與其相關(guān)的“陌生化”“模棱”“反諷”等幾個(gè)概念還是很好玩的。說(shuō)著說(shuō)著,怹本來(lái)疲倦的眼睛漸漸亮了起來(lái),忽然從床上一躍而起,拍著床邊說(shuō):“現(xiàn)在你知道三聲淚怎么流了吧?”我怔了一會(huì)兒才明白過(guò)來(lái),原來(lái)我的幼稚與浮躁,一直都在怹心里裝著呢。一有機(jī)會(huì),怹就會(huì)敲打敲打我,希望我克服性格上的弱點(diǎn)。在這次談話(huà)的啟發(fā)下,我發(fā)現(xiàn)西方的形式主義文藝?yán)碚搶?duì)我們解讀唐詩(shī)真能幫上大忙。后來(lái)我還寫(xiě)了一篇文章,用西方形式主義理論分析杜甫的《秋興八首》。啟大爺在天有靈,知道后會(huì)再次笑成彌勒佛嗎?

那幾年跟隨啟大爺,我不僅讀了些書(shū)、練習(xí)寫(xiě)毛筆字,還接觸了一些可以作為榜樣的人。翻開(kāi)中華書(shū)局2012年出版的《啟功日記》,能見(jiàn)到某年某月某日俞寧來(lái),周振甫來(lái),以及其他一些類(lèi)似的句子。不了解內(nèi)情的人或許會(huì)以為俞寧也是哪方大儒,萬(wàn)也想不到其實(shí)是個(gè)十幾歲的懵懂少年。有幾位老先生我至今還印象深刻,例如中華書(shū)局的周振甫先生和唐長(zhǎng)(zhǎng)孺先生。他們二位都戴深度眼鏡,都是江浙口音,而周老先生的口音似乎更軟、更糯。他常穿略微發(fā)白了的藍(lán)色中山裝,但收拾得干干凈凈。看上去既簡(jiǎn)樸又儒雅。多年以后我的岳父無(wú)意間談起一件小事,使我對(duì)周老先生的為人更加敬佩:一天周先生來(lái)到我岳父的辦公室,非要把一些錢(qián)交給他。我岳父不明就里,因而不知所措。周先生解釋說(shuō),前一天中華書(shū)局派車(chē)接他去某處開(kāi)會(huì),會(huì)后又派車(chē)送他回家。單位里用車(chē)有規(guī)定,某某級(jí)干部才可以。周先生自認(rèn)為級(jí)別不夠,所以不可以用公車(chē)。既然用了,一定要繳納汽油費(fèi)。我結(jié)合周先生平日的節(jié)儉,馬上聯(lián)想到蘇軾的《前赤壁賦》:“且夫天地之間,物各有主。茍非吾之所有,雖一毫而莫取。”我閉上眼睛,試圖把周先生的高風(fēng)亮節(jié)和他那口糯糯的吳儂軟語(yǔ)疊印起來(lái),卻總是很難做到。

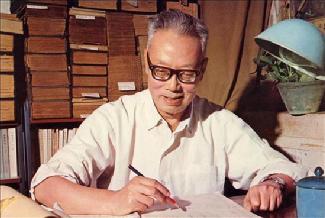

唐長(zhǎng)孺先生

唐長(zhǎng)孺先生到小乘巷來(lái)大概是1973年的事,因?yàn)檫B日陰雨使得啟大爺?shù)臇|山墻變形,行將圮壞。當(dāng)時(shí)啟大爺被借調(diào)到中華書(shū)局標(biāo)點(diǎn)《清史稿》,而唐長(zhǎng)孺先生好像是標(biāo)點(diǎn)二十四史的工作中擔(dān)負(fù)某些協(xié)調(diào)責(zé)任,也許算得上是一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。啟大爺為屋壞寫(xiě)了一首自嘲的詩(shī):“東墻受雨朝西鼓,我床正在墻之肚。坦腹多年學(xué)右軍,而今將作王夷甫。”(憑記憶,難免有錯(cuò),但大意如此。)拿給中華的同事們傳閱,作為笑談之資。沒(méi)想到唐先生知道了,先是寫(xiě)了封信慰問(wèn)——我依稀記得信里還有一首詩(shī)——后來(lái)還特地來(lái)登門(mén)探望。唐先生來(lái)時(shí),我們已經(jīng)把床挪到了西墻根,盡量遠(yuǎn)離危險(xiǎn)之地。我把椅子放在緊靠床的地方,也是盡量避開(kāi)危險(xiǎn)的意思。而唐先生卻把椅子挪到東墻附近,然后正襟危坐,輕言細(xì)語(yǔ),大有晉人揮麈清談的風(fēng)度。我先倒茶,然后垂手而立,一邊聽(tīng)著兩位長(zhǎng)者說(shuō)話(huà),一邊心里打鼓:萬(wàn)一客人真成了王衍,我可怎么交代呢!幸而不久送客,照例是啟大爺送到院門(mén),我送出小乘巷西口,指給客人看,順南草廠往北,出口就是西直門(mén)內(nèi)大街。那里有27路公交車(chē)和5、7、11路無(wú)軌電車(chē),以方便客人回家。送客回來(lái),我問(wèn)啟大爺客人為何一定要靠著危墻坐。先生說(shuō),唐先生雖然算是負(fù)點(diǎn)兒責(zé)任的人,但并無(wú)什么實(shí)權(quán),因此不能給同事解決實(shí)際困難。心中無(wú)奈,所以親自來(lái)看望并故意坐在危墻之下,以表達(dá)與朋友共患難的意愿。這樣一解釋?zhuān)葡壬谖倚闹辛⒖谈叽笃饋?lái)。他坐在那里的音容笑貌,仿佛是對(duì)托名李陵詩(shī)的現(xiàn)場(chǎng)演示,“溫聲何穆穆,因風(fēng)動(dòng)馨香”,使我再也忘不了。后來(lái)我讀《世說(shuō)新語(yǔ)˙德行》,里面說(shuō)陳仲舉“言為士則,行為世范”,腦海中馬上就浮現(xiàn)出唐先生斯斯文文的大丈夫氣勢(shì)。大概從那時(shí)起,我心目中的英雄就不再是叱咤沙場(chǎng)的戰(zhàn)士,而換成危墻下輕言細(xì)語(yǔ)的學(xué)者。周、唐二位先生的行為,成了我心中的模范。如果現(xiàn)在有人寫(xiě)“新世說(shuō)新語(yǔ)”,我會(huì)懇求作者把周、唐二位先生寫(xiě)進(jìn)“德行篇”去。

除了在小乘巷“何陋之有”的小南屋里接待來(lái)客,啟大爺也出去拜訪朋友。我記憶里比較清楚的,當(dāng)數(shù)去東琉璃廠一帶拜訪李孟東先生。從小乘巷到琉璃廠,須乘坐7或11路無(wú)軌電車(chē)到廠橋換14路汽車(chē)。總算下來(lái)要四十多分鐘,下車(chē)后還須步行穿過(guò)小胡同,所以一路上時(shí)間富裕。啟功先生隨口說(shuō)些歷史掌故、文人舊事。多數(shù)我都忘掉了,只記得提起過(guò)李孟東先生原來(lái)是裱畫(huà)鋪里的學(xué)徒,通過(guò)自己處處留心、勤問(wèn)苦記,不但學(xué)了文化,而且慢慢地發(fā)展出了文物鑒定的本事。他和啟大爺交往,先是起源于裱畫(huà),后來(lái)還在舊書(shū)店里為啟大爺淘過(guò)所需的書(shū),而且是物美價(jià)廉。再后來(lái)才是交換文物鑒定方面的意見(jiàn)和信息。那天我們?nèi)タ赐钕壬且驗(yàn)槁?tīng)說(shuō)他得了不容易醫(yī)治的病。他家的院子明顯低于小巷內(nèi)的路面。我還觀察到那附近的其他院子都是如此,仿佛是一個(gè)院子一個(gè)坑。啟大爺解釋說(shuō),路面高于院子是因?yàn)榕f北京垃圾回收業(yè)不發(fā)達(dá),而北京人冬天都燒煤球爐子取暖。爐灰不能及時(shí)輸送出去,就近倒在胡同里。日久天長(zhǎng),路面越來(lái)越高,形成了現(xiàn)在的局面。1950年代以來(lái)有了比較現(xiàn)代化的垃圾疏散系統(tǒng),這種情況有了改善。

李先生病中有人探望,很是高興,熱情招待,用吃飯用的粗瓷碗倒了兩大碗白開(kāi)水。我一路走渴了,也沒(méi)客氣,端起大碗一飲而盡。啟功先生也喝了幾大口。然后問(wèn)病情、吃什么藥、怎么將養(yǎng),等等。李先生說(shuō)現(xiàn)在條件比以前好了,每天都能吃“倆雞子兒”(兩個(gè)雞蛋)。談話(huà)間我沒(méi)頭沒(méi)腦地問(wèn)了一句:“李先生,您府上是河北什么地方?”李孟東先生脫口就說(shuō):“衡水。”然后才問(wèn):“你怎么知道我是河北人?”他這一問(wèn),我反而傻了。真的,我怎么知道他是河北人呢?啟大爺趕緊道歉,說(shuō)這孩子沒(méi)規(guī)矩,您別往心里去。他隨他爸爸,有口無(wú)心,外加耳朵還挺尖。李先生問(wèn):“這不是您的公子?”啟大爺答道:“還公子呢!這么沒(méi)規(guī)矩。這是某某人的小兒子。”李先生作恍然大悟狀,說(shuō):“原來(lái)是俞先生的孩子。難怪!聽(tīng)說(shuō)俞先生開(kāi)會(huì)時(shí),組里除他之外的四個(gè)人來(lái)自四個(gè)不同地方。上午開(kāi)會(huì),俞先生聽(tīng)著。到了下午,他跟甲說(shuō)甲方言,跟乙說(shuō)乙方言……”我從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)父親還有這種本事,更沒(méi)想到琉璃廠的裱畫(huà)師傅能知道我父親這么個(gè)人和這么段故事。回家的路上啟大爺沉默了好一陣子,我以為是因?yàn)槲沂ФY而生了氣。沒(méi)想到怹忽然對(duì)我說(shuō):“你寫(xiě)字手挺笨的,可這耳朵辨認(rèn)語(yǔ)音真靈!看來(lái)不能浪費(fèi)你爸的遺傳,你還是好好學(xué)習(xí)語(yǔ)言吧!”本來(lái)我已經(jīng)中斷了自學(xué)英語(yǔ),是啟大爺這句話(huà)使我又重新開(kāi)始。命運(yùn)弄人,現(xiàn)在我竟然在美國(guó)教美國(guó)人美國(guó)文學(xué)和西方文論三十多年了!好的導(dǎo)師點(diǎn)撥學(xué)生就是一句話(huà),好的學(xué)生報(bào)答導(dǎo)師的應(yīng)該是一生的努力。

1977年恢復(fù)了高考。我報(bào)考英語(yǔ)系,落第。1978年再試,如愿以?xún)敗.?dāng)初如果我選擇中文系,或許不用唱這出“二進(jìn)宮”就能順利入學(xué)。但是我很害怕兩位父輩的影響力,不愿意在他們的領(lǐng)域里有人為我開(kāi)綠燈,更不愿意走到哪里都被人說(shuō)這是某某人的子侄而因此喪失自我。回憶大學(xué)里背單詞、練聽(tīng)力、練口語(yǔ)這些枯燥的功夫,如果進(jìn)入中文系就會(huì)免此一劫吧?可是我現(xiàn)在并不后悔,因?yàn)檫@一路雖然艱難,畢竟是靠自己的力量走過(guò)來(lái)了,沒(méi)有依靠長(zhǎng)輩的蔭庇。更何況現(xiàn)在的感覺(jué)是對(duì)美國(guó)文化的了解到了和對(duì)中國(guó)文化了解幾乎相等的程度,仿佛是一人兩命,同時(shí)從兩大文化中吸取營(yíng)養(yǎng)。我生不幸,小學(xué)四年級(jí)還未結(jié)束,“文革”就掀起了滔天風(fēng)暴,使我失去了接受正規(guī)中小學(xué)教育的機(jī)會(huì);我生又大幸,因?yàn)檎降慕逃到y(tǒng)被打亂,反而獲得類(lèi)似于私塾的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,況且是在國(guó)寶級(jí)大師家里和朋友圈中親承謦欬!這種經(jīng)驗(yàn)使得我在少年時(shí)代心理發(fā)育十分不穩(wěn)定的階段,得到了優(yōu)秀的“父輩角色榜樣”的引導(dǎo)。雖然社會(huì)環(huán)境迫使我和父親長(zhǎng)期分開(kāi),但父輩的角色卻由啟大爺和那些人格高尚的前輩們扮演得有聲有色。對(duì)此,我深懷感恩之心,感謝啟大爺對(duì)我的收養(yǎng)與教育,感謝父親結(jié)交了那些正人君子,感謝老一輩知識(shí)分子的高風(fēng)亮節(jié)為我引導(dǎo)人生之路,感謝上蒼使我對(duì)中西兩種文化都有了比較深刻的了解。我今后的生命怎能不放在這兩種文化的交流與溝通之中?

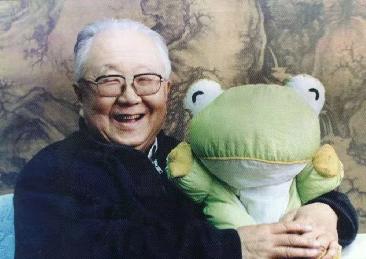

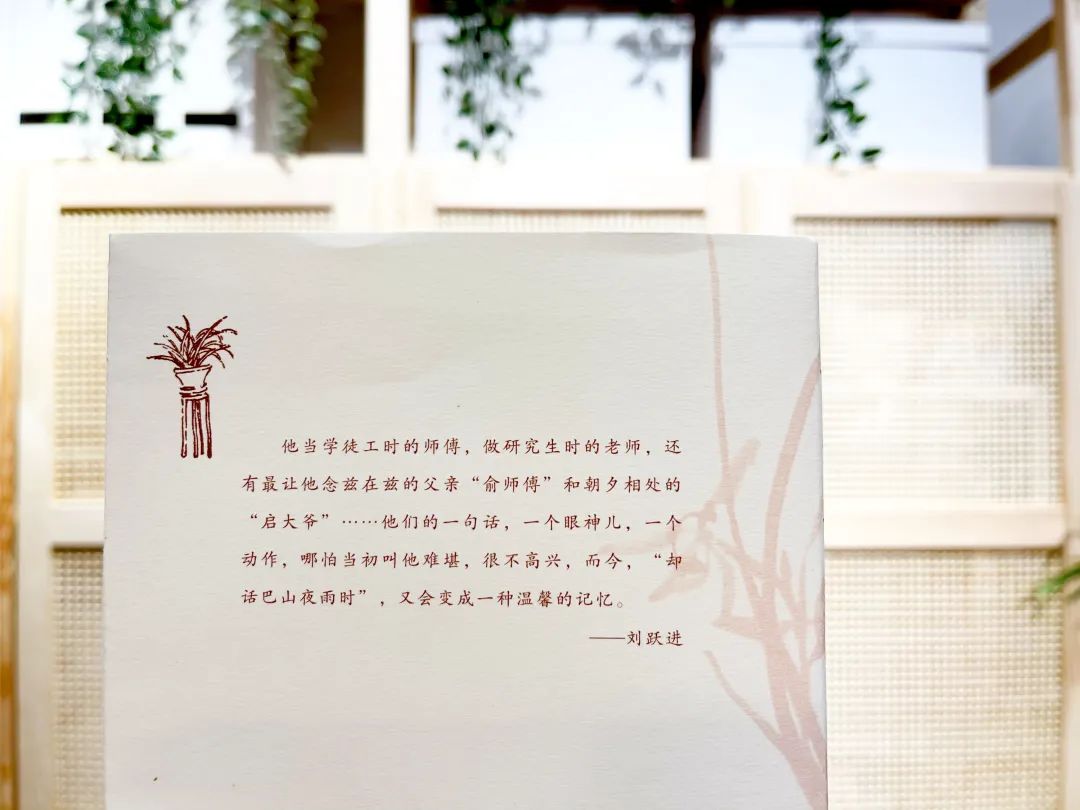

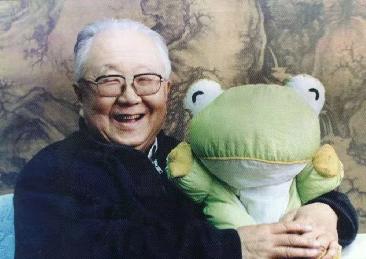

1999年秋末冬初,作者回京探親時(shí)看望啟功先生

我最后一次見(jiàn)到啟大爺是在1999年的秋杪冬初之際。我回國(guó)探親,當(dāng)然要去看望老人家。相談甚歡,也相談?lì)H久。我欲起身告辭,怹馬上提起一個(gè)新的話(huà)題,于是坐下繼續(xù)交談。反復(fù)幾次,我雖木訥,卻也領(lǐng)會(huì)了怹戀戀不舍的心情。于是突然起了個(gè)念頭,問(wèn):“能否把您日常所用的硯臺(tái)送我?”怹二話(huà)不說(shuō),拿起案頭墨汁未干的硯臺(tái),走到廚房清水洗凈,順手扯張宣紙擦拭干燥,放在一個(gè)大牛皮紙信封里,交到我手中。我又猶豫著看了看墻上掛著的“謝絕照相”的字塊。怹說(shuō):“摘!摘掉!”我滿(mǎn)心慚愧地把它摘下,請(qǐng)照顧了啟大爺多年的小懷兄為我們拍照留念。美國(guó)文學(xué)家愛(ài)默生說(shuō):“人是站在廢墟中的神。”意思是一旦走出廢墟,人就還原成真正的神。他還說(shuō):“宇宙的正氣循環(huán)往復(fù),穿過(guò)我的身體,使我和上帝血肉相連。”在中國(guó)那個(gè)特殊的歷史時(shí)期,文化被改造成一片廢墟。而我有幸在那片廢墟里遇到了許多神一般的學(xué)者,他們的榜樣引導(dǎo)我走出廢墟,使我的精神逐漸與他們的血肉相連。有一本紀(jì)念先父的論文集名叫《薪火編》,意思是學(xué)問(wèn)如火,學(xué)者如柴。火中續(xù)薪,薪盡火傳。古往今來(lái),多少學(xué)者甘愿做薪,才把知識(shí)的火種傳到了今天!我們這輩學(xué)者,應(yīng)該如先輩們一樣,呵護(hù)、感召年輕一代,使他們看到功利以外的人生美景。如此,他們就能順利度過(guò)心理的躁動(dòng)期,成為品行端正、健康向上的好人。

著名學(xué)者俞寧先生的散文集《吾愛(ài)吾師》近期由人民文學(xué)出版社正式出版。

俞寧先生是當(dāng)代著名語(yǔ)言學(xué)家俞敏先生之子,現(xiàn)執(zhí)教于美國(guó)西華盛頓大學(xué)英美文學(xué)系。這部散文集匯輯了作者近年偶爾撰寫(xiě)的文章,這些文章有些是回憶其父親事跡,有的是回憶父親摯友啟功、柴德賡、李長(zhǎng)之等事跡的,有的則是回憶自己的師傅曹士元、導(dǎo)師周玨良等文章,內(nèi)容都是作者所聞所見(jiàn)。

原標(biāo)題:《紀(jì)念啟功先生誕辰110周年 | 俞寧:?jiǎn)⒋鬆敗?/p>

特別聲明本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

+1收藏我要舉報(bào)

上世紀(jì)六七十年代,作者父親俞敏先生受“運(yùn)動(dòng)”影響,無(wú)法時(shí)時(shí)管教自己的小兒子(即作者),于是就請(qǐng)同事兼摯友啟功先生(字元白)幫忙代管,作者因此走進(jìn)啟先生的家。啟先生生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴也成了作者最珍貴的記憶。作者先后寫(xiě)下了數(shù)篇文章,平實(shí)真切地描述了啟先生上世紀(jì)七十年代前后的生活狀態(tài)及其人格風(fēng)范。作者說(shuō),由于青少年時(shí)期受啟先生濡染,啟先生不知不覺(jué)便成了他心中的“角色榜樣”,影響力甚至超過(guò)了父親。

茲選《吾愛(ài)吾師》中的《啟大爺》一文,以見(jiàn)作者與啟功先生深厚情誼之一斑。

啟大爺

文|俞寧

“還不快叫人?”父親說(shuō)。

我站起來(lái)看著笑瞇瞇走向我的圓面男子,微鞠一躬,說(shuō):“啟大爺,您硬朗啊!”

啟功先生

“大爺”這個(gè)詞在北京話(huà)里頭至少有兩種讀法、兩個(gè)意思。一是重音在“大”字上,意思是父親的兄長(zhǎng),是一種親屬稱(chēng)謂。二是重音在“爺”字上,意指富家子弟,闊大爺。當(dāng)時(shí)我聽(tīng)那人管父親叫“叔遲三兄”,而父親叫怹“元白大哥”。心里迷惑,如果父親年長(zhǎng),就該叫怹叔叔;如果怹年長(zhǎng),就該叫大爺。猶豫了一下,我按北京習(xí)俗,不清楚時(shí),撿大的叫——當(dāng)然是把重音放在大字上。

怹拉著我的手說(shuō):“別鞠躬,別鞠躬!”然后放低聲音說(shuō),“除了對(duì)著偉人像的時(shí)候,鞠躬算四舊。”說(shuō)得我們仨都偷偷地小聲笑起來(lái)。那大概是1969年底或1970年初,母親剛剛下放干校,我初學(xué)做飯,很難吃,不得已才到外面買(mǎi)。上面的那一幕就發(fā)生在鼓樓前,路西,湖南風(fēng)味的馬凱食堂(“文革”前叫馬凱餐廳)。母親是湖南人。父親和我想她,就去馬凱食堂吃湖南菜,常常被母親的“家鄉(xiāng)風(fēng)味”辣得眼淚長(zhǎng)流。那天“啟大爺”,就是后來(lái)大名鼎鼎的啟功先生,湊巧也到那里吃飯。遇見(jiàn)怹,我們居然笑了起來(lái)。難得,故可貴,以至終生難忘。“啟大爺”這個(gè)稱(chēng)呼,我從那時(shí)一直用到現(xiàn)在。今后還會(huì)用下去。只可惜怹聽(tīng)不見(jiàn)了。

我在美國(guó)生活了三十多年。由于是在大學(xué)里教美國(guó)人美國(guó)文學(xué),一些華人鄰居、朋友們誤認(rèn)為我是“美國(guó)通”,常常對(duì)我訴苦,說(shuō)她們的孩子不愿和父母溝通,希望我跟孩子們談?wù)劇Uf(shuō)“她們”,是因?yàn)槟切┘彝サ母赣H們多數(shù)還留在中國(guó)發(fā)財(cái),把妻子兒女移到美國(guó)或加拿大定居,而自己做“空中飛人”,隔上幾個(gè)月才能回家探望一次。我和孩子們的談話(huà)漸漸深入,了解到其中男孩子的心理糾結(jié)其實(shí)比較簡(jiǎn)單,就是希望父親能夠常在身邊,作為他們生活中的“角色榜樣”。這個(gè)詞是我根據(jù)英文“role model”杜撰出來(lái)的,意思是孩子們有樣兒學(xué)樣兒,生活中如果有一個(gè)品行端正、樂(lè)觀向上的成年男子做榜樣,他們就能順利地成長(zhǎng)為品行端正、樂(lè)觀向上的小伙子。由此想到自己的少年時(shí)代,不免納悶兒:“文革”期間父親經(jīng)常被關(guān)在學(xué)校里交代問(wèn)題而不能回家,斷斷續(xù)續(xù)地很多年,回家時(shí)間短,離家時(shí)間長(zhǎng),而我卻沒(méi)有這些孩子們的心理問(wèn)題。原因何在?后來(lái)想通了。父親的角色是可以由其他的慈祥男性暫時(shí)代替的。回想自己少年時(shí)的情況,有好幾位先生無(wú)意間扮演了父輩的角色,比如北師大生物系教解剖學(xué)的包天池(諱桂濬)教授、教育系教心理學(xué)的陳友松教授,還有水電部工程師、北海少年水電站的設(shè)計(jì)者陳宏光先生,都對(duì)我的心理成長(zhǎng)起到了榜樣和向?qū)У淖饔谩5牵恢庇幸夂亲o(hù)我,而且時(shí)間最長(zhǎng)、最細(xì)致入微的,就是啟功先生。他們使我懂得了,真正的好男人能頂著壓力關(guān)愛(ài)下一代,能在粗暴的大環(huán)境里小心翼翼地為晚輩維持一個(gè)溫文儒雅的小氣候。美國(guó)國(guó)父之一富蘭克林說(shuō):“小小的蠟燭能把光明投射得很遠(yuǎn);濁世之中的善行像燭光一樣閃耀不熄。”啟大爺以及我通過(guò)怹而認(rèn)識(shí)的老一輩學(xué)者又豈止是蠟燭!他們就像熊熊火炬,放射出知識(shí)與修養(yǎng)的光芒。

啟功先生

那次偶遇之后,父親帶我到西直門(mén)大街南草廠內(nèi)小乘巷拜訪過(guò)啟大爺兩次。之后就是我自己登門(mén)。在那種大環(huán)境里感受到一種溫文的幽默,我自然是越去越勤;后來(lái)怹患上了美尼爾氏綜合征,蒙啟大媽委托(北京話(huà)稱(chēng)大爺?shù)姆蛉藶椤按髬尅保床钢猓瑹o(wú)論怹到哪里去,總得由我跟著,生怕怹因頭暈而摔倒。直到小懷兄、小葵姐和章五大爺從湖北十堰市調(diào)回北京,我才移交了這個(gè)任務(wù)。“近朱者赤”,跟隨的時(shí)間長(zhǎng)了,我也開(kāi)始在怹的督促下讀些唐詩(shī),還寫(xiě)寫(xiě)毛筆字,甚至有一段時(shí)間干脆住在小乘巷,算是登堂入室了。有一次我在榮寶齋看到了一位王姓畫(huà)家畫(huà)的梅花,回到家中被要求仔細(xì)描述。啟大爺默默地聽(tīng)罷,然后說(shuō):“這畫(huà)兒不大對(duì)。”我當(dāng)時(shí)覺(jué)得奇怪:畫(huà)兒有好看不好看、像不像之分。何來(lái)對(duì)與不對(duì)呢?怹大概猜到了我的念頭,接著就解釋說(shuō)梅花兒多生長(zhǎng)在江南,那里雨水多,所以梅花兒花心朝下,像雨傘一樣,不至于讓雨水浸泡花心而爛掉。王先生把梅花兒畫(huà)得朝天開(kāi)放,成向日葵了。梅花兒哪有那么傻?畫(huà)畫(huà)兒不能出大格兒。我當(dāng)時(shí)還篡改了張九齡的詩(shī):“那就干脆說(shuō)‘梅花兒有本心,不肯朝天開(kāi)’得了。”直到后來(lái)我謄寫(xiě)怹的《論書(shū)絕句》到了第九十八首方才徹悟怹的藝術(shù)立場(chǎng):

亦自矜持亦任真,亦隨俗媚亦因人。

亦知犬馬常難似,不和青紅畫(huà)鬼神。

啟功先生畫(huà)作

任真不是“認(rèn)真”,而是放任天真的意思,與“矜持”對(duì)立而統(tǒng)一,有時(shí)正襟危坐,有時(shí)天真爛漫。藝術(shù)當(dāng)然鼓勵(lì)創(chuàng)新,但這創(chuàng)新應(yīng)該以自然規(guī)律為依托,而不是胡亂涂抹些神鬼難辨的東西糊弄觀眾。后來(lái)我讀瑞士心理學(xué)家榮格的理論,知道生物人在扮演社會(huì)人的角色時(shí),需要準(zhǔn)備面具,人人如此。又讀《史記˙汲黯傳》,兩相結(jié)合,不由得想起了啟大爺?shù)哪嵌卧?huà)和那首詩(shī),覺(jué)得原則性和靈活性的平衡,不僅是微妙的藝術(shù)理論,而且在社會(huì)生活中也是至關(guān)重要的。怹這種尊重自然規(guī)律的態(tài)度,也貫穿在唐詩(shī)的解讀當(dāng)中。一次談到王績(jī)的《食后》一詩(shī),怹問(wèn)我楚豆是什么,我順口就說(shuō):“大概是湖北一帶的豆子吧。”怹用手指在我額頭輕彈了一下說(shuō):“就知道你會(huì)編。”然后仔細(xì)給我講解楚豆其實(shí)是牡荊的果實(shí),不僅湖北,咱北京也有,叫荊條。葉子是一對(duì)兒一對(duì)兒的……我當(dāng)時(shí)真是不懂事,不知道珍惜這難得的機(jī)會(huì),反而覺(jué)得怹啰唆。怹看出我的心思,就苦口婆心,告訴我讀古代的文章和詩(shī)歌不能望文生義,因?yàn)檎Z(yǔ)言不斷演變,要想弄懂原意,非得認(rèn)真查閱字典、仔細(xì)看注腳。后來(lái)我努力克服自己的浮躁,慢慢地入了古典文學(xué)之門(mén)。

經(jīng)怹耳提面命,我總算比多數(shù)的同齡人多認(rèn)識(shí)了幾個(gè)字。可惜我天性魯鈍,再加上半大小子多少有些逆反,奉命背誦唐詩(shī)的時(shí)候,常出些奇怪的錯(cuò)誤,包括把杜甫的名句背成“聽(tīng)猿實(shí)下三滴淚”。啟大爺聽(tīng)了顯出詫異的神情,懲戒性地輕輕彈了彈我額頭,說(shuō):“三滴淚怎么流?左眼一滴,右眼兩滴嗎?”然后他翻出線裝的《水經(jīng)注》和《樂(lè)府詩(shī)集》。哈,兩本書(shū)里都有“巴東三峽巫峽長(zhǎng),猿鳴三聲淚沾裳”。我讀罷心服口不服,矯情地反問(wèn):“那三聲淚怎么流?人淚還是猴子淚?”啟大爺聽(tīng)完笑得像個(gè)彌勒佛。這使得我在馬凱食堂之后又一次體驗(yàn)到文雅的諧謔。

啟功先生書(shū)法

1984年我入北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英美文學(xué)專(zhuān)業(yè)讀研究生,從導(dǎo)師周玨良那里聽(tīng)到了西方形式主義文學(xué)批評(píng)理論。那時(shí)啟大爺已經(jīng)搬進(jìn)北師大的小紅樓(先生稱(chēng)為浮光掠影樓),離父親的居所僅數(shù)十武之遙。我從北外回家,總要去看看怹。一天,怹神色疲憊地歪在床上,見(jiàn)我來(lái)了,說(shuō):“昨晚一夜沒(méi)睡著,今天一天沒(méi)精神。你說(shuō)點(diǎn)好玩兒的,幫我解乏。”我順口就說(shuō)起了周先生課上講的美國(guó)的“新批評(píng)主義”。50年代時(shí)新,現(xiàn)在有點(diǎn)舊了。不過(guò)與其相關(guān)的“陌生化”“模棱”“反諷”等幾個(gè)概念還是很好玩的。說(shuō)著說(shuō)著,怹本來(lái)疲倦的眼睛漸漸亮了起來(lái),忽然從床上一躍而起,拍著床邊說(shuō):“現(xiàn)在你知道三聲淚怎么流了吧?”我怔了一會(huì)兒才明白過(guò)來(lái),原來(lái)我的幼稚與浮躁,一直都在怹心里裝著呢。一有機(jī)會(huì),怹就會(huì)敲打敲打我,希望我克服性格上的弱點(diǎn)。在這次談話(huà)的啟發(fā)下,我發(fā)現(xiàn)西方的形式主義文藝?yán)碚搶?duì)我們解讀唐詩(shī)真能幫上大忙。后來(lái)我還寫(xiě)了一篇文章,用西方形式主義理論分析杜甫的《秋興八首》。啟大爺在天有靈,知道后會(huì)再次笑成彌勒佛嗎?

那幾年跟隨啟大爺,我不僅讀了些書(shū)、練習(xí)寫(xiě)毛筆字,還接觸了一些可以作為榜樣的人。翻開(kāi)中華書(shū)局2012年出版的《啟功日記》,能見(jiàn)到某年某月某日俞寧來(lái),周振甫來(lái),以及其他一些類(lèi)似的句子。不了解內(nèi)情的人或許會(huì)以為俞寧也是哪方大儒,萬(wàn)也想不到其實(shí)是個(gè)十幾歲的懵懂少年。有幾位老先生我至今還印象深刻,例如中華書(shū)局的周振甫先生和唐長(zhǎng)(zhǎng)孺先生。他們二位都戴深度眼鏡,都是江浙口音,而周老先生的口音似乎更軟、更糯。他常穿略微發(fā)白了的藍(lán)色中山裝,但收拾得干干凈凈。看上去既簡(jiǎn)樸又儒雅。多年以后我的岳父無(wú)意間談起一件小事,使我對(duì)周老先生的為人更加敬佩:一天周先生來(lái)到我岳父的辦公室,非要把一些錢(qián)交給他。我岳父不明就里,因而不知所措。周先生解釋說(shuō),前一天中華書(shū)局派車(chē)接他去某處開(kāi)會(huì),會(huì)后又派車(chē)送他回家。單位里用車(chē)有規(guī)定,某某級(jí)干部才可以。周先生自認(rèn)為級(jí)別不夠,所以不可以用公車(chē)。既然用了,一定要繳納汽油費(fèi)。我結(jié)合周先生平日的節(jié)儉,馬上聯(lián)想到蘇軾的《前赤壁賦》:“且夫天地之間,物各有主。茍非吾之所有,雖一毫而莫取。”我閉上眼睛,試圖把周先生的高風(fēng)亮節(jié)和他那口糯糯的吳儂軟語(yǔ)疊印起來(lái),卻總是很難做到。

唐長(zhǎng)孺先生

唐長(zhǎng)孺先生到小乘巷來(lái)大概是1973年的事,因?yàn)檫B日陰雨使得啟大爺?shù)臇|山墻變形,行將圮壞。當(dāng)時(shí)啟大爺被借調(diào)到中華書(shū)局標(biāo)點(diǎn)《清史稿》,而唐長(zhǎng)孺先生好像是標(biāo)點(diǎn)二十四史的工作中擔(dān)負(fù)某些協(xié)調(diào)責(zé)任,也許算得上是一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。啟大爺為屋壞寫(xiě)了一首自嘲的詩(shī):“東墻受雨朝西鼓,我床正在墻之肚。坦腹多年學(xué)右軍,而今將作王夷甫。”(憑記憶,難免有錯(cuò),但大意如此。)拿給中華的同事們傳閱,作為笑談之資。沒(méi)想到唐先生知道了,先是寫(xiě)了封信慰問(wèn)——我依稀記得信里還有一首詩(shī)——后來(lái)還特地來(lái)登門(mén)探望。唐先生來(lái)時(shí),我們已經(jīng)把床挪到了西墻根,盡量遠(yuǎn)離危險(xiǎn)之地。我把椅子放在緊靠床的地方,也是盡量避開(kāi)危險(xiǎn)的意思。而唐先生卻把椅子挪到東墻附近,然后正襟危坐,輕言細(xì)語(yǔ),大有晉人揮麈清談的風(fēng)度。我先倒茶,然后垂手而立,一邊聽(tīng)著兩位長(zhǎng)者說(shuō)話(huà),一邊心里打鼓:萬(wàn)一客人真成了王衍,我可怎么交代呢!幸而不久送客,照例是啟大爺送到院門(mén),我送出小乘巷西口,指給客人看,順南草廠往北,出口就是西直門(mén)內(nèi)大街。那里有27路公交車(chē)和5、7、11路無(wú)軌電車(chē),以方便客人回家。送客回來(lái),我問(wèn)啟大爺客人為何一定要靠著危墻坐。先生說(shuō),唐先生雖然算是負(fù)點(diǎn)兒責(zé)任的人,但并無(wú)什么實(shí)權(quán),因此不能給同事解決實(shí)際困難。心中無(wú)奈,所以親自來(lái)看望并故意坐在危墻之下,以表達(dá)與朋友共患難的意愿。這樣一解釋?zhuān)葡壬谖倚闹辛⒖谈叽笃饋?lái)。他坐在那里的音容笑貌,仿佛是對(duì)托名李陵詩(shī)的現(xiàn)場(chǎng)演示,“溫聲何穆穆,因風(fēng)動(dòng)馨香”,使我再也忘不了。后來(lái)我讀《世說(shuō)新語(yǔ)˙德行》,里面說(shuō)陳仲舉“言為士則,行為世范”,腦海中馬上就浮現(xiàn)出唐先生斯斯文文的大丈夫氣勢(shì)。大概從那時(shí)起,我心目中的英雄就不再是叱咤沙場(chǎng)的戰(zhàn)士,而換成危墻下輕言細(xì)語(yǔ)的學(xué)者。周、唐二位先生的行為,成了我心中的模范。如果現(xiàn)在有人寫(xiě)“新世說(shuō)新語(yǔ)”,我會(huì)懇求作者把周、唐二位先生寫(xiě)進(jìn)“德行篇”去。

除了在小乘巷“何陋之有”的小南屋里接待來(lái)客,啟大爺也出去拜訪朋友。我記憶里比較清楚的,當(dāng)數(shù)去東琉璃廠一帶拜訪李孟東先生。從小乘巷到琉璃廠,須乘坐7或11路無(wú)軌電車(chē)到廠橋換14路汽車(chē)。總算下來(lái)要四十多分鐘,下車(chē)后還須步行穿過(guò)小胡同,所以一路上時(shí)間富裕。啟功先生隨口說(shuō)些歷史掌故、文人舊事。多數(shù)我都忘掉了,只記得提起過(guò)李孟東先生原來(lái)是裱畫(huà)鋪里的學(xué)徒,通過(guò)自己處處留心、勤問(wèn)苦記,不但學(xué)了文化,而且慢慢地發(fā)展出了文物鑒定的本事。他和啟大爺交往,先是起源于裱畫(huà),后來(lái)還在舊書(shū)店里為啟大爺淘過(guò)所需的書(shū),而且是物美價(jià)廉。再后來(lái)才是交換文物鑒定方面的意見(jiàn)和信息。那天我們?nèi)タ赐钕壬且驗(yàn)槁?tīng)說(shuō)他得了不容易醫(yī)治的病。他家的院子明顯低于小巷內(nèi)的路面。我還觀察到那附近的其他院子都是如此,仿佛是一個(gè)院子一個(gè)坑。啟大爺解釋說(shuō),路面高于院子是因?yàn)榕f北京垃圾回收業(yè)不發(fā)達(dá),而北京人冬天都燒煤球爐子取暖。爐灰不能及時(shí)輸送出去,就近倒在胡同里。日久天長(zhǎng),路面越來(lái)越高,形成了現(xiàn)在的局面。1950年代以來(lái)有了比較現(xiàn)代化的垃圾疏散系統(tǒng),這種情況有了改善。

李先生病中有人探望,很是高興,熱情招待,用吃飯用的粗瓷碗倒了兩大碗白開(kāi)水。我一路走渴了,也沒(méi)客氣,端起大碗一飲而盡。啟功先生也喝了幾大口。然后問(wèn)病情、吃什么藥、怎么將養(yǎng),等等。李先生說(shuō)現(xiàn)在條件比以前好了,每天都能吃“倆雞子兒”(兩個(gè)雞蛋)。談話(huà)間我沒(méi)頭沒(méi)腦地問(wèn)了一句:“李先生,您府上是河北什么地方?”李孟東先生脫口就說(shuō):“衡水。”然后才問(wèn):“你怎么知道我是河北人?”他這一問(wèn),我反而傻了。真的,我怎么知道他是河北人呢?啟大爺趕緊道歉,說(shuō)這孩子沒(méi)規(guī)矩,您別往心里去。他隨他爸爸,有口無(wú)心,外加耳朵還挺尖。李先生問(wèn):“這不是您的公子?”啟大爺答道:“還公子呢!這么沒(méi)規(guī)矩。這是某某人的小兒子。”李先生作恍然大悟狀,說(shuō):“原來(lái)是俞先生的孩子。難怪!聽(tīng)說(shuō)俞先生開(kāi)會(huì)時(shí),組里除他之外的四個(gè)人來(lái)自四個(gè)不同地方。上午開(kāi)會(huì),俞先生聽(tīng)著。到了下午,他跟甲說(shuō)甲方言,跟乙說(shuō)乙方言……”我從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)父親還有這種本事,更沒(méi)想到琉璃廠的裱畫(huà)師傅能知道我父親這么個(gè)人和這么段故事。回家的路上啟大爺沉默了好一陣子,我以為是因?yàn)槲沂ФY而生了氣。沒(méi)想到怹忽然對(duì)我說(shuō):“你寫(xiě)字手挺笨的,可這耳朵辨認(rèn)語(yǔ)音真靈!看來(lái)不能浪費(fèi)你爸的遺傳,你還是好好學(xué)習(xí)語(yǔ)言吧!”本來(lái)我已經(jīng)中斷了自學(xué)英語(yǔ),是啟大爺這句話(huà)使我又重新開(kāi)始。命運(yùn)弄人,現(xiàn)在我竟然在美國(guó)教美國(guó)人美國(guó)文學(xué)和西方文論三十多年了!好的導(dǎo)師點(diǎn)撥學(xué)生就是一句話(huà),好的學(xué)生報(bào)答導(dǎo)師的應(yīng)該是一生的努力。

1977年恢復(fù)了高考。我報(bào)考英語(yǔ)系,落第。1978年再試,如愿以?xún)敗.?dāng)初如果我選擇中文系,或許不用唱這出“二進(jìn)宮”就能順利入學(xué)。但是我很害怕兩位父輩的影響力,不愿意在他們的領(lǐng)域里有人為我開(kāi)綠燈,更不愿意走到哪里都被人說(shuō)這是某某人的子侄而因此喪失自我。回憶大學(xué)里背單詞、練聽(tīng)力、練口語(yǔ)這些枯燥的功夫,如果進(jìn)入中文系就會(huì)免此一劫吧?可是我現(xiàn)在并不后悔,因?yàn)檫@一路雖然艱難,畢竟是靠自己的力量走過(guò)來(lái)了,沒(méi)有依靠長(zhǎng)輩的蔭庇。更何況現(xiàn)在的感覺(jué)是對(duì)美國(guó)文化的了解到了和對(duì)中國(guó)文化了解幾乎相等的程度,仿佛是一人兩命,同時(shí)從兩大文化中吸取營(yíng)養(yǎng)。我生不幸,小學(xué)四年級(jí)還未結(jié)束,“文革”就掀起了滔天風(fēng)暴,使我失去了接受正規(guī)中小學(xué)教育的機(jī)會(huì);我生又大幸,因?yàn)檎降慕逃到y(tǒng)被打亂,反而獲得類(lèi)似于私塾的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,況且是在國(guó)寶級(jí)大師家里和朋友圈中親承謦欬!這種經(jīng)驗(yàn)使得我在少年時(shí)代心理發(fā)育十分不穩(wěn)定的階段,得到了優(yōu)秀的“父輩角色榜樣”的引導(dǎo)。雖然社會(huì)環(huán)境迫使我和父親長(zhǎng)期分開(kāi),但父輩的角色卻由啟大爺和那些人格高尚的前輩們扮演得有聲有色。對(duì)此,我深懷感恩之心,感謝啟大爺對(duì)我的收養(yǎng)與教育,感謝父親結(jié)交了那些正人君子,感謝老一輩知識(shí)分子的高風(fēng)亮節(jié)為我引導(dǎo)人生之路,感謝上蒼使我對(duì)中西兩種文化都有了比較深刻的了解。我今后的生命怎能不放在這兩種文化的交流與溝通之中?

1999年秋末冬初,作者回京探親時(shí)看望啟功先生

我最后一次見(jiàn)到啟大爺是在1999年的秋杪冬初之際。我回國(guó)探親,當(dāng)然要去看望老人家。相談甚歡,也相談?lì)H久。我欲起身告辭,怹馬上提起一個(gè)新的話(huà)題,于是坐下繼續(xù)交談。反復(fù)幾次,我雖木訥,卻也領(lǐng)會(huì)了怹戀戀不舍的心情。于是突然起了個(gè)念頭,問(wèn):“能否把您日常所用的硯臺(tái)送我?”怹二話(huà)不說(shuō),拿起案頭墨汁未干的硯臺(tái),走到廚房清水洗凈,順手扯張宣紙擦拭干燥,放在一個(gè)大牛皮紙信封里,交到我手中。我又猶豫著看了看墻上掛著的“謝絕照相”的字塊。怹說(shuō):“摘!摘掉!”我滿(mǎn)心慚愧地把它摘下,請(qǐng)照顧了啟大爺多年的小懷兄為我們拍照留念。美國(guó)文學(xué)家愛(ài)默生說(shuō):“人是站在廢墟中的神。”意思是一旦走出廢墟,人就還原成真正的神。他還說(shuō):“宇宙的正氣循環(huán)往復(fù),穿過(guò)我的身體,使我和上帝血肉相連。”在中國(guó)那個(gè)特殊的歷史時(shí)期,文化被改造成一片廢墟。而我有幸在那片廢墟里遇到了許多神一般的學(xué)者,他們的榜樣引導(dǎo)我走出廢墟,使我的精神逐漸與他們的血肉相連。有一本紀(jì)念先父的論文集名叫《薪火編》,意思是學(xué)問(wèn)如火,學(xué)者如柴。火中續(xù)薪,薪盡火傳。古往今來(lái),多少學(xué)者甘愿做薪,才把知識(shí)的火種傳到了今天!我們這輩學(xué)者,應(yīng)該如先輩們一樣,呵護(hù)、感召年輕一代,使他們看到功利以外的人生美景。如此,他們就能順利度過(guò)心理的躁動(dòng)期,成為品行端正、健康向上的好人。

著名學(xué)者俞寧先生的散文集《吾愛(ài)吾師》近期由人民文學(xué)出版社正式出版。

俞寧先生是當(dāng)代著名語(yǔ)言學(xué)家俞敏先生之子,現(xiàn)執(zhí)教于美國(guó)西華盛頓大學(xué)英美文學(xué)系。這部散文集匯輯了作者近年偶爾撰寫(xiě)的文章,這些文章有些是回憶其父親事跡,有的是回憶父親摯友啟功、柴德賡、李長(zhǎng)之等事跡的,有的則是回憶自己的師傅曹士元、導(dǎo)師周玨良等文章,內(nèi)容都是作者所聞所見(jiàn)。

原標(biāo)題:《紀(jì)念啟功先生誕辰110周年 | 俞寧:?jiǎn)⒋鬆敗?/p>

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司