- +1

“詩歌界的梵高”:她生前無人知曉,死后盛譽如潮

電視劇《狄金森》海報

狄金森是美國文學史難以索解的一個謎。她生前無人知曉,死后卻盛譽如潮,被稱為“詩界梵高”。狄金森的詩壇地位可與惠特曼比肩,也是讓博爾赫斯唯一公開表達欣賞的女作家。批評家哈羅德·布魯姆在《西方正典》里對其詩歌成就做出極高的評價:

“除莎士比亞之外,狄金森是但丁以來西方詩人中顯示了最多認知原創性的作家。在她魅力的頂峰前我們遇到了最杰出的心靈,這是四百年來西方詩人中絕無僅有的。”

正是這樣一位憑想象力自在馳騁的偉大詩人,一生都住在阿默斯特小鎮上,獨身未婚。不到30歲便棄絕社交,足不出戶,只留下千余首詩歌,和無數未解謎團。

艾米莉·狄金森是一個“謎”,詩是她唯一的答案。如果人們不曾讀過狄金森的詩歌,就無法理解她訴諸筆端的心事。在四處散落的詩歌手稿中,《我居無限可能》這首詩仿佛是詩人的隱秘自白,寫出她一生希冀的熱烈與無限。

不為名而作的詩與文

No.1

藏在詩里的謎底

狄金森是美國文學史難以索解的一個謎。她生前無人知曉,死后卻盛譽如潮,被稱為“詩界梵高”。狄金森的詩壇地位可與惠特曼比肩,也是讓博爾赫斯唯一公開表達欣賞的女作家。批評家哈羅德·布魯姆在《西方正典》里對其詩歌成就做出極高的評價:

“除莎士比亞之外,狄金森是但丁以來西方詩人中顯示了最多認知原創性的作家。在她魅力的頂峰前我們遇到了最杰出的心靈,這是四百年來西方詩人中絕無僅有的。”

正是這樣一位憑想象力自在馳騁的偉大詩人,一生都住在阿默斯特小鎮上,獨身未婚。不到30歲便棄絕社交,足不出戶,只留下千余首詩歌,和無數未解謎團。

艾米莉·狄金森是一個“謎”,詩是她唯一的答案。如果人們不曾讀過狄金森的詩歌,就無法理解她訴諸筆端的心事。在四處散落的詩歌手稿中,《我居無限可能》這首詩仿佛是詩人的隱秘自白,寫出她一生希冀的熱烈與無限。

我棲居于可能性

一座比散文更美的房子

更多的窗戶數不勝數

房門-更高級

房間皆如雪松

肉眼望不穿

一座永恒的屋頂

蒼穹的扇面

訪客完美無比

來這里安居

伸展我狹小的雙手

把樂園匯聚

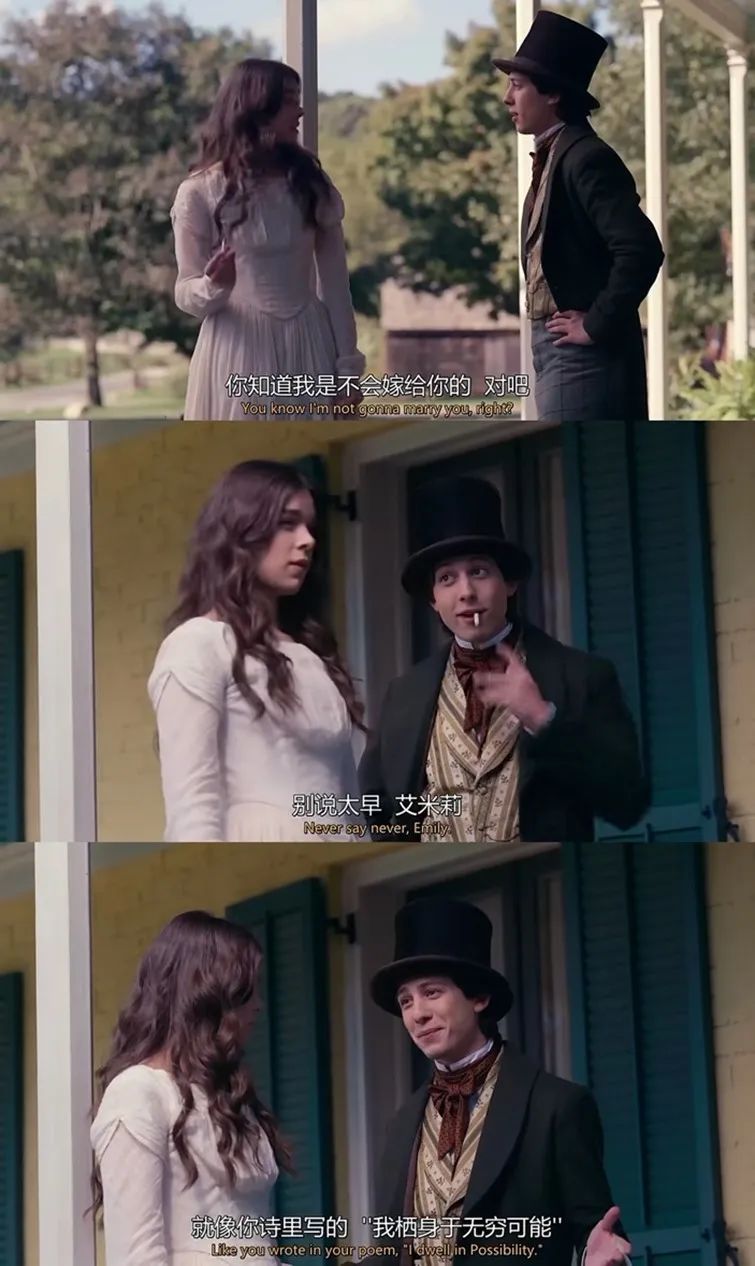

電視劇《狄金森》劇照

No.2

建在紙間的城市

現代人從出生便活在一個喧鬧不安的世界中,他們想要逃離而不得其法,只能一邊為生存奔忙,一邊丟失了真正的生活。相較而言,歷史塵埃中的人反而耀眼得多。艾米莉·狄金森憑一腔孤勇,在后半生閉門不出,退避到用自己靈魂建筑的小天地里。她是如此忠誠于文字世界,在默默無聞中閱讀和寫作,留下近1800首詩作。

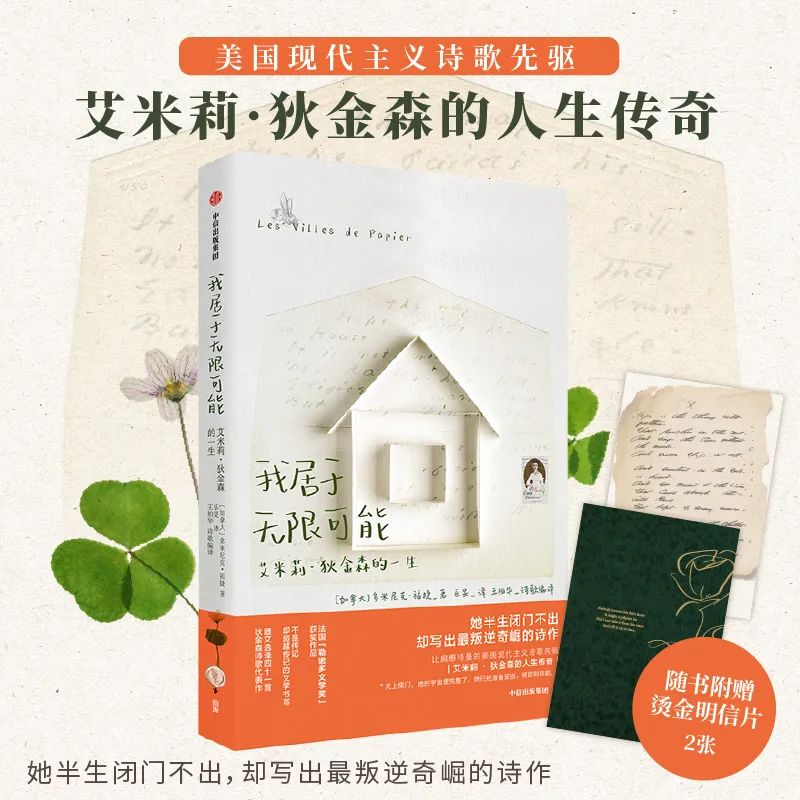

正如加拿大作家多米尼克·福捷(Dominique Fortier)評價的那樣,“很久以來,她一直住在自己的紙屋里。人無法同時擁有生活和書本,除非決意選擇書本并在其中寫盡生活。”在福捷的注解中,艾米莉·狄金森把孤獨寫成世間最美的詩,再于紙間自建一座最美的城。福捷用筆清醒而篤定,儼然是狄金森隔世的知己。“自省”在某種程度上等同于“外觀”,于是便有了她為相知而作的散文詩般的傳記——《我居于無限可能:艾米莉·狄金森的一生》。

這本書圍繞艾米莉·狄金森展開記述,但比一般的傳記更具精魂,即用散文詩般的語言,完成了對這位天才詩人的靈魂追溯。在多米尼克·福捷看來,將靈感與表達寄托于書與紙上,并非叛逆少女的突發奇想,更不是文學怪才的靈光乍現,而是源于狄金森三兄妹兒時的一場紙上旅行,他們在翻閱地圖冊時發現了一個憑空編造的城市,這帶給狄金森無限靈感。就像艾米莉·狄金森翻開書籍,能看見紛繁多樣的城市躍然紙上,她留下的篇章字句中,同樣藏著她耗用畢生時光構筑的紙屋、城堡、森林……

除了瘋狂的創作,詩人只留給歷史她沉默的背影。寫傳記的人目光如炬,能夠穿透狄金森冰封的外表,對準她腦中的浩瀚宇宙和體內的熊熊烈火,并經由文字將其還原成生動可感的場景:

“我的人生,就是圓周。”艾米莉寫道。確實,她似乎是站在什么東西的邊緣,搖搖擺擺,努力保持著平衡。也許她的面前是一口深井、一面懸崖,也許她正站在兩個世界的交點,一面是詩歌的豐富,一面是語言的匱乏。她一手捧著一只蘋果,一腳已經踏入墳墓。

我們由是感到真實且信服,艾米莉·狄金森在實踐著她從書中讀到的力量,找尋并提取出能為她所用的東西,連綴成紙上的微妙咒語,將死神步步逼退。即使是在離群索居的環境下,詩人的創作依然呈現出開闊的詩意,她敢于剖白內心,坦誠女性在家族期待與自我認同間的掙扎,傳遞出關于人生的諸多經驗,并用詩歌留存希望和勇氣。

為了讓讀者在詩意氛圍中了解現代主義詩歌,感受詩人在荒野中燃燒的生命,《我居于無限可能》的中文版邀請到國內狄金森翻譯與研究專家王柏華,選譯了四十余首狄金森詩歌穿插其間,更完滿地展現狄金森的詩歌熱情與傳奇人生。

“希望”是有羽毛的事物

它棲息于靈魂里

唱著沒有歌詞的旅律

從不停息

狂風中聽來最甜美

那風暴一定太兇猛

竟讓這只小小鳥兒受挫

她守護著多少熱情

我聽到它,在最寒冷的土地

還有最陌生的海城

可是,在絕境中它從未

向我索求過一點一滴。

No.3

越過現實的對話

博爾赫斯說:“詩歌是神秘的棋局,棋盤和棋子像是在夢中一樣變化不定,我即使死后也會魂牽夢縈。”或許是出于類似的執念,世人往往順著艾米莉·狄金森的神秘足跡苦苦追尋,試圖用一些遺落的歷史片段去填補詩人生平和作品之間的諸多裂隙。

此前,狄金森的傳記作者大多有揭示謎底的野心,他們從殘留的詩文中找尋蛛絲馬跡,閱讀大量法律檔案等文獻資料,追蹤狄金森的人生軌跡。而多米尼克·福捷卻把追蹤視作“舍本逐末的尋找”。如果說“詩歌是生活盡情燃燒后的留下的灰燼”,她要追尋的不是紙上灰燼,而是生活本身,是艾米莉·狄金森每日澆灌花園的忙碌身影,是她用鋼筆畫出的掌心紋路和命運漩渦。福捷相信,詩歌是生活的見證。就像童年的狄金森喜歡把花朵夾在書里,成年后她創作的每一首詩,都是為無名之物所立的渺小墓碑:

“她寫在紙上,是因為她無法將春日的驟雨,秋天的涼風、冬季的雪花做成標本。”

因此,多米尼克·福捷反常道而行之——她甚至不曾到訪狄金森舊居,盡管這座小洋房距離她的住所僅僅四小時車程。寫作中,她視角輕移,通過詩意文字在現實與創作兩端精心編織,間或流露出自己的生活與思考,以這種方式與狄金森進行一場場跨越時空的對話,一起分享靈魂里的寂靜與風暴。這讓《我居于無限可能》沒能成為一本傳統的關于狄金森生平的傳記,卻超越于此。

“人一旦在某處生活過,便會將一部分的自己永遠留在那里。

當我走過一位好友和她的家人居佳過的公寓,我甚至還能聽見孩子的哭聲。每次經過回憶路,我都要強忍佳按門鈴的沖動。

……

……

……

艾米莉在老宅度過了童年時期,成人后又搬回這里。

‘宅’這個字很容易讓人聯想到 ‘家’——家不僅僅是一棟房子,還是一口爐灶;不僅僅是一口爐灶,還有灶臺里燃著的火光。我常想,法語里怎么就沒有一個恰當的詞,來命名那個我們生活的地方,而不是我們居住的地方?它不僅僅是一個空間,還有里面朗翩起舞的人生。”

一名不懼嘗試的寫作者,替一位不愿默守陳規的詩人作傳,勇氣和新意才能兩相印證。有趣的是,同樣作為進入狄金森世界的陌生化途徑,美劇《狄金森》與這本人物小傳也形成了巧妙互文。在第一季第一集的片尾,艾米莉·狄金森因為公開發表詩歌受阻而感到失落,死神這樣勸慰她:

“紙上有名和不朽可不是一回事,循規蹈矩不能成就你的不朽,打破規矩才可以。”

電視劇《狄金森》劇照

正因為《我居于無限可能:艾米莉·狄金森的一生》運鏡越過了常規意義上的傳記視角,我們得以在這趟奇特而甜蜜的旅程中,與更加鮮活的艾米莉·狄金森和多米尼克·福捷結緣,讀到她們不為紙上有名而作的詩與文,以及居于無限可能的自我想象。

THE END

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司