- +1

辛德勇漫談《燕然山銘》︱蒼茫沙腥古戰場:兵未窮時武不止

竇太后雖然在安排竇憲出征北匈奴并如愿取得大勝這件事上酣暢地展現了自己統治國家的威風,但統治者所向往的威風,總是沒有止境的。他們總是以為,威風越強盛,越能懾服民眾,也能懾服對其不服、甚至覬覦權柄的同儕。

永元元年這次北征,把北匈奴打散了,但還沒有徹底滅亡。窮兵黷武,一旦嘗到甜頭,便會愈加瘋狂,直到兵力窮盡,才會罷手。

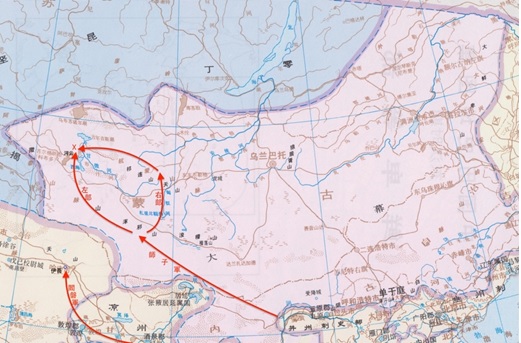

永元元年的私渠比鞮海戰役,使北匈奴遭受重大挫敗,漢軍又乘勝掃蕩了鄂爾渾河流域的北匈奴殘余勢力。然而,北匈奴單于不僅還在,而且他還統轄有一定的部眾,只是逃離了漢軍的追擊而已。

那么,北匈奴單于逃到哪里去了呢?他是從私渠比鞮海一路奔向西北,逃到了一個名為“西海”(今名“喀拉湖”)的湖泊邊上。這里東鄰杭愛山、西靠阿爾泰山,是兩條山脈之間一個盆地,今稱“大湖盆地”,其間分布著包括西海在內的幾個內陸湖泊,自然狀況雖然不如鄂爾渾河流域,但在蒙古高原上,卻是除了鄂爾渾河流域以外一塊條件較好的地方,至少可以讓北匈奴單于暫時在此得以生存,社會條件適宜時更可賴以重新振起。

在漢朝方面,這時若是馬不停蹄地持續追擊下去,竇憲會面臨很多難題。

首先,北匈奴在重創之后,雖然已經衰弱不堪,但他們本來就擅長游動作戰,要是在草原上跟漢軍四處回旋,躲起貓貓來,竇憲也不一定能夠很快抓住戰機,將其圍殲。可是時間一拖,漢朝北征軍的給養就會成為問題,他實在拖不起。

同時,隨從他的南匈奴軍兵,從擬議北伐時起,就別有企圖,想要恢復跨越大漠南北的統一匈奴帝國。戰事拖下去,弄不好就會節外生枝,引發新的問題。這樣一來,竇憲不僅得不到出征討伐的軍功,還會給自己找來新的罪過。這種賠本買賣,是萬萬做不得的。

最后,也是更關鍵的一點,是竇憲此番領兵出征,本來就是他和竇太后兄妹二人連手做戲給文武百官看,名義上是讓他戴罪立功,實際上是要讓他們竇家人更加牢固地控制朝政。

我們先來看一下竇太后即位以后、竇憲謀殺小妹妹枕邊人之前竇氏一家人操縱國家政治的情況:

和帝即位,太后臨朝,(竇)憲以侍中,內干機密,出宣誥命。肅宗遺詔以(竇)篤為虎賁中郎將,篤弟景、瓌并中常侍,于是兄弟皆在親要之地。憲以前太尉鄧彪有義讓,先帝所敬,而仁厚委隨,故尊崇之,以為太傅,令百官總己以聽。其所施為,輒外令彪奏,內白太后,事無不從。又屯騎校尉桓郁,累世帝師,而性和退自守,故上書薦之,令授經禁中。所以內外協附,莫生疑異。(《后漢書》卷二三《竇憲傳》)

虎賁中郎將統領的是東漢時期負責皇帝“宿衛侍從”的核心禁衛部隊,當然這個領兵站崗的頭目同時也是控御皇帝做傀儡最緊要的官職。在竇太后臨朝主政之前,本來是由竇憲本人擔任這個重要職位。現在竇太后又以章帝遺詔的形式,把這一職位轉交給他的弟弟竇篤,而讓竇憲專任侍中。

侍中和虎賁中郎將秩級相等,都是比二千石(晉司馬彪《西漢書·百官志》二、三),用現在的話說,就是“約略相當于二千石的級別”,官階高低,大體相當。可是虎賁中郎將只是一個武職,在制度上,并不參與政治的決策,侍中則是“掌侍左右,贊導眾事,顧問應對”的近密幸臣,能夠直接介入中樞政治,對于想要控制整個皇朝的鄧氏家族來說,這個位置當然更有全局性意義。正因為如此,竇憲轉而讓他的弟弟竇篤來替代他擔任虎賁中郎將這一職務,繼續控制宮廷的禁衛,讓他自己騰出手來,以侍中的身份,實際掌控整個朝政。

在上述這些“皆在親要之地”的竇氏兄弟中,官職最為特別的,其實是竇憲另外兩個弟弟竇景和竇瓌,他們兩人都是“中常侍”。那么,這個“中常侍”特別在那里呢?這個官位的職責,乃“掌侍左右,從入內宮,贊導內眾事,顧問應對給事”。從表面上看,“中常侍”做的事兒,似乎和“侍中”也差不太多,其關鍵的不同,在于“從入內宮”這幾個字。

“侍中”這一官名,承自前漢,從字面上就可以看出,其本來的涵義,是侍從于內廷宮禁之中,可以和宦官一樣親近皇帝,這樣就很容易和皇帝的女人發生不該發生的事情。為此,雖然侍中從武帝后期被排除宮外很長時間,但王莽時又恢復舊制,直到章帝去世前不久的元和年間,因“侍中郭舉與后宮通,拔佩刀驚上,舉伏誅,侍中由是復出外”,這才不再伴隨皇帝于宮中。

“中常侍”的特別之處,是能夠“從入內宮”,可“常人”身入內宮,總有觸動皇帝禁臠的忌諱。既然已有“侍中”這么干過,“中常侍”也不會見腥不沾。雖然西漢有時還會任用普通士人,如班固的祖父班稚,在漢成帝時期就曾擔任過這一職務(《漢書》卷一〇〇上《敘傳》上),但東漢時期處理這一茅盾的辦法,是只讓身子與“常人”不同的宦官來出任這一職務(晉司馬彪《續漢書·百官志》三)。可是,竇景和竇瓌都是竇氏皇后的舅子哥,顯然不會先做手術,再去任職。現在,竇太后打破朝廷定制,安插自己的兩個親兄弟入宮相伴,不管是監視、控制小皇帝漢和帝,還是輔助自己處理朝政,總歸顯得很不自信,很不從容;更準確地說,是當時的情勢相當窘迫,所以纔會有這樣的不得已之舉,所謂“內外協附,莫生疑異”,不過是表面現象而已。

從上面引述的文獻,可以清楚看出,作為家里的大哥,竇憲“內干機密,出宣誥命”,是核心的靈魂。在竇氏家族剛剛掌握權柄未久,地位還不夠穩固的情況下,竇憲實在不宜在外逗留過久,免得節外生枝,出現什么難以控制的情況。明智的做法,是毋忘初心,拿到了足夠“解套”的戰功就好。

于是,竇憲在燕然山上留下那篇由班固執筆的千古銘文之后,就鳴金收兵,班師南返了。可是對竄逃的北匈奴殘余勢力,總還是要有所處置。竇憲采取的辦法,是予以招撫:

遣軍司馬吳泛、梁諷,奉金帛遺北單于,宣明國威,而兵隨其后。時虜中乖亂,泛、諷所到,輒招降之,前后萬余人。遂及單于于西海上,宣國威信,致以詔賜,單于稽首拜受。諷因說宜修呼韓邪故事,保國安人之福。(《后漢書》卷二三《竇憲傳》)

梁諷勸北匈奴單于仿效的“呼韓邪故事”,是指西漢宣帝甘露三年正月,匈奴呼韓邪單于來朝并稱藩保塞事(《漢書》卷六《武帝紀》,卷九四下《匈奴傳》下),而北匈奴本來自光武帝和明帝時期就屢次請求與漢和親共處,而漢廷一直未予理睬,所以才導致后來的一系列沖突(《后漢書》卷八九《南匈奴傳》)。竇憲改伐為撫,撫得平更好,撫不平也不會損失什么,先緩一下看看再說。

現在,北匈奴已經被打得七零八落,而漢廷提出的要求,只不過是改和親通聘為稱臣作藩。對于北匈奴單于來說,表面上似乎有些屈辱,可實質性的關系,未必相差太多。看看所謂南匈奴自光武帝二十四年款塞為藩以后,漢廷每年“賜”以千匹彩繒等物件,令其足以“開口仰食”的情況(《后漢書》卷八九《南匈奴傳》),就能夠明白這一點。所以,北匈奴單于一聽到梁諷這些話,甚為喜悅,當即“將其眾與諷俱還。到私渠海,聞漢軍已入塞,乃遣弟右溫禺鞮王奉貢入侍,隨諷詣闕”(《后漢書》卷二三《竇憲傳》)。

所謂“私渠海”,應當就是漢軍擊垮北匈奴的私渠比鞮海。沒有趕上漢軍的北匈奴單于,在慘敗之后,心里當然會有所顧慮,沒敢親赴漢廷,納款覲見,這本來是可以理解的事情。可是,剛剛得勝回朝的竇憲,卻擺其譜來,竟“以單于不自身到,奏還其侍弟”(《后漢書》卷二三《竇憲傳》)。

漢廷出征北匈奴,本來很不明智,但在種種顧慮之下對逃竄的北匈奴余部改清剿為招安,乃是這一大不明智舉措當中頗為明智的一個做法,盡管竇憲的主要著眼點未必那么合理。現在竇憲挑禮找刺兒,據不接受北匈奴單于的弟弟右溫禺鞮王“奉貢入侍”,一方面,固然是想要通過當面跪地伏拜的形式使北匈奴單于徹底服軟,但另一方面,他為自己樹立隆盛威名的強烈愿望,也使他迫切需要讓漢朝的官民看到這樣一個儀式(這里邊還有南匈奴單于推波助瀾的作用,我將在后面評述這場戰役的歷史作用和意義時再做具體說明)。

為達到這一目的,竇憲在第二年也就是永元二年的五月,又派遣他的副校尉閻盤,“將二千余騎掩襲伊吾,破之”,而這個“伊吾”在今新疆哈密西側,從章帝建初二年時起,就被北匈奴占據。又伊吾北過今阿爾泰山,就是北匈奴單于率余部暫時棲止的西海。所以據守在這里的北匈奴勢力,可以在一定程度上從側面對西海外圍的北匈奴單于有所應援。打掉這個據點,北匈奴單于自然更為孤立(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷八八《西域傳》。案這個“閻盤”,系依從《后漢書·和帝紀》的寫法,《后漢書·西域傳》是書作“閻盤”,應當就是前面第五節開頭提到的《后漢書·竇憲傳》中的“閻盤”,即稽落山之役的前敵指揮官。清惠棟《后漢書集解》卷四謂“盤”、“盤”、“盤”三字通用,而錢大昭《后漢書辨疑》卷二謂“‘盤’當作‘礱’,閩本有注云‘礱’力工反”。若然,自當作“閻礱”為是。不過我核查日本汲古書院影印的南宋慶元四年建安黃善夫書坊刻本,雖《和帝紀》正文鐫作“閻礱”,卻并無錢氏所說反切注音,疑所說不確。又案司馬光《資治通鑒》卷四七同慶元本《后漢書·和帝紀》,記此役統兵將領為“副校尉閻礱”,疑誤)。

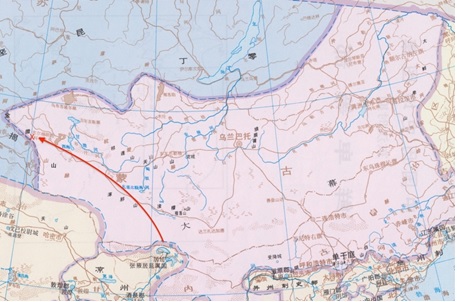

七月,竇憲又以大將軍身份“出鎮涼州”,將兵駐軍武威(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷一六《鄧訓傳》,卷二三《竇憲傳》),而涼州境內向北“斗出”的居延,東面即毗鄰武威,是漢朝最逼近西海的邊塞。竇憲這一舉措,無疑對北匈奴單于造成了十分直接的威脅。

在這種嚴峻的形勢下,北匈奴單于無奈,只好在這一年的九月,帶著他的“儲王”等前往居延邊塞,表示誠心歸順,愿一如當年呼韓邪故事,朝見漢家天子。為此,請求漢朝派遣大使,來協同辦理此事。竇憲當然心滿意足,他要的就是讓國人看到這個場面。于是,在這下一個月,也就是永元二年的十月,“遣大將軍中護軍班固行中郎將,與司馬梁諷迎之”(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷二三《竇憲傳》,卷四〇下《班固傳》。案《后漢書·和帝紀》記載是年十月“遣行中郎將班固報命于南單于,遣左谷蠡王師子出雞鹿塞,擊北匈奴于河云北,大破之”,文字應有舛訛,即“南單于”當屬下讀,其前脫去“北單于”三字,應正作“遣行中郎將班固報命于北單于,南單于遣左谷蠡王師子出雞鹿塞”云云。附案昔清人王鳴盛,在《十七史商榷》卷三八列有“《后漢書》多脫誤”一條,稱“《后漢書》傳刻脫誤,較《前書》多且倍之,……北宋時已無善本”,此亦其中至今仍未得校正之一顯例)。

不過就在這個時候,南匈奴單于又上書請求滅掉北匈奴,以實現其“破北成南,并為一國”的宿愿。在這種情況下,漢朝馬上又做出了自相茅盾的決策:在已派遣班固出塞迎伴北匈奴單于的同時,在同一月份又準許南匈奴單于“遣左谷蠡王師子等將左右部八千騎出雞鹿塞”,另外還派遣“中郎將耿譚遣從事將護之”(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷八九《南匈奴傳》)。

竇憲掌控下的東漢朝廷為什么會如此出爾反爾?通觀前后事態的變化,其實是很容易看出的:這是因為竇憲還想進一步增高自己的威望,為此就需要更加輝煌的功業。按照這個新的B計劃,南匈奴要是滅掉了衰弱至極的北匈奴,那也是以他先前的戰果為基礎才能做到的,而且這次出兵也是在他的統籌部署下實現的,終歸都是他竇某人的功勞。萬一南匈奴失手敗北,也沒有什么關系,還有先前的A計劃壓底兒,讓班固把北匈奴單于接過來就是了。這也算得上是他恩威并施的結果,是他竇憲,成功地逼迫北匈奴不服也得服。

實際的情況,是南匈奴軍隊對北匈奴的進攻,取得很大勝利:

(南匈奴左谷蠡王師子等)至涿邪山,乃留輜重,分為二部,各引輕兵兩道襲之。左部北過西海至河云北,右部從匈奴河水西繞天山,南度甘微河,二軍俱會,夜圍北單于。單于大驚,率精兵千余人合戰。單于被創,墯馬復上,將輕騎數十遁走,僅而免脫。得其玉璽,獲閼氏及男女五人,斬首八千級,生虜數千口而還。(《后漢書》卷八九《南匈奴傳》)

即使又一次遭受慘敗,北匈奴單于麾下至少也還有幾千兵馬(《后漢書》卷八九《南匈奴傳》),然而在被竇憲如此無信無義地暗算之后,北匈奴單于再也不愿屈辱地投降。班固人至私渠比鞮海后,了解到北匈奴單于戰敗逃走的情況,明白原定的A計劃一時已經難以落實,便打道回府,徑行南返(《后漢書》卷四〇下《班固傳》)。

南匈奴左谷蠡王師子率兵發起的這次進攻,使竇憲嘗到很大甜頭,鼓舞他愈加逞肆軍威,想要乘勝追擊,一舉剿滅北匈奴單于最后的勢力。于是,在這下一年,也就是永元三年的二月,復遣左校尉耿夔、司馬任尚、趙博等將兵出居延塞,圍擊北匈奴單于于金微山,大破其兵,克獲甚眾,“北單于逃走,不知所在”(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷二三《竇憲傳》。案耿夔官職,《竇憲傳》等記作“右校尉”,此姑從《和帝紀》)。竇憲則因此而獲得了他所期望的所有政治效果,一時間“威名大盛”,肆意弄權,“刺史、守令多出其門,尚書仆射郅壽、樂恢并以忤意,相繼自殺。由是朝臣震懾,望風承旨”(《后漢書》卷二三《竇憲傳》)。

永元三年十月,漢和帝行幸西京長安,在詔書中鄭重其事地確認“北狄破滅”這一事實(《后漢書》卷四《和帝紀》),亦即昭告天下,業已徹底鏟除北匈奴。北匈奴既滅,竇憲便撈足了政治資本。現在,“竇氏父子兄弟并居列位,充滿朝廷”,漢家的天下,主人儼然如同易劉姓為竇氏(《后漢書》卷二三《竇憲傳》)。竇憲也就需要更加從容地考慮,怎樣更好地打理這一大片江山。

永元二年河云之北戰后,南匈奴勢力急劇擴張。史稱“是時南部連克獲納降,當眾最盛,領戶三萬四千,口二十三萬七千三百,勝兵五萬一百七十”(《后漢書》卷八九《南匈奴傳》)。對此,南匈奴單于屯屠何當然愜心如意,可竇憲卻不能不有所警惕。

前面第三節已經講到,屯屠何最初提出征討北匈奴的動議,目的就是想要借機統一大漠南北,由自己來做這個草原大帝國的主人,但在第四節里我也已經談到,以耿秉為代表的一批朝臣,對待這次北征的著眼點卻是“以夷伐夷”,而竇太后等竇氏家族成員在決定用兵的方略時,實際上也充分考慮到這一現實,通過出征人員的安排等,對南匈奴有所牽制。

竇憲在比較牢固地掌控權柄之后,南匈奴的野心和危險,就凸顯出來,必須適當加以控制,不然的話,猶如引狼拒虎,而剛剛入室的豺狼又完全沒有任何天敵制約,禍患豈不愈加深重。因此,最好的辦法,還是回到分而治之的老路上去,令匈奴人在大漠南北各居一部,彼此制約,漢廷坐收漁人之利。

這時,逃走的北匈奴單于的弟弟右谷蠡王于除鞬,在永元四年正月,“自立為單于,將右溫禺鞬王、骨都侯已下眾數千人,止蒲類海,遣使款塞”,更清楚地講,是“款塞乞降”(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷八九《南匈奴傳》)。蒲類海就是現在新疆的巴里坤湖,鄰近東漢的伊吾。竇憲正好充分利用這一時機,上書奏請朝廷,正式冊立于除鞬為北匈奴單于。這一提議,當然得到朝廷的允準。于是,“遣耿夔即授璽綬,賜玉劍四具,羽蓋一駟,使中郎將任尚持節衛護,屯伊吾,如南單于故事”。正當竇憲安排任尚幫助于除鞬重返鄂爾渾河之濱匈奴北庭的時候,還沒有來得及具體實施這一計劃,竇憲就被漢和帝以圖謀弒逆的罪名除掉。

沒人搭理的于除鞬,只好在這下一年,亦即永元五年九月,“自畔(叛)還北”。漢和帝“遣將兵長史王輔以千余騎與任尙共追,誘將還,斬之,破滅其眾”(《后漢書》卷四《和帝紀》,卷八九《南匈奴傳》)。這也可以說是秦及西漢以來中原王朝北討匈奴的最后一役。不管其實際效果是好是壞,在整個中國歷史上都是一場標志性的戰役,當然,這也可以說是永元元年竇憲北征之役的一個尾聲。如本節開頭所說,暴虐統治者之所謂窮兵黷武,不到窮盡兵力之時,通常是不會歇手的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司