- +1

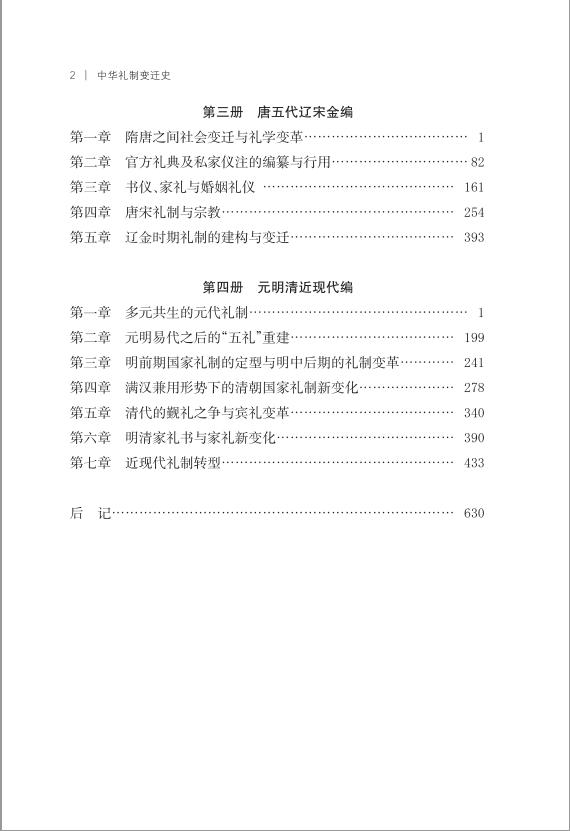

中華禮制變遷史:概念、分期與研究方法

中國自古以來有禮義之邦美譽(yù),禮學(xué)研究在絕大多數(shù)時間內(nèi)受到重視。禮學(xué)在傳統(tǒng)學(xué)問中屬于經(jīng)學(xué),是一門顯學(xué)。20世紀(jì)前,眾多禮學(xué)家或其他學(xué)者研究禮學(xué),主要是對“三禮”(《周禮》、《儀禮》、《禮記》)的研究,盡管作出過不少成績,但仍局限于“經(jīng)學(xué)式”字詞經(jīng)義闡釋,其主要目的在于服務(wù)各王朝的禮制建設(shè)與具體的禮儀踐履,以鞏固當(dāng)時社會制度。這些學(xué)者沒有從“制度”層面考慮歷代禮制變遷與社會制度以及演化的關(guān)系,也很少考慮禮制變遷之深層動因。

20世紀(jì)初,中國社會發(fā)生重大變革,隨著清王朝的崩潰,封建等級制度遭到質(zhì)疑,更多學(xué)者開始關(guān)注中華傳統(tǒng)禮制與社會制度的關(guān)系。當(dāng)時一些接受西方思想的學(xué)者,在反思封建專制主義政體的危害性時,開始對為專制政體服務(wù)的傳統(tǒng)禮制進(jìn)行激烈的批判,甚至持完全否定態(tài)度。于是,經(jīng)學(xué)的“顯學(xué)”地位被打破,禮學(xué)研究一度沉寂,乃至被冷落。當(dāng)然也有一部分思想保守者,仍對中華傳統(tǒng)禮制歌功頌德,抱殘守缺,激烈反對批判中華傳統(tǒng)禮制。顯然,這兩種思想對中華傳統(tǒng)禮制的評判都存在著問題。

《中華禮制變遷史》

50年代以后相當(dāng)長的一段時間內(nèi),由于社會性質(zhì)、國家體制發(fā)生翻天覆地的變化,學(xué)者們的基本立場、學(xué)術(shù)視角、價值取向出現(xiàn)極大變化。中華傳統(tǒng)禮制被視為封建殘余而遭到唾棄,禮學(xué)在大陸學(xué)界一蹶不振,幾被遺忘,僅在研究孔子或荀子思想時,或多或少被提及,而且絕大多數(shù)學(xué)者持批判態(tài)度。

十年動亂結(jié)束后,隨著改革開放的到來,中國融入世界的速度加快,中國傳統(tǒng)文化的研究揭開了新的一頁,禮學(xué)再次回歸學(xué)者研究視野之中,并獲得了較高的關(guān)注度。學(xué)者不再教條主義地看待中華傳統(tǒng)禮制,而是比較客觀、理性地加以研究,禮學(xué)研究煥發(fā)出青春,出現(xiàn)了嶄新的面貌。中華傳統(tǒng)禮制的研究確實對撥亂反正,重新發(fā)掘中華傳統(tǒng)禮制的當(dāng)代價值,并對重新構(gòu)建新時期的禮儀制度有著重要的作用。

80年代以來,先后出版了楊志剛、陳戍國和吳麗娛三家中華禮制史著作,他們從各個角度對中華傳統(tǒng)禮制進(jìn)行了研究,取得了相當(dāng)大的突破。但中華傳統(tǒng)禮制內(nèi)涵極其豐富,歷史上行用過的具體禮儀更是多得無法準(zhǔn)確統(tǒng)計。這些禮儀隨著時代變化而變遷,有的消失在歷史長河之中,有的延續(xù)至今仍然影響著國人的行為。

《禮記·曲禮》稱“《經(jīng)禮》三百,《曲禮》三千”,是形容禮儀之豐富,其實后世王朝根據(jù)自身需要制定禮儀,取舍不一,數(shù)量各有不同,具體儀節(jié)也有很大不同。以宋代為例,各個帝王所行用的禮儀數(shù)量即有不同。宋初《開寶禮》實際沿襲唐五代禮制,之后陸續(xù)改易,英宗治平二年修成的《太常因革禮》列有“廢禮”一項,即當(dāng)時已經(jīng)不再行用之禮,然由于《開寶禮》并未保存下來,因此宋初至英宗時究竟有多少種禮儀不可知曉。徽宗時編纂的《政和五禮新儀》載有117項,而元人修《宋史》,《禮志》中保存的各種具體禮儀只有109項。顯然,歷史上的各種禮儀在不同時期有更革變化,即使同一項禮儀,也會在具體儀節(jié)上有所不同。因而,中華傳統(tǒng)禮制確實不是數(shù)部專著就能夠研究完畢的,即使粗線條地勾勒其變遷演化,也絕非一種或數(shù)種專著就能完全梳理清楚的。中華傳統(tǒng)禮制的研究,需要學(xué)界眾多同仁奮發(fā)努力,才能研究得更為清楚一些,以便為構(gòu)建新時代禮制體系奠定前期基礎(chǔ)。這部著作也只能是其中之一。

《宋史》

盡管我們以“變遷史”命名,正如前面所述,由于中華傳統(tǒng)禮制涉及面極廣,故不可能對所有禮儀形式逐一加以研究,這既無必要,也難以實現(xiàn)。因此,我們基于“變遷”,對“禮”從起源到1949年之前的變遷,作了鳥瞰式的研討,為學(xué)界進(jìn)一步深入研究提供一些參考。大致說來,我們力圖抓住各時期禮制變遷的基本線索、情狀,選擇一些前后有聯(lián)系、有重要研究價值的禮儀形式加以深入研討,以揭示中華傳統(tǒng)禮制變遷的某些線索與特點,同時盡可能歸納其發(fā)展規(guī)律,從而揭示禮制變遷與權(quán)力機(jī)構(gòu)的關(guān)系、禮制變遷與社會政治集團(tuán)的關(guān)系、禮制變遷與思想(宗教)的關(guān)系、禮制變遷與民族的關(guān)系、禮制變遷與域外(國外)影響的關(guān)系、禮制轉(zhuǎn)型與社會性質(zhì)演變的關(guān)系、中華傳統(tǒng)禮制的內(nèi)在價值和意義,等等。

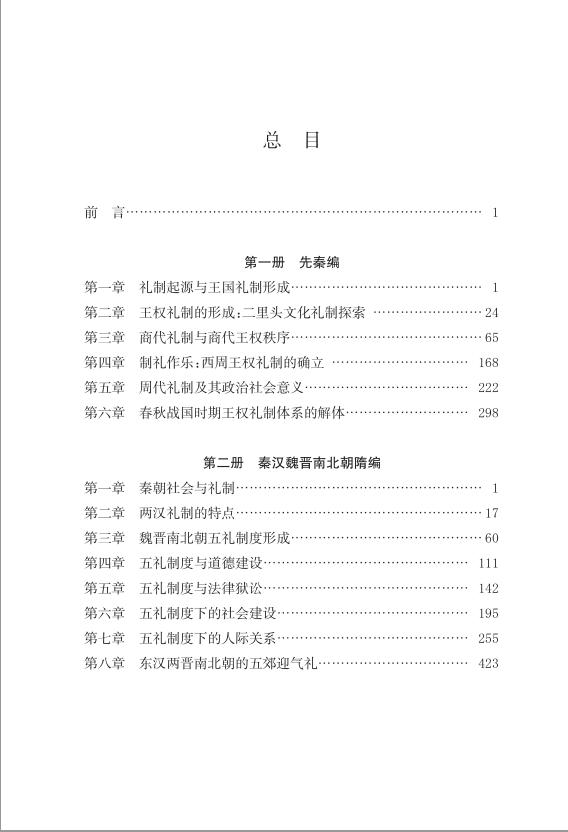

《中華禮制變遷史》目錄

就方法論而言,我們除采納一般歷史學(xué)研究方式外,還根據(jù)具體研究對象分別采用不同研究手段,如考古學(xué)、政治學(xué)、文化人類學(xué)、儀式學(xué)、宗教學(xué)、哲學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)等,力求從各個角度進(jìn)行研究,以便對各時期的禮制變遷作出更為客觀、準(zhǔn)確、深入的認(rèn)識。比如在研究先秦禮制變遷時,由于傳世文獻(xiàn)資料的匱乏,我們比較注意吸收當(dāng)代豐碩的考古成果,又利用新公布的簡帛資料進(jìn)行研究,利用文字學(xué)的研究方式,發(fā)掘其中蘊(yùn)含著的禮制內(nèi)容,從而力圖得出一些新的研究結(jié)論。對唐宋禮制與宗教的關(guān)系,我們既從政治史角度思考問題,也利用了哲學(xué)、宗教學(xué)、儀式學(xué)和社會學(xué)理論來闡述,爭取獲得一些新意。總之,在方法論上,是根據(jù)研究對象靈活使用,爭取盡可能發(fā)掘研究對象的深層意義。

研究中華傳統(tǒng)禮制變遷史,需要對它的演變作出理論研討。比如,中華傳統(tǒng)禮制根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)來劃分它變遷的階段?即中華傳統(tǒng)禮制應(yīng)當(dāng)分為幾個發(fā)展時期?這是個非常重要的理論問題。遺憾的是,就目前學(xué)界研究而言,沒有明確的對中華傳統(tǒng)禮制分期研究的成果。一些禮制史著作大致按照中國古代王朝興亡更替的六大塊來闡述,似乎有將王朝更替混同于中華傳統(tǒng)禮制演化規(guī)律的跡象。誠然六大塊研究方式便于清晰地呈現(xiàn)各朝各代的禮制情況,但歷代王朝所制定的禮制是否便可等同于中華歷史發(fā)展進(jìn)程?這確實有待于深思。在我們看來,以六大塊來闡述中華傳統(tǒng)禮制的變遷,目前還缺乏理論支撐與事實依據(jù)。鑒于此,在認(rèn)真思考中華傳統(tǒng)禮制變遷的主要線索后,我們提出了四分期說,即將中華傳統(tǒng)禮制變遷分為前禮制時期、王國禮制時期(海岱大汶口—龍山文化時期)、王權(quán)禮制時期(夏商周到戰(zhàn)國)和集權(quán)禮制時期(亦可稱為皇權(quán)禮制時期,秦統(tǒng)一到1949年之前);每時期又劃分為若干發(fā)展階段。本書依據(jù)這一分期,采納詳近略遠(yuǎn)原則,分四冊對中華傳統(tǒng)禮制變遷作了研討。當(dāng)然,此說能否成立,還有待于學(xué)界同仁們的檢驗、指正與批評。

亞丑鉞,山東博物館藏

研究中華傳統(tǒng)禮制也需要弄清一些基本概念,以便在此基礎(chǔ)上作深入、準(zhǔn)確與科學(xué)的探討。學(xué)界有些相關(guān)研究確實沒有正確區(qū)分禮制與禮俗、禮制與禮儀、禮儀與儀節(jié),往往把這些概念混為一談,因而得出似是而非的結(jié)論。基于此,有必要對以下一些概念進(jìn)行規(guī)范:禮是人際交往之工具,是人與人、人與自然(神)交往行為的規(guī)范與準(zhǔn)則。禮制是由權(quán)力機(jī)構(gòu)頒布的人與人、人與自然(神)、社會集團(tuán)與社會集團(tuán)之間交往行為的規(guī)范或準(zhǔn)則。禮俗是非權(quán)力機(jī)構(gòu)頒布的人與人、人與自然(神)、社會集團(tuán)與社會集團(tuán)之間交往行為的規(guī)范與準(zhǔn)則。禮儀是禮制的具體表現(xiàn)形式,禮義是禮制的內(nèi)在精神實質(zhì)。儀節(jié)則是行用禮儀時的步驟及形體行為。在嚴(yán)格區(qū)分禮、禮制、禮俗、禮儀、禮義、儀節(jié)的基礎(chǔ)上,我們一以貫之,力求使自己的研究結(jié)論更為科學(xué)。

按照傳統(tǒng)說法,周公制禮作樂,創(chuàng)建了中華禮制,這當(dāng)然不正確,但自孔子開創(chuàng)了儒家一派后,中華傳統(tǒng)禮制便受到儒家學(xué)說的深刻影響,到秦漢后,儒家思想逐漸成為中華傳統(tǒng)禮制的理論基石。西晉武帝創(chuàng)建了以五禮為形式的禮制新體系,這是一種依附于封建專制主義政體、以小農(nóng)經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)、以儒家思想為理論指導(dǎo)、凸顯君主集權(quán)、強(qiáng)調(diào)貴賤等級的一種禮制體系,我們稱之為集權(quán)禮制。這種禮制體系被后世王朝廣泛地采納,一直延續(xù)到近現(xiàn)代,影響極其深遠(yuǎn)。

[戰(zhàn)國]蟠螭紋編鐘,故宮博物院藏

這里還有一個很重要的問題需要解決,即中華傳統(tǒng)禮制與中華民族的關(guān)系問題。眾所周知,中華禮制最初在中原地區(qū)形成,所行用地區(qū)是華夏族先民控制的區(qū)域,實際上涵蓋面并不廣泛,即使與華夏族犬牙交錯居住的少數(shù)民族并不行用這種禮制,周邊其他少數(shù)民族自然也不行用這種禮制。華夏族是漢族的前身,因此華夏族(乃至后世的漢族)政權(quán)頒布的禮制可稱為漢式禮制。

秦統(tǒng)一,建立起大一統(tǒng)的封建政權(quán),理論上說大一統(tǒng)國家都掌握著極為廣泛的區(qū)域,東南西北疆域較為明確,然而即使在這一統(tǒng)治區(qū)域中,許多少數(shù)民族也并非都行用漢式禮制。魏晉南北朝時期發(fā)生了較大變化,漢族在北方建立政權(quán)、實行統(tǒng)治的時間并不長,而周邊游牧民族陸續(xù)進(jìn)入中原地區(qū),先后建立眾多的少數(shù)民族政權(quán),實際控制著寬廣的北方區(qū)域,這一統(tǒng)治區(qū)域中有大量漢族民眾。我們可以發(fā)現(xiàn),魏晉南北朝時期少數(shù)民族政權(quán)進(jìn)入中原后,也都不約而同地、或多或少地采用了漢式禮制。這一現(xiàn)象與魏晉南北朝時期民族大融合關(guān)系極為密切。只要翻閱一下史書就可以發(fā)現(xiàn),許多少數(shù)民族政權(quán)為了獲得統(tǒng)治的合理性與正統(tǒng)性,都宣稱自己是炎黃子孫,也就是說出現(xiàn)了民族認(rèn)同的現(xiàn)象,這是中華民族形成過程中極為重要的一個時期。

隋唐繼承了魏晉南北朝時期的這一成果,將民族融合推向高潮,乃至唐太宗被稱為“天可汗”。唐政權(quán)在吸取少數(shù)民族文化(當(dāng)然包括其禮制文化)時不遺余力,從唐代禮樂中可以清楚地看出融入的少數(shù)民族因素。我們認(rèn)為:自先秦以來逐漸形成的以儒家學(xué)說為基礎(chǔ)的漢式禮制是中華傳統(tǒng)禮制發(fā)展的主要線索,而隨著少數(shù)民族與中原漢民族的交往,尤其是少數(shù)民族在構(gòu)建政權(quán)后,所頒布的禮制往往是把少數(shù)民族因素的禮儀與漢式禮制結(jié)合,從而促進(jìn)了中華傳統(tǒng)禮制的發(fā)展。當(dāng)然,少數(shù)民族禮制文化與漢式禮制文化并不是天生就能珠聯(lián)璧合地結(jié)合的,而大多是格格不入,乃至發(fā)生激烈的沖突與糾革,然而正是隨著這些沖突與糾革,隨著民族之間交往的深入,民族融合程度得到加強(qiáng),一部分少數(shù)民族禮儀逐漸融入中華傳統(tǒng)禮制之中,從而促進(jìn)了中華傳統(tǒng)禮制的演化與進(jìn)步。因此可以說,中華傳統(tǒng)禮制是中華民族共同創(chuàng)造的禮制。

[唐]閻立本《步輦圖》(局部),故宮博物院藏

學(xué)術(shù)界對少數(shù)民族政權(quán)的具體禮儀有所研究,但總體上說研究頗為薄弱,至今也未見系統(tǒng)的研究成果,這不能不說是個缺憾。對此,我們加強(qiáng)對北朝、遼金元清諸少數(shù)民族政權(quán)的禮制的研究,分析這些少數(shù)民族政權(quán)對待漢式禮制的具體態(tài)度,研究哪些具體的少數(shù)民族禮儀融入中華傳統(tǒng)禮制之中,哪些則仍然保持著他們的民族特色,并著重分析某些有代表性的禮儀問題。例如對北朝少數(shù)民族政權(quán)的禮儀,我們把五郊迎氣禮作為重點研究對象,深入地研討了這些少數(shù)民族政權(quán)如何看待及吸收自東漢兩晉以來的五郊迎氣禮,力圖揭示游牧民族的禮制向定居農(nóng)耕民族禮制演化的過程及意義。學(xué)界對遼金元禮制的整體研究極為罕見,我們則對遼金元的禮制作了比較系統(tǒng)的研究,力圖做一些探索,以供學(xué)界參考。總之,少數(shù)民族禮制是需要花大力氣去研究的,因為中華民族的發(fā)展本身便是一部民族融合史。

中華傳統(tǒng)禮制是中華先民歷數(shù)千年而積淀的民族文化之一,蘊(yùn)含著中華先民的生命經(jīng)驗和生活智慧。當(dāng)然,其中既包含歷久彌新之精華,也必然有隨著歷史發(fā)展而確應(yīng)拋棄之糟粕。在我們看來,中華傳統(tǒng)禮制在歷史上具有加強(qiáng)民族認(rèn)同和國家認(rèn)同的功效,曾在建設(shè)“禮宜樂合”的和諧社會秩序與“萬邦協(xié)和”的“國際”關(guān)系中體現(xiàn)出極強(qiáng)的實用價值,因此,深入研究中華傳統(tǒng)禮制,發(fā)掘其中精華,不但具有弘揚(yáng)國魂的歷史價值,對中華文化的長久發(fā)展具有極其重要的現(xiàn)實意義,也對建立當(dāng)今和諧社會具有相當(dāng)?shù)膽?yīng)用價值。

我們認(rèn)為:中華傳統(tǒng)禮制具有歷史傳承性、民族認(rèn)同性、地域普適性、體系開放性、異質(zhì)包容性和道德實踐性等特點。歷史傳承性奠定了中華傳統(tǒng)禮制作為民族文化的地位;民族認(rèn)同性與地域普適性證明了中華傳統(tǒng)禮制適應(yīng)流傳于中華大地的根源,是反對民族分裂主義的歷史根據(jù)和思想武器;體系開放性和異質(zhì)包容性決定了中華傳統(tǒng)禮制能夠在當(dāng)今世界多元文化格局中繼續(xù)生存并發(fā)展;道德實踐性則是喚醒國人禮義之心的精神動力,并是它服務(wù)于當(dāng)今社會的實踐基礎(chǔ)。

中華傳統(tǒng)禮制的精華應(yīng)當(dāng)能夠長久不衰。因為中華傳統(tǒng)禮制蘊(yùn)含中華先民的人生追求,它積蓄著禮義對人心的凝聚,涵攝著“仁以為己任”的擔(dān)當(dāng)精神、追求社會和諧和長治久安的信念,因此中華傳統(tǒng)禮制的精華完全可以作為構(gòu)建現(xiàn)代禮儀體系的學(xué)理基石,使其為弘揚(yáng)民族精神、弘揚(yáng)社會主義核心價值觀服務(wù),使之為中華民族的偉大復(fù)興發(fā)揮重要作用。

(本文系《中華禮制變遷史》前言,標(biāo)題為編者所擬,分段有調(diào)整)

原標(biāo)題:《中華禮制變遷史:概念、分期與研究方法》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司