- +1

他們為自己的“時鐘”做主

來到香港浸會大學的第一天,陳玲覺得校園很大,她有些分不清各個樓棟的位置,教室應往哪個方向去。開學儀式上,老師在臺上發言,底下十七八歲的年輕人臉上還掛著稚嫩,28歲的陳玲也身在其中,她是大一新生。

18歲高考;28歲結婚(參考《中國人口普查年鑒-2020》);33歲買房(參考《2021年新居住消費調查報告》購房平均年齡);35歲失去考公資格、互聯網中年危機;50-60歲退休、照料孫輩——帶著上一代人的建議,我們奔赴在相近的跑道之上。

但也有與陳玲類似的一群人主動或被動地選擇了“變道”:豆瓣的一個“逆社會時鐘”小組聚集了7萬多名成員,他們摸索與探尋不同于常規的道路。

“逆社會時鐘”這個短語由“社會時鐘”擴展而來。“社會時鐘”最早由美國心理學家伯尼斯·鈕加藤于1976年提出,反映了社會文化對個體的期望,即“什么年齡要做什么事”。

這個“逆行”的小組在小組簡介里引用了這么一段演講詞:“在命運為你安排的屬于自己的時區里,一切都準時。”

28歲的大一新生

“滿分是4分的,我拿了3.67呢!”一學期課程結束,陳玲在豆瓣小組里分享自己大一上的成績。

來到香港工作成了她生活中的一次轉機,同事有時和她提及身邊去上學的人,正值招生季,地鐵上的“副學士”學位招生信息進入陳玲的視野:副學士是一種本科銜接課程,修讀期為兩年,成績達標后可再讀兩年,攻讀學士學位。

她想回校園讀書有一段時間了。早在十年前,大學錄取通知書寄到家中,她提起上學的事,父母卻互相推諉,沒人愿意幫她交學費。那時她的父母剛離婚,分割撫養權時沒有一方選擇她。陳玲轉身向親朋借錢,也無果。

身邊的朋友一一去上學了,她留在小鄉鎮的店里賣小飾品。輾轉廣州、深圳,她感覺不管自己在崗位上表現如何,“天花板也就這么點高了,你頂多能在這家店鋪做個店長,再怎么升,也不會到總公司的辦公室里坐著上班。”

平日里看到網上的熱點事件,她總覺得自己的思考深度和廣度不夠,希望能有更多時間投入學習、儲備知識。而現在,上大學的道路就擺在自己眼前。

眼下要解決的問題是備考和繼續存學費。她準備雅思,找網站每天刷題,上班前刷一套下班時刷一套,把過往聽力都下載下來通勤路上反復聽。

申請流程對陳玲來說是陌生的,她在線提交完申請擔心對方能否收到,又發郵件前去確認。申請需要當年的高考成績,這差點絆住她,因為以前就讀的鄉鎮學校告訴她成績沒有錄入系統;她打電話去教育局,對方說成績最長的追溯期是九年,她正好錯過。陳玲在各個網站上找方法,最后找到以前的老師,請他和學校交涉從檔案里調成績、寫證明蓋章。同時她要處理手上的工作,正常開會、匯報。

決定裸辭的她提交完辭呈,感覺破釜沉舟,“要是上不去(學)的話,我又得重新找工作了,得找什么呢?”

不久,她收到了香港中文大學的拒信。她壓力很大,暴飲暴食后又催吐。那段時間,一些小事就會沖垮她情緒的堤岸——做飯時和面的水加多了,她把鍋鏟工具一扔,坐在地上哭了好久。

類似的感受不僅她體會過,豆瓣小組內也有大齡考生曾承受“單槍匹馬”備考的壓力,“自己做一個重大決定,沒有人會為你的失敗負責”,一個組員寫道。

等待offer的時間是煎熬的,直到錄取通知來臨,陳玲緊繃的精神狀態才在那一刻舒緩。她最終去了香港浸會大學。

(陳玲)學校的迎新活動。除特殊標注外,本文圖片均為受訪者供圖

踏進校園,她感覺來到了自己心中的“世外桃源”,“這里只有傳授知識和學習知識的人”,她喜歡去學校的圖書館,坐在那兒寫作業、看書都讓她覺得平靜舒服。

陳玲珍惜這來之不易的讀書機會,課堂上表現積極,總坐在最前面和老師互動。她對第一學期上的哲學課印象深刻,和同學們討論“電車難題”,聽著大家的想法,她感覺哲學課的思維訓練在為自己“打開新世界的大門”。

學校里18歲年輕人身上展現的朝氣感染了她,“你會看到他們身上稚嫩的感覺,從高中升入大學好像很不一樣,大家的言行舉止里有很多期待和好奇”,陳玲感覺自己也被帶動了,充滿活力。

陳玲在自學西班牙語,把學到的單詞畫了下來。

她把自己重新讀書的消息分享給香港的同事、朋友,他們贊許她上進。而告訴內地朋友時,對面拋來不少問題——

“你去上學就沒有固定收入了,怎么辦呀?”

“四年讀完你都30多了,你不結婚?”

“你30多結婚,再等一兩年要孩子,都快大齡產婦了。”

“你讀完出來要干嗎,那個年紀找工作別人很歧視的。”

陳玲因為這些質疑,反而更堅定了內心的想法。她覺得結婚生子并非自己的必選項,她想“先弄明白自己是怎么回事,才有能力對新的生命負責。”

曾經她也想過買房,覺得買了房自己才有一個落腳點,這幾年她的金錢觀念、消費觀念在逐漸改變,推崇極簡主義,她想過可以長期租房,“房子的話,我覺得你的心在哪里,家就在哪里,沒必要因為一套房子綁住了”。

她更想享受當下,“人生大事應該是發掘不同的自己”。

32歲的田園“隱士”

在小組內,還有一些人選擇暫時“歸隱”。有二十多歲在山上待了四年的隱居者,有去寺廟做義工的,也有放棄學校職位回鄉歸田園的。梁鐵心是其中之一。

他學的中文專業,大學畢業后嘗試過不少工作,在報社實習過,在高校做過教學兼行政的教師,在軟件公司任職過行政專員,去培訓機構當過一段時間輔導老師,最近的一份工作是在一所學校做宣傳。

在教培機構工作時,忙的時候,梁鐵心早晨六時許起床,午餐晚餐都是半小時,吃完繼續上課,下課后備課,有時下班回家已近凌晨,周而復始。他覺得一個人精力有限,一天教太多學生,自己的狀態會受影響,難以保證課堂質量,感覺對學生有虧欠。但在和公司商議時,他又沒什么討價還價的余地。

在學校做宣傳工作后,梁鐵心發現在這里工作“活得謹小慎微”,“外面來了領導,大家立馬穿戴整齊畢恭畢敬,一群人圍著看教室、聚在會議室走會議流程。”領導對梁鐵心的工作提出各種要求,比如“校長照片要比書記大一些”。

梁鐵心還有一個身份是廣州市青年作家協會會員,業余想擁有更多時間看書、寫詩,不過嘗試的多個崗位給他帶來的感受是,“我把自己人生中最旺盛、最富有好奇心、最富有可塑性的時間拘束在一個工位上,勞役于缺乏審美和創造性體驗的工作之中,奔忙在兩點一線之間,以制造更多的通行證、旅票,供少數人去‘旅行’,或用于服務抽象的社會系統所制造出來的縹緲夢幻。”

他心中還是有對自然、對另一種生活的向往。

今年寒假,他決定回鄉歸田園,嘗試一種按自己的節奏勞作和思考的生活,“之前沒有嘗試過,就老是惦記著這一種可能。如果做不成,我也可以死心了,可以專心地走大家走的路”。他試想了自己可能會面臨的后果,可以接受重新開始,可以接受低薪再就業。

他知道父母不太可能理解自己的想法。梁鐵心小時候,父母曾外出打工,他習慣了成長中遇到的問題靠自己去找答案,通過讀書解惑、喜歡追問意義。他工作后,父親急著買房,他個人則不想被房子綁著,和父母協商下,梁鐵心和弟弟在縣城一起出了首付款買房,房子歸于弟弟名下,他和父母達成共識的條件是自己的工作和戀愛不愿被干預。

在鄉間生活開銷不大,梁鐵心目前在運營自媒體,希望以此賺取生活所需。獨居在鄉間小屋內,晚上月光從天窗照進來,照在床的另一頭,他靜賞月色皎潔。月光與晨光交替,他拍攝天上一排排的白云,伐竹取木,扎圍欄、造菜園、建花園,在雨后戴著草帽拿起菜兜摘五色梅。

梁鐵心種的向日葵。

他在城市工作時,曾因工作強度大,身體出現問題,常跑醫院;來到山里,他累了便能放下手頭的活休息一會兒。在山里,他細微地觀察一株草、一棵樹、鳥獸蟲魚,呼吸雨后濕潤的空氣,山野讓他感覺到被自然環抱的滋養。梨花樹下,他享受著春光讀詩、喝茶,給自己的小貓建了一棟“半山別墅”——用廢舊門板夾在石壁與墻壁間打造的懸空貓舍。

“人首先是自然之子,其次才是父母的子女。”他對著電腦開展自己的著書計劃。在他的觀念中,得失、悲喜都是體驗,因為人生的局限,欲要“此”便要放下“彼”。他想要有更多不一樣的體驗來踐行自己心中的“三美”理念,并在體驗之余分享出去,他在公眾號里記錄了近期的山間生活。

山間拍到的落日時分。

從寒假到7月,梁鐵心在山里已過了近半年的時間,偶爾也會有孤獨的時刻,“本質上來說,你在哪里都會有孤獨,只是程度不同而已。在人群中的孤獨更孤獨。”離開紛雜的環境,他在田園中欣賞、思考,寫了更多的小詩。

5月發的公眾號文章內,他寫道“我把山水擺在眼前/將明月掛到山頂上/放自己在林間 小木屋里/生起柴火/升起炊煙/炊煙裊娜——/像一行行寫歪了的長句/被晚風一一斷句成詩”。

40歲的單身博主

往前數十幾年,蘇小菲不是沒有考慮過結婚。26歲即將步入婚姻時,她的男友劈腿,兩人分手。她逐漸轉變自己腦海中“女生始終要嫁人,男方有房就行”的想法,更投入工作爭取自己買房。

先是在原來的報社升為主編,后跳槽去另一家紙媒負責外埠市場,蘇小菲一周出差3-4次,早班機飛出晚班機飛回,最頻繁的時候,耳膜飛到差點穿孔——但辛勤的工作讓她在幾年內攢夠了5萬塊首付款,2008年買了房。

直到年近30,大額廣告單、月度KPI等工作上的壓力讓她有些喘不過氣,“壓力最大的時候,我身體很累,但是整夜整夜睡不著。我就覺得不能再這樣下去了,人會不好吧。”她裸辭休息了半年。突然從忙碌狀態進入空閑,蘇小菲有了大把的時間。回顧當年,她覺得那時的自己“整個人變了”,她報了興趣班學韓語、法語,抽出大量時間閱讀。“保持生活的新鮮感”,成了暫停時光內她的收獲,這一理念持續影響著她之后的一步步選擇。

33歲,她放棄了報社副總的職位,到一家當時不知名的新媒體公司做免費員工,在新公司花了三個月學習新媒體推廣套路,幫公司整理了一套能面對大型企業客戶的投放策略,次年選擇單飛創業。

蘇小菲在西藏拍的寫真。

一路上父母對她的選擇插手不多,較早獨立讓她對自己的抉擇更有掌控力。開廣告公司近兩年,她逐漸感覺自己靈感匱乏,決定縮減業務量,暫時放下工作獨自去美國生活了3個月,回國后將目光投向韓國留學。

和陳玲相似的一點是,自己出錢上學,蘇小菲的學習主動性很強。大齡求學遇到的問題是,上學這年,她36歲了,感覺上課有些累,每天餓得很快,精力和記憶力有點不如從前。但她還是喜歡這段經歷,她在韓國遇到了不同國家來的學生,樂于與大家交流各自國度的文化。

海外旅居求學的經歷逐漸讓蘇小菲心中萌生“希望以后長期在不同地方旅居”的想法。但那時她還未想到一個旅居與賺錢并存的方式,迷茫了一段時間,蘇小菲接觸到“第二曲線”(在一條曲線里漸進性的改良和發展,分形創新)、“數字游民”(利用網絡數字手段完成工作的人)的概念,想到自己擁有的媒體技能,會寫稿,可以嘗試做博主。

蘇小菲在青海旅行,錄制vlog。

蘇小菲覺得,人被限制住是因為眼界的關系,“看得太少了,所以你以為自己只能在這里”。

38歲轉型做視頻博主,這對以前自拍都很少的蘇小菲來說是一個轉折點。她從零開始跟著網絡視頻學剪輯、拍攝,初入行業,視頻發出鮮有人看,粉絲數不漲。一個月僅算房貸、車位費、物管水電氣、保險費用等基礎費用,就要花去萬元,入不敷出。她思考決定給自己一個期限,如果做三年“博主”還沒辦法養活自己,再停下這條路。目前,她稱自己的博主事業能有點“造血能力”。

在蘇小菲的視頻中,她常常分享一個40歲單身女性的獨立生活。她在三亞海邊身著波西米亞風格長裙挽起長發,在青海湖畔注視碧藍色翻涌的湖水,在新疆喀納斯望向白云下開闊的草地。

暴露在鏡頭下,隨時可能招致惡評,有人對她說“你好老”、“你應該去整(容)這里”、“你是不是生不出孩子了”。蘇小菲不以為意,“我知道我是誰,不需要通過別人口中知道我是誰,不會覺得好像你罵了我丑,我就丑。”

做博主有兩年了,蘇小菲有時也有流量焦慮,她目前的心態是用心做好能做的事情,就像跳傘之前先背好傘包擺好姿態,“等風來”。

這種愿意等待的心態也滲透進她的婚戀態度。今年她帶著父母出去玩,看到兩人手牽手走在前面看夕陽,那一刻她感到有一些孤獨。情感需求強烈一些時,她往往會更積極地社交,多認識人。但她對此不急,能享受獨處也期待愛情。

在一期視頻中,她和網友分享自己的想法,“父母希望我們結婚,無非是想要我們找到一個可以依靠的人,擁有比較幸福的人生,但是當他們發現我們已經足夠強大到可以自己照顧好自己的人生,其實就夠了。”

為自己的“時鐘”做主

如何看待“逆社會時鐘”,這個問題我問過三個故事的主人公。蘇小菲的反應是,“什么時候做什么事情是誰規定的呢?”

落在個體身上,我們可能會感受到來自親朋的催促、同輩的壓力,或者發自內心對“社會時鐘”的認同,以此為刻度一步步前行。當視線落在刻度本身,時間,在我們的社會、人生中,到底是怎樣的角色?

南京大學社會學系教授鄭作彧嘗試從社會學的角度看待它,他在《社會的時間:形成、變遷與問題》中提到,時間不是一個單純的物理概念,時間背后有社會的建構,在書中將社會的時間分為日常時間和生命時間。

對于生命時間,學者埃爾德認為,“生平建構一方面反映了社會的要求與期待,另一方面卻也表現了個體在面對社會要求與期待時所進行的關于生命時間的主體選擇和表現能力。”

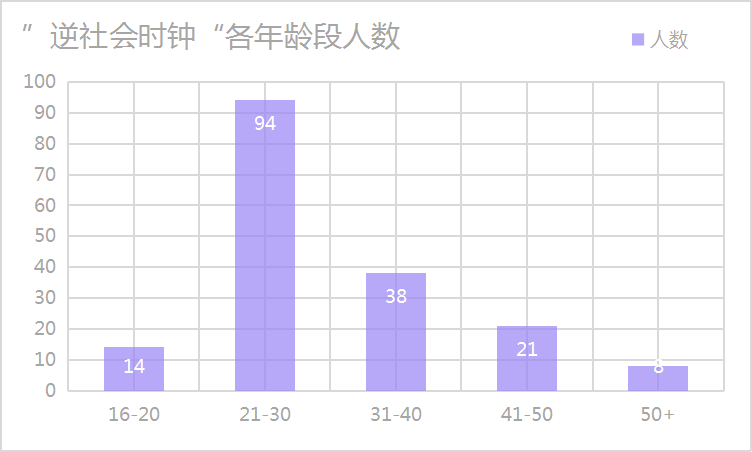

7月10日,我收集了小組“分享逆時鐘”分區內200個案例,在175個標有年齡的帖子內,超過一半的人聚集在20-30歲區間內。這正是多數人邁出校園,步入社會的轉型時期,是個人探索和外界期望產生較強碰撞的時期。

數據收集于2022年7月10日,“分享逆時鐘”分區。 制圖:實習生陳蕾

碰撞的過程可能有痛苦,站上探索的起點可能不易。在200個案例中,在帖子內提到自己曾被診斷為抑郁、焦慮癥、雙相情感障礙的有26位。有人16歲嘗試自殺沒有成功,原生家庭曾讓她感到痛苦,她后來選擇了申請全獎出國留學;也有人大學時和父母吵得厲害,多年壓力下患有雙向情感障礙,到了28歲準備考研。

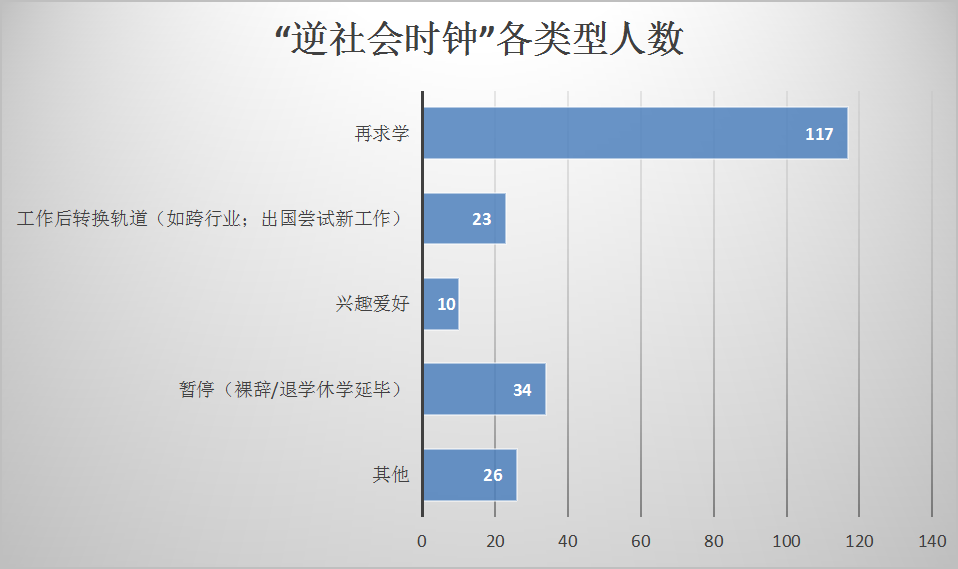

在200個案例中,有“45歲的全職太太在離婚后出走海外,重回高中備考大學”,有人“31歲辭職去做電影剪輯助理和調酒師學徒”,也有人“25歲過上旅居生活,開始做義工”……我將帖子類型分為了再求學、工作后轉換軌道(如跨行業;出國嘗試新工作)、興趣愛好、暫停(裸辭/退學休學延畢)和其他,多數人“逆社會時鐘”的選擇在于“再求學”。求學似乎給人們提供了一個換道路重新出發的中轉站。

數據收集于2022年7月10日,“分享逆時鐘”分區。同一案例可能同時被歸屬于多個類型。 制圖:實習生陳蕾

有人滿意于自己的探索,跨專業、換工作;也有人后悔,一位辭去大廠工作的網友在考研后被調劑,認為就讀體驗不好。

“逆社會時鐘”增加可能性的同時也有風險,這是做出選擇的人們切實考慮的。提到不生孩子,蘇小菲的態度是,“我是真的不想要,如果哪一天我真的后悔了那就后悔吧,人生需要后悔的事情很多,也不差這一件的。”

除了變軌和掉頭重啟,“暫停”的權利也在被人看見。德國哲學家韓炳哲在《倦怠社會》中提到,“工作和效績的過度化日益嚴重,直到發展成一種自我剝削。這比外在的剝削更有效率,因為它伴隨著一種自由的感覺……我們如今生活的世界中很少出現停頓,少有間隔和休息。”

在“逆社會時鐘”小組,你能看到一些嘗試緩沖的人們,有人讀研期間休學一年,有人在高三、大四、碩士后經歷過三次gap year(間隔年),也有決定延畢的在讀博士。被推搡著進入奔涌的人潮中,有人選擇抽身歇一會兒,想明白自己下一步的方向,再次出發。

無論是直走、暫停、轉向、跨行,蘇小菲覺得,要順自己心中所想,如果思考了社會的期望,認為那是合適自己的就去做,如果沒有思考則像是盲從。像梁鐵心,他通過歸田園表明了想按自己節奏生活的主張。

在陳玲眼中,并沒有順逆時鐘的概念,有的只是理解和不理解。但尋求理解可能并不容易,直到如今,她沒有在朋友圈內分享自己的上學信息,不想再一次次受到大量質疑。

人們受到“社會時鐘”影響,人們的選擇也在影響“社會時鐘”的樣子。鄭作彧在書中提到,“生命歷程不是一個中立的無時間性的東西,而是社會變遷的結果。”據《中國人口普查年鑒》,2010年,中國人平均初婚年齡為24.89歲,時間來到2020年,中國人平均初婚年齡漲到28.67歲,人口結構和適齡男女婚戀觀的變化對這一年齡線的增長皆有作用。

還未結婚的蘇小菲獨居在家,在前不久的一期vlog中和網友分享自己重讀的《月亮與六便士》。南方雨季來臨,“隱居者”梁鐵心開始砍竹,做些花槽、花盆,用相機記錄田野動物的動態。

梁鐵心用竹子自制花槽。圖片來源:公眾號“美男子兮”

年近三十,成為大學一年級的新生,陳玲享受課堂演講中的觀點碰撞、被知識環繞的收獲。

她在帖子末尾寫道:我的人生不是一張時間表,我只是做我想做的事情,不管我當下多少歲!我28了,但是我感覺我的人生才剛剛開始。

(文中陳玲、蘇小菲為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司