- +1

《黃河文物保護利用規劃》發布:保護黃河,展示黃河

黃河流域是中華文明起源和發展的核心地區,在我國5000多年文明史中,黃河流域有3000多年是全國政治、經濟、文化中心。孕育了河湟、關中、三晉、河洛、齊魯等地域文化,分布有鄭州、西安、洛陽、開封等古都,誕生了“四大發明”和《詩經》《老子》《史記》等經典著作。

近日,國家文物局、文化和旅游部、發展改革委、自然資源部、水利部聯合印發《黃河文物保護利用規劃》(以下簡稱《規劃》),對黃河流域文物保護利用工作作出部署。國家文物局有關負責人就相關情況接受了記者專訪。

黃河

石峁、陶寺、雙槐樹、仰韶村、大汶口、二里頭等重要遺址,漢長安城、漢魏洛陽城、隋唐洛陽城、北宋東京城、統萬城等城址,秦始皇陵、漢唐帝陵、宋陵、邙山陵墓群等帝王陵寢;云岡、龍門等重要石窟寺均坐落在黃河沿岸。

根據第三次全國文物普查,黃河流域9個省(區)共有不可移動文物30余萬處,占全國的39.73%。登記博物館1325處,世界文化遺產11處,世界文化和自然混合遺產1處,世界灌溉工程遺產3處,全球重要農業文化遺產3處,中國重要農業文化遺產19處,以及國家歷史文化名城16處,中國歷史文化名鎮29處,中國歷史文化名村91處,中國傳統村落678處。

《黃河文物保護利用規劃》全文正式公布,《規劃》從“加強黃河文物資源調查”“實施黃河文物系統保護”“創新黃河文物展示利用”等角度,全面挖掘黃河文物價值。

統萬城遺址(匈奴人的都城遺址)

問:國家文物局高度重視黃河文物保護利用,近期與文化和旅游部、發展改革委、自然資源部、水利部聯合印發《黃河文物保護利用規劃》。請您簡要介紹一下編制印發《規劃》的背景。

答:黃河是中華民族的母親河。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視黃河流域生態保護和高質量發展,2019年以來,習近平總書記先后主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會、中央財經委員會第六次會議和深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會并發表重要講話,指出要把黃河流域生態保護和高質量發展作為事關中華民族偉大復興的千秋大計,要保護傳承弘揚好黃河文化。

黃河流域是中華文明起源和發展的核心地區,在我國5000多年文明史中,黃河流域有3000多年是全國政治、經濟、文化中心。孕育了河湟、關中、三晉、河洛、齊魯等地域文化,分布有鄭州、西安、洛陽、開封等古都,誕生了“四大發明”和《詩經》《老子》《史記》等經典著作。黃河流域文物資源豐富,9個省(區)共有不可移動文物30余萬處,占全國的39.73%。做好黃河文物保護利用,可以有效支撐黃河文化保護傳承弘揚,推動中華優秀傳統文化創造性轉化與創新性發展;可以強化中華民族共同體意識,為中華民族偉大復興凝聚精神力量;可以深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,延續歷史文脈,堅定文化自信。編制出臺《規劃》主要基于以下考慮。

秦始皇兵馬俑

第一,推動中央重要決策部署落實落地。習近平總書記多次在黃河流域生態保護和高質量發展相關會議上發表重要講話,為保護傳承弘揚黃河文化提供了根本遵循。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出建設黃河國家文化公園,打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶。中共中央、國務院印發的《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》提出保護傳承弘揚黃河文化,對黃河文化遺產進行系統保護。國務院辦公廳印發的《“十四五”文物保護和科技創新規劃》部署黃河文物系統保護重大工程。此次五部門聯合印發的《規劃》,是貫徹落實習近平總書記重要講話精神的具體舉措,是保護傳承弘揚黃河文化的實施計劃和具體行動指南,也是對黃河文物系統保護重大工程的細化落實。

安陽殷墟遺址出土的青銅器

第二,推動提升黃河流域文物保護利用水平。黃河流域在考古、大遺址保護和國家考古遺址公園建設、古建筑、石窟寺保護利用等方面取得了積極成效。但是,黃河流域文物保護的系統性、整體性和協同性不強,文物保護與展示利用整體水平不高,讓文物活起來方法不多。通過編制實施《規劃》,系統謀劃工作思路舉措,與各部門達成廣泛共識,通過資源調查全面認定黃河文物,以考古研究厘清黃河文物價值體系,實施一批影響力重大的綜合性保護利用示范項目,推出一批高水平陳列展覽,系統展示黃河文物價值和內涵,積極推動黃河文物保護利用成果融入黃河流域生態保護和高質量發展大局,講好新時代“黃河故事”。

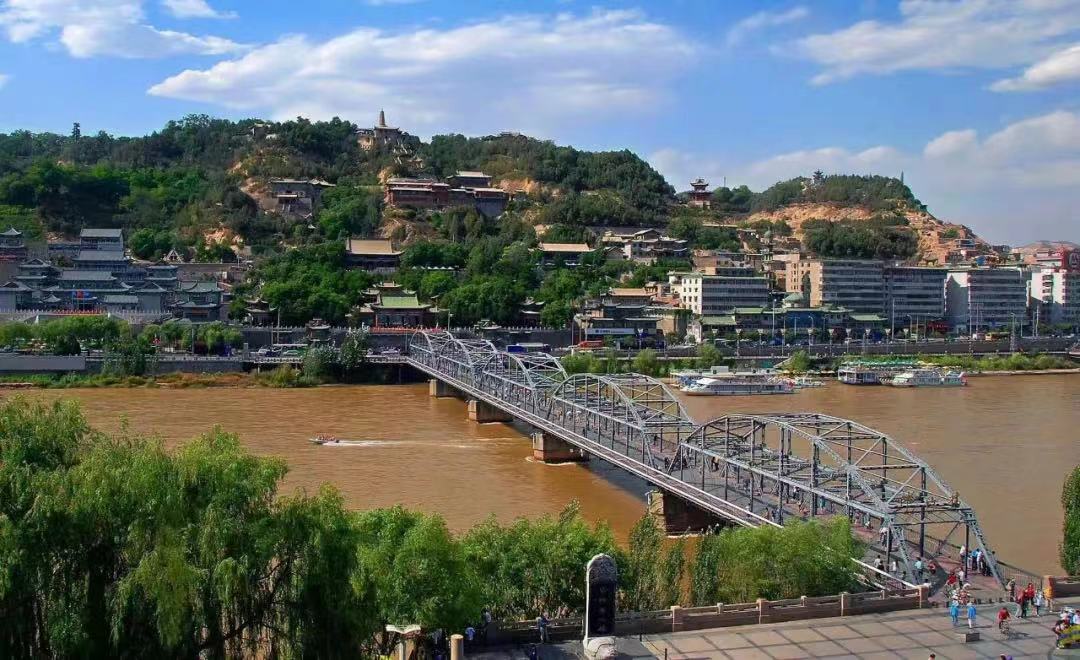

蘭州黃河鐵橋

問:《規劃》首次將黃河流域作為規劃對象,備受文物行業和社會關注,請問《規劃》主要有哪些特點?

答:《規劃》對“十四五”直至2050年黃河文物保護工作進行全面規劃部署,明確了總體目標、主要任務和保障措施,歸納起來有以下特點。

一是突出宏觀布局。《規劃》結合黃河流域生態、農業、城鎮空間布局,立足黃河流域文物資源基本情況和經濟社會發展實際,統籌謀劃考古、研究、保護、展示、管理工作,系統保護文化和自然遺產、物質和非物質文物遺產,整體推進文物保護利用和文化保護傳承弘揚。加強跨區域跨部門齊抓共管,推動文物保護利用與黃河流域生態保護修復、城鄉發展建設、人居環境改善緊密融合。

二是強調規劃銜接。《規劃》強調要加強與黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要、黃河流域各級國土空間規劃、黃河文化保護傳承弘揚規劃、黃河國家文化公園建設實施方案和“十四五”文物保護與科技創新規劃、文化和旅游發展規劃及考古、大遺址、石窟寺等專項規劃的銜接,協同發力,做好規劃落實。

三是堅持價值引領。從黃河文化的核心價值出發,以黃河文化保護傳承弘揚為核心,創新以價值為導向的利用模式、方法和路徑,系統闡釋黃河文物所蘊含的時代價值,深化文物價值轉化,提供高水平的公共文化產品和服務,促進黃河文物保護成果全民共享。

殷墟出土的青銅器

問:中國現代考古學發端于黃河流域,2022年5月,習近平總書記在中共中央政治局第三十九次集體學習時強調,中華文明源遠流長、博大精深、是中華民族獨特的精神標識。如何發揮黃河流域考古在中華文明探源的重要作用?

答:《規劃》強調實施中華文明探源工程和黃河流域“考古中國”重大項目,推進黃河文物全面研究,重點作了以下部署:

一是實施黃河流域重大考古項目。不斷深化中華文明探源工程,協同推進“考古中國”重大項目。系統闡明黃河流域社會文化演變、族群遷徙融合的基本脈絡,科學揭示黃河文明的核心價值、典型特征和突出地位,實證我國百萬年人類史、萬年文化史和5000多年文明史發展歷程。

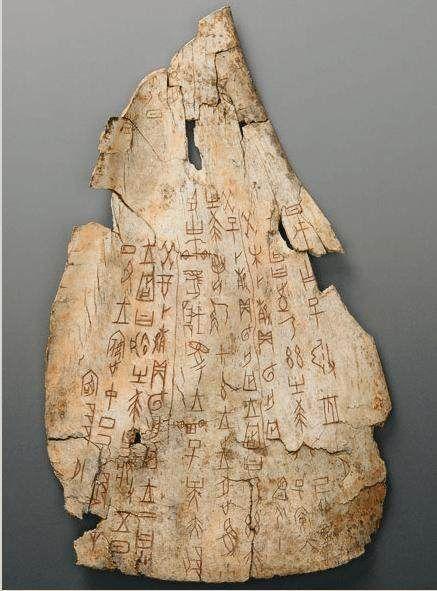

殷墟甲骨,記錄子央墜車故事:甲午,王往逐兕。小臣甾(載)車,馬硪,迫王車,子央亦墜。

二是做好研究成果發布與轉化。加大黃河流域考古研究成果發布力度,及時出版考古發掘報告,加強公眾宣傳,依托“考古中國”重大項目平臺及向社會推介重要考古發現。推動黃河流域大遺址考古和研究成果轉化,支撐大遺址保護利用和國家考古遺址公園建設,推動研究成果向價值展示傳播、科普教育等方向轉化。

河南洛陽二里頭夏都遺址博物館。

三是壯大考古科研機構。支持黃河流域建設國家重點區域考古標本庫房和出土文物整理基地、考古工作基地(站)、科技考古實驗室、考古博物館等,提升考古機構和考古裝備設施科技化、現代化水平。依托沿黃省、市級考古院所,打造國內一流水平的考古研究機構,依托陜西、山西、河南、山東等省級專業考古機構,培育建設世界一流考古機構。

秦始皇陵墓群

問:國務院辦公廳印發的《“十四五”文物保護和科技創新規劃》中,提出實施黃河文物系統保護,如何做好黃河文物系統保護?

答:《規劃》提出在加強黃河文物資源調查、推進黃河文物全面研究的基礎上,強調實施黃河文物系統保護,部署了以下工作:

一是強化黃河文物資源管理。推動沿黃各省區建立文物保護單位定期公布機制,完善文物保護單位“四有”工作,將文物保護管理納入各級國土空間規劃和監管平臺。推動地方人民政府落實“先考古、后出讓”政策措施,加快推進土地開發考古前置改革。

二是實施重大文物保護工程。全面加強黃河流域古遺址、古墓葬綜合性保護利用,加強國家考古遺址公園建設,推動大遺址保護利用片區建設。加強長城重要點段保護維修展示和長城國家文化公園建設。提升黃河流域石窟寺保護水平,加大黃河流域文物建筑保護力度,提高黃河流域革命文物保護水平,推進革命文物保護利用片區建設。加大歷史文化名城名鎮名村和傳統村落保護力度。推動文物保護與城市更新相結合,強化本體保護和風貌管控,提升城市歷史文化遺產保護管理水平,保護傳承城市文脈。

云岡石窟

三是促進文物保護科技創新。引導沿黃各省區的科研院所、高校和相關企業深化黃河文物保護利用基礎研究,推動共性關鍵性技術攻關,聚焦黃河流域土遺址、石窟寺和木結構建筑等重要文物在本體保護、現狀監測、風險識別、災害風險管理、游客管理及預防性保護技術創新等重大課題,形成科研成果并推廣應用。推進重要石窟寺壁畫、造像、摩崖石刻、刻經的數字化保護工作。推動黃河文物保護創新平臺建設,提升黃河流域國家文物局重點科研基地研究水平和服務能力。

應縣木塔

四是持續推進文物平安工程。建設文物安全監管平臺,加強文物安全防護設施建設與維護,建立重要的古墓葬、石窟寺、田野石刻、古建筑構件以及重要文博單位安全風險預警機制,實施風險等級管理。提升火災隱患排查、整治和防控能力。從嚴打擊盜掘、盜竊、非法交易文物等犯罪行為,完善打擊和防范文物犯罪聯合長效機制。推動地方政府將文物安全納入防災減災體系,試點實施文物防災減災示范工程。

問:2021年11月,中央深改委第22次會議審議通過《關于讓文物活起來 擴大中華文化國際影響力的實施意見》。如何更好地讓黃河文物活起來,彰顯黃河文物在擴大中華文化國際影響力中的作用?

答:《規劃》從創新黃河文物展示利用、推動黃河文化走出去兩個方面,對推進黃河文物活化利用、講好新時代“黃河故事”進行了部署。

在創新黃河文物展示利用方面,規劃提出,一是構建黃河文物展示體系,圍繞九大價值主題,形成重要展示節點、展示片區和展示帶,構建黃河文化專題線路,推動文化與旅游深度融合。二是創新黃河文物展示利用途徑,提升國家考古遺址公園展示水平,實施石窟寺展示陳列提質工程,創建黃河文化遺產主題的國家文物保護利用示范區。三是提升黃河博物館展陳水平。鼓勵利用文物建筑建設專題性黃河文化博物館,推出一批聚焦黃河文化核心價值和突出特征的專題展覽,充分發揮“黃河流域博物館聯盟”作用,促進以黃河文化為主題的聯展、換展、巡展等活動,促進共同發展。四是加強黃河文物新媒體傳播。依托“互聯網+”中華文明行動計劃,打造線上黃河文化體驗與呈現系統。利用電腦、智能手機等終端載體,構建不受時間、空間限制的黃河文物數字展示場景。

曲阜孔廟大成殿

在推動黃河文化走出去方面,規劃提出,一是增進文明交流互鑒。支持黃河流域與共建“一帶一路”國家深入開展多種形式的人文合作,借助“亞洲文化遺產保護行動”等國際合作平臺,推動建立常態化的黃河文化遺產合作項目。全面加強同尼羅河流域、恒河與印度河流域、兩河流域等相關國家在文物保護、考古、學術交流、博物館、人才培訓等領域合作。二是做好世界遺產申報管理。提升黃河流域現有世界文化遺產保護管理水平,推進黃河流域重要文物申報世界遺產,支持秦嶺申報世界文化和自然混合遺產,支持黃河流域的水利遺產、農業文化遺產申報世界灌溉工程遺產和全球重要農業文化遺產。

黃河

附:《黃河文物保護利用規劃》全文

前言

2019年以來,習近平總書記先后主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會、中央財經委員會第六次會議和深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會并發表重要講話,指出“黃河文化是中華文明的重要組成部分,是中華民族的根和魂,要推進黃河文化遺產的系統保護,守好老祖宗留給我們的寶貴遺產。要深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,講好‘黃河故事’,延續歷史文脈,堅定文化自信,為實現中華民族偉大復興的中國夢凝聚精神力量”。

為深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神,落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》《“十四五”文物保護和科技創新規劃》《黃河文化保護傳承弘揚規劃》,強化頂層設計,全面推進黃河文物的系統保護,大力保護傳承弘揚黃河文化,特編制本規劃。規劃范圍為黃河干支流流經的青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陜西、河南、山東9省(區)的69個市(州);規劃主要對象為各級文物保護單位及尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物。為保持文化傳承弘揚的關聯性,在謀劃實施相關重要舉措時,根據實際情況可延伸至與文物聯系緊密的歷史文化名城名鎮名村、傳統村落、水利遺產、農業文化遺產等相關領域。

規劃期至2025年,中期展望至2035年,遠期展望至本世紀中葉。

第一章 規劃背景

第一節 基本情況

黃河橫跨我國三級階梯臺地,在與巴顏喀拉山、賀蘭山、陰山、秦嶺、太行、嵩山、泰山等山脈的不斷碰撞中,塑造了我國北方地理的基本格局。黃河流域是中華文明起源和發展的核心地區,在我國5000多年文明史中,黃河流域有3000多年是全國政治、經濟、文化中心。孕育了河湟、關中、三晉、河洛、齊魯等地域文化,分布有鄭州、西安、洛陽、開封等古都,誕生了“四大發明”和《詩經》《老子》《史記》等經典著作。九曲黃河,奔騰向前,以百折不撓的磅礴氣勢塑造了中華民族自強不息的民族品格,是中華民族堅定文化自信的重要根基。

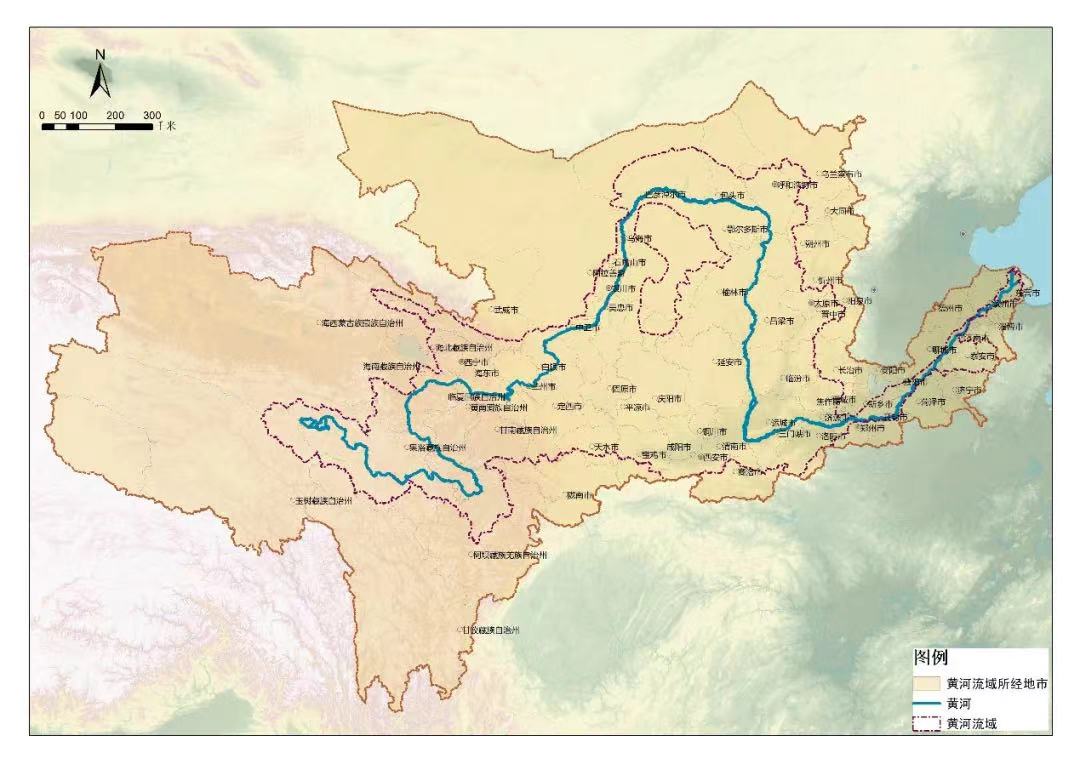

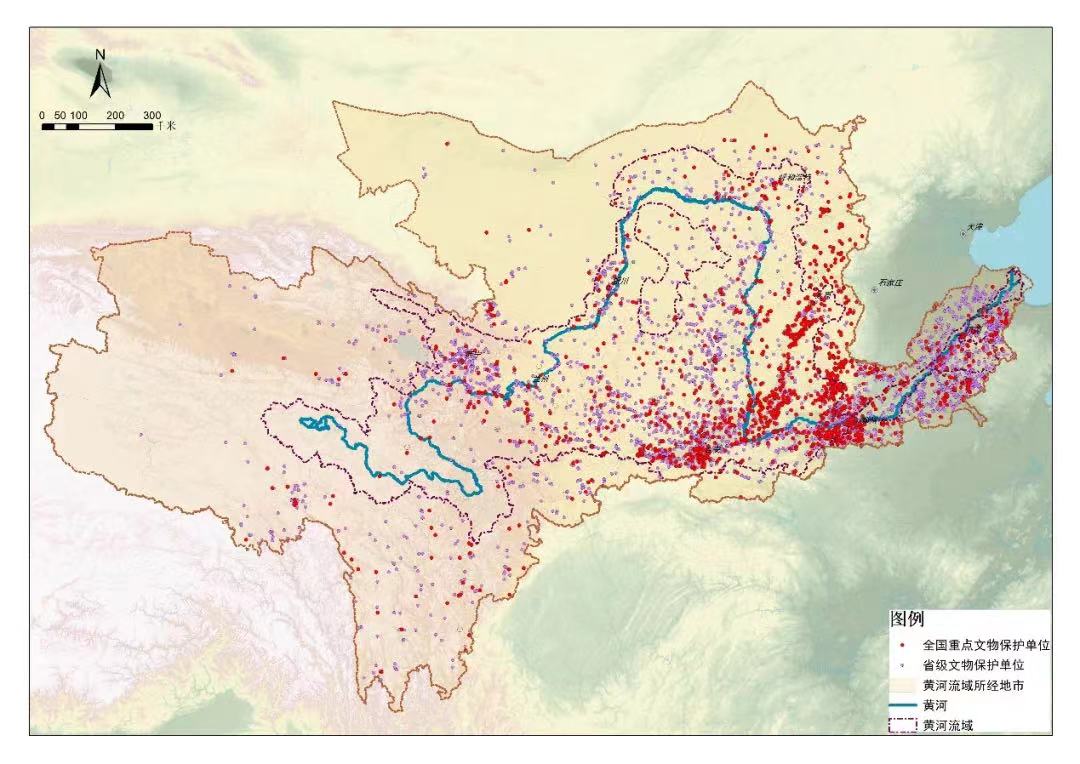

根據第三次全國文物普查,黃河流域9個省(區)共有不可移動文物30余萬處,占全國的39.73%。目前,黃河干支流所流經的69個市(州)共有不可移動文物約16.8萬處,包括全國重點文物保護單位1451處,省級文物保護單位4221處,市縣級文物保護單位26476處,登記博物館1325處,世界文化遺產11處,世界文化和自然混合遺產1處,世界灌溉工程遺產3處,全球重要農業文化遺產3處,中國重要農業文化遺產19處,以及國家歷史文化名城16處,中國歷史文化名鎮29處,中國歷史文化名村91處,中國傳統村落678處。

圖一 規劃范圍

黃河流域重要文物資源分布圖

第二節 機遇與挑戰

習近平總書記在主持召開中共中央政治局會議審議《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》時指出,要把黃河流域生態保護和高質量發展作為事關中華民族偉大復興的千秋大計。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出推進社會主義文化強國建設,建設黃河國家文化公園,打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶。中共中央、國務院印發的《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》提出保護傳承弘揚黃河文化,對黃河文化遺產進行系統保護。國務院辦公廳印發的《“十四五”文物保護和科技創新規劃》部署黃河文物系統保護重大工程。

多年來黃河流域在考古、大遺址保護和國家考古遺址公園建設、古建筑、石窟寺保護利用等方面取得了積極成效。但是,黃河流域文物保護的系統性、整體性和協同性不強,文物保護與展示利用整體水平不高,讓文物活起來方法不多,各地區之間發展不平衡,保護與開發建設的矛盾依然存在,融入當代經濟社會高質量發展和社會效益發揮等方面尚不充分,難以形成對黃河文化保護傳承弘揚的有效支撐。

第二章 總體思路

第一節 指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記關于保護傳承弘揚黃河文化的重要講話精神和關于文物考古工作的重要論述精神,緊緊圍繞黃河文化保護傳承弘揚的使命任務,統籌推進黃河文物的系統保護利用,深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,積極推動黃河文物保護利用成果融入黃河流域生態保護和高質量發展大局,講好新時代“黃河故事”,守護好中華民族的根與魂,延續歷史文脈,堅定文化自信,為實現中華民族偉大復興的中國夢凝聚精神力量。

第二節 基本原則

堅持保護優先、合理利用。秉持正確的文物保護理念,堅持把保護放在第一位,健全規劃和制度保障,堅守黃河文物保護底線和安全紅線;完善黃河文物合理利用的政策設計,創新以價值為導向的利用模式、方法和路徑,充分發揮文物的綜合效益,助力地方經濟社會高質量發展。

堅持因地制宜、分類施策。結合黃河流域生態、農業、城鎮空間布局,立足不同地區經濟社會發展實際,推動黃河上中下游的地域文化研究、保護和展示;系統研究黃河文物價值體系,全面梳理黃河文物主要特征,提高政策和措施的針對性,分類推進、分步實施。

堅持統籌謀劃,協同推進。從黃河文化的核心價值出發,統籌謀劃考古、研究、保護、展示、管理工作,系統保護文化和自然遺產、物質和非物質文化遺產,整體推進文物保護利用和文化保護傳承弘揚;建立健全統分結合、協同聯動的工作機制,加強跨區域跨部門齊抓共管,推動文物保護利用與黃河流域生態保護修復、城鄉發展建設、人居環境改善緊密融合。

堅持文化引領,全民共享。以黃河文化保護傳承弘揚為核心,系統闡釋黃河文物所蘊含的時代價值,深化文物價值轉化,提高文物展示利用水平,提供高水平的公共文化產品和服務,促進黃河文物保護成果全民共享。

第三節 發展目標

至2025年,完成黃河文物資源調查,建立黃河文物資源數據庫,發布一批重要黃河文物名錄,新核定公布5000處文物保護單位;實施黃河流域“考古中國”重大研究項目和中華文明探源工程,基本厘清黃河文物價值體系;實施一批具有帶動和示范效應、影響力重大的黃河文物綜合性保護利用示范項目;省級以上文物保護單位開放率達到30%以上;建設黃河文化驛站,推出一批高水平黃河文物陳列展覽,系統展示黃河文物價值和文化內涵;建立省部際協作協調機制;有效支撐黃河國家文化公園建設實施。

至2035年,黃河文物保護管理水平全面提升,基本實現動態化、科學化和信息化;黃河流域“考古中國”項目和中華文明探源工程取得重大進展,黃河文物價值研究取得重大成就,黃河文化主體地位全面凸顯;黃河文物無重大險情,預防性保護有序實施;文物保護科學技術攻關取得重大突破,保護項目科技含量顯著提升;黃河文物展示利用水平和對社會開放程度明顯提高,進一步融入經濟社會發展,服務群眾生活;文物保護利用跨區域協調機制更加務實高效;黃河文化遺產廊道建設成效全面顯現,全面支撐黃河文化旅游帶發展。

展望2050年,黃河文物保護利用對傳承弘揚黃河文化、促進黃河流域高質量發展的積極作用充分彰顯;黃河文化全面走出國門,走向世界,成為國際知名的文明標識,在國際合作與競爭中的文化引領作用得到充分彰顯,黃河文明的重大成就成為人類命運共同體理念的重要支撐。

第三章 加強黃河文物資源調查

第一節 全面調查認定黃河文物

在第三次全國文物普查的基礎上,以黃河沿線文物保護單位為重點,以古遺址、古墓葬、石窟寺、古建筑、近現代重要史跡及代表性建筑為主體,適當兼顧黃河故道地區,全面開展黃河文物資源專項調查,厘清黃河文物的數量、類型、分布、特征及保護利用狀況。充分關注古堤防、古水井、古灌區、古灌渠等水利和農業文化遺產,古棧道、古渡口等交通遺跡,整體認知黃河故道、歷史文化名城名鎮名村和傳統村落等區域性資源,豐富完善黃河文物體系。對調查中新發現的重要文化遺產,及時組織開展價值評估,依法認定、公布為不可移動文物。以省區為單位,匯總公布黃河文物調查成果,遴選、認定一批價值突出、內涵豐厚、體現黃河文化核心價值的黃河文化標識,適時公布國家黃河文化標識。

第二節 建立黃河文物資源數據庫

按照國土空間基礎信息平臺數據標準,廣泛運用地理信息、測繪、三維影像等科學技術手段,全方位采集黃河文物的屬性信息,建立黃河文物資源數據庫,實施動態管理,實現文物管理的科學化、精準化與動態化。推動將黃河文物資源的空間信息納入同級國土空間基礎信息平臺。推動整合文物與水利、農業、交通、文化旅游等其他行業基礎數據,建立黃河文物基礎數據跨行業共享機制。

第四章 推進黃河文物全面研究

第一節 實施黃河流域重大考古項目

重點推進“考古中國”重大研究項目。圍繞人類起源、農業起源、文明起源等核心問題,發掘和研究黃河流域舊石器時代和新舊石器過渡階段重要遺址、早期聚落遺址、古代都城都邑及帝王陵寢等重要遺址,深入開展中原地區文明化進程、海岱地區文明化進程、河套地區聚落與社會、夏文化研究等重大課題研究,系統闡明黃河流域社會文化演變、族群遷徙融合的基本脈絡,科學揭示黃河文明的核心價值、典型特征和突出地位,實證我國萬年文化史和5000多年文明史發展歷程。

持續推進中華文明探源工程。重點研究黃河流域長城沿線以石城和大型聚落為核心的區域文明演進互動,對區域文化、資源和技術的傳播交流以及地區間的差異進行整合性考察,闡明文明起源“北方模式”的內涵,探討北方地區與黃河中下游地區之間的互動關系。開展多學科研究,整合生業經濟、手工業經濟、各類自然資源、分子生物學數據,探索并建立北方和中原早期農業發展的區域模式。

第二節 做好研究成果發布與轉化

加大黃河流域考古研究成果發布力度,及時出版考古發掘報告,加強公眾宣傳,定期向社會發布重要考古發現。推動大遺址考古和研究成果轉化,不斷加深和豐富對大遺址價值和內涵的認識,有效支撐黃河流域大遺址保護利用和國家考古遺址公園建設,推動研究成果向價值展示傳播、科普教育等方向轉化。建立統一的考古數據規范,促進黃河考古資料信息跨地區跨行業共享。

第三節 壯大考古科研機構

支持黃河流域建設國家重點區域考古標本庫房和出土文物整理基地、考古工作基地(站)、科技考古實驗室、考古博物館等,提升考古機構和考古裝備設施科技化、現代化水平。支持陜西考古博物館、河南省文物考古研究院(新院)建設。依托沿黃省、市級考古院所,打造國內一流水平的考古研究機構,依托陜西、山西、河南、山東等省級專業考古機構,培育建設世界一流考古機構。

第四節 全面挖掘黃河文物價值

依托黃河文物、歷史文化名城名鎮名村和傳統村落等,深入開展河湟文化、關中文化、三晉文化、河洛文化、齊魯文化等黃河流域地域文化研究,深化歷史地理和人地關系研究、中華文明發展主線研究,全面挖掘黃河文物的歷史價值與時代價值,構建黃河文物核心價值體系。

加強黃河文物多學科、跨領域的綜合研究。依托國家研究機構和高等院校,培育黃河文物研究智庫和高水平綜合性研究團隊,推出多學科、跨領域的協同創新研究平臺。充分發揮地方高校及科研院所在黃河流域地域文化研究中的作用。強化環境考古、聚落考古等研究。推動黃河流域水利遺產、農業文化遺產、交通遺跡、手工業遺存、軍事遺址專題研究,不斷拓寬、加深對黃河文物豐富內涵的認識。

第五章 實施黃河文物系統保護

第一節 強化黃河文物資源管理

推動沿黃各省區建立文物保護單位定期公布機制,遴選具有重要價值的黃河文物核定公布為省級和市、縣級文物保護單位,遴選一批具有重大價值的黃河文物報請國務院核定公布為全國重點文物保護單位。完善文物保護單位“四有”工作,對尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物作出標志說明,建立記錄檔案,明確管理責任人。在市、縣、鄉鎮國土空間總體規劃中統籌劃定各級文物保護單位保護范圍和建設控制地帶、地下文物埋藏區等歷史文化保護線,制定管理規定和空間形態管控指標、要求,納入各級國土空間規劃和監管平臺,作為實施用途管制和規劃許可的重要依據。推動地方人民政府落實“先考古、后出讓”政策措施,加快推進土地開發考古前置改革。編制重要文物保護單位保護規劃。優先支持黃河流域重要地區劃定公布歷史文化保護重點功能區。推動沿黃各省區制定符合省情的黃河文物保護法規,出臺各類專項保護管理規范性文件。

第二節 實施重大文物保護工程

全面加強黃河流域古遺址、古墓葬綜合性保護利用。重點推進石峁、陶寺、雙槐樹、仰韶村、大汶口、二里頭、殷墟等重要遺址,漢長安城、漢魏洛陽城、隋唐洛陽城、北宋東京城、統萬城等城址,秦始皇陵、漢唐帝陵、宋陵、邙山陵墓群等帝王陵寢的整體性保護。重點支持殷墟、漢長安城、陶寺、仰韶村、大汶口等遺址博物館建設,積極支持仰韶村、陶寺、石峁、二里頭等創建國家考古遺址公園。推動西安、洛陽、鄭州、曲阜大遺址保護利用片區建設。加強黃河流域國家級長城重要點段保護維修展示和長城國家文化公園建設。重點關注銅、鐵、鹽等資源的開采與利用,研究鹽業、陶瓷業等資源控制與生產流通。

提升黃河流域石窟寺保護水平,開展云岡、龍門等重要石窟寺保護示范工程和陜北、隴東南等中小石窟寺搶救性保護,推動石窟寺預防性保護常態化。完善世界遺產地石窟寺監測、重要石窟寺穩定性專項監測、中小石窟寺安全巡查,加強石窟寺風險預警,推動黃河流域石窟寺率先實現安全守護員和重點石窟寺安防設施全覆蓋。發揮中國文化遺產研究院、敦煌研究院、云岡研究院、龍門石窟研究院和山東石刻藝術博物館等專業機構的技術幫帶和示范引領作用。

加大黃河流域文物建筑保護力度,加強泰山、曲阜孔府、登封“天地之中”以及山西重點早期古建筑等代表性古建筑保護修繕,保護傳承傳統營造技藝。加強嘉應觀、濟瀆廟等治水文物,鄭國渠、寧夏內蒙古引黃古灌區等水利和農業文化遺產,秦直道、黃河古棧道、虞坂古鹽道、黃河古渡口等交通遺跡的保護。

提高黃河流域革命文物保護水平,推進陜甘(寧)、晉察冀、冀魯豫等黃河沿線革命文物保護利用片區建設,組織實施陜甘寧革命老區、紅軍長征路線等地區革命文物保護展示工程,大力弘揚延安精神、焦裕祿精神、沂蒙精神、長征精神,支持建設陜西延安革命文物國家文物保護利用示范區。

加大歷史文化名城名鎮名村和傳統村落保護力度。推動大遺址、古建筑(群)保護與歷史文化名城名鎮名村、歷史文化街區、傳統村落保護相結合,整體保護文物及其景觀環境。支持西安、洛陽、開封、大同、濟南等城市保護和完善歷史風貌特色。推動文物保護與城市更新相結合,強化本體保護和風貌管控,提升城市歷史文化遺產保護管理水平,保護傳承城市文脈。

第三節 促進文物保護科技創新

引導沿黃各省區的科研院所、高校和相關企業深化黃河文物保護利用基礎研究,推動共性關鍵性技術攻關,建設相關領域跨學科科研平臺,聚焦黃河流域土遺址、石窟寺和木結構建筑等重要文物在本體保護、現狀監測、風險識別、災害風險管理、游客管理及預防性保護技術創新等重大課題,形成科研成果并推廣應用。推進重要石窟寺壁畫、造像、摩崖石刻、刻經的數字化保護工作。推進水利遺產保護、修復、展示利用技術創新研究和應用示范工作。推動黃河文物保護創新平臺建設,支持黃河流域石窟寺、木結構、科技考古國家重點實驗室,技術創新中心、材料基地、裝備基地等國家級科研中心建設。提升黃河流域國家文物局重點科研基地研究水平和服務能力,完善研究方向布局。

第四節 持續推進文物平安工程

建設文物安全監管平臺,加強文物安全防護設施建設與維護,建立重要的古墓葬、石窟寺、田野石刻、古建筑構件以及重要文博單位安全風險預警機制,實施風險等級管理。提升火災隱患排查、整治和防控能力。從嚴打擊盜掘、盜竊、非法交易文物等犯罪行為,完善打擊和防范文物犯罪聯合長效機制。推動地方政府將文物安全納入防災減災體系,在地質災害、洪澇災害等重點防范地區,試點實施文物防災減災示范工程。

第六章 創新黃河文物展示利用

第一節 構建黃河文物展示體系

構建黃河文物展示體系。以黃河文物為主要載體,協同黃河水利遺產、農業文化遺產、交通遺跡、歷史文化名城名鎮名村和傳統村落等,以“人類發源”“文明歷程”“生產生活”“水利遺產”“水陸交通”“藝術薈萃”“民族融合”“人文景觀”“革命傳統”九大價值主題為主線,形成黃河文化重要展示節點。依托文脈地緣相近、文化遺產資源密集的區域,形成河湟谷地、隴中、隴東南、河套、長城內外、汾河谷地、關中、豫晉陜黃河金三角、鄭汴洛、齊魯為主的黃河文物展示片區,構建以黃河干流與湟水、洮河、涇渭河、汾河、伊洛河、汶泗河及其相關區域為主要空間的黃河文物展示帶。

構建黃河文化專題線路。依托黃河流域現有交通設施以及黃河旅游公路,串聯展示節點與展示片區,將文物納入黃河旅游公共服務體系。依托一些大跨度、主題鮮明、資源豐富的文化線路完善游覽展示道路體系。提升重點段落的展示設計,凸顯文化主題,將黃河流域各分散的地理資源空間整合為具有文化符號意義的線性公共文化空間,推動文化與旅游深度融合。

第二節 創新黃河文物展示利用途徑?

重點提升漢長安城、曲阜魯國故城、殷墟、隋唐洛陽城等國家考古遺址公園展示水平,創新大遺址展示形式,提升考古遺址博物館展覽水平,鼓勵具備條件的展示場所開展數字導覽服務和遺址現場數字化展示。

黃河文物展示體系

實施石窟寺展示陳列提質工程,打造精品陳列展覽,完善開放石窟寺的展示標識解說系統、游客服務設施。鼓勵黃河流域有條件的石窟寺建設遺址博物館,依托重點石窟寺創建國家遺產線路和國家遺址公園。

統籌黃河沿線古村古鎮、名人故居、會館商號、革命文物、工業遺產等各類展示空間,豐富展陳內容,配套建設服務中心、解說與引導設施等。在黃河沿線的重要水利和農業文化遺產、交通遺跡等處設置展示標識,通過現場展示、互動體驗等多種方式闡釋黃河文化內涵。

在黃河沿線重要城市建設一批展示黃河文化的黃河驛站;推動開展黃河文化研學旅行,依托重要黃河文化標識,打造一批黃河文化遺產傳承教育實踐基地。支持成立黃河文物保護利用城市聯盟。推動以黃河文化為主題,創新區域文物資源保護展示利用模式,創建黃河文化遺產主題的國家文物保護利用示范區。

第三節 提升黃河博物館展陳水平

充分發揮黃河國家博物館的龍頭作用,沿黃各省級博物館的關鍵節點作用,鼓勵利用文物建筑建設專題性黃河文化博物館。系統提升各省市級博物館在黃河相關可移動文物收藏、研究、展示以及黃河文化傳播、教育等方面的作用,突出不同地域的黃河文化特色。鼓勵各省市依托現有場館改造,建設一批黃河文化相關的專題展廳,全方位、多視角詮釋黃河文化的內涵、精神實質和時代價值。提升展陳質量,推出一批聚焦黃河文化核心價值和突出特征的專題展覽,綜合展示黃河文明深刻的思想體系、豐富的科學文化藝術成果、獨特的制度創造。

加大黃河流域革命老區、少數民族地區、邊疆地區博物館建設支持力度。充分發揮“黃河流域博物館聯盟”作用,促進以黃河文化為主題的聯展、換展、巡展等活動,加強博物館專業人員培訓、學術研究、社教推廣、文創開發等交流合作,促進共同發展,推動黃河文化的保護、傳承與弘揚。

第四節 加強黃河文物新媒體傳播

依托“互聯網+”中華文明行動計劃,推出“云賞黃河”文物數字展示平臺,整合黃河文物資源數據,形成具有較強可視性、較高知識性的黃河文物數字展示平臺,開展交互式、沉浸式、智慧化的云展覽文化體驗及應用研發,打造線上黃河文化體驗與呈現系統。

與互聯網平臺合作,共同推出黃河文物數字地圖、短視頻文物講堂、融媒體中心等服務,利用電腦、智能手機等終端載體,構建不受時間、空間限制的黃河文物數字展示場景。

建設黃河文物全媒體傳播國家級中心平臺,搭建基于移動互聯網、微信、微博、短視頻、視頻直播、H5等多種媒體形式的黃河文物主題傳媒平臺,形成融文物新聞宣傳與文物知識價值傳播于一體,面向國內國際的全媒體傳播矩陣;建設黃河文物全媒體傳播素材庫,推出系列精品力作,講好中國故事,傳播中華文明。

第七章 推動黃河文化走出去

第一節 增進文明交流互鑒

支持黃河流域與共建“一帶一路”國家深入開展多種形式的人文合作,從資金、人員、技術設備等多方面協助相關國家開展文化遺產保存和修復工作。借助“亞洲文化遺產保護行動”等國際合作平臺,吸引國內外各類機構參與支持,推動建立常態化的黃河文化遺產合作項目。加強同尼羅河流域、恒河與印度河流域、兩河流域等相關國家的文物交流合作,全面加強與相關國家在文物保護、考古、學術交流、博物館、人才培訓等領域合作。充分發揮世界古都論壇等現有平臺作用,提升黃河文化國際影響力。積極做好配合重大外交活動的黃河文化相關文物出境和入境展覽。圍繞黃河文明突出特征,聯合國際團隊,開展農業起源、文明起源比較研究課題,打造文物保護利用國際智庫。

第二節 做好世界遺產申報管理

支持黃河流域現有世界文化遺產提升保護管理水平,完善監測與巡查監管銜接制度,建設世界遺產地監測預警平臺,提升已有監測預警平臺保護管理水平。推進黃河流域重要文物申報世界遺產,重點推動西夏陵申報世界文化遺產,支持石峁遺址、西漢帝陵、唐代帝陵、陰山石刻等世界遺產預備項目有序申報世界文化遺產,積極培育二里頭、關圣文化建筑群等項目納入中國申報世界遺產預備名單。基于黃河文化價值的多元內涵,支持開展相關軍事遺產、線性遺產、文化景觀進入中國申報世界遺產預備名單預研究,支持秦嶺申報世界文化和自然混合遺產,支持黃河流域的水利遺產、農業文化遺產申報世界灌溉工程遺產和全球重要農業文化遺產。

第八章 組織實施保障

創新體制機制。堅持中央統籌、省負總責、市縣落實的工作機制,國家文物局進行引導與協調,各省市文物部門制定配套措施實施方案,市縣層面按照部署落實到位。依托黃河國家文化公園建設,建立文物與宣傳、發展改革、自然資源、水利、文化和旅游以及工業和信息化、財政、交通運輸、農業農村等部門的會商機制。

完善資金投入。完善國家引導、地方支持、社會參與的多元經費投入渠道。完善國家文物保護專項資金投入機制,加大對黃河流域重要文物密集區資金投入力度。地方財政綜合運用相關渠道,積極完善政策支持。引導社會資金發揮作用,激發市場主體活力,完善多元投入機制。

強化人才隊伍。加強黃河沿線基層文物保護管理機構能力建設,推動增加黃河沿線基層文物保護管理機構數量,加大人才培養引進力度,設立黃河流域文物保護職業教育與培訓基地,向基層文物保護管理機構輸送專業人才,建立常態化培訓機制,提升基層從業人員能力。鼓勵社會力量參與黃河文物保護利用,培育志愿者團隊。

做好規劃落實。加強與黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要、黃河流域各級國土空間規劃、黃河文化保護傳承弘揚規劃、黃河國家文化公園建設實施方案和“十四五”文物保護與科技創新規劃、文化和旅游發展規劃及考古、大遺址、石窟寺等專項規劃的協同發力。各省市、相關部門切實落實本實施規劃的目標、任務、要求和措施,研究制定時間表、路線圖,強化工作責任與監督檢查。國家文物局定期對規劃實施開展專項評估。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司