- +1

韓立平︱林散之“聲東擊西”還是“英雄欺人”

“天下武功,唯快不破”,此語(yǔ)近來(lái)被調(diào)侃成“唯富不破”,因李連杰、甄子丹、吳京、鄒市明、托尼·賈等功夫明星,皆敗給了馬云,在微電影《功守道》之中。馬云先后隨八位師傅習(xí)拳,問(wèn)及此生之愿,他希望歷史給予的評(píng)價(jià),首先是太極拳大師,其次才是創(chuàng)辦過(guò)阿里巴巴的首富。

馬云之于太極,頗使我聯(lián)想起林散之之于詩(shī)歌。

林散之(1898—1989)以草書(shū)名世,卻以詩(shī)人自居,嘗言:“我詩(shī)第一,畫(huà)第二,書(shū)第三。”現(xiàn)代藝林中自許文學(xué)成就的,還有齊白石,嘗云:“我詩(shī)第一,印第二,字第三,畫(huà)第四”,白蕉也說(shuō)自己“詩(shī)第一,書(shū)第二,畫(huà)第三”,篆刻大家易孺自詡“詞第一、印次之,音韻又次之”,書(shū)畫(huà)總奪不了詩(shī)詞的第一交椅。不過(guò),林散之不只說(shuō)說(shuō)而已,是動(dòng)了真格。晚年發(fā)愿,卒后葬于馬鞍山采石磯李白墓旁,復(fù)自書(shū)墓碑“詩(shī)人林散之”。林散之終得償所愿,卒后與妻合葬于采石鎮(zhèn)小九華山,但他的詩(shī)幾乎為世人所遺忘。自2004年文物出版社《江上詩(shī)存》增訂本問(wèn)世后,至今未有林散之詩(shī)集或詩(shī)選刊印。被遺忘的不僅是林散之,當(dāng)代舊體詩(shī)作者極少能廣為人知,除非作品被選入語(yǔ)文課本。上世紀(jì)九十年代,安徽政協(xié)有人撰寫(xiě)論文批評(píng)林散之詩(shī),認(rèn)為其乃打油之作,不堪卒讀。該論文遞交全國(guó)第四屆書(shū)學(xué)討論會(huì),據(jù)說(shuō)因評(píng)委極力反對(duì)而最終落選。

林散之詩(shī)是不是打油詩(shī)呢?不妨聽(tīng)聽(tīng)另一位打油詩(shī)高手啟功的評(píng)價(jià)。啟功1975年給林散之詩(shī)集作序云:

散之老人長(zhǎng)功十四載,忘年相契,獎(jiǎng)譽(yù)極深。……近世文人之作,趨向大約數(shù)端:學(xué)邃功深者,時(shí)呈僻澀;才清力弱者,但飾風(fēng)華;而畫(huà)家吟詠,又多蒙盆景之誚。竊謂詩(shī)與畫(huà)本同功,凡有意求工者,最易落作家習(xí)氣。伏讀老人之詩(shī),胸羅子史,眼寓山川,是曾讀萬(wàn)卷書(shū)而行萬(wàn)里路者。發(fā)于筆下,浩浩然,隨意所之,無(wú)雕章琢句之心,有得心應(yīng)手之樂(lè)。稿中自注最?lèi)?ài)宋人之詩(shī),如勉求近似者,惟楊誠(chéng)齋或堪比附。然老人之詩(shī),于國(guó)之?dāng)常裰\,當(dāng)誅者誅,當(dāng)伐者伐,正氣英光,貫穿于篇什之中,則又誠(chéng)齋之所不具,抑且有所不能者也。(《林散之詩(shī)集——江上詩(shī)存》增訂本,文物出版社2004年,第1頁(yè))

啟功對(duì)聯(lián)

啟功序不免替林散之美言,無(wú)辜的楊萬(wàn)里遭到貶低。誠(chéng)齋詩(shī)雖以風(fēng)趣幽默著稱(chēng),但也不乏家國(guó)之痛的深沉之作,如接伴金使時(shí)所作絕句,給抗金名將張浚、虞允文所作挽詞等,皆不容抹殺,只因那位與他齊名的放翁整日價(jià)把恢復(fù)河山掛在嘴邊,遂襯出誠(chéng)齋老人仿佛冷漠于時(shí)事。就詩(shī)風(fēng)而言,啟功以楊誠(chéng)齋比附林散之并不準(zhǔn)確。林散之晚年雖有打油之作,但并不企慕誠(chéng)齋“生擒活捉”似的活法;早年詩(shī)風(fēng)深穩(wěn)哀怨,又迥異誠(chéng)齋風(fēng)味。不過(guò),啟功對(duì)林散之“我第一是詩(shī)人”的表達(dá),倒深有同情之了解,劉炳森曾就此問(wèn)題討教過(guò)啟功,啟功解釋道:

古代書(shū)畫(huà)大家喜歡將自己的專(zhuān)長(zhǎng)排序,譬如徐渭自稱(chēng)“吾書(shū)第一,詩(shī)次之,畫(huà)又次之”等。這,可能有兩種心思。其一是聲東擊西,明明徐渭畫(huà)第一,偏說(shuō)“畫(huà)又次之”,這樣等于自詡詩(shī)書(shū)畫(huà)皆擅;其二是避暑趨涼,把熱鬧的撂一邊,專(zhuān)揀那涼快的說(shuō)。書(shū)畫(huà)債多壓人,沈尹默先生、散之老、費(fèi)新我先生生前都有“銅錢(qián)債易償,書(shū)畫(huà)債難逃”之嘆。如今去也,阿彌佗佛,只求安寧,稱(chēng)作詩(shī)人,請(qǐng)勿打擾,自然消停不少。從散之老為人處世看,他逝后希望大家稱(chēng)“詩(shī)人林散之”,多半是屬于第二種。(《啟功雋語(yǔ)》,文物出版社2009年,121頁(yè))

以“避暑趨涼”解釋林散之自許詩(shī)人,見(jiàn)出啟功的溫柔敦厚。以“聲東擊西”諷刺徐渭,與前文委屈楊萬(wàn)里一樣,對(duì)方皆已作古,說(shuō)兩句壞話也無(wú)所謂。如果回到晚明,徐渭也自有他的“啟功”——袁宏道。袁宏道為了贊美徐渭,委屈了文徵明與王寵:

文長(zhǎng)喜作書(shū),筆意奔放如其詩(shī),蒼勁中姿媚躍出。余不能書(shū),而謬謂文長(zhǎng)書(shū)決當(dāng)在王雅宜、文徵仲之上。不論書(shū)法而論書(shū)神:先生者,誠(chéng)八法之散圣,字林之俠客也。間以其馀,旁溢為花草竹石,皆超逸有致。……梅客生嘗寄予書(shū)曰:“文長(zhǎng)吾老友,病奇于人,人奇于詩(shī),詩(shī)奇于字,字奇于文,文奇于畫(huà)。”予謂文長(zhǎng)無(wú)之而不奇者也,無(wú)之而不奇,斯無(wú)之而不奇也哉,悲夫!(《徐渭集·附錄》,中華書(shū)局1983年,1344頁(yè))

中國(guó)傳統(tǒng)文藝向有詩(shī)仙、詩(shī)圣、書(shū)圣、畫(huà)圣等美稱(chēng),但“書(shū)神”這樣的贊譽(yù)似不多見(jiàn)。徐渭書(shū)法著實(shí)可愛(ài),無(wú)論點(diǎn)畫(huà)、章法、氣勢(shì)皆極動(dòng)人,但尚未臻“絢爛之極歸于平淡”及“既能險(xiǎn)絕,復(fù)歸平正”之高境,且筆法粗疏隨意,有“沒(méi)遮攔”“拼命三郎”乃至“黑旋風(fēng)”之感。而文徵明功力之深湛,冠冕有明一代,寄奇險(xiǎn)于法度之中,寓蒼勁于端嚴(yán)之外,古今書(shū)家如衡山者鳳毛麟角,以文徵明視徐渭,后者簡(jiǎn)直邪魔外道。故中郎以徐在文上,筆者不免要效仿一下王覺(jué)斯:“吾不服,不服!”

袁宏道此序約一千五百字,然檢今人錢(qián)伯城《袁中郎集箋校》卷十九《徐文長(zhǎng)傳》(上海古籍出版社2008年,715頁(yè)),僅一千馀字。傳中委屈王寵、文徵明之句以及“書(shū)神”之論皆已刪除,改成了“歐陽(yáng)公所謂‘妖韶女老,自有馀態(tài)’者也”。錢(qián)伯城先生整理袁宏道集,以明崇禎二年武林佩蘭居刊陸之選編《新刻鐘伯敬增定袁中郎全集》四十卷為底本,參校其他七種版本,校記中并未提及文字刪改,則諸種中郎別集文字基本一致。以此覘知,《徐渭集》附錄的這篇傳可能是袁宏道的原作,后來(lái)袁宏道編訂自己文集時(shí)作了改動(dòng)。袁宏道在《答陶石簣》一信中也表示過(guò)后悔之意:“《徐文長(zhǎng)傳》雖不甚核,然大足為文長(zhǎng)吐氣。”“書(shū)神”之贊,實(shí)在是夸徐渭夸到云里霧里了。夸人雖是美德,但切記“不為已甚”,否則后悔藥難買(mǎi),袁宏道終究不能“毀尸滅跡”。

袁宏道《草書(shū)詩(shī)扇頁(yè)》,金箋紙本草書(shū),16×50cm, 天津博物館藏。

除“聲東擊西”“避暑趨涼”之外,前人還有“英雄欺人”之說(shuō)。明代張弼擅草書(shū),文學(xué)上無(wú)甚成就,自評(píng)曰:“書(shū)不如詩(shī),詩(shī)不如文。”茶陵詩(shī)派領(lǐng)袖李東陽(yáng)聽(tīng)聞此語(yǔ)后,不屑地說(shuō)了句:“英雄欺人每如此,不足信也。”(丁福保《歷代詩(shī)話續(xù)編》,中華書(shū)局2006年,1388頁(yè))然則欺人動(dòng)機(jī)何在?這關(guān)乎古人對(duì)精神文化活動(dòng)的高下等級(jí)之見(jiàn)。“行有余力,則以學(xué)文”,道德文章總是第一位的,詩(shī)詞歌賦居其次,最下是琴棋書(shū)畫(huà)。蘇軾對(duì)表哥文與可的評(píng)價(jià)即為明顯佐證:“與可之文,其德之糟粕;與可之詩(shī),其文之毫末;詩(shī)不能盡,溢而為書(shū),變而為畫(huà),皆詩(shī)之馀。”(《文與可畫(huà)墨竹屏風(fēng)贊》)清初書(shū)法家傅山也是個(gè)多面手,當(dāng)時(shí)百姓心目中,傅山的“技能樹(shù)”是這樣的:“至今婦人孺子咸知姓名,皆謂文不如詩(shī),詩(shī)不如字,字不如畫(huà),畫(huà)不如醫(yī),醫(yī)不如人。”(《清詩(shī)紀(jì)事初編》卷二)這個(gè)排列“文”前少了“德”,“醫(yī)”后多了“人”,一缺一補(bǔ)恰好抵消,因?yàn)榈赖轮呦伦罱K還是表現(xiàn)在“與人周旋”。

徐渭敢稱(chēng)自己書(shū)法第一,是頗有點(diǎn)勇氣的,也折射出晚明時(shí)期文人思想解放,對(duì)傳統(tǒng)文藝、文體觀念的超越。如張岱以通俗小說(shuō)《水滸》《三國(guó)》來(lái)注解《論語(yǔ)》,金圣嘆把《水滸》《西廂》與《史記》《杜詩(shī)》相提并論,都與徐渭對(duì)書(shū)法的自信自許桴鼓相應(yīng)。反觀宋代文人,蘇軾明明深造于書(shū)法技法,卻常常表露出“無(wú)法”“不學(xué)”的超然。宰相晏殊也當(dāng)然會(huì)矢口否認(rèn)歐陽(yáng)修對(duì)他“小詞第一”的評(píng)價(jià)。說(shuō)到宋詩(shī)數(shù)量之最,自非陸放翁莫屬,至今尚存九千馀首,但晏殊也不差,當(dāng)日寫(xiě)詩(shī)極勤,據(jù)宋祁《筆記》記載,“末年見(jiàn)編集者乃過(guò)萬(wàn)篇,唐人以來(lái)所未有”。

以打油將林散之詩(shī)一筆抹殺,是不負(fù)責(zé)任的。林散之非性格豪放者,作詩(shī)偏苦吟鍛煉一路,企慕唐音宋調(diào)相濟(jì)之境。其《偶得》自述云:“半世多辛苦,寥寥幾首詩(shī)。為求一字穩(wěn),不厭五更鐘。豪氣驅(qū)山谷,閑情挾牧之。春花與秋月,兩不失宗師。”(卷十二)又《念奴嬌》云:“平生自許,不作驚人語(yǔ),獨(dú)趣平易。倉(cāng)皇里,春風(fēng)秋雨,侵尋而今老矣。”林散之最成功的是那些深穩(wěn)沉著之作,感時(shí)傷事,憂愁風(fēng)雨,不刻意作驚人語(yǔ),意味自醇厚。如早歲1930年代所作《長(zhǎng)安旅夜》《歸來(lái)》:

蕭條短鬢感飄萍,客夢(mèng)倉(cāng)皇睡易醒。熱念不彈思魚(yú)鋏,閑情好寫(xiě)換鵝經(jīng)。風(fēng)塵寂寂遲鄉(xiāng)信,春月依依照別亭。遙想故園小叢樹(shù),此時(shí)應(yīng)自暖青青。(卷六)

蓬松短鬢晚涼侵,塵海歸來(lái)別恨深。黃葉秋風(fēng)千里思,青燈夜雨十年心。淹遲漸老江郎筆,疏闊難謀季子金。寫(xiě)得芭蕉時(shí)已倦,坐看山月下庭陰。(卷六)

民國(guó)二十三年(1934年),林散之遵黃賓虹教誨,“挾一冊(cè)一筆,半肩行李”跋涉一萬(wàn)八千里,作“外師造化”之游,得寫(xiě)生稿八百馀幅,詩(shī)二百馀首。然而江山之助,并未使林散之的詩(shī)增添雄奇之美,依然以沉穩(wěn)平淡為主,如《青城雜詩(shī)十三首》其八:

倦臥青城陰,秘食青城色。云去滿山青,云去滿山黑。我生耽沉寂,迢迢辭鄉(xiāng)國(guó)。芒鞋任疏狂,自喜人不識(shí)。剪我篋中紙,磨我囊中墨。信手兩三行,野興頗自得。(卷七)

《江上詩(shī)存》(卷七)

此詩(shī)三四寫(xiě)景,學(xué)杜甫“魂來(lái)?xiàng)髁智啵攴店P(guān)塞黑”(《夢(mèng)李白二首》),但顯得呆板。七八兩句化蘇軾語(yǔ),尚自然熨帖。上句用“竹杖芒鞋輕勝馬”,下句用《答李端叔書(shū)》“得罪以來(lái),深自閉塞,扁舟草履,放浪山水間,與樵漁雜處,往往為醉人所推罵,輒自喜,漸不為人識(shí)。平生親友無(wú)一字見(jiàn)及,有書(shū)與之,亦不答,自幸庶幾免矣”。這封書(shū)信為后世印人所喜,因“不為人識(shí)”特別符合閑章的酸味。清人徐真木刻有白文印“漸不為人所識(shí)”(《清初印風(fēng)》,重慶出版社2011年,58頁(yè)),林皋刻有白文印“放浪山水間與漁樵雜處”(《清初印風(fēng)》,39頁(yè))。

1937年,國(guó)民黨政府遷都重慶。次年,林散之作《政府遷蜀,戰(zhàn)時(shí)銷(xiāo)沉,再次前韻柬子退》:

凄迷春草血痕斑,鄉(xiāng)里逃亡尚未還。四野于今多白骨,中原何處是青山?(自注:戰(zhàn)禍彌漫為亙古未有)猿聲已斷巴渝里,雉檄空傳云夢(mèng)間(自注:武漢已失,又大戰(zhàn)岳州矣)大知如君應(yīng)痛此,閉門(mén)安得永閑閑。(自注:莊子大知閑閑。)(41頁(yè))

邵子退(1902—1984),號(hào)瓜田、老炊等,與林散之、許樸庵結(jié)為金蘭之交,并稱(chēng)“烏江松竹梅”。此詩(shī)飽含家國(guó)之痛,古典今典融為一體,中二聯(lián)皆以虛字斡旋,一氣流轉(zhuǎn)。但憑此首,林散之自可預(yù)當(dāng)代詩(shī)人之列。

1949年后,林散之打油詩(shī)日漸增多,但做打油詩(shī)已自民國(guó)始。1941年至1942年期間,林散之寫(xiě)了一組最早的打油詩(shī),題為《今詩(shī)十九首》,乃刻意與漢末名作《古詩(shī)十九首》相對(duì)。這一組詩(shī)歌用口語(yǔ)寫(xiě)時(shí)事,批判、諷刺國(guó)民政府,如:

千年奇事一朝看,買(mǎi)賣(mài)官場(chǎng)上下貪。中國(guó)不亡真萬(wàn)幸,問(wèn)他那個(gè)有心肝?

一聲大炮又轟轟,神在西來(lái)鬼在東。掄起大刀齊殺去,可憐個(gè)個(gè)倒栽蔥。

八年抗戰(zhàn)事都完,偉績(jī)豐功墨未干。詩(shī)寫(xiě)打油十九首,傷心不忍給人看。(卷十三)

林散之對(duì)自己的嘗新頗為得意,將它抄寫(xiě)寄贈(zèng)友朋,《抄詩(shī)寄遁庵》說(shuō):“莫謂壯夫不為耳,寒燈辛苦半年成。”

1956年,林散之開(kāi)始出任江浦縣副縣長(zhǎng)。他嘗試用舊體詩(shī)表現(xiàn)新生活,《謝、袁、王三子街頭拾糞,急于農(nóng)事也。途中相遇,贈(zèng)之以詩(shī)二首》:

賢勞殊自舊,塵垢本區(qū)區(qū)。福豈木居士(自注:韓愈詩(shī):“偶然題作木居士,便有無(wú)窮求福人”),功成糞大夫(自注:周有糞官)。策肥今日士,除穢百年圖。卻笑林君復(fù),平生此著無(wú)。(自注《夢(mèng)溪筆談》:“林逋嘗言吾于世間事唯不能擔(dān)糞著棋耳。”)(卷二十二)

從古代典籍中挖出有關(guān)“拾糞”典故,著實(shí)花了不少精力。此首非打油,乃是嚴(yán)肅創(chuàng)作。到了七、八十年代,打油便一發(fā)而不可收拾了。如《看山》《電視陶三姐三打賣(mài)油郎》:

八十看山眼更花,朦朧似隔一層紗。蓮花蓮蕊依稀認(rèn),又被閑云陣陣遮。(補(bǔ)遺卷二)

看完新劇第三場(chǎng),三姐三打黑油郎。有情終自成佳屬,打出瓜田入洞房。(編之馀卷三)

前一首還有點(diǎn)誠(chéng)齋風(fēng)味,后一首是劣詩(shī)。又如《為學(xué)》《作書(shū)贈(zèng)廣東黎院長(zhǎng)》《小王》:

今年九十一,為學(xué)求日益。字字書(shū)精神,慣用長(zhǎng)毫筆。(補(bǔ)遺卷四)

草草數(shù)行書(shū),模糊不知丑。問(wèn)是誰(shuí)人寫(xiě),江南林某某。(補(bǔ)遺卷四)

小王真是孫悟空,縱身躍入水晶宮。趁著龍王睡大覺(jué),捉個(gè)憋魚(yú)送阿聾。 (外編卷一)

晚年類(lèi)似這樣無(wú)聊、無(wú)謂的作品,林散之寫(xiě)了不少,并不能因其已是九齡老者而為之回護(hù)。也許因?yàn)樗?shī)人的身份意識(shí)太重,不可無(wú)日無(wú)詩(shī),而情感、才力皆已不足,只能湊合著寫(xiě)了。晚年所作仍不失其詩(shī)人格調(diào)的,似只有一首1967年前后做的《愁感》:

百年草草幻塵過(guò),小閣江南墨尚新。挾冊(cè)驚心廿四史,馳毫低首十三科。歸遲洛下思黃犬,書(shū)老山陰愧白鵝。留客秋風(fēng)又此夜,蓼花紅透晚香多。(卷二九)

“低首”“驚心”二詞,自可聯(lián)系當(dāng)時(shí)背景體味深意。“十三科”(元湯垕將中國(guó)畫(huà)分為十三科)與“廿四史”屬對(duì)工整。五六抒歸隱之念,尾聯(lián)蕩開(kāi)一筆,潤(rùn)澤有情。

林散之早年吟詠,頗多牢落感傷之作,尚不失詩(shī)家體格,若能百尺竿頭更思精進(jìn),縱不能步武李杜,躋攀宋人還是有可能的。叵耐1949年后,生活有所好轉(zhuǎn),苦吟錘鍛不復(fù),又加晚年暴得書(shū)名,更于詩(shī)藝上有所懈怠,一路滑坡,貪多務(wù)得,遂有許多自鄶以下的作品。《江上詩(shī)存·自序》深許“王荊公之奇峭,陳后山之艱深,實(shí)為宋代之首”,然林詩(shī)乏才氣,不擅奇峭,而苦吟深穩(wěn)確與陳師道有些接近。要之,林散之絕對(duì)當(dāng)?shù)闷稹霸?shī)人”二字。

林散之的“我詩(shī)第一”,固然受傳統(tǒng)文藝等第觀念影響。但最根本的原因,既非“聲東擊西”,亦非“英雄欺人”“避暑趨涼”,而是林散之對(duì)自己靈魂的一個(gè)真誠(chéng)交代。“豈與世兒爭(zhēng)一藝?欲從吾子共千秋。”(卷十八《贈(zèng)友》)林散之其實(shí)很清楚,自己對(duì)書(shū)法是不夠用心的,書(shū)法有甚么爭(zhēng)頭?書(shū)法家哪知我一生耗心力于作詩(shī)?哪知我矢志不渝為詩(shī)人?墓碑上“詩(shī)人林散之”五個(gè)字,是他不受世俗評(píng)價(jià)的影響,遵循內(nèi)心的表達(dá),真實(shí)表達(dá)了一生不改其衷的抱負(fù)。

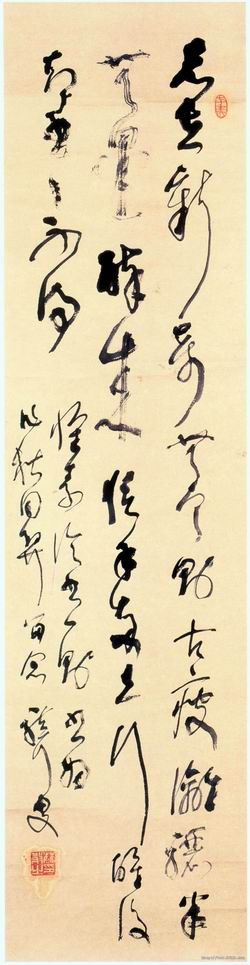

林散之《草書(shū)太湖紀(jì)游》,浦口求雨山文化名人紀(jì)念館-林散之館藏。

就草書(shū)而言,林散之不擅狂草,且六十以后始寫(xiě)草,乏臨帖習(xí)古之功,頗多自運(yùn),如何當(dāng)?shù)闷稹安菔ァ保科溆霉P欠豐富變化,唯用墨處多以畫(huà)法入書(shū)法,重濃淡濕渴之變化,綽然意趣,此固為其戛戛獨(dú)造,卻不免落入旁門(mén)。須知中國(guó)傳統(tǒng)向來(lái)以書(shū)馭畫(huà),以書(shū)法入畫(huà)法,如今反其道而行之,人為安排一多,天機(jī)便滯塞。1973年,《人民中國(guó)》雜志刊載林散之《清平樂(lè)》草書(shū)條幅,前得趙樸初、啟功肯定,后受日本人追捧,又加中國(guó)書(shū)法界以耳代目者甚夥,于是有了所謂“海內(nèi)震驚”。自今視之,不免興廣武之嘆。當(dāng)然,林散之不能完全置身于世俗評(píng)價(jià)之外,晚年不免自傲,據(jù)說(shuō)他曾自評(píng)書(shū)法:“我的作品能站三百年,心中有數(shù)。”(朱仁夫《中國(guó)現(xiàn)代書(shū)法史·林散之》,貴州出版社2012年,305頁(yè))若說(shuō)“英雄欺人”,這句“三百年”比“我詩(shī)第一”更合適,也比馬云的我是太極大師更合適。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司