- +1

《駱駝祥子》是怎么出版的 | 《陶庵回想錄》

給《論語(yǔ)》《人間世》《宇宙風(fēng)》寫稿的作家中,寫得最多要算老舍,別的不說(shuō),三個(gè)雜志僅有的兩個(gè)長(zhǎng)篇小說(shuō)——《牛天賜傳》《駱駝祥子》——就都是他的作品。

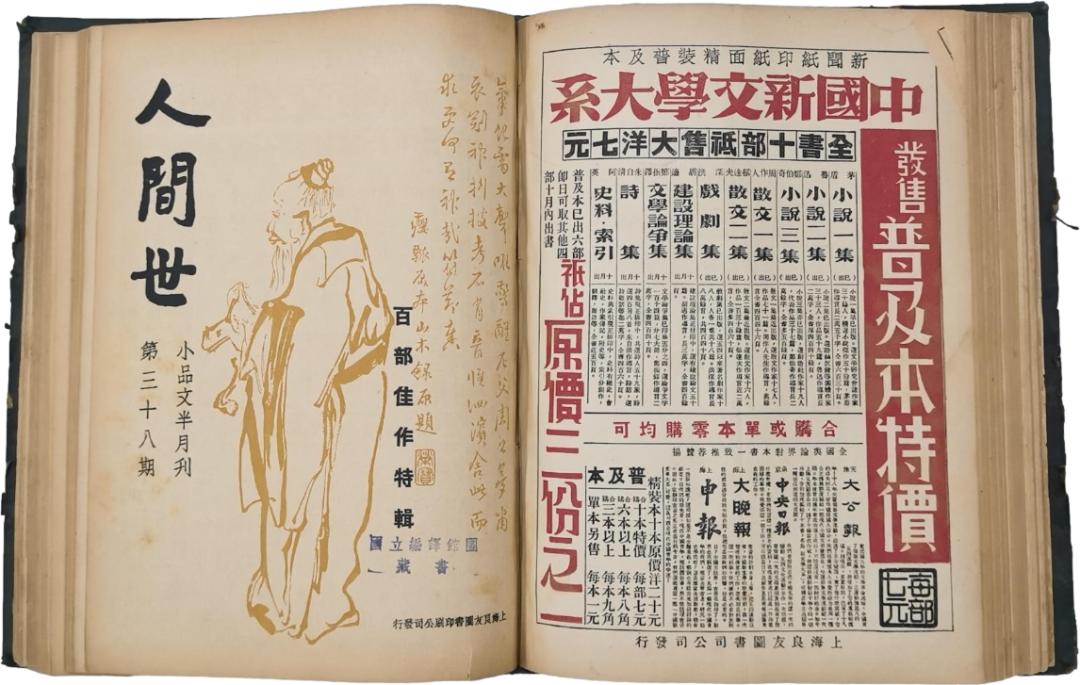

《人間世》

老舍是北京人,來(lái)過(guò)一次上海,住在他的友人處。那時(shí)《論語(yǔ)》正在刊載他的《牛天賜傳》,我作為《論語(yǔ)》編輯,自然不免招待他一番。他給我的印象是沉默寡言。身體似不很壯健,面色不紅潤(rùn)。他說(shuō)過(guò)他有六七個(gè)知友,當(dāng)年都立志要成為各人專業(yè)的第一流,例如他寫小說(shuō),就要努力寫出第一流的小說(shuō)。這些朋友后來(lái),都實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初的志愿,其中有一位姓羅的和姓白的都成了第一流的專家學(xué)者。他對(duì)上海好像沒(méi)有好印象,他說(shuō)上海連公共廁所也少有,使人小便急了只好便在弄堂角落里。有一次我請(qǐng)他在大光明看電影,他對(duì)于觀眾的吸煙也說(shuō)不好,他是吸煙的,但我在看電影時(shí)請(qǐng)他吸煙,他卻說(shuō)看完了再吸吧。我說(shuō)電影要映兩小時(shí),這么久的時(shí)間內(nèi)不吸一支煙能行嗎?他說(shuō)英國(guó)電影院不讓看客吸煙,習(xí)慣了就不會(huì)難受。

刊登在《宇宙風(fēng)》第26期上的老舍照片

他這個(gè)人大概講究禮尚往來(lái)的,離開(kāi)上海前,特在一家京菜館請(qǐng)宴請(qǐng)過(guò)他的一些人作答禮。

我和老舍除了編輯和作家之間的關(guān)系以外,另有一種書籍出版者和作家以及合伙辦出版社的關(guān)系。這個(gè)出版社名為人間書屋。人間書屋這四個(gè)字記得就是他寫的。

我辦人間書屋有我個(gè)人的理想或妄想或幻想。那時(shí)代小出版社的困難之處,在于自己沒(méi)有分社,出的書必須請(qǐng)各地書店代銷。代銷處普通照書的定價(jià)七折給出版社,就是一本它售一元錢的書,出版社只能收到七角,這一點(diǎn)倒還不成大問(wèn)題,羊毛出在羊身上,出版者早已打好算盤,這個(gè)七折是在定價(jià)的計(jì)算中的。另一個(gè)問(wèn)題是這個(gè)七折的書價(jià)也不容易收來(lái),代銷處規(guī)矩些的,欠你一個(gè)時(shí)期,不規(guī)矩的簡(jiǎn)直賣去了書也不給你書款。這種情況,吃虧的當(dāng)然首在出版者,即使出版的書銷路不壞,也可能因欠賬多而折本,其次是讀者,本來(lái)至多八角錢的一本書,必須花到一元。但是代售的中間人是不是一定是剝削者呢,也很難說(shuō),因?yàn)槿绻煌锨烦霭嬲咭幌拢鄣氖緯芸赡苤皇廴ノ灞荆劣诙救荆羰盏酱N數(shù)即如數(shù)付清書價(jià)給出版者,就有蝕本的危險(xiǎn)。

陶亢德(1908—1983)

所以照我想來(lái),使出版者和讀者兩利的辦法,是由讀者直接向出版社購(gòu)書,這使書價(jià)可以定得比必須經(jīng)過(guò)代銷處的低,同時(shí)又免了吃欠賬的虧。這樣計(jì)劃之后,我就寫信給老舍,告訴他我的設(shè)想,請(qǐng)他合伙,就是他出稿子我出印費(fèi),如有利潤(rùn),一歸于讀者——書價(jià)較低;二歸作者——版稅較高。至于我這個(gè)資本家呢,情愿出資之外再貼人力,但不取分文。老舍復(fù)信贊成,編了一本短篇小說(shuō)集《櫻海集》給我。我寫了一個(gè)人間書屋緣起,登《櫻海集》預(yù)告于《論語(yǔ)》,一面印制牛皮紙寄書封袋。

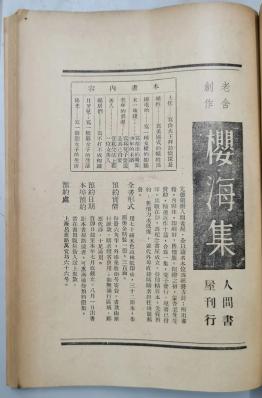

《櫻海集》廣告(載《論語(yǔ)》第68期,1935年7月16日出版)

在印制寄書封袋時(shí),我想到了一個(gè)問(wèn)題。讀者向出版社直接函購(gòu)書籍,已經(jīng)要付出寄書款的郵費(fèi)八分,但不用匯款費(fèi),因?yàn)槲乙?guī)定郵票可以代現(xiàn)金,不打折扣;但是寄書給他呢,寄費(fèi)歸出版社,不過(guò)為了避免遺失,最好是掛號(hào),但是這掛號(hào)費(fèi)由誰(shuí)負(fù)擔(dān)呢?由讀者吧,一本書的價(jià)錢也許一二元,大都幾角錢,買一本幾角錢的書要費(fèi)一角二分掛號(hào)郵費(fèi),在讀者當(dāng)然不愿意;歸出版社負(fù)擔(dān)吧,我們的書價(jià)除成本版稅以外,沒(méi)有加進(jìn)別的費(fèi)用,倘若加上一角二分的掛號(hào)郵費(fèi),那書價(jià)不僅不能比較便宜,實(shí)際反而比一般昂貴了,決不能這樣。

怎么辦呢,我決定定下這一條:書籍如遺失,免費(fèi)補(bǔ)寄。對(duì)這個(gè)辦法,當(dāng)時(shí)在辦上海雜志公司的老出版家張靜廬先生,有一次看見(jiàn)我時(shí)曾說(shuō):“陶亢德你發(fā)瘋了,書遺失照補(bǔ)而不收費(fèi)!”我對(duì)他說(shuō):“我相信一百個(gè)讀者之中,不會(huì)有一個(gè)收到了而說(shuō)不收到,即使難免有這種人,我也只要多印一二十本以備用就是了,損失也有限得很。”結(jié)果到底有沒(méi)有人來(lái)補(bǔ),我已經(jīng)記不得了,但即使有,也一定不過(guò)一二,因?yàn)槿绻笱a(bǔ)寄的太多,就一定有比較深刻的印象,不會(huì)一點(diǎn)不記得了。

張靜廬(1898—1968)

《櫻海集》內(nèi)容極佳,讀《論語(yǔ)》的人又一定愛(ài)讀老舍的作品,《論語(yǔ)》至少有二三萬(wàn)讀者,《櫻海集》登《論語(yǔ)》的廣告效力,實(shí)際比登銷行在十萬(wàn)份以上的《申》《新》兩報(bào)更好。函購(gòu)《櫻海集》者絡(luò)繹不絕,我一個(gè)人裝袋撳訂來(lái)不及,當(dāng)時(shí)恰有一個(gè)閑居在上海的堂兄,我就煩勞了他代裝代訂。《櫻海集》初版印了多少,究竟直接函購(gòu)者有多少,我都無(wú)賬可查,記憶力又壞,無(wú)從回想,但是成績(jī)一定不壞,否則不會(huì)接二連三地繼續(xù)出版了。

人間書屋出版的老舍作品,除《櫻海集》外,還有《牛天賜傳》《老牛破車》和《駱駝祥子》。《牛天賜傳》是發(fā)表于《論語(yǔ)》上的長(zhǎng)篇小說(shuō);《老牛破車》是老舍的創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)談,好像陸續(xù)發(fā)表于《宇宙風(fēng)》上;《駱駝祥子》則是登在《宇宙風(fēng)》上的長(zhǎng)篇小說(shuō)。四本書的封面,一和四請(qǐng)教了錢君匋先生,二三是我自己設(shè)計(jì),《老牛破車》以原稿作底,加上老舍手書的書名,以內(nèi)容沒(méi)有幾篇文章,所以只是薄薄一本,《牛天賜傳》的封面更簡(jiǎn)單,只印上老舍自己寫的書名。

《宇宙風(fēng)》

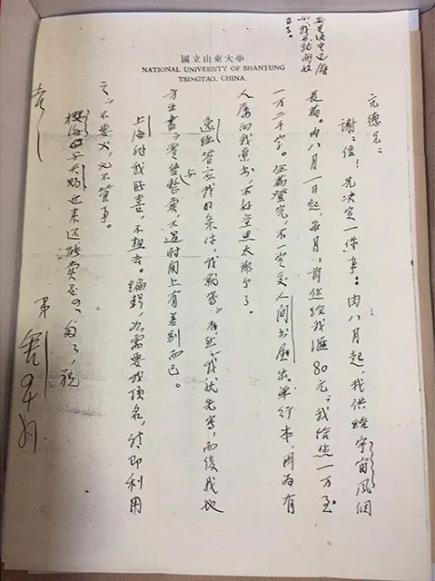

《宇宙風(fēng)》原來(lái)不想登小說(shuō)的,當(dāng)然也不一定不登小說(shuō)。《駱駝祥子》這部小說(shuō)之發(fā)表于第二年開(kāi)始的《宇宙風(fēng)》,在我,是有一個(gè)助成老舍專事創(chuàng)作的心愿的。那時(shí)他在齊魯大學(xué)教書,有次信上談起他想只搞創(chuàng)作,但是零星賣文,即使,哪怕事實(shí)上能夠篇篇賣錢,也總覺(jué)得不能安心。我就向他貢獻(xiàn)了一個(gè)意見(jiàn),說(shuō)假如《宇宙風(fēng)》能夠按月付他百元左右的稿費(fèi),是否足以作他去做一個(gè)職業(yè)作家的生活底子呢?商量結(jié)果是《宇宙風(fēng)》從二十五期起登載他一個(gè)長(zhǎng)篇小說(shuō),每月四五千字,每月致稿酬八十元。

1936年6月老舍致陶亢德信,談及為《宇宙風(fēng)》撰一長(zhǎng)篇小說(shuō),此即后來(lái)的《駱駝祥子》

雙方一言為定,《駱駝祥子》先在《宇宙風(fēng)》上發(fā)表,后由人間書屋出版單行本,再版過(guò)幾次。老舍在《駱駝祥子》一稿上的收入共有多少,我無(wú)賬可查,但總數(shù)是相當(dāng)可觀的。

人間書屋1939年3月初版本《駱駝祥子》(右)、1939年6月再版本(左)

在我說(shuō)來(lái),我沒(méi)有一絲半毫對(duì)不起老舍的地方,雖然據(jù)說(shuō)老舍夫人胡絜青曾對(duì)人說(shuō)過(guò)我拖欠版稅,“法幣”貶值使她受到損失的責(zé)備我的話。其實(shí)這是她的不明事理。為作者計(jì),版稅最好是預(yù)付全部,但在出版社,我無(wú)此財(cái)力,我只知道有個(gè)相當(dāng)整數(shù)了就付,甚至還不到整數(shù)也先墊一些,不一定按月按季,這在我是已經(jīng)盡我心力,因?yàn)槲乙彩丘I漢,知道餓漢的肚饑,老舍又不止一次懇切來(lái)信,請(qǐng)我為他一家的生活著想一下。在那個(gè)時(shí)候,幣值固然已經(jīng)不夠穩(wěn)定,但是通貨膨脹還不是早晚市價(jià)大不相同。

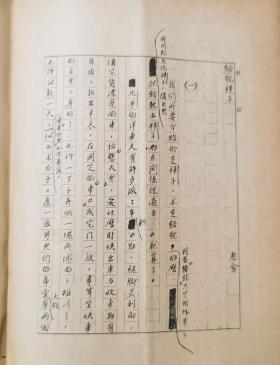

老舍《駱駝祥子》手稿(載《宇宙風(fēng)》第26期,1936年10月1日出版)

老舍自認(rèn)《駱駝祥子》是他的得意之作,但他對(duì)于有關(guān)《駱駝》的事情記憶力特別壞。1963年吧,我在西安的一家書店看到有《駱駝祥子》出售,那是解放后的新版本,我從書架上抽下一本來(lái),看到有篇序文,里面有一句我看了大吃一驚,大意是說(shuō)“這書不知怎的在上海出版了”。這句話真是奇哉怪也,他怎么會(huì)不知呢。《駱駝祥子》出版時(shí)老舍誠(chéng)然不在上海,但它是公開(kāi)發(fā)售的,不是偷印,我不會(huì)不通知他,他不會(huì)不收到版稅(提高到百分之二十五),雖然收款人是他夫人胡絜青。當(dāng)時(shí)有些氣忿,想寫封信問(wèn)他一個(gè)究竟,但是后來(lái)一想,貴人多忘事,我和他不會(huì)后會(huì)無(wú)期,一切以后再說(shuō)吧。誰(shuí)知他沒(méi)有活過(guò)70年代,到他逝世后出版的新新版本《駱駝祥子》,有人因其附有一篇《我怎樣寫〈駱駝祥子〉》的遺作,關(guān)于這書的出版,所說(shuō)和他所知的大不相同,特為給我一本看看,并問(wèn)到底是怎么一回事。

《我怎樣寫〈駱駝祥子〉》關(guān)于刊登和出版的,老舍之言如下:

《祥子》的運(yùn)氣不算很好:在《宇宙風(fēng)》上登刊到一半就遇上“七七”抗戰(zhàn)。《宇宙風(fēng)》何時(shí)在滬停刊,我不知道;所以我也不知道,《祥子》全部登完過(guò)沒(méi)有。后來(lái),宇宙風(fēng)社遷到廣州,首先把《祥子》印成單行本。可是,據(jù)說(shuō)剛剛印好,廣州就淪陷了,《祥子》便落在敵人的手中。《宇宙風(fēng)》又遷到桂林,《祥子》也又得到出版的機(jī)會(huì),但因郵遞不便,在渝蓉各地就很少見(jiàn)到它。后來(lái),文化生活出版社把紙型買過(guò)來(lái),它才在大后方稍稍活動(dòng)開(kāi)。

我看了老舍這幾句話,真奇怪他的記憶竟壞到這個(gè)地步:處處都搞錯(cuò)了。《宇宙風(fēng)》離滬遷廣州出版時(shí),《祥子》已經(jīng)全部登完,時(shí)間還在1937年秋,老舍其時(shí)還在漢口,滬漢郵件不斷,他不至于不知道《祥子》的全部登完沒(méi)有。記錯(cuò)得更厲害的是關(guān)于《駱駝祥子》單行本的出版。它不是在廣州印成的,而是在上海。廣州淪陷之后,《宇宙風(fēng)》遷到香港,遷桂林是香港被日軍占領(lǐng)之后的事,去桂林的是林憾廬。換句話說(shuō),《駱駝祥子》未嘗在廣州、桂林出版過(guò)。至于文化生活社之得《駱駝祥子》紙型,不是買過(guò)去的,是我不取分文奉送與老舍的。那時(shí)候我在香港,有一天接老舍來(lái)信,說(shuō)文化生活出版社希望借紙型印《駱駝祥子》,問(wèn)我條件怎樣,我說(shuō)紙型可以奉送,不過(guò)寄費(fèi)卻要照算,因?yàn)樗侨碎g書屋的合伙人,《駱駝祥子》的紙型有他一半的份,寄費(fèi),則港渝航空寄遞不便宜,不能不算。

《駱駝祥子》首刊于《宇宙風(fēng)》第25期(1936年9月16日出版)

總而言之,照事實(shí),《駱駝祥子》的出版經(jīng)過(guò),老舍不可能不知道,但據(jù)他的文章看來(lái),卻似乎始終蒙在鼓里。我實(shí)在不明白他何以健忘至此,還是別有用意故作糊涂。這事情有一次同一個(gè)朋友談起,他有一個(gè)極妙的解釋。他說(shuō),會(huì)不會(huì)《我怎樣寫〈駱駝祥子〉》那篇文章,不是老舍寫的。我從1963年在西安所見(jiàn)的《駱駝祥子》解放版序文中的“不知怎的在上海出版了”,到《我怎樣寫〈駱駝祥子〉》一文中的“把紙型買過(guò)來(lái)”的前后一貫的態(tài)度看來(lái),老舍一定有他的用意,很不可能是由于記憶錯(cuò)誤或記憶糊涂了。下面一則我在無(wú)意中見(jiàn)于《新文學(xué)史料》的材料,可以給人一個(gè)旁證:

那是老舍參加北方慰勞團(tuán)離開(kāi)重慶后,幾個(gè)人閑談中,吳組緗談了老舍的一件事情。他說(shuō)老舍臨走時(shí)將東西暫時(shí)存在了他住處,曾一而再,再而三叮囑不要讓任何人翻他那個(gè)籃子。吳組緗說(shuō)倒是由于老舍的再三叮囑引起了他的好奇心,一心非看看那里邊存著什么東西不可了。他翻檢的結(jié)果,什么稀奇的東西也沒(méi)有,只有一個(gè)小包,包了四、五層紙,一層層打開(kāi)后,是一本人間書屋印行的《駱駝祥子》。(《新文學(xué)史料》1981年第1輯田仲濟(jì)《回憶老舍同志》)

(上文選自《陶庵回想錄》,原標(biāo)題為《〈駱駝祥子〉與人間書屋》)

真正的絕響:一位民國(guó)文學(xué)現(xiàn)場(chǎng)親歷者的回憶錄

《陶庵回想錄》

陶亢德 著

32開(kāi) 精裝

978-7-101-15720-8

88.00元

內(nèi)容簡(jiǎn)介

這本書是現(xiàn)代作家、編輯家陶亢德的回憶錄,撰寫于上世紀(jì)80年代初,一直沒(méi)有公開(kāi)發(fā)表。陶亢德曾任上世紀(jì)三四十年代幾家著名刊物的編輯(如《生活》周刊、《論語(yǔ)》、《人間世》、《宇宙風(fēng)》等),他在編輯出版上的才干得到合作者與作者的廣泛信任,與鄒韜奮、林語(yǔ)堂、老舍、周作人、郁達(dá)夫、豐子愷、徐訏等許多名家有過(guò)比較密切的交往,與魯迅晚年時(shí)也有過(guò)頻密的通信聯(lián)系。陶亢德經(jīng)手刊布了許多重要的現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn),出版了《駱駝祥子》等現(xiàn)代文學(xué)名著,也是一些重要文學(xué)事件的當(dāng)事人或見(jiàn)證者。

他的這部回憶錄敘述了與眾多名作家們的結(jié)識(shí)、交往,文學(xué)刊物的創(chuàng)辦、經(jīng)營(yíng)情況,以及個(gè)人的經(jīng)歷,細(xì)節(jié)豐富,可讀性強(qiáng),是不可多得的現(xiàn)代文化史、文學(xué)史的資料,對(duì)于還原上世紀(jì)三四十年代的文學(xué)現(xiàn)場(chǎng)、研究當(dāng)時(shí)的文壇狀況和社會(huì)風(fēng)貌,具有重要的史料價(jià)值。同時(shí),對(duì)于讀者來(lái)說(shuō),也能從另一個(gè)角度了解我們心中的名作家風(fēng)貌。

本書初次原貌四色影印了周作人五十自壽詩(shī)并沈尹默、林語(yǔ)堂唱和手跡(原發(fā)表于1934年4月出版的《人間世》創(chuàng)刊號(hào)),并附多通周陶往來(lái)通信,非常珍貴難得。

作者簡(jiǎn)介

陶亢德(1908—1983),譜名光燮,號(hào)哲盦、竹庵,筆名徒然、亢德、陶庵等,浙江紹興人。早年在蘇州當(dāng)學(xué)徒,曾去東北謀生,上世紀(jì)三十年代初因受鄒韜奮賞識(shí)而任《生活》周刊編輯,后協(xié)助林語(yǔ)堂編輯《論語(yǔ)》、《人間世》。1935年創(chuàng)辦人間書屋,與林語(yǔ)堂合作創(chuàng)辦《宇宙風(fēng)》雜志。后創(chuàng)辦亢德書房,主持太平書局。1949年后,曾先后在革新書店、上海群聯(lián)出版社、新知識(shí)出版社、中華書局辭海編輯所任編輯。著有《徒然小說(shuō)集》等,編有《北平一顧》、《自傳之一章》等,另有譯作多種。

目 錄

<<<滑動(dòng)查看目錄>>>

內(nèi)頁(yè)欣賞

【鈐中華書局印】《陶庵回想錄》(精)

原標(biāo)題:《《駱駝祥子》是怎么出版的 | 《陶庵回想錄》》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司