- +1

《中國行政區劃通史》修訂版發布會:打造傳世之作

發布會概況

2017年12月9日,由復旦大學出版社和復旦大學中國地理研究中心共同舉辦的《中國行政區劃通史》修訂版發布會暨學術研討會,在復旦皇冠假日酒店隆重舉行。《中國行政區劃通史》(以下簡稱《通史》)由著名歷史學家、復旦大學資深教授周振鶴先生擔任主編。

這次發布會不僅具有豐富的學術內涵,還一秉譚其驤先生《中國歷史地圖集》“呈現國家締造和發展的進程”、周振鶴先生“體國經野”之政治關懷。作為“新時代”背景下推出的歷史地理學通史巨著,《通史》一如其關懷,受到全國學術界和上海市領導的高度重視。上海市委宣傳部副部長、上海市社會科學界聯合會黨組書記燕爽,上海市新聞出版局副局長彭衛國,復旦大學黨委副書記許征,以辛德勇等教授為代表的歷史學界,基于不同的政治和學術關懷,祝賀《通史》順利發布。

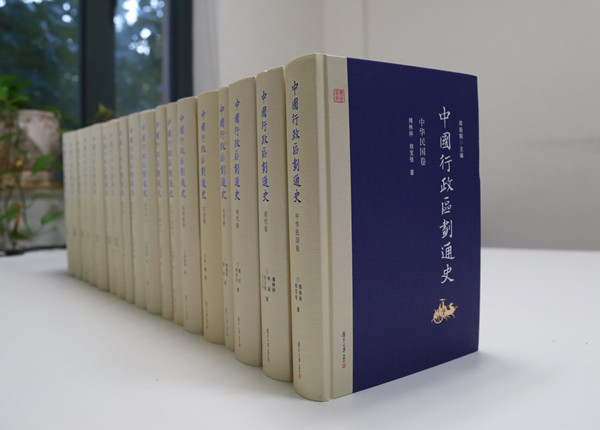

《通史》之初衷可追溯至譚圖“圖說”,是在譚其驤歷史地理學研究設想之第一階段——《中國歷史地理集》的編繪基礎上,開啟的第二階段。其撰述理念、研究雛形與編纂計劃則形成于1990年代。《通史》于1995年正式啟動,從2007年《通史·宋西夏卷》出版到2016年《通史·十六國北朝卷》付梓,至2017年推出修訂版,撰寫、出版前后歷時二十年。《通史》研究自先秦至民國時期的中國行政區劃變遷史,以重建政區變遷序列、復原政區變遷面貌為主要內容。全書在總論外,依次是先秦卷、秦漢卷、三國兩晉南朝卷、十六國北朝卷、隋代卷、唐代卷、五代十國卷、宋西夏卷、遼金卷、元代卷、明代卷、清代卷及中華民國卷,共十三卷十八冊,一千三百余萬字。是中華人民共和國成立以來第一部學術意義上的《中國行政區劃通史》。

《通史》擁有脈絡清晰的學術傳承,故而發布會與會學者、市政領導對其定性與評價,皆存在一個明晰的框架。梳理中國行政區劃變遷全過程是譚先生的遺愿,而這部宏篇巨著《通史》的出版,是對譚先生最好的紀念(燕爽語)。周振鶴先生主編《通史》是繼譚先生主編《中國歷史地圖集》之后,在政區地理研究領域劃時代的、具有里程碑意義的一部集大成系列的成果(辛德勇語)。如何評價《通史》在歷史地理學甚至歷史學領域,亦或學界之外的地位,以及《通史》學術傳承、編纂等諸多面向,是發布會與會學者關注和討論較多的議題。

《通史》的學術源流

周振鶴先生及其團隊歷時二十余年編纂而成的《通史》,并非滿天星斗式的眾源之匯,而是自有一條明晰的學術傳承與發展脈絡。譚其驤先生曾將中國歷史地理學的研究計劃分為三個階段:一、繪制歷代王朝政區圖,《中國歷史地圖集》編繪完成,意味著第一個階段完成;二、將歷代地理志進行匯總,梳理出各朝代的政區沿革,并以通史貫之;三、在通代的政區沿革基礎之上,繪制更為精細的政區沿革圖。譚圖完成之后,其細化方向導向區劃通史工程,這是《通史》的由頭。《通史》的成書脈絡與史學傳統可上溯至譚其驤先生編繪《中國歷史地圖集》后期,即“圖+史”模式的設想,最初實踐這一設想的是《簡明中國行政區劃圖集》及其四萬字“圖說”。歷史地理學最重基礎的研究和它的表現力——“圖”和“文”,“圖”即“譚圖”,雖然譚先生曾寫了四萬字的圖說,但直到今天《中國行政區劃通史》的出版,“文”才最終完成,與譚圖互補(李孝聰語)。

周振鶴表示,在《中國歷史地圖集》完成之后,譚先生晚年本來還應該寫一部《中國行政區劃史》,他也準備寫,可是講稿未來得及整理。而譚先生晚年出了一本《簡明中國歷史地圖集》,在這個圖集里寫明了他對于行政區劃的研究大概四萬字的圖說,可惜很多人沒有注意到。這個“圖說”對每個朝代有一個鉤玄提要的說明,是譚先生幾十年來行政區劃史研究的最精心的結論,是譚先生對于中國歷代疆域政區變遷史的最簡要的闡述。行政區劃史的研究在《中國歷史地圖集》出現以后,已經慢慢發生變化了,也就更深入更全面而且更深化了。

《通史》就是在這個基本理念推動下,由周振鶴先生召集,匯聚學界力量,盡心竭力打造一部傳世之作。

從“圖”到“文”的歷史實踐中,具有里程碑意義的是1983年譚其驤先生指導的周振鶴博士論文《西漢政區地理》,博士學位編號83001。由《西漢政區地理》這篇博士論文可以看到(區劃通史)學術發展的過程。從1983年的001號博論到2017年的巨著《通史》,兩者都是里程碑(唐曉峰語)。

然而,在兩個里程碑之間,《通史》“行不由徑”、歷經曲折。“行不由徑”,言區劃沿革逐條考證、分步延展,不走捷徑。《通史》每一步的考證,每一句話的寫作,每一章節的分布安排都是“行不由徑”。“行不由徑”是這套書在近二十年編纂過程中形成的一個經驗或者說信念(周振鶴語)。在“行不由徑”而漸次成徑的曲折歷程中,書稿的篇幅也幾經調整,這套《通史》最初的規劃是五卷,后來調整為九卷,再次調整為十二卷,最后成書是十三卷。其中若干卷由于篇幅太大分為上下冊,幅度與體例的調整均是根據各個朝代或時段的具體情況作出,以盡可能準確詳盡地反映該時期政區的建制和變遷。所有這些調整尤其是十三卷十八冊的篇幅大大超出了預期。十三卷本《中國行政區劃通史》可以說是譚其驤先生遺愿的體現,也是其遺愿的延伸和發展(李孝聰語)。

綜合唐曉峰、李孝聰、辛德勇等教授的意見,與會學者認為,《通史》應置于與譚圖并立的位置,二者互相支撐,構成了一套最基本的學術成果。《通史》的付梓,使《中國歷史地圖集》全活了起來。藉助《歷史地圖集》和《通史》,復旦史地所雄踞了歷史地理學的兩個巔峰。作為歷史地理學界發展的兩個階段成果,《通史》與“譚圖”的關系既有內在的傳承、深化,也有超越。所謂超越,或者說在“譚圖”的基礎上取得新的進展,主要包括兩個方面:一個是對具體行政區劃的地理問題進行深化研究;另一方面,由于《歷史地圖集》體例的限制,它只能反映一個時代或者說一個政權幾個時代的一個時間段面上的地理設置。而《通史》在政區地理方面可以更好地闡釋一個動態的行政區劃的發展演化過程,和《歷史地圖集》比較起來有了大幅度的擴展和提高。

《中國行政區劃通史》是學術傳承的典范,其來有自、脈絡明晰。周振鶴先生在歷史地理方面的關懷,是《通史》成書的重要因素。在譚其驤先生學術脈絡之中,該書的編纂歷程突破了小圈子,建立起縱橫捭闔的通史大局(辛德勇語)。繼譚圖之后,周先生通過《通史》樹立了歷史地理學新一代人的樣板(唐曉峰語)。

與會學者的平議

周振鶴先生自評《中國行政區劃通史》曰:“橫看成嶺側成峰”。橫看,整部書是一道山嶺,而側看每一卷即每個朝代都是一座山峰,各卷冊就是各斷代政區地理,它們一峰一峰相連起來,就是一套《中國行政區劃通史》。修訂版《通史》出版之后,并不意味著終結,在研究政區地理沿革變化方面,《通史》力圖做到極致。包括政區沿革復雜如唐代卷者,不但在做而且是不斷地在改,出版以后仍繼續修改、修訂。但限于各卷主編、作者皆有屬于自己的一套學術任務,所以各卷必須費很大的精力,也不是一蹴而就的。各卷次主編、作者,如胡阿祥教授雖然對三國兩晉南朝的研究已經很熟悉了,但在撰寫過程中,他還是要把研究做得更徹底。胡阿祥表示,這部書是他對這項研究“最后的告別”。

正如周振鶴所言,在編纂過程中“行不由徑”,那么這種“行不由徑”體現在哪些方面,與會學者多有發之揚之。王家范先生認為,主編通過對中國行政區域史研究對象和制度定義的闡發,產生了許多新的制度用語,如高層政區、統縣政區等常態系統外,又注意到了外群、邊群,以及特殊政區。這種思維發散非同小可,因為其連帶出了許多情境,從地域的全面覆蓋到精細政區等。在總的闡發的大格局指導下,從整體上保障了這套書的嚴整與大氣。另外,強調技術手段的應用,而且歷史地理學的研究仍要基于政區地理的框架以及它所提供的數據(李孝聰)。作為一套大規模的、高水平的皇皇巨著,《通史》不只是歷史地理學的著作,包括現在討論的“中國”,其內與外是如何在歷史上變遷,這些研究都要參考《通史》。《通史》是一個涉及到中國何以為中國,中國在歷史上是怎么形成的,空間是如何變化的,就在這樣一個問題上,《通史》是一個最基礎的、提供資料的研究成果(葛兆光)。

《通史》的研究,既繼承了譚先生及“譚圖”的學術脈絡,同時也在考證、辨析的基礎上重新梳理了正史地理志,也就是在歷史地理學和文獻學兩個層面的傳承。所以《通史》的行文體例,多具有地理志的印記。與會學者圍繞這一現象多有討論。陳尚君教授指出,《通史》總體所達到的高度,相當于對二十四史之中的所有地理志作了一個新版的現代學說。由于該書各卷所涉及的時段行政區劃的建制情況不一,為了更清晰地呈現考證的結論,各卷采用的編寫體例并非完全一致,同時地圖的編制也是一大難點。限于體例,《通史》對縣級以下的基層行政管理問題略而不論(王家范語),所以周先生計劃在后續的研究中,對體例進行完善,將《通史》延伸到縣級以下政區。但從“側成峰”的角度而言,《通史》各卷冊體系完整,體例嚴謹。在體系層面,總論與分卷的關系,體現了周先生關于行政區劃的學術思想,總論提綱挈領,與各卷之結構共同建立了政區研究的學術范式,這是周先生的學術貢獻,也是各卷主編、作者的學術智慧(華林甫語)。

《通史》修訂版的發布,宣示譚先生所規劃的歷史地理學第二發展階段的完成。但是《通史》的出版,并不意味著政區研究的終結,學術深度到了,其生命力自然向未來延伸(唐曉峰語)。而《通史》的延展和方向,深入藏于《通史》編纂過程之中,特別是《通史》當下所面臨的政區沿革之限制。《通史》筑基于斷代政區地理,故而具有斷代之資與通史之徑雙重特性,如何在各卷次之“斷”與大格局之“通”的二律關系中消解耦不銜接的問題,并保持一定的方向,也是本次研討會所專注的議題。李孝聰認為《通史》的撰寫過程,在質量上反映了主編和分卷主編的合力和通力。這種合力與通力是努力將各“嶺”匯為“峰”,這也是“通史”的內在學理訴求。陳尚君認為各卷次、朝代沿革地理的銜接方面,可能還有些需要梳理的地方,如燕云十六州的沿革銜接。沿革地理的斷限問題,特別是五代十國大幅度變動的年代,沿革地理的斷限需作精細的考證。這也應周先生所言,《通史》雖為峰,卻未至最高峰。

《通史》發布會名之曰“修訂版”,相對于2016年推出的全卷本而言,“修訂版”內容、痕跡以及修訂幅度方面在各卷次中存在較大的差異,若是繼續推出修訂版,出版社后續需要考慮增強修訂的幅度,包括加強校對等(吳宏岐語)。故而在《通史》的再修訂方面,與會學者各有申言,主要體現在提高地圖在《通史》中的比例、制作州郡地名索引、充實部分卷冊之內容、引入縣級以下政區等。以上申言皆在《通史》的學術脈絡中,為《通史》的推進提供了新的可能。唐曉峰教授表示:“我在歷史地理學界有個預感:中國的政區遲早有一天會迎來新的調整,當那一天到來的時候,我們會感受到《通史》的現實價值。《通史》的學術意義不只在當下,也在未來。”

作者與談

作為研討會的結構性布局,作者與談將《通史》的書寫過程、體例取法等呈現在研討會的平臺,有助于學者更進一步理解《通史》編纂之用意。《通史》在技術層面使用的歷史地理學新概念,如高層政區、統縣政區、縣級政區等,是行政區劃史含義的闡發與運用。而在體例方面,朝代斷面選取不統一,是編寫過程中無法規避的問題(郭聲波語)。體例的差異,限制了與會學者所提到的《通史》各卷銜接問題。此外,各卷作者研究領域、進度的差異也限制了銜接程度(胡阿祥語)。其中胡阿祥教授主編《通史·三國兩晉南朝卷》,從1998年到2014年交稿,在這部書撰寫過程中,勞心焦思、殫精竭力,“盡到了我們這一代學者的力量”。基于分卷的研究體驗,胡阿祥認為學界對清人的成果評價過高。

作為行政區劃“史”層面的研究活動,各卷作者在這次發布會上就地圖繪制方面形成一種傾向,即專業化繪制地圖,并單獨出版與《通史》配套的地圖集。配套地圖的繪制,須以政區地理的基準年作為突破點,在經過考證與研究之后,最終以王朝最大范圍政區所在之年作為基準年,以突出政區地理的完整態(李曉杰語),并且重在復原歷史的原貌、兼顧政區的整體性(余尉語)。對于《通史》的后續修訂以及行政區劃通史的新研究,如周先生所言,仍有很長的路要走。

《中國行政區劃通史》繼承了“譚圖”的學術脈絡,并在歷史地理學的研究路徑中完成了第二階段的歷史進程,即從“圖”到“文”,其呈現的研究成果對彌補、完善“譚圖”提供了新的空間,所以《通史》接下來的工作可能還要回歸到“圖”中,完成一個新的歷史性的循環。進而將歷史地理學研究推向更新的高度。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司