- +1

7萬人決定砸爛“社會時鐘”

原創 黃瓜汽水 那個NG

出品 | 虎嗅青年文化組

作者 | 黃瓜汽水

編輯 | 渣渣郡

題圖 | IG@maivist

本文首發于虎嗅年輕內容公眾號“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在這里,我們呈現當下年輕人的面貌、故事和態度。

東亞人恐怕是全世界最遵守“社會時鐘”的人群。

所謂社會時鐘,就是那句“什么年紀做什么事”的箴言。它是全社會默認的準則,也是集體無意識的道德尺度。

出生-學習-高考-就業-結婚-生子-升職。一旦在這條時間線上出岔子,就會成為異端。

緊繃的東亞人,不僅要服從順社會時鐘的安排,而且要快馬加鞭、馬不停蹄。上學的時候最好能跳級,上班的時候最好能用最短的時間升最高的職,等到人生的終點站,最好能把所有選手都甩出賽場。

有人一輩子都在追求第一名,也有人參加比賽了,但是跑了一半退賽了,或是掉頭往回跑。

不是沒有跑下去的能力。他們只是停下來思考,一定要這樣跑嗎?

如果慢點跑、不跑了、跑不動了,又會怎么樣?

如同《出埃及記》,受夠了順社會時鐘的人們劈開紅海,來到豆瓣,組成了一個7萬人的“理想國”——

“逆社會時鐘小組”。

加入這個小組并不需要黑話暗號,只要你誠心想逆,寫下真實想法,就可以順利加入。

在這里,你能看到很多在“復讀”、“退學”、“轉行”這些重大的人生抉擇面前迷惘痛苦的人,也能看見組長為他們寫下的座右銘:

當你在順社會時鐘里,被時間怪獸鞭打得茍延殘喘時,逆組的存在就像一個賽博精神互助會,這里是所有“掉隊的人”的自留地。

有人29歲第一次學會騎自行車,甚至還是一位小學生教會她的。

從小對于需要平衡的運動都非常害怕,包括但不限于騎車、溜冰、滑板。雖然一時心血來潮學過,但是都沒有學會。直到上個月,才在小區一位上小學的小朋友的指導下學會了騎車,光上車蹬兩圈就學了倆小時。學會了之后就瘋狂愛上,天天騎車上下班,超開心。(豆瓣@薄荷紅茶)

有人24歲發現自己缺失童年,于是重新撿起幼稚的裙子和娃娃。巧的是最近流行一句玩笑話,說的就是“對小學生來說有點幼稚,對大學生來說剛剛好”。

小時候過的相當慘,被迫成長,24歲這一年突然開始喜歡小孩子的東西,有點廉價亮閃閃的貼紙,小孩子喜歡的那種粉紅色的幼稚的裙子,喜歡娃娃,喜歡公主涂色書和換裝游戲,喜歡做手工,喜歡看公主的動畫片,有時候笑得像個三歲的孩子。(豆瓣@誰不是親愛中中)

我們見多了“不耽誤一秒”的優秀的人,在24歲已經無縫讀研,考慮自己的畢業論文的查重率;但與此同時,也有人在24歲時希望獲得一個參加高考的機會。

高中抑郁退學,足不出門n年時間。父母就是想讓我安安穩穩做個服務員(工資1400),之后嫁人了,由于父母想法比較保守,家里就沒存錢(只有應急的)比我想象中更難。做為獨生女,和親朋好友不熟,本身能力不足,現在還要高考嗎?如果能考上大專,就可能要借錢,當快30歲畢業后,就有點擔心是不是做和現在差不多的工作。(豆瓣@賺錢吧)

有人今年29歲,卻已經在寺廟里度過了5年時間,遇到了不得不放棄幼子的未婚媽媽,遇到了出獄后收養流浪貓狗的社會大哥。

我高中畢業后,因為精神世界一度崩潰,并且覺得自己應該有與眾不同的人生(很中二的想法)。就沒有選擇繼續讀大學,而是去了一個寺院做義工。(豆瓣@哈尼)

也有人已經人類學碩士畢業,做過幾年學術出版社編輯,裸辭后開過小賣部,疫情初期在武當山的道觀里做過義工。

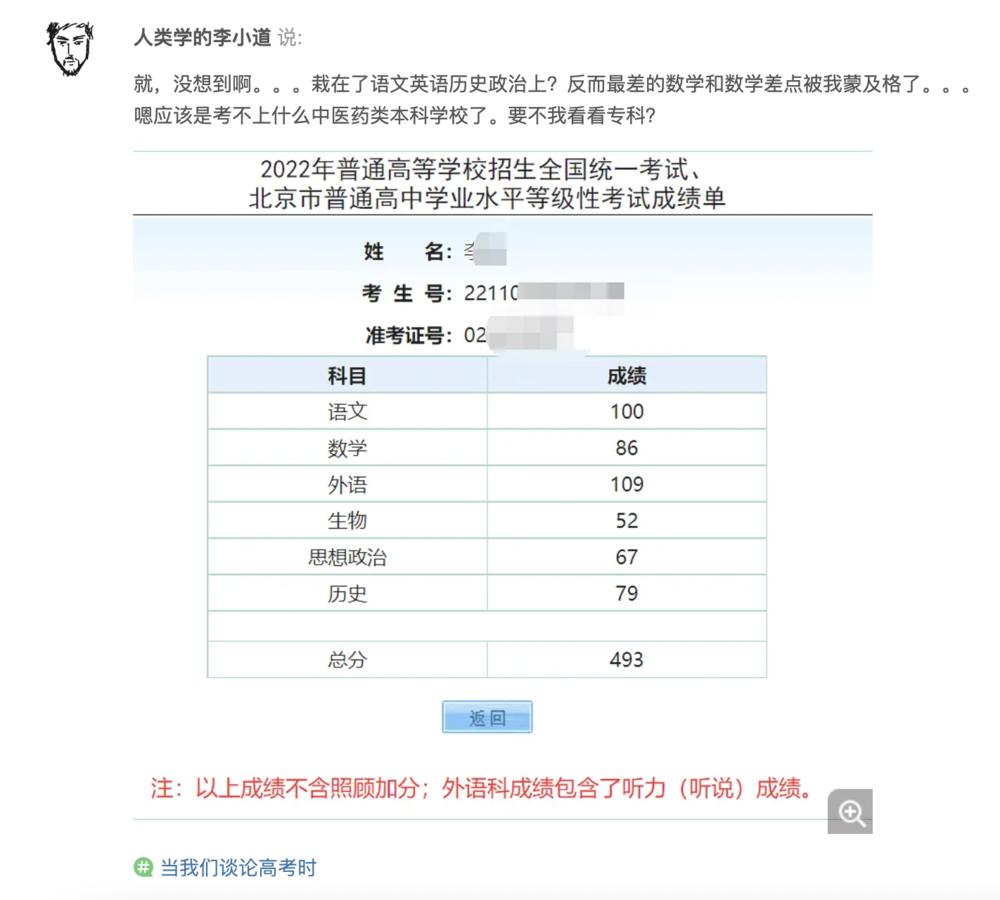

今年又因為想學醫,在30多歲刷題、做卷子、走入高考考場、重新報志愿。(豆瓣@人類學的李小道)

圖源:豆瓣@人類學的李小道

有人裸辭做音樂,而男友搞藝術畫畫,過著在傳統中國式父母眼中“毀滅性的人生”。

我和男友真的是我們社會最“奇葩的”兩個人。我倆一致認為,死亡就是無,如果在死之前沒有按照自己想法度過這一生,是不值得過的。當然我們有些經濟基礎,但真的不多非常不多,過得很節儉,住在700一個月的天臺自建房,兩個人一個月開銷所有大概三千多。比較好的一點是觸手就是藍天,很清靜,無人打擾,平日里他房間里搞藝術品,畫畫,在ig上po作品,很多外國人喜歡,希望年底能辦展。而我就在隔壁做音樂、目前發行了好幾首歌,幾張ep。(豆瓣@gcymiemie)

圖源:豆瓣@gcymiemie

激進的成功學案例太多了,那些事跡變成段子、變成出版物、變成激勵失敗者的興奮劑。

但我們忽視了沒有被奉為案例的另一群人,他們盡情去做一切“非必要”的事情。

也許只是人到中年學個電子琴,找到生活的樂趣。

上星期聽我媽說我爸最近學起了彈電子琴,把我小時候的電子琴翻出來跟著直播課學習,經常學習到一點鐘,特別刻苦。這周回去發現確實很刻苦。學的是簡譜,他說五線譜太難了,年紀大了學不會。還說單手好彈好學,加了和弦進去就跟不上了。(豆瓣@虎皮蛋糕卷)

圖源:豆瓣@虎皮蛋糕卷

或是更難的,在沒有學科背景的情況下,在48歲考取CMA證書。

媽媽是學鉗工出來的,應該屬于技校/中專。第一份穩定工作是在電臺,然后開始上成人大學,自學財務,不停地考證,在生了我以后又成功拿到了高級會計職稱。媽媽從18年有了學CMA的想法,于是媽媽就很快報了課開始上網課.....她不僅成了過了的六分之一,還是里面分數最高的。(豆瓣@搞笑女要上岸)

圖源:豆瓣@搞笑女要上岸

也有45歲的全職太太,放棄體制內鐵飯碗辭職回家帶娃,經歷了背叛離婚,減重30斤,出走海外。

在國外的一年,她考了八個證書:月嫂證、育嬰師證、催乳師證、產康護理證等。然而離婚后前夫一直拖欠贍養費,于是她就在海外做華人家庭的家政阿姨。白天工作,晚上學習。

英語單詞,是從人教版小學英語這么背上來的。

“第一次坐上洲際航班,十幾個小時的航程,我不吃不喝不上衛生間,因為不知道怎么表達吃喝借過,除了認得幾個單詞,英語口語水平幾乎退化到只會說'I'm fine, thank you'的程度,落地后幾個月不得不去學車考駕照,看不懂英文路標,華人教練用英語指揮我左轉右轉,我分不清left和right到底是哪邊。”(豆瓣@溦雨燕雙飛)

現在,她準備考出雅思5.5的成績,申請正式的高中課程,重新在國外讀大學。

圖源:豆瓣@溦雨燕雙飛

在這些故事的評論區下面,很少能看到互聯網浸染已久的爭論與戾氣。俏皮的、動人的、悲壯的故事和人,就像療愈的圓環,用特殊的磁場吸引了需要被撫平焦慮的同類。

你很容易捕捉一些“逆行者”的自我剖白——

“社會對一個人的正面評價就是,學業有成、找個好工作、組成一個幸福婚姻、養育帶來榮譽的孩子,這樣的人是人人夸贊的。如果在哪個環節出了差錯,社會都會對你持負面評價,落井下石,被人嫌棄。沒有走在所謂的‘正道’上,走到‘岔路’上的我們,在社會面上的負面評價下,會下滑擺爛,進入自我攻擊崩潰。正因如此,我們一定要建立自我評價體系,不要被別人的評價牽著走。在走自己的道路上勇往直前,才能過上自己想過的生活。沒有什么比過自己想過的生活更重要,不是嗎?”(豆瓣@要開心喔)

我們是如此害怕出岔子的人生。

以至于這群所謂的“放著好日子不過”的另類人群,演變成為一種新型社會學展演。

但說到底,他們不過是離開規劃好的賽場,轉身走進叢林。

我找到了三位逆社會時鐘的踐行者,試圖從他們身上找到我要的答案:逆社會時鐘給他們帶來了怎樣的變化?

他們分別是從大廠離職后前往玉溪農場摘藍莓的小木;31歲裸辭后,成為紀錄片剪輯助理以及調酒師學徒的小徐;以及34歲開始申請出國留學的小暖。

在三人身上,你能看到鮮明的共性:他們曾經都被巨大的虛無感籠罩,找不到工作的價值和意義。他們從順社會時鐘出走,是為了找到自我價值的坐標。而這件事需要巨大的勇氣。

而在與他們的對話中,我發現他們的語氣都異常輕松,提及最多的詞是自洽。

小木在30歲生日那天,經歷了他人生中的“決定性時刻”。那是一個星期六,在青島的聲音碎片樂隊的演出現場,他聽到了幾句改變他人生軌跡的歌詞:

你好,讓我們一起忘掉今天,

讓我們一起抵抗虛無。

請你把鼓聲敲得響亮,飛揚的不該屬于這里。

讓我們再次回到街上,像從前那樣頭腦清楚。

——《致我的迷茫兄弟》

或許站在臺下的他,正是千千萬萬迷茫人中的一員。

大學畢業后,他進入攜程工作,隨后來到阿里成為一名產品經理,一路順風順水的他,卻對整個互聯網行業產生了懷疑。

“我當時在阿里遇到過很多領導,有人已經賺了很多錢,但他們每天依舊非常努力,就連休息時間也會去想業務。一談起業務問題,他們會興奮地拍桌子站起來”。小木特別羨慕對待工作如此白熱化的熱愛,而這恰恰是他當時匱乏的。

十年前,直截了當的熱愛也曾與他擦肩而過。他跟隨一位復旦登山協會的學長,從上海來到蘭州。那兩年蘭州的時光,是由搖滾樂隊、毛姆和凱魯亞克組成的。“其實我心里一直有著對所謂的自由生活和茍且生活之間的迷茫,總覺得好像以前那種生活是自由的,而現在按部就班,過得茍且了。”

工作的意義與價值也越來越模糊,每個人都坐在明亮的寫字樓隔間里被異化著。“幾萬人一起做一個產品交給用戶使用,而你的用戶在千里之外,你根本感受不到它。他只是一個數字,你為了這個數字不斷地忙碌,其實更多的時候,是在應付上司或者工資。”

為了克服巨大的虛無感,了結內心對于鄉土情結的遺憾,小木來到了這座縣城的藍莓園,與當地的采摘工共同勞作生活。

在他那篇隨記文章《大廠離職后,我在玉溪農場采藍莓》里,他用一雙近似人類學家的眼睛去觀察每一個個體。這里有想給兒子賺學費、卻總是花眼分不清果子的宋嬢嬢;有因一場失火導致耳聾,卻一直舍不得醫藥費的唐嬢嬢;有碰掉果子,卻舍不得任由果子爛在地里的米白色帽子阿姨。

圖源:豆瓣@小木

如今小木印象最深的,還是一起勞作的一位姓耿的大叔。

他曾經是一位大貨車司機,修車時砸傷了眼睛,花了十幾萬也沒治好,A2駕照被迫降到了C1。耿大叔的老婆在菜場擺攤賣雞肉,但生意卻莫名其妙越來越不好做了。來自互聯網一線大廠的小木當然清楚原因:社區團購的廝殺越來越下沉,線下攤位的生意,以后只會越來越不好做。

雙手沾滿泥土的小木開始了他的反思。

他曾經深耕的互聯網行業并不普惠。“大家對于商業的理解,都是如何提升社會效率,然而社會效率提升之后,拋下的都是這些可以被直接拋棄的人。當你真的與他們面對面接觸的時候,你就會發現,互聯網行業所提升的社會效率,收益只是被少數人拿走了。”

圖源:豆瓣@小木

離開藍莓農場之后,小木還去了牧區放牛,還打算去海南的火龍果農場做份工,可惜最后未能成行。

在路上,他見到了曾經一起對酒當歌的青旅老板,那個騎著摩托把母親從北京一路帶到甘南的藏族漢子,回歸順時鐘生活之后,面對孩子和家庭,臉上寫滿了倦容與不耐煩。經歷過這些形形色色的人與事,讓小木放下了對所謂“自由生活”的濾鏡。

“順也好,逆也好,我現在更在乎的是你是否自洽。你可以順時針地很享受自己的生活,你也可以逆時針地很享受自己的生活。相反,處在一個擰巴的狀態,無論順逆都不會開心。人其實走到一個自洽的路上才是最好的。”

圖源:豆瓣@小木

91年出生的小徐,曾經是廣告行業的一員。

她順時針的生活,和大多數打工人沒區別:畢業、找工作、從職場小白一路做到小公司的總監。公務員也考過,但因為不想困在體制內遂作罷;教師資格證也考了,研究生也讀了。

在上海做了一段時間大學助教,她又轉身漂去了成都。當時房地產行業還很紅火,她成為一名房地產行業的廣告人,迎頭撞上了比996還痛苦的生活。晝夜顛倒,甲方一句話就得加班一整夜。

“當時年少無知,覺得如果只是熬一下夜,我就能夠升職加薪,是最簡單不過的事情”,緊接著,腰間盤突出和失眠一起找上門來,“沒時間生活,沒時間戀愛,甚至沒有時間去跟朋友約個飯,每天都看不到落日,早上起來也看不到日出,困在加班的循環里,沒有意義”。

更重要的是,小徐對自己的工作價值產生了懷疑。

“我沒有辦法說服自己,去勸別人把錢掏出來,我對整個廣告營銷行業的感覺也是這樣。只不過是把一件物品包裝得很高大上,然后讓大家掏出更多的錢。”

下決心離開廣告行業之后,小徐再也不想回到“PPT女工”的身份中去。她厭倦沒完沒了的品牌、策劃、營銷,干脆換了一個思路:徹底去干自己想干的事。于是,她現在成了一名剪輯助理。

當小徐和我談起正在做的這部紀錄片,整個人都神采飛揚起來——

“兩個樂隊成員想在自己的作品里面加入聾啞人的聲音,因為他們的聲音是未經任何學習的、不自知的聲音。后來才知道,聾啞人一般都是聾而不啞的,他可以發聲,只是聽不到。但在兩個藝術家尋找聾人的過程中,沒有任何聾啞人愿意發聲,他們都拒絕了。”

失敗之后,兩位藝術家來到了一座縣城的特殊學校。和聾啞孩子相處了一個月后,這些孩子開始發聲了,于是他們也調整了計劃——不止要把聾啞人的聲音收錄到作品里,而是給他們組一個合唱團。當然,質疑的聲音立即涌來:唱歌有什么意義,為什么不去教他們更實際的技能?

講到這里,小徐表達了她的看法:“憑什么覺得聾啞人不能唱歌,為什么要剝奪他們唱歌的權利?為什么要用社會意義或是功利角度,武斷地認為他們就該去學按摩,只要養活自己就可以,他們為什么不可以有藝術追求?”后來,這個特殊的聾啞人合唱團,最后走向了北京上海的舞臺,甚至還接受了來自俄羅斯的國際邀請。

電影《推拿》

在她的聲音里,我久違地聽到了,一個30歲的人的釋然與放松。同樣的松弛也體現在她周圍的人身上:“不管是紀錄片里的藝術家,還是拍攝紀錄片的導演,沒有人談論什么體制不體制、工資不工資,他們只談論自己想做的事。至于回報是什么,好像很少去講。”

在成都,小徐看到了千萬種可能性。甚至在街上擺個攤和人聊天,聊得好一個小時也能賺30多塊錢。整個城市的氛圍很“逆時鐘”,沒人教育你在什么年紀該做什么事。

一定要考公考編嗎?不一定。“考編考公,只是一個考的過程。你真正面對的生活是考完了以后,坐在那個崗位上,你該如何面對工作和生活。追求上岸的背后其實是迷茫。”

一定要在一線內卷嗎?不一定。“為什么內卷,因為怕落后,為什么怕落后?怕技能落后,怕房子沒有別人大,怕車沒有別人好,怕化妝品比別人便宜。捫心自問,這真的是你想要的嗎?還是廣告和小紅書告訴你的?”

認識自己是一件很痛苦的事,但小徐如今已經走在一條平坦舒適的路上。既然世俗的成功沒那么容易獲得,不如擁抱平庸。“人生可以擁有許多選擇,大家不用太焦慮,開心一點,做自己認可的事才是最重要的。”

小徐現在正在自己的人生里度假:“原來的我辭職一個月都會焦慮得不行,根本不敢想象,現在的我能這樣心安理得的閑著。沒必要跟上大家了,跟得上自己就可以了。”

電影《白日夢想家》

相比于前兩位,小暖是一個有些擰巴的人,跟大多數普通人的境況更接近。

“我的性格挺別扭的,一方面我跟著爸媽的節奏在走,然后另外一方面我又會有自己的想法,所以我會覺得很別扭。”

在27、28歲時,小暖對婚戀問題產生焦慮。身邊的人都成家了,讓小暖有些不知所措。

電視劇《三十而已》

在媒體行業工作5年后,28歲那年,小暖選擇了轉行,也正式開始了她的逆社會時鐘——接受心理咨詢、走入心理咨詢行業、審視自己的人生。

對于一部分組員來說,逆時鐘是一個非常需要“背叛的勇氣”的選擇。最先“背叛”的,就是原生家庭的對孩子“順時鐘”的期許。在小暖看來,這是每一個成年人都必須克服的心理障礙。

“離開家庭,在心理學術語里,其實是一個分離個體化的過程。許多人走上逆時鐘這條道路,原因可能都不一樣,但是如果你已經成年了,你還是把父母的看法看得特別重要,那可能你沒有真正的跟你的原生家庭分離。既不要固執己見,也不要一味地去聽取父母的建議,這是一個彈性的過程。”

小暖曾經一度很迷茫,總覺得自己30多歲一事無成。等到了35歲的門檻,恐怕許多曾經的夢想都要面臨破碎,這輩子都沒機會為自己而活。而在不斷的焦慮、掙扎和徘徊中,她也在小步往前挪:“有時候會自我懷疑,但又會往前走,就像螺旋上升的過程。”

申請出國留學時,所有中介都在勸退她,只能拿到 QS 150 左右的offer,而現在她不僅拿到 QS 前20,還在奮戰 G5 的面試。

當她發現,身邊越來越多朋友夸獎她、羨慕她實現了最初的目標,她坦率地承認“還蠻爽的”。

“你會體會到活出自己的狀態。很多人都沒有活出自己,活得很壓抑,甚至是以癥狀的方式來表達,比如說抑郁癥、焦慮癥、強迫癥,只是覺得自己不開心,卻不知道為什么。有時候嘗試為自己活一次,有可能你就突破了限制,那些沒來由的情緒就會慢慢消融、化解。”

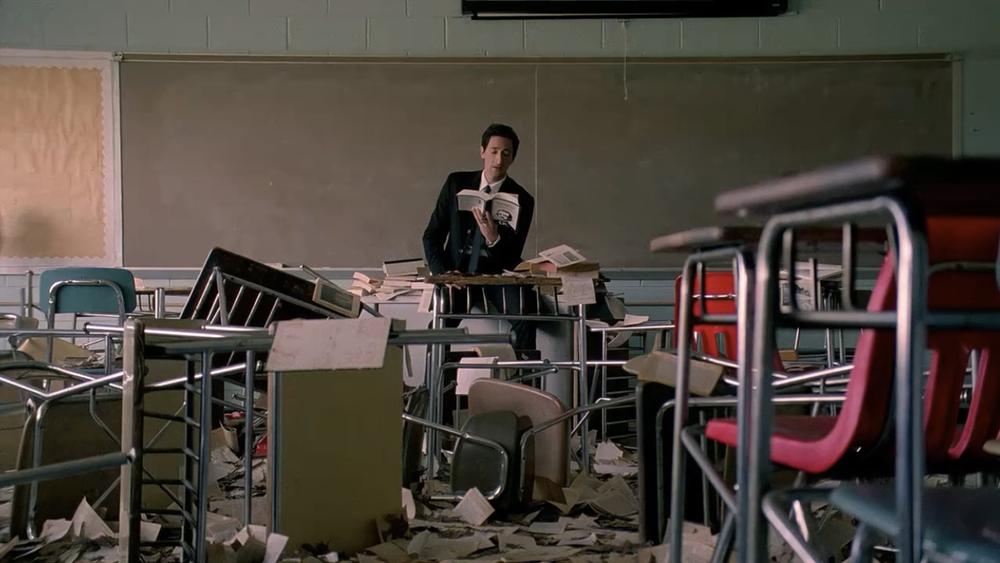

電影《超脫》

在所有關于逆社會時鐘的討論里,幾乎每一個旁觀者都會提到經濟基礎的問題:如果沒有足夠的存款,一個人是否有底氣、有勇氣走入逆時鐘?

三位踐行者給我的答案也不相同。

小暖反問我:做自己一定要有錢嗎?“有錢當然更好了,能做很多事情,但如果你沒有錢的話,你也可以去做自己。”出國留學的經濟壓力確實很大,但比起經濟壓力,逆行的勇氣更難獲得。

小木很冷靜,曾經20歲的他可以身無分文出走,因為全身上下都是青春的底氣。但如今30歲的他已經成家結婚,再想離開,就需要謹慎評估了。“一切都在于現階段的你是否具備承受成本的能力。”

而小徐認為,錢肯定要有,但多少才算足夠呢?“有些人擁有幾千萬也沒安全感,有些人手上有個 2 萬塊就能 FIRE(the Financial Independence, Retire Early movement:財務獨立,提早退休)。在某種程度上,錢的問題其實是欲望的問題。”

馬克·C·泰勒和伊莎·薩里寧說“欲望不求被滿足,相反,欲望永無止境”。如果掛在面前的這根胡蘿卜如果讓你身心俱疲,那就干脆放棄胡蘿卜,去別的地方走走。

也許你會碰到比那根胡蘿卜更美味的東西。

我們為什么需要看這些有關“停下來”的故事?

因為一切都太快了。

竇文濤在《圓桌派》里提及一個感受:點外賣等得太久,他沒忍住摁了催單。外賣小哥到了之后瘋狂地給他道歉,懇請他取消催單,因為會扣掉兩三百元。竇文濤感慨道,“中國效率病態地高,高得讓人瘆得慌”。

所有人的腿緊緊綁在一起,風風火火地疾速前進著。我們崇拜那些每天只睡4個小時,加班后還要去健身房跑步的人;崇拜從底層逆襲,一路拼殺,最后獲得年薪百萬的人。

但很少會崇拜一個從賽場上中途離開的人。

東亞人普遍缺少 Gap Year 的概念,因為不思進取的人是可恥的,停滯和耽誤是違背工作倫理的。我們生活在緊鑼密鼓的社會發展階段,“工作(任何環境下的任何工作)是唯一體面的、道德的、可行的生存方式”。(《工作、消費主義與新窮人》齊格蒙特·鮑曼)

停止和休息,進化成為新時代的奢侈品。除非你擁有龐大的經濟實力和過硬的背景,否則你不具備棄賽的資格。

我們從福柯所說的規訓社會逐漸過渡為功績社會,由“主體”發出“能夠”的指令,受掌控的社會主體受到“鼓勵”。而過多正面的“鼓勵”,會起到反作用力,催生出抑郁癥患者、厭世者、與低欲望群體。因為跟不上社會節奏,是一件令人絕望的事。

換句話說,“快速”本身并不是問題,問題在于快得沒有希望、沒有意義。

曾經我們對效率充滿崇拜。緩慢穩定的體制內工作并不是有志青年的最優選擇,只有那些為了開拓新航線嘔心瀝血的人,才會被塑造為社會英雄偶像。人們在順時鐘里心跳加速,義無反顧地燃燒。

而現在,年輕人冷卻了,他們面對著一個褪色的鍍金世界——當熱血成為雞血,當差距變成鴻溝,越來越多的人發現就算在順時鐘里榨干到猝死,也不能換來更好的生活。

泡沫破裂,頓悟開始。

這并非是中國獨有的社會情緒,同樣的故事在日韓已經上演過了。日本有低欲望的悟世代,年輕人不再為了遙不可及的目標做無謂的努力;韓國的高學歷年輕人寧愿在家啃老也不想在財閥集團做牛馬。

《伏爾加河上的纖夫》

韓炳哲在《倦怠社會》中提及一個形象——倦怠的普羅米修斯,這幾乎符合了當下大多數東亞年輕人的狀態。

普羅米修斯神話可以被解讀為刻畫現代功績主體心理機制的隱喻,即對自身施加暴力,同自身發動戰爭。功績主體幻想自己身處自由之中,實際上卻如同被縛的普羅米修斯。一只鷲鷹每日啄食他的肝臟,肝臟又不斷重新生長,這只惡鷹即是他的另一個自我,不斷同自身作戰。如此看來,普羅米修斯同鷲鷹的關系是一種自我指涉關系,一種對自我的剝削。肝臟自身并無痛覺,而由此導致的疼痛感即是倦怠感。普羅米修斯作為自我剝削式主體被一種永無止境的倦怠感攫住。他是倦怠社會的原初喻象。

如果普羅米修斯自己砸碎鎖鏈呢?

逆社會時鐘給所有掙扎在賽場邊緣的、快要掉隊的、即將力竭的人,提供了一個全新答案。

離開這場永無止境的游戲,走向荒野、草原與大海,你的自贖也許剛剛開始。

如對本稿件有異議或投訴,請聯系tougao@huxiu.com

End

原標題:《倦怠社會,7萬人決定砸爛“社會時鐘”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司