- +1

楊夢︱從奧斯維辛到南京:中國的納粹屠猶教育

八十年前的今天,1937年12月13日,南京遭遇了慘絕人寰的屠城悲劇,三十萬同胞在短短六周內(nèi)命喪日軍屠刀,舉世震驚。在南京大屠殺的公共討論中,猶太大屠殺常被作為參照對象,德日兩國截然不同的認(rèn)罪、反省態(tài)度更是成了老生常談。國內(nèi)關(guān)于南京大屠殺的歷史教育啟動(dòng)較晚,近年來,我國積極借鑒全球范圍尤其以色列的納粹屠猶教育成果,在南京大屠殺八十周年紀(jì)念日之際,南京離奧斯維辛究竟還有多遠(yuǎn)?

我們什么時(shí)候知道納粹屠猶?

1933年希特勒上臺不久,我國的知識精英們便嗅到了納粹德國的反猶浪潮。是年5月13日,宋慶齡女士帶領(lǐng)蔡元培、楊杏佛、魯迅、林語堂、史沫特萊、伊羅生等中外知名人士奔赴德國駐上海領(lǐng)事館遞交抗議書。這便是我國紀(jì)錄在案的第一份抗議納粹迫害猶太人的聲明。

1938年11月9日,納粹德國全國范圍針對猶太各類機(jī)構(gòu)打砸搶燒,迫使境內(nèi)的猶太人開始大規(guī)模流亡。1933年到1941年12月太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),近兩萬五千名歐洲猶太難民逃亡上海。由于日本于1937年發(fā)動(dòng)全面侵華戰(zhàn)爭,當(dāng)時(shí)的上海還有許多因戰(zhàn)亂避難的全國各地難民。中國民眾很快注意到,身邊出現(xiàn)了一個(gè)特殊的白人群體,他們囊中羞澀,生活拮據(jù),與租界里那些外表光鮮,生活奢靡的洋人形成鮮明對比,他們便是猶太難民。當(dāng)越來越多的猶太難民涌入上海,逐漸逼近這座城市的承受極限,上海陷入心有余而力不足的境地。時(shí)任國民政府立法院院長的孫科在1939年2月17日向國防最高委員會提出一項(xiàng)議案,建議在云南建立一個(gè)猶太定居點(diǎn),以安置越來越多的猶太難民。這項(xiàng)舉措在當(dāng)時(shí)看來不僅符合孫中山關(guān)于聯(lián)合并援助弱小民族的遺愿,還可以幫助改善與英美兩國的關(guān)系,贏得全世界猶太人的好感,符合國家的長遠(yuǎn)利益。國防最高委員會于當(dāng)年3月7日通過該提案,并在4月22日制定了實(shí)施計(jì)劃的綱要,但終因經(jīng)費(fèi)等問題,計(jì)劃最終流產(chǎn)。值得一提的是,在猶太難民避難上海期間,自始至終未發(fā)生一起上海民眾反猶事件。

從姍姍來遲到風(fēng)云突變

新中國成立后,很長一段時(shí)間內(nèi),我國奉行“一邊倒”的外交政策,深受前蘇聯(lián)意識形態(tài)的影響,把殺戮猶太人視為法西斯主義在二戰(zhàn)期間殺害歐洲平民的一部分,并把法西斯主義看作資本主義的極端形式。換而言之,資本主義被視為造成大規(guī)模屠殺的根源。國人當(dāng)時(shí)對于這段歷史的理解與國際學(xué)術(shù)界的主流觀點(diǎn)存在很大偏差,并沒有深刻意識到納粹屠猶實(shí)為反人類罪行。彼時(shí)的出版物中也鮮有對于納粹屠猶史實(shí)的介紹,甚至“納粹屠猶”和“猶太大屠殺”這樣的名稱也沒有出現(xiàn)。

然而,到了上世紀(jì)六十年代,中蘇決裂,風(fēng)云突變。尤其在1972年時(shí)任美國總統(tǒng)尼克松訪華后,政治空氣的轉(zhuǎn)變讓中國意識到了解、研究西方世界的必要性。早在“文革”結(jié)束前,《第三帝國的興亡——納粹德國史》中譯本已經(jīng)正式出版,還曾作為內(nèi)參在大陸流通。時(shí)至今日,此書仍是廣大中文讀者理解這段歷史的熱門讀物之一。自政治氣氛轉(zhuǎn)變后,納粹屠猶的相關(guān)內(nèi)容頻繁出現(xiàn)在國內(nèi)各類出版物中。

有趣的是,在學(xué)術(shù)相對自由的八十年代初期和中期,盡管許多知識分子在十年“文革”浩劫的空窗期后熱衷譯介、接受西方各種思潮和學(xué)術(shù)研究,卻沒有對納粹屠猶進(jìn)行專門關(guān)照。直到八十年代末,一些中國學(xué)者才開始關(guān)注納粹屠猶。當(dāng)時(shí),河南大學(xué)青年學(xué)者張倩紅的論文《試論希特勒的反猶政策》成為中國最早發(fā)表的研究納粹屠猶的學(xué)術(shù)論文之一。上海社科院潘光教授于1992年發(fā)表文章《中國猶太學(xué)和以色列研究概述》,該文介紹中以建交以前中國學(xué)者發(fā)表的關(guān)涉猶太問題的論文,涵蓋將近百年中國學(xué)者在猶太領(lǐng)域的成果,卻沒有提及關(guān)于納粹屠猶的研究文章。由此可見,當(dāng)時(shí)鮮有中國學(xué)者關(guān)注納粹屠猶這一主題。

在這一時(shí)期,納粹屠猶和南京大屠殺的比較尚未正式進(jìn)入中國知識分子的學(xué)術(shù)話語,也沒有形成對于納粹屠猶教育的政治需求。許多西方學(xué)者的最新洞見還沒有被中國學(xué)者認(rèn)識,中國的納粹屠猶教育處于非常初步階段。

轉(zhuǎn)折點(diǎn):1992年中以建交

1991年,中以正式建交的前一年,中央電視臺在深夜時(shí)段播放了西蒙?維森塔爾中心制作的《種族滅絕》(Genocide)電視片,這部反映納粹屠猶的紀(jì)錄片一經(jīng)播放,便在國內(nèi)引起巨大反響。1991-1993年期間,該中心把《勇于記住: 1933-1945年的納粹屠猶》展覽于中國數(shù)座城市進(jìn)行巡回展出,在南京巡展期間,展覽被專門安置在南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館。這是亞洲戰(zhàn)場和歐洲戰(zhàn)場的受難者第一次被放置在同一個(gè)空間,也就是說,中國受難者和猶太受難者共同得到紀(jì)念,這也是第一次在中國的公共空間嘗試將兩者進(jìn)行比較和對話。

利用公共媒體講述納粹屠猶事件,一方面有利于中國民眾認(rèn)識這位正式交往的國際新朋友——世界上唯一的以猶太族群為主體的主權(quán)國家,另一方面也是在八十年代末本土政治風(fēng)波后對于民族苦難的一次試探性觸碰。

1992年中以正式建交后,中國的納粹屠猶教育開始揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。

高居廟堂、中外合作

我國的納粹屠猶教育與大多數(shù)西方國家的納粹屠猶教育非常不同。

此項(xiàng)教育在西方國家通常屬于中小學(xué)基礎(chǔ)人文教育的一部分,許多學(xué)校會安排猶太幸存者與中小學(xué)生見面座談,組織學(xué)生參觀當(dāng)?shù)鬲q太紀(jì)念館。與之不同的是,這項(xiàng)教育在我國的執(zhí)行主體是大學(xué)、研究所等高等教育機(jī)構(gòu)。

提起中以建交后的納粹屠猶教育,徐新教授和他創(chuàng)建的南京大學(xué)猶太文化研究所功不可沒。該所成立于1992年5月(中以建交時(shí)間為1992年1月),是中國大陸高校中最早對猶太文化進(jìn)行系統(tǒng)研究的機(jī)構(gòu)。徐新教授編纂的首部中文版《猶太百科全書》是國內(nèi)最具權(quán)威性和得到廣泛使用的關(guān)涉猶太文化的大型工具書,其中百分之十以上內(nèi)容與反猶主義和納粹屠猶相關(guān),為中國讀者了解納粹屠猶的相關(guān)信息提供了非常重要的專業(yè)參考。

該所師生把國際著名的大屠殺研究專著《滅絕的年代:納粹德國和猶太人——1939-1945》譯成中文。作者弗里德蘭德爾在中譯本的《致中國讀者》一文中寫道: “本書講述的一系列事件早已成為當(dāng)代西方歷史的有機(jī)組成部分。不過,其歷史教訓(xùn)和具有的普世意義,應(yīng)該對每一位讀者,無論其身在何地,都具有參照作用”。針對翻譯、介紹這部著作的目的,徐新教授在序文中寫道:“不僅旨在為中國讀者提供一個(gè)反映納粹屠猶事件的‘鮮活’讀本,而且為如何記錄和反映‘南京大屠殺’事件提供了一個(gè)不可多得的重要參考,更希望中國歷史學(xué)家以及致力于纂寫南京大屠殺歷史的學(xué)者能夠從本書中汲取養(yǎng)分,寫出與此相媲美的作品,為人民不忘南京大屠殺歷史,牢記南京大屠殺歷史做出貢獻(xiàn)。”

可以看出,徐新教授的團(tuán)隊(duì)在納粹屠猶領(lǐng)域的科研實(shí)踐中秉持了對本土苦難的關(guān)懷,這也是我國納粹屠猶教育一大特點(diǎn)。同時(shí),徐新教授也冷靜指出:“誠然在中國開展納粹屠猶研究不言而喻的目的是為了能夠?qū)⒓{粹屠猶和南京大屠殺建立聯(lián)系,但是并不能認(rèn)為中國研究納粹屠猶或者開展納粹屠猶教育是作為一種戰(zhàn)略上的措施,以達(dá)到強(qiáng)調(diào)自身在日本侵略中遭受苦難的目的。”

1997年,南京大屠殺六十周年之際,華裔美國學(xué)者張純?nèi)绲难芯恐鳌赌暇┍┬校罕贿z忘的大屠殺》問世,此書很快打入美國《紐約時(shí)報(bào)》暢銷書排行版,在國際史學(xué)界引起轟動(dòng),打破了西方社會對南京大屠殺長達(dá)六十年的沉默。值得注意的是,該書副標(biāo)題使用的英文詞就是西方專指猶太大屠殺的詞語(the forgotten“Holocaust”)。這兩次屠殺雖然在形式上有很大差別,但中國民眾接受時(shí)往往傾向?qū)烧咧糜谕徽Z境。盡管這樣的同置是對納粹屠猶事件的誤讀,但在南京大屠殺史實(shí)傳播的初期,同置的確具有很大推動(dòng)作用。事實(shí)也證明,政府處理中日歷史問題時(shí),也經(jīng)常試圖借力于納粹屠猶事件,而且開展納粹屠猶教育還能為抗擊日本右翼勢力否認(rèn)南京大屠殺提供有效經(jīng)驗(yàn)。

自2005年起,幾乎每年國內(nèi)會有高校牽頭舉辦關(guān)于納粹屠猶與猶太歷史文化主題的暑期班。參與者不僅可以學(xué)習(xí)相關(guān)歷史課程、觀賞影像資料,還能見到猶太幸存者,與幸存者直接交流。這幾乎是中國本土唯一能接觸到猶太幸存者的教學(xué)場合。可惜的是,受一些復(fù)雜因素影響,此類暑期班近三年來無法獲許開班。

自2010年起,在倫敦猶太文化中心已故的哥特爾先生和澳門大學(xué)提姆曼教授的協(xié)助下,每年約三十位中國學(xué)者(包括港澳地區(qū))赴以色列參加為期兩周的納粹屠猶研討班。這個(gè)研討班為中國學(xué)員度身定制,不僅提供歷史景點(diǎn)的參觀講解(部分講解語言是中文,由以色列當(dāng)?shù)貪h學(xué)系學(xué)生提供)和猶太幸存者見面討論會,還邀請以色列專家、學(xué)者、記者開展一系列納粹屠猶專題講座,其中特別設(shè)計(jì)了與中國相關(guān)的課程,比如:用儒家經(jīng)典闡釋猶太經(jīng)典塔木德,亞洲大屠殺(馬來西亞和新加坡發(fā)生的屠殺華人事件和南京大屠殺)和納粹屠猶的對比討論、義人介紹(特別介紹以色列官方承認(rèn)的兩位中國義人,并帶領(lǐng)全體中國學(xué)員參觀刻有他們名字的義人碑)等。

有趣的是,資助中國學(xué)者以色列之行的基金會的部分資金源自中國澳門地區(qū)的賭場經(jīng)營。這家基金會不僅是特朗普競選活動(dòng)背后的大金主,而且是以色列大屠殺紀(jì)念館的主要資助方,還積極參與資助我國的納粹屠猶教育。

近年來,我國越來越多遠(yuǎn)赴以色列的觀光客、基督徒朝圣團(tuán)、甚至商務(wù)考察團(tuán)將以色列大屠殺紀(jì)念館納入?yún)⒂^行程,主動(dòng)接受以色列的納粹屠猶宣傳教育,這是前所未有的新趨勢。這能否被解讀為民眾對于本土民族苦難沒有得到徹底清算的遺憾,而做出的自發(fā)的、樸素的、下意識的補(bǔ)償行為?

與全世界林立的納粹屠猶紀(jì)念館相比,國內(nèi)還沒有納粹屠猶的專業(yè)紀(jì)念館,即便是針對南京大屠殺教育,除了南京市的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館,全國各地也鮮有南京主題的紀(jì)念館。2012年5月,波蘭奧斯威辛集中營紀(jì)念館在上海猶太難民紀(jì)念館三樓開設(shè)奧斯威辛集中營展覽,這是奧斯威辛集中營紀(jì)念館第一次在中國本土進(jìn)行展覽,展出時(shí)間約三年。

南京離奧斯維辛究竟有多遠(yuǎn)?

不少國內(nèi)學(xué)者傾心于西方的政治學(xué)理論,從“想象的共同體”到“虛構(gòu)的猶太民族”,推崇民族苦難記憶構(gòu)成民族意識和國家認(rèn)同的論調(diào)。然而,這些說辭在多元發(fā)展的中國社會往往水土不服。在南京的語境中,“忘記等于背叛”的口號常常辭不達(dá)意,一到紀(jì)念日,便可以發(fā)現(xiàn)鋪天蓋地的情緒宣泄,渴求西方同情認(rèn)可的吶喊,甚至轉(zhuǎn)而抱德國的大腿,這些做法幼稚、無力,沒有深意。俠義柔情的中國文化能否找到一條適合自身的出路來直面曾經(jīng)的民族苦難呢?

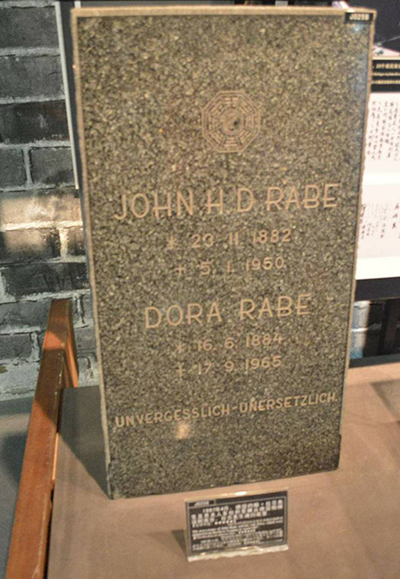

不僅如此,在南京大屠殺歷史教育過程中,國人常有一些誤解。例如許多人認(rèn)為拉貝說過“可以寬恕,但不可以忘卻”,甚至這句話一度以中文形式在南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館內(nèi)展出,但是拉貝的德語日記和其他記錄中并沒有相應(yīng)文字記載。筆者認(rèn)為,這可能是研究初期對拉貝表述的誤讀。如果觀察拉貝的墓碑,可以發(fā)現(xiàn)墓碑下方刻有兩個(gè)德語詞“unvergesslich”和“unersetzlich”,也就是“不能忘記”和“無法彌補(bǔ)”,拉貝沒有提出“寬恕”。“寬恕觀”在猶太群體中也站不住腳。在西方的納粹屠猶反思教育中,談?wù)摗皩捤 蓖且淮蠼桑澜缟辖^大多數(shù)納粹屠猶紀(jì)念館中亦很難找到“寬恕”的論調(diào)。多位猶太幸存者在和筆者的訪談中也證實(shí)了這點(diǎn)——“死的不是你,你有什么資格寬恕?!”

新世紀(jì)以來,南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館進(jìn)行了大規(guī)模改造,在很大程度上借鑒了以色列大屠殺紀(jì)念館的建館理念和布展設(shè)計(jì)。改造過程中,中方曾派出團(tuán)隊(duì)專訪以色列大屠殺紀(jì)念館和波蘭奧斯威辛紀(jì)念館,學(xué)習(xí)以色列和波蘭在納粹屠猶教育方面的經(jīng)驗(yàn)。可以說,這是南京大屠殺教育獲益于納粹屠猶教育的一次成功實(shí)踐。2014年12月13日,在南京大屠殺發(fā)生后的77年,中國首次以國家層面公祭南京大屠殺遇難者。國家公祭日的建立亦是借鑒以色列的納粹屠猶紀(jì)念日的重要成果。哈佛大學(xué)榮休教授、美國著名猶太知識分子魏斯教授在與筆者的深談中曾指出,她贊賞中國在紀(jì)念自身苦難的形式上借鑒猶太人的做法,同時(shí),她希望中國人不要誤以為猶太民族和以色列是通過展示傷口引起國際社會同情而獲得尊重和支持,求同情是最不濟(jì)的手段。換而言之,學(xué)習(xí)猶太紀(jì)念館的共情技巧和建立國家公祭日只是萬里長征第一步。

奧斯維辛后的猶太民族,這個(gè)在浩劫中損失了近三分之一人口的民族,將納粹惡魔牢牢釘在世界歷史恥辱柱上,靠的不是指著傷口求同情,而是從國家層面到團(tuán)體、個(gè)人在納粹屠猶問題上直面苦難的勇敢堅(jiān)定、抓捕罪犯的錚錚鐵骨、審判索賠的不屈不撓、全球義人的追認(rèn)表彰、調(diào)查研究的專業(yè)到位、反思教育的深刻徹底和絕不姑息的理直氣壯。

不難發(fā)現(xiàn),納粹屠猶教育的全球化視野是這項(xiàng)教育獲取成功的關(guān)鍵因素。奧斯維辛不僅是猶太人的痛,而是全人類的恥辱。2005年11月1日,第六十屆聯(lián)合國大會一致通過由一百零四個(gè)國家共同發(fā)起的一項(xiàng)決議,將每年的1月27日(1945年1月27日蘇軍解放奧斯維辛集中營)定為“國際大屠殺紀(jì)念日”。相形之下,南京的傷痛近年來才逐漸被世人關(guān)注。2017年11月30日,加拿大華裔國會議員關(guān)慧貞在國會層面呼吁加拿大聯(lián)邦政府將每年12月13日設(shè)立為南京大屠殺紀(jì)念日。今年南京大屠殺八十周年紀(jì)念日到來之際,加拿大的安大略等四省都將舉行紀(jì)念活動(dòng)。

遺憾的是,迄今為止,納粹屠猶教育在我國的實(shí)踐過程中只是在表面上與南京大屠殺比較,真正將西方納粹屠猶研究和教育領(lǐng)域成果嫁接到南京大屠殺的成功案例還并不多,這或許和我國的納粹屠猶教育主要停留在高等教育機(jī)構(gòu)和對于南京大屠殺教育的政治化需求有關(guān)。

進(jìn)口的“反猶主義”隱患和社會正義的拷問

我國雖然沒有土生土長的反猶主義,近年來卻漸有進(jìn)口的反猶主義隱患。海歸宋鴻兵于2007年出版《貨幣戰(zhàn)爭》,該書驚人的銷售量和閱讀量在猶太世界引起震動(dòng),甚至被稱之為“反猶主義正在當(dāng)代中國蔓延”,尤其第一章中對羅斯柴爾德家族的描述被西方學(xué)者稱作“猶太陰謀論”的翻版。這種進(jìn)口的反猶主義現(xiàn)象在日本已頗有聲勢。2014年東京多家公立圖書館館藏的《安妮日記》及相關(guān)書籍遭到破壞,受損范圍涉及至少三十六家圖書館,受損數(shù)量達(dá)288冊。在“猶吹、以吹”之風(fēng)盛行的今天,這種故意夸大吹噓部分猶太人士在經(jīng)濟(jì)、政治等領(lǐng)域具有特殊影響力的說辭值得警惕,西方歷史上多次的反猶浪潮前奏往往就是這些不實(shí)之詞,最終釀成由羨生怨的人性悲劇。

另一方面,德國的國家形象在國內(nèi)也被過分美化,“德吹”們致力于把德國打造成完美的戰(zhàn)后懺悔榜樣。2014年5月,北京大學(xué)德語系黃燎宇教授在北京大學(xué)的德國專題報(bào)告中嚴(yán)厲批判這一莫須有的榜樣形象。其實(shí),德國的認(rèn)罪是迫于各種國際壓力的無奈之舉,很多國人有所不知,德國總理勃蘭特的“華沙之跪”在德國國內(nèi)也曾飽受爭議,可是在某些政治宣傳需要的影響下,德國以一個(gè)懺悔大國的形象粉墨登場。吊詭的是,不少國人將希特勒視為強(qiáng)有力的領(lǐng)袖偶像,這種扭曲的尋求charisma領(lǐng)袖人物的社會心理在國內(nèi)頗有市場。如果只是把希特勒看作強(qiáng)有力的領(lǐng)袖,剝離他對于整個(gè)歐洲猶太族群的毀滅性創(chuàng)傷和發(fā)動(dòng)二戰(zhàn)等一系列反人類罪行,那么納粹屠猶的歷史在中國就會有被曲解的危險(xiǎn)。因此,在這個(gè)意義上,開展納粹屠猶教育對于傳播政治正確的世界歷史認(rèn)知觀很有必要。

同時(shí),納粹屠猶教育轉(zhuǎn)向公民教育的國際趨勢值得關(guān)注,這或許是我國未來在南京大屠殺教育過程中可以大力借鑒、參考的方面。在前文提及的暑期班教學(xué)中,猶太講師哥特爾先生在講課中多次提到納粹屠猶的慘痛教訓(xùn),并強(qiáng)調(diào)一個(gè)人自由選擇的重要性,即一個(gè)人在暴行專制中擁有選擇做施暴者、受害者、旁觀者、抵抗者、義人等不同角色的自由。歸根到底,這項(xiàng)教育是對于社會正義的嚴(yán)肅拷問,尤其對于義人的宣傳和教育。如果通過這項(xiàng)教育能夠讓更多人關(guān)注社會正義,那么產(chǎn)生的社會意義將不可估量。此外,納粹屠猶教育也是提倡族群平等的教育。奧斯維辛和南京未曾遙遠(yuǎn),它們都是極端種族主義下的人間悲劇——猶太人被納粹視為“劣等民族”慘遭屠殺;日軍把中國人看作“劣等民族”進(jìn)行瘋狂虐殺。二戰(zhàn)后,世界多地仍有各種規(guī)模極端種族主義導(dǎo)致的清除暴行,這樣的“反人類”犯罪現(xiàn)象不可小覷。因此,通過這項(xiàng)教育輸出族群平等觀具有積極現(xiàn)實(shí)意義。

全球范圍的納粹屠猶教育在不同國家和時(shí)期呈現(xiàn)不同特點(diǎn)。當(dāng)這項(xiàng)教育走入中國,無疑扯到國人心頭無法愈合的傷口——南京。奧斯維辛和南京未曾遙遠(yuǎn)。即便是炮火中誕生的以色列,也是在建國后經(jīng)歷十多年的沉默,才開始面對巨大的民族創(chuàng)傷,期間篳路藍(lán)縷、波折迭起。從奧斯維辛到南京,這一路荊棘坎坷、血淚滿襟。萬里長城萬里長,長城外面是故鄉(xiāng)。一城之痛,一國之殤。在南京大屠殺八十周年紀(jì)念日之際,銘記南京、南京!

(謹(jǐn)以此文向先師哥特爾先生致敬!)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司