- +1

原諒的權利并不屬于幸存者,而是屬于那些已經死去的人

原創 西蒙娜·韋伊 活字文化

波蘭作家塔杜施·博羅夫斯基在他的著作《在我們奧斯維辛》中說過,一旦進入奧斯維辛,人的生命就已經結束,只剩下軀殼。

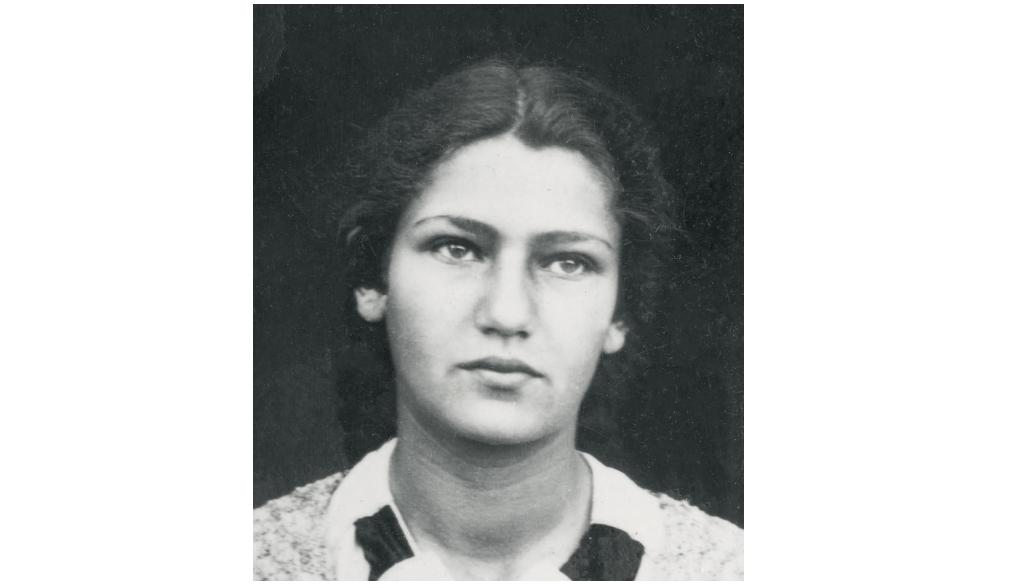

西蒙娜·韋伊就是這段不可遺忘的納粹大屠殺的受害者和幸存者,今天是她的誕辰紀念日。

1944年4月,西蒙娜·韋伊和家人被德軍關進了奧斯維辛-比克瑙集中營。同年的7月13日,她在波布亥克集中營度過了自己的十七歲生日。在《比克瑙集中營的黎明》一書中,韋伊口述了那段恐怖的集中營經歷,用她的個人遭遇刻下歷史中的至暗時刻。

今天當我們重回奧斯維辛集中營時,看到的都是郁郁蔥蔥的景致。但在韋伊看來,這根本就不像集中營。她在書中寫道:

“集中營應該彌漫著焚尸的氣味。煙囪里飄出來的骨灰足以遮天蔽日。在棚屋之間,時常會飄蕩著幾個不知是人是鬼的存在,那都是些被折磨得不成人形的囚徒。這些影影綽綽、形銷骨立的人大多歪在地上,直到別人用棍棒把他們打到起身。”

在西蒙娜·韋伊的生日這天,活字君與書友們分享她的著作《比克瑙集中營的黎明》。很快,集中營一代就要退出歷史舞臺了,但猶太大屠殺離我們并不遙遠。

《比克瑙集中營的黎明》作者:[法] 西蒙娜·韋伊 口述 / [法] 大衛·泰布爾 整理,版本:活字文化 策劃,廣西師范大學出版社 / 2022-6

我們是1944年7月9日到達的波布亥克,那時離我17歲的生日只剩幾天。我們是坐卡車離開的奧斯維辛,盡管波布亥克就在旁邊,路途卻顯得異常漫長。我們大概是圍著整個奧斯維辛集中營繞了一圈才到的西門子工業區。他們這樣做的目的或許是為了擾亂我們的方向感。當我在戰后再次回到奧斯維辛的時候,我驚訝地發現,維斯瓦河畔的波布亥克其實就毗鄰比克瑙集中營。

今天我們看到的奧斯維辛有精心修整的草坪,修繕完好、顏色做舊的房屋。連鐵絲網都顯得那樣平和。人們根本想象不到,在每個哨所里,都曾站著一個拿著沖鋒槍的黨衛兵。

一到波布亥克,我們就得知這里關押著二百二十名男性和三十名女性,其中有不少法國人。這里對不同性別或是工種的勞動者的區分并不像奧斯維辛—比克瑙集中營那樣嚴格。相對而言,人們的交流也更加容易。當然,大部分時間我們還是只能隔著鐵絲網交談。土方作業倒是給了我們肩并肩交談的機會,大家也就自然而然地開始攀談起來。后來,也不知是誰打聽到了7月13號是我十七歲的生日,那天,我得到了超常的優待。法國朋友們送了我半塊面包,集中營的一個黨衛軍則給我添了一片香腸當作eine Zulage,也就是法語中的津貼。

轉移到波布亥克讓我們得以幸存。我被分去砌磚。直到最后我們也不知道這份工作的意義何在。雖然一直很虛弱,媽媽仍一刻不停地勞動。波布亥克的食物并不比在奧斯維辛多,但是質量還是稍好一些。大概西門子公司還是想讓工人保有一定的效率。供應的湯里偶爾會有幾片干蔬或土豆。

我們在這里交到了幾個朋友,還和那兩個從十號宿舍樓逃出生天的年輕女子成了好友。這兩人后來也都得以幸存。其中一位在20世紀90年代末去世。我很敬佩這位女士,她是個不同尋常、勇氣可嘉、充滿活力的人。當時,她孤身被捕,不得不和自己的丈夫和三個孩子分離。戰后,她成功地找回了家人。當我在醫院見她最后一面時,她對我說:“你看,他們希望我們死。可我們贏了。我找回了我的孩子,你有了自己的孩子。我們還有了孫子和曾孫。”在她看來,這無疑是我們與納粹的斗爭中最大的戰果。

1945年1月,紅軍兵臨城下。奧斯維辛的所有營地都撤離了。在雪中長征了六十多公里之后,我們到達了格利維采。一些人在旅途中逃跑了。他們賭了一把。要是我孤身一人,我也會這么做的。當時很多同伴都建議我逃跑,可是,媽媽當時連站都站不穩了,所以我根本沒有做此打算。不少出逃的人都成功地等到了紅軍的到來。而那些掉隊或累極倒地的人,要么當場死亡,要么被看押的士兵結束了生命。

那三日的大撤離對我來說無異于但丁筆下的地獄。我們以為蘇聯人近在咫尺。天都是紅色的。在這次長征中,很多人都掙扎在死亡線上。可就是在這種情況下,本就所剩無幾的幾個女人還要忍受蓋世太保的騷擾。他們聲稱已經有多年沒有見過女人了。放縱的欲望讓情況雪上加霜。所有人都饑寒交迫、驚恐交加。

集中營紀念館的雕塑

黨衛軍比我們更害怕蘇聯人的進軍。大家都覺得自己難逃一死:我們認為黨衛軍會殺光我們,黨衛軍則認為蘇聯人會殺光他們。

后來,我們登上了本是用來運送木材的貨運火車。這些列車由平車組成,毫無遮擋。那時,天降著雪,寒冷刺骨,我們既沒有吃的,也沒有喝的。很多人死在了車上。在這種極端條件下,我們開始了為期八天的旅程。整整八天,饑寒交迫的我們幾乎沒有進食。在抵達布拉格附近的郊區后,每當列車靠近居民樓,人們就會從陽臺上向我們扔面包......雖然這些面包大多落在了鐵路的道砟上,但是我們多少接到了一些。一過奧地利的邊境,就沒人給我們扔面包了。在奧地利的車站,黨衛軍倒是允許人們給我們送水。可不知道是因為害怕還是出于不信任,沒人敢給我們送東西。我們只得學會用被繩子掛著的舊飯盒刮一些雪來喝。

毛特豪森集中營位于奧地利林茨市附近。那里曾先后關押了二十多萬人,有約十萬人喪生于此。

1945年1月25日,我們到達了已經人滿為患的毛特豪森(Mauthau-sen)集中營。我們的列車上當時有1500—2000人。為了擠上列車,人們手段盡出,相互傾軋。之后,我們到達了朵拉。

列車上所有的男人都留在了朵拉。這一路,列車上的乘客傷亡過半。女性更是只剩下一個小隊。在朵拉,集中營的囚徒們都在趕制V2火箭。在那待了一天之后,我們又啟程前往貝爾根·貝爾森。

這里所說的“我們”指的是從波布亥克一同出發的那個由三十五名女性組成的團體。我們的編號非常接近。就算我們想分開,也不太可能。

隊伍里有一位法國女牙醫,一些后來一直和我保持著密切聯系的伙伴,還有五十多個茨岡人(Tzigane)。她們中的一位在火車上經歷了分娩。那個可憐的孩子完全沒有活下來的機會。母親倒是活了下來。

在貝爾根·貝爾森,我被分到了黨衛軍的廚房工作。這看起來好像平凡無奇,可實際上卻是天大的恩賜。當時連黨衛軍都沒有面粉了,我們的工作就是把土豆擦成碎末做成湯底鋪滿整個湯桶。動作必須要快。我有時覺得自己流的血、擦掉的皮都趕得上放進桶的土豆淀粉了。每天都要填滿整整一桶。這就是個不可能完成的任務。

回想起來,這份工作比我在奧斯維辛搬石頭時更可怕。有時候,為了更快填滿湯桶,我們會背著監工往里面加水。可我的動作永遠不夠快,是個“一無是處,連削土豆都不會的法國人”。

我經常怕得直哭。

他們總威脅著要把我趕出廚房。可只有待在里面才有一線生機。那時,囚徒們已幾乎無物可食。留在廚房,我還能弄到點殘羹冷炙。一天,我甚至用一個小木盆裝了兩三杯牛奶。直到今天,我仍討厭牛奶。可當時,我卻喝下了黨衛軍的牛奶。我還為媽媽偷了點糖。神奇的是,在被發現并被痛打一頓之后,我居然留下了那點糖。

在貝爾根·貝爾森,人們漸漸相信:大家遲早都會死。每個人都這么想。到了某個點,誰都可能會覺得再也無法忍受了。不過,盡管很多人都想結束這種痛苦,真正自殺的人卻很少。

貝爾根·貝爾森集中營沒有被設計得像比克瑙那么嚴苛,配備也不相同。這里沒有毒氣室。我被關押在那里的時候,要做的事其實很少。使人們乏力的不是繁重的苦役,而是物資的匱乏。我們幾乎無物可吃,更要命的是,集中營里已無立錐之地。存在完全失去意義。

隨之而來的是斑疹傷寒和痢疾的肆虐。

我們已經完全沒法洗漱。死亡成了很多人希冀的解脫之途。我覺得,媽媽就一心求死。

1945年的三四月,斑疹傷寒在集中營迅速蔓延,饑荒也到了頂點。然而,時間是雙向的。隨著時間的推移,我們也覺得勝利就在眼前,可以星期來計算。

不僅如此,在這最黑暗的階段,我們卻不再覺得黨衛軍會殺光我們。

我們感到他們既沒那個時間也沒那個欲望。他們全都怕得要死。

1945年4月,集中營每晚都會遭到炮彈襲擊。出于安全考慮,我們時常會在黑黢黢的廚房躲到凌晨兩點。可當我們在深夜返回到營地時,所有的地方都關門了,我們連坐的地方都找不到。

相關推薦

[法] 西蒙娜·韋伊 口述

[法] 大衛·泰布爾 整理

活字文化 策劃

廣西師范大學出版社

2022年6月

西蒙娜·韋伊是納粹大屠殺的受害者和幸存者,是賦予法國女性墮胎權的立法者,也是致力于實現歐洲和解與團結的政治家。然而,一生的榮耀也難以抹去的,是她作為集中營囚徒的文身:78651。

本書根據西蒙娜·韋伊紀錄片整理而成。這部自述讓我們看到了一位杰出女性堅韌不拔的靈魂。而在這強有力的性格背后,是慘痛的集中營遭遇。雖然我們無法真正感同身受,但是韋伊為我們提供了一套帶著傷痛前進的方法:不要停下做事情的腳步,并且相信自己可以擁有正常的生活。《比克瑙集中營的黎明》

原標題:《原諒的權利并不屬于幸存者,而是屬于那些已經死去的人》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司