- +1

卷軸畫塑造了我們對中國繪畫的認識,但它不是全部

突破卷軸畫范圍,

拓展“中國繪畫”概念的疆域。

改變繪畫史敘事模式,

重新講述中國繪畫的故事。

從巖石上的神秘圖像,到陶器、建筑上的紋飾與壁畫,繪畫的二維平面如何產生?

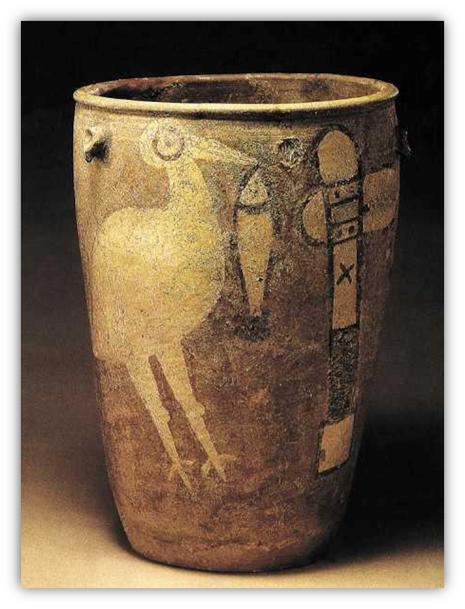

從陶甕上的鸛魚石斧圖,到彩繪漆盒上人物與時空交疊的空間性圖畫,器物表面的寫實繪畫如何引發了畫像的獨立?

楚漢墓葬禮儀藝術展現的第一個繪畫高潮如何聯系著后世佛教壁畫和卷軸畫的繁榮發展?

名家輩出的宮廷藝術與臻于極盛的公共宗教藝術在朝野間的爭奇斗艷如何塑造了富有變化和新意的盛唐氣象?

在中國繪畫三千年的漫長歷史中,以唐末為節點的早期繪畫擔負著開發繪畫媒材的宏大歷史職責,無名畫家的集體創作在日常生活和宗教禮儀環境中扮演著重要的角色,不同于以卷軸畫為大宗的后世繪畫,考古材料中所反映出的不同時期、地域和畫手的風格變化,使得這段繪畫史具有了研究方法上的獨特性格。

近日,北京大學藝術學院鄭巖教授應邀分享巫鴻老師創作的新書《中國繪畫:遠古至唐》。

活動現場照片(右:鄭巖教授 左:《中國繪畫》責編小熊)

從巖石上的神秘圖像,到陶器、建筑上的紋飾與壁畫,繪畫的二維平面如何產生?從陶甕上的鸛魚石斧圖,到彩繪漆盒上人物與時空交疊的空間性圖畫,器物表面的寫實繪畫如何引發了畫像的獨立?鄭巖教授從這本書的策劃過程聊起,與讀者講述怎樣認識中國繪畫的巨大體系,作者又是如何運用圖像分析能力理解中國近百年來的考古學成果下,不同時代、不同平面上的不同圖像之間的內在勾連。

(本文為本次活動內容整理)

卷軸畫塑造了我們對中國繪畫的認識,但它不是全部

來源 | 文景

01

中國繪畫不等于卷軸畫

主持人:提到中國繪畫或者中國畫,我們腦子里首先浮現出來的是《千里江山圖》《簪花仕女圖》這樣的卷軸畫,但是巫鴻老師的這本《中國繪畫:遠古至唐》是從巖壁上的巖畫開始講起,書中不但提到卷軸畫,還有很多其他的繪畫的形式。為什么在大眾的認知當中,中國繪畫就等于卷軸畫?是不是很多美術史書中也是這么寫的?

(傳)周昉《簪花仕女圖》。唐,遼寧省博物館藏

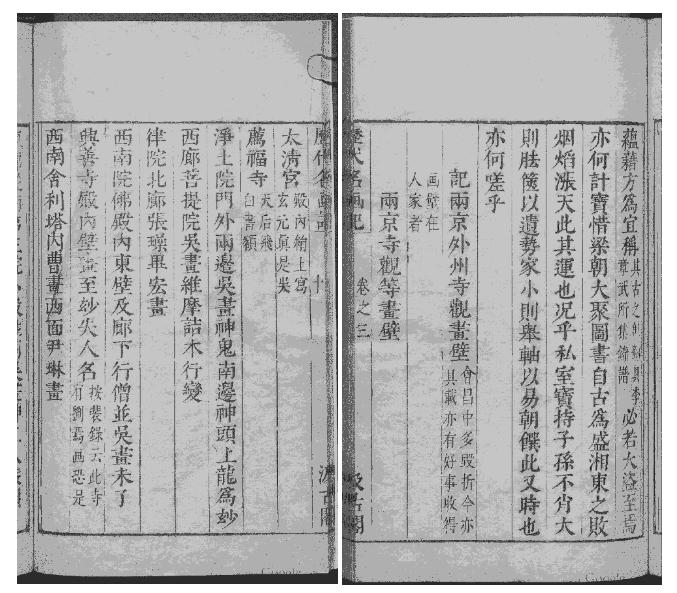

鄭巖:這是一個非常有意思的問題。我們把中國繪畫理解成卷軸畫,說對也對,說不對也不對。確實,卷軸畫是中國繪畫一種非常獨特的形式,但把卷軸畫等同于中國繪畫實際上是慢慢建構起來的一個概念。中國最早的,也是人類最早的一部繪畫史,唐代張彥遠的《歷代名畫記》里有一章《兩京外州寺觀畫壁》,記載的是壁畫。這本書中還記錄了屏風、手卷、畫幛等,門類非常豐富,甚至提到漢代的時候儒士趙岐在自己的墓室里畫畫的故事。可見在唐代,繪畫概念是非常大、非常寬的。后來這個概念在歷史進程中不斷收縮。藝術史的寫作是不斷選擇和淘汰的過程,就是要看誰來寫。

《歷代名畫記·兩京外州寺觀畫壁》

宋代文人階層興起以后,對繪畫有一些分類。郭若虛在《圖畫見聞志》中將繪畫分為“術畫”和“藝畫”,并認為術畫非畫。到明代,董其昌將山水畫分為南北宗,認為南宗更體現了文人的風格情調。這實際上是一套文人的價值體系和風格的系統。所以你看到了清代的時候,不光是壁畫被排斥掉了,甚至很多宮廷繪畫都變成不入流的東西了。

到了近代,西方繪畫藝術的概念進入以后,大家才開始重新反思這套東西。所以,確實可以說卷軸畫塑造了我們對中國藝術的一種認識,但它不是全部。

02

考古學結構性地改寫了中國美術史

主持人:我們現在能看到的卷軸畫,不管是真跡還是摹本,都出現得比較晚。如果想看上古時期的畫作,可能更多地是要到器物上、巖壁上、建筑上,或墓葬里面去找。所以《中國繪畫:遠古至唐》中使用了非常多的考古材料。您覺得考古材料的使用,對中國繪畫史的研究有什么樣的意義呢?

鄭巖:以田野調查和田野發掘為基礎的現代考古學從1921年進入中國,到現在是101年。地下出土的材料日新月異,很多學科都受益于考古學,但我想受益最大的是中國美術史的研究,它結構性地改變了中國美術史研究的史料。寫《歷代名畫記》的張彥遠其實已經看不到漢代的繪畫了,他在寫到早期繪畫的時候更多地寫了一些傳說和逸聞。我們今天就很幸運,有了考古學,我們就可以看到漢代的壁畫和新石器時期的彩陶,這給繪畫史帶來了結構性的改變。

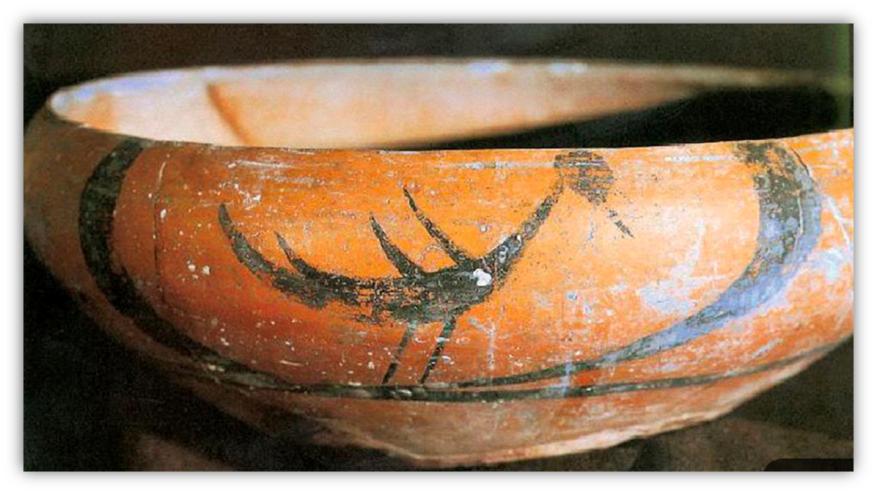

鳥紋彩陶砵。新石器時代仰韶文化,陜西華縣柳子鎮泉護村出土

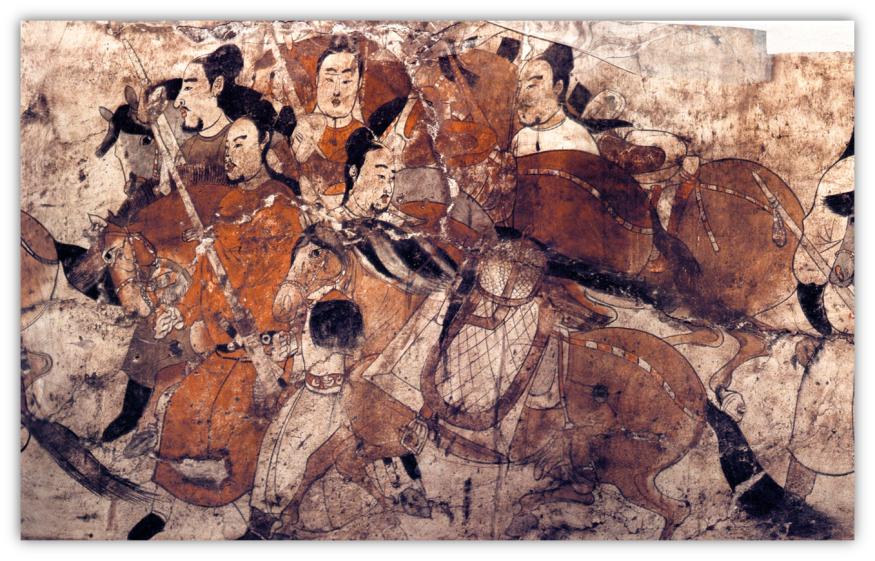

另外,有了考古學,傳統繪畫史研究中很多空白也被填補起來。比如北朝繪畫在文獻記載上就很少,而南朝的就比較多,因為南朝是漢人的政權,更多地被后世當作文化正統來闡釋。而我們現在出土的壁畫里有大量北朝的作品,包括敦煌,這些都是前人很少知道和沒有注意到的。除了對題材的重視以外,還有學術理念的改變,眼光的改變,包括意識形態的改變。各個社會階層的繪畫,包括底層勞動者的創作、宮廷繪畫,都成了現代藝術史研究的對象。考古學提供了非常強有力的支持,幫助中國繪畫史的研究向現代學術轉換。

騎馬出行。北齊,山西太原婁睿墓墓道壁畫

薩埵太子本生。北魏,甘肅敦煌莫高窟第254窟中壁畫

03

中國繪畫史研究最前沿

主持人:您認為《中國繪畫:遠古至唐》這本書的主要寫作特點是什么?

鄭巖:首先,這本書是脫胎于1997年巫先生與幾位學者合著的《中國繪畫三千年》,盡管只是其中的一部分,但也需要與其他學者有一定的協調,需要考慮“通史”的關聯性。而從他自己的寫作來講,他使用的材料和方法與后面以卷軸畫為中心的部分在呼應的同時,還是有很大區別的。他不是先預設一個問題,比如一定要把山水畫向前推得更早,而是在材料中看各種元素是怎樣逐步出現的,如敘事是什么時候出現的,人物形象是怎么塑造的,色彩是怎么運用的,平面的意識是怎么出現的,它和那些器物之間是什么關系等等。巫先生在書里用的很多材料是大家熟悉的,有些東西我們的中學課本上就有,但是他分析的方法我們并不完全熟悉,所以我覺得這本書是有意思的。他在這本書里不光教我們知識,同時告訴大家怎么去看一幅畫。

例如書里講到,鸛魚石斧圖為什么是一幅獨立的繪畫?因為雖然它被畫在一個陶缸上,但創作者實際上只用了這個缸的一面,相當于把一個曲面當成了平面來使用,在概念中把這個曲面展開了,所以我們在觀看的時候也只能從一個角度去看它。我讀到這一段,覺得豁然開朗。繪畫的平面不是天然存在的,而是被人們尋找、認定,然后創造出來的概念。我建議年輕的朋友讀這本書的時候可以注意一下作者是怎么去分析這些材料的。

鸛魚石斧圖彩繪陶缸。新石器時代仰韶文化,河南臨汝出土

另一方面,這本《中國繪畫:遠古至唐》相比他在90年代寫的《中國繪畫三千年》增加了很多新的材料。一般像巫先生這個年紀的學者,有時候就不太去注意這些新的東西了,但他不是這樣,微信上新發表的一個材料,他馬上就看到并在書里提到了,可見他對新材料的敏感。他會隨時關心其他學者,包括比他年輕的學者的研究成果。我也很榮幸巫先生引用了我畫的一幅插圖。所以我覺得這本書既是一本舊書,也是一本新書。

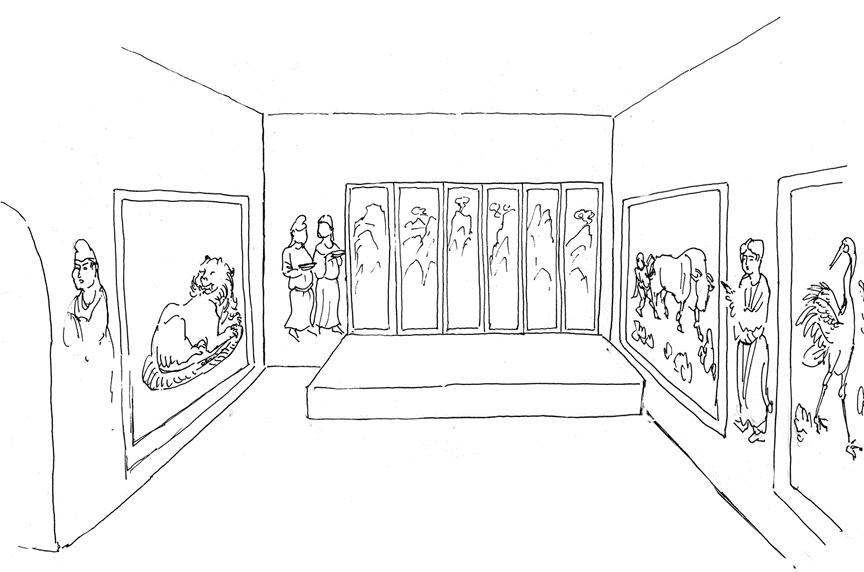

李道堅墓示意圖,鄭巖繪

這本書還和巫先生一直以來的研究有一層關聯,就是試圖建立創作者、作品和觀者之間的有機聯系。比如他會講畫怎么拿、怎么展開,誰來畫的,為什么畫的?當時是怎么使用的?使得作者、觀者、贊助者、使用者都牽涉進來,整個社會的背景也牽涉進來。這種有機的關聯絕不僅僅是我們學歷史的時候背誦的“時代背景”,而是多種層次、多種角度的,背景和作品之間必然有很多具體的因素,如具體的人物和事件就是一種中介,這是非常重要的。讀者在閱讀的時候需要留意把這些層次慢慢地剔剝出來,能夠得到很多方法上的啟發。

04

什么是中國早期繪畫?

如何欣賞中國早期繪畫?

主持人:這本書在交初稿的時候名字叫做《早期中國繪畫》。那么中國繪畫史的時間是怎樣劃分的呢?根據是什么?

鄭巖:所謂“早期”的意義也是大家約定俗成的,并沒有進行嚴格的界定,大家的用法也不太一樣。比如高居翰(James Cahill)教授談到“早期繪畫”講的其實是宋代繪畫。他主要的研究對象是傳世品,宋代的傳世作品就已經很少了,所以他把那個時代看成是“早期”。但是在考古學上說法就很不一樣,如果說你是做“早段”的,意味著你是做史前和原始時代的,做漢代就叫“后段”了。

還有一點是巫先生在前言當中特別提到的,就是我們提到早期和晚期的概念時,要避免絕對的線性思維或絕對的分割。對于早期繪畫,我們不知道作者的名字,很可能只是因為沒留下來。但是每個人都有名字,馬王堆帛畫也有一個具體的人去畫,只是我們不知道他的名字,到了后來大家才有意識地開始在作品上署名,這其中藝術家的自覺意識當然也會有變化。

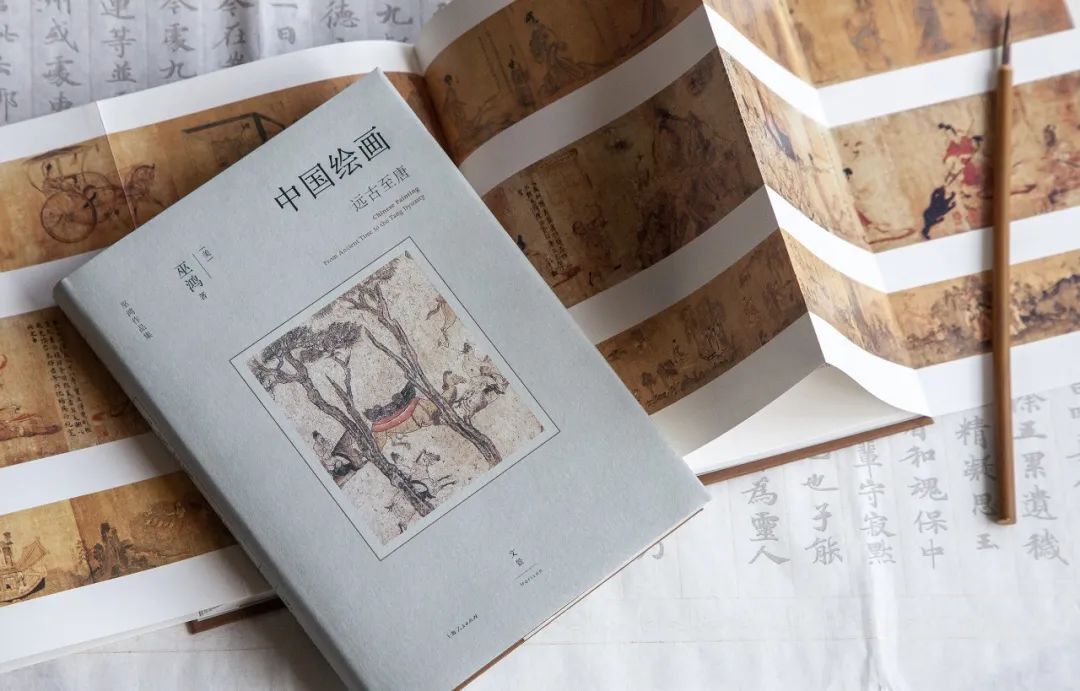

《中國繪畫:遠古至唐》書影

另外,一種新的現象出現時,舊的東西不是馬上退出歷史舞臺,只是隱到了主流背后。比如壁畫,比如宮廷繪畫,都一直存在著,只是人們在書寫繪畫史的時候沒有去選擇這些材料。還有一些時段,我想只是缺少發現,比如商周時期好像就沒有繪畫,只有青銅器,但是怎么可能呢?我們在墓里就發掘出了一些繪畫的殘跡,如葬具上的裝飾,可以想見宮殿、祠廟里可能也有。《楚辭·天問》就是屈原在看了楚國宗廟里的壁畫后有感而發,《孔子家語》里也提到孔子去宗廟里看到壁畫,只是我們現在看不到了。

還有大家可能會說,為什么書里寫到漢代講了那么多墓葬壁畫。這并不是說墓葬壁畫比其他繪畫重要,只是因為墓葬壁畫的材料更多地被我們發現、保存了下來。所以我們讀這本書的時候就會認識到中國繪畫是由不同的線索構成的一個巨大的體系。

05

畫論與實踐

主持人:魏晉南北朝的時候已經形成了中國繪畫的理論,這種繪畫理論本身和早期的繪畫史研究,對后世的繪畫創作產生了什么樣的影響?

鄭巖:這本書的核心寫法是以作品為中心,當然在魏晉之后,也提到了當時的繪畫理論。顧愷之等大畫家所在的六朝時期我認為可以說是中國繪畫的古典時代,在這之前可以看作是一個“史前”期,理論和畫史的出現,說明關于繪畫的真正的歷史書寫開始了。這些理論和創作彼此互動,后人也在這個基礎上不斷地追念、追加,這些在這本書的后半部分都有所提及。和以前的寫法不一樣的是,作者不是把畫論單獨提出來討論,而是建立了一種新的結構,因為有了考古材料,我們就可以把這些畫論和作品之間的關系做更清晰的梳理,這是以前我們沒有的條件。

顧愷之洛神賦圖卷局部(宋摹),故宮博物館藏

主持人:繪畫理論好像是一種純藝術的研究,但是繪畫的功能其實是不一樣的,除了藝術性,它可能還有其他的目的,比如記錄,比如通神,而這些功能性和繪畫理論結合在一起可能又會產生新的繪畫的面貌。

鄭巖:你說的這個問題非常關鍵,可以讓做畫論研究的學者再進一步思考。我認為繪畫理論的研究也不能局限于我們現在所認定的范圍,應該還有幾套不同的系統,比如佛教關于繪畫的概念和理論。錢鍾書先生也提到過一個北朝的造像記,是道教的老君像,然而在造像記中對這個像的描述是比波斯的工藝、優填王的像還要好,都是以印度、中亞的佛教造像來做比,因為佛教是像教。可見,那個時候佛教藝術是很強勢的一個體系,以至于影響到道教造像及相關的話語體系。可以說在中古時期,佛教藝術進入以后,給繪畫理論帶來很大改變,各個階層的畫家都不同程度地受到佛教的影響。這在過去文人書寫的繪畫理論中是被排斥的,如我們前面談到的“術畫”,這個概念與道教、佛教的聯系,也值得研究。馬德先生整理過敦煌發現的工匠史料,還有邈真贊等,都值得再從理論上去做進一步的發掘。

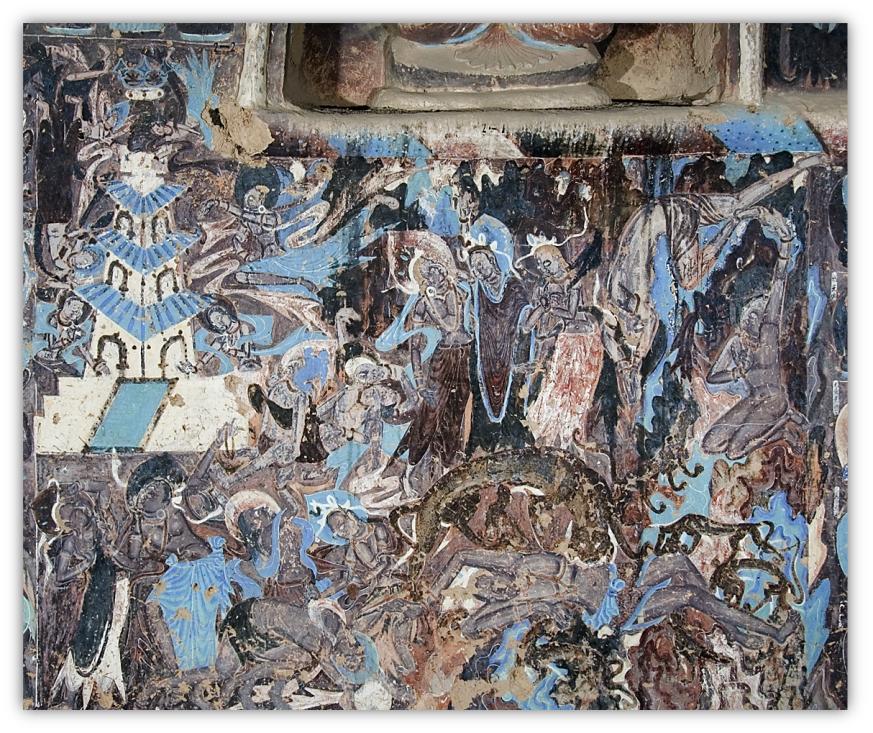

燃燈。初唐,甘肅敦煌莫高窟220窟藥師經變壁畫局部

06

什么是畫科?

主持人:在敦煌壁畫和墓室壁畫里,我們可以看到很多復雜的題材,同一個畫面上往往既有人物、動物,也有山水、亭臺樓閣等等,跟后世我們所理解的山水畫、花鳥畫、人物畫等有很大的區別。畫科是什么時候開始分開的?為什么會分開呢?

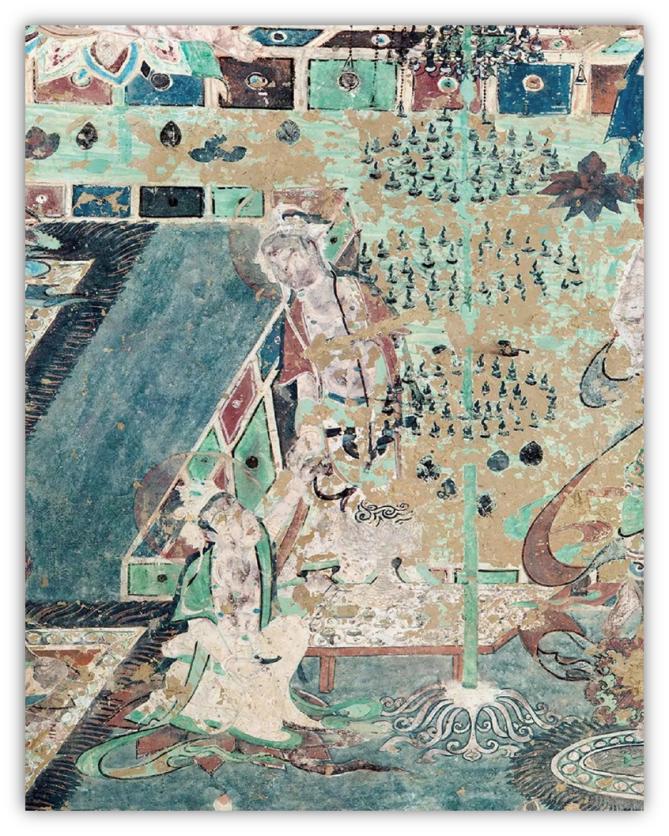

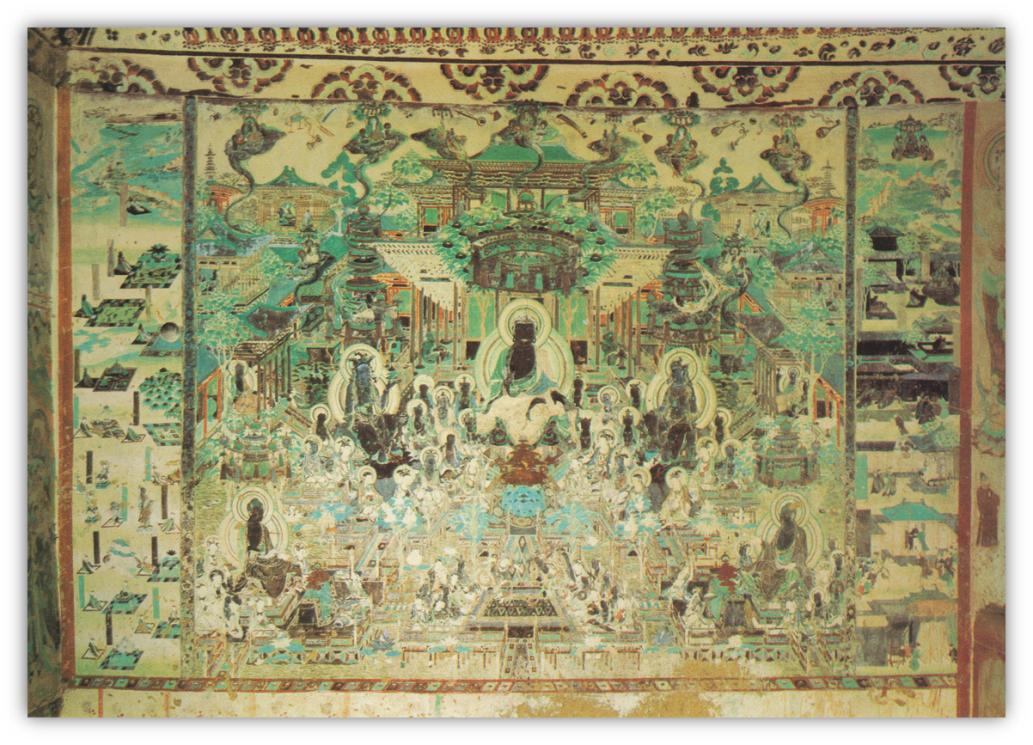

觀無量壽經變。盛唐,敦煌莫高窟172窟南壁壁畫

鄭巖:繪畫的分科是比較晚的一個概念,大約從唐代開始,比較清晰的是宋元以后。分科是繪畫母題的分類,到后來也變成了一種價值系統。我看到比較早講到題材區分的是《韓非子》,其中借給齊王畫畫的一個人的口說“犬馬最難”,“鬼魅最易”。到了顧愷之,說到畫畫難易的問題,他劃分為人、山水、狗馬、臺榭等。

分科的意識是非常重要的。最開始繪畫是一種成人倫助教化的工具,用來表現某個概念或某個主題,強調其功能,你談到的敦煌壁畫也是這樣。藝術家自覺意識漸漸凸顯出來,他們彼此競爭,也會有不同的聲望,繪畫市場化,觀者就有品評,有的人就專攻其中的某個領域,使得繪畫的訓練也就越來越專門化了。畫界畫需要了解建筑和舟車的結構,畫人物需要了解人體的樣貌、衣服的樣式,畫山水更是有一套復雜的理論。

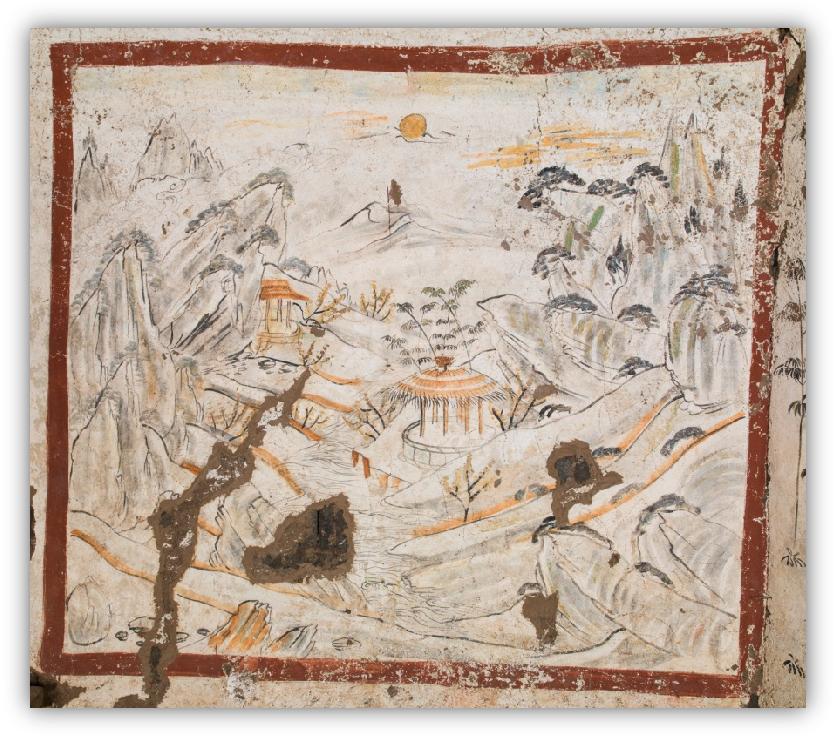

分類的重要之處不在于表現什么主題,而在于畫家繪畫語言的專門化,這種專門化實際上是促進繪畫發展的一個重要因素。但是我們會看到這個過程也是逐步的,像吳道子這樣的大藝術家就什么都能畫,山水、人物、鬼神無所不能,是一個百科全書式的畫家,到后來慢慢有些人就排斥掉很多東西,當文人掌握了話語權的時候,山水畫自然也就凸顯出來。

從另一個方面看,相對于文人主動選擇山水畫來表現自己的思想和審美情趣,那些在寺觀里畫畫的工匠很可能什么都要畫,什么都能畫,藝術水平也不一定就低。他們雖然說不出來,也不能寫,但也會崇拜、模仿那些大畫家。我研究過一座清代的墓里的壁畫,那些畫工在一個角落里的屏風上模仿徐渭的畫,畫得非常有意思。這也體現了不同社會階層之間的關系。

山水屏風。盛唐,西安郭新莊韓休墓壁畫

整個繪畫史的發展并不是線性的,而是多線程的。只不過是在某一個時期,它會呈現出某種比較主流的面貌,但是其他的可能隱在這個主流的背后,此起彼伏,互相交錯,波瀾壯闊。

THE END

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司