- +1

保羅·麥卡特尼,八十歲,不止披頭士

剛剛過去的格拉斯頓伯里音樂節上,保羅·麥卡特尼(Paul McCartney)登臺。“我們演披頭士,你們的手機就會亮起,變成星星閃爍的銀河。唱新歌的時候,我仿佛凝視黑洞。”

披頭士解散后的漫長年月中,保羅·麥卡特尼面對的就是這樣的舞臺和現實。上半場,麥卡特尼唱了羽翼樂隊(Wings)和個人作品——《Junior’s Farm》《Nineteen Hundred》《Eighty-Five》《Letting Go》《Fuh You》……臺下的星空經常閉上眼睛。下半場,披頭士的音樂響起,《Let It Be》《Live and Let Die》《Hey Jude》,星潮洶涌。大屏幕放大了布魯斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)迷弟般的笑容。這位上世紀七十年代的搖滾明星,和前輩合唱《Glory Days》和《I Wanna Be Your Man》時露出不敢相信自己好運的表情。

保羅·麥卡特尼和布魯斯· 斯普林斯汀。 來源《衛報》Joel C Ryan

約翰·列儂(John Lennon)年輕的聲音被提取出來,與麥卡特尼共唱一曲《I’ve Got a Feeling》。他們一個被子彈凝固在永遠年輕中,一個自然地老去。前者得到最高的贊譽和最深的懷念,后者的一部分也被他人的眼光禁錮在過去。

那一晚,麥卡特尼一共唱了38首歌,近三個小時,至午夜方結束。他又在后臺派對流連到凌晨三點鐘,對一個八十歲的人來說體力真不壞。像往常一樣,依然是《The End》結尾。這是列儂最喜歡的麥卡特尼歌詞,“最后,你能帶走的愛和你付出的一樣多”。

披頭士是年輕和友誼最美的化身之一。麥卡特尼和列儂在一起寫了那么多歌。他們肩并肩,膝靠膝,頭碰頭,逐字逐句地寫出了那些歌。他們的分道揚鑣是不止一代人的創傷。而對麥卡特尼來說,分開的創痛從未離開過他。去年他還告訴《紐約客》:“不僅僅是工作沒了。很明顯,我們曾經擁有的不只是一份工作。它是披頭士,是音樂和音樂生活,是我的好伙伴。”他的女兒、設計師史黛拉·麥卡特尼(Stella McCartney)還記得,“我們童年的很大一部分是陪爸爸從分手的傷痛中恢復”。

列儂如果是神,也不是大度豁達的神。分手后,他把自己對樂隊的貢獻說得很大,擠壓麥卡特尼的存在。1980年列儂的死強化了這種印象,讓它成為一種事實。“馬丁·路德·列儂”,好脾氣的麥卡特尼曾經氣鼓鼓地這么說過。2002年以后,人們發現二人合作的一些歌,創作者被改成了“麥卡特尼-列儂”,可想而知畫面不會好看。變成明星、爵士、德高望重的老藝人,原來也有點小氣……

1997年保羅· 麥卡特尼因為對音樂的貢獻被封為下級勛位爵士時,艾倫·帕特齊(Alan Partridge)一句“羽翼是披頭士本來可以成為的樂隊”,引來臺下大聲哄笑。

但情況在2022年發生了變化。疫情、戰事和經濟衰退帶來全球性的懷舊風潮。未來不可期,所以舊的多半是好的。人們意識到,文化老巨人們不會永遠存在,雖然他們看上去像是會永遠活下去。

人們對搖滾音樂的看法也已改變。我們仍然熱愛飽受困擾,早早進入天堂的“年輕人”們,也開始懂得欣賞老而彌堅,從青年反叛者出發,在旅途中拾取了智慧和包容的老人。資深音樂記者、評論者羅布·謝菲爾德(Rob Sheffield)在他的書《Dreaming the Beatles》里形容保羅· 麥卡特尼:“令人意外地絲毫未受到生活的折磨”。這種從前不受待見的特質,在今天看來也像鉆石了。

順便說一句,在今年的格里斯頓伯里,比莉·艾利什(Billie Eilish)也來了,成為格里斯頓伯里史上最年輕的壓軸藝人。這個音樂節的氣質(或者說規矩)也在改變。從前,艾利什這樣全球熱門的流行歌手極少出現在格里斯頓伯里,更不會得到壓軸機會。但今年她來了,唱微妙輕盈的歌,根本沒有試著加熱現場的氛圍。臺下許多許多人就安靜地聽,不呼喊也不離開,直到最后。

麥卡特尼愛人的方式,和列儂的極致之愛相比正常多了。第一任妻子琳達·伊斯特曼(Linda Eastman)1998年死于乳腺癌后,他稱自己“斷斷續續哭了一年”。琳達是他青年時的親密女友,彼得·杰克遜(Peter Jackson)去年的紀錄片《披頭士:回歸》(The Beatles: Get Back)里,還有琳達和小野洋子(Yuko Ono)閑聊的鏡頭。直到她去世,麥卡特尼和伊斯特曼只有一個禮拜的夜晚沒有共同度過。那一周,麥卡特尼因持有大麻在日本蹲監獄。他是三個親生孩子瑪麗、史黛拉、詹姆斯和繼女海瑟爾的父親,上岸的情場浪子,一個好丈夫。

《披頭士:回歸》(The Beatles: Get Back)是六小時的巨片,拍攝時間是1969年披頭士最后一張錄音室專輯《Get Back》完成前的三個禮拜。他們只有三個禮拜的時候創作和錄制,原先的創意紛紛被推翻。分手的預感已經形成,氛圍暗淡,但這部影片從老素材中找出并非全然如此的證明。

還是有一些快樂的片段:列儂和麥卡特尼唱《Two of Us》的和聲時,目光交匯;麥卡特尼的六歲女兒海瑟爾沖著麥克風尖叫,列儂高興地大喊“洋子!”;麥卡特尼閑彈貝斯,胡亂唱著,漸漸成型的節奏和旋律匯成《Get Back》。

不快在排練的一開始有過,但隨著創作進行,它們被音樂與愛消融。他們的談話塞滿創作過程,內容廣泛——音樂,在利物浦和漢堡的歷史,午飯吃什么(哈里森的最愛之一是“又大又新鮮的完整蘑菇”,那些無窮無盡的宿醉。他們聊前晚的電視節目,從科幻劇到政治新聞。

能夠明顯地看出,保羅·麥卡特尼是進度的主要推進者。其他三位成員都有游離的時候,只有麥卡特尼始終投入。是他寫出夠好的音樂雛形,讓其他人相信這支樂隊還有繼續存在的理由。他坐在鋼琴前,帶著樂隊跟隨似有若無的旋律前進,像追逐彩虹的人在荒原上跋涉,來到《Let It Be》的巨輪彩虹前。

他是樂隊的驅動力,迫使大家進步。也可以這么說,保羅· 麥卡特尼比別人更清楚,他們擁有的東西有多珍貴。

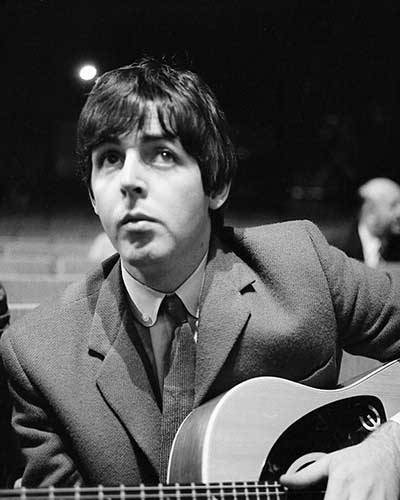

保羅·麥卡特尼

1942年出生于愛爾蘭裔移民家庭的保羅·麥卡特尼,是受惠于1944年英國政府頒布的“巴特勒教育法”的第一代,也是戰后擺脫愛爾蘭小社會影響,擁抱英格蘭新繁榮的新一代移民后裔。麥卡特尼的父母盡其所能讓家里的兩個男孩接受最好的教育。作為棉花推銷員的父親對文字敏感,癡迷拼字游戲,并把這種熱情傳給了兒子。小麥卡特尼也鐘愛尋找困難的字眼,享受找到它時血液凝固的快感。他和葉芝(William Butler Yeats)一樣對面具、人格的主題感興趣,“歌里出現的各色人物都是虛構的,關鍵是對人物的想象”。

畢業于牛津大學唐寧學院的英語老師為他打開文學的大門,是麥卡特尼學生時代最重要的導師。另外的導師們是各種流行音樂和電臺節目。小理查德(Little Richard)和查克·貝利(Chuck Berry),“布里爾大廈”(Brill Building)和“叮砰巷”(Tin Pan Alley)。他最早的偶像是布迪·霍利(Buddy Holly),“他自己寫歌自己唱,吉他也是自己彈”。

母親在保羅·麥卡特尼14歲時去世,死因和琳達一樣亦是乳腺癌。他記得父親對喪妻的反應和他截然不同。他的父親堅持不在孩子面前落淚,關在房間發出動物受傷般的哭泣聲。年少喪母是麥卡特尼和約翰·列儂共同的體驗。

1957年,麥卡特尼加入列儂的“采礦工樂隊”(The Quarrymen)。三年后,這支樂隊脫胎為披頭士。他們在漢堡嶄露頭角,1962年1月發表《Love Me Do》,隨后的七年如火箭沖天,每一天都比昨日更接近燦爛星河。1963年的一個希臘假期,麥卡特尼意識到一點:也許余生都會被名聲包圍。他告訴自己:現在回頭還來得及,否則就只能接受名聲和它的全部附庸。由于放棄樂隊是不可能的,他其實沒有選擇。

保羅·麥卡特尼(Paul McCartney)沒有寫日記的習慣,也無意出版自傳。不過他的確有一個記錄生活的習慣——寫歌詞。去年出版的兩卷本新書《The Lyrics: 1956 to the Present》收錄154首麥卡特尼的歌詞,是他很重要的一部分生命結晶。

書的內容分兩部分:按字母順序排列的歌詞本身,以及他和詩人保羅·馬爾登(Paul Muldoon)在五年、24場正式交談中提煉出的文字。兩人在紐約見面,每次時長約2-3小時,夠討論6-8首歌詞。每首歌詞下面配一條馬爾登的評論。如果馬爾登向麥卡特尼指出,《She Loves You》有小說《送信人》(The Go-Between,L.P. 哈特利)的影子,他會愉快地承認確實受其影響。他會任自己神游回利物浦的童年:在樓梯下的小間接電話,被老爸打發到街上收集牛糞種玫瑰,看《布西提和斯納吉》(Boostsie and Snudge,馬蒂·費爾德曼的喜劇作品)……

麥卡特尼有一個天賦——在哪里都能寫歌詞。從戀人們到氣候變化、種族問題、一條狗或一輛車,什么都能變成歌詞。

除了對列儂的復雜情感,他算是一個溫和、大氣的人。他和琳達經營莊園,提倡素食,極少推辭和慈善有關的創造性活動——唱片或者演唱會。他待人和善,在人前總是收斂起自己聰明、古怪、魯直的一面。

這種性格特質也反映在他的作品上。列儂喜歡用第一人稱寫歌,麥卡特尼對別人更感興趣。他像個小男孩,對每時每刻發生在生活中的奇跡感到驚奇。

《Hey Jude》像一首閱盡千帆后的歌,但的確是這個年輕人,給了世界最溫暖的祝福。不可思議吧,《When I’m Sixty-Four》是他青少年時期的作品。一條叫《Penny Lane》的街上,有一個理發師,一個銀行家,一個消防員,一個護士,一堆小孩子,很少焦慮。鏡頭所及,皆是生活各就其位的快樂。

《Eleanor Rigby》是我最喜歡的披頭士之一。“孤獨的人啊/他們從哪里來?/孤獨的人啊/他們將歸于何處?”這兩句歌像滑過夜空的星星,明知星星的出生和結局,依然不禁浮想聯翩。在任何意想不到的時刻,這首歌都會跳出來,踩中孤獨的神經。列儂的幽默帶刺而神秘,麥卡特尼不動聲色地誘你進入摩肩接踵的熱鬧世界。孤獨的空氣在人群中穿行,請你睜大眼睛,張開每一只毛孔去感受。

保羅·麥卡特尼什么都會,什么都能做好。鮑勃·迪倫(Bob Dylan)說他“既有寫旋律的天分,節奏感又好,什么樂器都能演奏,尖叫嘶吼起來比任何人都不差……這人做什么都毫不費力”,簡直沒有弱點。

披頭士太璀璨,讓后披頭士時代顯得無比漫長。雖然他是保羅·麥卡特尼,他后來的音樂還是被曾經的名聲籠在云霧中。比較出名的有:同名首張個人專輯《McCartney》(1970);“羽翼”時期的《Band on the Run》;合成器實驗的《McCartney II》(1980)。

當地時間2022年4月21日,美國加州洛杉磯,保羅·麥卡特尼(Paul McCartney)為巡演進行彩排,中途他在街頭吃了午餐。

下面是十首《衛報》評選出的保羅·麥卡特尼“最佳后披頭士時代歌曲”。聽一聽,離開披頭士的麥卡特尼發出過什么聲音。

10. 《Here Today》(1982)

它聽起來像六十年代的回響。原聲吉他和繃得緊緊的弦樂,仿佛《Yesterday》睜開惺忪的雙眼,重現。歌詞是對列儂之死的反應。一張手稿照片顯示,“我緩解了傷心”被劃去,改成“我愛你”。雖然如此,麥卡特尼確信,如果靈魂存在,列儂一定會嘲笑他們曠日持久的傷感。

9. 《Coming Up》(1980)

這首low-fi-新浪潮-迪斯科風的歌變成電波時,列儂還活著。他第一次在電臺里聽到時脫口而出:“*個豬——這是保羅啊!”《Coming Up》出自專輯《McCartney Ⅱ》,這是一張和披頭士完全不同的專輯,色彩更鮮艷,氣質更現代。列儂喜歡家庭錄音室的版本超過當時更受歡迎的現場版本。時間證明,他是對的。

8. 《Jenny Wren 》(2005)

麥卡特尼說:“這首歌是和《Blackbird》的對話。”原聲樂器和他的歌聲像輕風拂面,情緒在希望和失望之間來回搖擺。Solo部分的都都克笛(Duduk)像個怪婆婆,變出風的通道。耳語的人聲融入其中,終于失去了形狀,隨風而去。

7. 《Jet》(1973)

重搖滾、欣快、決不回頭,《Jet》是一首正宗的“羽翼”之歌,出自《Band on the Run》。它的名字來自一條狗,擁抱了華麗搖滾的新時代。但仍然遲疑過一刻,之后像張開雙翅的鷹隼,乘著電吉他的氣流俯瞰深谷。

6. 《Live and Let Die 》(1973)

他又變了一次《Abbey Road》時期的魔法,為一首歌注入驚奇不斷。過橋的雷鬼才剛進入單人唱歌的鎂光燈一束,搖滾大編制立即滾滾而來,制造最好的浪。在現場表演的活躍期,麥卡特尼下了決心寫出這首用力很猛的歌,把搖滾明星和法外之徒融為一體,務必澆人一身激浪。

5. 《Waterfalls》(1980)

麥卡特尼后悔過,覺得這首歌不應該收錄在電子化的《McCartneyⅡ》中。最好給它配上完整的管弦樂編制,讓這首表達他為人父母心意的歌曲光華燦爛。但這個版本恰是這種心情的最好表現。輕柔而充滿愛意,背景中一層電子音滴滴答答,像巖石上滴落的露水,短暫、不安而絕美。

4. 《Let Me Roll It》(1973)

或許是一支大麻歌,或許不是,何必要搞清楚。這首歌精妙地致敬了約翰·列儂的《Plastic Ono》,異常明亮的吉他riff不斷出現,不斷變奏,像個輕微口吃的天才。人聲是天邊一朵云,如飛馬奔過,始終不肯形成云峰。歌的宣言:生命也可以這樣度過。

3.《The Back Seat of My Car》(1971)

《披頭士:回歸》里出現過這首保羅和琳達的歌。一定不止我一個人想:這首歌為什么沒有收進專輯里?這是一首幽微和豐盛并存的歌。轉折、停頓、高低音之間忽然的切換,和聲的秋千蕩到很高之后躍入天空,弦樂的藍天接納全部。麥卡特尼書寫旋律的天賦就是這片天空。

2. 《Band on the Run》(1973)

他用了那么隆重的轉場,像電影開場一樣讓人嘴角上揚。收錄這首歌的同名專輯,被視作保羅和琳達從“披頭士”中破繭而出,探索自由和快樂的嘗試。

1. 《Maybe I’m Amazed》(1970)

保羅·麥卡特尼最希望被人記住的個人作品,送給新婚妻子琳達,亦暗藏披頭士解散后他從云端回到陌生土地的茫然。鮑勃·迪倫說得沒錯,麥卡特尼也可以嘶吼,吼得一點也不像保羅·麥卡特尼。這首歌的情緒不斷向上再向上,樂器輪番登場。當你以為故事已結束,電吉他再次在街的盡頭響起,像循環往復,永不結束的夏天。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司