- +1

林達︱什么是美國聯邦最高法院的生命力?

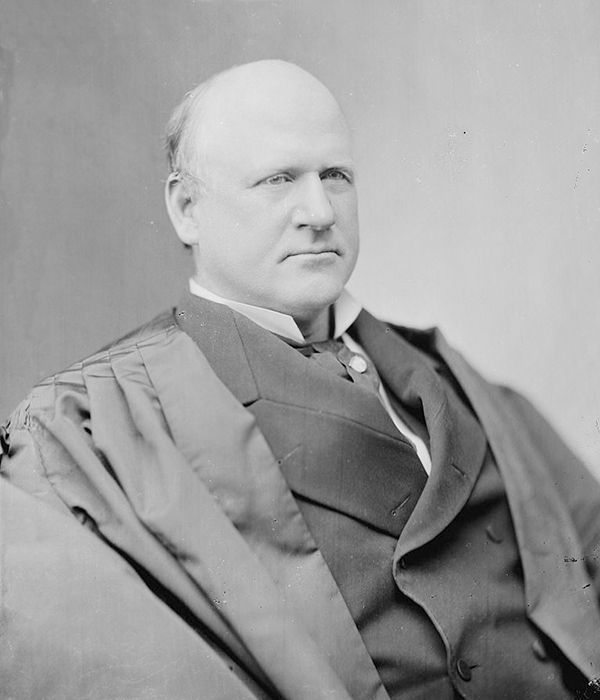

記得有一次朋友來聚會。我想起“美國人大多不認識聯邦最高法院大法官”的說法,歷史上的大法官,大概就更不認識了。我想測試下,就舉起書里一張穿西裝的照片,遮了名字,開玩笑地問:“這是誰?”我立即得到了毫不遲疑的答案:“厄爾·沃倫!”我特別奇怪,問他們為什么都認識這個人。一個朋友告訴我,在他們年輕時候,南方幾個州的路邊廣告牌上,到處都是沃倫大法官的照片,大大的頭像,下面寫著:“彈劾厄爾·沃倫!(IMPEACH EARL WARREN!)”

我驚訝得說不出話來。

在這本《美國最高法院》(譯林出版社,2017年12月)里,提到了沃倫擔任首席大法官時期,沃倫法院的一系列裁決,推動了南方的民權運動,并且引起爭議。有了南方當時洶涌民意的真實故事做注腳,我覺得這實在太生動了。

什么是美國聯邦最高法院的生命力?我想,它是法治國家的一個思想者象征,它是一個龐大國家身軀中,思考著的頭腦。

聯邦最高法院對一系列“地標案件”的裁決歷程,就是一個大國如何循法理邏輯運作,如何從歷史中一步步有邏輯地走過來、向前去的歷程。哪怕有彎路,但是,一個國家的軌跡是不是有法治的邏輯、是否邏輯清楚,是一個重要的現代標志。

這樣一個有意思而極關鍵的美國政府機構,要了解它,第一步就是了解它的基本來龍去脈和概況細節。“牛津通識讀本”里的這本小冊子是首選。它不僅是一本入門的基礎讀物,作者格林豪斯更是一位幾十年的最高法院專家。她在吃透了聯邦最高法院的歷史、作用、與其他分支的關系、如何和美國社會互動等等后,再深入淺出地在介紹中融入自己的見解,令讀者的閱讀收獲,遠在一般性的泛泛了解之上。譯者何帆,更是以法官和司法研究者的雙重身份,在翻譯本書的同時,為中國讀者作了詳盡的專業注釋,使得本書的實質內容更為豐富。

美國的起源是英國殖民地,它是歐洲文明的延續。美國之前,歐洲多國已經上演了無數王朝更迭戲劇,這個漫長歲月的古代歷程,從歷史進步角度去看,經常是原地團團轉:只是一個宮廷陰謀連接下一個宮廷陰謀。從古希臘古羅馬開始,學者們已經開始尋求一條王朝治亂循環的破解之路,然而,權謀權術仗著權力,頑強抵御破解。千年重復上演的權力爭奪故事,拍成電影可以很刺激好看,令社會進展緩慢或止步不前的事實,又著實令人沮喪。

相對于當時的全球“古代環境”,乾隆年間的美國制憲會議是一個清晰的現代制度設計,是一個首創。當然,也不可能是完美的。建國者們雖然想到需要一個聯邦層面的司法分支,卻并沒有給聯邦最高法院確立今天的功能。大法官們正是通過思考,給自己逐步定位。

最高法院只有九名大法官,并無執法力量,即便是聯邦法的執法隊伍,美國法警局(USMS),其實也歸在行政分支手下。兩百年來,隨國家的地域、能力的急速擴展,立法、行政分支也水漲船高,日益權大勢大;立法、行政分支,也有過對最高法院地位的不滿;它們對大法官們的裁決,更是經常不以為然甚至憤憤然,三大分支在各種歷史的磕磕碰碰之中。

但是縱觀歷史,最后,立法、行政兩大分支,都沒有以自己強大的實力和勢力去摧毀這個制度構架。回顧歷史,還是令人感嘆:從總體上說,立法、行政兩大分支,還是協助聯邦最高法院確立了制約自己(總統、國會)的特殊司法地位,也就是協助確立了這個國家根深蒂固的憲政法治文化。

我一直覺得,公開大法官裁決的正方和反方意見、記錄在案,是一個特別明智的決定。本書作者告訴大家,這樣的做法并非理所當然,一些國家建立了憲法法院,卻不容許公布反方意見。當一個人思考的時候,會從不同角度去權衡;大法官的正反兩方意見書放在一起,正是看一個超級大腦的邏輯思辨過程。公開正反意見的設置,令國家在歷史回顧的時候,看到邏輯的運行,即便是走錯一段,也可以看到:當初是在怎樣的思考下,才發生了歷史偏差;法律文本和思維方式又有過怎樣的陷阱。

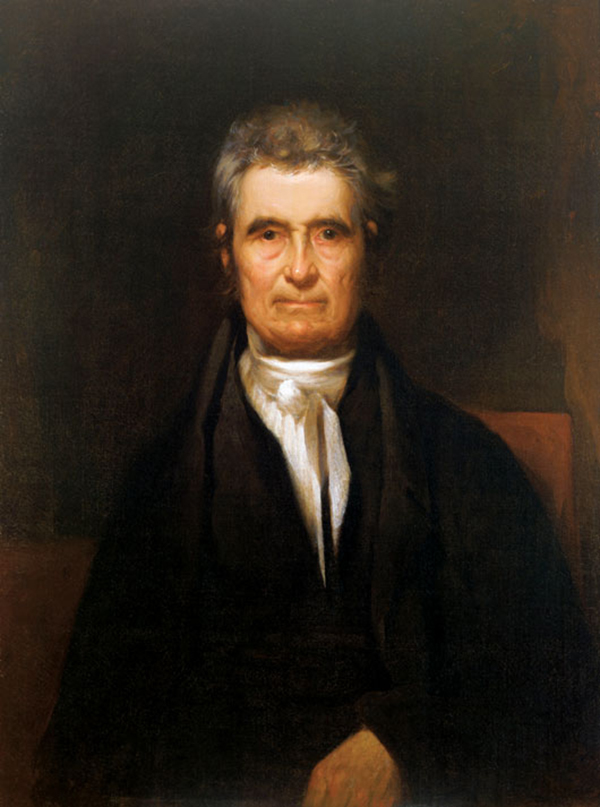

例如1896年有關種族隔離著名的“普萊希案”(Plessy v. Fergusson),南方州的律師強調了“分離且平等”的“平等”二字,以黑人和白人“平等”地各自擁有自己的設施,掩蓋種族隔離的不平等實質。當時的最高法院的多數意見接受了這樣的“平等”法律邏輯。這個案子是7:1的裁決,支持了南方各州的種族隔離地方法。只有來自肯塔基州的哈蘭大法官(John Marshall Harlan),獨自寫下了長篇反對意見。也許正因為他來自南方,深知南方狀況、能夠預見種族隔離的種種惡果。雖然他的一票反對并沒有起作用,但是,他的反對意見如同一粒種子,逐漸發芽、生長,終于在1954年破除種族隔離的“布朗案”(Brown v. Board of Education)中,取得收獲。哈蘭大法官幾十年前的反對意見,成為布朗案審理和裁決中的一個有力背書。

當然,我們站在今天立場上,很容易批評和評判大法官在歷史上的失誤。也有一些案例,當我們回顧的時候,其實已經不能真正復原當年大法官們所處的社會場景。許多關鍵案件,又和社會的背景條件密切相連。站在風平浪靜的今天,我們很容易在無意中,簡化當年的社會動蕩沖突,也就無法理解當年大法官們判斷權衡的困難。今天的批評,也有了“站著說話不腰疼”的額外輕松。簡化有是非分明的扼要有力,但是再次面對復雜現實,卻又少了一份可借鑒的歷史教訓。

裁決經常是復雜的。法律并非人們想象的一清二白、令行禁止,可以輕松對癥下藥。兩百多年前的憲法,隨時代演進,不斷以修正案補充,也仍然是挈領提綱的大原則。法律需要面對千變萬化的現實、突飛猛進的時代變遷。法律所保障的權利:個人權利與個人權利之間,個人利益與公眾利益之間,都會有沖突。所以,即便有法律,也經常沒有一個可以簡單判定的清楚答案。更多情況下,這是一個權衡過程。

往“大”里說,是自由為先還是平等為先?多大的自由才是適度的?又如何在差異中尋求平等?如何在不同的自由要求、不同的平等要求中間權衡?當概念變成生活中的矛盾沖突,權衡常常很困難。再說,要是不困難的案子,也就不進聯邦最高法院了。這是九名大法官經常作出5:4裁決的原因。經常,這不意味著裁決的“對與錯”,它只是切入的角度、權衡的側重不同。

要論“對錯”,大法官當然也會錯的。他們只是站在更不受政治和利益干擾、更超越的位置上作法律判斷。但是,大法官也同樣是身處歷史局限中的人。

拉開歷史距離,回頭去看所有裁決的正反意見爭論,一個國家的歷史軌跡也就清晰地顯現出來,它呈現一個國家各方面的觀念演進:如種族問題,如何從奴隸制、種族隔離,到民權運動、平權法案、平權法案和多元化的關系,又如何引發各種爭論、各方的理由又是什么。公開正反意見的歷史記錄,不僅令各方思考線索清晰,也使得民眾可以通過案例回顧,理解自己國家在每一個歷史節點,糾結在哪里,對在哪里,又錯在哪里。社會因此走向成熟。

看幾個案子,和看各專題案例的集合、看各專題在同一個時間點到達的位置、看順著時間推進的專題和整體演變,感受完全不同。聯邦最高法院的地標案件是一幅長卷,是一部有邏輯的社會史、政治史和法律思想史。它使得彎路和倒退,都沒有白白支付代價,進步就相對堅實。

司法之外的行政和立法兩大分支,都可能在一定程度上,出現脫離選民利益的權力考量和政治派別行為,總統更可能有為所欲為的沖動。相對而言,司法分支是一個孤獨的另類存在,每一年,聯邦最高法院選出對社會最具影響的近百個案例,以憲法為準繩,依法理推演,與政治無涉地作出裁決。一個個社會重大議題的判例,有邏輯地肯定和推動社會進步。令國家和社會,哪怕在驚濤駭浪中,也有一個更冷靜的頭腦在審視和思考,以努力掙脫政治漩渦,為取得實質進步豎立路標。

但是,這種進步的“推動”又是以一種似乎“被動”的方式進行的。大法官們并不主張按照自己對“進步”的理解,去過于積極地推動社會創新。正是這條界線,劃開了一個危險地帶:他們竭力不進入“卷入政治”的雷區,這是他們權威的來源。唯在確認某判例按照憲法,是歷史性誤判的情況下,才會主張推翻前例。否則,他們會盡可能恪守司法行規、尊重判例,以看似非常保守的方式,維護社會在憲法范圍內運行。它的理想狀態是水流向前,卻波瀾不驚。但在現實中,要如此平衡,卻非常非常不容易。

以聯邦最高法院為核心的法治文化一旦形成,看上去手無縛雞之力的九位大法官,就有了無形力量。自此,行政、立法兩大分支和聯邦最高法院的矛盾、沖突,尤其是總統對裁決的各種怒火和不服,只能在合法范圍內表達和抗爭,而不必擔心,總統會采取違法方式對抗。再狂妄的總統也有這個基本常識:聯邦法庭裁決之下,如果必要,隸屬總統行政分支的法警局,會向總統執法。制度設定,會及時啟動。哪怕總統高為三軍總指揮,也只能服法。并不是法官比總統大,而是法律和法治下的制度程序,高于所有政府官員的政治權力。大法官們正是以相對獨立的姿態、專業的法律詮釋、睿智的法學思想,來贏得和維持最高法院的信譽。

最高法院的裁決不是抽象理論,而是實實在在地進入民眾生活。所以,在社會觀念對立的時候,聯邦法院、聯邦最高法院也成為社會焦慮的匯聚點。大法官們的觀念差異,對法的理解不同,會對社會的某個時間段,帶來深刻影響。假設當年在“普萊希案”中,哈蘭大法官對憲法的理解,能夠被多數大法官接受,南方州的各色種族隔離就不會發生,南方歷史和美國歷史都可能改寫,族裔沖突或許依然難以避免,但沖突的歷史和現狀,都可能和緩很多。

因此人們會想,既然聯邦法官、最高法院大法官也是人,也有觀念差異,為什么不認定一個和我的觀念更接近的法官和大法官呢?雖然,法官們也經常中途改變自己的觀念,但是,他們當然也可能維持自己的觀念傾向。因此,民眾很自然無法擺脫自己的焦慮。

這也可以解釋,聯邦最高法院在民眾觀念強烈對立時期的低民調率。因為不論是哪個方向的裁決,都會“得罪”一大批與裁決的觀念傾向相反的民眾。這樣的焦慮其實并非今天才有,例如,回看書中提到的最著名案件,1803年“馬伯里訴麥迪遜案”,大家的目光自然落在馬歇爾大法官如何確立了最高法院的憲法解釋權上,而常常不會進一步細想:此案正是來自兩黨對聯邦法官的“午夜任命”和“反任命”沖突。也就是說,兩百多年前,不同立場的雙方民眾,其實已經有了類似于今天對司法的焦慮。

所以,社會焦慮和反映到政治層面的沖突,都是難以避免的。反觀歷史,美國一路走來,風平浪靜的年代是極少數,社會矛盾、尖銳沖突卻是此起彼伏。因此,拉開歷史的長度去看,也可以看到較為樂觀的一面:民眾焦慮的司法裁定中的觀念側重,雖然會帶來一些歷史彎路,從長遠去看,還是會達到一個總體平衡。每個時代各不相同的政治風浪,并不能改變聯邦最高法院兩百年來的恒定特質。

看上去是一個奇怪關系:依據憲法,一個普通法界人士,經總統提名、參議院多數通過,成為最高法院大法官;而他一旦宣誓成為大法官,他就抽象為法的象征。他不會聽命于送他進入這個位置的兩大分支權力,他只聽命于他所理解的法的精神、法的理論、法律實踐積累的經驗和邏輯。這也同樣成為法治文化的一個基本常識。

所以,大法官終身制雖然備受爭議,也并非沒有作一定程度改革的空間,但它的優點也顯而易見。行政分支官員們、立法分支的議員們,相對更容易被自己的選民綁架,可能有違心的觀念偏離、有虛張聲勢的宣言。唯大法官們只需面對憲法,一旦進入最高法院,他們不需要爭取選民,也不再需要官員認定、不需要任何人。他們只在意自己在歷史中留下的印記。

回到沃倫大法官的故事。最后的結果是:今天,沃倫法院成為一個重要的歷史里程碑,而當年種族隔離的南方,早已不再。這是我對聯邦最高法院有無盡好奇心的原因,也是從長遠去看,會對最高法院相對樂觀的原因。今日喧嘩,可能只是一時曇花,制度的生命力,在綿長歷史中。

這也是我非常喜歡這本書的原因。

(本文系作者為《美國最高法院》一書所作序言)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司