- +1

高名潞談《十月》與當代藝術評論

高名潞(章靜繪)

創刊于1976年的《十月》(OCTOBER)雜志在北美乃至全球當代藝術系統中扮演著重要的角色,其分析模式和理論風格一度被視為形式主義之后藝術評論的典范。近半個世紀來,圍繞“歷史唯物主義”“精神分析”“機構批判”“身體政治”“景觀”“女性主義”“全球化”“文化戰爭”“后殖民”“紀念碑”等前沿話題,《十月》展開了一系列批評和寫作的激進實驗,在藝術系統內外造成了廣泛而深遠的影響。因此,與其說它是一份專業的當代藝術學術刊物,不如說是一個藝術認知變革的策動者。然而新世紀以來,隨著藝術日新月異的變化,《十月》也日漸顯現出其保守的一面。特別是互聯網時代的來臨,使得理論、批評以及藝術媒體皆面臨著種種新的危機和挑戰。

值此第八屆國際藝術評論獎(IAAC 8)啟動之際,復旦大學哲學學院與上海民生現代美術館聯合舉辦了“‘《十月》學派’與當代藝術評論”主題論壇,通過重估《十月》及其理論遺產和當代意義,希望重新喚起一種更具思辨性和批判力的藝術評論與藝術寫作。在論壇舉辦之前,復旦大學哲學學院魯明軍代表《上海書評》采訪了美國匹茲堡大學藝術史系高名潞教授。

高名潞教授是'85新潮美術運動重要的參與者和推動者,是1980年代末“中國現代藝術大展”重要的策劃者和組織者之一。他在上世紀九十年代初赴美留學,在哈佛大學攻讀藝術史博士學位。在此期間,他不僅系統學習了歐美現代藝術理論,還持續參與中美當代藝術的對話實踐。他策劃了由美國亞洲協會和舊金山美術館主辦、在亞洲協會和PS1當代藝術中心同時展出的“蛻變突破:華人新藝術”(Inside Out:New Chinese Art)大展,并以中國及亞洲部分策展人的身份參與策劃了“1950至1980年代的全球觀念藝術展”和“五大洲與一個城市”等重要展覽。同時,他也是中國最具理論建構意識的當代藝術評論家、策展人和藝術史家之一,從“理性繪畫”到“極多主義”,直至“意派”,這些具有原創性的理論在藝術界引起了廣泛的回響和爭議。他的主要論著包括《中國當代美術史:1985-1986》(1991)、《中國前衛藝術》(2000)、《墻:中國當代藝術的歷史與邊界》(2006)、《意派論:一個顛覆再現的理論》(2009)、Total Modernity and the Avant-Garde in Twentieth-Century Chinese Art(2011)、《西方藝術史觀念:再現與藝術史轉向》(2016)、《中國當代藝術史》(2020)等。

《十月》自1976年創刊以來,對當代藝術批評及其理論的變革發揮了至關重要的作用,其編委會成員以及相對穩定的作者群也因此被統稱為“十月人”(或“十月主義者”“《十月》學派”),您如何看待這個現象?

高名潞:《十月》雜志在上世紀八九十年代的西方當代藝術理論界如日中天,雖然二十一世紀以來受到了“保守”“僵化”的批評和質疑,但它仍然代表了西方理論界的主流聲音,并且形成了系統的、學院派的當代藝術理論體系。《十月》編輯團隊和作者群(不僅是雜志作者,也包括麻省理工出版社出版的當代藝術理論著作的作者群)被人們統稱“十月人”(October people)。顯然,“十月人”有強烈的優越感,類似美國東北部常春藤學校具有的歷史和正統的優越感一樣。事實上,“十月人”也基本上是哈佛、哥倫比亞、普林斯頓等東北部名校的教授或者學生組成的。目前已經有了三代人。

“十月人”的理論正統意識,使他們不太關注地緣政治話題,而更關注對現代主義和后現代主義以來的西方主流藝術的討論。因此對非西方藝術普遍不很關注,這是很自然的。但是,最近有了變化,他們似乎開始對全球化課題,對非西方藝術的研究發生了興趣。我想部分原因是西方當代藝術研究目前很難有新的突破,另一方面,過去二十年的全球化的討論熱點似乎已經乏力。最近《十月》雜志正在推出一期集中討論全球藝術史方法論的專輯,邀請了十余位主要研究非西方藝術的學者回應他們提出的全球藝術史研究方法論的問卷,其中也包括我。問卷認為,迄今為止的全球化討論,過多注重容納和擴張全球當代藝術的版圖,忽略了方法論意義上的全球多元化和在地化的當代藝術邏輯。我認為這個問卷非常有意義,這也是我自上世紀九十年代以來一直從事的工作,如探索并建立“極多主義”“意派”等批評理論,策劃相關的展覽等。

《十月》2022年春季號

《十月》的編輯團隊是非常敏感的,他們似乎意識到,全球化問題或許正在面對二十一世紀真正的“文明沖突”挑戰的降臨。三百年來,作為主流的西方現代文明或許在后疫情時代面臨來自其他非西方文明的挑戰。如果把這個“沖突”轉化為交流融合,就像當初現代主義吸收東方文明一樣,西方的當代藝術或許還會有一次蛻變。

您最早知道《十月》是什么時候?那個時候,《十月》在西方,特別是美國的影響力如何?

高名潞:我1992年到哈佛大學,從那里了解到《十月》雜志。我還收藏了《十月》雜志八十年代的合訂本。八十年代是《十月》最具影響力的年代,九十年代是一個新的高峰。那個時候在當代藝術批評界,似乎不談《十月》算不得真正的理論家和批評家。

您最早接觸羅莎琳·克勞斯(Rosalind Krauss)、哈爾·福斯特(Hal Foster)、本杰明·布赫洛(Benjamin H. D. Buchloh)等“十月人”是什么時候?

高名潞:我最早接觸的“十月人”是伊夫-阿蘭·博瓦(Yve-Alain Bois),他是法國人、哈佛藝術史及建筑史系的西方藝術史教授。我曾參加他的二十世紀現代藝術研討班,研討班結束后我寫了一篇研究論文,圍繞俄國藝術家利希茨基(El Lissitzky)的一套《現代人》版畫,討論十月革命前后俄國和蘇聯前衛藝術的現代思想。在哈佛學習研究的優勢在于,它的博物館收藏非常豐富,哈佛人有很多觀看原作的機會。我在哈佛博物館第一次看到了利希茨基、馬列維奇(Kasimir Malevich)等俄國和蘇聯早期前衛藝術的原作。記得當時帕梅拉·M. 李(Pamela M. Lee)和大衛·喬斯利特(David Joselit)和我們都在同一個研討班。他倆是博瓦的學生,現在帕梅拉是耶魯大學教授,大衛是哈佛大學教授,都是《十月》編輯委員會成員。我和他們算是同學,但是我比他們大十來歲,應該是兩代人。因為我之前下鄉、讀書、工作,參與當代藝術多年,所以在哈佛大學,我的目的主要是身臨其境,深入系統地研究西方的理論,它對于我是一個難得的機會,獲取博士學位,并非主要目的。

大概在1995年,我在哈佛大學聽了羅莎琳·克勞斯的演講。那時哈佛大學想挖她,但她最終還是決定留在哥倫比亞大學。我在哈佛的時候,布赫洛還沒有去,他是在博瓦離開哈佛到普林斯頓后才來的,所以沒有見到。我接觸到的另一位“十月人”是哈爾·福斯特,先是讀到他的文字,后來在研討會見到他。他編輯的《反美學:后現代文化論文選》(The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, 1983)和另一本同時期出版的由布萊恩·沃利斯(Brian Wallis)編輯的《現代主義之后的藝術:反思再現》(Art After Modernism: Rethinking Representation, 1984)是上世紀八十年代最具影響力的后現代藝術理論文集。福斯特的寫作更靠近福柯的權力話語理論。2008年我與墻美術館合作組織了一次當代藝術研討會,邀請了福斯特到北京開會,其實他對中國當代藝術不是很了解,但是身上不免帶有“十月人”普遍的主流藝術的優越感。福斯特的寫作風格與八十年代《美國藝術》(Art in America)的高級編輯克雷格·歐文斯(Craig Owens)很類似。他們都有才氣,有激情,后者還是同性戀活動家,并在1990年因感染艾滋病英年早逝。他們的文字最能體現八十年代西方藝術的激進主義。

《反美學:后現代文化論文選》

《現代主義之后的藝術:反思再現》

與福斯特激進的后現代政治語言學的寫作不同,博瓦、克勞斯、布赫洛等人(或者說“十月人”中的大部分學者)還是比較喜歡更思辨的、更“純粹”的理論性寫作。他們大多受到了后結構主義語言學的影響。當然,克勞斯和博瓦顯然有格林伯格的“形式主義”文脈的影子。布赫洛則把新馬克思主義的反體制和后結構主義語言學融合在一起,所以,他最關注歐美的觀念藝術(“新前衛”)的分析研究。

作為一個非西方學者,您怎么看他們的批評寫作?

高名潞:“十月人”還是有更多的美國學院的色彩。比如,在前衛理論方面,比格爾(Peter Burger)的《前衛理論》(Theory Of the Avant-Garde,亦被譯為“先鋒派理論”)帶有歐洲大陸哲學的特色,歷史維度更寬,立論更恢弘。相比之下,布赫洛和福斯特的新前衛則顯得拘謹,立論窄一些,盡管在藝術家和作品分析方面也更精致一些。我讀比格爾和波吉奧利(Renato Poggioli,意大利人,1947至1963年期間任教于哈佛大學)的前衛理論要比后者更興奮。

您覺得,過去四十年來,《十月》對于美國藝術界,乃至整個藝術界最大的貢獻是什么?

高名潞:它的貢獻主要還得從西方現當代藝術理論發展的角度談。“十月人”很少關注非西方藝術史和當代藝術,很少把他們的理論運用到非西方藝術的闡釋和歷史寫作之中。這樣一來,如果非西方的批評家直接把他們的理論挪用于自己的當代藝術批評中,肯定會產生水土不服的現象,因為批評對象及其語境不同。《十月》的貢獻主要在于他們把西方當代哲學、語言學融入到了當代藝術批評和當代藝術史研究中,所以,他們的貢獻既是學科內部的建設,也是跨學科的成果。

從西方藝術史的角度看,我認為,“十月人”的工作嫁接了現代主義和后現代主義,或者說當代藝術,他們的理論建樹是一種轉化。雖然七八十年代是后現代主義高峰,在當代藝術實踐的領域是觀念藝術的高峰,“十月人”吸收了注重外部的社會學、經濟學和意識形態的后現代文化理論,但他們關注并始終堅守理論自足和專業語言的更新,以此作為藝術史和藝術批評的武器。其中一個特點是他們將媒介美學融入歷史主義,借以分析當代藝術的歷史演變。從中我們也不難看出“十月人”是怎樣修正現代形式主義,并把它轉化到后結構主義媒介批評之中的。

因此,我認為如果不從語言學的角度看“十月”學者的研究,就無法真正理解他們的學術,特別是第一代“十月人”的寫作。早在二十世紀初,西方就出現了“語言學轉向”(Linguistic Turn),索緒爾、海德格爾、維特根斯坦及伽達默爾在語言學和哲學方面奠定了西方學術轉向的基礎。二十世紀上半葉的人類文化學、考古學、哲學闡釋學等都從中受益,包括現代藝術批評,其實也得益于結構主義語言學。上世紀七八十年代的西方人文學仍然在“語言學轉向”的籠罩下,但是發生了變化,出現了上下文轉向(Contextual Turn,或譯為“語境/互文轉向”),而“十月人”的批評正是把后結構主義語言學融入了自己的批評之中。“語言學”不局限于語言學研究,其實是指“你是怎樣說話”的視角和方法。你要說話就必須有潛在的敘事內容,最重要的是為了說清楚,你必須得有一個敘事結構。這就是語言,所謂“不是我們說語言,而是語言說我們”,即語言作為思維方式和方法論在支配我們的言行,而非我們的言行支配思維方式。

您可以舉幾個比較典型的寫作案例嗎?

高名潞:幾乎所有的“十月人”都曾在他們的發表物中闡明語言學的重要性。比如,博瓦多次說明羅蘭·巴特對他分析現代藝術的影響。博瓦在研究俄羅斯和早期蘇聯的抽象藝術的時候,也沿用了類似的方法,他寫過一篇文章叫“物質烏托邦”(Material Utopia)。他的文集《作為模型的繪畫》(Painting as Model)的標題本身就是結構主義語言學的宣示。博瓦的形式主義(formalism)其實是物質形式的文本化,物質(material)在博瓦那里,不是客觀物,而是技術(technic),帶上了人為安排的因素,是由模型(model)的意識支配的。其實克勞斯在她八十年代出版的文集《前衛的原創性及其他現代主義的神話》(The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, 1985)的序言中特別指出了結構主義和后結構主義的區別。她用希臘故事中的阿戈爾號(Argo)船比喻后結構主義,在從地中海一岸開到另一岸的過程中,阿戈爾號的內部悄悄改裝,但外表仍然和原來一樣。看似一樣的敘事題材,但是敘事結構已經潛移默化地變了。

羅莎琳·克勞斯

歐文斯的寫作中也大量提到后結構主義語言學,比如在《從作品到框架》(From Work to Frame)這篇論文中,他詳細討論了“諷喻”或“反諷”(allegory)的敘事方法論,并將其命名為“第三文本”(the third text)。其實所謂“第三文本”就是我們古人所說的“意在言外”,古人的意思是跳出語言邏輯才能獲取和進入意境,歐文斯試圖跳出結構主義的“意義求證”,擺脫在“能指-所指”的對應中獲取意義的方法,用另一套寓言的方式訴諸隱喻來表述。這不就是中國傳統的“比興”嗎?

又比如,博瓦討論現代抽象繪畫運用了結構主義的方法,但這里的結構不是簡單的形式結構(盡管離不開形式),而是內在的、深層的、不可分割的諸要素所結成的一種網絡關系。這類似于列維-施特勞斯的文化人類學研究,后者在研究原始部族的某種習俗時,是從血緣、性別與經濟的復雜關系中尋找答案、獲取結論的。于是,習俗被賦予了符號意義。克勞斯在她的那篇著名的分析現代藝術中的“格子”的文章里,就曾經提到她參照了列維-斯特勞斯的結構主義方法。

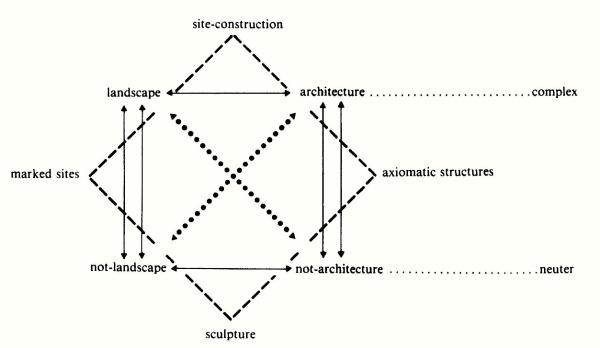

我曾在《西方藝術史觀念:再現與藝術史轉向》(2016)中討論過語言學轉向。如果我們從語言學的角度理解媒介,就會明白媒介不是形式,而是深層的文本結構。格林伯格從“媒介自律”的角度首先提出“回到繪畫本身”這一主張,其核心觀念是“平面化”(flatness),矛頭直指古典繪畫和雕塑的三度空間。格林伯格認定這種三度空間透視是“幻覺”(illusion),他所謂的平面媒介則指“格子”下面的深度結構——看不見的、類似音樂樂律般的結構。晚些時候,另一位形式主義批評家邁克爾·弗雷德(Michel Fried)在討論“極簡主義”(minimalism)的時候提出了“戲劇性”(theatricality)的概念。“戲劇性”不再指單件作品,而是系列化的,空間不是一個平面形式,而是全部空間,包括展示空間。然而,這個“全部空間”是封閉的,甚至連其中的時間都是可計算的。這在《十月》這里出現了根本性的變化。克勞斯提出了“場域”(field)的概念,將大地藝術、裝置藝術、表演藝術、概念藝術等納入新的媒介觀念之中。克勞斯多次宣稱自己寫作的理論基礎是后結構主義語言學,其策略是對立概念和對立類型之間的模糊化和悖論化(ambiguity)。比如,雕塑和非雕塑、建筑和非建、風景和非風景之間可以互相轉化。然而,不論克勞斯把她的“場域”觀念擴展得多么寬,多么無邊界,她都不會讓自己的敘事走到放任自流或淪為政治意識形態敘事的地步。即便在分析羅丹的地獄門雕塑時,她用復制性顛覆原創性,但其分析始終限于媒介演變自身,而不刻意強調政治和經濟的外部要素。正是出自“媒介”語言學的初始關懷,克勞斯把關于后現代性和當代性的各種討論都置于現代主義首創的范疇之內。在2005年匹茲堡大學主辦的一個有關現代性、后現代性和當代性之間關系的研討會上,克勞斯直接闡發了“一切源自現代主義”的觀點。我參加了這個研討會,目睹了很多與會者對克勞斯的批評。但如果認真分析她的文本,就會發現她和格林伯格之間的淵源其實很深,甚至可以說她骨子里的媒介語言學方法論深受格林伯格的影響。因此,現代主義也好,后結構主義也罷,不過都是敘事語言的結構性變化。然而,以克勞斯和博瓦為代表的這種基于(形式)媒介維度的歷史本質主義(historical essentialism)的藝術史敘事模式在學院教學中的影響巨大,最終成為西方學院藝術批評的修辭范本。

羅莎琳·克勞斯“擴展的領域”圖示(1979)

其他“十月人”中,布赫洛在他討論反體制的觀念藝術的文字中,把新馬克思主義與后結構主義結合在一起,注重語言分析。歐文斯、福斯特等人的寫作更接近文化政治評論,他們把福柯的權力話語批評運用到當代藝術批評中。相比而言,他們寫作的火藥味也更濃一些,不過最終還是依托于語言學,這是“十月人”引以為豪的正統批評之根本。

這是否也是他們不斷遭到質疑和批評的根本原因?特別是進入九十年代中期以后,這套理論模式似乎越來越不適應藝術現場的變化了?

高名潞:是的,今天人們之所以批評《十月》保守亦源于此,因為過去二十余年的全球當代藝術批評更多地轉向地緣政治性(殖民和后殖民)和思辨時間性(“過去-現在-未來”的邏輯關系)這兩個方向。在全球化批評看來,可能《十月》的理論仍然屬于“客體研究”,即主要對作品及作品語境的研究。而全球化批評更關注從外部視角對現代、后現代和當代展開差別性研究。

上世紀八十年代到九十年代上半期是觀念藝術的高峰。六七十年代的觀念藝術從對藝術本體的質詢到對藝術體制的反叛,都體現了沒有任何規范的自由精神和多元狀態。《十月》雜志和“十月人”在理論批評方面的活躍參與,賦予了二十世紀西方藝術一個豐富的理論基石,這是它的最大貢獻。然而,當它把后現代主義和當代藝術的無序狂熱帶向理論化、學院化和建制化以后,“十月人”便開始受到了人們的批評。

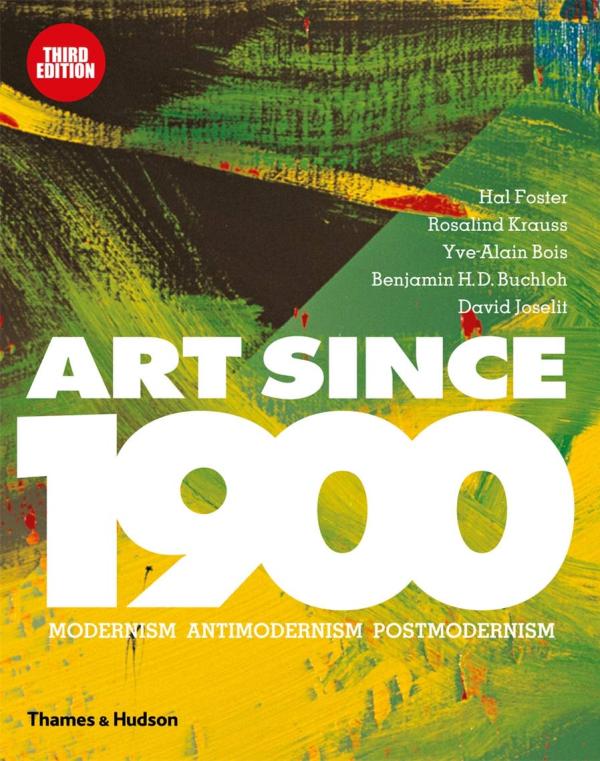

比如,人們雖然承認由“十月人”的四位藝術史家福斯特、克勞斯、博瓦和布赫洛撰寫的《1900年以來的藝術:現代主義、反現代主義和后現代主義》(Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, 2005)一書是近年重要的出版物,但也認為它沒有當代性的新視角。部分原因是這本書把二十世紀分為戰前和戰后兩部分,實際上就是現代和當代的區分,但是,作者們又明確否認這種現代和當代的斷裂性,聲稱這樣分期是為了符合學院藝術史教育的現狀。

《1900年以來的藝術:現代主義、反現代主義和后現代主義》

與此同時,“十月人”堅守自己的理論體系,試圖讓主題、觀念和流派穿越不同的時期。他們運用的主要方法論包括:心理分析學、藝術社會史、形式主義和結構主義、后結構主義和解構主義。他們認為這些方法是歷史敘事的基礎,所以他們打破前后時代界限,把這些理論貫穿在戰前和戰后的藝術史敘事之中。這反映了“十月人”對理論自足的執著,即讓理論的歷史和藝術創作的歷史并行,以此作為藝術史敘事的基礎。這顯示了“十月人”的“理論至上”情懷。同時,出于理論和實證之間的平衡,此書的章節以歷史事件,即每年發生的重要藝術事件為主導展開二十世紀以來的藝術史書寫。

《十月》備受爭議的另一點是其過于理論化、哲學化的晦澀文風,您怎么看這個問題?

高名潞:《十月》的晦澀文風是不可避免的。沒有《十月》也會有其他類似批評群體和類似的晦澀語言出現。因為《十月》代表的是一個時代,它的哲學化文風也是這個時代的文風。西方十七、十八世紀,甚至十九世紀的藝術批評文風是文學化的。二十世紀上半期的現代主義批評是社會學化的,盡管其批評對象是現代抽象形式的作品。比如,格林伯格的《前衛與媚俗》帶有馬克思主義的味道,邁耶·夏皮羅(Meyer Schapiro)對印象派的評論,以及后來T. J. 克拉克(T. J. Clark)等人對現代藝術的評論都多多少少帶有政治經濟學(尤其是階級分析)的色彩。但是,七十年代以來的藝術批評主張跨學科,一方面語言修辭和方法受到后結構主義符號學、人類學的影響,另一方面,研究的視野超越了作品對象,無限地延伸分析和解釋的觸角,擴展到更廣的文化政治領域。我把這種研究叫做“上下文”敘事。在這個過程中,“新”的修辭和語匯源源不斷地出現。當然這個新,主要是針對舊讀者群而言,對于新讀者群,特別是藝術學科外的讀者群而言,它也不算新。我在《西方藝術史觀念》一書中,把六十年代以后的這個階段比喻為“框子”階段,也就是說,藝術批評和藝術史敘事開始把藝術創作看作權力話語結構主導下的知識生產,藝術語言是符號,它是話語系統的一部分。如果說以往的批評主要講怎樣畫(符號),那么“十月人”講的是意識符號如何生產形式符號,而這種理性的、“非趣味化”的藝術批評文本,必定是晦澀的。

《西方藝術史觀念:再現與藝術史轉向》,高名潞著,北京大學出版社,2016年9月出版,604頁,98.00元

其實,在八十年代的中國,我們也曾遇到類似的問題。人們批評'85新潮的藝術家和批評家的文字太“哲學化”。那個時代是一個集體追求觀念創新的“文化熱”時代,藝術批評也有跨學科和跨文化的激情。而且,在中國還存在一個翻譯語言的挑戰,從西語翻譯而來的文本和概念大量被挪用到藝術批評中,就更加晦澀。如果“晦澀”是時代的口音,那么它就是與知識傳播伴隨而來的必然現象,就有刺激性和挑戰性的積極因素。

上世紀九十年代您在美國的時候,藝術批評在整個藝術系統中處于什么境地?都說今天藝術批評已經終結了,您怎么看?

高名潞:九十年代,美國的藝術批評非常活躍。在《十月》之外,還有“新藝術史”學派,它受到了在法國文學界流行的符號學的影響,比如哈佛大學的藝術史教授諾曼·布列遜 (Norman Bryson)就是領軍人物之一,T. J. 克拉克是另一位,他原先也在哈佛,后來去了加州大學伯克利分校。《美國藝術》(Art in America)、《藝術雜志》(Art Journal)等當代藝術刊物非常活躍,推動后現代主義。1992年的惠特尼雙年展是史上最激進的一次展覽,克林頓總統看過以后也大呼太政治化了。我看了展覽,所有作品基本上都在吶喊,女權、同性戀、少數族裔、后殖民等等應有盡有。而在全球化的推動下,非西方的當代藝術在九十年代也得到了西方的關注,在威尼斯雙年展、卡塞爾文獻展等國際性大展,在歐美的各大美術館,都有中國當代藝術的出場。1998年,我在亞洲協會和PS1當代藝術中心策劃了大型展覽“蛻變突破:華人新藝術”,在美國藝術界引起了廣泛的關注和討論。

谷文達“聯合國計劃”在“蛻變突破:華人新藝術”展覽現場,1998年。

然而,九十年代是西方后現代自由主義和左派知識分子文化的強弩之末。2001年發生的9·11恐怖襲擊事件開啟了文明沖突的新世紀。以往占據政治正確和道德高地的藝術批評在全球化開始被文明沖突威脅的情勢下突然失語,再也無力對全球政治,甚至是美國和歐洲自身的政治發言。二十一世紀前二十年中不斷出現的各種令人驚嘆的政治事件,比如反恐戰爭、金融危機、北京奧運、特朗普勝選、新冠疫情等等,成為人類社會的大型“行為藝術”。當代藝術的各種噱頭在這些面前不過是小巫見大巫。

在人文學科和社會政治領域不斷擴張的、尚處于“框子”階段的當代藝術批評的“批判”聲音,在二十一世紀初突然戛然而止。雖然全球當代藝術和當代性仍然是一個熱點話題,但其現實意義越來越小,其地緣政治和思辨時間的視角越來越虛無,所謂的“全球當代性”終于在特朗普主義掀起的民粹主義和反全球化浪潮面前淪為失落的烏托邦。

前面提到的最近《十月》關于全球當代藝術方法論的問卷就是在這個背景下發起的。只有在全球文明真正開始多元互動的情狀下(沖突也是互動),才能走向真正的多維視角的全球當代藝術批評。這將是批評的重生。在我看來,今天的批評還處在它的準備階段。假以時日,中國的批評也將從一個多世紀的“中體西用”和“西體中用”的糾結中走向“互體互用”的新階段。

您后來的一系列理論建構如“意派論”,與《十月》有關系嗎?

《意派論:一個顛覆再現的理論》,高名潞著,廣西師范大學出版社,2009年5月出版,181頁,29.00元

高名潞:應該說沒有直接的關系。但是,因為《十月》的理論在西方具有代表性,而“意派論”離不開對西方主流理論的梳理,所以從這個角度看,也可以說“意派論”潛在地與《十月》有關。

我過去沒有想過這個問題,現在仔細想想,似乎可以總結出兩點關系。第一,“意派論”試圖擺脫“精神-物質”二元論,不把媒介視為脫離精神而獨立的美學元素。而這一點則是西方哲學、美學和藝術理論的基礎。《十月》理論所賴以發展的基礎也是這個媒介美學,不論是古典的作品美學,現代的形式美學,還是后現代的場域美學。“意派論”把媒介看作介于純粹精神和客觀物質之間的文化喻證,這個想法受到了東方文化中“文-書-圖”的啟發,后者既是媒介載體,又是人文行為,還是語言積淀。文化喻證是一種多向關系,這就避免了二元論。第二,《十月》語言的晦澀反映了“十月人”的哲學興趣。而我從上世紀八十年代開始就對藝術史和藝術實踐的哲學本根感興趣。不論做當代批評還是從事古代藝術史寫作,我都試圖從哲學認識論的角度看古代藝術和當代藝術的發展邏輯。

您認為中國當代藝術批評面臨的最大問題是什么?今天在中國閱讀、傳播《十月》的意義是什么?

高名潞:中國當代藝術批評面臨的最大問題是,沒有建立自己的理論話語體系的欲望和信心。當然,我們可以把這個責任推給中國人文學科的整體環境,無論是中國的當代哲學還是文學批評,其實都缺乏這樣的欲望和信心,基本還處在唯西方理論馬首是瞻的階段。我的意思不是要否定西方,而是認為我們必須在與西方文化的比較和兼容中,找到自己對全球藝術(包括中國藝術)進行獨特判斷和另類解讀的視角、結構和修辭。只靠一個人不行,只靠翻譯別人也不行,只靠回到故紙堆更不行,我們需要建立不同的學術群體和學派。

當代批評可以“打一槍換一個地方”,它“緊貼現實”。然而,中國批評若要形成整體氣候,更需要“高舉高打”,面向全球,把“本土”放到更寬廣的全球比較的視野中。建立自己的批評話語,并非只為中國本土服務,同時也為國際交流服務。我們需要在這個層面上有效地發出聲音,建立某種體系性的話語力量,進而促進和活躍全球的藝術批評。

從這個角度,我認為,《十月》對理論自足和學院研究建制的堅守,對目前中國當代藝術批評具有一定的借鑒和啟發意義。在西方,學院建制化可能是一種保守的征候,但在中國,“學院派”卻是我們急需的。我說的“學院派”是指學術流派,而非行政化的僵化機構及其僵化的語言和教學。

《整一現代性與二十世紀中國前衛藝術》,高名潞著,麻省理工大學出版社,2011年出版

十多年過去了,您覺得“意派論”能經得起歷史的考驗嗎?您如何看待這樣一種批評與藝術史寫作方式?

高名潞:目前的“意派論”還只是在初級階段。它剛剛搭起了一個架子,還需要對整個框架及其論證邏輯做進一步嚴密和精致的闡述,而且要付諸批評實踐。對于任何理論而言,這是必然的過程。

我認為,“意派論”的關鍵意義在于它所提出的認識論角度。它認為,小到文化元素,比如某種藝術風格或理念,大到文明和文化自身,本質上都具有缺失性。正是這種缺失性(差意性)促成了各種文明或者文化要素之間的互在、互為、互象的關系。這個認識論視角可以讓我們跳出幾百年來西方主導的二元認識論(在藝術中就是再現主義)。尤其當這個時代正在進入“文明沖突”的階段,“意派論”主張文明和文化的互在兼容,而非替代和征服,或許就更有意義了。

“意派”展覽現場,今日美術館,2009年。

就此而言,我認為一個新的信號就是前面幾次提到的《十月》即將發表的全球當代藝術研究方法論的專輯,他們以問卷方式邀請了十幾位來自不同領域的藝術史學者回應和討論。我把問卷的英文全文翻譯如下:

對全球現代主義和全球當代藝術的界定,需要首先了解世界各地二十世紀和二十一世紀藝術的不同歷史、社會功能和美學譜系。作為藝術史和文學闡釋學基礎的“比較”(comparative)方法是否足以解決全球現代主義和當代藝術提出的問題?或是其他重要分類和工具,比如糾纏、組合或親密關系更適合于回答上述問題?西方藝術史學的主要工具,一是形式分析,二是把國家集群(或者主體性)的擴張和收縮歷史化。這些工具帶有固有的帝國等級觀念,并被賦予價值判斷,從而人為地鞏固種族和國家的等級類別。因此,建立一個真正的全球藝術史遠非僅僅關注擴充全球當代藝術的檔案。它還要求新的理論視角,這種視角一方面來自不同的“在地”價值和藝術功能,另一方面也同樣關注這些多樣的價值和功能在全球流通遭遇時發生的變異情狀。您在自己的工作中是否發展出了某種研究模式?它們的優點和不足是什么?我們如何構建多樣的現代性模式及其復雜的內在關系,以此完善我們對全球現狀的理解?

——喬治·貝克和大衛·喬斯利特

這個問卷在某些方面印證了“意派論”所提出的認識論視角的前瞻性——全球多元性不僅僅是所謂的現象包容和地緣擴充(這很可能是另一種話語中心的變體),更重要的是要深入理解不同文化、不同文明的不同思維方式,只有這樣才能真正獲取全球多元性。“意派論”試圖從文化認識論的角度,突破以西方為中心的地緣政治解釋和線性時間觀念這兩種主流批評的局限性,把東方“非意義闡釋”的“另類”思維與西方“唯意義闡釋”的再現哲學進行比較和互動,從中展望當代藝術批評發展的可續性。

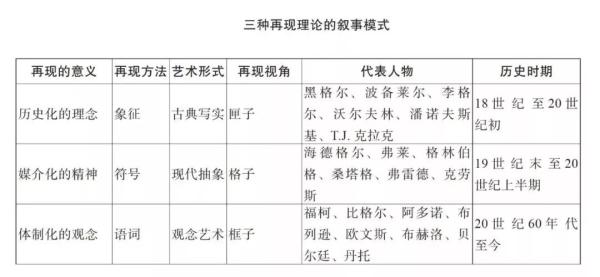

高名潞:西方藝術史的三種再現理論的敘事模式

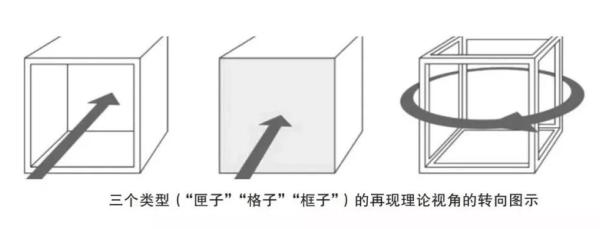

高名潞:三個類型(匣子、格子、框子)的再現理論視角的轉向圖示

我受邀回應了《十月》的問卷。在問卷中,我援引《西方藝術史觀念》中使用的“匣子”“格子”“框子”的分析視角,闡述了西方現當代藝術史敘事的再現主義本質及其局限性和偏見所在。基于此,我提出了“意派論”的“差意性”“互象性”“不是之是”等核心要點,并簡要介紹了我是如何將其作為闡釋當代藝術的方法論,以及如何將東方傳統認識論資源轉化為當代批評哲學的探索過程。我目前正在做中國古代藝術思維的梳理工作,希望能夠充實和補充“意派論”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司