- +1

1.6萬條數據解讀:我在上海做“團長”

搶菜、團購、物流。

2022年6月1日,上海結束了長達2個多月的全域靜態管理,在這期間,搶菜是大部分上海人的日常。“大家家里都沒有吃的,一棵青菜要掰出一天三頓飯的量。”通知封閉時,普陀區“團長”梨子的冰箱空空如也,她靠著袋裝小零食下了三天稀飯。被逼無奈的梨子不得不研究起封閉期間的買菜問題,她也就這樣成為了近80萬“上海團長”中的一員。

搶補貨、約運力、等配送、蹲撿漏……封控狀態下,買菜難,買生活物資也難。此時,社區團購如雨后春筍般涌現,成為了不少上海人的物資來源。而組織、管理和運營著每一次團購的“團長”們,也成為了大家倚重、好奇和關心的對象。

什么人選擇當“團長”?“團長”的日常是怎樣的?大家如何討論“團長”?而“團長”自己又有什么心聲?

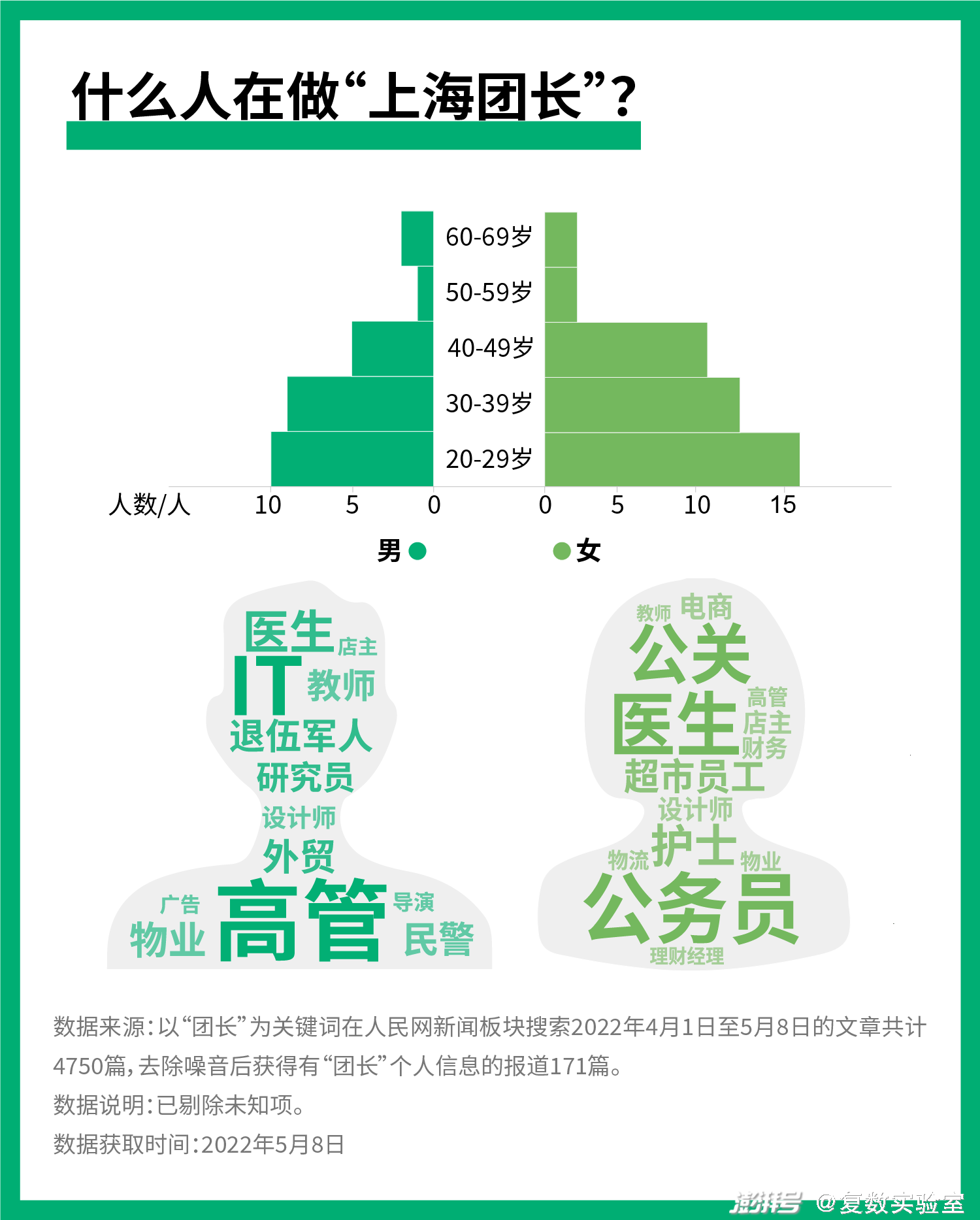

通過對慧科新聞數據庫中4-5月份的“團長”個人報道的統計,我們發現“團長”中女性占大多數,高管、IT程序員、公務員、醫生是主力軍。

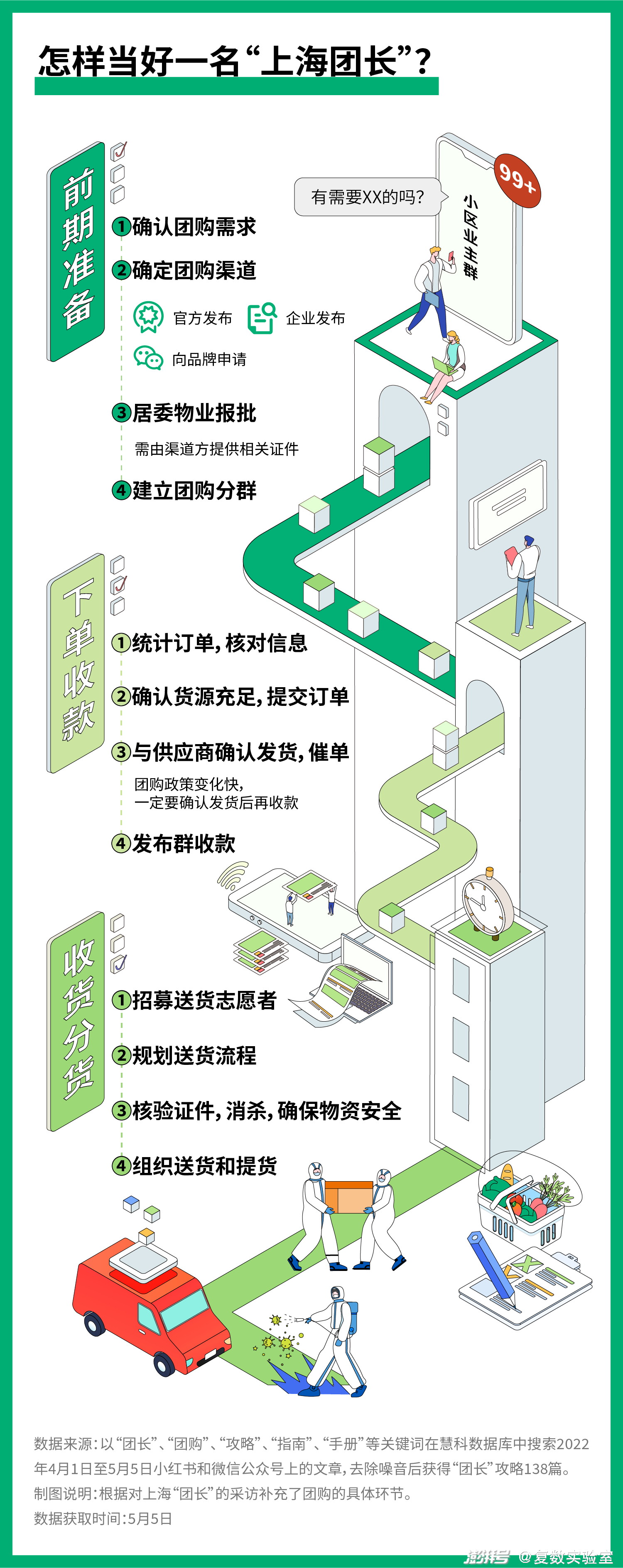

通過對小紅書、公眾號上搶菜攻略的統計,我們發現當好“團長”最少需要經歷12道門檻,每一道都困難重重。

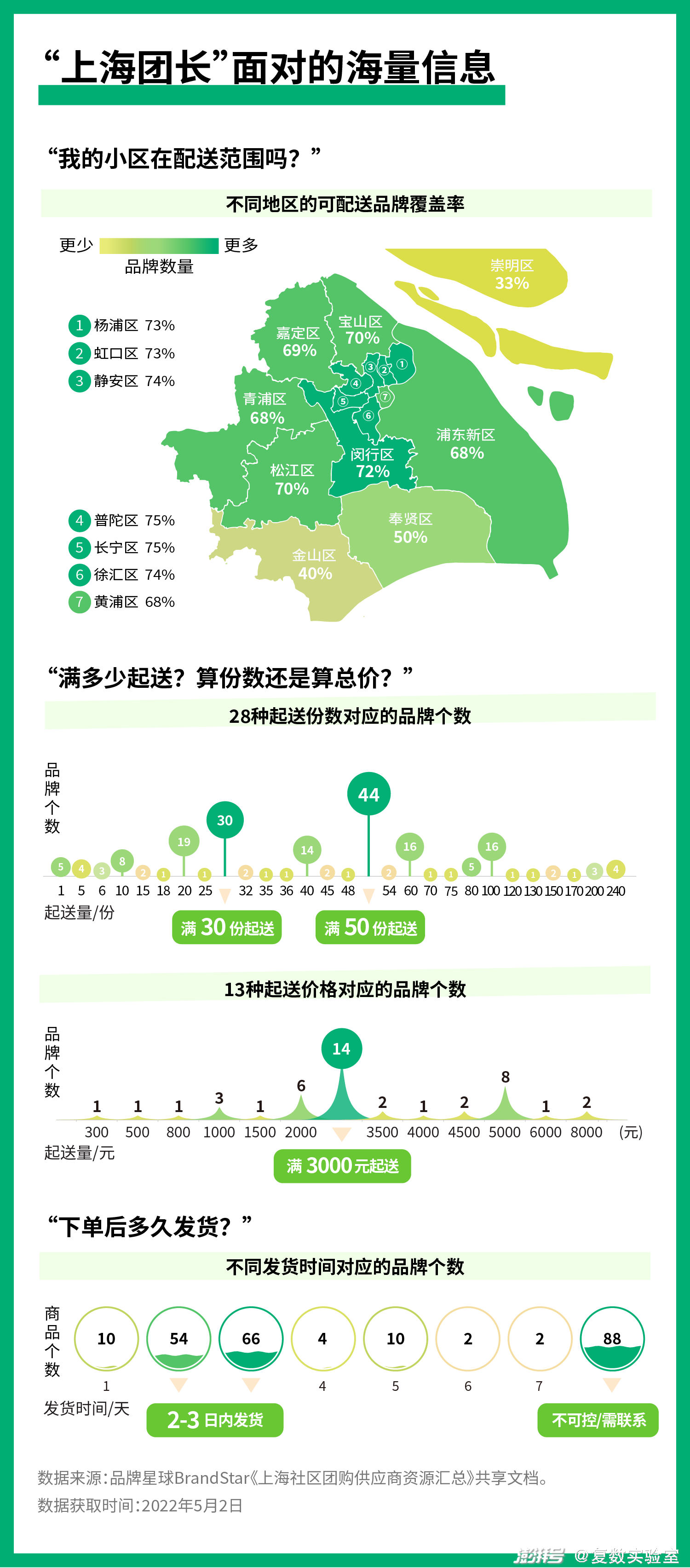

通過對團購共享文檔的數據統計,我們發現了“團長”匹配海量團購信息與居民需求的不易:42種起送標準、變動的配送范圍和時間,以及居民的多元化需求。

六成“團長”是女性,多元職業各盡所長

00后“團長”金秋燕在疫情期間不僅承擔了團購工作,還“培養”了12名“團長”,改良了小區的團購模式,被居民們開玩笑稱為“旅長”;42歲的“寶媽”顧路德利是一名財務,她運用自己的專業知識和生活經驗組織居民團購,在小區廣受好評。

在上海,像她們一樣在居家期間主動“帶團”的女性還有很多。我們以“團長”為關鍵詞,在人民網新聞板塊檢索到171篇報道,發現在“上海團長”當中,女性“團長”占比61%。而“團長”們的身份也相當多元:擅長尋找聯系供貨渠道的高管、電商、公關;擅長信息收集統計的IT程序員、財務、公務員;擅長溝通協調的廣告、設計師……各行各業的人們都盡其所長擔起了“團長”的責任,許多退休黨員干部、退伍軍人也投入到了“團長”工作當中。此外,還有很多外籍“團長”也在為小區的物資供應默默付出著。

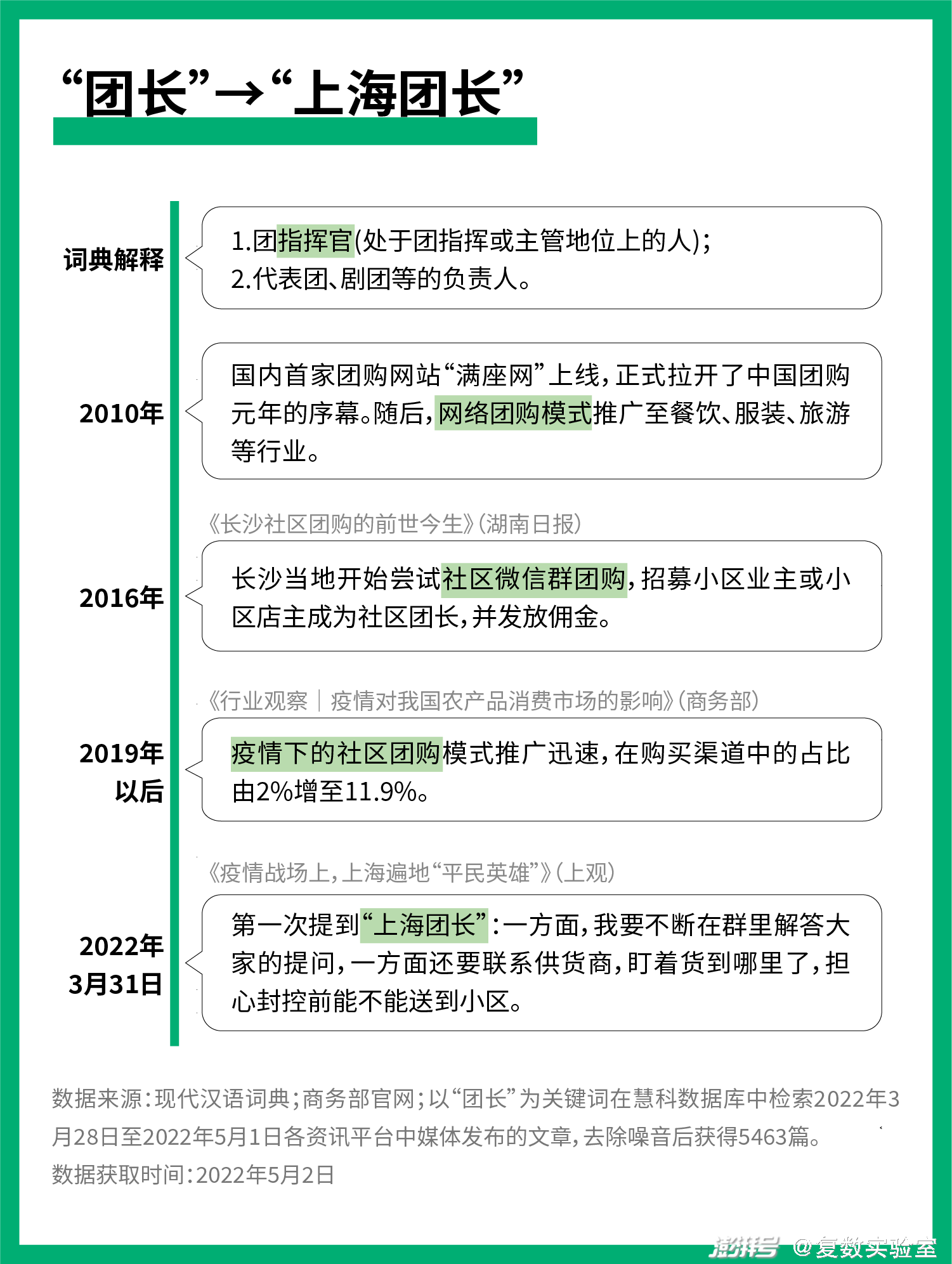

“團長”并不是新鮮詞

“團長”并非新鮮詞。在團購出現之前,“團長”指軍隊中團級單位最高指揮官,也可以是社會團體的組織者和領導者。

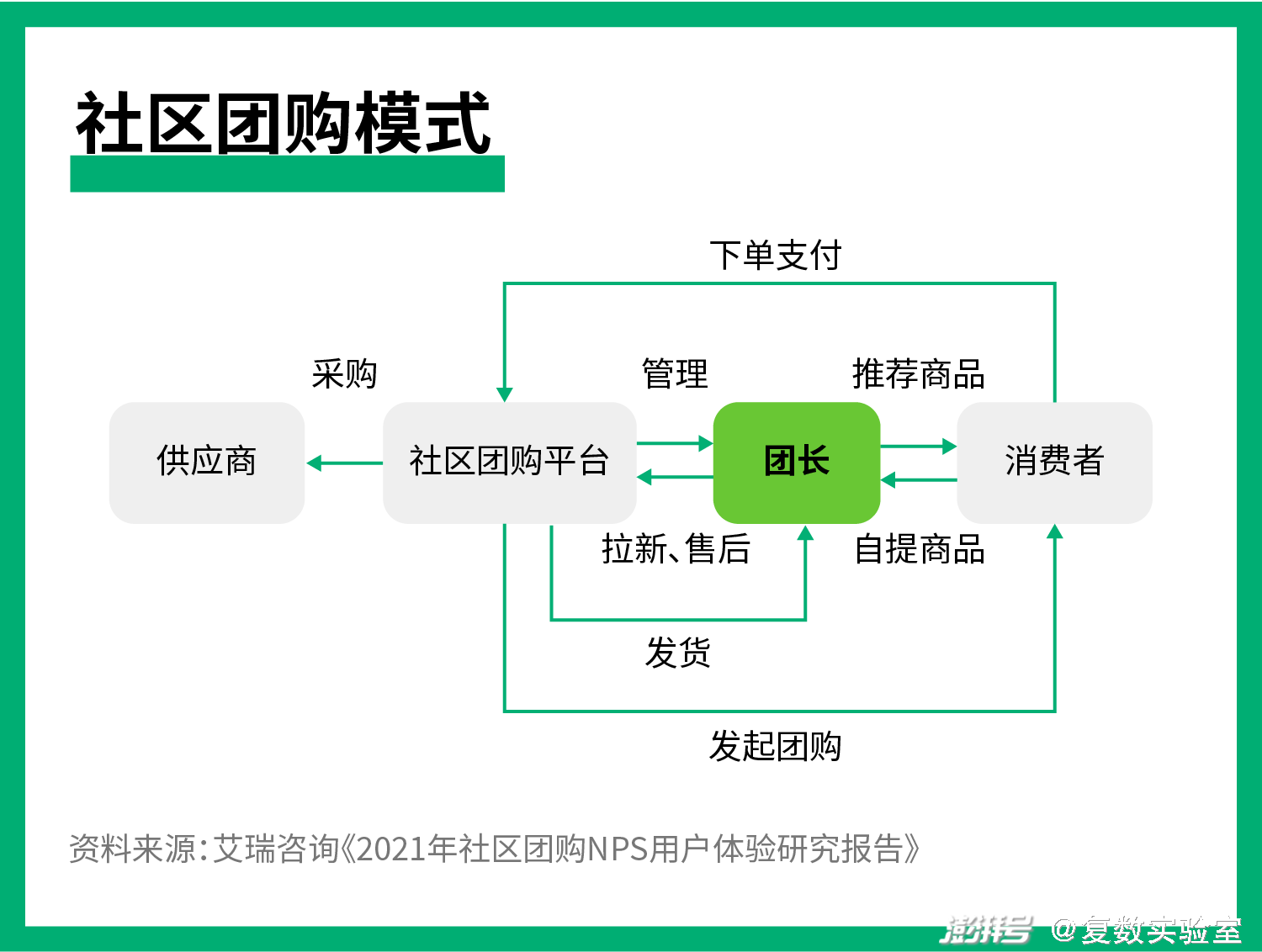

中國最早的網絡團購起源于2010年,是對美國Groupon網站的模仿。2016年,社區團購逐步發展,連接供應商與消費者的團長應運而生。在流量端,團長組建、運營社群,介紹和推廣產品;在產品端,團長負責在承接點理貨、售后等服務。消費者通過微信生態(微信群、小程序等)下單社區團購后,次日供應商根據訂單量配送至小區團長處,隨后消費者到提貨點取貨,團長根據銷售額獲得傭金。

2020年以來,疫情催化下的社區團購高速發展。尤其在今年4月份的上海,曾經令不少互聯網大廠都直呼“玩不轉”的社區團購,在上海的一個個小區里,變成了一場基本生活保障的互助行動,而支撐起這次互助行動的就是“上海團長”。

通過分析微博和小紅書平臺發帖、各大搶菜 APP 公告、團購共享文檔和信息表等數據,我們了解到當好“上海團長”需要經歷的 12 道坎,明白了“上海團長”平衡團購信息與需求的不易,每一次開團都是對團長能力和心態的考驗;更是發現了媒體與網友們對“上海團長”的多樣性討論——在占比僅12%的“上海團長” 自述中,并沒有我們想象的吐槽與抱怨,“謝謝大家”和“一切值得”才是他們的心聲。

當好“團長”至少需要經歷12道門檻

“團長”泥泥在接受ShanghaiWOW公眾號的采訪時就犀利地指出要做“團長”,“空有興趣和一腔熱血可不行,時間、能力、資源、心態,缺一不可。”

光是前期準備就涉及到復雜的多方溝通。從業主群匯總需求,到確定團購渠道,再到收集相關證件向居委物業報批,最后建群開展工作……“團長”的溝通應變能力和平穩心態,是順利“開團”的前提。

在下單收款的過程中,各種軟件和工具的輔助確保信息準確,提高團購效率。相比于騰訊文檔等年輕人常用的協同辦公工具,操作相對簡單的群接龍和快團團對于各年齡段的用戶來說更加友好,也最受“團長”們歡迎。然而,虹口某小區的“團長”苗壯表示,核準信息仍需要“具體問題具體分析”,許多老年人使用這些工具還是存在困難,“只能一筆對一筆,按照收款時間和對方核對”。

下單成功后的催單同樣重要。由于政府出臺的團購政策不斷變化,訂單很可能被優先派發給別人。為了保證順利收到物資,避免跳單違約,“團長”們不得不從早到晚不間斷地與供應商溝通,確認貨物發出。

最后的收貨分貨環節更是困難重重。首先,到貨時間不能準確控制;其次,如果團購的是生鮮和速凍食品,還必須盡快分發,避免變質。有“團長”第一次“開團”時沒有提前規劃路線,一直從傍晚送到深夜。還有一些小區居住著眾多老年人和殘障人士,這需要“團長”提前摸排情況,為行動不便的居民送貨上門。

比起“怎么團”,協調“團什么”更困難

團長不是看居民想團什么,就團什么,必須將居民的整體需求與團購商品的信息進行匹配。然而,現實情況是,一個小區的需求很難統一。苗壯經常遇到湊不齊訂單的情況,“很多拼單要30、50份以上才送,可是湊不到那么多份,眾口難調。”而需求統一僅僅只是第一步,還要從海量的團購信息中選擇適合的商品。一份上海疫情互助文檔匯總了236個品牌、7類商品的團購信息,整合了各個品牌商品的配送范圍、起送量、發貨時間,可見決定“團什么”需要處理的信息量之大。

在配送范圍上,市中心的可配送品牌覆蓋率較高,而金山區、奉賢區、崇明區等城郊區域的可配送品牌未超過50%。

常見的起送要求是30份、50份或3000元,但27%的品牌起送份數要求超過了50份,37%的品牌起送價格要求超過了3000元,這個標準對于一些居民較少、老齡化程度較高的小區來說很難達到。

疫情初期,楊浦區的團長Ryan因小區還沒組建微信群,難以找到居民湊滿50份的起送量。他嘗試聯系居委、街道,希望他們能牽頭發起團購,但遭到拒絕。不過,通過街道提供的業主小群,他聯系到了周邊其他3個湊單困難的小區,這幾個小區“更小、老年人更多,沒有辦法組織任何團購”。在不懈努力下,Ryan與其他小區幾位“初始團長”湊出了113份訂單,與居民、商家和物流反復協商,最終不僅順利“成團”,還建立起了4個小區穩定的團購模式。

半數的商品在下單后會在2-3日內發貨,但有37%的商品發貨時間“不可控”“不確定”“需與聯系人溝通確認”“需聯系客服確認”。

“團長”開團 ,都買了些什么?

我們聯系到身處不同小區的七位團長,獲取了他們的團購記錄,包括Excel表格、群接龍記錄和手寫賬單等共計115份訂單數據。

從4月7日至5月5日,苗壯成功發起了20次團購,解決了1949份居民的物資需求。浦東某小區的團長朵朵經歷了3月初的第一波封閉,3658份物資在她的聯系下成功送到居民手中。而除了這些長期組織團購的“大團長”之外,有的小區也有臨時開團的“小團長”。虹口某小區的居民餅餅所在的小區有500多家住戶,她表示“小區大概有5、6個大團長和7、8個小團長。”“有的人(小團長)看到一些起送量要求少的團購,十幾份就可以起送的,就會在群里發鏈接接龍,接滿了就成團。”不過這些臨時發起的團購一般是“小團長自己缺某些東西了,臨時發起一下,組織完就不組織了。”而“大團長是盡可能全方位小區需求的”,一些“大團長”自身有團購的資源,甚至可以團到比平時還實惠的品質商品。在語音那頭,餅餅激動地說道:“這些姐姐們真的是神通廣大。”

追溯7位團長的團購渠道,品牌商直供是最主要的貨物來源,其訂單數量占訂單總量的78.3%。其次,各大購物平臺上的團購專區參團占訂單總量的18.3%。同時,公眾號“上海發布”也會發布參與保供單位的信息供團長對接,而隨著團購需求在上海的增加,快團團等微信團購小程序也成為團長開團的選擇。但在7位團長的訂單中,只有4單貨物來自上述兩個渠道,占訂單總量的3.4%。

微博大V@兔撕雞大老爺估計,除了13萬保供型“團長”之外,還有65萬改善型“團長”在為超過2500萬名上海市民的封閉生活保駕護航。

隨著居民對改善型物資的呼聲日漸高漲,各種被認為“非必要”的商品也紛紛推出團購服務。餅餅提到,“我們已經吃到兩次蛋糕了。第一次是“最近這棟樓有很多人要過生日”,第二次是“為了給小朋友過六一兒童節”。

有人呼吁,特殊時期以大局為重,一切對非必需品的追求都可能提高病毒傳播的風險;同時也有人認為“必要”與否很難標準定義,將可樂、奶茶和咖啡視作不可或缺的“精神食糧”……由此,對于零食、乳飲、快餐、面包烘焙等升級型物資的團購也應運而生。

在“團長”的不懈努力之下,居民們的封閉生活不僅得到了保障,也在逐漸改善、升級。

網友們眼中的“上海團長”

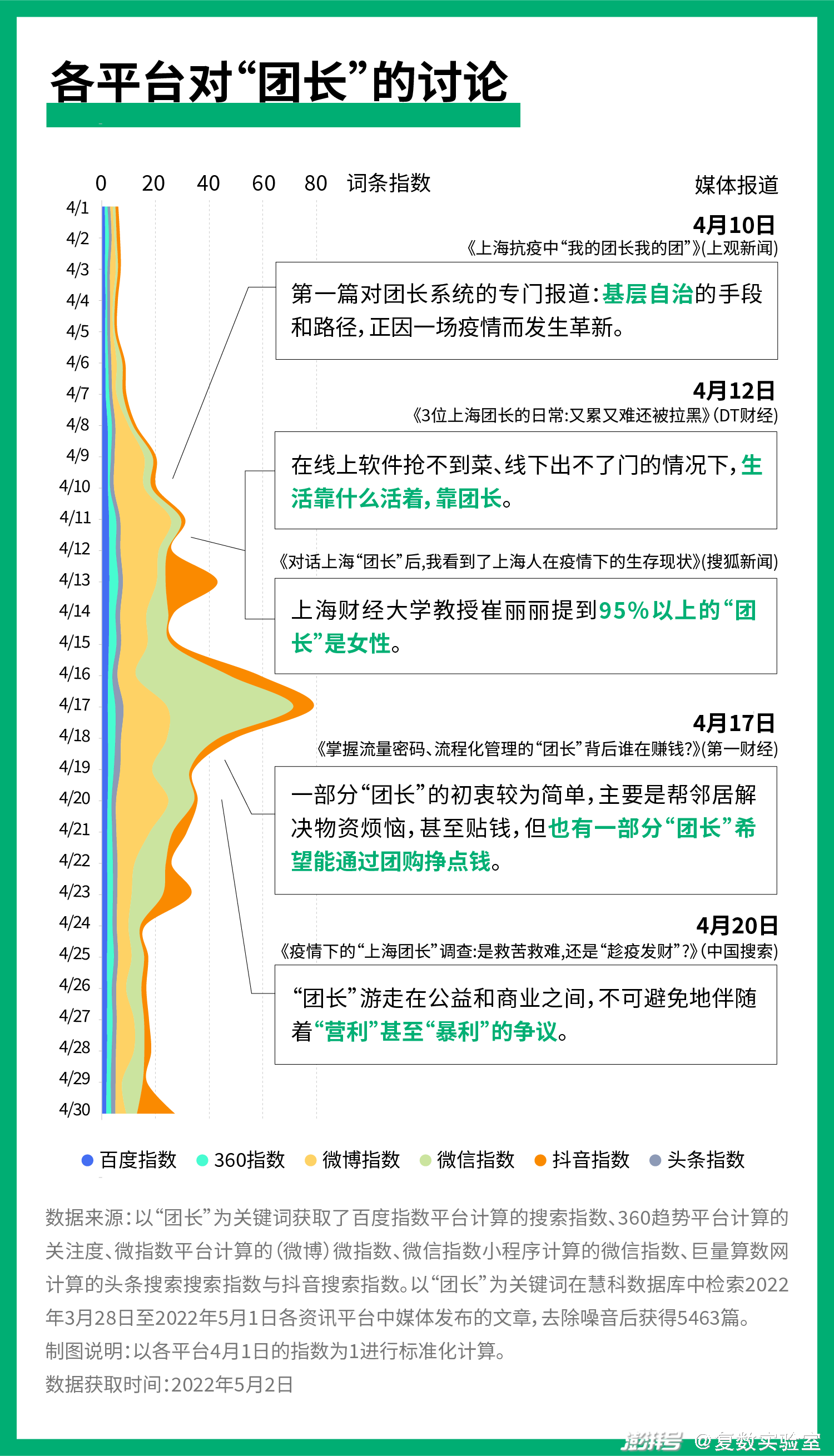

微博、百度、微信等指數監測平臺數據顯示,各平臺對“團長”的討論在4月6日以后快速增長,受到了持續的關注。在慧科數據庫中檢索“團長”的相關報道發現,圍繞“團長”的討論與發言也展現其不同剖面。

4月10日,上觀新聞發表《上海抗疫中“我的團長我的團”:團購物資送上門時老人鞠躬,令人百感交集》,這是第一篇對上海“團長”系統專門介紹的主流媒體報道;而“北青深一度”也在同天發表2篇《來自上海“團長”們的聲音|口述實錄》,通過自述展示“團長”工作。

4月11日,微博上“#上海團長界的天花板#”、“ #上海團長 激情選角#”兩個話題僅在一日之內就增長了五千多萬瀏覽量。此后,社交媒體上有關“團長”的熱度不斷攀爬,在4月17日達到峰值,相比于4月1日,17日的微博熱度增長了16倍,微信熱度增長了46倍。

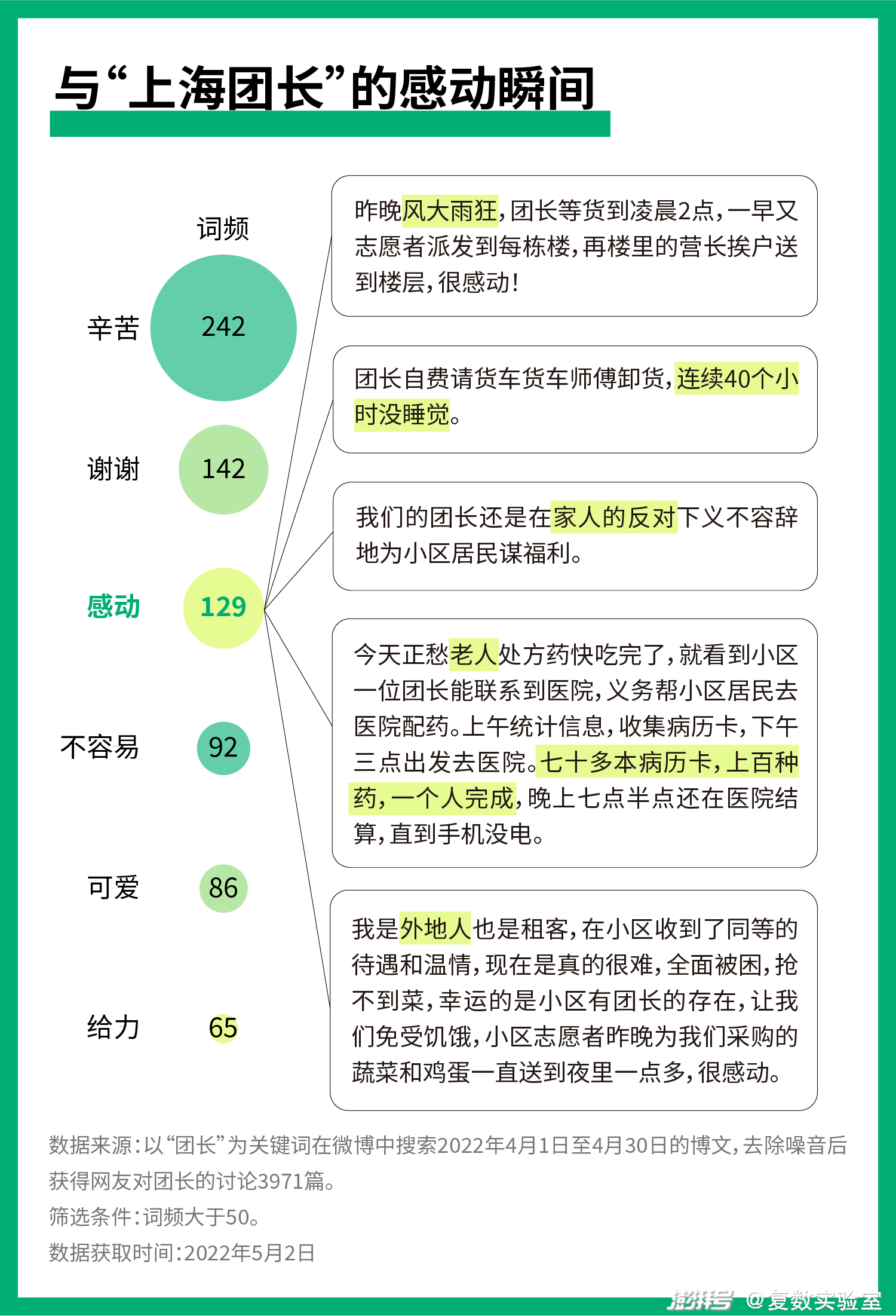

通過爬取網友們在微博上的3971篇討論,我們發現“團長”們的“辛苦”與“不容易”大家有目共睹。網友們“謝謝”他們的付出,稱贊他們的“可愛”“給力”,也紛紛在社交平臺上記錄自己與“團長”的“感動”故事。

“團長”常說:謝謝“大家”

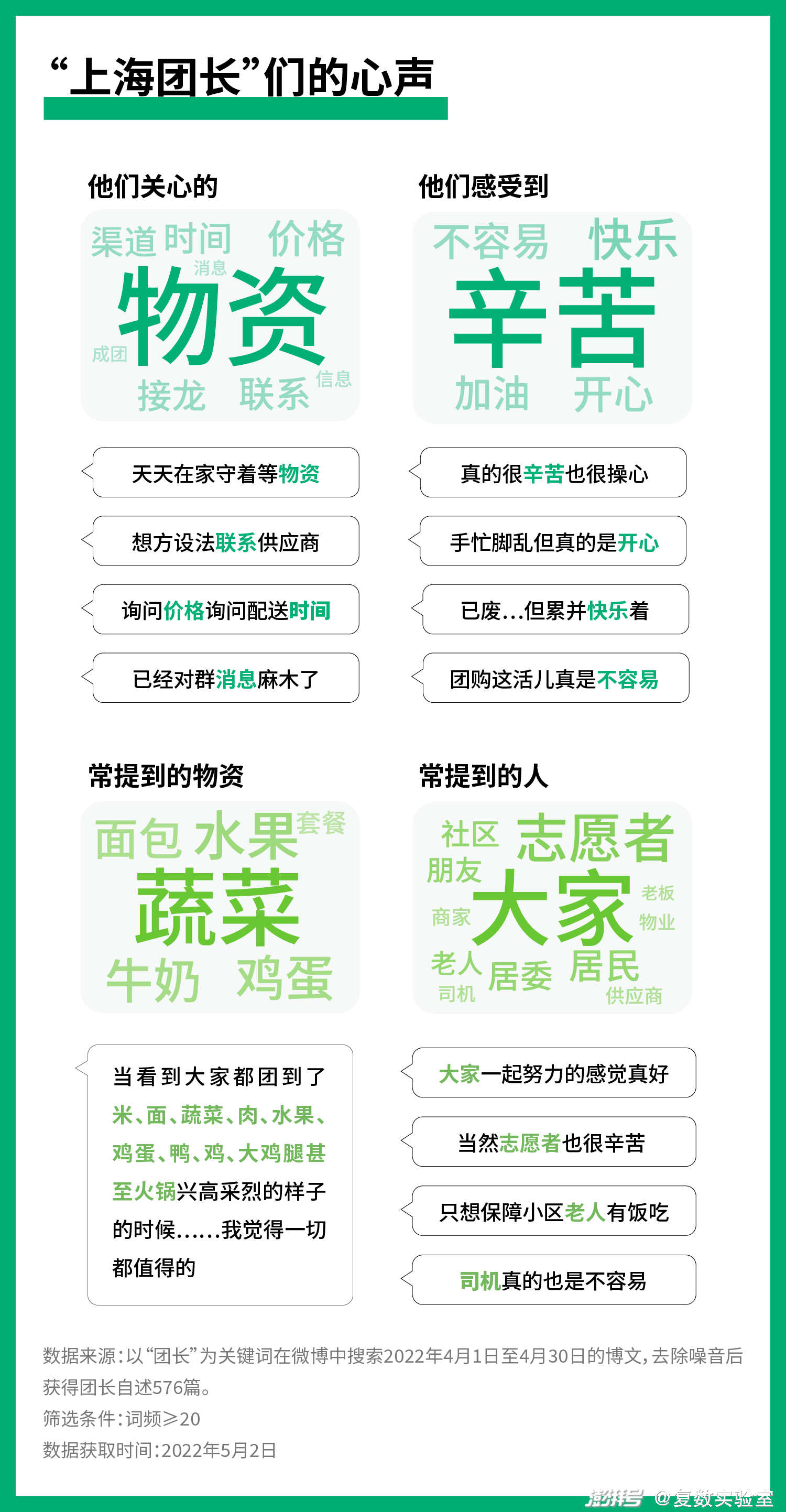

盡管“團長”在各大平臺上受到廣泛的關注和討論,但很少有“團長”分享自己的故事。平均每10條微博中,只有1.2條來自“團長”,在576篇“團長”心聲里:“辛苦”與“快樂”并存;“物資”“渠道”“時間”“價格”和各種物資掛在嘴上;而在團購成功之后,他們會感謝“司機”,感謝“志愿者”,感謝“大家”。

無數“團長”只是上海疫情下社會互助的一個縮影。在疫情防控的一個個環節中,上海居民還擁有了“大白”“小藍”等各種新的身份。

6月29日起,上海宣布逐漸恢復堂食,“上海團長”們也逐步卸任,恢復正常的生活。而那些“團不來”的煙火氣,也正在慢慢回歸。

作者:(排名不分先后,按拼音順序排序)

蔡宋祈凝,戴思霖,李永智,冒彤,汪洋,余屹軒

復旦大學新聞學院《數據分析與信息可視化》(本科生)、《數據新聞與可視化》(碩士生)課程專欄

指導老師:周葆華、徐笛、崔迪

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司