- +1

謝其章︱與石揮在老刊物里零距離

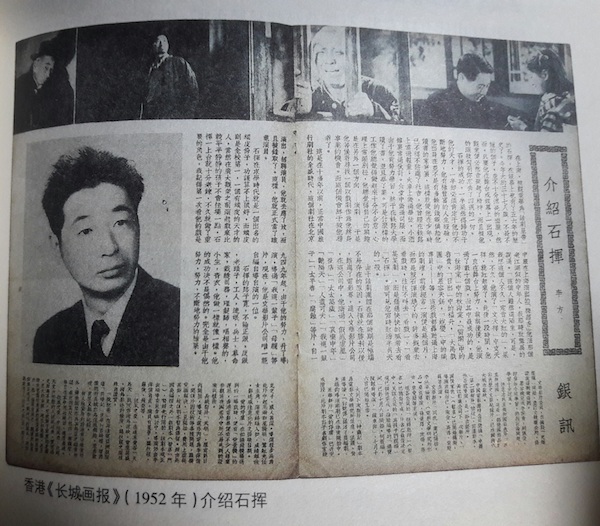

本文原先起的題目是“邂逅石揮首發刊”,擔心讀者不明白“首發刊”的意思,所以用了現在這個。石揮(1915-1957)以演戲演電影而聞名天下,寫作只是業余愛好,雖然文筆一點兒不遜色于名作家,可是“首發刊”這詞用在石揮身上,好像只有我一個人明白是怎么回事。就算是名滿天下的張愛玲,我跟記者或編輯說起我的獨門收藏——“張愛玲作品首發刊”,她們也一臉茫然,頗費我一番口舌。

作家的作品第一次發表的刊物,就叫“首發刊”,也叫“初發刊”。張愛玲《沉香屑 第一爐香》最初發表在1943年的《紫羅蘭》雜志第二期,這期《紫羅蘭》就成為“首發刊”了。張愛玲《色,戒》發表在《皇冠》雜志,當期《皇冠》即為“首發刊”。魯迅《狂人日記》最先刊載在1918年5月《新青年》雜志,本期《新青年》即“首發刊”。阿城的名作《棋王》1984年發表于《上海文學》,那么這期《上海文學》也就成為“首發刊”。首發刊與初版本一樣具有收藏價值,作為現代文學研究的文本,理應得到重視。張愛玲首發刊我是刻意搜集,從《天才夢》到《金鎖記》到《色,戒》,見者必收。石揮首發刊,我本無心收集,誰知劃拉劃拉,竟然琳瑯滿目,不妨敘述一番。

黃宗江于《憶石揮與藍馬》里記錄了石揮的一段驚人之語:

我這個人一向有些坦白癖。頭一晚,我們坐在各自的小鐵床上,必然地促膝,我就開始坦白了:“石揮啊!說實話,我原本不想跟你一塊住,你這個人哪,太,太冷……”

我當然期待著某種熱流,卻得到了更冷的回答:“我剛到上海時,一個好朋友告訴我:人——人都是王八蛋!”

我不禁啞然,愕然。我當時也有一套書本與教養所形成的正相反的哲理,什么“上帝啊,寬恕你的兒女吧”之類的“人——都是好人”論。我憋了半天,憋出一句:“人——總有好人吧!”

石揮慢騰騰地說道:“那也要先把他看成王八蛋……也許最后能發現個把好人……”稍頓,又說:“你也是王八蛋,我也是王八蛋!”他在吉它上輕撥了幾下“嘣嘣嘣嘣!”

這就是我倆住同屋第一晚交心的有似話劇的對話。

石揮“王八蛋論”事出有因,他是被朋友出賣而避禍到上海灘——“十年前,日本兵的大炮打跑了宋哲元,于是北平淪陷,我成了‘亡國奴’。九年前,我做‘亡國奴’已經一年了,由朝鮮來了一個劇團,名字是‘朝鮮半島高協劇團’,一群前輩亡國老奴,在東北演了五六個戲,那時候我也在北平干戲,看了他們整個的演出,使我吃驚,使我欽佩,當時限于環境不能把我所看到的寫給人們知道,也就因為跟他們太接近了,被另一個亡國奴報告了日本兵,我才跑到了上海,然而這個演出的印象卻一直存留在我的記憶里。”(石揮《記:朝鮮半島高協劇團》,載1947年6月《大家》第三期)

《雜志》

當然,為了石揮的首發刊,我珍藏著《大家》雜志,就是前向我所寫小文《〈大家〉與張愛玲友善》的那個《大家》。說起來與張愛玲友善的還有一本叫《雜志》的雜志,《雜志》對石揮亦極友善,下面會談到。張愛玲對石揮的文采明顯有好感,她在《雜志》(1944年8月號)“我們該寫什么?”筆談中寫道:“有幾個人能夠像高爾基像石揮那樣到處流浪,哪一行都混過?”顯然,這個時候《雜志》上發表石揮的《慕容天錫七十天記》《演員創造的限度》《秋海棠演出手記之一、之二》《不是論戰談AB制之再檢討》《一個演員的手冊》(翻譯),尤其是自傳體《天涯海角篇》,張愛玲過目了。有那么好幾期《雜志》的版面,張愛玲與石揮是“上下樓”。論名氣,1942年即被譽為“話劇皇帝”的石揮是超過張愛玲的,而張愛玲的名作《傳奇》那時則剛剛面世。

石揮文集《天涯海角篇》1946年3月由春秋出版社出了單行本,我也有購藏,那張封面設計很像電影海報,這種風格今已失傳。

說起電影海報,使我想起電影刊物里的石揮,那里才是石揮的舞臺呀。民國影刊算得上我的另一項獨門收藏,依仗著這些影刊,我才有底氣寫作《夢影集——我的電影記憶》。石揮曾經追求過周璇,1947年12月《電影畫報》里有一篇紀實《星光燦爛·大批藝人秋季旅行到無錫》,其中透露了這段戀情:

十一月七日,星期日,“文華”主人吳性栽提議到無錫去游太湖風景區……全體集中車廂后,火車座雙乘對坐,計開:石揮、周璇、童芷苓、曹慧麟、韋偉、黎明暉、唐大郎、龔之方……張伐向石揮敬煙,石揮說不抽,張伐說沒有周璇的時候為什么要抽?今天憑什么假惺惺起來?石揮窘不能言,這種愛河中人的精神虐待,另有一番滋味在心頭……午膳用罷,傍埠頭起岸,散步線各自向山嶺分開,石揮周璇丁聰一組徘徊密蔭中,丁聰見機,于折轉處先溜,周璇高跟鞋寸步難行,石揮扶掖而下,據偷看朋友言樣子十分親密……周璇,石揮跳上人力車往車站進發,大伙兒安步當車踱到車站,周璇石揮還沒有到,大概他們是買東西去了。

石揮與周璇未能實現“有情人終成眷屬”,卻于十年后的1957年,相互約定似的一同永別人世間,石揮年僅四十二歲,周璇年僅三十七歲。

如果按照李鎮先生所編《石揮年譜》,石揮的處女作應該算作1939年7月1日發表于《立言畫刊》第四十期的《一部演員的話》。其實這短短五十四個字的話真算不了“作品”,只不過是對陳綿編導的話劇《茶花女》的幾句感想,石揮于劇中任“杜作直”這么個角色,石揮說:“上帝給予人類以愛的啟示,但永遠不給予人類愛的滿足,杜作直對高潔茵的要求是個不人道的要求。我最同情杜艾民在愛情上的嫉妒。”我么,保存有《立言畫刊》這一期,所以私心希望算是石揮的處女作,鄰頁的《茶花女》演劇人員合影,石揮在焉。《立言畫刊》于京津地區影響巨大,算得上第一號暢銷的藝術雜志了。

《立言畫刊》

自此,石揮便平趟北京的刊物了,《藝術與生活》《中國公論》《369畫報》《華光》(王世襄早年的文章多在此刊發表)、《沙漠畫報》都不在話下。我最詫異的是《中國文藝》居然也登石揮的文章,如《話劇演員怎樣創作角色?》《為什么在現社會下演〈日出〉?》——這刊物是知堂老人那一幫老派人的地盤呀。

載有石揮文章的民國小報我收集不多,卻無意中成就了一項更有意義的發現。2010年11月某個冬夜,我忽然從自存的一沓《亦報》里翻出張愛玲的佚文《年畫風格的〈太平春〉》。以后數天,國內研究張愛玲的頂級專家陳子善教授、止庵先生頻頻與我熱線往返,連祝賀帶證實。張愛玲的熱度僅次于魯迅,因此張愛玲佚文的發現是件很大的事情,如此重大之發現竟然出自一介平民之手,正如陳子善所說:“真不枉費你二十幾年持之以恒對張愛玲的癡迷!”止庵則馬上調出老電影《太平春》來看,并告訴我:“這電影里還有石揮呢。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司