- +1

王璞評彼得·蓋伊《現代主義》︱如何講述現代主義的身世故事

我們還需要再把“現代主義”這個故事講一遍嗎?將近十年前,當我在美國市面上看到文化史家彼得·蓋伊的新作Modernism:The Lure of Heresy, from Baudelaire to Beckett and Beyond(2007年版)時,這一疑問閃過腦海。正如該書的英文副標題所提示的,現代主義的原動力(抑或“原罪”?)在于標新立異,但它的“新”“異”似乎已經被敘述、書寫、研究了太多次,成了盡人皆知的“舊聞”和“老套”。現在, 讀者們有了機會在中文語境中掂量這部綜論巨作的厚重:有賴于駱守怡、杜冬兩位譯者的辛勤奉獻,中譯本已于年初面世,超過四百五十頁,涵蓋從十九世紀中葉到二十世紀后期“西方”文藝的光怪陸離。掂量之余,我們更需要思量:今天,如何重新講述現代主義?

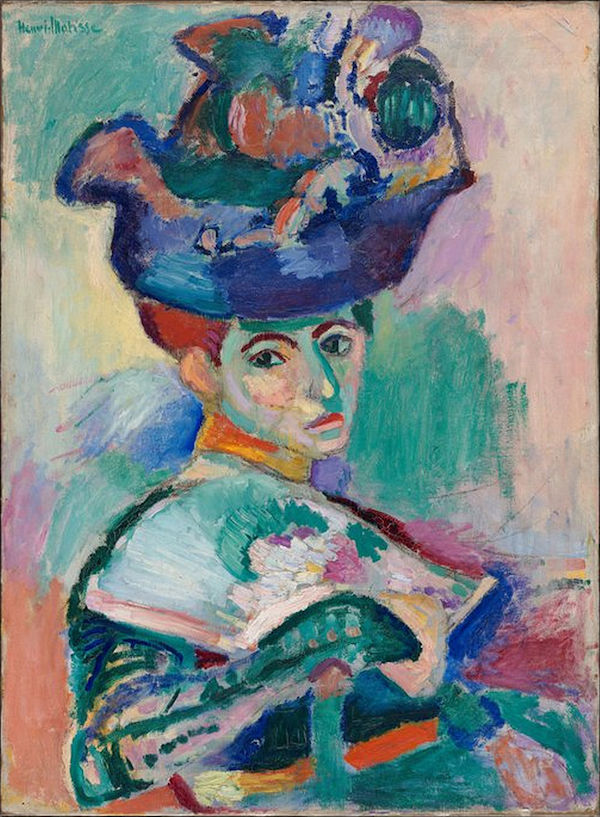

讓我們先一起對表:這個“新世紀”也不算新了,現代主義更早沒有了“運動”的進行時,它的“現代”化身為歷史,化身為后現代的久久回眸,革命性的景深在其中一點點消逝。不知這是勝利還是失敗:它不再意味著“異端”,而成為了“正典”。當然,現代主義文學藝術作品的“教科書化”“博物館化”過程有一個時間差。在它的第一故鄉,“西方”,或者更準確地說,發達資本主義世界,現代主義的經典化早在二戰之后就已經悄然開始。在我國大陸,這個過程當然來得晚些,但自“告別革命”“改革開放”以來,中國文化也時而系統、時而慌亂地補上了這一課。若從我有限的個人體驗和觀察來說,那么,對于我的師長一輩,研習現代主義的“天書”“秘笈”首先意味著對經驗的新邊疆的大膽探索、對自我復雜性的發現以及內心生活的高強度儀式。文學研究者吳曉東就曾提到,閱讀現代主義小說,成為了“嚴肅而痛苦的儀式”。而對我這樣在世紀之交進入大學、步入人文學科的一代而言,浸染于同樣的作品,“嚴肅感”“痛苦感”“儀式感”(當然還有困惑感和挫折感)尚在,但它們首先是“名作”“名篇”“名畫”“名曲”,是個人主體性和文化修養的必修課上需要趕緊“搞定”的知識清單。又十多年過去了,我相信,不論是野獸派繪畫、荒誕派戲劇、波普藝術、超現實主義修辭、先鋒派理論宣言,在今天的中國都已很難再當作打破陳規的炸藥包或震驚靈肉的照明彈,而只能充當自我“教養”和文化趣味的柱石磚瓦。上個世紀初,艾略特在開始他的詩歌旅程時(毫無懸念地,他的作品在蓋伊的《現代主義》中作為“反現代的現代主義”的典型而出場,見第八章)曾不無譏誚地寫道,在當年資產者的客廳中,“女人們談著畫家米開朗基羅”。那么,在美國、日本和今日中國的高雅 “中產階級”客廳中,人們則翻閱著畢加索的畫冊、討論著海明威的風格、甚或宣告著夏天去法國小鎮吉韋爾尼參觀莫奈故居的旅行計劃。

傳奇、榮光、典藏、巡展、書目、景點乃至遺跡:總之,“現代”已成昨天,現代主義沉淀為昨天留給我們的遺產。于是,歷史編纂學的登場似乎也在情理之中。彼得·蓋伊是在美國具有較大影響的資深文化史家。他對一切文化現象都抱有百科全書式的開放胸襟,同時又有歷史學家的腳踏實地,用細節來講故事。因此,他的新著首先是一本關于現代主義的歷史書,無意對紛繁的現代藝術作出美學上的深入辨析,也沒有本雅明或阿多諾式的批評理論的旨趣。他是要為現代主義立傳,洋洋灑灑地書寫它的“興起”、“繁榮”和“衰落”(第1頁)。該書的廣度和密度于是難免讓讀者喘不過氣。從福樓拜《包法利夫人》和波德萊爾《惡之花》的受審,到“為藝術而藝術”的先聲;從世紀末頹廢,到新世紀的感官革命;從印象主義的繪畫,到表現主義的文字;從喬伊斯、普魯斯特的長篇小說,到艾略特、斯蒂文斯的詩歌語言;從先鋒派的風起云涌,到建筑界的大鳴大放;從音樂的無調性,到兩次大戰的創傷感;從文藝、政治和心理學的交錯,到戰后電影等媒體的新浪潮;從貝克特北大西洋的等待,到馬爾克斯南半球的孤獨;從布爾喬亞的首都巴黎,到魏瑪共和國的柏林,到資本主義的黑暗心臟紐約,到古根海姆博物館分館新址畢爾巴鄂……

初版《審判》

數不清的流派、風格、試驗、現象和運動——現代主義即雜多。蓋伊的講述擁抱這種雜多,但卻仍然把現代主義看作是“單數名詞”。如何才能把如此多樣的文藝實踐統攝于同一標簽之下?幸運的是,作為歷史學者,蓋伊可以較為輕松地卸下為概念下定義的包袱。正如他一開始就指出,現代主義不易“界定”,卻易于“舉例”(第5頁)。雖然馬蒂斯的一幅剪紙畫、斯特拉文斯基的一支曲子和卡夫卡的一篇寓言故事在審美上、形式上、內容上乃至政治上可能大異其趣,但置身于美術館、側耳于音樂會、枯坐在書桌前,我們卻可以立刻就感覺到:對,這個作品就是“現代主義的”。蓋伊尤其強調,這“萬類霜天競自由”的形形色色文化實踐,互不相屬,卻分享著一種可以稱之為“現代主義”的“氛圍”(climate,序論)。他涉獵如此廣泛,卻能夠做到文字上淺顯近人,內容上引人入勝,就在于不糾纏于作品的專業細部,而把這一切人事、功業和興替都還原到現代社會文化變遷的“氛圍”之中。在書中,這一歷史“氣象”過程展開了超過一世紀之久的綿延和跌宕。

杜尚,《下樓的裸女2號》(1912)

“Make it new!”這是龐德的口號,正如蓋伊所論,它凝縮地概括了現代主義“氛圍”。他所沒有提到的則是,這三個簡單的英文單詞其實來自于這位不懂中文的美國強力詩人對《大學》中“茍日新、日日新”的創造性翻譯。我們的中文譯者這一次又把它回譯為“推陳出新”(第7頁)。“異端的誘惑”、不斷自我探索省思的“使命感”、對資產階級主流生活的“敵意”,在蓋伊看來這三點搭建出了“推陳出新”的現代主義氣質或態勢(第7-12頁)。也正在這一反抗陳規、求新求變的大“氣候”之中,蓋伊不斷用講故事的方式發現著現代主義的自我矛盾。早在十九世紀后期,畫家們就不止一次聲稱應該把盧浮宮這座陳舊藝術的堡壘付之一炬。無獨有偶,康拉德筆下的人物想要炸掉格林尼治天文臺——那里定義了時間本身!二十世紀的達達分子則要打倒“地中海”——西方文明的總搖籃。但蓋伊諷刺道,“現代主義藝術家盡管看起來態度強硬,卻也會幻想在他們意欲燒掉的博物館里找到自己的一席之地”(15頁)。的確,他們處處想給“資產階級的審慎趣味”(借用路易斯·布努埃爾的電影標題)一記響亮耳光;但從波德萊爾的《致讀者》開始,早已說出心底話:他們其實一直把“資產者”當做“同類”乃至親兄弟,渴望對方的理解和寬容。在這本大部頭中,蓋伊從第一頁到最后一頁反復申述,現代主義并不發生在布爾喬亞的外部,而是成功于資產階級的日益增長的“開明”“寬容”之內部。看似完全“不合群”的藝術家們通過具有“同情之理解”的各類“中間人”反復奔走努力,終于贏得了資產階級主流的支持,而對新事物越來越開放的資產者又反過來成為了新藝術的最有力贊助人——從巴黎的沙龍變遷到紐約現代藝術界中洛克菲勒家族的大筆捐贈,概莫如此。更進一步,原本的新銳經過一番斗爭卻坐穩了“主流”的交椅,就又對更新的現代主義擺出權威面孔,處處提防,恨不得壟斷趣味,而下一代因此就必須重新奮斗,重復由造反的新異力量變為主流文化的全過程……

也就是說,現代主義之“新”作為異質性的力量很可能只是資產階級文化同質化過程中的一個環節而已。這重矛盾,在文學理論大家保羅·德曼關于“文學現代性和文學史”的命題中早已有一錘定音的闡發:詩人蘭波所謂的“我們必須絕對現代”最終也必須是歷史的重復。而蓋伊的特點則是把這一切落實為饒有趣味且不失反諷的文化史故事。他一而再再而三強調,作為“敵意”的現代主義恰以資產階級民主社會的文化延展能力為“先決條件”。換言之,“推陳出新”是發生在資產階級文化內部的自我革命。我們不妨試著從蓋伊的講述再進一步:以這一視角看,所謂現代主義的文化史就是資產階級生活世界自我更新、自我實現、自我拓展的歷史。蓋伊的底牌其實很清楚:現代主義處處要“斷裂”,但從今天的“后現代處境”回望,它是且只能是資產階級文化的連續性。“現代主義者們不遺余力想要推翻的文化體系的吸收能力著實讓人佩服。”(13頁)

始于異端,終于連續性乃至正統。在處理現代主義的這種內在沖突時,蓋伊聲明他所采取的分析策略來自于弗洛伊德,雖然他并不是要把現代主義當做精神分析的對象(前言)。這一招并非偶然,蓋伊是弗洛伊德研究大家,更在普及精神分析學說上有貢獻,是英文《弗洛伊德讀本》的編者。如果我們把蓋伊的其他豐富著作也帶進來,可以發現,他還是啟蒙運動的史家。從啟蒙運動到現代主義,這是一場浩蕩無休止的資產階級文化革命,用弗洛伊德的視角講下來,也就成了關于“革新”與“連續”的辯證故事:矛盾總在資產階級文化內部發生、變異、調和。

彼得·蓋伊:《啟蒙時代》

這樣宏闊的文化史敘述,讀來讓人擊節的精彩處自然不少。但我卻隱約間還有一些不滿足。《現代主義》在題材處理上的一個表面缺陷是它的“西方中心”視域。全書很少涉及“非西方”和“全球南方”(即欠發達地區),日本、中國、南亞、中東、非洲和加勒比海地區過去近百年的藝術探索近來已越來越受到重視,但在這里卻都難覓蹤影。唯一的例外是前面提到的馬爾克斯,出現在《死后復生?》一章,而其他拉美“文學爆炸”的人物也只好榜上無名。在全書結尾,蓋伊已經點破,從巴黎到紐約,就是該書的空間軸心,仿佛一切都只發生在北大西洋兩岸。在這一意義上,書名改為“西方現代主義”也無不可。我這里并非有意苛求,要現代主義的綜述必須包括一切現代主義的全球旅行。對世界各地的現代主義活動進行點名、排隊,也絕不是好的解決辦法。真正的問題要害在于資本主義世界體系。蓋伊在書中一再使用“資產階級”“布爾喬亞”“資產者”和“中產階級”來指代主流文化,我對此特別認同。但這一主流文化的全球屬性和普遍主義意旨,恰恰是緣于如下事實:它的一切都建立在日益全球化的、不平等的世界體系之上。在從蘭波到魯迅的時代,那個體系的名字叫殖民主義、帝國主義和革命;在從薩特到第三世界新浪潮電影和后殖民藝術的時代,那個體系的名字叫美國主導的“自由陣營”和布雷頓森林體系、冷戰、三個世界、反殖民運動和全球化。蓋伊所關注的現代主義的“區位”和這個全球體系的“中心區”完全重合,而“邊緣區”卻歸入陰影。正如過去二十年越來越多關注非西方因素的現代主義研究所揭示的,脫離了邊緣區,不僅全球資本主義的政治經濟無法成立,而且資產階級的普世文化也難以想象。講述“非西方”的現代主義,不是為了補足拼圖,而是為了把握一種文化的總體動力結構。蓋伊筆下的潛在主人公,資產階級,卻仿佛天然固定為“西方”文明。

于此,我想我們可以體察到該書更深一層的局限。當現代主義成為了“天然”的“布爾喬亞”身世的一部分,那么,它也就只剩下故事了。蓋伊的通俗史學家筆法寫出了現代主義如何歷經浩劫(尤其是兩次世界大戰)、變動、沖突。但這樣的歷史化卻可能隱藏“扁平化”危險,而回避了深層次的地殼運動。作者“最終所指向的”,還是那個“孤獨藝術家”作為個體的原型(383頁)。現代主義的精神史幾乎就成為了“影響的焦慮”的歷史,這里我是借用文學批評家哈羅德·布魯姆的概念,他對蓋伊褒獎有加,他自己關于現代詩人從叛逆開始而成為新父權王者的“焦慮”史觀同樣借重弗洛伊德,和蓋伊的確聲氣相投。在這一意義上,孤獨的藝術家和冒險的企業家是否還有區別?現代主義的“求新”和商品拜物教的“求新”在邏輯上的差異究竟該如何理解?在紐約的格林威治村發明一種新文體和在紐約的華爾街發明一種新金融產品,究竟又有什么不同?因此,豐富的現象及細節堆積也可能帶來了“去政治化”傾向。

誠然,正如蓋伊所說,現代主義藝術家們的政治立場極為混亂,在藝術上進步,而在政治上反猶、擁護傳統宗教、加入法西斯運動的絕非少數,在藝術上保守,而在政治上開明、民主、加入革命先鋒隊的也大有人在。不以政治姿態來作為現代主義藝術分析的標尺,完全正確。但現代主義文化運動所蘊含的復雜政治運作不僅值得追蹤,而且急需反思。為什么英美現代派和歐陸先鋒派都批判西方資本主義,而前者立場容易保守反動,后者取向則左傾而革命?許多類似問題其實在今天的西方文化政治光譜上仍然歷歷在列,并未遠去。蓋伊只能點到為止,將蘇聯也扔到裝著納粹德國、法西斯意大利的同一個大筐里(第八章)。到了全書的結尾,他所講述的現代主義已合上了文化史的一頁。從十九世紀中葉到二十世紀六十年代,這一次沒有意外的分期敘事,安穩于既定的主流歷史思維,固化為不具能動性的知識。

這里,我們不妨把蓋伊的專著和其他現代主義論述略作比較。馬歇爾·伯曼同樣以紐約為自己的寫作基點,他的《一切堅固的東西都煙消云散了:現代性體驗》(英文初版1982年,中譯本2003年)同樣縱論一百年間的“現代性體驗”。但如果說,蓋伊滿足于現代主義固化為新的“審慎趣味”并成為“新新人類”們的大學功課,那么伯曼的落腳點則是呼喚先鋒文藝恢復十九世紀的辯證能量,克服二十世紀的扁平商品化,重新成為社會變革的動力場。伯曼上世紀的激情不僅是文化抱負,更是政治欲望。而在蓋伊總結現代主義的今天,對更具批判力的新現代主義的期待,作為一種文化政治已經式微。蓋伊直言自己是歷史學家而不是算命先生,不準備展望未來,而只保持謹慎樂觀(387頁)。但當他說現代主義可能“死而復生”(第九章)時,“死”已經是毋庸諱言的結論,顯然他覺得落幕未嘗不是大團圓結局:“從往昔一路走來”,現代主義已經夠長命、夠好命了(389頁)。

詹明信:The Modernist Papers

另一方面,馬克思主義文化批評家弗雷德里克·詹明信對現代主義的“歷史化”也和蓋伊的“歷史化”大異其趣。如果說蓋伊表面上回避“大敘事”,卻又以資產階級作為不可置疑的歷史主角的話,那么詹明信則勇于探求“總體性”并由此對現代文化做全面診斷。在詹明信看來,一切現代性都是同一個現代性的代名詞,那就是資本主義。現代主義產生于資本主義現代化開始強力推進但又尚未完成的歷史沖突過程中。今天現代主義漸次隱退,并非因為創新能量已經耗盡,而是在發達資本主義世界,現代化進程已然完成,原有保守和革命的各類沖突不再構成核心的歷史體驗。于是現代主義失去土壤,晚期資本主義進入享受一切先鋒派既有成果的后現代主義和超穩定結構。如何跳出這一結構,跳出已知的歷史敘事套路,重新體認過往現代主義的文化政治能量,是對任何后來者的挑戰。

2017年11月,馬薩諸塞州煉獄溪畔

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司