- +1

100年前的“中國夢”——孫中山的二十萬里鐵路計(jì)劃

孫中山“發(fā)瘋了”

1912年初夏的一天,《紐約先驅(qū)報》記者端納來到上海莫利愛路29號的寓所拜訪了孫中山。談話中,孫中山提及了自己的鐵路計(jì)劃,聲明暫時還不能公布,但還是把地圖遞給了端納。看過地圖后,端納認(rèn)為孫中山“發(fā)瘋了”。幾天過后,在給袁世凱的政治顧問、《泰晤士報》駐京記者莫里循的信中,端納記載了他與孫中山的這次對話——

孫中山焦急地問:“你認(rèn)為外國資本家會給這筆錢嗎?”

端納反問:“條件是什么?”

孫中山說:“啊,如果我們給他們以筑路權(quán)和由他們經(jīng)營鐵路40年的權(quán)利,40年期滿后將鐵路完整的和無償?shù)亟贿€給中國!”

端納對他說:“除非有一個穩(wěn)定的政府,否則,哪怕是在人口最多的省份修建一條最實(shí)用和最有利可圖的鐵路,也沒有任何希望得到一文錢的外國投資。”

孫中山回答說:“政府穩(wěn)定與否有什么關(guān)系,只要各省同意就成!”

此番出自孫中山之口的話,讓端納驚詫之下難以置信,所以他在信中對莫理循說:“這幅地圖堪稱為孫逸仙之夢,但是如果能夠由我來為它題名,我將采用美國式用詞稱之為‘一叢同花順的夢魘’。信中寫道:他發(fā)瘋了,為什么?并不是因?yàn)樗嬃诉@幅地圖,因?yàn)橹灰绣X和充分的時間,他劃的每一條鐵路和更多的鐵路都可以建成,而是因?yàn)閷O竟然冒失地認(rèn)為,由于他劃出了這些條鐵路線,外國的資本家就會給他足夠的錢把這些鐵路在五年到十年的時間里全部建成!

不得不承認(rèn),盡管端納言辭不無偏見和諷刺意味,所述事實(shí)倒也大體不誤,逼真地反映了孫中山寄希望于外援的心愿。

七年之后,孫中山的這一幻想依舊未變。1919年,孫中山先后用中英文發(fā)表了《實(shí)業(yè)計(jì)劃》一書,在書中,當(dāng)年“暫時還不能公布”的友邦驚詫的龐大鐵路計(jì)劃,終于完整地展現(xiàn)在世人面前。

只爭朝夕的“孫大炮”

社會心態(tài)是處在不斷演進(jìn)中的社會精神狀態(tài),因其表現(xiàn)出的變動不居和現(xiàn)實(shí)可感,常常成為社會變遷的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。辛亥革命締造共和政體的社會變遷,無疑引起了社會心理的嬗變,導(dǎo)致人們的精神震蕩和心理失衡。時人感喟:“中國由專制制度而改為共和國體,在名義上已全屬新?lián)Q旗幟,而事實(shí)上試問政治現(xiàn)象,與從前能差幾何耶?不能以架中華民國之招牌,即可謂之共和。”身在新舊社會轉(zhuǎn)型的過渡時代,面對虛有其表的民國形象,理想與現(xiàn)實(shí)之間的鮮明落差,難免讓人產(chǎn)生新一輪的迷茫和失落。

當(dāng)時,孫中山就敏感到民眾蔓延著一股“怕”字當(dāng)頭的悲觀心理。他在1912 年10 月12 日面向上海報界的演說中分析:

此悲觀之由來,則因恐怖而起。以為民國今日外患之日逼,財政之艱困,各省秩序之不恢復(fù),在在陷民國于極危險地位,覺大禍之將至,瓜分之不免。此悲觀心理,遂釀成全國悲慘之氣象。

為此,孫中山以“革命發(fā)難,民國成立”之事為佐證,寄望報界“先祛此足以致亡之悲觀,然后始足及于全國之人心”。以期喚起國民勇猛真誠之心志,開創(chuàng)民國建設(shè)新氣象。

論者進(jìn)一步明示,孫中山謀求龐大的鐵路修建計(jì)劃,除了對錯雜的時局認(rèn)識偏差之外,還有一個不能忽視的原因:“即革命黨人原來對人民的許諾太多、太高,因而人民對共和的要求也就太急與太不切實(shí)際,并且容易由于失望而厭棄共和。”確切地說,建設(shè)心情如此之急迫之渴望,也是孫中山為了鼓舞民心,激勵士氣,懷抱“只爭朝夕”的歷史緊迫感使然。

但是,孫中山未免太過盲目樂觀。表面看去,《實(shí)業(yè)計(jì)劃》甫一見世,確實(shí)引來了國內(nèi)外一片贊譽(yù),“經(jīng)已登載各報、各雜志流傳于中國者不止一次, 幾于無處無人不歡迎之,并未聞有發(fā)言不贊成之者。”(《全集》第六卷,第395 頁)但用胡適的話說:孫中山“以三十年的學(xué)問,三十年的觀察”作成種種建設(shè)的計(jì)劃,“客氣的人說他是‘理想家’,不客氣的人嘲笑他是‘孫大炮’”,事實(shí)上還是招來了不少人的批評意見。

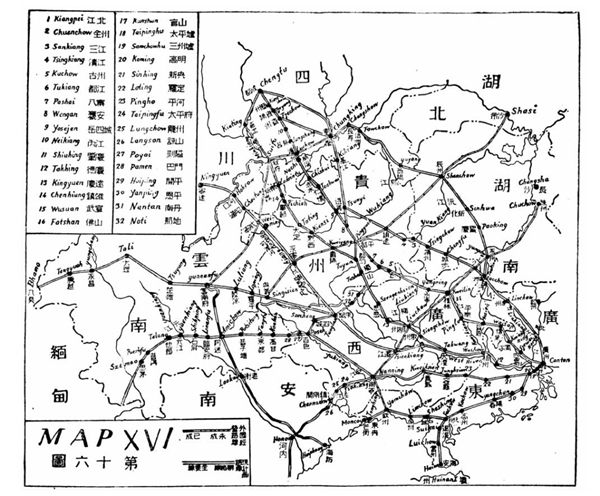

“孫大炮”一說,與孫中山民初提出的鐵路計(jì)劃不無關(guān)系。1912年6月他就構(gòu)想了建設(shè)三條橫貫全國的鐵路干線,南路由廣州經(jīng)廣西、貴州、云南、四川進(jìn)入西藏,繞到天山之南;中路由上海經(jīng)江蘇、安徽、河南、陜西、甘肅、新疆到伊犁;北路由秦皇島繞遼東折入蒙古,直穿外蒙古到達(dá)烏梁海。“余現(xiàn)擬進(jìn)行之計(jì)劃,規(guī)定于今后十年之內(nèi),敷設(shè)二十萬里之鐵路,此成誠巨大之企圖, 但余敢申言其必能實(shí)現(xiàn)也。”立志10 年內(nèi)修建20 萬里鐵路的計(jì)劃,源自于孫中山參考了美國鐵路的發(fā)展史,1880—1890 年間,美國鐵路干線增加到26.8 萬公里,年均建設(shè)1.18 萬公里,高速發(fā)展的鐵路運(yùn)輸為美國經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)大的推動力。孫中山由此確信:“如美國現(xiàn)有鐵道二十余萬里,合諸中華里數(shù),則有七十萬里,乃成全球最富之國。中華之地五倍于美,茍能造鐵道三百五十萬里,即可成全球第一之強(qiáng)國。”

是理想家,也是實(shí)行家

也正是這一鐵路建設(shè)藍(lán)圖,革命黨內(nèi)部不少人頗不以為然,認(rèn)為他好發(fā)不切實(shí)際的理想,遂以“孫大炮”的諢號來譏笑他夸夸其談。鑒于此,孫中山寫作《實(shí)業(yè)計(jì)劃》之前,擔(dān)心人們?nèi)詫⑦@一計(jì)劃看作不能實(shí)行的空談,為此先成《孫文學(xué)說》,以“知之則必能行之,知之則更易行之”的觀點(diǎn)給予回應(yīng)。在他看來,當(dāng)前中國建設(shè)事業(yè)缺少的不是實(shí)行家,而是能通盤籌算的理想家、計(jì)劃家,當(dāng)今科學(xué)昌明之世,“凡造作事物者,必先求知而后乃敢從事于行”,只有這樣做去,才能避免因錯誤而費(fèi)時失事,才能收事半功倍之效,他堅(jiān)信:“凡能從知識而構(gòu)成意象,從意象而生出條理,本條理而籌備計(jì)劃,按計(jì)劃而用之,則無論其事物如何精妙,工程如何浩大,無不指日可以樂成者也。”繼而斷論:

吾心信其可行,則移山填海之難,終有成功之日;吾心其不可行,則反掌折枝之易,亦無收效之期也,心之為用大矣哉!夫心也者,萬事之本源也。

來自孫中山不無自信的鼓動宣傳,胡適就不無默然心會的贊許和敬意:

中山先生是一個實(shí)行家,凡是真實(shí)行家都有遠(yuǎn)見的計(jì)劃,分開進(jìn)行的程序,然后一步一步的做去。沒有計(jì)劃的政客,混了一天算一天,嘴里說“專尚實(shí)際,不務(wù)空談”,其實(shí)算不得實(shí)行家,只可說是胡混。中山先生一生所受的最大冤枉,就是人都說他是“理想家”,不是實(shí)行家。其實(shí)沒有理想計(jì)劃的人決不能做真正實(shí)行家。我所以稱中山先生做實(shí)行家,正因?yàn)樗心懽痈叶ㄒ环N理想最大的建國方略。

在胡適眼里,大多數(shù)“胡混”的政客一聽說十年、二十年的計(jì)劃,就以“不尚空談”為名,蒙著耳朵逃走。所以他一針見血地指出:孫中山一生就吃了這個虧,“不是吃他的理想的虧,是吃大家把他的理想,認(rèn)作空談的虧,他的革命方略,大半不曾實(shí)行,全是為了這個緣故。”

質(zhì)言之,與同時代人相比,孫中山既首創(chuàng)又超前的宏大交通建設(shè)計(jì)劃,實(shí)行的條件確實(shí)一時并不具備。“除了革命,他從來沒有在中國內(nèi)地辦過任何事業(yè)、企業(yè),因此不理解中國的事情是何等難辦。”當(dāng)時,這一計(jì)劃難以贏得社會各階層的廣泛理解和認(rèn)可,參與建設(shè)的積極性也就無從談起。

可見,在當(dāng)時政治、經(jīng)濟(jì)和社會條件下,孫中山呼吁發(fā)展實(shí)業(yè)是民國肇建后的當(dāng)務(wù)之急,其志可佩可嘉,但根本不可能付諸實(shí)現(xiàn)。最后,從技術(shù)層面來看。孫中山無疑是個理想型而非行動型的政治家,未必善于從事過于實(shí)際的工作。《實(shí)業(yè)計(jì)劃》作為建設(shè)新中國的戰(zhàn)略性文本,在技術(shù)上存在的一些問題既顯而易見,也情有可原。

這里有一個細(xì)節(jié)需要辨正。1912 年9 月,端納作為隨行記者陪同孫中山考察北方鐵路。據(jù)他見證,當(dāng)時孫中山一邊拿一撮棉花醮上清水,把地圖上的曲線抹掉,再在原處畫上一條直線:

這位身材不高的鐵路建筑師每天上午坐在地圖前,畫了又改,改了又畫,一連搞了幾天。他沉浸在那種令人怦然心動、熱血沸騰的夢想之中,最后,所有省會之間都由干線聯(lián)接在一起,縣城則由較小的線路連結(jié)。此外還有四通八達(dá)的支線,宛如榕樹的枝叉一樣。這是一件令人嘆為觀止的杰作。

端納回憶,孫中山曾在地圖上劃了一條鐵路線,從四川向西,繞過喜馬拉雅山北邊,通向西藏西部境界,轉(zhuǎn)北穿過甘肅,最后進(jìn)入中國內(nèi)地。但該線路所經(jīng)之處,懸崖、河谷、高山冰川、森林、沙漠、江河和湖泊比比皆是,但這些復(fù)雜的地理障礙都被他忽略了。上引端納致莫理循信函,也說孫中山的線路安排完全憑臆想,根本不考慮現(xiàn)實(shí)的地理地勢:

這幅地圖大約有六英尺見方,……這是一張包括西藏、蒙古和中國最西部邊界的地圖。孫手持毛筆和一塊墨,不時隨心所欲地在各省和各個屬地的位置劃滿了許多線路。他用雙線表示沿著海岸線從上海到廣州的鐵路干線,又從那里穿過崇山峻嶺通往拉薩,再向西繞來繞去伸到西部邊界進(jìn)入新疆,再穿出去到達(dá)蒙古。他的另一條干線是從上海到四川再到拉薩。他還有一條鐵路是沿著戈壁沙漠的邊緣進(jìn)入蒙古,其他幾條線路是通向北方、西北和東北的,各省都有很多支線。

當(dāng)此情形,端納以為孫中山就是個“絲毫不講實(shí)際、缺乏普通常識”的設(shè)計(jì)師,描繪的地圖“只不過是一幅怪誕的中國之謎”。

僅憑端納的直觀感覺,此話分明太過苛責(zé)。實(shí)際上,孫中山在這些規(guī)劃和繪圖中體現(xiàn)的態(tài)度認(rèn)真而嚴(yán)謹(jǐn),他在自序中反復(fù)申明計(jì)劃的粗疏,不足為具體之依據(jù),只有經(jīng)過專業(yè)人士“彌縫補(bǔ)苴”的科學(xué)調(diào)研、測量、預(yù)算等后續(xù)工作,才能從事,不能盲目執(zhí)行。如果對照文本附錄的十多幅繪制地圖,顯然只是他繪制的粗略示意圖,遠(yuǎn)不是精確的線路施工圖,梳理鐵路計(jì)劃所及沿線地名,雖然異常繁復(fù),卻亦大體不爽,絕非胡思亂想的拼圖游戲。

平心而論,《實(shí)業(yè)計(jì)劃》包括“鐵路計(jì)劃”顯然不是、也不可能是盡美盡善的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方案,但圍繞計(jì)劃之是非、得失引發(fā)的爭議,不僅在孫中山在世時就眾說紛紜,即便身后也是褒貶不一。實(shí)業(yè)家張謇在1925年3 月南通追悼孫中山大會上曾有感言:

若孫中山者,我總認(rèn)為在歷史上確有紀(jì)念之價值。其個人不貪財聚蓄,不自諱短處,亦確可以矜式人民。今中山死矣,其功其過,我國人以地方感受觀念之別,大抵絕不能同。然能舉非常大事人,茍非圣賢而賢哲為之左右,必有功過互見之處。鄙人愿我國人以公平之心理、遠(yuǎn)大之眼光對孫中山,勿愛其長而護(hù)其短,勿恨其過而沒其功,為天下惜人才,為萬世存正論!

知人論世,誠哉斯言!其實(shí)人非完人,孫中山自不例外,終身為理想而跋涉的思想個性中,既有優(yōu)點(diǎn)也有缺陷,這才是一個真實(shí)的歷史形象,后人不必因此而苛求于前人。今天,孫中山百年前思考的問題、探索的思路,以及追求中國現(xiàn)代化的種種實(shí)踐,無論經(jīng)驗(yàn)還是教訓(xùn),都是一筆珍貴的歷史遺產(chǎn),理應(yīng)成為后來者反思?xì)v史的新起點(diǎn)。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司