- +1

邊關何處丨任建敏:隆慶廣西古田之征的前因、善后與明后期邊政之變

2022年5月28日,南京大學歷史學院強基計劃“柳詒徵學堂”舉辦的“邊關何處:新視野下的明清邊疆”系列講座迎來收官之講,中山大學歷史系副教授任建敏老師以“廣西古田善后模式與明后期南部邊疆政策的轉變”為題,為我們帶來了一場關于廣西古田猺獞治理史的講座,講座由南京大學歷史學院副教授胡簫白主持,300余位學友在線參與。

一、從“撞兵”到衛所

講座伊始,任建敏以“撞兵”引入話題。“撞兵”是元代在廣西施行的屯田政策體系下,承擔屯田和防衛義務的群體。他結合元代廣西(撞兵)屯田分布圖,爬梳了元朝陸續在廣西設置屯田的歷史過程,并強調了這些屯田的空間分布特質,即皆位于徭地與省地交界之處,以扼制“徭人”對省地的侵擾。以靜江路為例,徭團往往位于山地,而撞兵屯田處則設于山地和平原交接的隘口,以防備徭人進入平原地帶。到了明代,撞兵屯田體系被廢除,明政府設置的衛所在廣西形成了兩處中心布局,其一是圍繞廣西東北部的桂林府(廣西三司及靖江王府所在地)為中心設置,其二是圍繞廣西中部的潯郁平原與桂中平原為中心設置,而明代“猺獞”區域的空間分布及所謂的“猺獞動亂”亦多圍繞這兩個中心區域發生。

二、明前期“獞人”的活動與影響

任建敏指出,明朝在最初建立廣西衛所體系的計劃中,元朝留下來的屯田撞兵體系是沒有被考慮吸收進新建立的衛所之中的,于是在明初,這些撞兵的身份發生分化,有的轉為了民籍,有的就此脫離了國家控制,成為了賦役體系之外的“獞人”。任建敏援引成書于洪武末年到建文初年時的《桂林郡志》“獞人”條進行分析,表示“撞人”一開始是由元朝官府招募進行屯田、同時抵御徭人的“撞兵”,至元末則形成一個新的族類標簽“獞”。而“撞”到“獞”的改變,實與元末被視為“撞”的人群組織逐漸脫離官府控制,與“徭”一樣被官府視為動亂源頭有密切關系。至明代,這兩類人群常常被官府合稱為“猺獞”。明朝前期對“獞人”的概念大致與“招募耕種”和“特殊婚俗”有關,但概念的內涵并不完全固定,亦會因時空語境不同產生變化。

講座中,任建敏根據相關文獻展示了“獞人”從廣西西部到廣東西部的活動路線。這一活動路線與元朝官府招募“撞”進行屯田、山間居民招募獞人耕種有關;在明人的文獻追述中,至明朝永樂、宣德年間,“獞人”的活躍區域已經抵達廣東廣西的交界地帶;及至明中葉,在肇慶府陽春縣、廣州府新會縣等地都有“獞人”活動的記載。他也指出,這不能簡單視為“獞人”群體的“遷徙”,而更應該視為以“招獞”為中心的招主控制體系的擴散。招主是明代兩廣地區的一個特殊身份稱謂,具體指代在兩廣山區地帶擁有賦役體制內身份,占有相當面積土地,能以“招”的名義控制佃丁,且對土地享有一定程度的賦役特權的地主。由于兩廣地方社會對招“獞”防“猺”的需求,疊加廣東地方官府的鼓勵,招主控制體系得以在廣東高、雷、廉、肇四府逐漸擴散。

明代“獞亂”的中心地區,是位于廣西桂林府的古田縣。任建敏指出,宋元文獻記載中的古田還是“徭人”的主要活動區域,到了明代中葉,文獻記載已經將其古田的主要活動人群稱為了“獞”(又稱“古田獞”或“胡北獞”)。面對地方社會的動亂局面,明初的衛所已經難以承擔討伐任務,所以官府往往需要征調桂西的“狼兵”進行作戰,但是征調的“狼兵”一年時間里往往只能作戰兩到三個月,官府仍無常備的武裝力量,因此不得不另謀方法。在招主控制體系的基礎上,官府還試圖招“獞”防“獞”,以田產拉攏部分愿意聽從官府號召的“獞民”去防范“獞賊”,另一方面亦招“狼”防“獞”,以設置兵堡的形式,招募“狼兵”作為堡兵來控馭“獞人”。面對以古田為代表的“獞亂”,朝廷認為“古田猺獞賊不過數千”,并無大征的必要;兩廣高級官員指出由于征調“狼兵”被當作有利可圖的生意,故“兩廣貪風大盛,而廣西尤甚”;衛所將領則“肆行贓貪,土官襲職者要錢,調兵者要錢”;地方官員則認為“征剿猺獞,全藉土兵”,需要依靠土兵維護地方安全;手握“狼兵”的土官則因此輕視上司,全無畏懼,而“狼兵”在被征調打仗之時,卻還多遭經濟剝削,因此軍紀不嚴,多行打劫之事。

在朝廷與兩廣總府的壓力之下,桂林方面在弘治五年(1492)出兵征剿古田僮人,結果卻造成副總兵、參議、千戶被殺的大敗。面對古田“獞亂”之勢坐大的問題,廣西主政官員以及廣西籍士大夫都紛紛建言獻策。古田成了明朝對付“獞人”政策的“風向標”。及至弘治六年,廣西柳州府馬平縣人、南京戶部員外郎周琦上疏請征古田,且提出“立為土官管理”。任老師認為這是一個試探性的信號,因為當時普遍認為桂東地區不宜設置土官。此一提議后不了了之。弘治九年,兩廣總督鄧廷瓚再次提議在古田地區設長官司,以東蘭州土官之子為之。此一建議后又被否決。弘治十二年,周琦、鄧廷瓚等再度要求征討古田,被否決。明朝朝廷的數次批復反映了對廣西東部“猺獞”作亂地區改流為土的顧慮。與在桂西地區眾建土司的考量不同,除了武靖州外,明朝幾乎沒有考慮過在廣西東部設置州縣級別以上的土司。相反,對于桂西地區,朝廷對設置長官司并無顧慮,弘治九年九月,朝廷就批準兩廣總鎮等官的請求,在慶遠府天河縣舊地增設永安長官司。

三、隆慶古田大征前后的討論

嘉靖年間,在廣西副總兵張經任上,通過設置兵堡,招募“狼兵”在桂東地方屯戍,大量桂西土民通過成為兵堡的耕兵而在桂東地區定居下來。部分古田“獞人”表示“愿紓殘喘,以比編氓”,希望歸于民籍。張經并未直接將其收編為民,而是“永為外附”,將登記入冊的七千余人“分隸邑堡”。

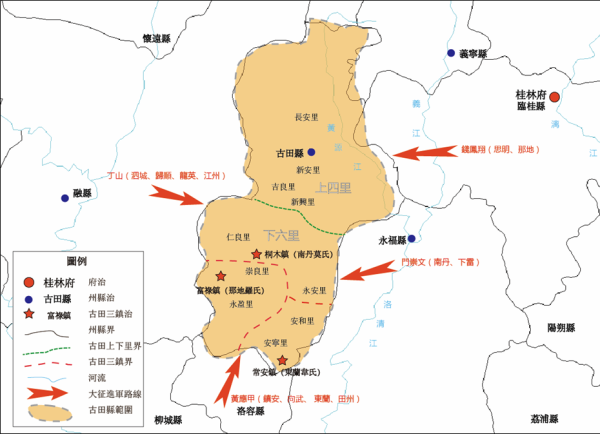

隆慶大征古田示意圖

明朝政府口中的古田“僮亂”問題,終嘉靖一朝也沒有得到解決。嘉靖四十三年、四十四年甚至發生了桂林布政司庫被劫、參政被殺、靖江王府被圍等要案,直接威脅到了廣西省城的安全。對此,廣西方面要求徹底解決古田問題的呼聲變得越來越大。隆慶皇帝繼位以后,內閣權勢更重,高拱、張居正等人成為嘉、隆之際大征古田之議的主要裁斷者。因為高、張等人與北方俺答汗諸部達成隆慶和議,明朝北邊邊防的高壓形勢得到緩解,因而有更多精力投入包括古田“獞亂”在內的王朝南部的邊疆問題。在此背景下,古田大征之議再次被提上日程。

面對朝中廣西籍士大夫呂調陽、張翀、殷從儉等人的呼吁建言,兩廣軍門吳桂芳、張瀚、劉燾三任總督卻態度消極,不斷上書強調古田亂象已定,不必深究。這一想法與內閣態度相左,后者強調南疆態勢的轉守為攻,因之調整了兩廣軍政布局。先是,兩廣總督同時兼任兩廣巡撫,并傾向于優先治理經濟利益更高的廣東地區的動亂。隆慶初年,兩廣總督事權分割,廣西單設廣西巡撫。在此背景下,殷正茂、郭應聘等幾任廣西巡撫多以廣西動亂急切為由向朝廷爭取財政,與此同時,朝廷亦將廣西最高武將級別由副總兵升為總兵。因應于朝廷的戰略調整和地方的軍政格局洗牌,古田大征“箭在弦上”。古田的征撫,成為隆慶年間,上至朝廷,下至地方都參與討論的問題。內閣、兵部、兩廣總督、廣西巡按御史、廣西籍士大夫的態度相當鮮明。以高拱、張居正為首的內閣,通過廣西巡撫人選的推薦,表明了對古田大征持支持的態度。在朝中任官的廣西籍士大夫對古田大征也起到了積極推動作用。

四、古田善后模式

隆慶年間的古田之役開始于隆慶四年十二月,于次年正月結束。而大征之后的善后安頓問題,亦逐步成為朝野討論的熱點。作為軍事主官的俞大猷結合地方實際情況提出了良多建議,一方面張貼告示,安撫“殘獞”復業,另一方面派遣把總、主簿等文武官員宣講招撫政策。在此背景下,頗多古田“獞人”成為編戶齊民、納糧當差。

古田大征刺激了朝野上下對于地方施政模式的反思,時人提出了以慶遠府東蘭、南丹、那地三土州土官之族為世襲土巡檢,設三鎮巡檢司管理的方案。此議并未得到俞大猷認可:俞大猷認為,“以狼治獞,不過力制之而已,安得久安長治乎”,且古田的一眾大姓已經歸降,因此應該“擇其大姓之有才略者數人,立為里長”,并且鼓勵流民回鄉耕種,與“獞人”雜居。

俞大猷的建議沒有得到廣西左布政使郭應聘的認可——后者仍傾向于立土官,惟方式上與弘治年間有所區別。郭贊同“用土官弟男者”對古田下六里地方進行間接統治,并認為這有三重好處:其一,土官手下轄有狼兵,可用于鉗制地方勢力;其二,土官地方根基深厚,“父兄在州,兵強勢大,緩急可恃故也”;其三,土官為保既得利益,會撥精銳士兵防守,官府可節約軍費。在郭應聘眼中,保障地區的穩定是重中之重,至于地方財賦,“區區六里糧稅,總無幾何”,“惟為定其經制,握其要機,使糧固屬鎮,而必統于(永寧)州”,即以鎮治“獞”,以州轄鎮,兼收土流并用之效。

任建敏認為,古田三鎮是以行政、軍事兩重架構對古田進行管控。行政層面,上級為桂林知府,中間層級為永寧州,而下是三鎮土司,再下為里甲;軍事層面,上層為桂林參將,中間層級為古田千戶所,而下是三鎮土司,再下為兵堡。這樣的架構是為“土流并用”的架構,在當時的以流官為主的桂東地區打進了幾顆土官的“釘子”。

“古田三鎮事例”示意圖

五、古田善后模式的影響

古田善后模式在隆慶大征之后得到了推廣和運用。隆慶六年,郭應聘移師六萬征剿府江兩岸三峒的“獞亂”,其后設兩鎮土司管轄地方。平樂府的古眉、中安、下寧等地亦均以古田善后模式進行改造,以永寧州經驗為范本,由土巡檢司管轄狼兵和猺獞,與昭平縣的里甲形成平行建置。柳州八寨亦在地方動亂遭到彈壓以后得設思吉、周安、古篷三處土巡檢司,成效顯著。短短十幾年內,桂東地區新設十三個土巡檢司,是為明朝設置土巡檢司的第二次高潮。任建敏提出,先前一次設置土巡檢司的高潮是在正統年間,正統年間大量設置的巡檢司,主要是設置在交通要道上,新設土副巡檢的職權也仍然有限。而隆萬之際所設土巡檢司自身就是地方主官。這一批新設土司具備了治安職能之外的行政管理與軍事控制職能。

古田善后模式不僅在廣西內部推廣,桂東地方、廣東羅旁地方、四川南部,甚至湘西的苗疆地帶都在很大程度上參照古田善后模式,在不觸動流官架構基礎上,根據地方的實際情況,靈活使用編里甲、建衛所、立土司等多種治理模式,相互制衡,從而實現地方秩序的穩固。任建敏認為,明清國家南部邊疆政策走向的重要變化,正是從古田善后開始的。

在結語部分,任建民指出古田善后的模式對解決王朝南方內部邊疆動亂產生了巨大影響,也為其后明朝加強對外圍邊疆的控制提供了物質基礎。當然,他亦強調,古田模式是一種重建地方權力格局的方式,受到一定的時空因素限制,其時亦有主政官員認為古田模式是一個多重體系并行,需要充分經費作為保證的模式,因此并非此后所有的善后模式都采用古田模式,如廣西柳州府懷遠縣的例子。由此可見,地方治理制度的施行仍以因地制宜為重要考量。講座結束后,任建敏亦回應了線上聽眾的諸多問題,討論氣氛十分熱烈。

講座歷時兩個小時有余。最后,主持人胡簫白對系列講座進行了總結,南京大學歷史學院強基計劃“柳詒徵學堂”舉辦的“邊關何處:新視野下的明清邊疆”系列講座共有十場,講座內容的空間范圍涵蓋了明清時代包括北部、西部、南部、海疆的不同形態的邊疆地區,在時間跨度上從元末明初到清朝末期。諸位講者利用的文獻各有特色,議題豐富多彩,全方位地展示了新視野下邊疆研究的無限可能。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司