- +1

特別編譯 | 理查德·拉赫曼:精英沖突理論與霸權的興衰

將沉巨輪上的精英乘客們:精英政治和霸權的衰落

編者按:

本書是美國歷史社會學家Lachmann于2020年發表的著作。以西班牙、荷蘭、法國、英國等國家為例,本書主要探討了歷史上各個強權國家(Great Powers)中精英結構和各精英之間的關系對這些國家能否成為霸權(Hegemon),以及能否維持霸權的影響。編譯集中于本書的第一部分前三章的理論建構部分,各部分劃分不完全按照原書章節;以內容回顧的形式向讀者簡單呈現Lachmann的理論構想,若想完整理解其理論可以自行閱讀本書并參閱有關學者對本書展開的研討。

學人簡介:

Richard Lachmann,美國歷史社會學家、政治社會學家。剛剛于2021年9月19日因心臟病發作去世,享年65歲。其研究貢獻主要集中于精英沖突理論,包括用精英之間的關系解釋早期歐洲資本主義的誕生,以及本書中用精英沖突理論分析歷史上霸權的興衰。他的理論對邁克爾曼、查爾斯·蒂利、希達·斯考切波產生影響。

文獻來源:

Lachmann, R.(2020). First Class Passengers on a Sinking Ship: Elite Politics and the Decline of Great Powers. Verso Trade.

延伸推薦:Hung, H. F., Clemens, E.S., Mizruchi, M., & Lachmann, R. (2020). Book review symposium: First Class Passengers on a Sinking Ship: Elite Politics and the Decline of Great Powers.

作者 Richard Lachmann

美國的衰落與精英的角色

美國的軍事和經濟強權(Supremacy)正在喪失,在世界范圍內的局部戰爭中屢屢失敗;美國公民的教育、醫療和健康正在從世界一流退落;在政治上,美國的政黨政治受到精英的把持,似乎越來越難以實現進步的突破或是展開集中的改善下階層人群狀況的項目。這些都是Lachmann的觀察,也是他發問的起點:美國霸權衰落了嗎?歷史上的霸權是如何出現與衰落的?

越南戰爭美軍信息員剪影

盡管本書探討霸權的衰落,但不是以單一整體看待國家的,而是將這些政治組織(Polities)理解成由精英控制的機構的合成。在這個意義上,精英對霸權的存續產生重要影響。尤其當政治組織征服新的土地,創造正式或非正式的帝國,或成為霸權,其內部現存的精英發生轉化,或由新征服的土地上出現新生的精英。當精英們開始保護他們在新的土地上的利益,他們將以阻撓(Stymie)競爭對手的方式攫取利益,而這個過程將會削弱帝國中心甚至危及整個帝國的統治。也就是說,強權國家(Great Powers)或霸權(Hegemons)的擴展或衰落是由整體精英結構,精英之間、階級之間的矛盾轉化這些結構的方式所影響的。由此,作者提出本書的研究假設(WorkingHypothesis):

以事實為依據的(contingent)精英沖突(elite conflict)和結構性轉變(structural change)的因果鏈條決定了現代帝國的生命力(viability),帝國在地緣政治和經濟上的地位(standing),帝國能否成為霸權,以及所成為的霸權的形式和存續的時間。

一個補充性的論斷是:歷史上的霸權之所以衰落,往往是因為精英們發展了保護自己特殊的、即時的利益的能力,這種能力能夠讓他們無視國家的邊界和霸權的穩定,而依照自己的意愿攫取利益。編譯的剩余部分將依照研究假設中的幾個關鍵概念的梳理展開,這個梳理關鍵概念的過程有助于讀者更好地理解作者的邏輯。

精英\古代帝國與現代帝國

精英是一群占據著各自不同的組織機構,具有從非精英身上攫取資源的能力的統治者。精英與馬克思主義所描述的統治階級之間存在重要的差別,其一,在馬克思的理論中,統治階級的基礎利益是再生產一個與生產階級之間的剝削關系,而在作者看來,有一個與之一樣重要的利益補充:精英從其競爭者手中維護或是擴展自己權力的利益。其二,精英攫取利益的能力,除了階級關系,同樣重要地來自于各不同精英群體之間的關系。

在這個擴展的意義上,國家的形成是來自于精英之間解決沖突,并聯合起來以結合的能力和單一的組織面對來自非精英的挑戰。經濟、政治、軍事和意識形態層面的結構性力量在這里統合一體。一句話,精英是由其占據的能夠動員權力結合的組織所定義的,最終這些組織機構的能力是由其在政體——精英們在這個整體之中爭奪(jostle)從非精英身上攫取資源的權力——中的結構性位置決定的。

精英存在的形式是現代帝國和古代帝國差別的重要維度,進而我們考察Lachmann的第二個重要概念——現代帝國。現代帝國和古代帝國之間的區別可以由下表概括:

表一、古代帝國與現代帝國的區別

相較古代帝國,現代帝國當中出現了資本家和國家官僚兩類新的精英,中心對地方和殖民地的控制能力加強,發展了的交通運輸和交流技術也使得中心和地方的聯系更緊密。相應地,在古代帝國,殖民地精英面對中心精英具有極強的自主性,但對中心的政治經濟影響有限。在區分現代帝國和古代帝國的概念的過程中,作者發展出關于殖民地精英自主性的生成的邏輯,而這一自主性將作為接下來判斷霸權形成可能性的重要因素之一。

現代帝國的殖民地精英

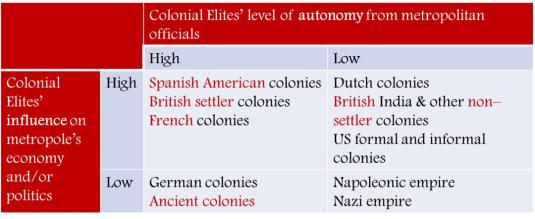

與古代帝國殖民地精英的高自主性和對中心的有限影響力不同,現代帝國殖民地精英的自主性和對中心的影響力的差異將形成四種不同的現代國家中心-殖民地精英關系,下表做了一個總結:

表二、主要現代帝國殖民地精英的自主性和影響力

其中和古代帝國一樣位于表格左下方的德意志帝國是Lachmann首先解釋的案例。德意志帝國殖民地的精英來自逃避國內激烈精英競爭的三種精英:貴族、有財產的資產階級(propertied bourgeoisie)和受教育的中產階級。在來到殖民地時,他們各自擁有能夠爭奪殖民地控制的相應資源,在基于專家式民族志知識宣稱(claims of ethnographic expertise)的爭奪之中,殖民地精英發展出了屬于自己的文化資本,以拒絕中心的控制。最終,軍事貴族控制了西南非洲,受教育中產階級控制了薩摩亞以及中國青島,商人們一敗涂地。盡管如此,因為德意志殖民地的經濟地位有限,其對中心的影響力也是有限的。

在西班牙和法國的殖民地,國王通過下放殖民地權力的形式換取收益或是要求中心精英的支持,來自中心的各派勢力紛紛通過利益交換(a welter of concessions)的形式向殖民地的旅行者征求利益分享,這在起點上削弱了中心對殖民地精英的控制。西班牙的兩類殖民地產生了不同的結果,其在美洲的殖民地因為當地相對成熟的社會結構和大量人口建立了自己統一的社會網絡,達成了精英的融合;其他的西班牙殖民地則因為原住民的分散和不成熟的社會結構沒有發展出自主性。法國在加勒比海的殖民地的特殊性在于,殖民地精英滅絕了當地人口,引進黑奴,建立了完善的奴隸制度。這一制度保障了當地統一的生產體系緊密的社會網絡,從而為殖民地精英帶來了自主性。

英國的定居點(settler colonies)(以美洲為代表)中那些前往殖民地的不列顛人數量眾多,且并不準備回到祖國,他們在殖民地形成了基于當地社會地位和資本的民族身份,并成功地將當地的官員選任權掌握在自己手中。除此之外,他們對當地人口的滅絕也保證了不會有中心策劃的叛亂發生。相比之下,非定居點(以印度為代表)的不列顛人的數量和團結程度有限,難以形成相對于中心的自主性。但無論是西班牙、法國還是英國的兩類殖民地,都因其在世界貿易體系中重要的位置,而對中心產生了政治經濟上重要的影響力,在表格中,它們都在上方一行。

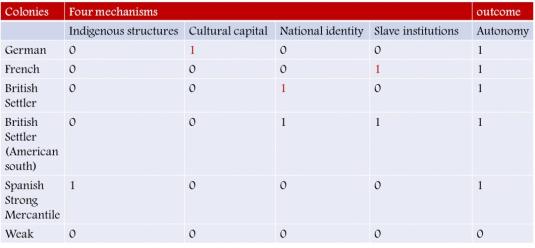

在此基礎上,Lachmann用布爾函數表總結了四種關鍵因素決定的帝國殖民地精英是否有自主性的因果:

表三、決定現代帝國殖民地精英自主性的布爾函數表

其中四個因素分別是:被殖民者掌控的復雜的當地結構(complex indigenous structures appropriated by colonizers),殖民地精英創建的文化資本(colonial elites create cultural capital),定居者建構了民族身份(settlers create national identity)以及定居者建構了奴隸制(settlers create slave institutions)。表格中的1代表該要素存在,0代表該要素不存在。就這一布爾函數分析而言,當帝國殖民地不具有上述任何一種因素時,殖民地精英就無法獲得相對中央的自主性。

強權國家和霸權

在總結了現代帝國殖民地精英自主性獲得的條件之后,作者將會將它進一步發展成影響強權國家形成霸權的因素之一。但首先我們要理解Lachmann所說的強權國家和霸權之間的差異。

關于霸權的定義和選擇眾說紛紜,作者亦給出了定義,但重要的是他對兩個因素的強調。在Michael Mann所給出的霸權和帝國的譜系之中,他強調了霸權的葛蘭西主義意識形態層面,因而把霸權放在了這個譜系的一端,而另一端是以軍事實力維持統治的直接統治帝國:

Michael Mann的譜系

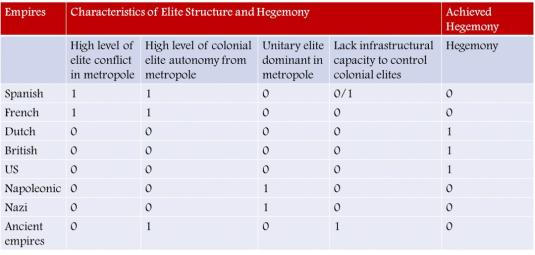

如圖所示,譜系的最左端是直接統治帝國,接著是間接統治帝國、非政治帝國(由軍事統治向代理人統治滑動)、經濟帝國,最后是霸權。軍事的影響力從左側到右側削減,而意識形態被強調。但Lachmann對自己所定義的霸權的定位則是譜系中被Mann稱為非正式帝國的范圍。Lachmann進一步指出,這里所稱的霸權的兩個關鍵是強制力仍然具有決定性作用,且內部精英的關系產生重要影響。在這個基礎上,作者給出了決定強權國家能否成為霸權的布爾函數表:

表四、決定強權國家能否成為(維系)霸權的布爾函數表

其中四個關鍵因素是高度的精英沖突,殖民地精英的高自主性,中心由單一精英統治以及中心缺乏控制殖民地精英的基礎能力。結合前述因果,西班牙和法國中心精英的矛盾以及殖民地精英的高自主性阻礙了兩個帝國獲得霸權;荷蘭、英國和美國被作者視為僅有的成為霸權的帝國;拿破侖帝國和納粹之所以無法成為霸權,是因為其國內單一精英的統治(下文會進一步評述);除此之外,古代帝國和處于古代帝國和現代帝國中間的西班牙帝國因為有限的基礎設施能力,也限制了霸權的出現。

將這一布爾函數表與第一個布爾函數進行比較,有助于我們理解Lachmann在論證中的一些細節和不足。首先,作者對納粹和拿破侖帝國失敗的解釋是有限的,在論及拿破侖帝國時,作者的解釋是,拿破侖無法處理由利益分配問題帶來的地方精英對中心的不滿,最終,他對地方的控制力是有限的。而在解釋納粹的失敗時,作者的理論陷入了一定程度的無力。最后作者也感慨,若納粹帝國留存,也許是唯一能夠化解精英矛盾的帝國。第二個值得觀察的差異在于,在前述有關殖民地精英自主性的探討中,作者將英國的兩類殖民地精英按照是否有自主性區分開來,而在決定霸權形成的布爾函數表中,作者對英國的定位則是殖民地精英缺乏自主性。這里的差異包含在作者對英國霸權形成、危機和進一步維系的歷史解釋之中,讀者若感興趣可以自己參閱原書。

第三個對此布爾函數表的觀察來自編者自己。一個顯而易見的觀察是,作者在論述殖民地精英自主性的生成時,曾經指涉了包括中心精英的沖突以及基礎交通信息能力兩個因素(盡管未列入第一個布爾函數表),而在決定霸權形成的第二個布爾函數表中,這兩個要素重新被作為影響因素列入表格。這一因果關系似乎在這里陷入一些交雜,而作者未能對此給出有益的解析。實際上,作者選擇的第四個解釋要素——基礎設施能力對控制的影響——本身就是一個和核心的精英關系理論較為疏遠的維度,故而,一個對作者的歷史比較分析有益的理解是,解釋霸權興衰的要素選擇邏輯并沒有定量研究的因果那樣精準嚴密,重要的是作者所建構的理論能夠給歷史上的霸權興衰一個合意的闡釋,在眾多的歷史之中梳理出一個清晰的脈絡。

霸權的興起、維持和衰落

盡管如上一節所言,作者的因果邏輯存在一些未解釋的疏漏,但對于霸權的興衰,作者依靠這四個關鍵因素給出了有力的統合。作者在接下來的章節進一步指出,霸權的衰落產生于其內部:霸權的擴展最終會引發霸權帝國內部精英矛盾的增長,重新創造出布爾函數表中的要素一,進而埋葬霸權自己。資本主義時代的霸權之中,當資本家進一步發展其維持、擴大其利益的能力,進而擊碎原本維持霸權的精英合作基礎,且這一新的精英矛盾無法被統合進霸權體系內部,霸權就會走向衰落。

在本書的第二部分,作者以美國為案例分析了從上世紀七十年代開始的漫長的衰落,這一過程具體體現為地方精英和中心精英關系的崩解,市民社會與政黨聯系的消失,金融精英的快速擴張、對金融化的推動和產業精英的衰敗,軍事精英在擴張中逐步變得獨立、分裂、自大卻又問題重重(以高精尖武器的統治為代表)。但需要警惕的一點是,霸權在危機之中對精英關系的整理可能為其帶來新的發展和維系,英國霸權的二次崛起就是一例。在霸權再起的過程中,戰爭很可能成為其重新梳理整合精英關系的契機,對于衰落中的美國來說,這樣一個機會求之不得。應當理解,Lachmann本書對于讀者最大的啟示不在于實證上確認美國霸權的衰落與否,而在于其理論建構部分對精英關系和霸權興衰的理解,對歷史上霸權命運的解釋。因而編者在這里僅整理理論部分,以饗讀者。

編譯|窮象

審核 | 林陌聲

終審|李致憲

?Political理論志

前沿追蹤/理論方法/專家評論

ID: ThePoliticalReview

原標題:《特別編譯 | 理查德·拉赫曼:精英沖突理論與霸權的興衰》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司