- +1

1500萬人一起扇走霧霾?聽流體力學家談城市通風

11月下旬,一條“1500萬人煽風除霧霾”申請專利的圖片在微信群等社交媒體刷屏。根據其說明書,這項發明的具體內容是,在受霧霾影響的地區,可以用人工按指定的方向,在同一時間內共同“造風”扇走霧霾。

盡管這個思路“腦洞太大”,但是驅霾“靠風”的邏輯卻不無道理。實際上,媒體也發表過“北京正研究6條主要通風廊道,以增強通風潛力”的報道。利用“通風廊道”發揮風力作用輔助霧霾擴散的思路也早已是流體力學家們一項嚴肅的研究課題了。

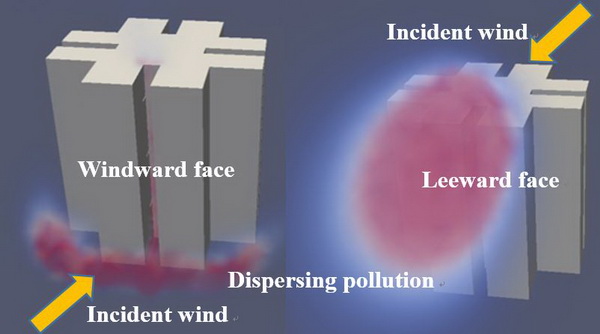

近日,在第五屆環境模擬與污染控制國際學術研討會(暨第十屆環境模擬與污染控制學術研討會)上,一篇關于霧霾擴散計算的論文引起了關注。報告內容基于之前發表在知名期刊《Environmental Pollution》的論文和后續的工作進展。這項研究的關注點也是城市建筑物布局和城市通風。此研究表明,城市建筑物的布局對城市通風有重要影響,高大建筑物或密集建筑群對風流動的遮擋會導致空氣污染物在建筑物環境中停留時間的改變;建筑物與風向的位置關系又決定了空氣污染物在建筑環境中的擴散方向和擴散范圍。

這篇文章的作者是清華大學醫學中心研究員張宇,其專業背景是流體力學,師從著名的流體力學專家、清華大學航天航空學院周力行教授。張宇在博士期間的研究課題就是煤粉燃燒中污染物的形成,從那時開始,他關于空氣污染的研究已經持續近20年了。2015年,張宇得到了清華大學環境模擬與污染控制國家重點聯合實驗室的資助繼續這方面的研究,作為清華大學醫學中心的一份子參與環境方面的研究,將空氣質量與醫院呼吸科門診量做統計比對,這也體現了空氣污染研究的交叉學科的特點。

“直到今天,化石燃料的燃燒產物仍然是空氣污染的主要來源,污染物排放沒有得到完全的控制。擴散到城市的污染物和城市自身產生的污染物,有可能因為城市通風原因造成長時間停留,對公共健康產生不利影響。雖然研究做了很多,但在城市規劃、建筑物布局的時候,城市通風問題還是應該得到更大的關注。” 11月20日,張宇接受專訪時,強調他希望研究的結果能夠影響未來的城市規劃和建筑物布局,并為建立相關標準提供科學的依據。

澎湃新聞: 請問您這項研究更多的是希望解決實際問題,還是更多是一個科學層面的問題?

張宇:希望解決實際問題。從科學層面上,空氣污染物在建筑環境中的擴散設計到湍流、風結構相互作用,是一個復雜的科學問題,并不是所有的細節都清楚。而從實際情況出發,用簡便易行的方法就可以對未來的建筑物布局、城市規劃做一個科學的分析,所以這項研究更多的是面向實際的。

澎湃新聞:國際上對這個方向的研究概況如何?

張宇:國際上,對城市通風問題的研究是非常重視的,環境風洞和計算流體力學是主要的研究方法。在2003年爆發SARS之后,城市通風問題一度成為熱點,有大量的科研報道,香港還專門成立了委員會調查高密度建筑物的通風問題。雖然研究做了很多,但在城市規劃、建筑物布局的時候,城市通風問題還是沒有得到足夠的重視。清華大學主要是環境模擬與污染控制國家重點聯合實驗室在從事相關的研究。

澎湃新聞: 您具體是如何模擬風向、建筑物布局等對霧霾擴散的作用的?可以再簡單介紹一下嗎?這種模擬方式有哪些優勢和局限性呢?

張宇: 應用計算流體力學方法,方法本身是成熟的,霧霾模型是我在澳大利亞工作期間,與國際著名風工程專家、悉尼大學的Kenny Kwok教授一起提出的,文章發表在著名的環境期刊《Environmental Pollution》上,這有可能是首次用計算流體力學的方法模擬霧霾在建筑物附近的擴散。風速擴線、湍流強度分布以及地面粗糙度的模擬是根據國際標準進行的。這種方法的優勢,和所有計算流體力學的優勢一樣,能夠以極小的代價模擬接近真實的流動情況。如果要進行同樣的風洞實驗,費用是昂貴的。當然,缺點也很明顯,就是由于模型的各種假設,模擬結果不是百分之百可信的,所以還是需要至少有一定實驗數據的支持。非常幸運,我們擁有寶貴的風洞實驗數據,是合肥工業大學的劉小平教授在香港工作期間完成的。那時,香港科技大學和香港理工大學在城市通風方面有很強的合作,關注點就是SARS過后疾病傳播規律和城市通風的關系。現在悉尼大學的Kenny Kwok教授和Jianlei Niu教授共同進行了這項研究。

澎湃新聞:是否可以理解為,您的模擬是在一個小尺度上的,那么它可以推廣嗎?比如在北京的大尺度的條件下,有人認為熱島效應遠遠大于風力的影響。您怎么看這個問題?

張宇:可以推廣,計算資源足夠的情況下,是可以模擬真實尺寸、真實環境的。熱島效應,據我所知是由于城市局部熱堆積,比如空調、工業發熱、熱水管道等形成的城市溫升,與風驅散空氣污染物不是一個概念。風本身就是大氣環流在近地面的現象。如果考慮大空間和大時間尺度,空氣一直是在循環流動的,霧霾也跟隨這種流動,時急時緩,而對我們產生影響的卻不是這個時間和空間尺度的問題。最直觀的感覺,在北京今天是霧霾天,明天一陣風就藍天白云了,后天風停了霧霾可能又回來了,這種尺度的變化對我們影響才最大。我們通過合理的建筑物布局,減少城市風阻,可以讓出現風天氣的時候帶來更多的“好空氣”、帶走更多的“壞空氣”,就是這個簡單的道理。

澎湃新聞: 您在演講中提到了香港SARS期間,高層的居民更容易被病毒感染,請問這個事實對你對北京的霧霾擴散情況的模擬,兩者之間的聯系是什么?我的意思是霧霾和病毒雖然相似,但似乎還是很不一樣的。

張宇:空氣污染,可以是看得見的霧霾也可以是看不見的病菌,從流動上來講都是跟隨空氣流動,模擬上并沒有大的區別。香港SARS期間病菌局部擴散的規律,是由于香港居民樓的布局造成的,包括它特殊的,對于樓房天井的設計要求,在我的講演中也可以理解在這種布局下風與結構相互作用在更多的地方是驅散空氣向上流動的,也就是可能帶著病菌向上遷移。

澎湃新聞: 您對于這項研究對霧霾治理的政策方面的影響有哪些期待呢?

張宇:中國的城市化遠遠沒有結束,高人口密度的城市會繼續出現,這勢必造成高樓林立。而且,由于經濟、教育等各種因素,人口在城市中也會密集而不是均勻分布。在這種情況下,建筑物布局和城市規劃應該與當地的自然條件,包括風場有一個比較好的契合,在安置合理人口數量的同時,保證城市通風,甚至可以通過合理的布局加強城市的局部通風。

當有污染物、傳染性病菌,或者強過敏原出現的時候,良好的城市通風能夠最大限度地降低這些自然或人為的空氣污染對居民健康的不利影響,這是有科學依據的。當必須建立高樓樓群的時候,樓群的地理位置、樓的高度、樓與樓之間的間距,開窗的相對角度都可以針對城市通風制定一些標準,有利于未來城市居民的健康。

澎湃新聞:類似的研究在其他地區進行過嗎?有在實踐層面實施過嗎?取得了哪些效果呢?

張宇:目前只是處于研究階段,但是方法本身是成熟的,希望研究的結果能夠帶來城市規劃和建筑物布局方面的積極影響,并為建立相關標準提供科學的證據。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司