- +1

21世紀的族群政治:議題、理論與制度

族群政治與族群沖突如今已成為國際上比較政治學的熱點問題,也是最近三十年比較政治學增長最快的研究領域之一。1985年,當時還名不見經(jīng)傳的學者唐納德·霍洛維茨(Donald L. Horowitz)出版其大部頭學術專著《沖突中的族群》(Ethnic Groups in Conflict)時,族群政治與族群沖突還是比較政治的新鮮領域。 霍洛維茨當時甚至這樣說道:“直到最近,社會科學在族群沖突領域依然毫無進展。”但如今,不僅霍洛維茨憑借其出色的族群政治研究已經(jīng)成為著名學者,而且這一領域也實現(xiàn)了突飛猛進。過去三十多年間,族群政治研究領域已涌現(xiàn)出數(shù)以百計的學術專著和數(shù)以千計的學術論文。

特別是20 世紀90年代中期以后,國際上族群政治的研究專著更是如雨后春筍般地冒了出來。這些專著中既有關于族群政治和族群沖突的一般理論研究,比如霍洛維茨的后續(xù)著作《致命的族群沖突》(The Deadly Ethnic Riot)、邁克爾·曼(Michael Mann)的《民主的陰暗面:解釋族群清洗》(The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing)、莫妮卡·托夫特(Monica Duffy Toft)的《族群暴力的地理學》(The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory)、杰克·斯奈德(Jack Snyder)的《從投票到暴力:民主化和民族主義沖突》(From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict)等;又有聚焦于某個國家或地區(qū)的案例研究與區(qū)域研究,比如斯蒂文·威爾金森(Steven I. Wilkinson)的《投票與暴力:印度的選舉競爭與族群騷亂》(Votes and Violence: Electoral Competition and Ethnic Riots in India)、金斯利·莫格魯(Kingsley Moghalu)的《盧旺達大屠殺:全球正義的政治》(Rwanda's Genocide: The Politics of Global Justice)、丹尼爾·波斯納(Daniel N. Posner)的《非洲的制度與族群政治》(Institutions and Ethnic Politics in Africa),等等。鑒于族群沖突在整個比較政治研究中的突出地位,知名出版機構羅特里奇(Routledge)還發(fā)起編寫《族群沖突手冊》(Routledge Handbook of Ethnic Conflict),足見這一研究議題的重要性。

除此以外,國際上政治科學與比較政治的一流學術期刊也把族群政治和族群沖突作為一個重要的領域來對待。最近幾年,包括《美國政治學評論》、《美國政治科學雜志》、《政治雜志》、《世界政治》、《比較政治》、《比較政治研究》、《民主雜志》在內的一流期刊會頻繁刊發(fā)與族群政治、族群沖突有關的學術論文。此外,歐美學界還崛起了幾種有影響力的聚焦于族群沖突和民族主義研究的學術期刊,特別是《民族與民族主義》、《和平研究雜志》(Journal of Peace Research)和《沖突解決雜志》(Journal of Conflict Resolution)等。所以,無論從學術專著的數(shù)量來看,還是從學術期刊的論文數(shù)量來看,族群政治與族群沖突都已成為比較政治學的重要研究領域。

為什么最近三十年以來,族群政治與族群沖突會成為一個熱門領域呢?一個主要原因是,隨著冷戰(zhàn)的消退和蘇聯(lián)的解體,隨著亞洲、非洲、東歐和拉丁美洲地區(qū)民主化的推進,族群政治問題日益凸顯,族群沖突已然成為全球范圍內國內政治沖突的主要形式。盡管國際社會科學界對族群政治和族群沖突的研究如火如荼,但目前國內學界對社會科學或比較政治視角的族群政治研究并未給予足夠重視。相反,國內的族群政治研究,主流是民族學、人類學、歷史學的視角,或者是基于這些理論視角的具體政策研究。當然,對族群政治的民族學、人類學、歷史學研究是非常重要的,但我們不應該忽視族群政治的社會科學或比較政治研究。特別是,考慮到最近二三十年這一理論領域已經(jīng)涌現(xiàn)出大量可資借鑒的研究成果,我們更不應該忽視這一研究視角。幸運的是,近年來國內社會學、政治學和國際關系領域的少數(shù)學者不僅開始譯介和綜述國際前沿的社會科學視角的族群政治文獻,而且開始在該領域貢獻高質量的、原創(chuàng)性的社會科學研究成果。

這篇論文的主要目標是對迄今為止族群政治和族群沖突的前沿研究進行扼要綜述與評析,希望通過梳理其中的研究議題、主要理論以及作為解決族群沖突機制的制度研究,向國內學界介紹一個領域的進展。特別是,這篇論文力圖能夠打通比較政治學視角的族群政治研究和國內學界居于主導地位的民族學研究,促進兩個領域的對話和互動,并基于族群政治視角對中國的“一帶一路”倡議和國內族群政策提出新的戰(zhàn)略思考。

一、族群政治研究的主要議題

目前為止,該領域的研究議題大體上都與族群政治和族群沖突這兩個基本概念有關。

族群政治有兩個不同層次的含義:第一是指以族群的視角來理解政治,與之相對照的是,我們也可以以階級的視角、宗教的視角、理性選擇的視角等來理解政治;第二是指不同族群集團之間的政治關系,特別是不同族群之間究竟是合作還是沖突的關系。

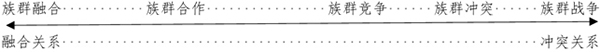

學術界如今討論的族群政治,既是指第一種視角的族群政治,也是指第二種視角的族群政治。但就目前主流文獻來看,第二種視角應該是主流。因此,一般認為,合作還是沖突是理解族群政治的關鍵維度。圖1展示了國內政治生活中任意兩個或幾個族群之間可能的融合或沖突關系的譜系。不同族群之間既可能是族群融合或族群合作的關系,又可能是一般意義上的族群競爭關系,還可能是族群沖突關系。族群沖突的最極端形式則是族群戰(zhàn)爭——國內族群戰(zhàn)爭就是族群內戰(zhàn)。

莫妮卡·托夫特2003年的一項研究認為,現(xiàn)在幾乎三分之二的武裝沖突都包含了族群因素。她認為:“族群沖突爆發(fā)的可能要比爭奪政府控制權的沖突爆發(fā)的可能性高出2倍,要比國家間戰(zhàn)爭爆發(fā)的可能性高出4倍。族群沖突是武裝沖突的最主要形式,而且在短期中或在長期中看起來都不會減少。全球范圍內族群沖突的數(shù)量與強度直接或間接地威脅到數(shù)百萬人的生命。只是從二戰(zhàn)之后至今,就有數(shù)百萬人——既包括參與作戰(zhàn)的人,又包括完全無力反抗的平民——僅僅因為身為特定族群集團的一員而死于非命。”

克里斯蒂·埃克(Kristine Eck)2009 年的研究試圖回答一個關鍵問題:與其他形式的沖突相比,因族群政治動員而導致的沖突是否更容易導致嚴重的暴力?借助1946—2004年間的全球國內沖突數(shù)據(jù),這位學者發(fā)現(xiàn),因族群動員引發(fā)的武裝沖突升級為戰(zhàn)爭的可能性要高出92%。由此可見,因族群政治原因導致的戰(zhàn)爭風險,要遠遠高于非族群政治的原因。

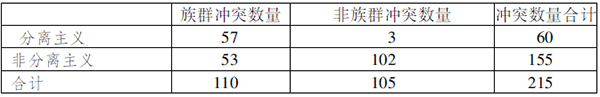

安德烈亞斯·威默(Andreas Wimmer)及其合作者2009年的論文則提供了關于族群沖突的一組基本數(shù)據(jù)。在二戰(zhàn)后50年間,全球范圍內共爆發(fā)215次較大規(guī)模的政治沖突,其中110次與族群因素有關,說明族群沖突占所有較大規(guī)模政治沖突的比重超過50%。在所有非分離主義的政治沖突中,約三分之一是族群沖突;在所有分離主義的政治沖突中,95%都是族群沖突(見表1)。

表1: 二戰(zhàn)之后全球范圍內的政治沖突與族群沖突。資料來源:Andreas Wimmer,Lars-Erik Cederman and Brian Min,“Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set”,American Sociological Review,vol.74,no.2,Apr.2009,pp.316-337,table 1。

上面這些文獻和數(shù)據(jù),不僅說明了族群政治的重要性,而且論證了族群沖突已經(jīng)成為全球范圍內國內暴力沖突乃至戰(zhàn)爭的主要形式。既然族群沖突是族群關系最為激烈的呈現(xiàn)形式,加上族群沖突導致的巨大災難,很多學者將主要精力用于研究族群沖突是完全可以理解的。但有學者主張,族群沖突吸引了學術界的過多注意力,族群政治的另一端——族群融合與族群合作——其實同樣重要。近年來,學術界也有人開始關注對這個“積極的”、“正面的”問題的研究。比如,有人出版論文集來專門討論美國與印度兩個大國的族群政治,特別兩國不同的族群政治關系及其背后的原因。顯而易見,與印度相比,同為多族群國家的美國在族群政治方面擁有更多的成功經(jīng)驗。那么,導致兩國差異的原因是什么?為什么美國在族群政治上能夠做得更成功呢?這些研究其實同樣重要。

除此以外,國際前沿的族群政治研究目前還關注兩個重要議題。一個議題是族群政治與國家構建(state building)的關系。自20 世紀80 年代以來,國家理論研究取得了長足的進展。查爾斯·蒂利(Charles Tilly)、西達·斯考切波(Theda Skocpol)、邁克爾·曼、喬爾·米格代爾(Joel S.Migdal)和弗朗西斯·福山等學者出版了與此有關的大量專著和論文,貢獻了豐富的理論成果。國家構建和國家能力(state capacity)已經(jīng)成為理解政治發(fā)展的重要概念。

特別是,對發(fā)展中世界的多族群、多宗教、多語言的新興國家來說,現(xiàn)代國家構建的難度往往很大。由于很多發(fā)展中國家的族群、宗教多樣性程度很高,不同族群、宗教群體之間的政治分歧很大,族群沖突頻發(fā)成了嚴重的政治問題。加上許多這樣的國家經(jīng)濟社會發(fā)展水平較低、擁有統(tǒng)一國家的歷史記憶短暫等原因,它們在完成現(xiàn)代國家構建、塑造有效國家能力上困難重重。這樣的社會也更難塑造有效的國家認同或身份認同。從這個邏輯看,高度的族群-宗教分化和潛在的族群-宗教沖突往往不利于現(xiàn)代國家構建。反過來說,如果這些社會的國家構建比較成功,國家能力較強,族群-宗教政治分歧與族群-宗教沖突就更容易得到控制。現(xiàn)有研究文獻認為,成功實現(xiàn)現(xiàn)代國家構建、國家認同程度較高、國家能力較強的社會,族群政治的沖突程度與暴力程度往往更低。綜合來看,族群多樣性、族群沖突與現(xiàn)代國家構建、國家能力之間的相關性非常顯著。

出乎意料的是,如今不僅發(fā)展中國家存在族群-宗教政治問題,發(fā)達的工業(yè)民主國家也存在類似問題。在2004年出版的《我們是誰?》一書中,塞繆爾·亨廷頓認為,盎格魯-新教文化是美國政治和美國認同的核心。如果放棄或弱化盎格魯-新教文化,美國政治就會削弱,美國甚至容易瓦解。這一觀點已經(jīng)帶有明顯的族群-宗教政治視角。實際上,他已經(jīng)把“文明沖突論”引入到對美國國內政治的分析中。

如果以這種眼光來考察美國政治,唐納德·特朗普的成功是因為他放下自由主義、道德主義語境下的政治正確,而把族群政治、宗教政治議題引入了總統(tǒng)大選中,并以此成功地動員了大量的白人族裔基督徒選民。如今,白人族裔的保守派選民擔心隨著白人族裔人口比重的降低,美國將失去原有的政治特性。今天歐洲在這一方面的挑戰(zhàn)主要來自于兩個問題:一是內政上的族群-宗教政治問題,特別是歐洲穆斯林人口已經(jīng)上升至6%的比重,引發(fā)了很多白人族裔保守派選民的擔憂;二是外交上的移民政治問題。兩者的結合,產生了歐洲人口和政治是否會加速穆斯林化、伊斯蘭化的擔憂。這其實也是歐洲內部與國家認同、政治認同有關的族群-宗教問題。所以,即便在今天的歐美國家,族群-宗教政治與國家認同、政治認同之間的張力也已經(jīng)浮出水面。

另一個議題是族群政治與民主轉型的關系。就族群政治對民主化的影響而言,一個國家的族群-宗教結構很可能構成民主化的約束條件。如果一個國家的族群分化程度比較高,民主轉型面臨的政治挑戰(zhàn)往往比較大。現(xiàn)有研究認為,族群分化指數(shù)與民主轉型、民主鞏固之間存在著某種相關性。簡而言之,單一族群-宗教的社會更容易實現(xiàn)順暢的民主轉型和民主鞏固,族群-宗教分化嚴重的社會更難實現(xiàn)民主轉型和民主鞏固。就個案而言,與東南亞、南亞很多國家的民主轉型相比,韓國民主轉型的壓力相對較小,與該國族群結構比較單一有關。當然,究竟何種具體的族群-宗教分化結構不利于或有利于民主轉型,是一個非常復雜的問題。

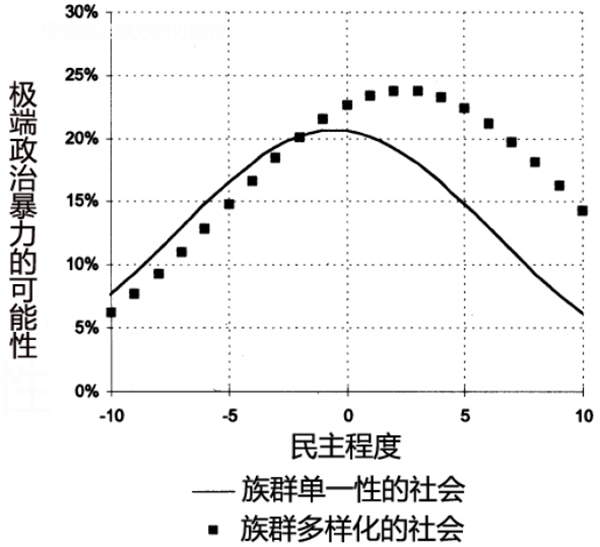

圖2:民主程度高低與族群沖突的倒U曲線。 資料來源:Demet Yalcin Mousseau,“Democratizing with Ethnic Divisions: A Source of Conflict?”,Journal of Peace Research,vol.38,no.5,Sep.2001,pp.547-567,figure 2。

反過來,民主轉型對族群政治或族群沖突亦會產生重要影響。圖2代表了一項典型的研究,表示的是民主化程度高低和族群沖突之間呈現(xiàn)的是一種“倒U曲線”的關系。研究發(fā)現(xiàn),對一個多族群國家來說,威權政體或民主程度很低的條件下不太容易產生族群沖突,因為一個穩(wěn)固的威權政體起到了抑制族群沖突的作用。然而,隨著民主程度的提高,族群沖突的水平就會升高。

其中的主要機制是:一方面,民主競爭可能引發(fā)更強的族群動員,族群動員更容易激發(fā)族群沖突;另一方面,原先的威權體制瓦解之后或新興民主政體形塑之初,國家控制族群沖突的統(tǒng)治能力比較低。特別是,如果是在一個經(jīng)濟文化落后的多族群社會,不同族群-宗教群體之間的歷史仇怨關系復雜,加上國內經(jīng)濟資源爭奪等因素,民主政體下的政治競爭與政治動員很可能誘發(fā)不同族群-宗教群體之間爆發(fā)沖突,甚至是嚴重的暴力沖突。但是,隨著民主化程度的繼續(xù)提高,族群沖突又會呈現(xiàn)下降的趨勢,這是因為成熟、穩(wěn)定的民主政體已經(jīng)成為和平解決族群分歧的有效機制。這方面最強有力的例子是,在多族群的成熟民主國家,民主往往是與不同族群-宗教集團之間的合作與融合關系有關的。

按照這種邏輯,對一個多族群的社會——甚至是一個原本呈現(xiàn)沖突狀態(tài)的多族群社會來講,長期而言民主應該能通過和平機制來解決族群沖突。

圖3:民主程度、轉型時間與爆發(fā)內戰(zhàn)的相對風險。資料來源:H?vard Hegre, Tanja Ellingsen, Scott Gates and Nils Petter Gleditsch,“Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992”,American Political Science Review,Vol. 95, No. 1,Mar. 2001, pp. 33-48,figure 1。

族群沖突的一個極端后果就是演變?yōu)閮葢?zhàn)。現(xiàn)有的經(jīng)驗研究表明,相當多的內戰(zhàn)都與族群-宗教沖突有關。一項2001 年發(fā)表在《美國政治學評論》的研究考察了三個關鍵變量之間的關系,分別是:爆發(fā)內戰(zhàn)的相對風險、民主程度和最近一次政體變革的時間長度(見圖3)。學者們的一個研究發(fā)現(xiàn)是,一個國家爆發(fā)內戰(zhàn)的風險,與最近一次政體變革的時間長度成反比。這意味著,剛剛啟動政體變革時,一個國家更有可能爆發(fā)內戰(zhàn)。但隨著最近一次政體變革時間長度的延長,爆發(fā)內戰(zhàn)的可能性迅速降低。另一個研究發(fā)現(xiàn)是,爆發(fā)內戰(zhàn)的相對風險,與一個國家的民主程度呈現(xiàn)倒U型的關系。這與上文介紹的研究發(fā)現(xiàn)是相似的。

總體而言,對一個多族群國家來說,剛剛啟動政體變革或民主轉型,且民主程度比較低時,爆發(fā)內戰(zhàn)的風險相對較高;而啟動政體變革或民主轉型時間較久,且民主程度較高時,爆發(fā)內戰(zhàn)的風險相對較低。

二、理論路徑和解釋變量的分野

既然族群沖突是族群政治研究的核心議題,那么,究竟何種原因導致族群沖突呢?現(xiàn)有研究文獻展現(xiàn)了兩種不同的理論路徑。第一種理論路徑關注的是族群沖突成因的源頭與基本機制,包括三種主要理論:原生論(primordialism)、工具論(instrumentalism)和建構論(constructivism)。這三種理論從不同的觀察視角入手,提出了各具解釋力的理論,但同時各有不足。

原生論的解釋幾乎把族群沖突視為多族群社會的天然特性。人與人之間本來就有可能導致沖突,沖突幾乎就是人類天性的一部分。基于自然條件的原因,當不同群體自然差異較大時,互相之間發(fā)生沖突的可能性就會增加。這種理論認為,多族群社會在避免族群沖突方面本身就有難度。當然,這種理論的不足是難以解釋,為什么同為多族群社會,有的會爆發(fā)嚴重的族群沖突,有的則相對比較和平。類似的問題是,為什么同一個多族群社會,有的歷史階段爆發(fā)了嚴重的族群沖突,有的歷史階段則相對穩(wěn)定。

工具論的解釋把族性(ethnicity)、族群動員、族群認同和族群沖突視為達成其他政治目標的工具。比如,在一個多族群社會民主化的過程中,族群身份和族群認同很可能被政治精英視為進行政治動員的社會基礎。不只一項研究認為,政治精英利用族群政治來進行政治動員,是導致“從投票到暴力”的主要政治機制。這樣,族群政治就被視為達成其他政治目標的工具。如果這種理論路徑是正確的,那么消除把族群動員作為政治工具的機制是解決族群沖突的關鍵。這樣的理論路徑同樣容易遭到批評——比如,同樣是多族群社會,同樣有政治利益的驅動,為什么有的社會更容易走向族群沖突,有的社會則沒有?

建構論的解釋基于本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)對民族主義的理論貢獻,即認為民族不過是一個“想象的共同體”。借鑒這種理論,族群也不過是一個想象的共同體,族群身份與族群認同都是政治想象的產物,或者是人為建構出來的。由此推斷,族群沖突也具有人為建構的性質。因此,消解有利于族群沖突的心理建構才是關鍵問題,或者說一個國家應該積極形塑一種有利于族群融合與族群合作的政治認同與心理建構。以美國建國史為例,美國就是一個成功地用公民身份置換族群身份,從而建構起新的政治認同的成功案例。當然,這種理論路徑容易遭到批評的地方在于,它可能忽視多族群社會的社會條件、政治背景、歷史因素的重要性,而只是片面強調族群關系的心理建構視角。

第二種路徑關注的是社會科學研究中的解釋變量,即到底是何種變量更容易導致族群沖突。族群結構往往被視為一個關鍵變量,這里既涉及族群集團之間的物理空間結構,又涉及族群集團歷史上的政治關系。

現(xiàn)有研究認為,一個社會族群分裂程度的高低,亦即族群分化指數(shù),容易影響族群沖突的可能性。一個主流觀點主張,中等程度的族群分化指數(shù)更容易導致族群沖突。相反的兩種情況是,族群分化指數(shù)很低往往意味著單一族群主導,更不容易引發(fā)族群沖突;族群分化指數(shù)很高時,每個族群都被廣大的總體人口稀釋了,族群身份和族群認同反而弱化了,同樣不容易引發(fā)族群沖突。在所有中等程度的族群分化結構中,少數(shù)幾個大型族群共存的結構,看起來更有可能引發(fā)族群沖突,比如2—3個大型族群集團共存的族群結構。從邏輯上說,這里的少數(shù)幾個大型族群集團都想控制中央政府的政治權力,此時的政治競爭往往會非常激烈,不同族群集團之間的關系更容易被視為政治上的零和博弈。

現(xiàn)有研究文獻還認為,除了族群分化指數(shù),不同族群集團的聚居結構或混居結構、較平等的關系或較不平等的關系、歷史上的合作模式或沖突模式等,都會影響到今天的族群政治或族群沖突爆發(fā)的可能性。比如,尼爾斯·B.魏德曼(Nils B. Weidmann)的研究認為,地理上以聚居模式分布的族群集團更有可能卷入族群暴力,主要原因是聚居模式更有利于族群動員機制,因為此類族群集團更容易進行集體行動協(xié)調,族群身份也更具有可識別性。再比如,瑪麗·L.比塞科恩(Marie L. Besan?on)的研究認為,經(jīng)濟不平等更容易讓族群政治走向暴力沖突,因為怨恨心理為處于不利地位的族群集團卷入族群沖突提供了動力機制。

由仇恨和恐懼共同主導的安全困境也被視為解釋族群沖突的一個關鍵變量。過去,安全困境通常用于解釋國際關系中的沖突升級。但是,如今這一理論視角也被用于解釋一國國內族群沖突的升級。由于歷史原因和現(xiàn)實因素,多族群社可能會出現(xiàn)不同族群集團——特別是少數(shù)主要族群集團——之間的激烈競爭與互相猜忌。如果沒有外來力量控制這種競爭,或者國家無法以和平的規(guī)則來處置這種競爭,他們之間的競爭就有可能升級,最后甚至引發(fā)全面的、暴力化的政治沖突。按照簡單的博弈分析,我們會發(fā)現(xiàn),不同的主要族群集團可能都會陷于某種難以自拔的安全困境之中。每一個主要族群集團在這一過程中所做的政治選擇都是理性的,但結果卻演變?yōu)殡p方或幾方都難以控制的劇烈沖突,甚至是內戰(zhàn)。

安全困境還與族群集團之間的群體競爭邏輯有關。本·艾菲特(Benn Eifert)等人的研究指出,政治競爭加劇會強化非洲不同國家各個族群集團內部的族群認同。埃文·S·利伯曼(Evan S. Lieberman)和普莉娜·辛格(Prerna Singh)的研究強調了國家構建的方式與族群沖突之間的相關性,特別是當國家構建及其制度安排更多導向族群間政治競爭時,就更有可能導致族群內戰(zhàn)。這也說明,政治競爭與族群政治的強度、族群沖突的可能性呈正相關。

在所有的族群競爭中,有一種特殊的族群競爭更容易引發(fā)族群沖突、甚至是內戰(zhàn),那就是對石油資源、貴重金屬資源的爭奪。有的研究認為,一個國家內部的族群間武裝沖突或內戰(zhàn),往往與重大資源的發(fā)現(xiàn)以及不同集團對這種資源的爭奪有關。原因是重大資源的發(fā)現(xiàn)既提高了族群競爭的“賭注”,又為控制重大資源的族群集團提供了進行反叛或沖突的充足資源,比如他們容易用石油或貴重金屬換取武器。

復旦大學國際關系與公共事務學院唐世平、熊易寒與李輝三位學者的合作研究指出,如果在少數(shù)族群地區(qū)發(fā)現(xiàn)豐裕的石油資源,那么就更有可能導致嚴重的武裝沖突或內戰(zhàn)。其中的邏輯在于,在一個國家構建不充分、國家認同較低的社會中,少數(shù)族群集團容易將本地區(qū)發(fā)現(xiàn)的重大資源視為本族群的財產,而更大規(guī)模的主導族群所控制的中央政府往往容易將這種重大資源用于全國性的政治目標,甚或用于主導族群所在地區(qū)的發(fā)展和建設。這樣,就更容易引發(fā)少數(shù)族群集團與主導族群集團或中央政府之間的政治沖突。

正如上文已經(jīng)討論過的,有學者還把民主或民主化視為多族群國家族群沖突的重要解釋變量。著名政治社會學家邁克爾·曼的研究認為,民主更容易導致族群清洗。其中的核心機制是,民主在多族群社會有可能導向“主導族群的多數(shù)暴政”,所以可能引發(fā)族群清洗。當然,曼的這項研究充滿了爭議,包括本文作者在內的許多研究者曾專門撰文檢討這項研究的缺陷。其核心問題是,這位學者列舉的族群清洗案例基本上都是在非民主政體下發(fā)生的。另一種主要邏輯是,隨著民主程度的提高,族群沖突的水平就會升高,主要機制是民主競爭導致族群動員,政治動員可能激發(fā)族群沖突;當然,隨著民主化程度的繼續(xù)提高,族群沖突又會呈現(xiàn)下降的趨勢,主要原因是成熟、穩(wěn)定的民主政體已經(jīng)成為和平解決族群分歧的有效機制。這一點上文已有討論,不再贅述。

上面對于安全困境、群體競爭和民主動員引發(fā)族群沖突的邏輯,其實還涉及另一個關鍵問題,即該多族群社會的國家能力高低。不少學者認為,國家能力的強弱是理解在安全困境、群體競爭、民主動員條件下是否爆發(fā)族群沖突的關鍵變量。如果國家能力比較強,中央政府擁有較高的政府效能,不同族群集團之間爆發(fā)武裝沖突的可能性就比較低;反之,如果國家能力比較弱,中央政府只擁有較低的政府效能,不同族群集團在各種因素驅動下爆發(fā)武裝沖突的可能性就比較高。由此,這里還可以進一步推斷,國家構建的方式會影響族群關系是否會高度政治化。

最后一個重要解釋視角是“文明沖突論”。塞繆爾·亨廷頓1993年的一篇著名論文認為,后冷戰(zhàn)時代的世界政治可能將主要由文明沖突所支配。亨廷頓用不同宗教來界定不同的文明類型,但實際上不同的族群身份顯然也是區(qū)分不同文明的重要因素。亨廷頓的早期論文關注的是國際政治視角下不同國家間的文明沖突,但文明沖突不僅存在于國際政治體系之中,也存在于一個國家的國內政治體系之中。我們完全可以說,不僅存在著國際層次的文明沖突,而且也存在國內層次的文明沖突。實際上,上文提到的亨廷頓2004年關于美國國內政治的著作《我們是誰?》,討論的就是國內層次的族群與宗教分化問題。

就地區(qū)而言,不少非洲國家、亞洲國家都存在著兩個以上的宗教集團,它們的宗教身份還與族群身份交織在一起;歐洲內部的很多國家如今都面臨著國內穆斯林人口數(shù)量劇增的趨勢,這部分地引發(fā)了白人族裔基督徒群體的政治恐慌。這些政治現(xiàn)象某種程度上都可以用亨廷頓的文明沖突論來解釋。

三、政治制度與族群沖突的解決機制

對全球范圍內的多族群國家來說,族群政治與族群沖突已成為政治生活的重要方面。那么,究竟應該如何緩解、控制或消除一個多族群國家的族群沖突呢?從不同理論視角看,社會條件論與政治精英論的觀點也非常重要,但問題在于,一個多族群國家的社會條件往往難以在短時間內改變,而政治精英的選擇和互動模式則較難預測。所以,目前關于如何減少族群沖突的研究,更多關注一個多族群國家的政治制度因素。從邏輯上說,政治參與者都是理性人,而政治制度是一種規(guī)制政治行為者的激勵結構,能夠鼓勵或約束特定的政治行為。這樣的理論路徑把塑造合理的憲法設計或政治制度模式視為避免與控制族群沖突的主要方法。

首先需要探討的是政體因素對族群政治與族群沖突的影響。同樣是多族群國家,威權政體和民主政體下的族群政治或族群沖突有著完全不同的邏輯。威權政體的族群政治通常是一種族群不平等結構——盡管也有少數(shù)例外,因為威權政體本身就意味著某個政治集團會在國家政治生活中居于主導地位,而這種政治集團通常與特定的族群集團有關。在這種條件下,威權政體對潛在的族群沖突具有兩種效應。一方面,族群集團之間的政治不平等可能成為誘發(fā)族群沖突的動力;另一方面,威權政體的政治壓制有可能會影響族群政治的演進方式,或者說能夠控制族群沖突爆發(fā)的可能性。經(jīng)驗證據(jù)是,在為數(shù)不少的多族群國家,穩(wěn)定的威權政體往往對應著較為穩(wěn)定的族群政治關系,啟動民主轉型反而容易引發(fā)大規(guī)模的族群沖突。

然而,這并不意味著威權政體一定會擁有穩(wěn)定的族群政治與族群關系。在這一結構中,威權政體的穩(wěn)定性和統(tǒng)治能力是關鍵變量,而一旦威權政體的穩(wěn)定性和統(tǒng)治能力下降,就可能引發(fā)十分激烈的族群沖突。上文討論的文獻也表明,很多大規(guī)模的族群沖突都發(fā)生在威權政體衰落之際或民主轉型啟動的時刻。所以,如果一個國家是多族群的威權政體,它就要非常小心處理族群政治關系。如果威權政體始終有可能遭遇合法性困境的挑戰(zhàn),或難以避免統(tǒng)治能力弱化的危機,那么對這樣的國家來說,政治家在統(tǒng)治能力較強時如何未雨綢繆,防止日后發(fā)生大規(guī)模的族群沖突,就是重要的政治問題。對政治家來說,這既需要高瞻遠矚的判斷力,又需要勇于擔當?shù)呢熑胃小?/p>

如果是民主政體,其族群結構從法理上說會更趨向于平等化。民主政體至少意味著形式上的族群平等結構。但是,民主政體條件下,族群集團之間也存在著明顯的政治競爭關系。此種條件下,族群關系的穩(wěn)定性與族群沖突的受控程度,很大程度上取決于民主國家能否控制族群競爭的強度。盡管民主政治通常都意味著政治競爭,但族群間的政治競爭強度不是越高越好。族群間的高度競爭容易導致暴力化程度很高的族群沖突。對一個民主政體而言,能否控制族群集團間的競爭強度,能否塑造族群沖突的和平解決機制,能否強化民主政體下的國家能力與治理效能,都是關鍵問題。

就控制族群沖突的政治制度模式而言,學術界一直有兩種主要民主模式的爭論。一種是共識民主模式的理論,其核心強調的是不同族群在民主政體下的權力分享機制,強調少數(shù)族群擁有自治權和否決權。另一種則是政治整合(political integration)民主模式的理論,其核心是強調政治整合,認為首先要強調國家整合的機制,強調國家構建和國家認同,強化中央權力,在選舉制度上通過實行多數(shù)決定制或偏好型投票制,來鼓勵尋求中間溫和立場的政治家與政黨。

實際上,這兩種民主模式各有優(yōu)劣。共識民主模式鼓勵給予不同族群集團以更高的自治程度,但國家的政治整合力量可能比較弱;政治整合理論尋求的是更強的國家整合力量,但族群自治程度比較低。從經(jīng)驗上看,似乎并沒有什么一定能有效控制族群沖突的完美制度模式。所以,這兩種理論一直互相競爭,彼此爭論不休。

本文作者過去的一項研究更支持政治整合理論,這項研究的案例部分涉及的是非洲人口大國尼日利亞。從該國20世紀60 年代的歷史來看,高度分權的地區(qū)主義安排導致了民主政體的不穩(wěn)定和激烈的族群沖突,直至內戰(zhàn)的爆發(fā)。此后,該國主要的政治體制改革是調整大區(qū)聯(lián)邦制,強化中央政府權力。

具體做法是,尼日利亞逐步從四個大區(qū)改革為12個州,再劃分為19個州,直到最后調整為36個州。這樣一來,尼日利亞過去的大區(qū)被瓦解了,數(shù)量眾多的州不再有實力挑戰(zhàn)中央,尼日利亞中央政府權力就得到了加強。到了1999年的尼日利亞第四共和國,總統(tǒng)選舉實行兩輪絕對多數(shù)制,而總統(tǒng)首輪當選的條件是至少獲得三分之二州的25%選票。這是一個非常強調政治整合的選舉條款,鼓勵候選人尋求全國性的廣泛政治支持,鼓勵政治家和政黨主動建立跨族群、跨宗教、跨地區(qū)的政治聯(lián)盟。同時,該國法律還規(guī)定禁止族群、宗教與地區(qū)政黨。如今,尼日利亞盡管還無法完全避免族群沖突,但基本上維系了最低限度的民主體制和實現(xiàn)了族群關系的相對穩(wěn)定。

就尼日利亞的案例而言,政治整合模式要比權力分享模式更能抑制族群沖突。這一案例的另一條經(jīng)驗是,一個多族群社會的憲法設計與制度安排要為政治精英提供有效的跨族群、跨宗教、跨地區(qū)的政治激勵,這樣更有利于塑造穩(wěn)定有效的民主政體。

本文作者正在進行的一項研究系統(tǒng)地評估了第三波民主化國家的政治制度和治理績效之間的關系。研究的一個初步發(fā)現(xiàn)是,單一制與聯(lián)邦制相比總體上具有更好的治理績效。這一發(fā)現(xiàn)與共識民主理論或利普哈特(Arend Lijphart)的研究結論正好相反,而與政治整合理論相一致。

但是,對于族群分化程度不同的國家,單一制與聯(lián)邦制所對應的治理績效是有差異的。對族群分化程度比較低的國家來說,單一制與更優(yōu)良的治理績效——包括政府效能、法治、控制腐敗、政治穩(wěn)定與控制暴力四項指標——相關性顯著。對族群分化指數(shù)比較高的國家來說,聯(lián)邦制在四項治理指標中有三項明顯優(yōu)于單一制,但聯(lián)邦制的政治穩(wěn)定和控制暴力指標卻出乎意料的低。這意味著,無論對于族群分裂程度較低的國家還是較高的國家,聯(lián)邦制往往與更低的政治穩(wěn)定性和更高的政治暴力聯(lián)系在一起。

換言之,對多族群國家來說,聯(lián)邦制不會帶來更優(yōu)良的政治穩(wěn)定性,而是容易導致更高程度的族群政治暴力。

四、族群政治的啟示與中國的戰(zhàn)略思考

除了學術價值,族群政治研究還與中國政治今天和未來面臨的重大戰(zhàn)略問題有關。實際上,今天的族群政治既關系到中國的外交,又關系到中國的內政。與民族學、人類學、歷史學的研究路徑相比,比較政治或社會科學的研究路徑更聚焦于不同族群集團之間的政治關系,特別是族群融合與族群沖突的分野,族群沖突的成因和化解機制,等等。現(xiàn)有研究文獻已經(jīng)揭示了一個多族群國家的族群關系模式——特別是合作還是沖突的差異——會對該國政治生活產生重大影響。因此,如何緩解、控制或消除族群沖突是這類國家的首要政治問題。那么,比較政治視角的族群政治研究對當今中國的重大問題具有何種啟示呢?

從外交戰(zhàn)略來看,族群政治研究的主要啟示是,中國在尋求大國崛起的過程中,特別是在實施“一帶一路”倡議時,需要以族群政治視角來理解其他國家的國內政治以及“一帶一路”沿線國家的政治風險。

按照目前公布的數(shù)十個“一帶一路”沿線國家名單,它們絕大多數(shù)都是多族群、多宗教國家。“一帶一路”倡議要想順利實施、取得實效,不僅取決于中國與沿線國家之間互為有利的經(jīng)貿合作關系,而且還取決于這些國家的國內政治能否維持穩(wěn)定。但從現(xiàn)有評估來看,很多“一帶一路”沿線國家都是族群-宗教分化程度較高的國家,同時也是爆發(fā)族群-宗教沖突風險較高的國家。所有這些都在相當程度上增加了中國實施“一帶一路”倡議的風險。這也是中國外交與國際經(jīng)貿發(fā)展無法回避的問題。我們需要評估的是,這種可能的風險究竟有多大以及能否采取有效對策來化解風險?這也是“一帶一路”倡議未來能否取得實效的關鍵問題。

此外,從中國新疆一路向西,很多“一帶一路”沿線國家都是穆斯林人口主導的國家。從族群-宗教政治的視角來看,互相鄰近的不同國家與地區(qū)的宗教信仰相同的群體有可能形成一種政治上比較密切的關系。若“一帶一路”倡議在該地區(qū)得到實質性推進,中國固然能夠加強在這一地區(qū)的經(jīng)濟與政治影響。但反過來說,隨著該地區(qū)交通通訊技術的改善和人口流動的加快,政治動員程度可能會明顯提高,特定族群-宗教群體的集體行動能力會得到強化,這一幅員廣大地區(qū)的族群-宗教力量也可能會對中國西部地區(qū)的族群關系產生一定的影響。對這種可能的政治風險,中國應該給予正確的評估,以防止出現(xiàn)始料未及的政治局面。

從國內政治層面來看,族群政治研究的另一個主要啟示是,我們需要借鑒族群政治的視角來理解中國邊疆地區(qū)的族群關系與國家認同等問題。從地理版圖上看,中國西部邊疆地區(qū)盡管人口不多,但地域廣大。比如,僅僅新疆一個省級行政區(qū)就占有中國國土面積的六分之一左右,那里有著數(shù)量眾多的族群-宗教群體。不僅如此,中國西部邊疆地區(qū)資源豐富,煤炭石油等能源的探明儲量均居全國前列。立足于全球經(jīng)驗的族群政治研究,或許能為我們思考中國邊疆地區(qū)的族群關系提供新思路、新視角與新政策。

從更廣闊的時空視角來看,族群政治與族群關系實際上還關系到一個現(xiàn)代國家從政治上應該如何構建的問題。那么,到底應該怎樣來理解中國推進現(xiàn)代國家構建所應遵循的政治原則呢?或者說,我們應該以何種政治原則來構建21世紀的中國現(xiàn)代國家呢?在這種現(xiàn)代國家構建的框架內,不同的族群-宗教群體分別應該居于何種政治地位呢?這是一個更根本的問題,也是我們仍然需要不斷反思的問題。實際上,如何塑造新的族群政治關系,關系到我們未來應該塑造何種新的政治。

(本文原刊于《世界民族》2017年第5期,原題:“21世紀的族群政治:議題、理論與制度”。略去注釋,正文略加編輯,并由作者審定。經(jīng)授權刊用。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司