- +1

文化盛典虎丘曲會——昆曲與蘇州的百年綺夢

原作者:漢瓦青禾

注意!!!未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!!!

水袖丹衣舞清風,一聲昆曲驚醉游人夢。白先勇先生曾說過,“昆曲無它,唯一美字”。昆曲之美,是極致之美。宛若孕育它的江南水鄉(xiāng),因為生長浸潤在江南的氤氳水汽和吳儂軟語中,使它從皮相至骨相都是滿當當?shù)慕巷L情。

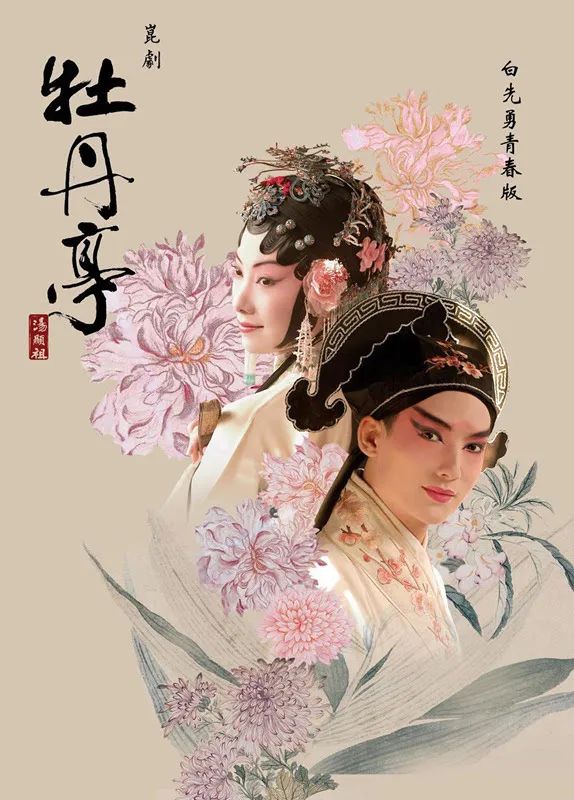

青春版牡丹亭海報

三生石上,牡丹亭下是明眸流轉(zhuǎn),裙裾飛揚恍若穿越千年的愛戀;朝飛暮卷,云霞翠軒,雨絲風片,煙波畫船是良辰美景也是賞心樂事;裊晴絲吹來閑庭院,搖曳春如線吹來的是杜麗娘如絲線般的少女情愫。

青春版牡丹亭電影

昆曲之美在于曲牌工整,詞章典雅,意韻深遠;昆曲之美也在唱念坐打,藝術(shù)家們用曼妙柔軟的身段于毫厘之間極致演繹;昆曲之美更在于腔調(diào)軟糯細膩,于細流軟磨、綺麗婉轉(zhuǎn)之間勾魂攝魄,就像徐渭在《南調(diào)敘錄》里說的,“昆山腔流麗悠遠,聽之最足蕩人”。昆曲之美在于情真,在于意切,在于詞的綺麗,在于曲的婉轉(zhuǎn),在于妝的華美,在于舞的嬌柔,美得好似一場夢。一出昆曲,仿佛一場隔世的幻夢。

一、如花美眷—昆曲與蘇州

蘇州是昆曲的發(fā)源地。昆曲豐富的性格和多重面貌,是蘇州賦予的。蘇州孕育了昆曲,見證了昆曲的鼎盛時代,也同樣陪伴了它的如花美眷與似水流年。昆曲的命運與蘇州的命運彷佛三生注定,高低起伏,都合在節(jié)拍上。

宋元時期中國戲劇的格局,北方有雜劇,是被納入官方系統(tǒng)的正聲雅樂;發(fā)源于現(xiàn)今溫州的永嘉南戲在傳播時與當?shù)胤窖悦駱方Y(jié)合,形成四大聲腔——弋陽、海鹽、余姚和昆山,昆山腔出現(xiàn)時間最晚,準確時間不可考,大約在元明之間。直到明嘉靖年間徐渭撰《南詞敘錄》時,昆山腔還“止行于吳中”。

然而自明魏良輔等人的改造后,昆曲于明中期以后成為流行全國的曲種。萬歷年間進入宮廷,并逐漸取代了北雜劇的地位。通過吸納北雜劇曲牌,重新編配伴奏器樂,采用中原音韻,細致打磨聲腔以及一流文士撰寫劇本等。昆曲便脫胎換骨成為官方認定的主旋律,而這一過程基本都是在以蘇州為核心的江南地區(qū)發(fā)生的。

明清蘇州,從劇本創(chuàng)作、伶人表演,乃至服飾、樂器生產(chǎn),都居于昆曲行業(yè)的核心。社會各階層以不同形式與昆曲發(fā)生關聯(lián),蘇州民眾熱衷戲曲,而文化精英則通過堂會、家班和曲社等方式影響昆曲審美,推動了昆曲的“雅化”。

昆曲戲臺 蘇州戲曲博物館

明代嘉靖年間,梁辰魚將傳奇《浣紗記》以昆曲形式搬上舞臺,使原來主要用于清唱的昆曲正式進入戲劇表演領域,第一部昆曲誕生。到萬歷年間,昆曲出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展,涌現(xiàn)了大量優(yōu)秀的劇本,演出也非常繁榮。據(jù)記載,當時僅蘇州一地,昆曲的專業(yè)演員就有好幾千人。那時候,演出的場合也各式各樣:家里、別墅里、草臺鄉(xiāng)間,甚至江南水鄉(xiāng)的樓船上也能演昆曲。

蘇州戲曲博物館藏昆曲戲服

《葉天寥自撰年譜》中有崇禎五年(1632年)蘇州演劇場景的記載:“壬申五月,正青苗插種之時,城市競相媚五方賢圣,各處設臺演戲。郡中最有名之梨園畢集吾邑,北則外場書院前,南則垂虹亭、華嚴寺,西則西門門外,東則蕩上。一日齋筵及梨園供給價錢費三四十金不止,總計諸處一日百五六十金矣。”明末江南,正是中國經(jīng)濟最繁盛、文化最昌明、消費欲望最強烈的地區(qū)。繁華風流總是與歌舞升平、冶游享樂聯(lián)系在一起的,尤其是“太平盛時,人易為樂”。唐寅詩《閶門即事》在描述蘇州的繁華時說:“世間樂土是吳中,中有閶門更擅雄。翠袖三千樓上下,黃金百萬水西東。”戲曲在奢侈消費中扮演著重要角色,江南世風奢靡與昆曲流行同時發(fā)生,并非巧合。

二、天時地利—虎丘與昆曲

昆曲于明清之際盛行,不僅按定例出現(xiàn)在官方慶典、游神賽會、家族祭祀、婚慶壽誕等儀式性場合,更在于它出現(xiàn)在市民日常生活中的方方面面。酒館、茶肆、飯館、廳堂都可變作舞臺,最別致的舞臺是游船,清人顧公燮在《消夏閑記》中寫道:“蘇郡向年款神宴客,每于虎丘山塘卷梢大船頭上演戲。船中為戲房,船尾備菜。觀戲者另喚沙飛、牛舌等船列其旁。”演員與觀眾都在水上,一眾小船簇擁大船,晚到的來客可叫“蕩河船送至山塘”。

于是在這種社會背景下誕生了蘇州獨有的文化奇觀——萬人齊唱昆曲的“虎丘曲會”,出現(xiàn)了“萬余人齊聲吶喊”的盛況,就如同現(xiàn)在的巨星演唱會一樣。在虎丘曲會中,除了粉墨演出之外,不分年齡、職業(yè)、階層,人人都可以參與昆曲清唱,構(gòu)成了一道蔚為壯觀的文化現(xiàn)象。

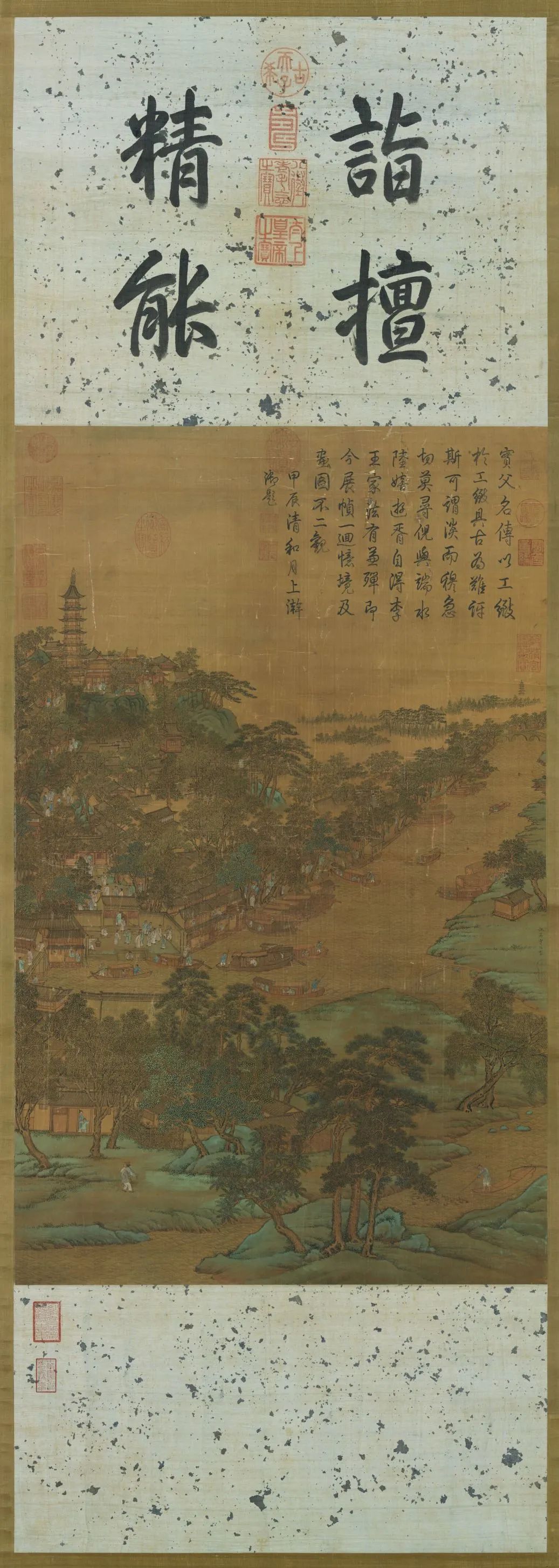

明 仇英《虎丘圖》,臺北故宮博物院藏

虎丘位于蘇州城西北隅,泉石幽奇,名勝古跡眾多,虎丘素有“吳中第一名勝”的美稱,“山林而在塵市,非有彎谷高巖、深林幽澗而名遍寰區(qū)者,吾郡虎丘山而已”(褚逢椿《桐橋倚棹錄》)。虎丘距蘇州府城較近,所以向來是蘇州市民休閑娛樂活動的絕佳場所。

而吳人好游的傳統(tǒng)也是淵源已久的。《吳縣志》載:吳人好游,以有游地、有游具、有游伴也。游地,則山水園亭多于他郡;游具,則旨酒嘉肴,畫船蕭鼓,咄嗟而辦;游伴,則選伎聲歌,盡態(tài)極妍。也就是說吳人游玩不僅要山水園林、畫船蕭鼓,更要聲歌艷姬相伴。江盈科的《游虎丘記》,“甲午之秋,七月既望,郡守盧公、別駕黃公行部虎丘。……畫船鱗次,管弦如沸,都人士女,靚妝麗服,各持酒肴,彈棋博陸。”

清 焦秉貞《南巡蘇州虎丘行宮圖》(局部),故宮博物院藏

虎丘曲會之所以成為市民游樂的核心內(nèi)容,與吳人悠久的歌舞傳統(tǒng)及昆山腔的興起有很大的關系。《虞鄉(xiāng)志略》卷八“風俗”載:“吳儂善謳,競艷新聲,竹肉相間,怡人觀聽。”昆山腔興起以后,蘇州人更是把唱昆曲看作是普通百姓的尋常本領。《姑蘇竹枝詞》記:“家歌戶唱尋常事,三歲孩童識戲文。”昆曲藝術(shù)作為一種凝聚吳地文化傳統(tǒng),帶有濃郁鄉(xiāng)土色彩,能夠令蘇州百姓備感親切的藝術(shù),足令當?shù)厝死玫锰飒毢竦泥l(xiāng)語方音優(yōu)勢,以婉轉(zhuǎn)纏綿、悅耳動聽的歌聲唱出內(nèi)心的喜怒哀樂。可以說,昆曲藝術(shù)是聯(lián)結(jié)吳地文化和蘇州百姓的血緣臍帶。

虎丘山上千人石位置優(yōu)越,面積寬廣,境界開闊,氣勢雄偉,最適于人群聚集。于是虎丘千人石理所當然的成為蘇州市民狂歡唱曲的天然大舞臺,由此也成就了百年來虎丘曲會的宏大盛事。一年一度的虎丘中秋曲會主要就是在千人石上舉行的。袁宏道寫有《虎丘二首》:“一片千人石,瑩晶若有神。劍光銷不盡,留與醉花人。”“問此石上歌,何如生公說?石若解點頭,聞歌亦當徹。”生公石的美麗傳說,以及虎丘醉人的自然風光所營造的氣氛與環(huán)境,使吳地百姓能夠?qū)夂竦呐d趣和深切的情感盡情揮灑在屬于自己的文化盛典中。

三、萬人空巷——虎丘曲會

每到中秋節(jié)前后,當?shù)孛癖娮园l(fā)地聚集在“吳中第一名勝”虎丘賞月,竟夜在音樂伴奏下歡唱,《吳郡志》記載:“中秋,傾城士女游虎丘看月,笙歌徹夜。”虎丘曲會參加人員之眾,唱曲水平之高,氣氛之熱烈,場面之火爆達到萬人空巷的程度。

虎丘曲會是以何種方式展開?明末張岱的《陶庵夢憶》一書中有明確的記載。“虎丘八月半,土著流寓、士夫眷屬、女樂聲伎、曲中名妓戲婆、民間少婦好女……無不鮮集。自生公臺、千人石、鶴澗、劍池、申文定祠下,至試劍石、一二山門,皆鋪氈席地坐,登高望之,如雁落平沙,霞鋪江上。”在張岱文中,虎丘的千人石上,不分貴賤高低,土著流寓還是老少青壯,人山人海,如雁落平沙,霞鋪江上,景象壯觀,盛況空前。這在中國文化史上實屬難得一見的文化盛宴。

在大會開始后,在多種樂器的伴奏下,人們開始同聲合唱。《浣紗記·打圍》中【普天樂】是每年虎丘中秋曲會的必唱之曲:“錦帆開,牙旗動;百花洲,清波涌。蘭舟渡,萬紫千紅;鬧花枝,浪蝶狂蜂。”《浣紗記》是吳人梁辰魚,選取吳地題材,以吳地新聲昆山腔譜寫的最成功的傳奇作品,也是蘇州市民家喻戶曉、耳熟能詳?shù)慕?jīng)典劇目。“天暝月上,鼓吹百十處,大吹大擂,十番鎐缽,漁陽摻撾,動地翻天,雷轟鼎沸,呼叫不聞。”此時萬人齊唱,聲如潮涌,山為雷動,場面蔚為壯觀。

大會的合唱要一直進行到深夜二更時分,參加者在體力不濟,而減少到三四名左右。到了三更,多數(shù)聽眾散去,只剩百余位聽眾,氣量最佳的唱者較量唱技。

昆曲曲譜 蘇州戲曲博物館藏

唱曲水平最高者純以清唱,沒有任何樂器伴奏,“高坐石上,不蕭不拍,聲出如絲,裂石穿云,串度抑揚,一字一刻。”充分展現(xiàn)自己高超的歌唱技藝,使得“聽者尋入針芥,心血為枯,不敢擊節(jié),惟有點頭”。昆山腔對人體器官發(fā)聲要求相當高,講究字清、腔純,尤其注重發(fā)音、吐字、行腔、收聲、歸韻的各種字音處理技巧,還充分利用裝飾音潤腔,使之柔美嫻靜、流麗悠遠、宛轉(zhuǎn)纏綿。再加上清唱本身難度較大,所以虎丘曲會上最后的勝者乃是一無憑借,純粹依靠高超的唱腔技巧脫穎而出的。水平最高者足以嘯傲群雄,令人嘆為觀止,心儀神往。

沈?qū)櫧棥抖惹氈酚涊d:皤然老翁,危坐啟調(diào),其排腔則古樸而無媚巧,其運喉則頹澀而少清脆,然出口精確、良為絕勝。復有女郎唱“瑤琴鎮(zhèn)日”之曲,見其發(fā)調(diào)高華,出口雅麗,吐字歸音,各各絕頂。這些普普通通的人群之中,就有諸多像老翁女子這樣“吐字歸音,各各絕頂”的業(yè)余曲家。他們與那些清唱水平一般的市民一同構(gòu)成了虎丘曲會的主體。

從演唱氛圍來看,虎丘曲會清唱活動不是一人臺上主唱,而是歌者與觀者互動,或眾口同聲,或一唱眾隨,人人平等且忘我地投入其中,有時難以分辨誰是歌者,誰是觀者。這種所有人平等共享昆曲動人魅力的藝術(shù)活動實為古今中外藝術(shù)史之奇觀。

虎丘曲會 蘇州園林局

虎丘曲會作為當時的曲壇盛事,不僅直接提高群眾整體性的唱曲水平,同時也為業(yè)余和專業(yè)唱曲家角逐唱曲伎藝、迅速揚名提供了平臺。如馬佶人《荷花蕩》載:如今虎丘石上看看得數(shù),那些在行的人,頗頗聞名,年來生意竟不得空。也就是說,能夠在虎丘曲會上成名的串客,之后串戲的機會就很多,“年來生意竟不得空”。

就算是已經(jīng)成名的清曲家,一般也需先到虎丘曲會打打擂臺,為觀眾普遍認可之后,才可以在曲界揚名立足。吳偉業(yè)《楚兩生行并序》記載了明清之際的著名清曲大師蘇昆生在虎丘曲會的演出情況。“蘇生則于陰陽抗墜,分刌比度,如昆刀之切玉,扣之栗然,非時世所為工也。”形容蘇昆生曲聲仿若陸子剛昆吾刀切玉,清厲高亢,正所謂“鳳凰玉碎昆山叫,芙蓉泣露香蘭笑”。

虎丘曲會不僅是市民階層的盛會,士大夫階層同樣熱心參與。明末清初,士大夫蓄養(yǎng)家班成風,比如申時行、張岱等都有自己的家班。著名的有阮大鋮家班、長洲尤桐家班等。眾多家班前來表演獻技,以劇會友,顯示出虎丘曲會在全國的地位和影響。呂天成評《冬青記》:“擒李屠憲副于中秋夕帥家優(yōu)于虎丘千人石上演此,觀者萬人,多泣下者。”描繪了當時士大夫家班在虎丘曲會表演的情形。

作為一項群眾自發(fā)性的唱曲活動,虎丘曲會自嘉靖年間有記載,到晚明勃發(fā),一發(fā)而不可收,前后持續(xù)三百年。

三百年間,無論風云變幻、朝代更迭,虎丘曲會從未間斷,其煥發(fā)出的強盛生命力長久地滋潤慰藉著蘇州市民的精神家園,并已在代代相傳的集體無意識中接脈生根,化為蘇州市民生命中獨一無二的文化基因,幻化為滋養(yǎng)他們靈魂的春雨與芬芳。

昆曲與蘇州,仿佛三生之約,600余年的輾轉(zhuǎn)流傳,一次次場景變換,一年年的人物變遷。時至今日,萬人齊唱的虎丘曲會早已成為歷史的遺響,然那婉轉(zhuǎn)軟糯的腔調(diào)依然隱約回蕩,只要人們愿意走進它,就會驚呼:不到園林,怎知春色如許!

參考文獻

1. 鄭錦燕,《昆曲與明清江南文人生活》,蘇州大學,2010年

2. [韓]鄭元祉,《明清時期蘇州“虎丘曲會”演劇史的考察》,《中華戲曲》第21輯

3. 劉召明,《晚明虎丘曲會摭談》,《中華戲曲》第38輯。

聲明:本館原創(chuàng)文章轉(zhuǎn)載,須經(jīng)館方授權(quán)。公益原創(chuàng)文章插圖,圖片版權(quán)歸屬于收藏地或創(chuàng)作人。

統(tǒng)籌:吳文化博物館

技術(shù)支持:蘇州多棱鏡網(wǎng)絡科技

原標題:《文化盛典虎丘曲會——昆曲與蘇州的百年綺夢》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司