- +1

趙汀陽:“滿天星斗”模型與文明之間的“恰當(dāng)距離” | 蘇秉琦先生逝世25周年紀(jì)念

蘇秉琦先生的“滿天星斗”模型可以引出許多值得進(jìn)一步思考的問題。盡管每個(gè)文明世界無一例外地都存在著沖突和戰(zhàn)爭,而且不可能完全解決這種矛盾,而中國文明卻有著更明顯的和平傾向以及以和平觀念為基礎(chǔ)的思想體系,或是一種能夠盡量減少沖突的文明。

我們也許可以推想,在眾多文明之間存在著“恰當(dāng)”距離的滿天星斗時(shí)期,人們在理性選擇上更容易傾向于和平交往而非你死我活的零和博弈。“恰當(dāng)距離”的形成基于若干自然和歷史條件:地理的廣闊,各處皆有足夠大的安家立業(yè)空間,不至于造成生存空間競爭;各地資源都足夠支持一個(gè)群體的生存所需,而不至于形成經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂的資源稀缺所導(dǎo)致的零和博弈;各地的文明發(fā)展程度相近而在技術(shù)上各有所長,不至于因財(cái)富的巨大差距而導(dǎo)致難以抑制的嫉妒;尤其重要的是,各個(gè)文明之間的距離不遠(yuǎn)也不近,這使得技術(shù)傳播與交往成為可能,同時(shí)使發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭的成本高于受益。

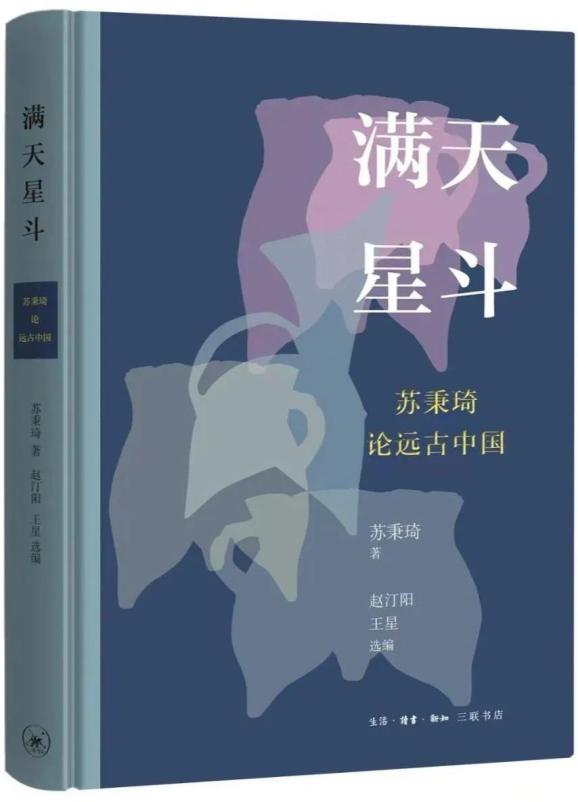

*文章系《滿天星斗:蘇秉琦論遠(yuǎn)古中國》(蘇秉琦 著 趙汀陽 王星 選編 三聯(lián)書店2022-6)“選編代序”,作者趙汀陽,標(biāo)題為編者所擬。

蘇秉琦先生在研究所留影(攝于1977年)

《滿天星斗:蘇秉琦論遠(yuǎn)古中國》選編代序

文 | 趙汀陽

王星邀請我一起合作選編這本《滿天星斗》,我深感榮幸。我一直從事哲學(xué)研究,既非考古學(xué)家,亦非歷史學(xué)家,如果說與蘇秉琦先生有一些緣分的話,那就是我從蘇秉琦先生的思想中獲得過許多啟示和教益,而此思想緣分與李澤厚先生的指路直接相關(guān)。

20 世紀(jì)90 年代后期,我開始以哲學(xué)方法去反思“天下”概念,進(jìn)而又分析“中國”概念,試圖解釋在“天下”和“中國”的歷史性之中所蘊(yùn)含的哲學(xué)意義,此項(xiàng)研究需要參照實(shí)證知識,不能僅僅依靠古典文本去理解中國的歷史路徑和格局。李澤厚先生身兼哲學(xué)家與歷史學(xué)家,實(shí)為求學(xué)問道之近水樓臺。討論中,李澤厚先生屢屢提及王國維、陳夢家、蘇秉琦、張光直、裘錫圭、徐萍芳、李伯謙等考古學(xué)家的成就。雖然時(shí)隔已久,我仍然記得李澤厚先生給我的三個(gè)態(tài)度鮮明的建議:(1)“物之所言比言之所言更有力,所以一定要重視考古學(xué)的證據(jù)”;(2)“中國文明的初始秘密就藏在新石器時(shí)代的物證里”;(3)“要特別注意蘇秉琦的思想”。應(yīng)該說,前兩點(diǎn)基本上是顯而易見的共識,而第三點(diǎn)卻是一個(gè)具有特別意味的方向指示。李澤厚先生對蘇秉琦先生思想的“特別注意”很可能與他的哲學(xué)思維有關(guān)——他終究同時(shí)是或根本上是個(gè)哲學(xué)家,因此更關(guān)注物證所能夠開發(fā)的思想,而這也是蘇秉琦先生的學(xué)術(shù)風(fēng)格:在實(shí)證知識的基礎(chǔ)上,展開幾近哲學(xué)的分析和推想。

蘇秉琦先生的“滿天星斗”論點(diǎn)就是一個(gè)具有思想性的歷史解釋模型。按照傳統(tǒng)的歷史敘事,中國的政治權(quán)力核心或者說政治中心的形成甚至可以追溯到三皇五帝,距今約 5000年前或更早;但根據(jù)現(xiàn)代考古學(xué)和史學(xué)研究表明,那種傳統(tǒng)敘事其實(shí)是將后世中央王朝政治制度倒映為遠(yuǎn)古格局的想象,是一種基于認(rèn)祖歸宗的歷史敘事與政治合法性追認(rèn)。盡管這種現(xiàn)實(shí)倒映為歷史的政治追認(rèn)早已被證明為一個(gè)神話,但許多人卻又接受了另一種替代性的文明起源中心的想象,即相信中原自古就是中國文明的核心,黃河中游地區(qū)是中國文明的“搖籃”,中原文明代表了自古一直領(lǐng)先發(fā)展的中國文明。這種廣為接受的歷史想象并不完全是錯(cuò)誤,但其中卻包含某種一廂情愿。蘇秉琦先生提出的“滿天星斗”的解釋模型糾正了這種理解偏差,簡單地說,新石器時(shí)代的中國,甚至到夏商時(shí)期,其實(shí)同時(shí)存在著發(fā)展水平相近的眾多文明,散布在中國的四面八方,猶如天上群星之星羅棋布,而中原文明只是眾星之一,而且并非眾星之核心。滿天星斗時(shí)期大約持續(xù)了2500—3000年或更長,占去中國文明發(fā)展史的一半或一半有余的時(shí)間,應(yīng)該是中國文明的奠基階段。在今天,滿天星斗模型已經(jīng)廣為人知,應(yīng)該說是關(guān)于中國新石器時(shí)期的最優(yōu)解釋模型,盡管并非沒有異議,但其基本解釋力卻難以撼動(dòng)。

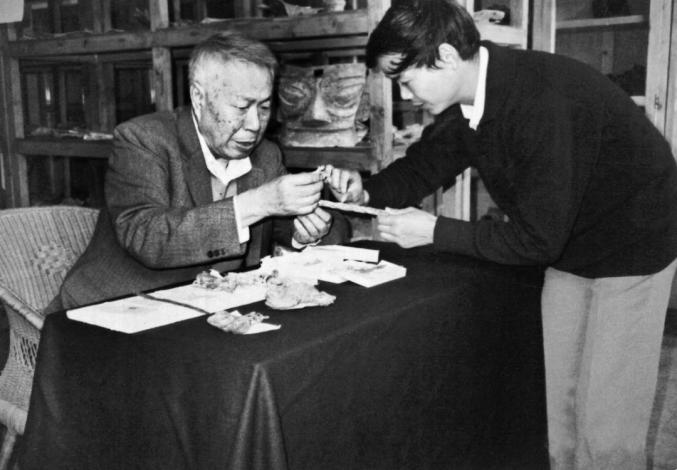

在廣漢由陳顯丹介紹三星堆出土的器物(攝于1987 年)

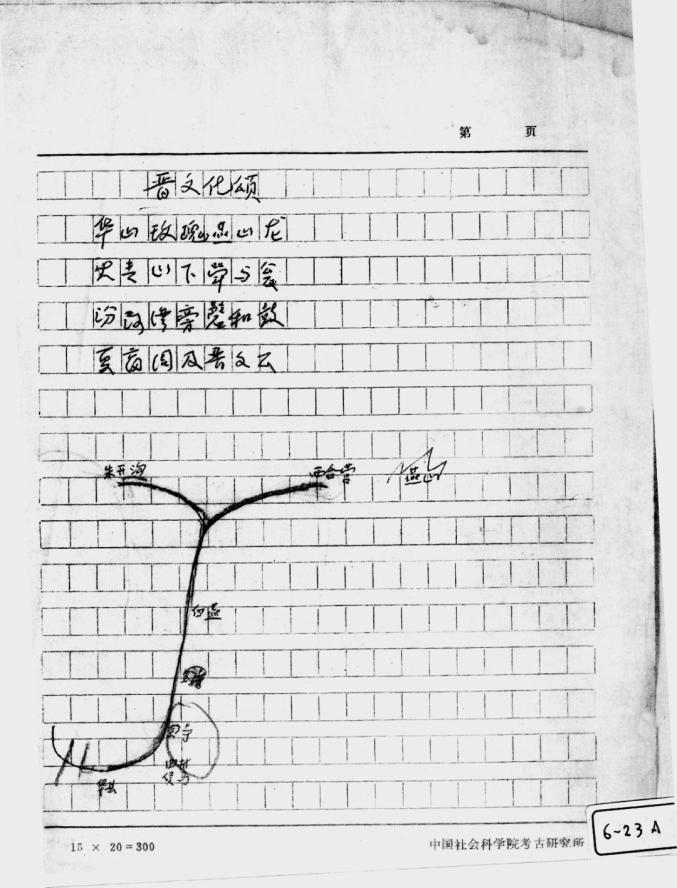

蘇秉琦模型中比較容易引起異議的是他關(guān)于中原文明是“次生型文明”這個(gè)不符合傳統(tǒng)情感的論斷。其實(shí)蘇秉琦先生的論點(diǎn)在實(shí)質(zhì)上并沒有“次生型文明”這個(gè)說法顯得那么激進(jìn),他并沒有否定中原文明有其本地根源,而只是指出,中原文明的形成具有明顯的合成性質(zhì),有著來自東西南北各個(gè)方向的文化因素,尤其是來自北方“原生型文明”的影響,其中,北方文明的南下影響形成一個(gè) Y型通道,即遼西文明和內(nèi)蒙古高原河套文明通過山西晉地到達(dá)晉南的通道,這個(gè) Y型路徑被認(rèn)為是中華文明多根系中的關(guān)鍵性“直根”。蘇秉琦先生的論點(diǎn)自有其說服力,我是這樣理解的:把遠(yuǎn)古中原文明看作是農(nóng)耕文明,其實(shí)也是一種把后世情形倒映為遠(yuǎn)古情形的想象。盡管商周以后的中原文明越來越具有農(nóng)耕文明的風(fēng)格,但在此前的數(shù)千年間,牛耕和鐵犁尚未出現(xiàn)或尚未廣泛使用,農(nóng)耕的生產(chǎn)力有限,不足以形成農(nóng)業(yè)為本的經(jīng)濟(jì)生活,中國各地的生活都是漁獵、游牧和農(nóng)耕三合一的混合經(jīng)濟(jì)生活,尚未分化為后來所謂的農(nóng)耕部族和游牧部族,就是說,后來所謂的胡漢之分,在分化之前原本是同類人。在早期中國,從內(nèi)蒙古、遼西到中原,人們的生活技藝大體相似而各有所長,在實(shí)用知識和技術(shù)上互相學(xué)習(xí)也是自然而然的。古代傳說中的黃帝對中原核心地位的形成有著決定性的作用,而黃帝部族就是漁獵、游牧和農(nóng)耕三合一的典型,歷史記載,黃帝部族流動(dòng)地移營而居,看起來更接近蒙古高原南部地區(qū)的生活方式。假如把黃帝理解為一個(gè)象征性符號,那么,以黃帝為代表的早期中國人很可能就是后世的北方游牧族群和中原族群的共祖,或者說,是 Y型通道所形成的中國核心文明的共祖。

蘇秉琦先生手繪“三岔口示意圖”(繪于1982 年8 月)

滿天星斗模型可以引出許多值得進(jìn)一步思考的問題。盡管每個(gè)文明世界無一例外地都存在著沖突和戰(zhàn)爭,而且不可能完全解決這種矛盾,而中國文明卻有著更明顯的和平傾向以及以和平觀念為基礎(chǔ)的思想體系,或是一種能夠盡量減少沖突的文明。不過,和平思想是形成中國文明格局的“第二步”,而并非最初之“第一步”。中國何以能夠形成以和平原則為基礎(chǔ)的文明?這是一個(gè)尚未得到充分解釋的問題,而這應(yīng)該是發(fā)生于滿天星斗時(shí)期的事情(西周時(shí)期的和平觀念已經(jīng)非常成熟)。我們也許可以推想,在眾多文明之間存在著“恰當(dāng)”距離的滿天星斗時(shí)期,人們在理性選擇上更容易傾向于和平交往而非你死我活的零和博弈。“恰當(dāng)距離”的形成基于若干自然和歷史條件:地理的廣闊,各處皆有足夠大的安家立業(yè)空間,不至于造成生存空間競爭;各地資源都足夠支持一個(gè)群體的生存所需,而不至于形成經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂的資源稀缺所導(dǎo)致的零和博弈;各地的文明發(fā)展程度相近而在技術(shù)上各有所長,不至于因財(cái)富的巨大差距而導(dǎo)致難以抑制的嫉妒;尤其重要的是,各個(gè)文明之間的距離不遠(yuǎn)也不近,這使得技術(shù)傳播與交往成為可能,同時(shí)使發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭的成本高于受益,因此,除非出現(xiàn)怒不可遏的偶然仇怨,戰(zhàn)爭的積極性通常低于和平交往和互相學(xué)習(xí)的吸引力。

在琉璃河遺址(攝于1983 年11 月)

基于滿天星斗格局,假如確實(shí)存在著各個(gè)文明地點(diǎn)之間的“恰當(dāng)距離”,那么,商周之前早期中國的各地文明之間對技術(shù)學(xué)習(xí)的興趣大于戰(zhàn)爭就應(yīng)該是合情合理的。古人相信遠(yuǎn)古是個(gè)“競于道德”的時(shí)代,看來也并非無稽之談。當(dāng)然,即使在“競于道德”的時(shí)代,戰(zhàn)爭也時(shí)有發(fā)生,比如炎帝、黃帝與蚩尤之戰(zhàn),我只想說,在眾多文明之間有著恰當(dāng)距離的滿天星斗時(shí)期,戰(zhàn)爭并非謀生的最優(yōu)策略。在遠(yuǎn)古時(shí)期,發(fā)動(dòng)遠(yuǎn)距離戰(zhàn)爭或大規(guī)模戰(zhàn)爭恐怕非常困難,在擁有車馬之前,以步行去發(fā)動(dòng)遠(yuǎn)距離或大規(guī)模作戰(zhàn),后勤補(bǔ)給、通訊和組織都是不堪重負(fù)之事。因此,在很長時(shí)期里,遠(yuǎn)距離的大規(guī)模征服是無比艱難的事情,而與之相較,遠(yuǎn)距離的文明交往卻能夠通過無數(shù)聚落之間跳板式的逐步傳遞而得以實(shí)現(xiàn)。可以想象,文明交往優(yōu)于戰(zhàn)爭的和平模式維持的時(shí)間如此之長,或許有助于形成和平主義的思維定式。許宏先生的《大都無城》一書說明了早期中國眾多方國的都城尚未發(fā)展出作為戰(zhàn)爭防御功能的城墻,這似乎意味著那時(shí)各地部族有著基本的安全感,并非處于時(shí)刻備戰(zhàn)的緊張狀態(tài),因此也暗示著當(dāng)時(shí)并不經(jīng)常發(fā)生致命的部族決戰(zhàn)或大規(guī)模戰(zhàn)爭。總之,各地文明之間存在著恰當(dāng)距離的滿天星斗格局使得知識和文化學(xué)習(xí)交流的誘惑大于戰(zhàn)爭的沖動(dòng),這有可能是中國文明得以形成和平主義基因的一個(gè)客觀條件。當(dāng)然,另一個(gè)決定性因素是中國文明沒有發(fā)展出一神教,因此沒有理由去制造不共戴天的文化敵人,也難以形成文明的沖突,因而傾向于多元合作;于是,古代中國的權(quán)力追求是世俗權(quán)力,而不是有我無他的精神獨(dú)裁。這一點(diǎn)不知與滿天星斗格局是否有某種關(guān)系,但滿天星斗格局持續(xù)了數(shù)千年,這個(gè)長時(shí)段很可能是中國文明形成其多元性質(zhì)的有利條件,至少肯定不是發(fā)展一神教的有利條件。

這里只是些許續(xù)貂猜想,是否合理,還有待專家明鑒。是為代序。

2016年7月2日

于中國社會科學(xué)院哲學(xué)研究所

▼

滿天星斗:蘇秉琦論遠(yuǎn)古中國

蘇秉琦 著 趙汀陽 王星 選編

生活·讀書·新知三聯(lián)書店 2022-6

ISBN:9787108073136 定價(jià):89.00元

在大量扎實(shí)的考古實(shí)踐工作基礎(chǔ)上,蘇秉琦先生提出區(qū)系類型學(xué)說,認(rèn)為中原地區(qū)只是獨(dú)立發(fā)生發(fā)展但又互相影響的六大區(qū)系之一,從而對歷史考古學(xué)界根深蒂固的古中原中心、漢族中心、王朝中心的傳統(tǒng)觀念提出了挑戰(zhàn),并將新石器時(shí)期的中國文明狀態(tài)傳神地描述為“滿天星斗”。

書中精選136篇蘇秉琦先生論著,帶領(lǐng)讀者探尋“滿天星斗”的遠(yuǎn)古中國。

中國文明起源新探

蘇秉琦 著

生活·讀書·新知三聯(lián)書店2019-10

ISBN:9787108066251 定價(jià):78.00元

蘇秉琦作為中國考古學(xué)泰斗之一,其主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)集中在三本書之中。除了《蘇秉琦考古學(xué)論述選集》和《華人?中國人?龍的傳人》之外,《中國文明起源新探》是他生前最后一部專著,是他在探索中華文化、中華文明和中華傳統(tǒng)起源過程中的回顧和心得,也是集一生學(xué)術(shù)研究之大成的書,還是一本寫給對考古學(xué)感興趣的知識大眾的通俗讀物。書中包含了蘇秉琦先生一生的主要學(xué)術(shù)成就,如中國六大文化區(qū)系類型理論,“古文化古城古國”“中國古代國家起源三部曲”和“發(fā)展模式三類型”等具有影響力的學(xué)術(shù)理論;以及90年代初提出世界性的中國考古學(xué)。對于今天的考古學(xué)研究仍然具有指導(dǎo)性意義。

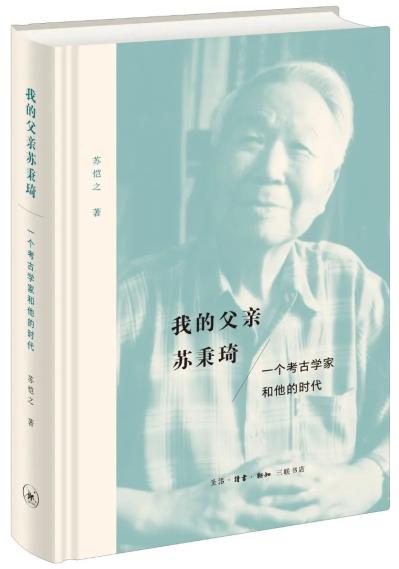

我的父親蘇秉琦:一個(gè)考古學(xué)家和他的時(shí)代

蘇愷之 著

生活·讀書·新知三聯(lián)書店 2022-4

ISBN:9787108072641 定價(jià):99.00元

本書分前、中、后篇,將考古學(xué)家蘇秉琦的學(xué)術(shù)和心路歷程分為起步、積蓄、爆發(fā)三個(gè)階段。對他青年家庭富足,中年經(jīng)歷滄桑,晚年學(xué)術(shù)成熟的人生脈絡(luò)進(jìn)行了較為細(xì)致的梳理和記錄。他幼年時(shí),祖上和李士曾家頗有交往,家中富饒,父親對他這個(gè)老兒子寄予厚望;青年時(shí)北上求學(xué),師從徐旭生,走上了考古之路;中年隨北平研究院遷到昆明,開始了學(xué)術(shù)上的儲備;“文革”時(shí)期,家中變故,師長和朋友們相繼離去,思考卻未停止;老年時(shí),厚積而薄發(fā),科研和教育成果豐碩,《中國文明起源新探》是集學(xué)術(shù)大成之作。蘇公一生的經(jīng)歷過往,見證了中國考古學(xué)的發(fā)展歷程;書中描寫的重大事件、涉及的和蘇公同一時(shí)期各個(gè)學(xué)科的代表人物,也是那個(gè)時(shí)代知識分子的縮影,集中體現(xiàn)了他們的學(xué)術(shù)情懷和精神風(fēng)骨。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司