- +1

評展|三場同期而不同時代的油畫展,看中國油畫的傳承與思考

“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)評展欄目,以親身的觀展體驗和獨立的視角,評點近期熱展,本期評點展覽有上海劉海粟美術館陳盛鐸、廖炯模、夏葆元和錢逸敏帶有20世紀海上油畫發展歷史內在聯系的三場展覽,呈現分別隸屬于三個不同時代的藝術家對藝術的探索和回溯;南京四方當代美術館展出的“曾根裕:黑曜石”通過修辭,表達出藝術家與各種藝術實踐之間的關聯。德國柏林新博物館“中國與埃及:世界的搖籃”通過兩種文明的比較,講述兩者不同的演進與變遷。本欄目歡迎投稿,投稿郵箱:dfzbyspl@126.com,郵件標題請注明“評展”。

潤物無聲:陳盛鐸藝術展&歲月的印記:廖炯模藝術作品展&夏葆元、錢逸敏師友具象油畫作品展

地點:劉海粟美術館(上海)

展期:2017年11月11日 - 2018年1月15日;2017年11月18日-11月30日;2017年11月18日—11月26日

票價:免費

點評:從陳盛鐸、廖炯模到夏葆元和錢逸敏,他們以個體折射出時代印記。或執著講臺研習繪畫、傳道授業,或反應消費時代;或從留洋歸來投身美術教育,或在全盤蘇化、正統的藝術思維盛行的時代,從現實主義出發,上溯歐洲繪畫,在藝術觀念上的先破后立,在新舊繪畫思想中找尋自己的繪畫面貌,他們的繪畫作品,以及他們朋友圈均反映了20世紀傳統西方油畫在中國發展傳承。

評星:三星半

陳盛鐸、廖炯模、夏葆元和錢逸敏四位代表不同歷史階段的油畫家近期同時在劉海粟美術館舉行展覽,這些或熟悉或陌生的名字,勾勒出了不同時代油畫與上海的關系:

陳盛鐸被劉海粟“中國素描第一人”,作為20世紀留日歸國藝術家的代表之一,他曾在各大美專任教,并以“陳盛鐸畫室”、“現代畫室”和“新美術研究所”等形式研究中國早期現代美術教育,尤其是素描教學的重要線索。解放后,陳盛鐸在同濟大學任教,學生更是包括了黎魯、賀友直、蔡吉民、汪觀清等。而他個人的藝術實踐也帶有鮮明的特色,風格的形成和演變也極具時代性,體現出二十世紀早期留洋歸國藝術家這一特殊群體的集體特征。

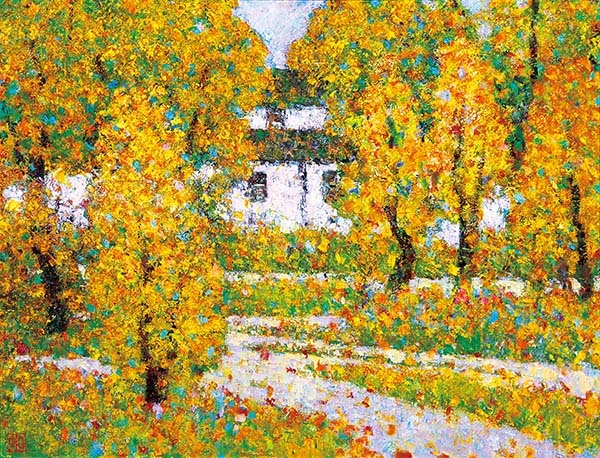

出生在廈門鼓浪嶼的廖炯模,雖籍貫中國臺灣,卻畢業于沈陽魯藝,在特殊的時代背景下,雖無留洋經歷,卻可在英、俄、日等多種語言中切換對話,他早年以蘇派繪畫為基礎,一張紀念延安文藝講話的毛主席畫像成為一個時代的經典圖示。后吸取印象派元素,在音樂和美術的交融中,構成如詩如樂的繪畫語言,從魯藝畢業后直至1997年,他始終在講臺上,先后任教于魯藝、上戲、并參與籌備上大美院,目前活躍在上海的很多油畫藝術家皆是他當年上戲或上大美院的學生。

夏葆元和錢逸敏同屬“上海畫風”群,同時也有師友之誼,兩位藝術家的繪畫特色在上海很具有一定的代表性,上世紀末,夏葆元帶有上海灘小資情調的畫風成為一種上海繪畫和生活的符號,在當時寫實的、講究情調和韻味的油畫也成為一中主流。相比之下,受夏葆元影響的錢逸敏的油畫在畫風上多了幾分凝重和深沉。

從陳盛鐸、廖炯模到夏葆元和錢逸敏,他們以一個個個體折射出時代印記,他們或執著講臺研習繪畫、傳道授業,或反應消費時代,在藝術市場中沉浮;他們或從留洋歸來投身美術教育,或在全盤蘇化、正統的藝術思維盛行的時代,從現實主義出發,上溯歐洲繪畫,在藝術觀念上的先破后立,在新舊繪畫思想中找尋自己的繪畫面貌,他們的繪畫作品,以及他們的朋友圈均反映了20世紀傳統西方油畫在中國發展傳承以及其中可見出的探索思考。

劉海粟美術館的同期舉行的三場畫展,雖看似是一種巧合,卻以不同形式(文獻、回顧展、雙人展)呈現和反觀了歷史和時代進程,正如黑格爾所說:“時代風格”這個東西,其實還是存在的,即使儀式化的東西上還是能看到的。分別隸屬于三個不同時代的藝術家對藝術的探索是向前還是回溯,觀者或自有答案。(文/小松)

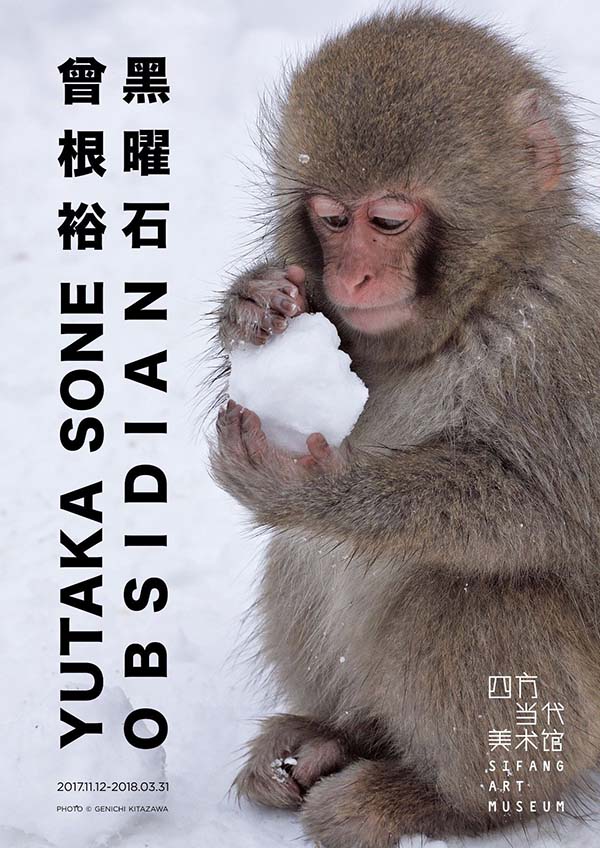

曾根裕:黑曜石

地點:四方當代美術館(南京)

展期:2017年11月11日 - 2018年3月31日

票價:80元

點評:在展覽中,觀眾不難發現曾根裕對日常世界中最純粹的景觀的關注,同時擅于將歷史、神話或徘徊于想象與現實之間的神秘主義融入到終極的美學形態中。但美術館現代建筑本身卻給藝術家作品的呈現帶來了局限性。

評星:三星

“曾根裕:黑曜石”的展覽海報是一只在雪地中搓雪球的猴子,去往山中的四方當代美術館的那日恰逢降溫,瑟瑟之中海報里的這只猴子像是一種慰藉,然而,走進展覽,尋畢不見猴子的蹤跡,卻見一地“雪球”。這種對應源于藝術家對于社會起源的質疑與追問。而展覽名稱“黑曜石”這一概念來自曾根裕的三組全新系列大理石和陶瓷雕塑作品,它們分別是《黑曜石》、《雪球》和《原木》。通過對象征人類社會起源的石料(被史前人類用作日常工具與武器)的刻畫,意在強調這一原始質料與文明進程之間緊密的線索,通過“黑曜石”這一原始而神秘的修辭,呈現出藝術家與各種藝術實踐之間的關聯。

在展覽中,觀眾不難發現曾根裕對日常世界中最純粹的景觀(或基本元素,如雪、叢林、游樂場)的關注,同時擅于將歷史、神話或徘徊于想象與現實之間的神秘主義融入到終極的美學形態中。在美術館的上層,呈現了一個真實植物組成的人造雨林,它們不時地被以戲劇化方式出現的、摩天輪、旋轉木馬和海盜船等主題公園元素打破,鮮活的樹與如冰般大理石材質凝固的白色雕塑,形成了某種強烈的反差,像是一種狂歡的凝結,呈現出一個烏托邦式的世界。

四方當代美術館由美國建筑師斯蒂文·霍爾設計,同一區域內囊括了包括王澍在內的多位國際建筑設計師的實驗性建筑。美術館的本身的建筑形態在提供了一個超現實外觀的同時,也給展覽的述說帶來了難度。此次展覽并未解決這一建筑形態帶來的難題,作品間的關系并未來展陳中講述明了。(文/小松)

中國與埃及:世界的搖籃

地點:柏林新博物館(德國)

展期:2017年7月6日 - 12月3日

票價:14歐

點評:此次展覽首次展開中國和埃及兩個文明古國各方面的深度比較,從文字、統治形式、日常生活、宗教信仰和喪葬文化等方面開展多維度的對話,從而上探中埃文明發展的源流,繼而呈現出兩者不同的演進與變遷。

評星:四星

作為慶祝中德建交45周年系列文化活動的組成部分,《中國與埃及:兩個文明的源流》文物展于2017年7月至12月在柏林國家博物館的新博物館展出,其中國展品主要由上海博物館和徐州博物館提供。中國與埃及同為文明古國,兩國文明皆由大河孕育,源遠流長。本次展覽首次展開中國和埃及兩個文明古國各方面的深度比較,展品共約300件,品類涉及青銅器、陶器、玉器、雕塑、護身符、建筑構件、珠寶等,時間跨度從公元前4500年到古希臘羅馬時期(公元前332年至公元313年),從文字、統治形式、日常生活、宗教信仰和喪葬文化等方面開展多維度、深層次的對話,從而上探中埃文明發展的源流,繼而呈現出兩者不同的演進與變遷。

美中不足的是,可能出于展品運輸安全的考量,一樓展廳的中國展品相對埃及文物的數量和種類都偏少,使得能夠形成兩種文化對比效果的主題局限在“葬儀”部分。其中一套中國西周時的“幎目綴玉”(又名“玉覆面”)頗為引人注目,這種葬玉流行于兩周,被視為漢代玉衣的先河。此套“幎目綴玉”由51 塊形制各異的玉件組成,較為具象地表現出人的五官、胡須等,惟妙惟肖;另一組著名的比對是一件公元前700多年的埃及木乃伊彩繪棺蓋和中國漢代的銀縷玉衣。這種深度比較將幫助國際觀眾迅速理解中華民族祖先創造燦爛文化的過程,古代埃及與中國雖然鮮有交集,卻有可能在當下實現兩者在世界古文明語境中的相逢。(文/丁寧)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司