- +1

什么是“私攝影”?

照片原本就是一種“私人性質”的媒介。

所有攝影都是“私攝影”,都是經“私”與拍攝對象(現實世界)形成的關系網過濾得來的。

盡管我并不認為“私攝影”能夠代表攝影的所有可能性,但可以肯定的是,這是這種表現媒介中最為驚險也是最具有挑戰性的一個行為出發點。

——飯澤耕太郎

飯澤耕太郎

日本攝影評論家。

日本20世紀前半葉攝影史研究第一人。

從20世紀80年代開始,介紹并評論以荒木經惟為代表的知名攝影師作品。1990年創辦攝影雜志Déjà-vu,并擔任主編至1994年。著述頗豐,并獲得三得利學藝獎、日本攝影協會學藝獎等。現在在東京綜合攝影專門學校、大阪藝術大學等學校執教,并運營著東京惠比壽的一家攝影食堂——“攝影集食堂MEGUTAMA”。主要著作有《歡迎來到攝影美術館》《私攝影論》《“女子攝影”時代》《寫真的思考》等。

//一本書讀懂讓眾多攝影家癡迷的“ 私攝影 ”究竟為何

私攝影是極為流行卻又極易受誤解的攝影概念。

到底什么是“私攝影”?廣為流傳的私攝影概念實為誤解?“私攝影”是否有明確定義?“私攝影”實則有廣義狹義之分?所有的攝影作品都是“私攝影”?……

如何從照片中抹去自我意識的存在,又如何將自我存在收容于照片之中?或者說,照片中的“我”(=“私”)究竟是什么樣子的?

在攝影行為越來越普及的現今,飯澤耕太郎的《私攝影論》將為你帶去有關“自拍照”的全新視角,帶你窺探“相機×拍攝者×現實世界”之間搖擺不定的關系,介紹攝影表現中“最為驚險也最具挑戰性的一個行為出發點”。

// 一本書讓你了解日本人眼中的“ 私攝影 ”

私攝影是日本攝影表現中的重要派系。日本著名攝影評論家山岸章二從 20 世紀 60 年代后期開始積極地向大眾介紹森山大道、牛腸茂雄、深瀨昌久、荒木經惟等側重于“將個人世界作品化”的攝影家。還以一種國際化的視角廣泛地開展活動。

在 1975 年 3 月刊的專欄《本期作品》中,他做出如下論述:

現代的攝影表現所呈現的引人注目的趨勢,或者說人們關注的中心,無論是在美國還是日本,都開始從公眾輿論的問題轉移到極為個人的表達。關于將個人私密世界作品化的做法,在不久前芥川獎獲獎作品公布時,也引發了各種議論。比如,比起關注國家政治、社會之類現代意識中的怪物,這種做法起碼回歸到了日本文學中“私小說”的傳統,即在“私”這個對象中尋找信賴和真實。這作為一種態度而言無可厚非,但這種將自我主義的丑陋顯露或表達出來的做法,簡直是為了逃避艱難的自我克制而做的自我辯護,又或者可以說,裸露癖般敘述身邊瑣事的這種做法其實毫無益處吧……諸如此類的論述,置換到攝影表現中也同樣受用。

《相機每日》1972年10月刊以“妻子”為主題制作特輯,除了荒木經惟的《陽子》外,還刊登了美國攝影家埃米特·戈溫的《愛迪斯》(Edith)和丹·耐爾肯(Dan Nelken)的《耳朵》(Ear)。

此外,與這一時期的年輕攝影家有著密切往來的日本攝影家、攝影評論家大辻清司,也對“私性”表現的可能性進行了不斷的探究。

在1978年4月發表了題為《回歸“私性”——20世紀70 年代“當代攝影”的位置》(《朝日相機》增刊《日本攝影史上發生過什么?》)的文章。

被評價為“自閉的、私密的”攝影表現趨勢,其實是從“同時代的攝影”出現的時候開始的。將外部社會作為單純的風景般的存在,而并不積極地與其產生聯系。無論是紀錄攝影還是新聞報道攝影,與拍攝對象的交流都是冷靜的。即使與拍攝對象產生共鳴,在攝影中這種感覺也會退散,保持客觀的視角。這是否與之前提到的極端自閉的例子屬于同一種類型并相互關聯呢?這一點我還不知道。正如我們看到的《挑釁》雜志所刊登的作品,究竟該如何理解那些作品,同樣令人困惑。也許上述傾向可以被歸類為朝向“私性”的回歸吧。

我們可以從山岸章二和大辻清司的文章中認識到,盡管20世紀70年代已經有了“私密世界”“私性”等用語,但是“私攝影”這個說法尚未清晰明了地出現。

直到20世80年代,尤其是到后期,這個說法才越來越多地被使用。柳本尚規發表的文章《同時代攝影批評——向著充滿惡意的視角》(《相機每日1971年11月刊)是一個例外。

引人注目的是,他在文中評價荒木經惟的《感傷之旅》(自費出版,1971年)為“私攝影”。雖然不排除其他使用先例存在的可能性,但這大概可以被認為是這個詞語最早出現的例子之一吧。

《感傷之旅》是荒木經惟記錄新婚旅行的攝影集。然而在這本攝影集中,新婚旅行這個事實已經完全不重要了,反而像是要讓世間所有人與“老婆”結伴而行、將隨處可見的景象溢滿整本影集。

無聊憋屈的車廂、在公園散步打發時間、讓人提不起勁的觀光景點等,這樣的情景不勝枚舉。

《感傷之旅》確實并非“私小說”,而是“私攝影”。為此,我不知怎么地就對《感傷之旅》產生了更強烈的興趣,且更甚于《故鄉》(深瀨昌久,《相機每日》1971年 10 月刊)。(中略)幾個小時一次或者幾十分鐘一次,我仿若聽到了荒木經惟的相機那些仿佛已經被遺忘、相隔久遠的快門聲,體會著那種愉悅。

除了將“私攝影”與“私小說”加以對照,柳本尚規還指出《感傷之旅》中荒木經惟表現手法的實質,這都可以說是敏銳的洞見。

而比起追究“私攝影”一詞是否被廣泛運用,更為重要的是,那個時期以“私”為決定性因素進行創作的攝影已經普遍存在,狹義的“私攝影”以明確的形式出現的征兆,已經在各種場合持續出現了。

飯澤耕太郎將在《私攝影論》一書中以四位代表性攝影家為例,觀察、深入其作品中的“私性”表現,解讀令人癡狂的私攝影。

// 四位攝影家的 傳奇人生 歷程

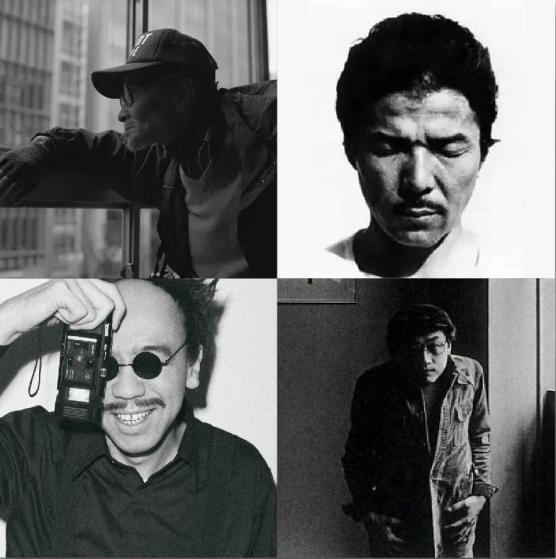

以中平卓馬、深瀨昌久、荒木經惟、牛腸茂雄這四位代表性攝影家為例,飯澤耕太郎將其人及其人生對應到同一時期的攝影作品加以解說。

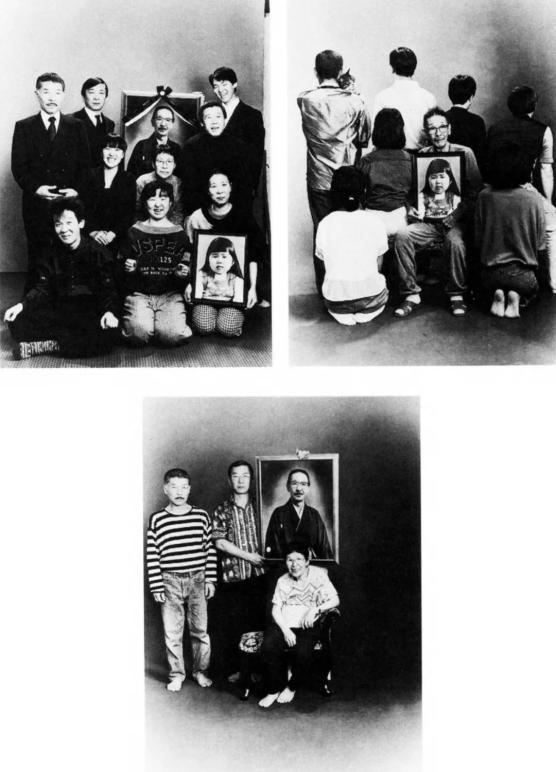

左上/ 中平卓馬、右上/ 深瀨昌久

左下/ 荒木經惟、右下/ 牛腸茂雄

書中收錄中平卓馬《為了即將到來的語言》《新的凝視》、深瀨昌久《洋子》《家族》《鴉》、荒木經惟《感傷之旅》《感傷之旅?冬之旅》等攝影集中部分經典攝影作品,以及牛腸茂雄SELF AND OTHERS全本內容。從私攝影角度加以解說,還原攝影家創作當時的心境以及人生背景。

// 中平卓馬

中平卓馬《藤澤·辻堂團地》,1964 年

中平卓馬《新宿》,1969 年,兩張照片皆收錄于《為了即將到來的語言》

// 深瀨昌久

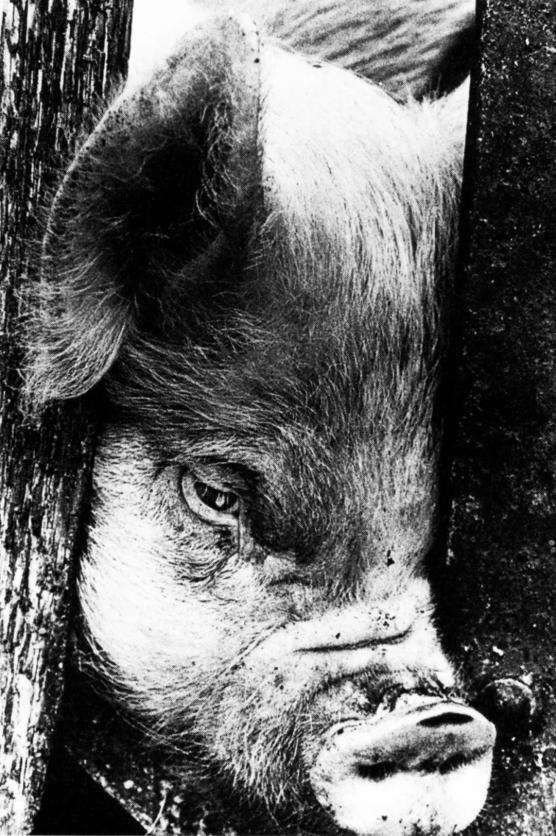

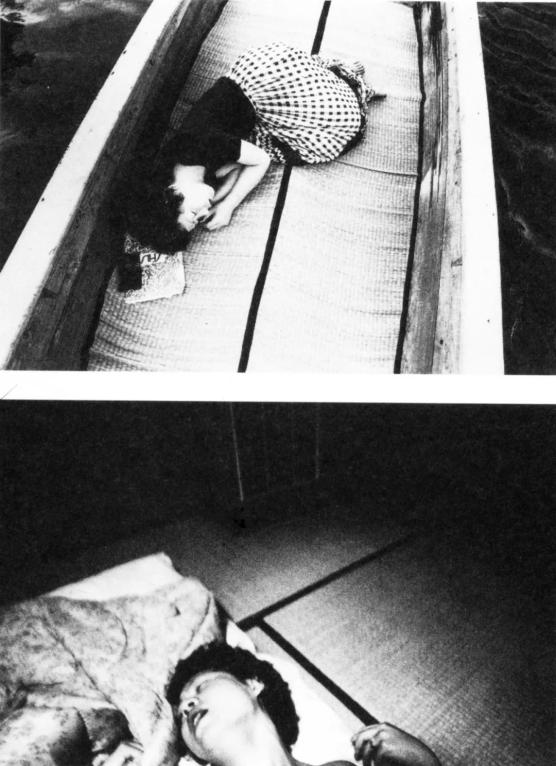

深瀨昌久《殺豬》選圖,收錄于《游戲》一書

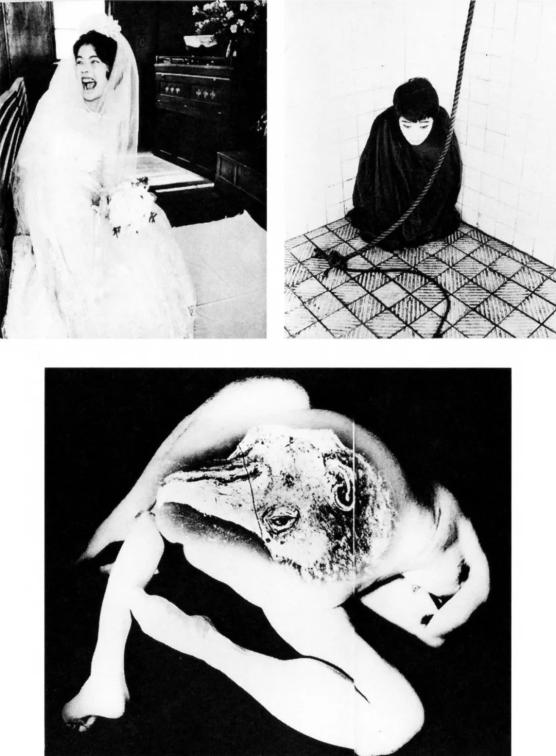

上左/ 深瀨昌久《壽》選圖,收錄于《游戲》

上右/ 深瀨昌久《屠》選圖,收錄于《游戲》

下/ 深瀨昌久《武》選圖,收錄于《游戲》

上左/ 收錄于深瀨昌久《家族》,No.32,1987 年

上右/ 收錄于深瀨昌久《家族》,No.31,1985 年

下/ 收錄于深瀨昌久《家族》,No.33,1989 年

// 荒木經惟

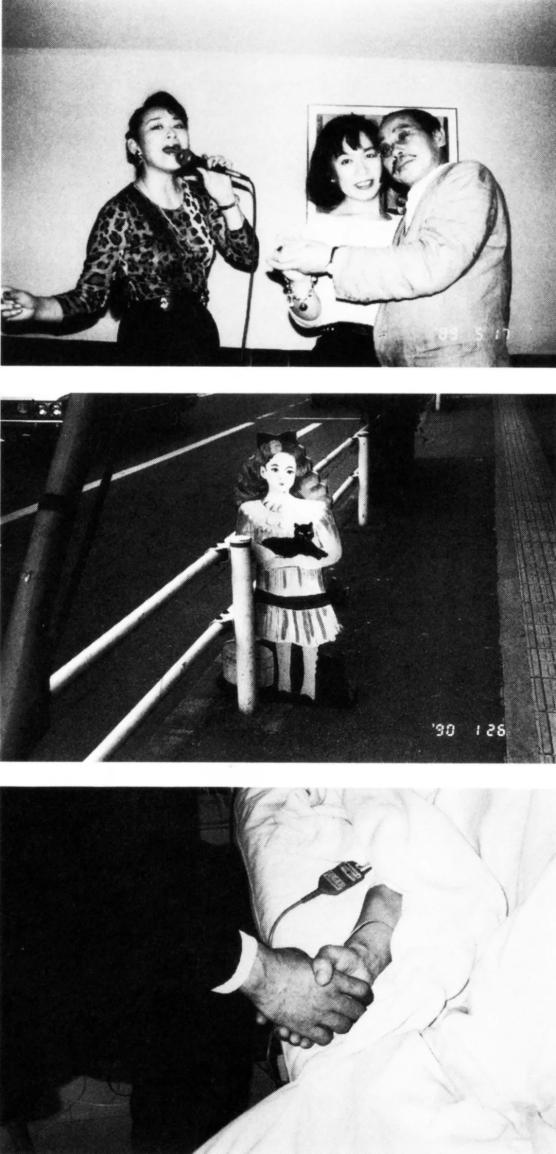

兩張照片皆收錄于荒木經惟《感傷之旅》

三張照片皆收錄于荒木經惟《感傷之旅·冬之旅》

// 牛腸茂雄

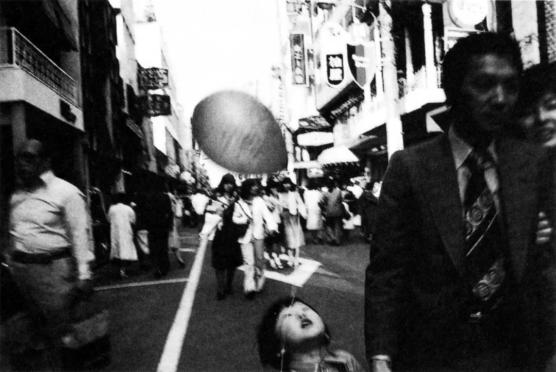

收錄于牛腸茂雄《在熟悉的街道中》,原圖為彩色

收錄于牛腸茂雄《幼年的“時間”》

除攝影作品以外,書中還收錄了四位攝影家在各個人生階段發表的文章、與他人的對話及日記等珍貴歷史資料。可以說,本書也是四位攝影家的攝影人生傳記。

即便我重新回歸到“樸素的攝影家”這個位置上,當我重新與現實世界相遇的時候,那種因自我意識被解體而必須重新創造一個自我意識的行為,被無限地要求進行著。在某種意義上,這應該是身為攝影家的我的命數吧。

——中平卓馬

我感興趣的始終是我自己,以及我目擊到的社會現象究竟會有什么楊的反應。這三年多來,我將我自己放入所有自己拍照的照片之中。我無意拍攝自拍照,這么做只是出于對“我與我所拍攝下來的現象之間的關系,或某種距離感”的興趣。

——深瀨昌久

用語言游戲般的話語來說,我應該成了人世間、時代、拍攝對象等的黑衣人吧,蓋上幕布,“啪”的一下自己就消失了。就這樣,變成了照相機。實際上,“樂園”便是我自己,而不是照片。

——荒木經惟

我讓我的身體包裹在從意識周邊刮起的風里,步入這熟悉的街道中。然后我就在這街道上拍攝照片。

——牛腸茂雄

這四位攝影家,他們各自的攝影創作,都映照出了“私攝影”的可能性。“構建一個關于‘私攝影’的理論架構并不一定是本書的目的,如果能夠在他們的攝影實踐中,實際感受到其中豐富的廣度,也算獲益良多。”飯澤耕太郎如是說。

//

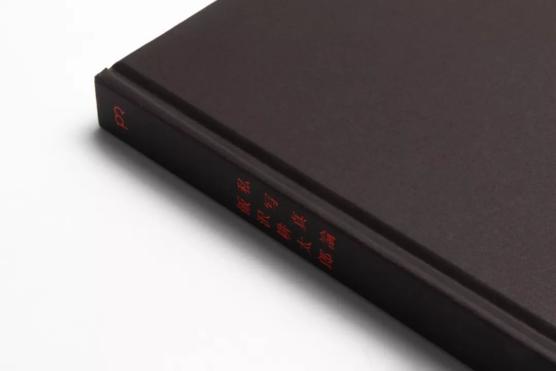

《私攝影論》

[日]飯澤耕太郎 著 / 林葉 譯

浦睿文化·湖南美術出版社

幾乎人人都知道私攝影,但很少有人知道私攝影究竟是什么。

私攝影,可以說是極為流行的一個攝影概念,也可以說是極易受誤解的攝影概念。

在這本經典日本攝影論《私攝影論》中,攝影評論權威飯澤耕太郎從日本攝影譜系出發,以中平卓馬、深瀨昌久、荒木經惟、牛腸茂雄四位代表性攝影家為例,以簡潔清晰的文字、敏銳的洞察力講述他們各自傳奇的人生歷程,解說一百多幅相應時期的精彩作品,觀察、深入其作品中的“私性”表現,解讀令人癡狂入魔的私攝影。

書名:《深瀨昌久:漸漸變成烏鴉的男人》

作者:[日] 瀨戶正人

譯者:唐詩

出版社:光啟書局

裝幀:方脊精裝空脊+跨頁平攤

實物尺寸:140mm×203mm

頁數:280頁

知名作者 × 專業譯者 × 光啟書局

作者 | 瀨戶正人

日本攝影家。1953年出生于泰國烏隆市。1961年移居父親的故鄉日本福島。1975年畢業于東京視覺藝術學校。1976年參加森山大道攝影塾。1979年成為深瀨昌久的助手。1987年創辦畫廊“Place M" 。以多元的東亞文化身份參與國際交流。

攝影集《曼谷、河內》獲日本攝影協會新人獎(1989),《Living Room,Tokyo》獲東川獎新人作家獎(1995)。以攝影展"Living Room,Tokyo""Silent Mode"為中心的攝影活動獲第二十一屆木村伊兵衛攝影獎(1996),散文集《亞洲家族物語》獲第十二屆新潮學藝獎(1999),《Binran》獲日本攝影協會年度獎(2008)。

譯者 | 唐詩

日本北海道大學文學碩士。圖書編輯。曾策劃出版《私攝影論》《亞洲家族物語》《那些漸漸喜歡上人的日子》等攝影類圖書。

出版社 | 光啟書局

光啟書局立意“認識世界”和“理解中國”,深耕歷史、城市、思想學術、人文藝術等領域。通過文化的當代表達與傳播,守望思想,逐光啟航,尋找我們的精神家園。

原標題:《什么是“私攝影”?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司