- +1

倒頭張宗和:神仙眷侶的風(fēng)塵面

記得汪曾祺的《晚翠園曲會》提到張宗和夫婦,丈夫溫文爾雅,妻子風(fēng)致楚楚,并肩散步時真是“揀名門一例一例里神仙眷”。

只可惜,這人間,美中不足今方信,神仙眷也免不了風(fēng)塵苦。

張宗和與孫鳳竹也是如此,短短數(shù)年的婚姻,交織著疾病與戰(zhàn)爭,倉促畫上了句號。

01 因曲結(jié)緣

張宗和與孫鳳竹的相知相識歸功于昆曲。

張宗和的曾祖父張樹聲在平定太平天國時立下功勞,做過直隸總督、兩廣總督、兩江總督,張家是合肥的望族。張樹聲的長子張華奎當(dāng)過四川川東道臺,膝下無子,從五房過繼了張武齡,這便是張宗和的父親。

張武齡和妻子陸英生下四個女兒后方生下長子張宗和。

作為合肥張家四姐妹的大弟,作為盼望多年才出生的長房長孫,張宗和出生后全家“寶貝得不得了。出生后二十四小時不離人,有奶媽專門看護,住在媽媽的后房,另有一人服侍奶媽,洗尿布等事都不用奶媽動手。”

不過張家家風(fēng)良好,張宗和天性靦腆,“是兄弟姐妹中最最老實厚道的”。

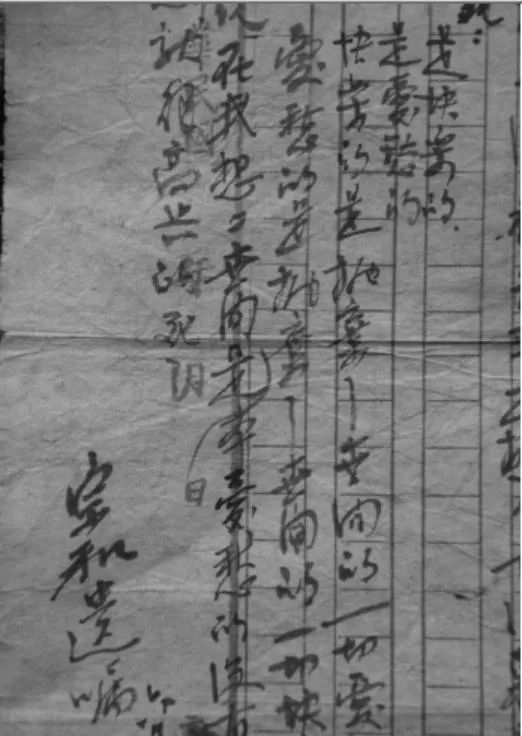

宗和年輕時寫的遺囑

孫鳳竹的祖籍是鎮(zhèn)江,不過全家早就遷到青島生活,是個山東姑娘。

孫鳳竹的父親熱愛昆曲,擅長唱老旦,是青島曲會的總務(wù)主任,家學(xué)傳承,孫鳳竹也學(xué)上了昆曲。

1936年夏天,張宗和清華大學(xué)畢業(yè),約上四姐張充和去青島游玩,結(jié)識了山東曲會的孫家父女。

孫鳳竹17歲,在讀圣功女學(xué),“活潑、大方、聰明、有趣、會說話”,昆曲唱得很不錯,和宗和、充和很快就成為極熟的朋友。他們一起唱曲、看電影、吃小館子,鳳竹還教充和姐弟學(xué)游泳。

告別時,張宗和和孫鳳竹拉的是一卷紫色的紙帶,“船開了,我眼睛老望著她,她也望著我,遠了,紙帶斷了,人也看不見了我收了三根紙帶的斷頭,懷著十分喜悅、三分惆悵的心情進了艙。”

分別后便是漫長的通信,細(xì)細(xì)碎碎的瑣事分享。鳳竹的母親看他倆書信甚密,讓女兒讀給自己聽:“張宗和真是沒事做,盡說些沒要緊的話,五分郵票白花了。”

戀愛的快樂不就是這些嗎?

1937年7月宗和四姐充和去青島,商談雙方的婚事,孫家對張宗和是滿意的,唯一的問題是孫小姐的肺病和變動的時局。

盧溝橋事變后,張家從蘇州回到合肥老家,孫家從青島到了香港最后在在廣州住定。

1938年春天,張宗和到漢口,在犒賞科當(dāng)一個小職員,七月底孫父從廣州感到漢口,在凌宴遲(凌海霞的哥哥)的介紹下,請了一天客,登了三天報,舉行了張宗和和孫鳳竹的訂婚儀式。

9月張宗和去廣州孫家,當(dāng)時鳳竹的母親患子宮癌臥床,孫父由重慶去成都的路上汽車翻車,在成都臥床養(yǎng)傷,還有一個“整天在外面游蕩的吸鴉片煙的抱來壓子的大哥”,大嫂忙著廚房和孩子,侄兒赤腳滿地爬,家里的余款在逃難和治病中很快消耗殆盡,經(jīng)濟極為窘迫。

孫母有次對未來女婿開玩笑:“宗和,你為什么偏要娶這么一個棺材瓤子呢?”

1938年10月日軍從大亞灣登陸,廣州人也準(zhǔn)備逃難。張宗和決定和巴金一起同到桂林。孫家二哥從漢口回廣州,經(jīng)過多次商討,決定留在廣州,讓鳳竹跟著宗和一起走。他倆變賣了一對訂婚戒指,贖回冬衣,湊足路費。

炮火中的告別,是生離,亦是死別。

02 顛沛逃亡

張宗和與孫封住的逃難路,起初還算舒服,他們與宇宙風(fēng)社和文化生活社的職員搭船同行,船上供應(yīng)一天兩餐,整天不是躺在鋪上就是坐在鋪上閑談。

他們原先想到桂林,但桂林沒有熟人,差事也沒有頭緒,因而到柳州后向巴金的弟弟李采臣借了一筆路費,搭乘汽車到重慶。

鳳竹的病不適宜坐汽車,車開到貴陽,找到一家小旅館,一停下來她就吐血了。旅館又臟又漏風(fēng),止血藥買不到,勉強買了一種云南白藥,借住到有數(shù)面之緣的蹇先艾家。休養(yǎng)了十天后,他們于十一月十九日終于到了重慶。

一到重慶,孫鳳竹就吐血,因此旅館里住了十幾天后,她住進了仁愛堂醫(yī)院。宗和則住在三弟的宿舍里。宗和向鳳竹隱瞞了孫父在成都過世的消息,宗和自己也收到了父親逝世的消息。

1938年底,張宗和由教育部派到云南去教書,1939年2月5日,孫鳳竹和張宗和在昆明結(jié)婚。

新娘19歲,新郎25歲。

宗和鳳竹與家人

這樁親事遭到了親友們的好意阻止,鳳竹的肺病并不宜結(jié)婚。宗和的三姐兆和、四姐充和卻一力支持,畢竟孫父已經(jīng)在成都病逝,孫家人遠在廣州,結(jié)婚顯然更方便。

戰(zhàn)時結(jié)婚,一切從簡。

婚禮在蔣夢麟先生家(他家客廳大)舉行,證婚人楊振聲宣布證婚,清華校長梅貽琦發(fā)表演說,新郎新娘講述自己的戀愛經(jīng)歷。

新房布置在四姐張充和的房間,“臨時把四姐的房布置一下,就算我們的新房。又買了一盞大紅燒燈罩,套在電燈上,桌上點著大大小小的紅蠟燭,窗子上也是紅玻璃紙,床上也是紅被面,倒也像個新房。”

宗和鳳竹的新婚照

“到房里來坐得得客人,大多是會唱昆曲的,如朱自清、浦江清諸先生、陶兄等。”

如此簡單的婚禮,新郎“感到太簡單了。我以前老幻想我結(jié)婚時一定要大熱鬧一下,而事實竟如此簡單,也頗使我難過。”

新娘也很傷心,娘家一個人也沒有。“第二天一早,鳳竹又吐血了,睡了一天沒有起來。”

疾病的陰影揮之不去。

03 風(fēng)雨同舟

婚后十天,宗和與鳳竹來到宣威,小地方生活成本低一些。鳳竹時常發(fā)燒,偶爾吐血,雇的女傭人不大注意衛(wèi)生,昔日嬌養(yǎng)的大家公子張宗和學(xué)會了生爐子,燒水等雜事,因為經(jīng)常讓著多病的鳳竹,還落了個怕老婆的名聲。

鳳竹懷孕了,宗和為了她的健康主張人工墮胎,鳳竹卻不顧慮自己的病和臨產(chǎn)時的疼痛,保全孩子。為了方便照料并檢查身體,鳳竹從宣威搬到三姐、四姐所在的呈貢。

1940年7月9號,他們的女兒張以靖出生,母女平安。

8月,張宗和去昭通國立師范教書。攜妻女同行,從昆明去昭通,汽車走了整整九天,最難的一天,沒有東西吃,水全是泥漿水,以靖只能吃泥漿水和的奶粉。

昭通的日子是他們吵架最多的時間。

孩子小,不吃母乳,奶媽換了十幾個沒有合適(衛(wèi)生不合格或者不出奶),大姐張元和從上海寄的奶粉也剩下不多了,最后決定吃洋牛奶場送的鮮牛奶,用黃果 做橘子水。煮奶,煮奶瓶,煮奶嘴,喂奶,換尿片,極其耗人也極易崩潰。

好在年輕的小夫妻吵吵也就好了,孩子大一些,鳳竹去圖書館當(dāng)職員,另雇了傭人,做一些瑣碎的家事。

1942年張宗和去云南大學(xué)教書,不久后鳳竹攜女也來昆明。當(dāng)時昆明的生活費非常高,用不起傭人。“我們過著苦日子,我背過炭,背過米,鳳竹洗衣做飯,常常累得精疲力竭,”為了省房租,他們住到醫(yī)學(xué)院一間空著的“動物飼養(yǎng)室”,隔壁就是廁所,隔開一片場地是醫(yī)學(xué)院的解剖室。

就算這樣,經(jīng)濟上依然捉襟見肘。

合肥縣城淪陷,但是鄉(xiāng)下的田還沒有淪陷,張家姐弟思來想去,開了家庭會議。讓宗和與四弟宇和回老家,宗和是長子,四弟宇和學(xué)的是農(nóng)業(yè),照顧田里的事情,籌出一些錢來。

貸到了路費,1943年12月張宗和夫妻踏上了歸鄉(xiāng)路。他們從重慶去內(nèi)江,再到成都,轉(zhuǎn)去陜西。1944年1月到了西安,因為宗和生病,咳嗽發(fā)啥,時好時壞,他們在西安停了一個月,轉(zhuǎn)去洛陽,一路奔波,千辛萬苦到老家合肥。

一到老家,還未給各處長輩們磕頭,張宗和就病倒了。

發(fā)冷發(fā)熱,嗓子又疼,喉嚨里有一塊白點,疑似白喉。老家根本找不到白喉血清,全家緊張慌亂,養(yǎng)陰清肺湯、外祖母念了大悲咒的水、藏青果、六神丸,吹藥,所有的法子都用盡了。

身為妻子的鳳竹應(yīng)酬長輩,照顧病人,內(nèi)心惶恐。

有人為他們夫妻求了簽,鳳竹是一支下下簽:“病患時時命蹇哀,何須打瓜共攢龜。直叫重見一楊復(fù),始可求神見佛持。”

宗和的病漸漸好了,鳳竹病倒了。老家人多,也有傭人,不過生活中的煩惱也不少。

回家是為了料理田地,但年成不好,還得賣田。“回家為了錢,為了種種不痛快,已經(jīng)是頭大了,接著還有許多窮家們來‘想方’。他們以為我們是發(fā)了財回來了,我們窮得賣田,他們也要來要一點錢。來‘想方’的家門算起來還是長輩呢。有一次他居然抱著行李要睡在我們房里。”

房子熱,不透氣,人多事多,鳳竹養(yǎng)病不太清凈,好在終于在新圩子里找到合適的房子,搬過去過夏。

“初到新圩,我們高興極了,房間大,暢快,傭人也不必住在房里。兩間房三個人住,又很安靜。我向十三爹借了二十四史來,預(yù)備好好地做一點事,鳳竹也預(yù)備定心來養(yǎng)病。有傭人,以靖有人帶,飯也不必自己做,還有婆婆天天來摘銀耳給鳳竹吃,真是太享福了。在新圩子的那兩個星期,真是七年來鳳竹跟著我過的最好的日子。可惜好景不長,七月一號她就死了。”

那日張宗和去前圩陪客,鳳竹和女兒在家,飯后傭人老徐來報少奶奶吐血了。

鳳竹吐血是常有的事,這次吐血,是大口大口吐血,等張宗和到家的時候,她已經(jīng)人事不知,臉色煞白,吃童便,香燒眉心,全無反應(yīng)。

這位25歲的少婦就此匆匆離開人世,結(jié)束了多愁多病的一生。

鳳竹

1945年張宗和出版追憶亡妻的《秋燈憶語》。

書里有他們的相識相知,有他們的日記書信,有他們的閨房秘事,那些凝結(jié)在文字中無法隨時間而去的歡樂和悲傷。

若是鳳竹活著,大約會說“倒頭的張宗和,盡寫些丑事,好的他全不說。”

這本書在特殊的年代里也給張宗和帶來了噩運。貴陽師范學(xué)院(今貴州師范大學(xué))有位同學(xué)回憶說:“在一次全校師生參加的大會上,一個老師上臺批宗和先生的“資產(chǎn)階級思想”,拿《秋燈憶語》說事,還裝著不識文字,說什么這個口字旁加個勿,‘我不知是啥意思’,云云,像個小丑似的,連學(xué)生都覺得不成體統(tǒng),替他害臊。”

好在那些不成體統(tǒng)的文字就像那些神仙眷侶的傳說一樣,依然在世間流傳。

作者:

劉洋風(fēng):愛生活,愛寫作,尋尋覓覓,迷迷糊糊。

原標(biāo)題:《倒頭張宗和:神仙眷侶的風(fēng)塵面》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司