- +1

我曾住在建業里①|建業商店:父親的遺產,兒子的念想

葉落歸根

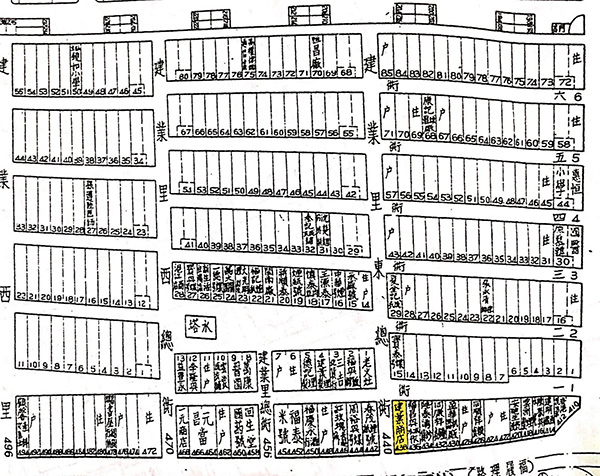

建業里是1930年建成的,分東弄、中弄、西弄三條里弄,都是磚木結構的兩層樓房。算是中等水平的住宅區,老板是一個法國的房地產商。1937年,我父親租了建業里東弄堂的一棟房子,包括一個沿街的門面。店鋪的營業執照辦下來時,上面寫著“建業商店”,店鋪主要經營糖果糕點、冷飲零食。

我的父親蕭英當年算是小有名氣的電影明星,他開的“建業商店”,有人叫“糖果店”,有人干脆叫“蕭英店”。我是家里第八個孩子,家里子女四男四女,我最小。人家一般叫我“蕭英店小開”。

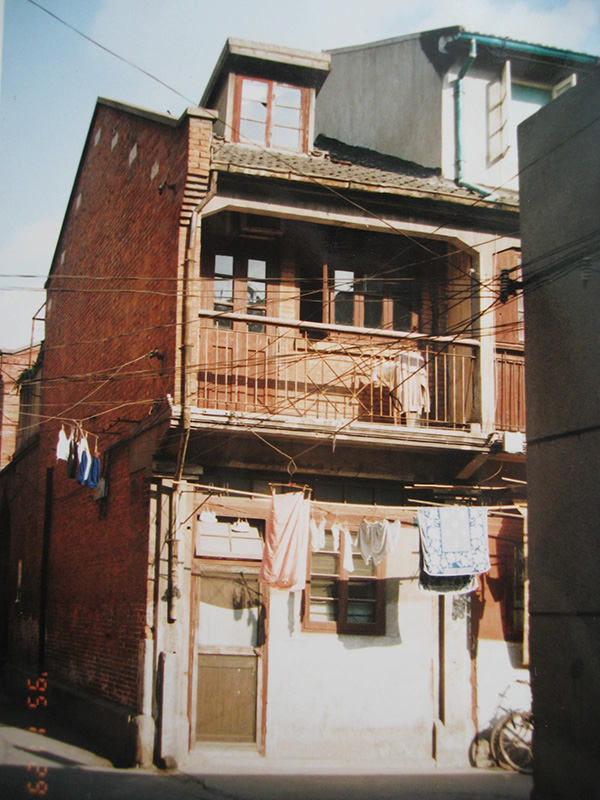

那個年代,一般上海人住得都很擠,也就是大家常說的“螺絲殼里做道場”,要精打細算。底下的店面叫前客堂,后面是廚房叫灶披間;二樓有個臨街的叫前樓,前樓后面是亭子間。我父親不僅租了這一棟樓,還租了靠西邊的過街樓,后來過街樓給父親的一個堂弟住。

那個時候,我父親晚上就在商店中間用行軍床搭個鋪,我母親和其他幾個兄弟姐妹就住樓上。兄弟姐妹年紀相差很大,最大的大哥比我大24歲,有的成人工作了,就搬出去了,有的嫁出去了。所以,八個子女的大家庭,就這樣輪替著生活在建業里。

1964年,75歲的父親離開了我們。我們家的人就漸漸搬離了建業里,我也在這一年離開了上海。我不想靠哥哥姐姐養活,當時上海就業也困難,正好有知識青年上山下鄉和支援邊疆的政策。我就報名去了新疆,在阿克蘇的化工廠工作。1988年,我調到了昆山煤炭石油公司,擔任常駐北京的代表,管理進煤渠道。因為以前的崗位屬于有毒有害氣體的工種,可以提前退休,我55歲就退休了。

2002年,我又回到了上海,算是葉落歸根。1999年剛開始房屋商品化的時候,我就在昆山買了房。2004年,我用賣掉昆山房子的錢,在閔行區買了現在住的房子,當年只要30多萬,現在大概漲到400多萬了。

買房的時候,正好聽說建業里開始拆遷了。我住在閔行,經常坐42路。那時候,42路一路過去到外灘,經過淮海路。每次經過建業里的時候,我都會從車窗往外看,看我從小生活的地方慢慢變了模樣。我在網上也寫了點建業里舊日時光的文章,點擊量超過一千了,我已經很滿意了。看來大家還是對過去的事情很感興趣的。

建業商店

建業商店的店面不大,門口放著一個大冰箱,拐角的地方有個玻璃柜,里面放著各種零食糕點。我還記得,建業商店的店堂里有兩本考究的大影集,封面封底是壓花牛皮,四周一圈用皮條串邊,封面上還有燙金花紋外文字體。相冊里是父親珍貴的電影劇照,照片都是十寸大小保存完好,父親總是小心翼翼地翻開讓人觀賞,舍不得別人隨便觸摸。后來,在“文革”中,大部分劇照被銷毀了。

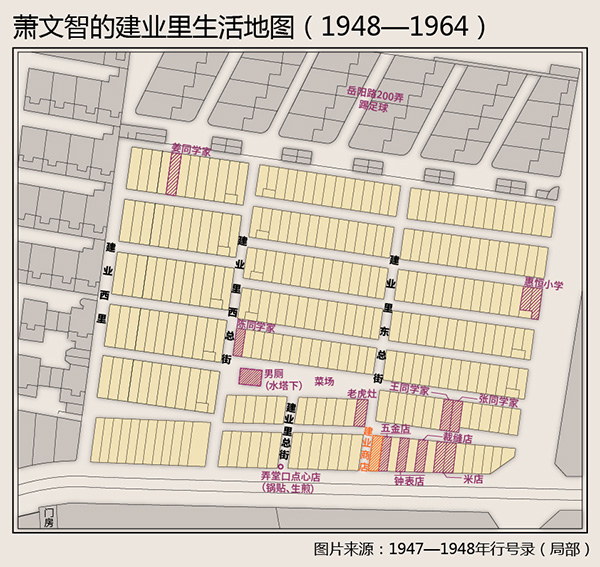

“建業商店”是建業里東弄堂口的沿街店面。“建業商店”朝東依次是五金店、炒貨店、鐘表店、裁縫店、米店、茶葉店、洗染店;往西依次是煙紙店、煤球店、飲食店、中藥店、食品店、文具店。其中,米店很有意思,門口有個大木柜,木柜里有個斜坡的圓洞,店員稱好米,就從圓洞里把米放出來,顧客就在下面用袋子接住。

中弄堂門洞里的飲食店是童年記憶里最具誘惑的地方,飲食店門前有一個陳列菜肴的玻璃柜,分層展示了紅燒蹄膀、大明蝦、八寶鴨、白斬雞等,那時我每每路過此處,都會忍不住流口水。沿街是面飯館,有特色面條、花式餛飩以及本幫菜。

建業里中弄堂第二、第三排民居中間有個廣場,在水塔下是居民小菜場,這里人聲鼎沸,熙熙攘攘。凌晨三四點鐘菜場進菜;四五點鐘,清垃圾和招呼居民倒馬桶的呼喊此起彼伏;五點鐘,居民就陸續來買菜了。精明一點的拿個小凳子、磚頭代替人在菜攤前占位,縮短買菜的時間,老實人就一個個攤位排隊買菜。

菜場周圍有南貨店、醬園店、雜貨店等。最貼近生活的是老虎灶,前店全天候供應開水,一二分錢買一熱水瓶的開水,店內還有一張桌子幾條板凳,算是茶館。老虎灶后店是小澡堂,幾個木澡盆,可以容納二三人洗澡。

廣場上還有流動小販,他們挑著擔子,一路叫賣白糖梅子、西山楊梅、糖炒栗子、赤豆粽子、糯白果、珍珠米、糖藕糖粥……有時候還有吹糖人、捏面人、拉洋片、賣蟈蟈蟋蟀的小商小販,景象熱鬧非凡。

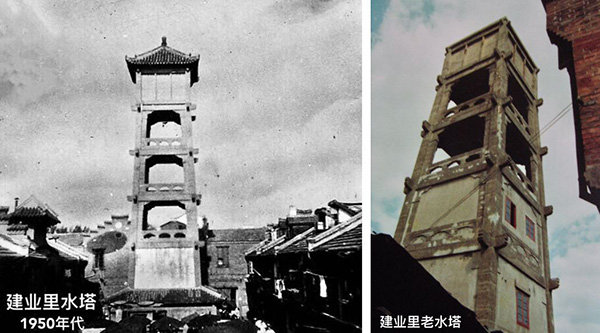

建業里還有個琉璃瓦塔頂水塔。后來居民可以使用直供水后,水塔就沒用了,甚至有段時間,還有人住在水塔里。再后來,水塔塔底成為一個公共男廁所,里邊有一個水泥槽的小便池,兩個大木桶,木桶上擱置一塊長條木板。當然臭氣沖天,反正我沒敢進去過。

蕭英店小開

由于父親交往的朋友多,加上附近居民也喜歡聽父親講講電影界的軼聞趣事,商店的生意還不錯。也就是靠著這家“建業商店”,養活了我們八個孩子。我們的營養、穿著、教育都不差,我自小在私立的“龍圃”幼兒園和“惠恩小學”接受教育。

父親給我們八個子女用“孝悌忠信,禮義廉恥”命名,我原本叫“文恥”,工作后改成了“文智”,因為總被人問,解釋起來麻煩。但我一直記著父親取名的含義:恥,即要知恥,有羞恥之心,謂之覺悟也。

我們八個子女在不妨礙學習的情況下都必須為店堂承擔勞動,有運貨送貨的工作和打掃衛生的任務。我記憶中,擦過玻璃商品柜,父親要求玻璃必須明凈鑒人,平時還好說,到了寒冬臘月,先濕后干的操作讓我手生凍瘡。如果衛生不達標,父親絕不放過。不過也有獎勵,可以在店堂里的糕點和冷飲中選擇一樣享用,這也讓我們嘗到了先苦后甜的滋味。

我在家里年齡最小,母親早年去世,父親對我疼愛有加。不是溺愛,而是嚴父加慈父。一次穿“木拖板”涼鞋走路,我無聊把“木拖板”踢出去,然后換一個腳又踢出去,這樣左右腳輪流著玩。可一不留神將“木拖板”擊中了路邊飯店的菜肴陳列柜,頓時,陳列的“油爆蝦”、“紅燒蹄膀”……,全部被破碎的玻璃渣覆蓋了,我就趕緊開溜了。

可是人家認得我這個“蕭英店”的小開,于是找上門來,我嚇得不敢回家。躲著餓了一天的我還是被父親從弄堂里找到,父親遠遠站著對我說:“來來來,我不打你,只要知錯能改就好,今后在外面闖禍要勇于承擔責任,這樣才是男子漢”。那次以后,父親再也沒有打過我。

我現在還記得,年邁的父親為我洗衣裳的情景。

影星父親

我的父親蕭英35歲才開始學電影表演,1925年起的13年間,參與了約50部(集)電影作品,從無聲電影到有聲電影,合作過的電影演員包括胡蝶、鄭小秋、龔稼農等。最有名的是1933年,茅盾編劇的電影《春蠶》。我的父親飾演了農村蠶農“老通寶”,電影里上海絲廠因為戰亂而關門,老通寶非常恨洋鬼子,因為洋種才能賣得好價錢。所以,老通寶沒有因為豐收賣出好價錢,反而受到高利貸的追逼。

父親蕭英生于光緒十三年(1890),祖籍湖南衡山。他的祖父是清朝武官,他的父親是私塾先生,他從小勤讀書苦練功,擅長少林拳和太極劍。蕭英年輕時參加過辛亥革命,后來還去了法國擔任華工護工隊長,恰巧遇到第一次世界大戰的爆發。我沒有聽父親講過具體的經歷,但記得父親有一個法國政府頒發的一戰勝利紀念章。還聽說,父親在法國也有一段浪漫的愛情故事,不過由于文化差異和雙方父母的反對,父親就回國,來到了上海。

初來上海,父親在“大世界”附近租房開店,經營香煙零食。店里主要經營“舶來品”洋煙。這里市口好、人流大,但是也比較混亂,生存不易。1920年代,上海出現了很多家電影制片公司,父親被路邊的電影海報和中華電影學校招生貼吸引,決定去中華電影學校學習。在一群二十郎當的小青年中,父親是大齡學生,加上身材高大,顯得鶴立雞群。中華電影學校只開辦一期(9個月)就宣告結束,但培養出胡蝶、徐琴芳、湯杰、高梨痕等著名演員及導演。

父親做事認真,而且非常勤奮。他有一口濃重的湖南口音,為了過語言關,他就每天跟著收音機里的播音員學習。還有一次,為了電影中一個跳探戈的場景,他每天平舉著方凳練轉身,練甩頭。還去舞廳求教別人,每請舞女伴舞一曲,就付出舞票一張,也花了不少錢。

1937年,“八·一三”事變后,父親工作的電影公司毀于戰火,失去了工作,因為有過開食品店的經歷,父親就打算開個店鋪。當時,上海冠生園食品公司的老板冼冠生和父親有過交往。他用先銷售后付款的方式提供食品的貨源,幫助父親把店鋪順利地經營下去。

1957年,國家開始推行公私合營。父親一次放貨的時候,不小心從凳子上摔了下來,腿腳不太好了。當時我大哥大姐們叫父親不要做了,年紀也大了。所以,在公私合營前夕,“建業商店”就息業了。之后,“建業商店”的鋪子轉給了一個餛飩店。聽說2000年后,上海房價開始上漲的時候,那個店鋪還開過房屋中介。最近又去看,已經變成了一家高檔日料店。

晚年的父親每天早晨舞劍練拳,然后在“建業里”的中弄堂點心店用早餐,點心店會給他留一個單人小桌。父親坐定后,擱下寶劍,把從法國帶回的牛皮小提箱擱在桌上,把里邊的碗筷杯碟在桌上一一排開,里面還有調味瓶。這也成了當時點心店的一道風景。

遺產和念想

1964年,父親臥病不起,我常常看到他望著天花板,像是在回憶往事。他一生無黨無派,不過問政治,為人正直誠信。父親以大丈夫的肩膀撐起了一個大家庭,身后沒有留下任何遺產,也避免了子女間的財產紛爭,但他留給我們的是良好的教育、獨立的人格、自食其力的能力,而這個精神遺產伴隨了我一生。對于父親的回憶,永遠留在我的腦海里。

回到上海后,我去看了建業里,想看看以前住過的房子。當時已“人去樓空”,居民也搬遷了。舊景不再,回憶依舊。既然,建業里的牌子還掛著,就要有我們老居民能講些這里的歷史。現在的建業里變成了一個高檔商業的地方了,建業里不可能回到從前,改造也不完全是壞事,但還是要尊重以前的歷史。要給我們這些老居民,給老上海人留個念想。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司