- +1

從巖石到器物:探索遠(yuǎn)古繪畫的想象力

在美術(shù)史學(xué)者巫鴻的新書《中國繪畫:遠(yuǎn)古至唐》中,講述了從遠(yuǎn)古時(shí)代至唐代末期的早期中國繪畫的發(fā)展、不同時(shí)代繪畫的風(fēng)格和特點(diǎn)。他有意識地突破卷軸畫的范圍,把“中國繪畫”的概念擴(kuò)大,在材料上把彩陶、壁畫、屏幛、貼落和其他類型圖畫都包括進(jìn)來。本文節(jié)選自《中國繪畫:遠(yuǎn)古至唐》一書,探索了繪畫“平面”概念出現(xiàn)之前的繪畫史:先人在堅(jiān)硬的石山上鑿刻出無數(shù)圖像,這些富有想象力的圖像蘊(yùn)含了他們的宇宙觀,講述了他們的生活。

幾十年前,人們所掌握的中國境內(nèi)最早的繪畫實(shí)例還只是新石器時(shí)代的陶器紋飾,但近年來中國許多省份發(fā)現(xiàn)的“巖畫”——這是對刻劃或繪制在山崖和巖石上的物象或符號的統(tǒng)稱——使美術(shù)史家得以將中國繪畫藝術(shù)的起源追溯至舊石器時(shí)代(距今約250萬—約1萬年)。這些發(fā)現(xiàn)之中包括許多動(dòng)植物形象、幾何圖像,以及人形或類人形,有些堪稱鴻幅巨制。內(nèi)蒙古陰山巖畫是時(shí)代最早的這類作品之一。在那里,先人們在長達(dá)1萬年左右的時(shí)間中創(chuàng)作了無數(shù)圖像,其中一群竟布滿高70米、寬120米的一面山崖。這些巖畫連接重疊,把整個(gè)山體化為一條東西長達(dá)300公里的畫廊。它們在時(shí)間和空間上的巨大跨度透露出宗教信仰或巫術(shù)的存在,因?yàn)橹挥袑Τ匀涣α康你裤讲趴赡苁谷藗円淮忠淮龀鋈绱藞?jiān)持不懈的努力,在堅(jiān)硬的石山上鑿刻出成千上萬幅神秘圖像。在陰山線刻中,光束環(huán)繞的圓形似乎表示太陽;海濱城市連云港附近的巖畫遺址中也發(fā)現(xiàn)了此類圖像,但表現(xiàn)的卻更可能是植物的果實(shí)。所有這些以及其他巖畫似乎反映了世界上許多史前人群的一種共有信念,即人類是宇宙眾生的一部分,宇宙的其他組成部分,如動(dòng)物、植物、河流、山脈以及天體,也都具有內(nèi)在生命。他們相信通過把這些客體轉(zhuǎn)化成可視的圖像,人類可以影響宇宙的自然進(jìn)程。

內(nèi)蒙古陰山巖畫。舊石器時(shí)代

江蘇連云港將軍崖巖畫。新石器時(shí)代

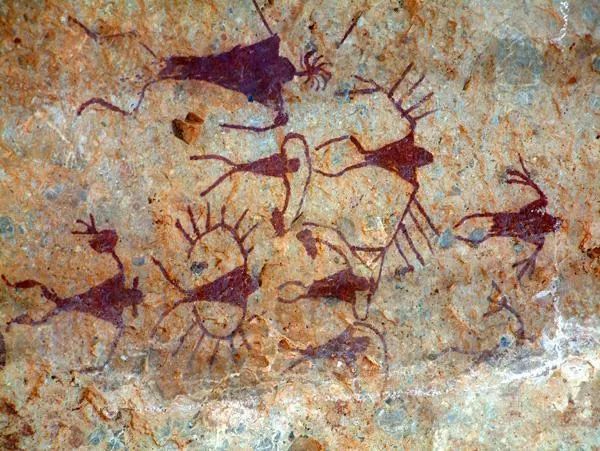

云南省滄源發(fā)現(xiàn)的巖畫則描繪了人類的活動(dòng),包括狩獵、舞蹈、祭祀和戰(zhàn)爭。畫中反復(fù)出現(xiàn)的弓箭表明其創(chuàng)作時(shí)期較晚,因?yàn)槿祟愔钡叫率鲿r(shí)代才發(fā)明這種武器并將其運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)及社會生活。這里巖畫的構(gòu)圖也更為復(fù)雜——我們看到的不再是單個(gè)和重復(fù)的圖形,而是相互關(guān)聯(lián)的具有動(dòng)感的人像。其中的一幅尤其意味深長:它似乎繼承了早期崇拜太陽的傳統(tǒng),但象征太陽的不再是簡單的圖像符號,而是容納了一個(gè)一手持弓、一手持棒的人形的圓形天體。太陽旁邊是一個(gè)頭戴高大羽飾的人物,可能是個(gè)巫師或首領(lǐng),他手中拿著的物件和天體中的人形所執(zhí)完全相同,似乎正通過重現(xiàn)這個(gè)天人形象以凝聚太陽的神力。

太陽神巫祝圖。云南滄源崖畫,新石器時(shí)代

隨著構(gòu)圖的復(fù)雜化,巖畫中也出現(xiàn)了越來越多的日常生活場面。有時(shí)一幅畫描繪了濃縮的狩獵過程:弓箭手張弓搭箭,瞄準(zhǔn)水牛、山羊、麋鹿或老虎。有的畫面則表現(xiàn)了社會生活場景,其中人物眾多,似乎整個(gè)村落正在舉行某種集體活動(dòng)。滄源遺址中保存最完好的一幅巖畫由三部分組成:下部描繪一場激烈的戰(zhàn)斗,中部表現(xiàn)人們與動(dòng)物一起和平地生活,上部則為宗教儀式中的舞蹈場面。最后這個(gè)場面由一人領(lǐng)舞:此人處于中心位置,身材高大,佩戴頭飾—這些特征都表明他的特殊身份。繪畫者有意識地賦予整幅構(gòu)圖一種層次感:他在畫面中心劃了一條短線以表示地面,人畜站立其上。有趣的是,從內(nèi)容和構(gòu)圖來看,這幅巖畫與公元前6 世紀(jì)出現(xiàn)的畫像銅器上的圖像很有相似之處。

舞蹈牧放戰(zhàn)爭圖。云南滄源巖畫,新石器時(shí)代

學(xué)界對巖畫的研究開始不久,許多問題尚待探討。最困難的一個(gè)課題是確定它們的準(zhǔn)確年代和發(fā)展過程—迄今為止,只有彩繪圖案的植物顏料可以通過科學(xué)方法測定大致年代,各種對巖畫進(jìn)化過程的推測多基于研究者本人的美學(xué)判斷,這些作品與以后繪畫的關(guān)系也有待進(jìn)一步研究。值得注意的一點(diǎn)是:所有現(xiàn)今發(fā)現(xiàn)的巖畫均分布在邊遠(yuǎn)地區(qū),而非中國文明中心的黃河和長江下游地帶。但這些圖像的發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了中國繪畫研究中的一大空白,證明了這片大地上繪畫發(fā)展中的一個(gè)重要時(shí)期和環(huán)節(jié)。在此期間,人們開始為創(chuàng)造圖畫形象付出巨大努力,但“畫面”的概念尚不存在——山巖的表面在繪制之前并未進(jìn)行任何加工處理,畫者在繪制圖像時(shí)也不受邊界的限制,而是隨著想象的驅(qū)使無限馳騁。

廟底溝類型彩陶盆。新石器時(shí)代仰韶文化,河南陜縣廟底溝出土

有邊際界定并事先進(jìn)行加工的繪畫“平面”的出現(xiàn),與兩類新石器時(shí)代人工制品——陶器和建筑——的發(fā)明不可分割。這兩類人工制品一經(jīng)產(chǎn)生,具有創(chuàng)造性和想象力的史前藝術(shù)家們就發(fā)現(xiàn)它們是絕好的作畫之處,遂開始在其上酣暢地描繪,并參照器物和建筑的形狀設(shè)計(jì)和組合圖形,使圖像與它們的承載物在形式上吻合。在中國,這一重要發(fā)展首先由仰韶文化的彩陶器物體現(xiàn)出來——這是公元前5000年至前3000年黃河流域的一個(gè)重要新石器文化。早期仰韶文化的彩畫陶器一般被分為半坡類型和廟底溝類型兩種,雖然地層學(xué)證據(jù)表明廟底溝陶器晚于半坡陶器,但二者迥然相異的裝飾風(fēng)格和設(shè)計(jì)觀念表明它們屬于截然不同的視覺思維和藝術(shù)傳統(tǒng)。

人面魚紋彩陶盆

在河南廟底溝遺址發(fā)現(xiàn)的陶盆上,一系列變化的弧形紋和波紋充滿了器腹至器口之間的水平裝飾帶,這些具有動(dòng)感的紋樣引導(dǎo)觀者的視線沿器物表面平行移動(dòng)。然而,繪制半坡陶盆的藝術(shù)家則將器物內(nèi)表嚴(yán)格地分為四個(gè)等份,據(jù)此繪制兩兩對稱的圖像,又以幾何圖案將陶盆的邊沿分為八個(gè)部分。半坡藝人所遵循的因此不是連接和動(dòng)態(tài)的原則,而是分割和對稱的方式。但這兩種風(fēng)格之間存在著一個(gè)共同點(diǎn),就是力求使紋飾和器物的形狀相吻合,以增強(qiáng)器物的三維立體感。

《中國繪畫:遠(yuǎn)古至唐》一書封面

(本文經(jīng)授權(quán)節(jié)選自《中國繪畫:遠(yuǎn)古至唐》一書,巫鴻著,世紀(jì)文景 上海人民出版社)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司