- +1

趙元任的人生影記

原創(chuàng) 黃家林 中華讀書報

關于外公趙元任的事,外婆楊步偉已經寫過一本《雜記趙家》(現(xiàn)在社會上關于外公、外婆的傳聞估計大都來源于這本書和外婆寫的另一本書《一個女人的自傳》以及外公趙元任寫的《早年自傳》)。我父親黃培云在他的《口述歷史》一書中專門寫了一章,叫“雜憶趙家”,回憶了他與我外公相識和交往的趣事,而我與外公呆在一起的日子不多,對他的了解十分有限,無法完整地描述他那多彩的一生。本文中多處對家人及多位令人尊敬的前輩直稱其名,只是為了表述的方便,不敢有絲毫的不敬,也特此說明。

趙元任于1892年11月3日(清光緒十八年壬辰九月十四日)在天津紫竹林出生,號宣重,祖父又給他取號重遠。趙元任在接觸到西方文化后,認為一個人既然有了姓名,再取一個號是多余的,于是自作主張把號取消,從此只認“趙元任”這個姓名了。趙元任是一位舉世公認的語言學大師,同時也是作曲家、翻譯家,科普的先行者,是一個終生追求真理,追求寧靜、淡泊、與世無爭的生活,積極接受新科學、新觀念、新工具的人文學者。在他充滿探索精神的一生中,涉及了包括數學、物理學、哲學、心理學、天文學、音樂、語言學、戲劇、攝影在內的諸多領域,他總是用好奇的心態(tài)從事研究。他曾幽默地告訴女兒說,研究語言學是為了“好玩兒”。陳原先生曾經這樣解讀元任先生的“好玩兒”:“好玩者,不是功利主義,不是沽名釣譽,更不是嘩眾取寵”,而是“有趣味,有興趣,有意思”。

小時候,我從父母的言談中,隱隱約約地覺得外公是一個與眾不同的人,有很多人都很尊敬他,但他到底是個什么人物,卻不得而知,只知道由于外公的緣故,我們屬于有海外關系的家庭,在國內有很多領域是我們這些人不能涉足的,其中包括我從小就很喜歡卻始終未能涉足的航空、航天技術領域。直到1970年代,隨著中美關系的逐漸解凍,我才慢慢地從周邊人們的談吐以及《參考消息》的一些文章中對外公的事情有了一些了解。1973年和1981年他兩次回國探親,和我們一起相處了三個月,這幾年又看到他那么多的老照片,聽我母親講起很多趣事,我對外公的一生才有了進一步的了解和體會,覺得他是一個平凡而有趣的人,不喜歡當官,對世事卻不見得沒有想法。他的很多想法和經歷不僅對他那個年代的人有影響,他對學問孜孜不倦和嚴肅認真的追求至今仍是學者的楷模,而他學究式的幽默又往往使人忍俊不禁。

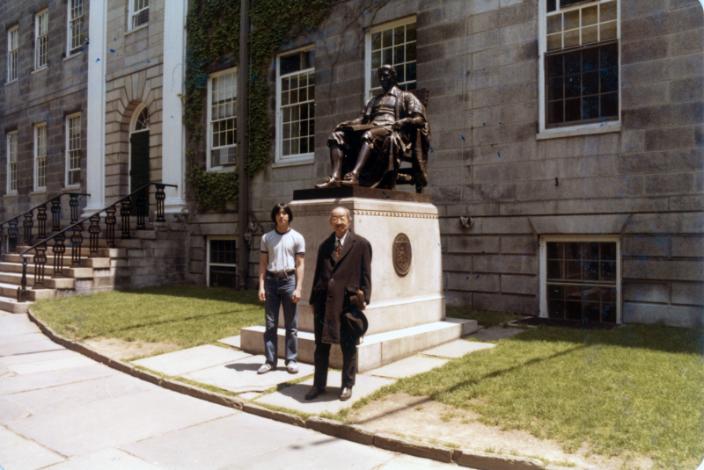

除了身為一名學者,趙元任也是一個業(yè)余的攝影愛好者。1910年,趙元任剛上大學不久,就用獎學金跟同學合伙兒買了架照相機,很快就迷上了攝影。雖然攝影水平不高,但他喜歡用照片記錄下自己的所見所聞,一生拍下照片無數,目前存留的約有兩萬張相片和幻燈片。直到去世前不久,由于手抖才罷休,但出于習慣,不論走到哪里,他仍然挎著一部相機。在這批照片里,最早的是楊步偉的祖父楊文會(字仁山,光緒年間最早把歐洲攝影器材引進中國的人之一)在1880年代拍的,最晚的是1981年趙元任在美國麻州劍橋拍的,時間跨度約一個世紀。至今找到的趙元任人生中最早及最后與照相機一起的兩張照片,分別是1911年在康奈爾大學校園和1981年在哈佛大學校園拍的。

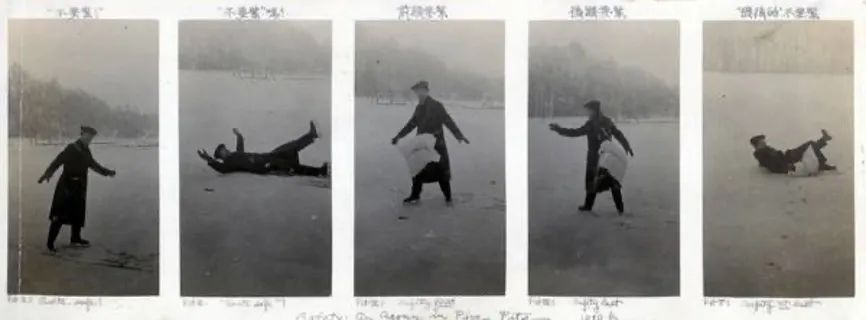

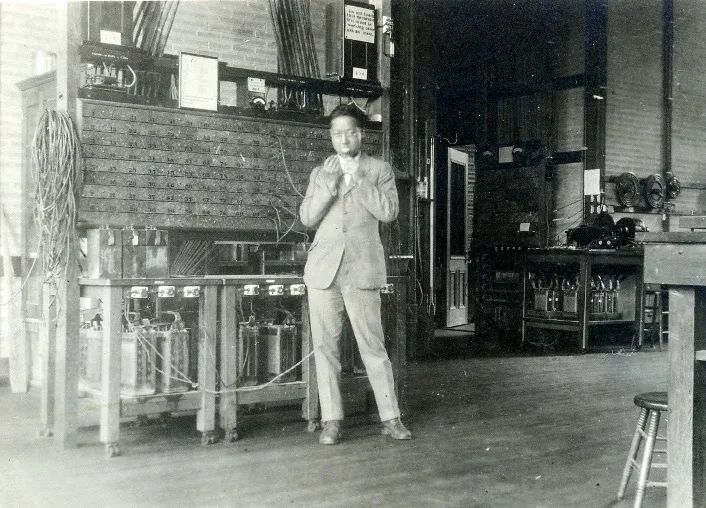

趙元任夫婦的一生是豐富多彩的,他們去過的地方很多,交往的朋友也很多。從這些照片里,我們可以領略到趙元任對家庭、親人、朋友和大自然的熱愛,對學術的追求和認真,以及學究式的啰嗦與幽默。而有趣的是這些照片所記錄的許多人和事還可以在趙元任的日記、自傳以及楊步偉寫的傳記里得到相互印證,以至于那段歷史和人物在我們眼前變?yōu)榛铎`活現(xiàn)的了。例如1919年冬,趙元任在大學附近的畢比湖上學滑冰,為了表現(xiàn)他是如何保護自己的,他在照片上記錄下了五部曲:1.Quite safe!(不要緊!)2.Quite safe?(不要緊嗎?)3.Safety first.(前頭要緊)4.Safety last.(后頭要緊)5.Safety at last!(終于安全了!)再如1920年,趙元任在康奈爾大學當物理老師時,在實驗室里親口嘗“電伏特”的滋味。

趙元任很喜歡利用鏡子、玻璃或水面對光影的折射進行拍攝,有時還故意把陰影留在孩子們的臉上拍個大花臉逗小孩兒玩,留下了很多有趣的照片。趙元任還喜歡玩3D攝影,用雙鏡頭立體相機拍了不少雙幅的立體照片。但不知什么原因(也許是相機本身的故障),其中有些照片只有一張是清楚的。楊步偉在《雜記趙家》一書中提到,1937年趙元任南遷到長沙時,用的是一臺法國產的雙鏡頭相機,為了節(jié)省膠片,趙元任總是先遮住一個鏡頭拍照,然后再遮住另一個鏡頭拍照,這樣一張底片就可以拍兩張照片了。結果警察覺得這個人拍照的動作古怪可疑,懷疑是日本間諜,報告到上級。幸虧當時趙元任就借住在湖南省警察廳廳長的樓上,加上朱經農(時任湖南省教育廳廳長)出面作證,這件事才算了結,只是此后楊步偉再也不讓趙元任獨自外出拍照了。

中國留學生在畢比湖畔野餐,趙元任穿深色衣坐中間(1920年6月)(這是趙元任第一次用自拍機拍的照片)

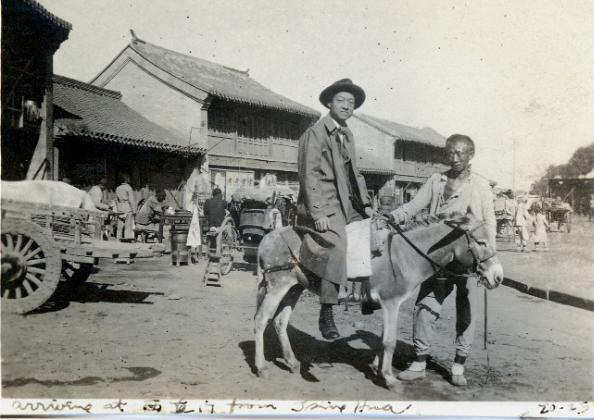

1920年9月18日,趙元任到北京城里參加國語統(tǒng)一籌備會,沒趕上火車和交通車,只好雇了一頭毛驢。好久沒有騎過驢的他騎了3分鐘就摔了下來。到了西直門,趙元任用自拍的方法給自己騎毛驢的樣子拍了照。他在日記中寫道:“不知是因為用三腳架自拍照相看了稀奇呢,還是看著一位穿西裝的人騎驢稀奇呢?很多好奇的人圍著看。”

也就在這天晚上,趙元任在表哥龐敦敏的家里第一次見到了楊步偉。

趙元任通過這些照片記錄了他的所思所見,無意中也見證了中國的許多歷史事件,例如中國科學社的誕生和發(fā)展、上海“一·二八事件”中日本軍隊的戰(zhàn)爭罪行、南京城的變遷等;他在進行方言調查的田野工作時,還拍了大量的照片,記錄了所到之地的風土人情,例如瑤山風俗、黃山奇觀、贛州風光、長江沿岸風光、香港風情等。趙元任拍攝了大量中國歷史文化遺址的照片,很遺憾其中不少建筑在多年的戰(zhàn)亂和現(xiàn)代大規(guī)模建設性的破壞中被損毀殆盡,例如北京京漢鐵路車站、北京高等師范學校的大門、長沙城等,不少光景隨著時代的變遷,現(xiàn)今恐怕再也難見了。還有些照片可以說明對此所作歷史考證的隨意性,例如南京的考試院勵士鐘塔(1937年建成,趙元任在1937年離開南京前拍攝了多張鐘塔的照片)被考證為汪偽政府的還都塔(1940年開建)。

1937年抗戰(zhàn)爆發(fā),趙元任一家在南遷時,隨身只帶了少量家用品。趙元任說,別的東西丟失還可以補救,但這些照片和日記丟失就沒法彌補了。于是根據趙元任的意見,由夫人楊步偉帶領女兒趙如蘭、趙新那把原本打算隨身南遷的部分資料(主要是趙元任自1906年開始記的日記和數千張照片等)寄到美國的Bob King(趙元任在康奈爾大學的同學)處。根據楊步偉的回憶,他們南遷到長沙時聽說南京的房子被日軍的戰(zhàn)火所毀,家中的書籍和資料都毀于一旦。1938年,趙元任在出國前給老朋友胡適的信上說:“房子無確息,聽說大部被搶一空。我的書除手頭常用語言書,余皆是‘goner’(無可挽回的東西,下同),esp.(特別是)多年的樂譜等。日記及自拍的snapshots(照片)則在Bob King處了。所以說聲去,什么都得從頭兒買起,就是好多東西都買不著了。我曾經有個創(chuàng)刊號集,有幾十種期刊的創(chuàng)刊號,現(xiàn)在除《科學》首四本在重慶,余皆是goner了。”正是由于King的鼎力相助,這部分資料得以保留至今,使得我們還能看到這些珍貴的照片和日記原件,其中趙元任的日記原件(約8箱)保存在美國加州大學伯克利分校(University of California Berkeley) 的班克羅夫特圖書館(Bancroft Library)。該圖書館可提供條件給讀者查閱, 但不能借出。而前面提到的《科學》首四本由趙元任的長外孫黃家漢從美國帶回了國內,現(xiàn)在保存在清華大學圖書館。但這四本書是如何由重慶到美國的,似乎無人能說清楚了。趙元任的照片和日記能保留至今,Bob King功不可沒,我們發(fā)自內心地感激他。

對于趙元任在語言、音樂以及彼時“國語統(tǒng)一”“國語羅馬字”方面的成就人們早已耳熟能詳,但這次在整理他的老照片時,我們還看到一組趙元任在河北定縣拍的照片,記錄了他在參與晏陽初發(fā)起的平民教育運動時的一些活動,后來通過查閱趙元任的日記得知參與平民教育活動是他當初謝絕夏威夷大學邀請任教的主要原因之一。在抗日戰(zhàn)爭中,盡管趙元任身在美國,仍積極參加國外賑濟中國抗戰(zhàn)以及為盟軍培訓中文人才的各項活動,戰(zhàn)后他得到了中國政府頒發(fā)的勝利勛章。

說到趙元任,幾乎不可能不說到楊步偉,正如趙元任對周恩來總理說的,楊步偉是他的“外交部長”。從周總理接見趙元任時的合影也可以看出,楊步偉當仁不讓地占據了主賓位置。

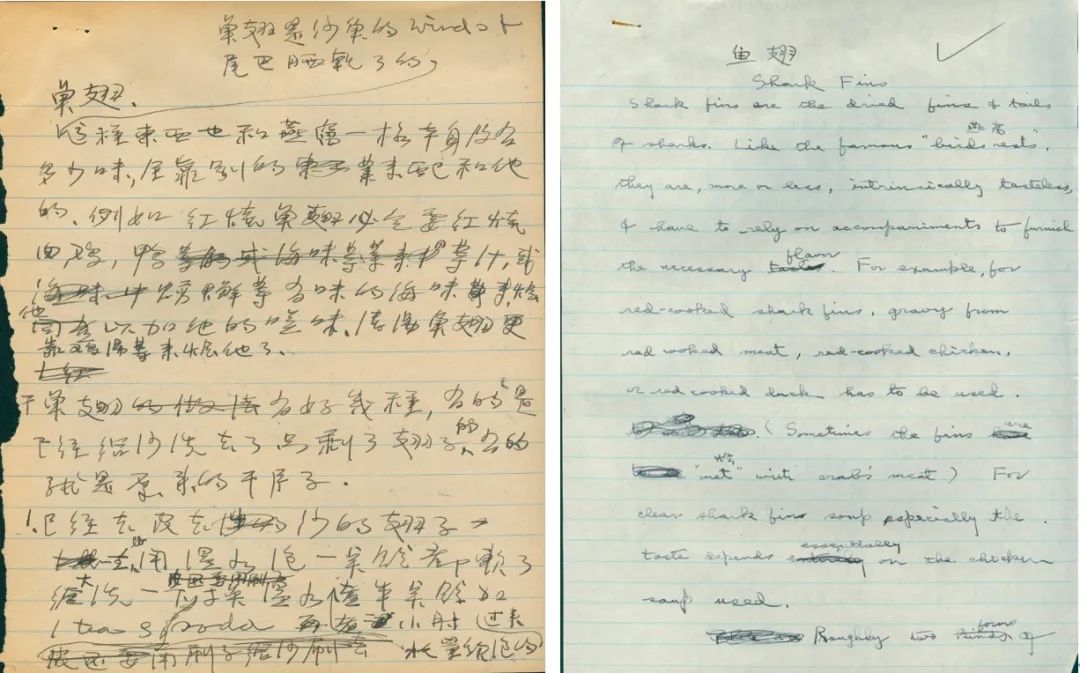

楊步偉生性好動,早在1920年代,她就在清華園里創(chuàng)辦過“小橋食社”,為清華的師生提供餐飲,她從五芳齋的廚師那里學了不少做菜的方法,再加上她自己的異想天開,自創(chuàng)了不少做菜的方法。在二戰(zhàn)期間,美國大陸的食品供應比較緊張。楊步偉看到美國人把很多很好的食材都扔掉了,覺得太浪費,很可惜,于是在一些朋友的鼓動下,寫了一本怎樣利用各種食材和配料做中國菜的書,書名叫《How To Cook and Eat in Chinese》(《中國食譜》,趙元任題)。

美國人做事很較真兒,教美國人做菜,不能說放一勺鹽,凡事都要講究量化,美國人才聽得懂,學得會。為了寫這本書,楊步偉買了一套量具,把書里所有的菜做了不止一遍,把各種食材和配料的用量、制作過程記錄下來,書里還對各道菜的吃法和文化背景進行了介紹。二戰(zhàn)期間在美國波士頓地區(qū)到趙家當“小白鼠”,嘗過、吃過趙太太做的中國菜的中國留學生恐怕有上百人之多;家人就更不用說了,食譜中的每道菜不知吃過多少遍,而且還得對菜的味道做出評論。

由于楊步偉的英文水平不夠好,她就用中文寫這本書,然后請親戚朋友翻譯成英文,而趙元任堅持要經過他的修改和過目后才能發(fā)表。可由于趙元任特別強調文章要口語化,喜愛玩文字游戲,經過他的修改后,這本書的英文就帶上了學究式的趙氏風格,以“炒雞蛋”這道簡簡單單的菜為例,一把鍋鏟寫成了“一個帶把子的金屬薄平板”,使人看上去忍俊不禁。

最近在整理楊步偉的文稿時,看到一幅有關打雞蛋的漫畫,十分有趣。只是時過境遷,資料有限,無法確認這幅漫畫的真正作者了。通過稿紙上的Logo猜測是林語堂先生畫的,估計是林先生用漫畫中的林氏幽默來附和“炒雞蛋”中的趙氏繁瑣和幽默。

楊步偉的這本食譜由胡適和賽珍珠分別作序,在美國出版后很受歡迎,再版了十幾次,楊步偉還多次應邀在電臺介紹她寫的食譜。

趙元任去世后,家里保存多年的上萬張照片都存放在趙元任三女兒趙來思(Lensey)的家中。趙來思曾將其中一部分照片按不同時期、不同事件編輯成一張光碟,取名叫“CHAO IMAGES”。在征得趙如蘭、趙來思、趙小中的同意后,近幾年,趙元任的后代卞昭波(Canta)、黃家漢、郭北平、黃又新等分批分期把保留下來的上萬張照片原件陸續(xù)從美國帶回了國內,存放在趙元任的二女兒趙新那家里。趙新那和黃家林則全身心地投入到《趙元任影記》的編纂工作中。

考慮到趙元任在國內完成的主要著作都是由商務印書館出版,所以這次依然選擇了由商務印書館出版。《趙元任影記》分冊陸續(xù)出版,令人既高興又激動。這并不是一件小事。在整理照片及編輯影記的過程中,我們得到很多趙元任老朋友的子女的幫助,如李濟的兒子李光謨、唐鉞的兒子唐子健、羅常培的女兒羅慎儀、李方桂的女兒李林德、楊步偉的侄女楊若憲和楊騫、楊杏佛的兒子楊小佛,以及中科院的樊洪業(yè)等,他們幫著辨認出了照片中不少的人和事;中南大學外國語學院的黃健人幫忙辨認并翻譯照片和日記中的不少外文手跡;商務印書館的倪詠娟對這本影記的架構和編排提出了很多寶貴且不可或缺的建議,并做了非常細致的責任編輯工作;陸智昌先生為影記中數千幅照片進行了專業(yè)細致的調圖,并為之精心設計了封面與版式。沒有這一切,這本影記就不可能出版,對此我們表示衷心的感謝。

《好玩兒的大師:趙元任影記之學術篇》,趙元任攝,趙新那、黃家林整理

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司