- +1

大涼山小伙6000字致謝刷屏,這位記者是他感謝最多的人

6月16日,中南財經政法大學本科畢業生蘇正民的畢業論文火了。作為一個從大涼山走出來的彝族小伙,2.5萬多字的論文中,他用了6000多字,在結尾的致謝部分,訴說了自己從山里娃成長為一名大學生的一路“坎坷崎嶇”,并點名致謝了65位曾經幫助過他,讓他的人生“充滿了光亮和希望”的人。

6月18日晚上,再說起論文致謝,他說,在大學畢業這個重要的人生節點,他只是想要表達一份感激,并未想到會被眾人關注。未來他也將重返大涼山,為大山里的孩子們帶去“星星之火”。

《天津日報》記者張俊蘭,是蘇正民感謝最多的人。得知被點名感謝后,張俊蘭感動又欣慰,聽到曾經幫助過的孩子,做出帶著知識回到大山的決定時,她更覺得驕傲。

成長道路坎坷又幸運

論文刷屏是意料之外

6月18日晚上11點半,蘇正民和室友們結束了兼職,大家一起將賺來的錢捐進了“阿依助學計劃”后,他又點開了微信,回復著愛心人士發來消息。蘇正民說,這兩天,新聞媒體和愛心人士紛紛聯系他,他感受到更多人對大涼山孩子們的關心。

蘇正民的家在四川涼山彝族自治州喜德縣沙馬拉達鄉的一個小山村。小時候,他常常吃不飽飯,因為缺乏營養,直到四五歲才學會走路。“西部大開發讓大山迎來了許多大城市來的支教老師,我們村小又開課了。”蘇正民說,上過三年小學的“文化人”父親,不顧他人的眼光,將他和姐姐妹妹送去了學校。

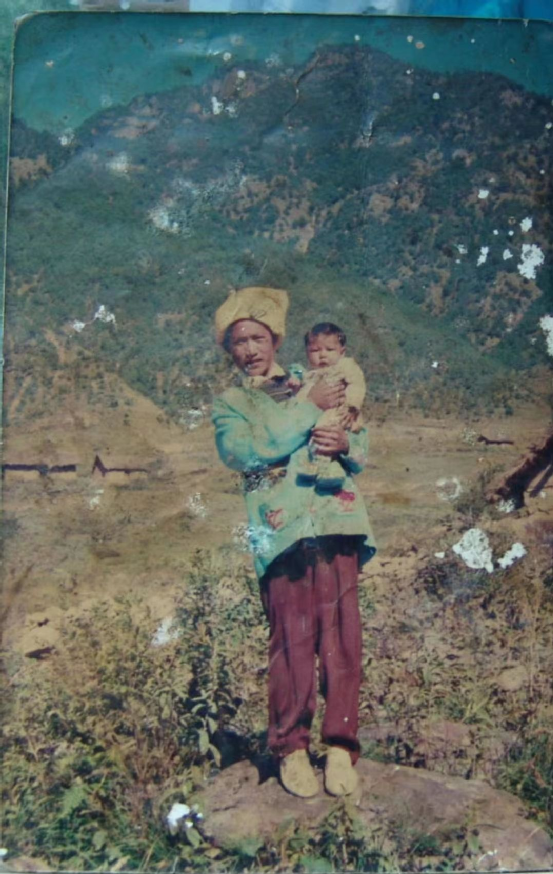

蘇正民和母親。

學校里,只會說彝語的孩子和只會說普通話的老師,交流比較困難,很多同學堅持不下去,紛紛選擇了退學,但蘇正民沒有,終于在小學三年級的時候聽懂了漢語。

小學畢業后,蘇正民進入了西昌市數一數二的中學,可是初一那年,積勞成疾的父親離世了。艱難的日子里,母親仍堅持供他們讀書,但他和姐姐最終選擇了退學。

退學后,姐姐去了廣州,蘇正民則留在家里種地。一個多月后,在政府和學校的幫助下,他重新回到了教室。致力于幫助大涼山孩子們的《天津日報》記者張俊蘭知道情況后,為他聯系到了每年2000元的定向助學金,當地政府還為他家里申請了低保。

2017年,憑借努力,蘇正民考上了中南財經政法大學民商法專業,走出了大山。“我這一路走來有坎坷,但更有幸運,因為遇到了那么多向我伸出援手的好心人。”

蘇正民畢業發言。

論文致謝會被大家所關注,完全出乎他的意料。去年12月份,蘇正民開始撰寫自己的畢業論文,論文最后的“致謝”部分,學生們寫或不寫,可以憑借個人情況,自主決定。

今年3月份,蘇正民完成論文正文后,用了2個晚上,洋洋灑灑地寫了6000多字的致謝,“一寫就停不下來了。其實寫得很隨心所欲,還有很多要感謝的人和事,都沒有寫進去。”蘇正民說,大學畢業是他心中的一個重要節點,真的有太多的感謝要對太多的人去說,“我用論文致謝的形式記錄下來,也時刻提醒自己不能忘記初心,要用行動去回報每一個幫助過我的人。”

想帶著知識回到大山

要向“張媽媽”學習

論文致謝的結尾,蘇正民寫道:阿蘇唯有繼續努力學習,帶著知識回到大山,幫助更多孩子走出大山;扎根最基層,永遠做這片黃土地上最忠誠的兒子,默默耕耘一生以求回報黨和國家、社會好心人士以及你們對我和家人多年來無私的關心與幫助。

父親離開后,蘇正民一家人過得很艱難,四處欠債的他們,就連親戚見了,都要避而遠之,所以他小時候的愿望,與“回到大山”恰恰相反。他希望通過學習,逃離大山,改變自己和家人的命運。張俊蘭記者的出現,改變了他的人生觀和價值觀。

蘇正民家訪涼山阿依助學計劃資助的學生。

“幾千公里外的張媽媽,那么不遺余力地幫我,我才發現,原來人不能只為了自己活著,更何況我曾經獲得過那么多的幫助,有能力的時候,我也要成為施助者。”雖然懷揣熱血,但從小的自卑和蹩腳的普通話,讓初入大學的蘇正民不自覺地疏離同學和老師們,大家也看出他的顧忌,總是會有意去靠近他。

2019年,老師推薦他參加湖北省“百生講壇”演講比賽。在大家的鼓勵下,他利用所有業余時間去練習普通話。演講當天,當他登上璀璨的舞臺,用普通話一字一句地講出了大涼山里的故事時,他獲得了現場雷鳴般的掌聲,“那時我才真正樹立了信心,真正擺脫了自卑,成了一個自信、樂觀的人。”

蘇正民給涼山的兒童們上課。

也是在那一年,蘇正民發起了涼山阿依助學計劃,“阿依”在彝語中,是“兒童”的意思,他號召同學們“一天節約一塊錢、一個月少喝兩杯奶茶”,用月捐的資金去幫助涼山的困難學生。幾年下來,180名來自全國各地的師生加入其中,一同資助了65名涼山貧寒學子。

從2017年至今,蘇正民已經獻血32次。

愛心助學、志愿服務、無償獻血……大學里,蘇正民利用了一切業余時間,為大涼山里的孩子們,為自己的家鄉發展,為社會,做著力所能及的事情,“我希望自己有一天,能成為像張媽媽那樣的人。”

被點名感謝非常欣慰

曾25年33次走進大山

無論是蘇正民的論文致謝,還是多次接受的采訪,他提到最多的就是《天津日報》記者張俊蘭。除了記者的身份,在涼山,張俊蘭還有一個溫暖的名字——“涼山孩子們的張媽媽”。

6月17日,張俊蘭看到了蘇正民的論文致謝,是一位朋友看到新聞后,通過微信轉發給她的。“每次交流,阿蘇都會表達感恩之情,但真的沒想到他會用論文致謝的書面形式,去感謝我。之前聯系,也沒聽他說起過。”看到自己被點名感謝,張俊蘭在感到意外之余,又覺得非常欣慰,“看到他形容,我是他人生中的一道光時,我有種說不出的感動,為這些孩子們,25年的辛苦付出,是值得的。”

張俊蘭在涼山。

1997年,張俊蘭作為天津日報記者,代表天津地區新聞工作者參加“中國百名記者志愿扶貧團”,奔赴四川省涼山彝族自治州。乘飛機、火車輾轉2天抵達西昌,再深入到大山里時,“食不果腹,衣不蔽體,房屋不蔽”的貧困場景,讓她震撼。

結束了半個多月的采訪,回到天津后,張俊蘭發現,自己的心留在了那里。她投入了全部心血,撰寫了“涼山紀行”系列報道,感人至深的報道在社會上引起了強烈反響,一時間,數萬名讀者捐款捐物。

張俊蘭幫助涼山的孩子們。

看著一批批經手的物資被運往涼山,張俊蘭開始思考,涼山百廢待興,如果讓涼山徹底擺脫貧困的沼澤,發展教育、提高人口素質是當務之急,也是最徹底的途徑。

1998年1月,在報社的支持下,張俊蘭帶著籌集到的16余萬元的希望小學建校資金,再次來到涼山。半年多之后,在涼山布拖縣亞河村海拔2800米的大山上,一座嶄新的校舍建了起來,300多個窮苦的涼山彝族孩子,告別了原本四面透風、隨時可能倒塌的教室。

張俊蘭與大山里的孩子們。

涼山自然環境惡劣,探訪學生的途中,時常能遇到洪水、泥石流、山體滑坡、路基塌方、山上飛石滾落……25年里,張俊蘭33次走進涼山助學扶貧,即便冒雨進山途中汽車失控險些跌下懸崖;即便行進在山路上眼看著巨石在正前方滾落;即便被暴雨困在半山腰,她從沒有退縮過。

她常說,“能幫一個,是一個”。

幫助的孩子無法計數

孩子的選擇讓她驕傲

25年的時間,受社會各界委托,張俊蘭在涼山,建設了三所希望小學,在七所院校設立獎、助學金,與愛國慈善家共同努力創建了60多個孤兒班、女子班,幫助了數以萬計的涼山貧困學生和孤兒。

張俊蘭在涼山。

彝族小伙拉克子黑是張俊蘭印象最深刻的孩子之一。拉克子黑父親早逝,母親改嫁,只能與年邁的奶奶相依為命。在張俊蘭的幫助下,拉克子黑擺脫了即將失學的困境,進入了安徽巢湖一中讀書。“這孩子沒有讓我們失望,特別努力,考上了西南民族大學。”受張俊蘭的影響,畢業之后,拉克子黑成為了《涼山日報》的一名記者,不僅寫出了《帶著小妹讀川大》等涼山扶貧報道,前兩年,還主動申請前往脫貧攻堅一線,去幫助大山里的鄉親們脫貧致富、振興鄉村。

張俊蘭說,在眾多被幫助過的孩子中,蘇正民是與她比較常交流的一個,“最初是通過集體助學幫助了他。”獲得資助的蘇正民學習成績不斷上升,張俊蘭記不得那是第幾次前往涼山,蘇正民帶著讀書筆記去住處找她談心,看著筆記上摘抄的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”等名言,張俊蘭非常有感觸,“我覺得他是一個特別善良、進取、有志向的孩子。”

蘇正民考上大學后,和張俊蘭在天津站合影。

蘇正民考上大學后,要在北京讀一年預科,張俊蘭買了吃的去北京看望他,看到他在北方嚴寒的天氣里衣服單薄,張俊蘭不僅馬上給他籌集了全套溫暖的冬裝,還把他接到天津的家中。

今年5月,張俊蘭正式退休了。就在十來天前,倆人還通了一通電話。

電話中,蘇正民關心著張媽媽的身體,聽到張媽媽因劇烈偏頭痛,去年住院做了腦部溶栓,他泣不成聲地說,張媽媽走進涼山二十多年來,幫助了無數像他一樣的孩子,聽著他們的悲傷、痛苦、絕望……卻不想,高海拔地區的操勞和感同身受的傾聽,給張媽媽的身體埋下了病根。而張俊蘭在電話中,更關切的是蘇正民的學業,聽到蘇正民說未來將和拉克子黑一樣回到大山,張俊蘭很為他驕傲,“曾經幫助過的學生,一個個的用行動回報家鄉,是對我最大的回報。”

如今,已經被保送研究生的蘇正民,成為了研究生支教團的一員。今年秋天,他就要同另外兩名同學一起,回到大涼山越西縣支教一年。雖然距離研究生畢業還有3年,但現在,他已經開始默默規劃著未來,渴望去幫助更多的涼山“阿依”改變命運。

(原題為《大涼山小伙6000字致謝刷屏,提到天津日報記者張俊蘭》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司