- +1

螞蟻社會分工新探索,華大等團隊研究:大腦特異化或是基礎

在地球上存活已長達1.4億年的螞蟻,它們曾與恐龍共存,也見證了人類的崛起。令科學界長期感興趣的一點是,螞蟻不能單獨生存,必須作為蟻群的一份子,其在演化上的成功與其高度社會化緊密相關。

然而,在螞蟻高度社會化的背后,又有哪些相關的機制?6月16日晚間,深圳華大生命科學研究院、中科院昆明動物研究所、丹麥哥本哈根大學等團隊在國際學術期刊《自然·生態與演化》(Nature Ecology & Evolution)在線發表了一項研究。研究團隊構建了螞蟻四種不同品級的大腦細胞圖譜,揭示了螞蟻伴隨著社會分工而出現的腦部特異化現象和不同社會品級行為模式差異的神經基礎。

論文的共同通訊作者,現任浙江大學求是講席教授、生命演化研究中心主任張國捷教授指出,這項工作提示了大腦的特異化是螞蟻不同品級展現出社會分工和行為差異的基礎。

張國捷總結道,這些彼此之間既有差異但又功能互補的大腦,支撐蟻群成為一個真正意義上的“超個體”。因此,自然選擇作用也上升到了一個更高的組織層次,使得螞蟻在1.4億年的生存競爭中獲得優勢,演化成為地球上極度優勢的動物類群。

一般而言,一個成熟的螞蟻帝國中,至少存在4種不同形態的分工類型,分別為:工蟻(worker)、雄蟻(male)、處女繁殖蟻(gyne)和蟻后(queen)。在這項研究中,研究團隊選用了社會性昆蟲研究的模式物種——法老蟻作為研究對象。法老蟻是一種橙黃色小型螞蟻,在世界上廣泛分布,也是一種公認的室內害蟲。

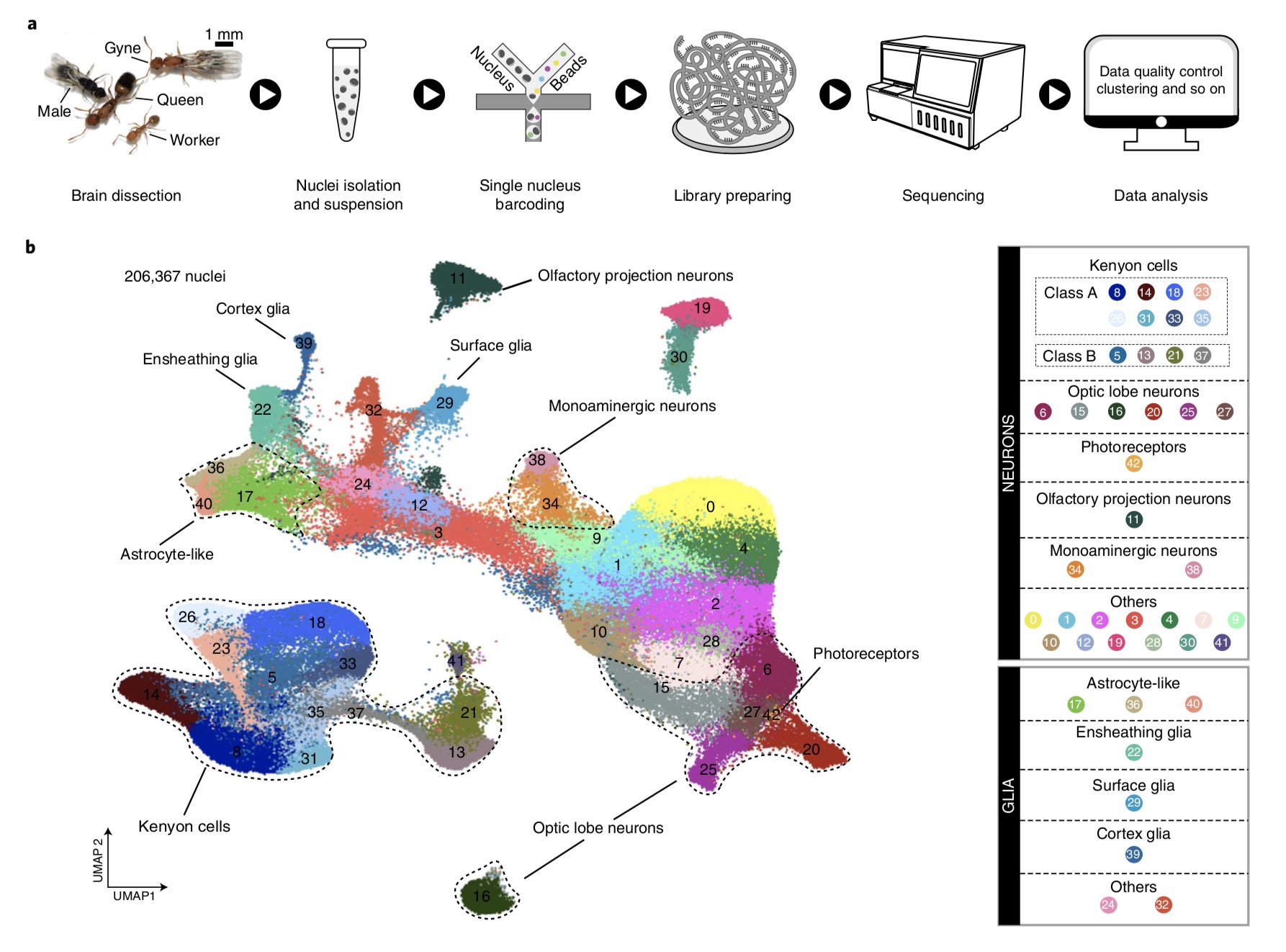

基于華大DNBelab C4單細胞建庫測序平臺,研究團隊分析了900多個來自4種不同品級的法老蟻的大腦,構建了覆蓋法老蟻社會中全部成體形態的大腦細胞圖譜,并將其劃分出43種不同的細胞類群。

螞蟻大腦細胞類型的轉錄組分類。

此前的研究顯示,工蟻一般卵巢完全退化,終身從事育幼、覓食等工作,沒有繁殖能力。雄蟻活著只有一個目標,離開巢穴找到心儀的蟻后進行交配,交配后很快生命就結束了。處女繁殖蟻成功交配后成為蟻后,蟻后長期待在巢內,專職產卵,獲得后位的她壽命還會顯著延長;而錯過交配窗口期的處女繁殖蟻,其行為會逐漸偏向工蟻,從事部分育幼及覓食工作,而且卵巢也會逐漸萎縮。

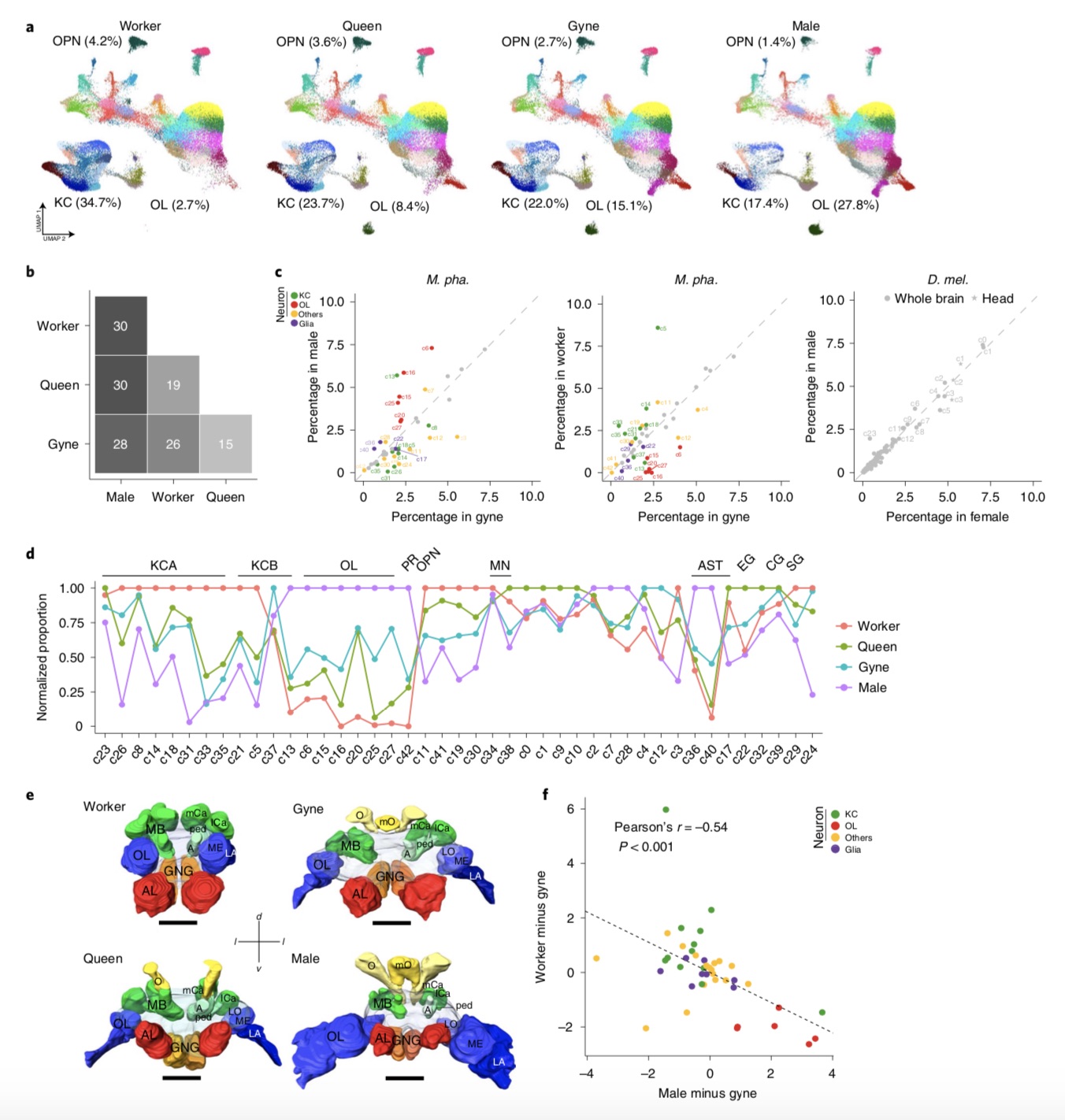

在這項研究中,研究人員發現,工蟻與雄蟻的大腦是極度特異化的。其中負責學習記憶的高級大腦中樞蘑菇體細胞和負責處理氣味信息的細胞在工蟻大腦里含量極高,而負責處理視覺信息的視葉細胞在工蟻大腦里的含量則很低。雄蟻大腦的細胞組成趨勢則相反,視葉細胞含量很高,而蘑菇體細胞和處理嗅覺信息的細胞含量則非常低。處女繁殖蟻和蟻后的大腦細胞類型則相對“正常”。

“這意味著工蟻是更傾向于嗅覺感知的動物,而雄蟻則更依賴視覺,這可能與其要依靠視力尋找合適的交配對象有關。” 論文的第一作者、深圳華大生命科學研究院李啟業研究員介紹說,“蟻群內部伴隨著不同的社會分工出現了不同結構和細胞組成的大腦,這些就像是為了完成特定的工作,而專門設計的一個個大腦。”

“而在整體層面,不同品級的螞蟻大腦有不同方向和程度的特異化,彼此之間又功能互補,這使得蟻群成為一個真正意義上的‘超個體’,能夠同時行使生殖、育幼、覓食、防御等全面的功能。” 論文的共同通訊作者、中國科學院昆明動物研究所劉薇薇副研究員補充道。

法老蟻大腦的特異化和互補性。

此外,研究團隊將處女繁殖蟻與成熟蟻后的大腦進行比較后發現,它們大腦細胞的組成發生了明顯的變化。其中,視葉細胞的含量在蟻后大腦中明顯降低,這與蟻后長期適應黑暗的巢內環境相關。而多巴胺細胞以及一類具有神經保護功能的膠質細胞的含量則在蟻后大腦中顯著增加。這些大腦細胞類群的變化以及神經環路的重塑,或許決定了蟻后生殖功能的極度提升以及壽命的顯著延長。這也為其他動物長壽的研究提供了可能的方向。

研究團隊還比較了法老蟻和果蠅的大腦細胞組成的差異。他們發現,比起果蠅,法老蟻中負責高級認知功能的蘑菇體細胞的含量更高,其功能也發生了明顯的多樣性分化。另外,盡管法老蟻與果蠅在演化歷史上已分開了數億年,研究發現,它們大腦中仍然有很多種類的細胞保持著同樣的分子特征,行使著相似的功能。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司