- +1

蒙德里安誕辰150周年|看他從《桉樹》開始的進化

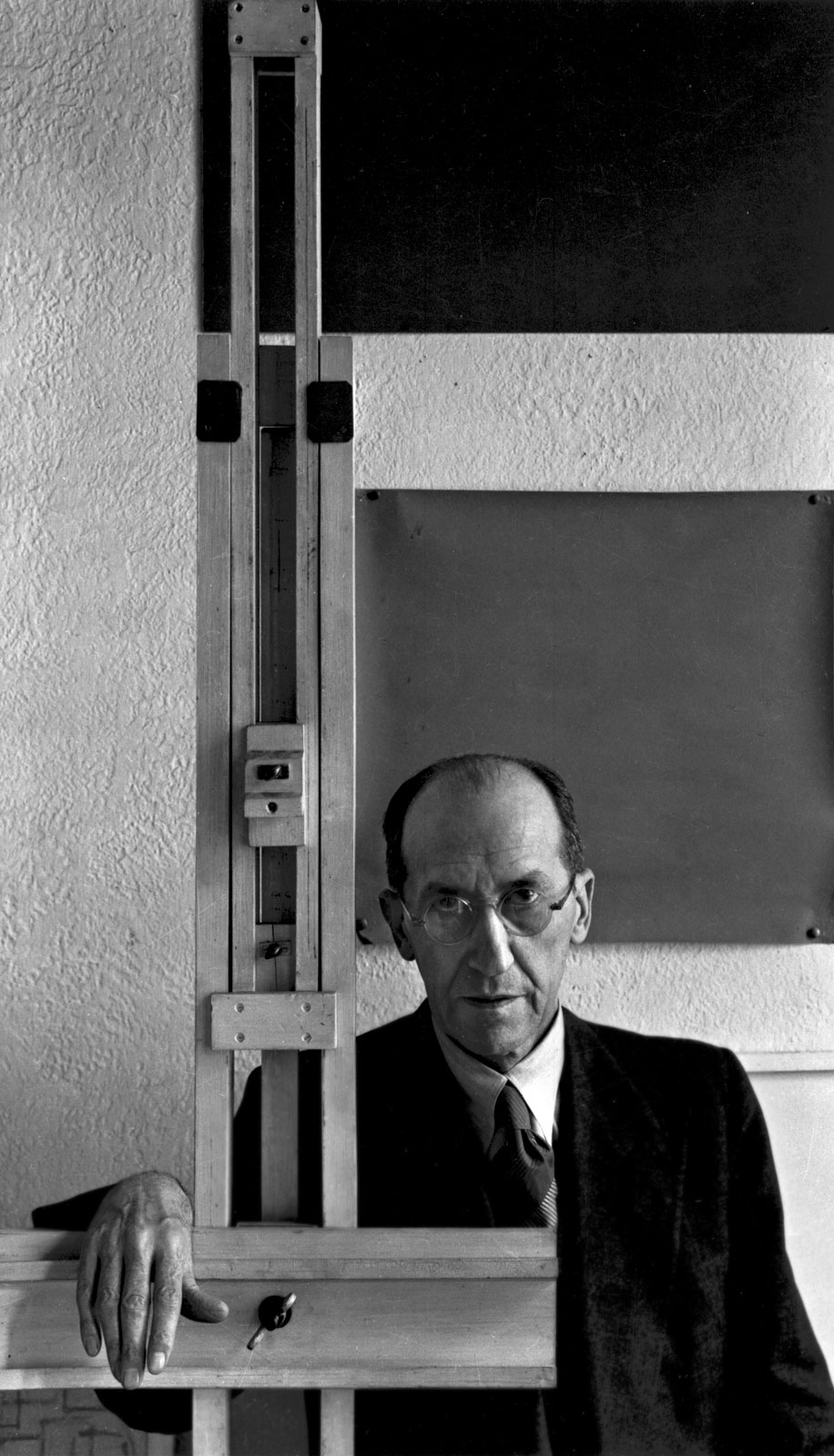

今年是荷蘭藝術家蒙德里安(Piet Mondrian)誕辰150周年,貝耶勒基金會以展覽“蒙德里安進化”紀念這位先鋒派運動中最重要的藝術家。

貝耶勒基金會是瑞士擁有最廣泛蒙德里安作品的藝術機構之一,借2022年展覽之機,基金會建立“蒙德里安保護項目”,從2019年開始對其持有的七幅作品做了深入的調查。

《澎湃新聞·藝術評論》選取了其中三幅作品的調查報告,它們創作于1910至1925年,正是藝術家逐漸確立自己風格的時代,通過這三件作品,也可見蒙德里安風格的形成。

皮埃特·蒙德里安(1872-1944)

貝耶勒基金會“蒙德里安進化”展覽現場

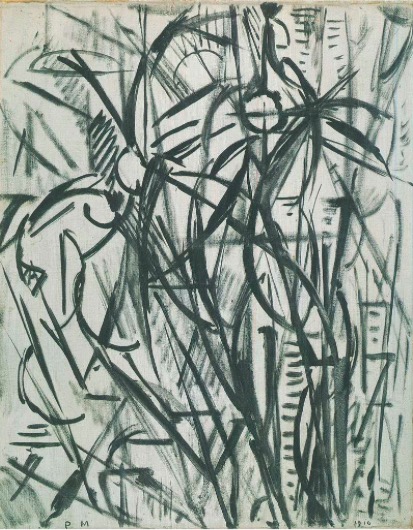

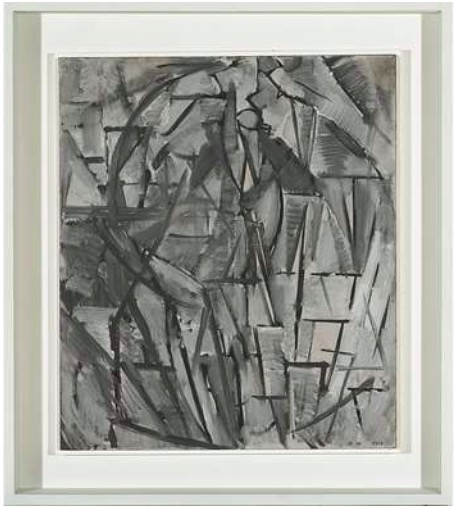

《桉樹》(EUKALYPTUS)

蒙德里安,《桉樹》,1912年

樹木是蒙德里安作品關鍵的主題之一,也是他早期風景畫中不可或缺的元素。從1911年開始,受立體主義的影響,蒙德里安將視角集中在樹枝上。這種風格上的重新定位得益于蒙德里安首次來到巴黎,以及荷蘭阿姆斯特丹市立博物館舉辦的立體主義畫展,在那里蒙德里安看到了畢加索和喬治·布拉克的作品。

《桉樹》在構圖和色彩處理上展現了蒙德里安立體主義的實驗。藝術家將母題封閉的形式溶解,得出桉樹的幾何抽象。傳統視角中背景與前景的縱深概念被消解,不同灰色的細微差別創造出畫面疏密和通透的印象。橫向的筆觸如突出的重音,賦予畫面結構;顏色在此不再是輪廓的附屬,而是構成畫面獨立的形式。

乍一看,《桉樹》只有黑色線條和深淺不一的灰色。但項目期間的研究表明,這件作品分幾個階段進行。 換句話說,蒙德里安直接在畫布上繪制草圖,然后涂上第二層底漆。

瑞士貝耶勒基金會“蒙德里安保護項目”對《桉樹》的研究。

直接在畫布上構圖,草圖與繪畫層結合

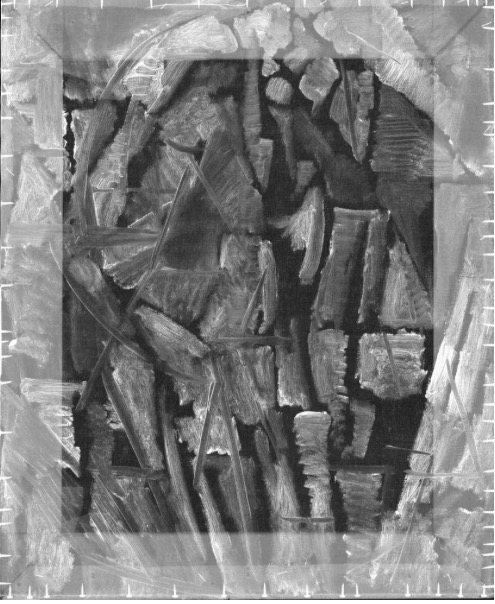

蒙德里安的作品通常是從畫布上的炭筆素描開始的,他以此制定構圖。 這種方法也適用于后來的抽象作品。但最初的炭筆如今不再完全可追溯,在X光中可見蒙德里安用稀釋的黑色油畫顏料,以一種類似水彩涂抹的方式完成了初步“油畫草圖”式的構圖。

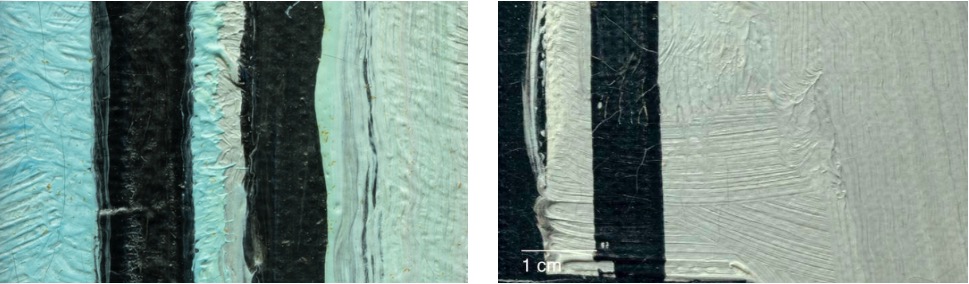

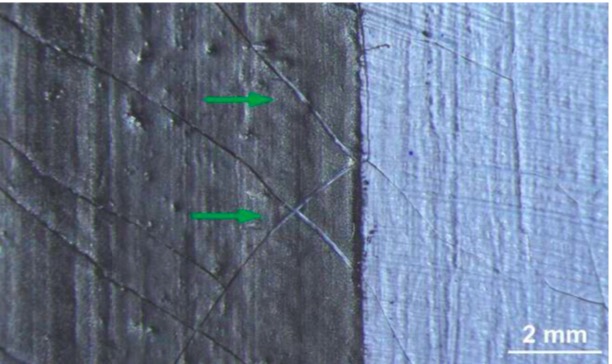

部分草圖在油彩未干時被刮掉的痕跡

X光下的油畫草圖仍然部分可見,蒙德里安用筆倉促,仿佛想盡快將自己的想法轉移到畫布上。部分草圖在油彩未干時被刮掉,待干后再修改,多次修改油畫草圖后發展和具體化了作品。遺憾的是,即便使用當下最先進的手段,最初的草圖依舊難以完全辨認。顯然,重建蒙德里安的作品,看他如何從具象到抽象立體主義風格過渡時有趣的。一件相同創作年代和標題、被認為未完成的作品,為《桉樹》的油畫草圖提供了線索。

1912年,蒙德里安一件名為《桉樹》的未完成草圖

在第二步中,蒙德里安使用了比底層油畫草圖更厚重的灰色顏料,填充黑線之間的平面。在此過程中,有些黑線被完全覆蓋,另一些則仍然可見。因此,草圖不僅是構圖的參考。

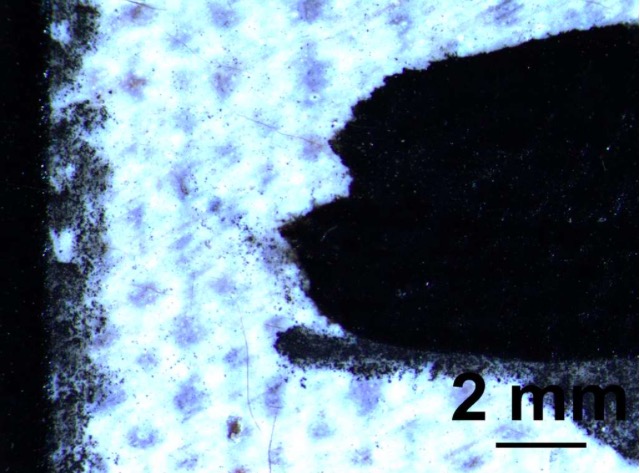

畫至最后,蒙德里安添加了幾條黑線以凸顯畫面,這些黑色筆觸似乎與最初油畫草圖的線條沒有區別。然而,通過顯微鏡觀察發現,草圖中的黑色暗淡、亞光,色調比后來黑色層更溫暖,X射線圖像也證明了草圖層和繪畫層使用了兩種不同的混合顏料。材料的差異表明,蒙德里安將其視為兩個獨立的步驟,這符合古典繪畫的概念。然而,在《桉樹》中,蒙德里安卻又將草圖轉化為繪畫媒介,然后將其結合到最終的作品中。

X射線圖像:油畫草圖的黑色線條沒有完全顯示,與畫面表層的黑色形成的比較表明,使用了不同的顏料。

蒙德里安與畫框

對蒙德里安而言,畫框是作品的組成,并在他的藝術理論中發揮了重要作用。所以他的著名作品均定制了條形框架和副架,使之成為作品不可分割的一部分。但經年累月后,許多作品的畫框被替換,想要重建原始的畫框,是一個艱難尋找的過程。

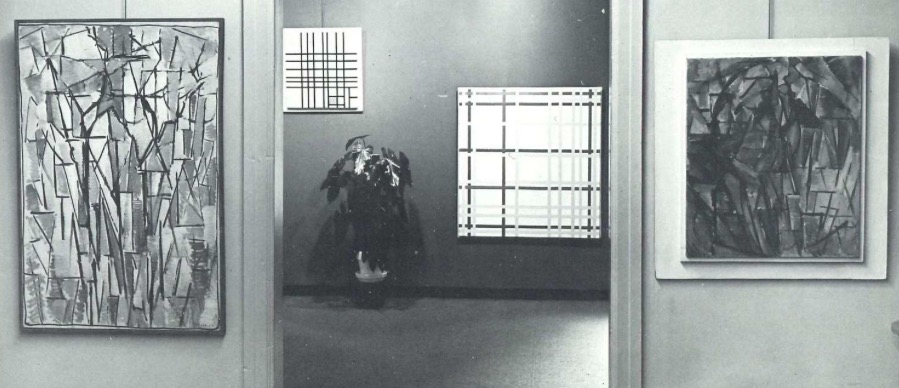

1953年,《桉樹》(右一)在紐約悉尼詹尼斯畫廊(Sidney Janis Gallery)展出的資料照片

以《桉樹》為例,有跡可循的第一張歷史圖像拍攝于1953年,當時它在紐約一家畫廊展出。照片中可見其畫框的樣式;但在1976年,懸掛在恩斯特(Ernst Beyeler)家中的《桉樹》,有了一個白色畫框。1997年貝耶勒基金會開館時,它被放在玻璃盒中展示。

1976年,懸掛在巴塞爾的大藏家恩斯特家中的《桉樹》

蒙德里安早期的具象和立體派作品通常配以深色的傳統畫框,到了1914年,隨著作品越來越抽象,蒙德里安開始尋求新的方式,以減少邊框對作品的影響。他將薄木條釘在畫布邊緣作為支撐,讓畫面與畫框齊平,避免畫框賦予作品深度感。在一次采訪中,蒙德里安聲稱自己是第一位“將畫拿出畫框”的藝術家。

1920年,蒙德里安甚至堅持不加畫框直接展示自己的作品。他也一度將畫框釘在畫布側面使之遠離畫面,盡可能不對畫面視覺產生影響。到了1928年,蒙德里安再次升級了自己畫框的制作方法,1937年以后,他固定了條形框與副框結合的畫框。

貝耶勒基金會如今使用的玻璃罩畫框。

那么1912年,《桉樹》完成時蒙德里安選擇了什么樣式的畫框?這似乎成了一個迷,也許可能根本沒有配上畫框,此后這件作品一直留在藝術家工作室,直到1942年才展出。

那么,在沒有展出計劃時,蒙德里安是否會為其附上畫框?1942年展出時,他會選擇那種畫框?目前的研究已經難以知曉。

數字重建的《桉樹》原始畫框

《構成NO.6》(COMPOSITION NO. VI)

蒙德里安,《構成NO.6》

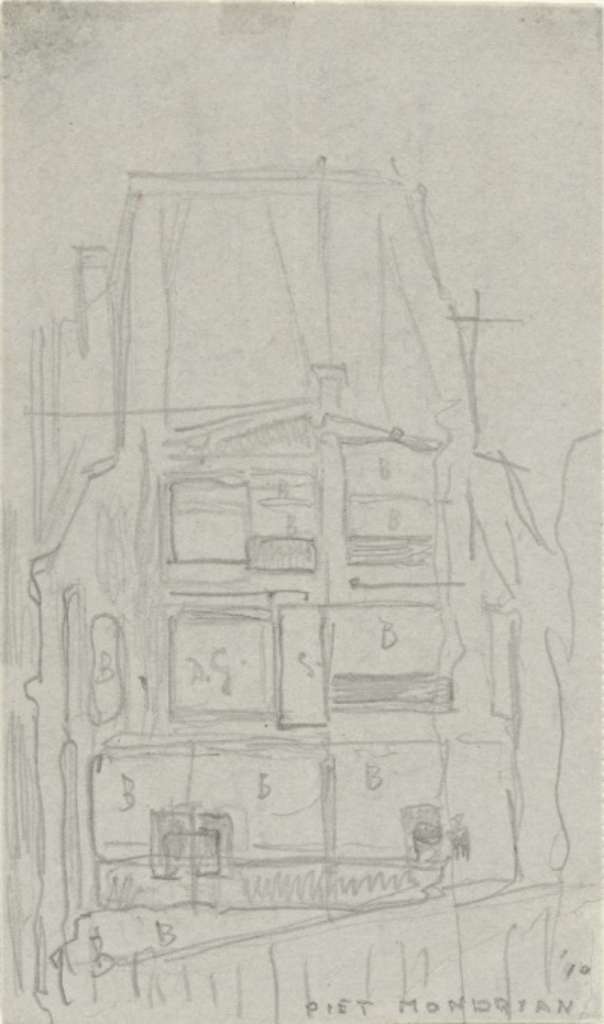

1913年,蒙德里安開始研究令他著迷的巴黎建筑,在此他看到了一個被人類精神所秩序的環境。他畫了很多建筑立面和屋頂,其中有一張草圖的視角可能是蒙德里安位于巴黎啟程街(Rue du Départ)26號工作室的窗戶,畫面展示了一座被部分拆毀的房子,開放式的墻體不僅揭示了建筑的結構、樓層劃分,還可以看到內部的墻紙和油漆。這張小草圖成為了《構成NO.6》等油畫作品的基礎。

蒙德里安的一張草圖,成為《構成NO.6》等油畫作品的基礎。

在《構成NO.6》中,蒙德里安的靈感來源是房子的結構和色彩,而不是具象表現。作品最終的呈現是一個藝術漸進過程的結果,在創作過程中線條的位置、顏色的分配不斷變化。

畫面垂直和水平線條組成嚴格的幾何圖案,預示了蒙德里安后期繪畫的樣式。盡管其作品已經開始強調平面性,但通過大面積底漆上的色彩排布,仍然能依稀感覺到前景和背景。

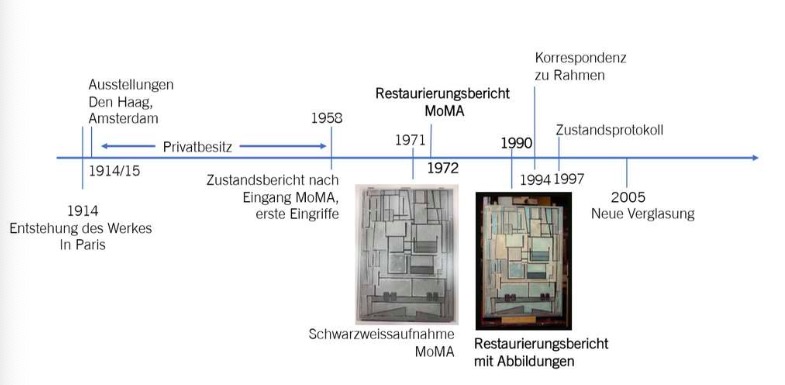

如偵探般追溯修復保護的歷史

要閱讀和分析一幅畫及其現狀,重要的是要了解它的出處和修復的歷史。在歷史圖片、文件、通信和作品的物理痕跡中均提供了《構成NO.6》修復和遞藏的歷史。

1950年代,《構成NO.6》隨原主人抵達美國時,大約處于較為原始的狀態,目前還不清楚它是否在運輸途中受損。對這件作品影響較大的修復在 1970年代。

《構成NO.6》的展出、收藏、修復的歷史,其中1972年MOMA的修復,產生了不可逆的干預

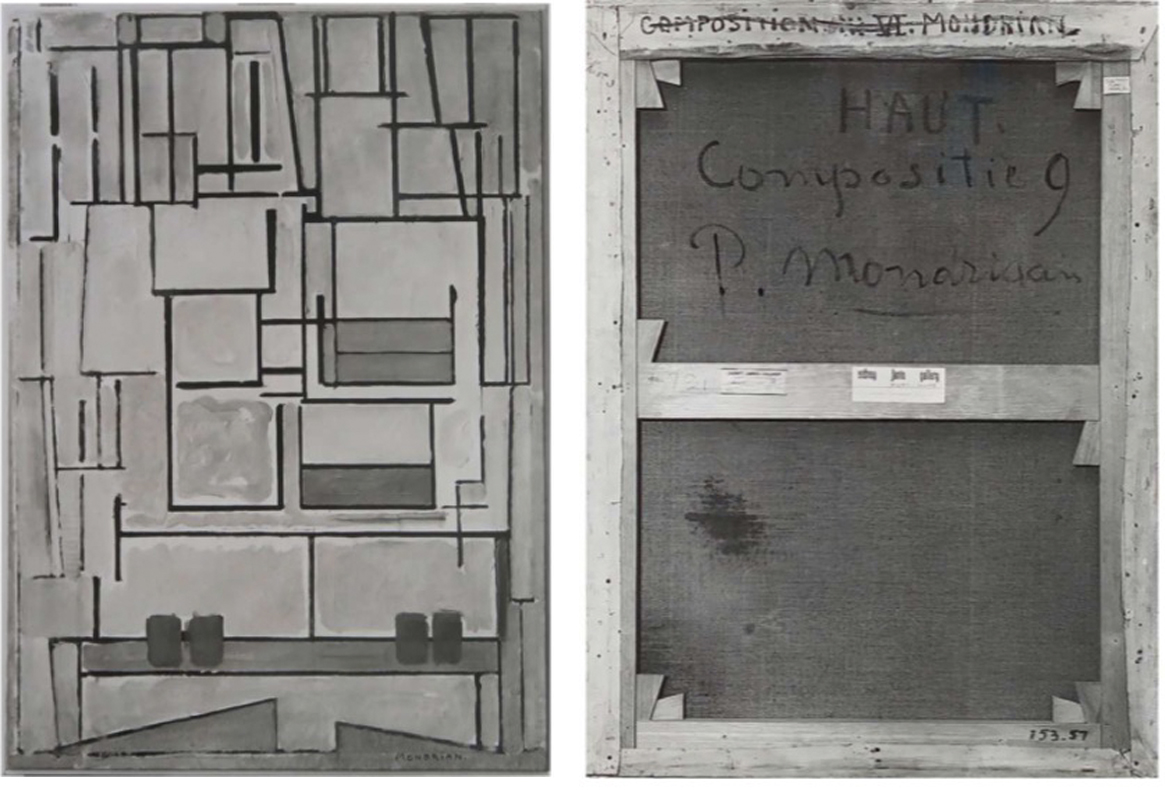

1971年,紐約現代藝術博物館(MOMA)在修復之前,拍攝了兩張黑白照片。這份檔案在今天看來意義非凡。在顯微鏡下,正面的照片顯示了畫布臨時拉伸形成的小孔和今天已經看不到的線條。反面照片還顯示了原始畫布的邊距,并寫有作品名。

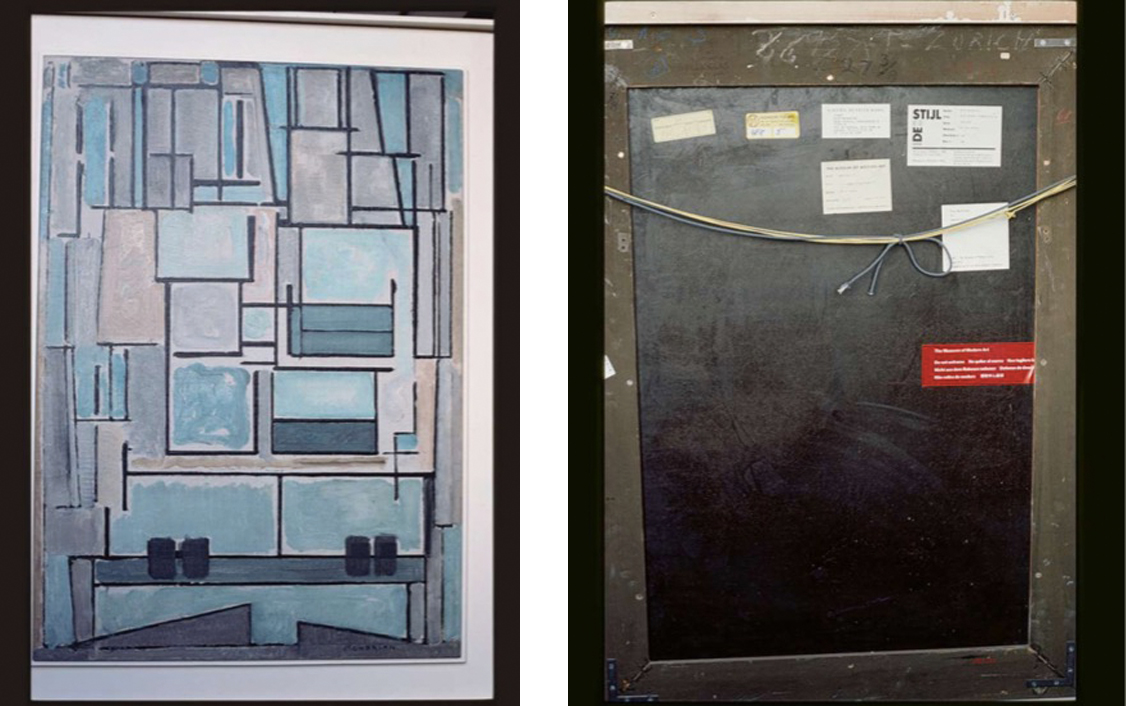

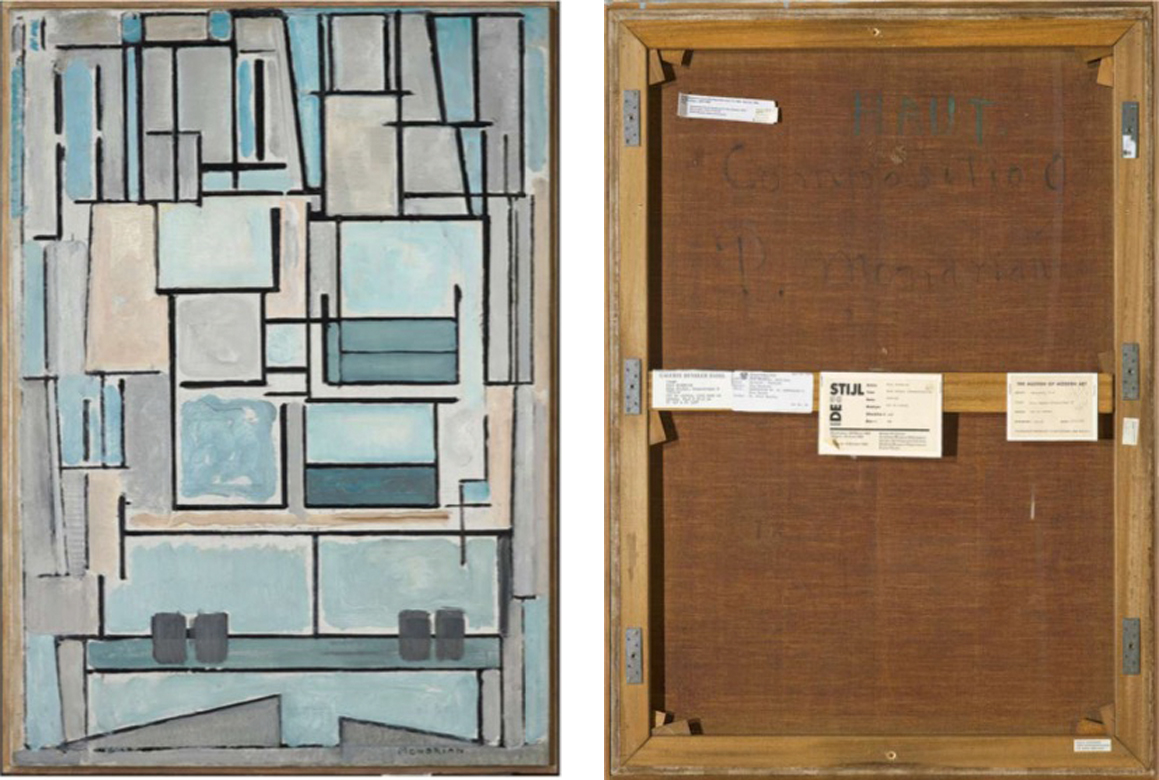

1971年拍攝的《構成NO.6》正反面的照片

這兩張照片還展示了蒙德里安作畫的過程——底漆從表面延伸到邊緣,這意味著畫布在被拉伸之前就已經上了底漆,而且應該從一塊更大的織物上剪下來的。畫角上的針孔表明畫布在被綁于畫框之前被暫時拉伸過。這與蒙德里安偶爾會將畫布貼于桌上作畫的做法相吻合。

然而,不可逆的干預發生在1972年。在修復中,這幅作品顯然被從原畫框上取下,并通過一種名為“襯里”(以加熱的蠟將其粘在另一支撐物上)的方法加固,然后對它進行侵入性清洗,并涂上新的清漆。這些處理使油畫的表面結構變平,并抹掉了底層的原始線條,使白色底漆層部分變薄。

1990年《構成NO.6》正反面的照片

1971年與如今的對比照片顯示,1971年修復前底層的炭筆痕跡透出更多。

1989年,恩斯特(Ernst Beyeler)獲得這幅作品,盡可能使其回到藝術家的初衷。例如,為了讓畫布背面的簽名再次可見,襯里被移除。從一些通信中可知,他還曾考慮并嘗試了對原始畫框的重建。1997年,拉伸后留下的針孔被填充,在此之后,只進行了最低限度的預防性處理,以確保作品的保存。

如今《構成NO.6》正反面的照片

素描草圖是蒙德里安作品中不可或缺的一部分

羅伯特·威爾士(Robert Welsh)在他1980年的文章《作為繪圖員的蒙德里安》中描述了草圖對蒙德里安的重要性。在1913至1915年間,藝術家繪制了大量的草圖,以研究和熟悉立體主義的繪畫方法。在后來的幾年中,風格的變化也伴隨著草圖的增加,這表明蒙德里安在試圖解決構圖時訴諸素描草圖。

蒙德里安的作品也顯示了他對繪圖工具的熟練使用,他在做底后,會使用木炭和紙條試驗畫布上構圖的變化,如同繪制草圖。

瑞士貝耶勒基金會“蒙德里安保護項目”對《構成NO.6》的研究。

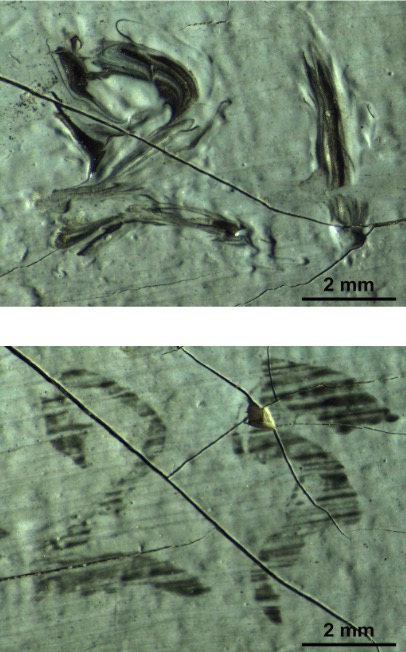

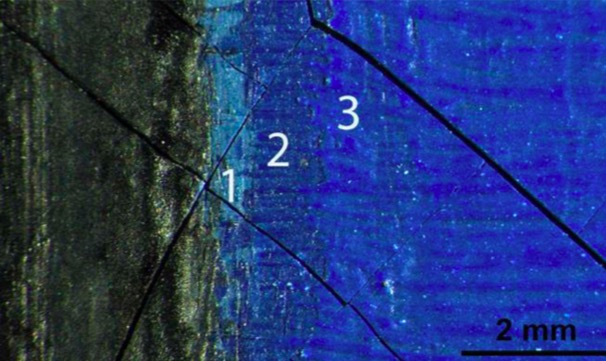

蒙德里安從一座建筑開始,用炭筆在畫布上畫出抽象的黑線。這些木炭的顆粒狀線條仍然部分可見。隨后,他可能在尺子的幫助下用薄薄的黑色油彩勾勒草圖的線條,并開始用顏色填充。X射線圖像中的筆觸清楚地說明了蒙德里安快速而自發的工作方式。這些筆觸讓人想起他的草圖中經常出現的陰影,甚至有些顏色在畫布上直接混合。在草圖中,蒙德里安也標注了顏色(“B”代表藍色;“G”代表灰色)。

畫布底層帶有木炭顆粒的顯微鏡成像

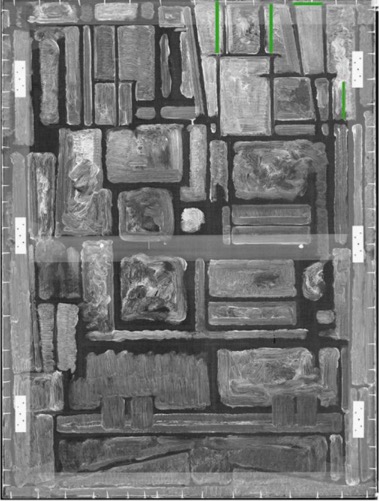

蒙德里安可能對這幅畫并不太滿意,他在1914年的展覽之后對其進行了再創作。X射線將所有含有黑線的區域顯示為深色,因為它們涂有非金屬顏料,外加少量鉛白。相比之下,藍色、灰色和米色包含高比例的鉛白,因此這些區域在X射線圖像中顯示為白色。隨后添加的黑線在X射線中幾乎看不到,因為它們在含更多鉛白的油漆層之上。

X射線下的《構成NO.6》

除了黑線外,蒙德里安還重繪了一些現有線條。這表明他是如何逐漸發展構圖并完成畫面。在1912 年的《桉樹》等這一時期的作品中也可以觀察到相同的過程。

重繪的黑線,有些在干燥的顏色上輪廓清晰;有些則修改較多,線條與色彩發生了融合。

《繪畫 I》 (Tableau No. I)

蒙德里安,《繪畫 I》,1921/1925

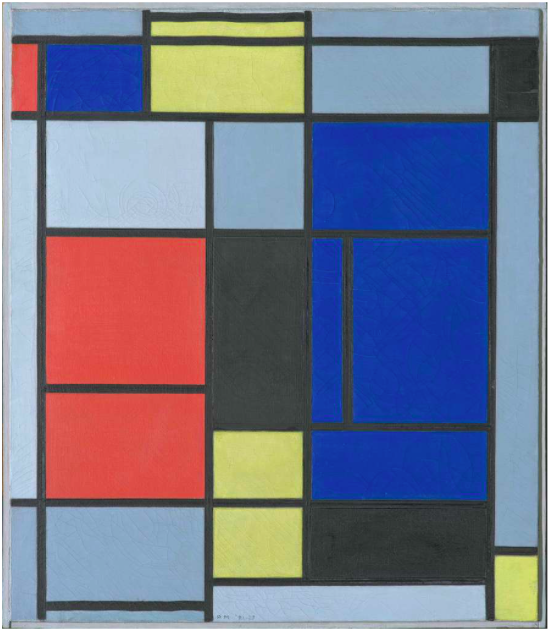

在藝術從具象發展至抽象,蒙德里安是最重要的代表之一。他在風景的探索中找到了抽象的方式,并一直在尋找圖像本身的統一性和本質性。到了1920年代初期,藝術家開始專注于一種完全非客觀的繪畫語言,這種語言僅限于垂直和水平黑線、以及白色和三原色的排列。 直至今日,這些作品仍定義著公眾對蒙德里安的印象。蒙德里安將這種自己在1920年左右發展起來的風格稱為“新造型主義”。

《繪畫I》是這一背景下的關鍵作品。它如今的樣子是蒙德里安在1925年重新加工的結果。該作品的第一版創作于1921年,也可能是1920年。

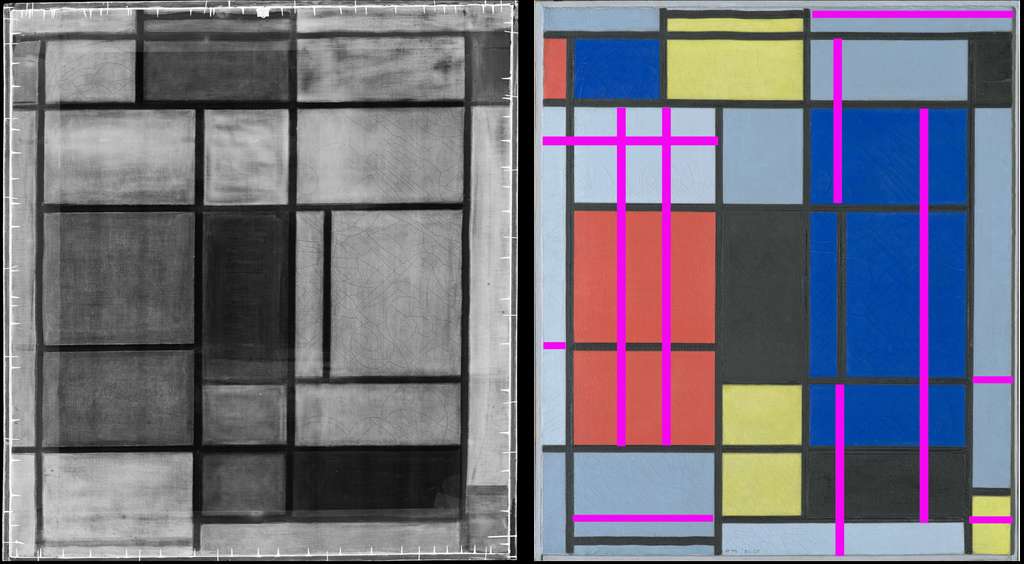

貝耶勒基金會對《繪畫I》的研究。

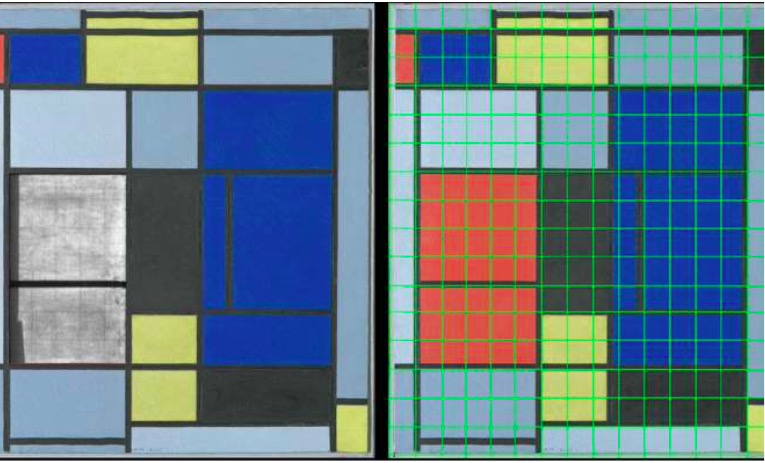

在1917至1920年之間,蒙德里安創作了一系列密集且規則的網格作品,它們看起來像是模塊化原則的組成。直到1920年底,蒙德里安都在使用細灰色網格線,但在隨后的發展中,這些線條變得更寬、更為主導,而且完全使用黑色。

《繪畫I》中的黑線寬度均勻,一直延伸到畫布的邊緣。畫面中央是一個狹窄、直立的黑色矩形,周圍是紅藍黃的組合。蒙德里安使用了深色和各種淺色調的藍色,以及色調相對較淺的黃色和紅色。從混合色調發展到純三原色,解析蒙德里安如何使用不同的色彩平面來創造空間的視覺錯覺是有趣的。

貝耶勒基金會的研究表明,《繪畫I》基于鉛筆繪制的規則網格。蒙德里安似乎把自己定位于網格之上——他發展了線性結構,并趨于相對自由的幾何結構。

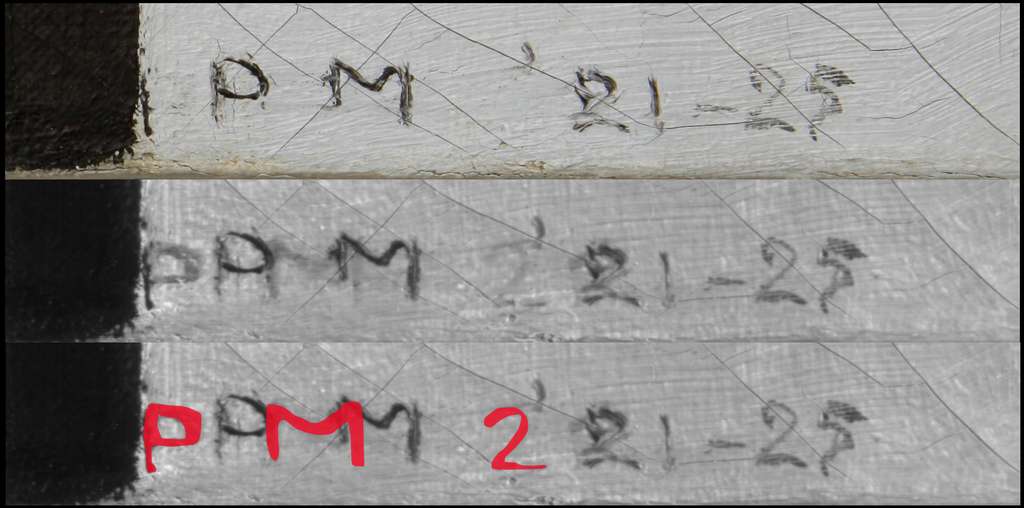

在第三次簽名中,尋找創作年代的線索

《繪畫I》標注有1921年和1925年雙重日期,在簽名(首字母“PM”)旁注有“21-25”。蒙德里安是最早給作品標注兩個日期的藝術家之一。這帶來了作品創作年代的新概念,蒙德里安并不是要表明這幅作品是在一個長期、連續的時期內完成的。相反,他想強調這幅畫的兩個存在差距的繪畫階段,這兩個階段是時間,也是風格上的突破。

畫面下緣的簽名“PM’21-25”

蒙德里安在首次注明《繪畫I》的日期是1921年。然而,專家認為其構圖方案應該在1920年就確定了。

1925年9月,蒙德里安為德累斯頓舉行的“蒙德里安,曼雷”展重新修改了作品,在《繪畫I》和其他三幅畫上添加了1925年的日期。在放大鏡下仔細觀察簽名,很明顯數字“21”被在新鮮的濕油彩上書寫,而“25”則是在油彩干了很久才加上的,這證明了1921年,蒙德里安當時認為《繪畫I》已經完成了。

數字“21”寫在仍然的新鮮顏料上,數字“25”在顏料干后才被寫上。

但在進一步的研究中,發現了畫面上還有第三個日期。這個日期位于如今可見簽名層的下方,其中的“PM 2”可以清晰辨認。但以現有的成像技術無法揭示“2”后的數字,然而,這一發現卻提供了《繪畫I》有三個完成時間的線索,時間表可能是1920年、1921年、1925年,或1921年兩次,1925年第三次。正如蒙德里安專家所提出,《繪畫I》可能早在1920年就完成了第一稿,觀察作品的技術細節或可證明了這一觀點(見下文)。但是,1920年和1921年之間,作品的風格沒有明顯變化,這更像是一個流暢解決畫面問題的過程。

在正常光線下看到的簽名(上圖);在紅外反射中顯示有第一個簽名在圖層之下(中圖);紅色標出的“PM 2‘”為圖層簽名(下圖)。

早期展覽與風格發展的變化

作品展出的歷史,或能提供《繪畫I》最初在1920年還是1921年完成的線索。

蒙德里安通常在作品即將展出或出售時才簽名,根據已知資料,《繪畫I》在1925年首次展出。然而,這幅畫原本打算在1920年的一次展覽上展出(Kubisten en Neo-Kubisten,1920年6月-12月),但卻被臨時撤回,蒙德里安可能因為這次展覽首次在畫上落了款。

1921年10月,阿姆斯特丹的一個展覽(Léonce Rosenberg, 1921)展出了蒙德里安的作品,雖然沒有作品標題的記錄,但在1921年9月,藝術家寫道:“這不是我的最新作品,大約畫于一年前”,這表明繪畫時間在1920年底或1921年初。展覽中有一件與《繪畫I》尺寸相同的作品,因此,可能為了這次展覽再一次標注了日期。

蒙德里安作品展。

因此,蒙德里安為《繪畫I》工作了三次,那么問題出現了:他每次改變了什么?前兩個版本是什么樣的?三個創作階段,構圖是如何演變的?由于蒙德里安在修改他的作品時經常將早期版本完全刮掉或抹去,因此很難確定最初版本的樣式。

X射線圖像提供了早期畫面的元素信息(左);以粉紅色顯示在現有作品上(右)。

例如,《繪畫I》X射線表明其早期版本中有更多的黑線。這些線條在X射線下的暗與亮,取決于蒙德里安在后期是將它們刮掉還是覆蓋。將這些線條疊加在現有的作品上,可以清楚地看出,這件作品由一個更密集的網格開始。當用透射光等檢查作品時,在紅色矩形層下可見用鉛筆和尺子繪制的嚴格而規矩的網格,但局限于目前的技術,其他顏色下不可見。

紅色矩形層(左),X射線下可見圖層下嚴格而規矩的網格。

當然,底層的網格也可能是一件被放棄的作品,《繪畫I》重新使用了這塊畫布。然而,如果我們將目前可見的規則網格擴展到剩余的色域,并將其覆蓋在現在的構圖上,幾乎所有的內在網格都在現有的比例范圍內,因此,底層的網格像一個難以察覺的結構,構成了整個構圖的基礎。

左:紅色矩形層下可見用鉛筆和尺子繪制的嚴格而規矩的網格;右:從紅色矩形延伸出的網格與現有比例重合。

從1917年到1920年,蒙德里安使用規則網格作為他作品的起點。在《繪畫I》下發現的網格可能表明蒙德里安可能確實在1920年開始了作品的創作。

來回移動的尺寸,顏色之上的顏色

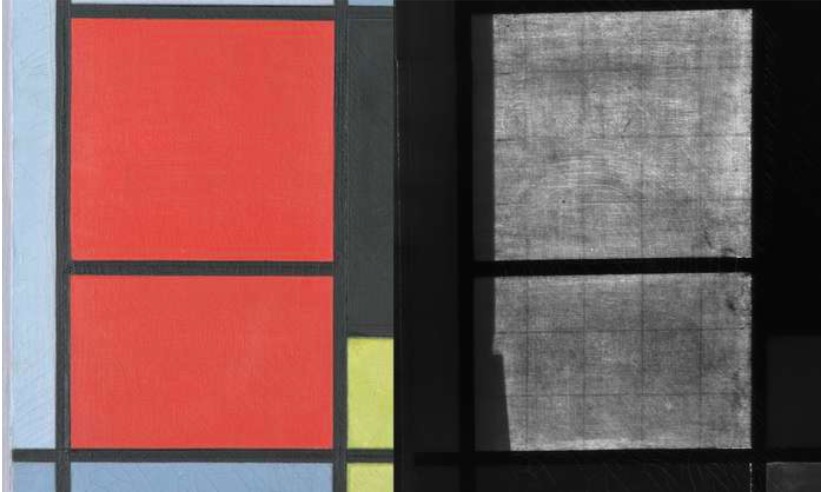

在顯微鏡下觀察這幅畫,并將其當前外觀與X射線進行比較,可以看到蒙德里安對黑色線條和彩色矩形做了一些改變。如對比圖所示,X射線的細節顯示,黑線最初較窄,后來變寬。

《繪畫I》在可見光(上半)和X射線(下半)的黑線細節。X射線顯示,黑線原本較窄(綠色箭頭所示。)

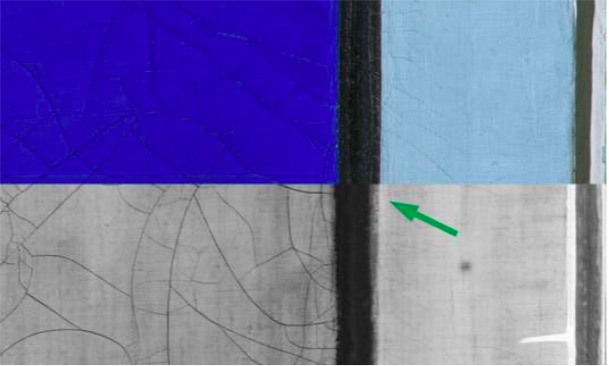

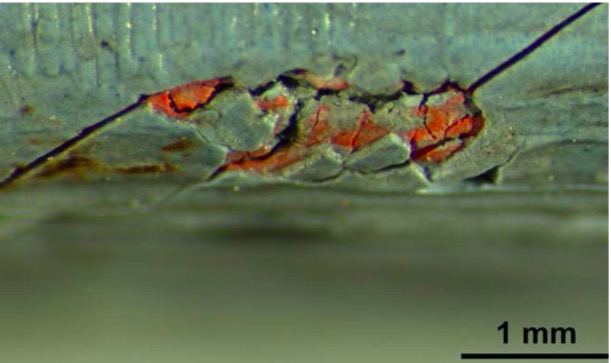

這在顯微放大下也得到了證實:黑色線條與藍色區域部分重疊。藍色的區域原本更大,并延續到加寬的黑線下方,從黑線的裂縫中可以瞥見下層的藍色油漆。

加寬的黑線裂痕中可見藍色,說明原本的藍色區域更寬。

在對每一條線詳細檢查后發現,《繪畫I》中所有的黑線都被加寬了,彩色矩形的高度和寬度自然略微被縮小。

正如前文提及的,蒙德里安在1920年底之前都使用細灰色網格線,后來才加寬變黑。那么《繪畫I》底層的灰色細線跡象,反過來支持了《繪畫I》的第一稿畫于1920年。

仔細檢查這幅畫的外緣和彩色矩形的邊界,會發現蒙德里安對《繪畫I》所做更改的更多有趣線索——幾乎每個矩形下方都至少有兩層較早的顏料,其中一些顏色與現在的排布不同。

藍色矩形的邊緣細節,在目前可見的藍色之前(3),有一個淺藍色的圖層(1),其上是深藍色(2)

例如,這幅畫中有濃淡深淺五種藍,但沿著畫作右側邊緣的淺藍色長方形原本是紅色的,從一小塊顏色損失區域和裂縫下方可以看出。而淺黃色的區域最初是淺灰色,后來又被涂成深黃色;紅色矩形最初是橙紅色,然后被涂成現在的純紅色。

《繪畫I》的顏色變化蒙德里安調色板的演變相對應,因為藝術家在1920至1921年左右將混合色調轉向純原色。

作品右側邊緣的淺藍色矩形,下可見紅色圖層。

盡管作為“蒙德里安保護項目”的一部分進行的研究產生了豐富的新見解,但只能以近似的方式重建《繪畫I》的前兩個版本。發現還指向了最初版本在1920年已經誕生,此后繪畫和返工的過程,反映了蒙德里安在1920年至1925年繪畫風格的發展,并最終導致著名的“新造型主義”(風格派)的形成。

注:本文編譯自貝耶勒基金會網站

“蒙德里安進化”展覽布展

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司