- +1

黛芙拉·墨菲逝世: 寫了26本旅行書的一手人生

曉英

黛芙拉·墨菲,那個騎自行車穿越歐亞的愛爾蘭女人于上月去世,終年90歲。愛爾蘭總統邁克爾·希金斯曾贊譽她“對于人類共有經驗和價值做出了獨特貢獻”。她一生寫了26本旅行書,記錄了自己在30多個國家旅行的故事。其中一本《那里的印度河正年輕》曾在2016年由人民文學出版社出版,講述了她在1974年寒冬帶著自己六歲的女兒深入印度河發源地巴爾蒂斯坦,途中只有一匹老馬哈蘭相伴的故事。

黛芙拉·墨菲

2016年人民文學出版社出版的《那里的印度河正年輕》黛芙拉·墨菲 著

很多人可能覺得旅行30多個國家怎么了,疫情前普普通通一個旅行博主給自己的標簽都是行走40國。但墨菲的特別之處有三點。

第一是她的家境并不好。她在愛爾蘭沃特福德郡的利斯莫爾出生并長大,一歲的時候,她的母親患上了類風濕關節炎,墨菲14歲因為家庭原因輟學,一直照顧生病的母親,母親去世時,她已過30,這時才開始進行旅行的長期計劃。在此之前,她渴望出國旅行,“就像彈性被拉伸到了極限”。

在她所成長的年代和那個鎮子,一些孩子上學都是光腳,餓肚子也是經常有的事,家族里時不時有個感染結核病死掉的親戚。她說起自己,“年輕時的艱辛和貧窮是這種旅行方式的最佳訓練。我從小就明白,物質財富和身體舒適永遠不應該與成功、成就和安全混為一談。”“在我十歲生日的時候,我的父母給了我一輛二手自行車,祖父給我寄來了一本二手地圖集。雖然我以前從未擁有過自行車,但我已經是一個熱心的自行車愛好者了,在我生日后不久,我決心有一天騎車去印度。我從未忘記做出這一決定的確切地點,在利斯莫爾附近的一座陡峭的山上。在半山腰上,我頗為自豪地看著自己的雙腿,慢慢地推動著踏板,心里想:“如果我這樣做的時間足夠長,我就可以去印度了。”

她對于行走的熱愛是天生的,不是出于追求享受,也并非由于和同儕比較或是滿足虛榮。這種沖動因為貧窮和家境受到壓抑,一旦有機會就噴涌而出,無視其他困難,并且綿延一生。

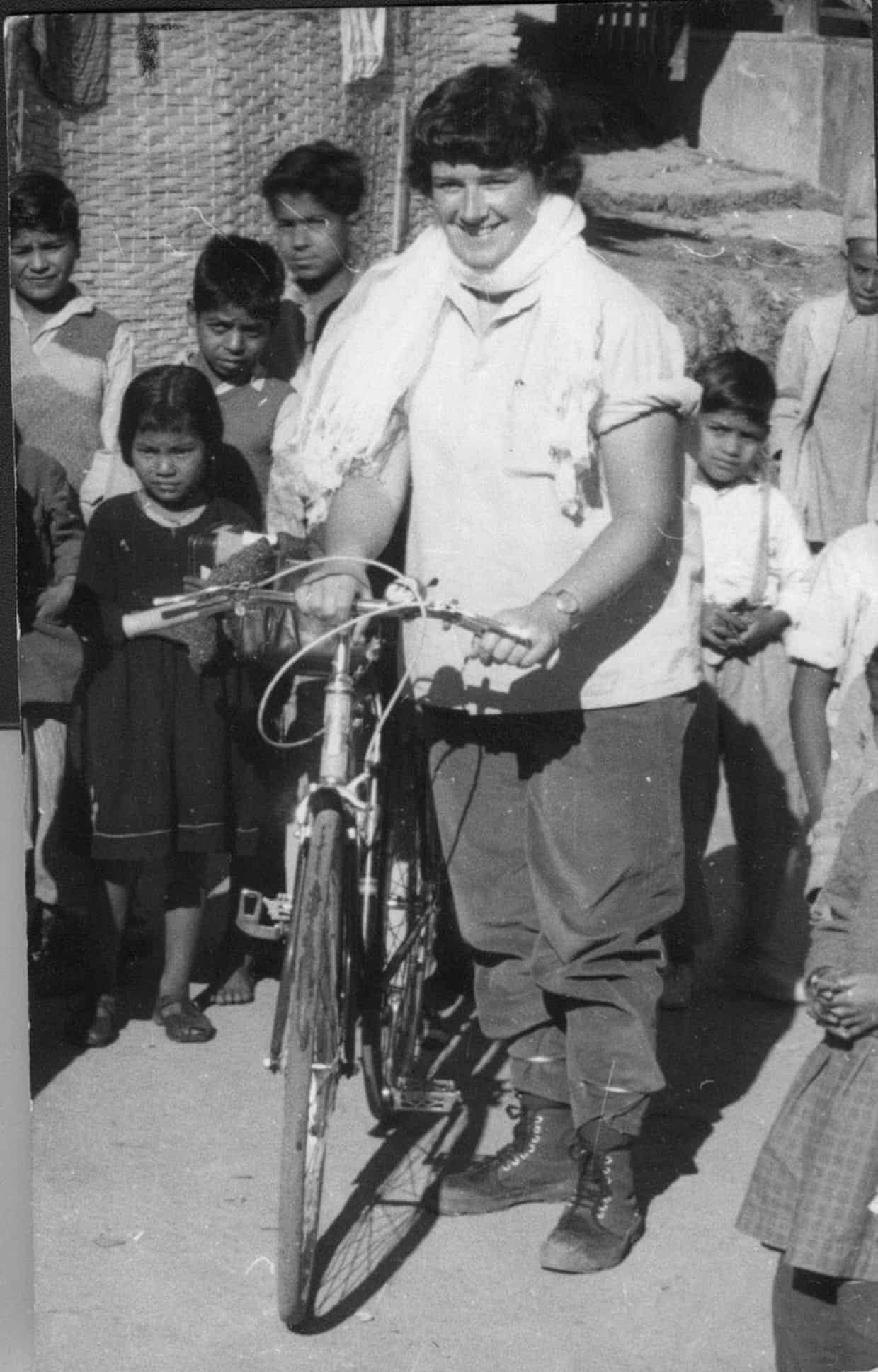

黛芙拉·墨菲,1965年在印度。

第二她是真正在踐行極簡旅行,不住奢侈酒店甚至不住酒店,她偏好的行走方式在很多人看來比較費解:步行、騎騾子、騎自行車。她另外兩本比較有名的作品分別為《單騎伴我走天涯》和《騎騾游埃塞俄比亞》。她一直堅信,如果要寫好自己所觀察的對象,“就要睡在他們家的地板上。”她認為自己幼年在愛爾蘭鄉村的艱苦生活經歷,為她能適應旅途中的種種不便做準備,她曾經在印度旅行6個月只花費大約64英鎊(折合人民幣約520元),簡直讓人難以置信。她曾經在書中這樣評價一個旅途中遇到的25歲美國男游客,“對他們來說,旅行更多的是‘離開’而不是‘走向’,他們看起來空虛、不快樂、困惑,可憐地渴望陪伴,卻又不敢把自己交付給任何理想或事業或其他個人。”這話雖有點刻薄,卻又正中現代人精神的痛點。

第三就是她帶著自己女兒旅行。這聽起來也沒有什么特別,尤其是疫情前游學這種新興中產追捧的教育方式一度水漲船高。墨菲一直是單親媽媽,雖然女兒瑞秋的父親并沒有隱身,但兩人并未結婚,也一直由墨菲來撫養女兒。女兒五歲前,她行走的腳步中斷過5年,期間做其它工作積累財力,為下一步旅行做準備,女兒六歲了,她開始帶著女兒上路,第一次就是條件異常艱苦的巴基斯坦。其間經歷被寫入《那里的印度河正年輕》這本書。

在這本書中,她列出了自己外出四個月的裝備清單,其中給6歲女兒帶的不過是“一件鋪棉雪衣,兩件毛衣,一條便褲,兩件毛背心,一雙襪子,一雙滾毛邊的靴子,一件法蘭絨襯衫,一條毛料緊身褲,一副毛料帶帽厚大衣,一頂有帶的硬式騎馬帽,一具鴨絨睡袋,一只可充氣墊子,以及一只玩具松鼠”。

書中墨菲自己也總結出帶娃旅行的心得,“我個人認為,小孩五到七歲這個階段比較能夠適應艱苦的旅行,因為五歲以下的孩子生理還不夠成熟,難以應付健康上的危險;而七歲以上的孩子,又比較不能夠以達觀的態度適應生活中的不便,以及各種奇風異俗;孩童八歲左右,就已經建立起自己對人生的看法(而且通常是強烈的),并不太樂意遵從父母的領導”。這是非常個人視角的觀察,不知道廣大帶娃父母讀畢是何感想。她似乎對于在旅途中“教育”孩子并無多大關注,這一點與大部分父母不太一樣。不過旅途本身就是一種教育,書中的瑞秋非常早慧。

墨菲還有一個特別之處在于,因為農村長大,受到的教育有限,雖然依靠自己讀了很多書,但與“上流寫作”仍然格格不入。她不像一些旅行作家有個當地的介紹人(local fixer)搞定一切,墨菲常常只身前往一個地方。她是個害羞的人,旅途中卻可以和任何人聊天,這可能是一種天賦,也可能是后天養成的習慣,但無疑有助于她融入任何一種艱苦的環境,同時獲得陌生人的善意。

晚年的黛芙拉·墨菲

不過墨菲不是腦子一熱就上路的人,她雖然能吃苦,但每次行前總是做好充分的準備。她還在沃特福德郡的山丘上練習發射自動手槍,在后來的徒步和行走中,正是這把手槍幫助她逼退狼群和小偷。在她旅行和寫作的后期,她越來越關心政治題材。她坐灰狗巴士穿越美國,經過三哩島,1979年美國最嚴重的核電事故發生地,寫下了《核賭注,爭分奪秒》一書(Nuclear Stakes, Race to the Finish)(1982年)。她隨后還前往艾滋病流行期間的肯尼亞和津巴布韋,革命后的羅馬尼亞,種族屠殺后的盧旺達,以及戰爭后的巴爾干。

一次在耶路撒冷摔倒后,近80歲的墨菲做了髖關節置換手術,再加上關節炎和肺氣腫,最終將一生步履不停的墨菲限制在她位于利斯莫爾的簡樸宅居——一棟17世紀的建筑,即便如此,她每天還保持著在河中游泳的習慣,墨菲活到90歲,可以說是將個人熱望實現到極致的一手人生了。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司