- +1

講座︱當(dāng)吉爾伽美什遇上大禹:東西方文明早期神話的比較

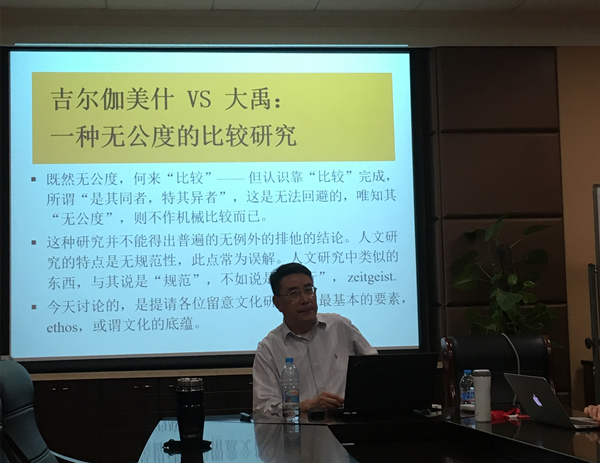

吉爾伽美什,相傳是統(tǒng)治著美索不達(dá)米亞地區(qū)的蘇美爾人的英雄,關(guān)于他的事跡,被記錄在公元前3000-2700年間《吉爾伽美什》史詩(shī)中;而大禹,則是中國(guó)神話傳說(shuō)和歷史古籍中的治水功臣以及夏王朝(約前2070年─約前1600年)的開創(chuàng)者,其事跡散見于《尚書·禹貢》、《史記·夏本紀(jì)》等中國(guó)古籍。兩者在時(shí)間和空間上都相去甚遠(yuǎn),但在彼此的傳說(shuō)敘事中,都有大洪水的記錄。歷史學(xué)家們進(jìn)行這種類似“關(guān)公戰(zhàn)秦瓊”的比較,會(huì)有什么樣的收獲呢?11月8日,復(fù)旦大學(xué)歷史系教授吳以義就以《吉爾伽美什VS大禹——一種無(wú)公度的比較研究》為題,從吉爾伽美什和大禹這兩位東西方文明的上古英雄出發(fā),對(duì)東西方文明的源頭和其各自的文化底蘊(yùn)做了一番探索。

歷史比較何以可能

在講座的開始,吳以義教授首先從方法論的角度對(duì)自己的講座題目進(jìn)行了一番解釋。科學(xué)史博士出身的他,引入了平面幾何中的“無(wú)公度”這一概念。在歷史學(xué)研究中,“無(wú)公度”可以被翻譯成“無(wú)可比性”。“我們說(shuō)一個(gè)柜子兩米高,一個(gè)桌子一米高,桌子和柜子,在高度上,具有可比性。雖然我們也可以去測(cè)量一瓶礦泉水的高度,但你去比較礦泉水和桌子與柜子的高度,沒(méi)有多大意義”。從表面上看來(lái),吉爾伽美什與大禹,他們出現(xiàn)的時(shí)間、空間,所行的事跡,都相去甚遠(yuǎn),二者之間,也是一種“無(wú)公度”的比較。

既然無(wú)可比性,那又為何要拿出來(lái)比較呢?這就涉及到人文學(xué)科與自然科學(xué)的根本性差異。“自然科學(xué)是高度保守的,它的規(guī)律和定理一旦被發(fā)現(xiàn)、被證明,那就是鐵律,具有絕對(duì)的排他性。比如你突然跑出來(lái)一個(gè)人,想在宏觀世界里去推翻牛頓三定理,說(shuō)自己發(fā)現(xiàn)了一套新的定理,大概沒(méi)有任何一個(gè)嚴(yán)肅的科學(xué)家會(huì)去搭理他,大家都會(huì)覺(jué)得他是一個(gè)笑話。但是歷史學(xué)和人文學(xué)科不一樣,任何理論和解釋都不能說(shuō)自己掌握了絕對(duì)的和全部的真理,因此,它不像自然科學(xué)的理論那樣有排他性。對(duì)于同一個(gè)問(wèn)題,你永遠(yuǎn)可以從不同的角度去解釋。”

吳以義教授進(jìn)一步說(shuō),在他看來(lái),人文學(xué)科沒(méi)有自然學(xué)科的那種“規(guī)范”,但有“風(fēng)行”,即一段時(shí)間內(nèi)流行的風(fēng)氣。時(shí)間久了,就會(huì)形成特定的學(xué)術(shù)流派。吳教授強(qiáng)調(diào),自己今天要做的,是“contrast”而非“compare”,是要通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)不同事物之間的差別。他援引了陳寅恪的話說(shuō),“比較研究方法,必須具有歷史演變及系統(tǒng)異同之概念。否則古今中外,人天龍鬼,無(wú)一不可取以相與比較……穿鑿附會(huì),怪誕百出”。也就是說(shuō),在陳寅恪看來(lái),對(duì)不同事物做比較,必須要考慮到歷史演變與系統(tǒng)異同。

吳以義教授指出,在早期農(nóng)業(yè)社會(huì),水災(zāi)是一種足以和世界末日相比的大災(zāi)難。而《吉爾伽美什史詩(shī)》和大禹治水的故事,都有對(duì)于大洪水的記錄。比較兩河文明和中國(guó)文明對(duì)于大洪水的應(yīng)對(duì),可以凸顯他們各自的文化特點(diǎn),對(duì)我們理解和把握這兩種迥然不同的文明很有幫助。在此,吳以義教授引入了“ethos”這個(gè)希臘詞,其在中文世界里并沒(méi)有明確的對(duì)應(yīng),大致可以被理解為一個(gè)群體特有的理念和精神面貌,抑或是“文化底蘊(yùn)”。吳教授表示,他本次講座的目的,就是希望通過(guò)將吉爾伽美什和大禹進(jìn)行比較,進(jìn)而探索兩種文明不同的“ethos”。

同樣是面對(duì)大洪水,東西方的反應(yīng)有何不同

吳以義教授首先對(duì)兩河流域與中國(guó)的地理狀況做了一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。兩個(gè)地區(qū)都是農(nóng)業(yè)社會(huì),需要穩(wěn)定的水量供應(yīng)。底格里斯河和幼發(fā)拉底河滋養(yǎng)了兩河文明,土壤肥沃,水量充沛,且當(dāng)?shù)刂車鷽](méi)有極端的自然障礙,與周邊地區(qū)交往方便。而中國(guó)雖然也有兩條大河的哺育,但是地理環(huán)境卻與外部世界基本隔絕,因此較為獨(dú)立地發(fā)展出了不同于其他地區(qū)的文明。

吳教授隨后對(duì)《吉爾伽美什史詩(shī)》的基本情況作了介紹。《史詩(shī)》大約在公元前3000-2700年間形成于美索不達(dá)米亞,現(xiàn)存的史詩(shī)被刻在12塊石板上。《史詩(shī)》大致說(shuō)的是野人安吉拉進(jìn)入城市,被半人半神的英雄吉爾伽美什打敗,成了他的朋友和隨從。之后吉爾伽美什和安吉拉又同森林神打斗,安吉拉戰(zhàn)死。吉爾伽美什為了理解死亡,長(zhǎng)途跋涉去尋找大洪水的幸存者,同時(shí)得知有仙草能讓人返老還童。后來(lái)安吉拉復(fù)活,吉爾伽美什問(wèn)他:“死是怎么回事?”整部《史詩(shī)》反映了英雄崇拜、超自然力量的介入、大洪水、人類對(duì)死亡的思考等主題。

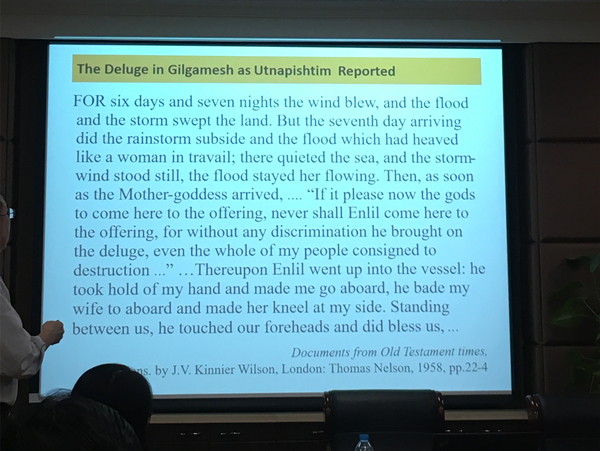

吳教授又將《吉爾伽美什史詩(shī)》中關(guān)于大洪水的描寫與《圣經(jīng)·創(chuàng)世紀(jì)》中關(guān)于大洪水的描寫做了對(duì)比。根據(jù)近代學(xué)者們的考證,《圣經(jīng)·創(chuàng)世紀(jì)》當(dāng)中關(guān)于大洪水的文本,很大程度上受了《吉爾伽美什史詩(shī)》的影響。

隨后,吳教授搬出了《史記·夏本紀(jì)》。將大禹治水的故事與吉爾伽美什史詩(shī)做對(duì)比,能得出不少有意思的結(jié)論。

首先,在吉爾伽美什史詩(shī)中,洪水是超自然力量、神明干預(yù)的產(chǎn)物。在《史詩(shī)》中,這種干預(yù)還是模糊而不清晰的,等到了《圣經(jīng)》中,大洪水的起源有了清晰的解釋:那是上帝對(duì)人類犯下的罪行的懲罰,意圖毀滅罪惡的人類(“耶和華見人在地上罪惡極大,于是宣布將使用洪水,毀滅天下地上有血肉有氣息的活物,無(wú)一不死。”)。而在大禹治水的記錄中,則是簡(jiǎn)單的:“洪水滔天,浩浩懷山襄陵,下民其憂。”顯然,中國(guó)古人完全將洪水看作自然事件。

其次,在《吉爾伽美什史詩(shī)》和《圣經(jīng)》中,洪水作為超自然力量,人在它的面前都是無(wú)能為力的。“在《圣經(jīng)》中,我們基本完全看不到諾亞的主觀能動(dòng)性,整個(gè)過(guò)程中,他一步一步都是聽從上帝的安排,唯一他自己主動(dòng)去做的,就是感覺(jué)洪水快退去的時(shí)候,放了只鴿子。”吳以義教授在這里風(fēng)趣地說(shuō)。而《史記·夏本紀(jì)》中則,則細(xì)致地描述了大禹治水的經(jīng)過(guò)(乃勞身焦思,居外十三年,過(guò)家門不敢入。薄衣食,致孝于鬼神。卑宮室,致費(fèi)於溝。陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇,山行乘。左準(zhǔn)繩,右規(guī)矩,載四時(shí),以開九州,通九道,陂九澤,度九山。令益予眾庶稻,可種卑濕。命后稷予眾庶難得之食。食少,調(diào)有馀相給,以均諸侯。禹乃行相地宜所有以貢,及山川之便利)。吳以義教授指出:中國(guó)古人在洪水面前,首先是覺(jué)得自然是可理解的,其次是可戰(zhàn)勝的;不僅如此,在這個(gè)過(guò)程中,很關(guān)鍵的,還有行政力量的干預(yù)。水災(zāi)的治理,有當(dāng)時(shí)的統(tǒng)治者堯舜的領(lǐng)導(dǎo),禹的父親還因?yàn)橹嗡涣Φ袅四X袋。

東方與西方,兩種不同的“ethos”

由大洪水的記錄出發(fā),吳以義教授引經(jīng)據(jù)典,討論中西方文化在基本觀念上的異同。吳教授將《荀子》中的一段話摘引出來(lái),與霍布斯在《利維坦》中的論述進(jìn)行對(duì)比。十六世紀(jì)的霍布斯認(rèn)為,因?yàn)閭€(gè)體的人能力相近,但資源又是有限的,因此,當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)個(gè)體對(duì)同一資源同時(shí)產(chǎn)生了需求,矛盾和沖突就不可避免,戰(zhàn)爭(zhēng)和毀滅也由此產(chǎn)生。對(duì)此,兩千年前的荀子有一段幾乎一模一樣的論述:“人生而有欲,欲不得則不能無(wú)求,求而無(wú)度量分界則不能不爭(zhēng),爭(zhēng)則亂,亂則窮。”兩人對(duì)人類的困境及其產(chǎn)生的原因有著完全相同的描述,但在解決的方案上,卻開始了大分流。荀子認(rèn)為,“先王惡其亂也,故制禮義以分之”。可見,在荀子那里,最高的裁決者“先王”,而解決的方法則是“禮”。而在霍布斯那里,憑借著超乎人類之上的自然法則的約束,人和人之間才能夠訂立契約,進(jìn)而避免“一切人對(duì)一切人的戰(zhàn)爭(zhēng)”。西方人強(qiáng)調(diào)超越人類之上的力量和法治,而中國(guó)人則強(qiáng)調(diào)人自身的力量和道德建設(shè)。

吳以義教授還討論了“平等”的觀念,受基督教教義和自然法則的影響,西方人傾向于認(rèn)為每一個(gè)人都是平等的個(gè)體。“我最早去美國(guó)的時(shí)候,一個(gè)美國(guó)朋友喊他老爹‘Hey, Gary’,我震驚得不得了。反過(guò)來(lái)看我們中國(guó),一直強(qiáng)調(diào)的是禮樂(lè)秩序和三綱五常,所以即便到了今天,大人說(shuō)小孩不懂事,還是經(jīng)常會(huì)說(shuō)這個(gè)人‘沒(méi)大沒(méi)小’”,吳以義說(shuō),“在對(duì)于鬼神和死后世界的態(tài)度上,我們也一直是比較曖昧的,是一種理性的不可知論,未知生焉知死嘛,西方人不大能理解這個(gè)。美國(guó)人問(wèn)你,你信佛嘛?信基督嗎?哦,你都不信,那你是無(wú)神論者。我說(shuō)我也不是無(wú)神論者,他說(shuō)那你信什么?你一定得信一個(gè),不然你就是無(wú)神論者。其實(shí)我們中國(guó)人,很少西方人意義上的那種無(wú)神論者”。

講座的過(guò)程中,吳以義教授金句迭出,比如他說(shuō)“好的歷史研究不只是講過(guò)去的故事,而是講歷史怎么發(fā)展,看你能不能看明白那個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程”;“看一個(gè)人是不是好的歷史學(xué)家,并不是看他知道或是寫了多少過(guò)去的事,而是看他是否明白歷史的節(jié)點(diǎn),知道歷史是如何發(fā)展演進(jìn)的”。兩個(gè)小時(shí)的講座下來(lái),筆者恍如看《哈利波特》里的鄧布利多教授變魔法,古今中外的各種文獻(xiàn)史料,信手拈來(lái)、舉重若輕,不禁令聽眾大呼過(guò)癮。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司