- +1

“離滬潮”發生了嗎?疫情后的人口流動問題探討

原創 連俊翔 仝若楠 上觀數據

“逃離北上廣”一直是網絡熱詞,而還未結束的這場疫情,讓離開大城市、去往中小城市,再次成為很多年輕人熱議的選擇。

那么,疫情和人口流動之間到底存在怎樣的關系?

疫情影響短期人口流動

盡管在社交媒體上曾彌漫“逃離上海”的論調,但從實際數據上來看,目前還無法推導出 “離滬潮”的發生。

從鐵路運行數據看,6月7日至6月13日,上海日均預計發送旅客約為3.24萬人,日均預計到達旅客2.492萬人。兩者幾乎持平,相比2021年同期的25.1萬人(發送)和26.6萬人(到達),都存在較大差距。

原因可能是上海鐵路目前尚未完全恢復常態,班次相對較少。

而在其他出行方面,根據高德地圖的遷徙大數據,蘇州、嘉興、杭州、南通、無錫五個長三角城市與上海的人口流動關系最為密切,而與2021年同期相比,今年上海到這些城市的意愿遷出指數和實際遷出指數都有所降低。

2021年6月8日,上海到蘇州的意愿遷出指數為32.01,實際遷出指數為19.11,分別是2022年6月8日遷出指數的2.85倍和5.79倍;而從上海到嘉興與杭州的遷出指數僅次于蘇州,與去年同期相比,今年上海到這兩地的實際遷出指數也分別下降了3.32倍和4.1倍。

當然,遷出指數較低,和目前交通不便、各地防疫隔離措施較嚴存在較大關系。

那么,未來上海人口是否會有所變化呢?

一個可以參考的例子也許是武漢。

從2020年武漢的數據來看,疫情后的確會出現短暫的人口流失。

武漢市測繪研究院羅名海研究員根據百度地圖位置服務數據發現,2020年2月,受疫情的影響,武漢居住人口與就業人口分別下降至2019年平常時段的62%和22%。

但另一方面,從武漢的數據也可以發現,疫情對人口流動造成的影響只是暫時的,疫情結束后,在短時間內流出的人口將逐漸回流。

武漢2020年4月解封后,人口規模便顯著回升,居住人口恢復至2019年平常時段的76%,就業人口恢復至60%;5月武漢全面復產、復工、復業后,居住與就業人口便進入平緩的恢復期;到 2020年12月,居住人口已恢復至2019年平常時段的97%,就業人口也已恢復至平常時段的92%。

復旦大學人口研究所任遠教授表示,從短期來看(一般來說在疫情發生后半年內),新冠疫情會對城市的人口流動造成明顯影響。表現為社會經濟活動下降,新增就業機會減少、城市的失業率增加等,會導致人口減少流入、增加向外流出,外來人口的回流或者離開也表現得非常明顯。但這種流出是非常短暫的,隨著疫情的結束也將迅速反彈。

長期流動與經濟社會發展有關

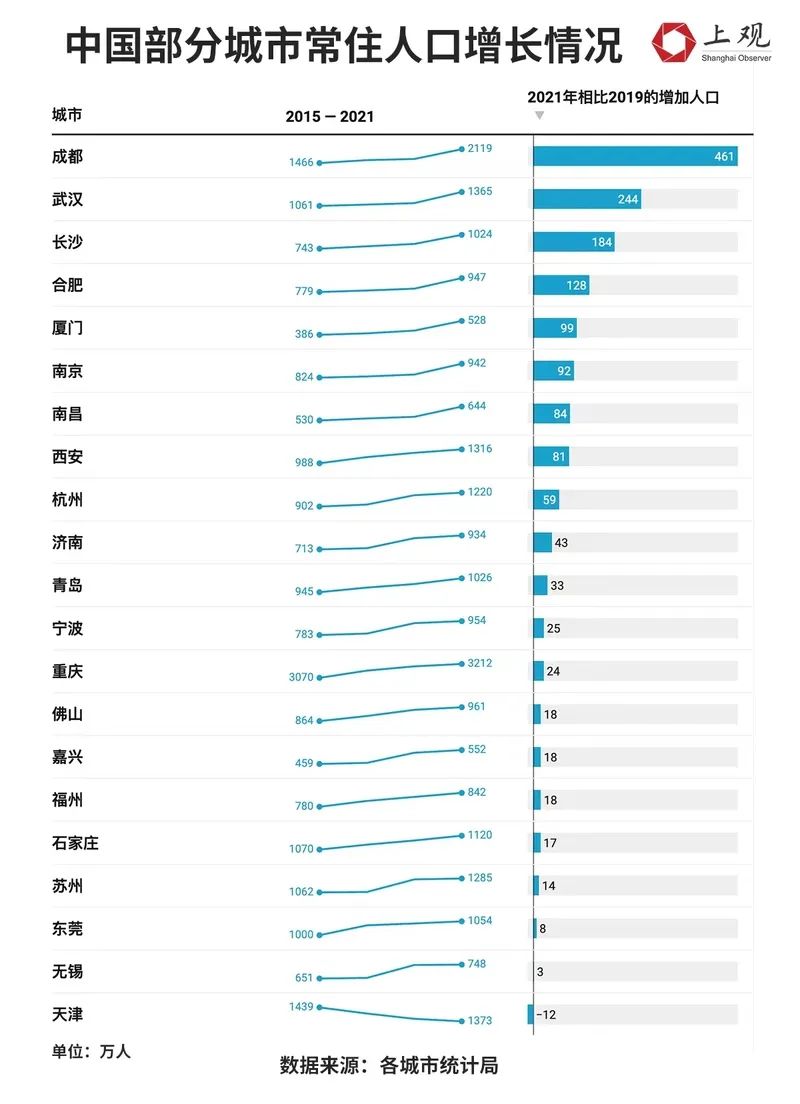

若將時間維度進一步拉長,觀察武漢近兩年的人口數據變化,就會發現,疫情后武漢的人口不但沒有減少,反而是近兩年全國人口增長最多的城市。

2021年,武漢常住人口達到1364.89萬人,相比2019年增加了243.69萬人,為中部地區人口第一城。

從增幅上來看,武漢近兩年的增幅也顯著提高。

以兩年為間隔進行觀察,2019年至2021年,武漢常住人口的增幅達到21.73%;而2017至2019年,增幅僅為2.93%,相差了7.41倍;2015至2017年增幅為2.69%,相差了8.08倍。

任遠教授表示,城市人口的變動與經濟社會發展緊密相連,經濟快速發展提供更多的就業機會,就能帶動人口的流動和集聚。

武漢近兩年經濟的快速發展便是最好的證明。

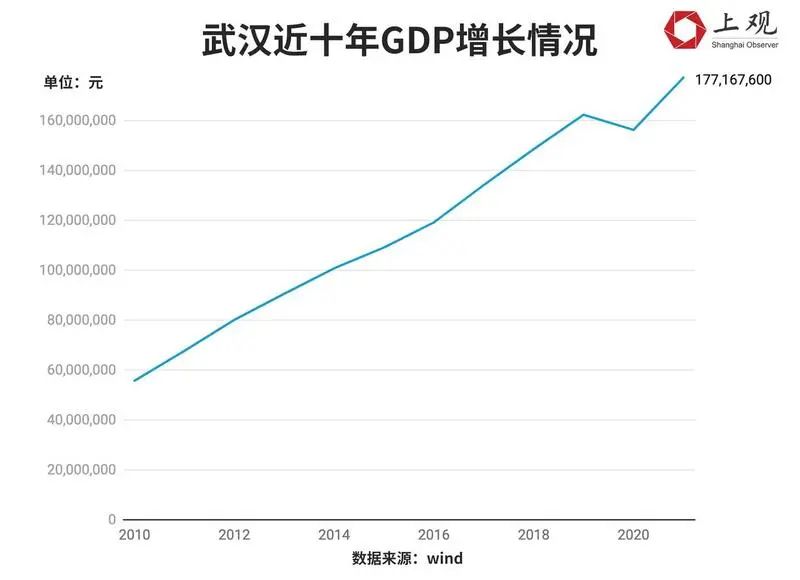

2021年,武漢GDP達到17716.96億元,成功排進全國前十,位列第九。在增速上,武漢達到全國領先的位置,經濟后勁依舊強盛。2021年,武漢GDP實際增速為12.2%,名義增速則達到13.5%,均快于GDP前十名的其他城市。

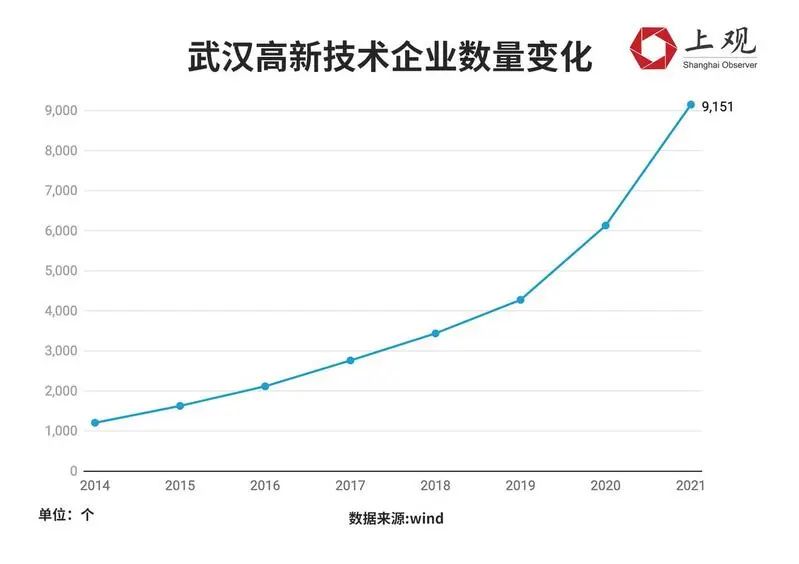

當然,并非所有的GDP增長都能和人口流入掛鉤,但武漢GDP增長的主要動因還是工業的增長與優化。2021年武漢工業增加值同比增長14.2%,是近9年以來的最快增幅。值得一提的是,高新技術企業數量成倍增長。2018年,高新技術企業數量為3438個,而到了2020年,已增加至6131個;2021年更是增加至9151個,相比2018年翻了2.66倍。2021年,武漢高新技術企業數量位居全國第八,中西部第一。

高新技術企業大部分為制造業,其數量提升,吸引和容納了大量年輕優質勞動力,這也是為何武漢人口能在疫情后快速增長的原因。

一線城市仍是重要人口流入地

那么,到底是什么在影響疫情后人口的流動?

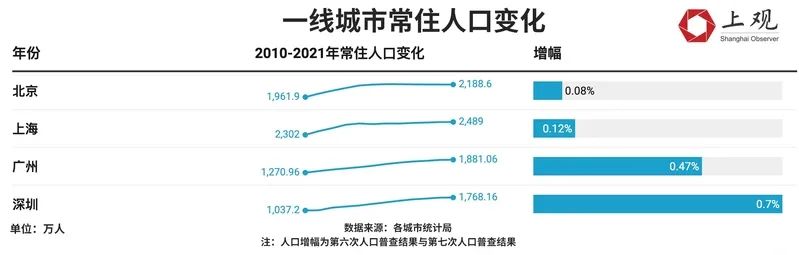

如果從數據來看,疫情以來的近兩年來,除北京外,一線城市并未出現人口流失的情況,相比2018與2019年,上海、廣州、深圳的人口依舊在不斷增加,并且增幅還有所提高。

2020與2021年,上海常住人口增加了近14萬人,增幅達到0.57%。相比于2018與2019年,增幅有所提高,增加了0.2%。

深圳在這兩年間人口增加了102.04萬人,廣州也增加了82.93萬人,增幅分別達到6.12%與4.61%,相比2018與2019年,增幅也分別提高了1.64%和1.16%。

北京常住人口的下降也與疫情關聯不大,早在2017年,北京常住人口便進入下降趨勢,平均每年減少1.36萬人,2018年減少的人口數量最多,達到2.7萬人。而這背后的原因較為復雜,不僅包括生活成本的壓力,也包括戶籍政策等因素。

不過,疫情后,二線城市的人口流入開始出現分化,從地區上來看,中、西部城市近兩年人口吸引力增強,除武漢外,成都、長沙、南昌人口快速增長。

2021年,成都市GDP為19916.98億元,排名全國第七,實際增速為8.6%。同年,成都常住人口達到2119.2萬人,人口總量在全國名列前茅,擠進前五。其中2020年與2021年增幅較大,2年間增加了近461.1萬人,增幅達到27.81%。

長沙與南昌近兩年人口增幅也較為顯著。2021年,長沙市常住人口為1023.93萬人,相比2019年增長了184.48萬人,增幅達到21.98%;南昌2021年常住人口為643.75萬人,相比2019年也增加了83.69萬人,增幅為14.94%。

此外,長三角沿海城市的吸引力依舊強盛。杭州、蘇州、南京、合肥等城市人口穩定增長。

2017至2019年是杭州人口快速增長的階段,兩年間人口增加了214.5萬人,增幅達到22.66%。在2019年至2021年,增幅有所下降,但依舊增加了約59.1萬人。

蘇州與杭州相似,在2017年至2019年人口快速增長,增幅達到18.94%,而近兩年有所放緩,保持穩定增長的態勢。

南京與合肥是長三角近兩年人口增長較快的城市。

南京近兩年常住人口增加了92.34萬人,增幅達到10.86%,總人口達到942.34萬人;而合肥近兩年人口總量也增加了127.6萬人,增幅達到15.58%。

總體而言,疫情對城市人口流動更主要是短期的影響,隨著疫情以后的經濟恢復,疫情帶來人口流出效應會逐步減弱和抹平。

最終,城市人口的發展還是受到經濟社會發展整體趨勢的影響,尤其是產業對就業的影響。可以預判,在未來很長一段時間,如果不采取人為限制,大量資源集中的一線城市仍然會是我國重要的人口流入地區,而部分經濟發展更快的二線城市,也將從其他不發達地區吸引更多的人口流入。

原標題:《“離滬潮”發生了嗎?疫情后的人口流動問題探討》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司