- +1

銳評 | 《時時刻刻》:文本關聯與性別研究

原創 范慧涓 新青年電影夜航船

作者丨范慧涓

指導老師丨張慧瑜

【摘要】本文賞析由英國導演史蒂芬·戴德利執導的電影《時時刻刻》,該片改編自美國作家邁克爾.坎寧安基于《達洛維夫人》這部作品及其作者伍爾夫的經歷創作的同名小說,其電影藝術主要在于采用非線性剪輯手段將不同時空下三位女性的故事串聯在一起。影片中三段故事性文本與上述伍爾夫的小說文本形成了互文關系,每個文本的女主角都有同性戀以及雙性戀傾向,都遭遇并試圖應對某種精神危機,這一過程中她們的自我意識與身份認同耐人尋味,與此同時,男性角色在她們生活中的角色也值得思考。

【關鍵詞】時時刻刻,達洛維夫人,互文性,女性主義,自我意識

01

文本關聯邏輯:互文性邏輯上的重讀、戲仿或改寫

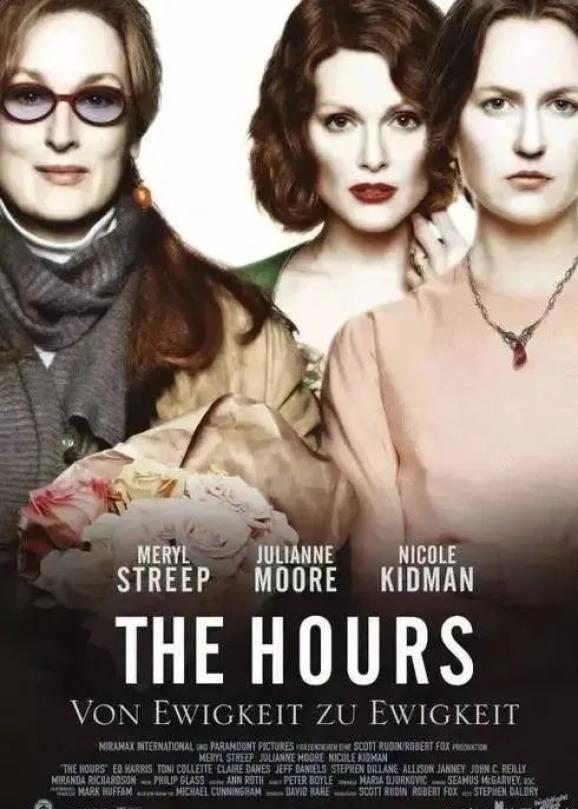

邁克爾.坎寧安的小說《時時刻刻》于1998年出版,不久史蒂芬·戴德利以該小說為藍本拍攝了同名電影,于小說出版后的第四年即2002年上映,在歐美觀眾中間引發了巨大反響,并獲得了多項奧斯卡獎提名,其中演員妮可·基德曼摘得奧斯卡最佳女主角獎。該片的大獲成功與其文學內涵和文化意義關系很大。《時時刻刻》以《達洛維夫人》為線索連結起不同時間、不同地點的三個女主角一天的經歷,回應英國女作家弗吉尼亞.伍爾夫的部分關切——對女性生存困境的反思,對人類生死意義的探討等。以弗吉尼亞.伍爾夫在英美乃至世界文學界的名氣,及其作品在現代主義和女性主義建構上的地位,該電影引來文化人大量關注和討論,還獲得了奧斯卡獎的青睞,也是在人們的意料之中。

《時時刻刻》的第一個女主角即是弗吉尼亞.伍爾夫,展示她生活的時間和地點被設定為1923年位于英格蘭的里士滿。《時時刻刻》中伍爾夫幾乎始終在構思《達洛維夫人》的寫作,想用整本小說講述達洛維夫人某一天的經歷。這一天看似稀松平常,無非是早起她去店里買花,著手籌備一個派對,最后派對成功舉辦了;然而這一天又很特別,因為對達洛維夫人來說,就在這一日,命運突然變得清晰起來,而且直指生死去留問題。作家伍爾夫本打算結束小說里達洛維夫人的生命,后又改變主意而決定讓退伍軍人賽普蒂默斯死去,以他的輕生向達洛維夫人彰顯生命的可貴。觀眾們在看到伍爾夫寫作這部意識流杰作過程的同時,也會注意到她與丈夫萊納德、女主仆娜莉以及妹妹凡妮莎的互動模式。影片呈現的是日常生活的平凡和瑣碎,然而其背后也有以小見大的深刻意涵。這段故事發生于一戰后的復蘇期的英國,在戰火中落下精神疾病的賽普帝摩斯,以其自殺宣告著戰爭給人帶來的心靈創傷;而作為上流社會貴婦的達洛維夫人,惶惑于沒有活出真正自我的種種心理活動,反映出社會風氣和階層規范對女性的壓抑。

電影中分處不同時空的其他女主角的故事也都發生在一天之內,短短一天的事情折射出人物長期的心理狀態以及生命境況。生活于1951年洛杉磯的勞拉.布朗是一個在外人看來生活幸福美滿的家庭主婦,她住在舒適的大房子和環境優美的社區里,有體貼的老公丹和乖巧的兒子瑞奇,四個月后二胎就要降生;勞拉本人堪稱賢妻良母,家務活打理得利利索索,家人生活起居照顧得無微不至,甚至在每個細節上都力求完美,比如說,她為了給丹做生日蛋糕不惜費做兩遍的工夫。可是勞拉渴望逃離這種死氣沉沉、失去自我的生活。電影講述的勞拉的一天就是她為老公慶祝生日的那天,是她對前來拜訪的老朋友基蒂再生同性戀情愫的一天,也是她幾近做出自殺嘗試、而后又打消這一念頭的一天。這一日她隨身攜帶并時不時閱讀的書便是《達洛維夫人》,她讀到書中某些話會觸景生情,聯想到自己當前的處境和未來的打算,仿佛她與達洛維夫人有某種連結,與伍爾夫在進行某種跨越時空的對話。二戰后美國的世界超級大國地位得到鞏固,隨著經濟不斷增長,美國人享有高生活水平,但是物質的繁榮非但沒有解決、反倒加劇了精神的空虛。從戰場歸來的英雄得到了社會的優待,溫馨的小家是對他們舍生忘死貢獻的回報,人們認定妻兒帶來的幸福是他們應得的。社會的期望賦予勞拉充分的理由去做一輩子賢妻良母,在家庭責任強大的約束之下,她對自己的生活狀態更感不安與厭倦。

第三個故事的背景是2001年的紐約,女主角克萊莎.沃恩被許多電影評論家稱為現代版的達洛維夫人,不僅僅因為她的名字與達洛維夫人相同,也不只是由于前男友管她叫達洛維夫人,而且原因也在于她和達洛維夫人的經歷有許多相似之處——同樣是要舉辦一個盛大的派對,同樣是清晨去花店買了鮮花,同樣因為某男性角色的自殺而獲得了某種頓悟。生活在21世紀的美國繁華都市,和另外兩個女主角相比,克萊莎對自己生活有更多自主掌控,這一新時代的女性有同居十多年的同性戀伴侶,她的親生女兒是通過試管授精生出來的。擺脫了傳統慣習束縛的克萊莎也有自己的苦衷:她最懷念與前男友理查德在一起的日子,希冀以義務照顧理查德的方式重溫過去,而實際上過去的時光再也不可能重來,她也因飽受戰爭創傷和艾滋病之苦的理查德的輕生而精神崩潰。而她的現代之處就在于她能最終從心理危機中走出來并開始了新的生活。

《時時刻刻》三個子電影文本都與《達洛維夫人》小說文本有呼應,可以分別概括為《達洛維夫人》的寫作、《達洛維夫人》的閱讀、《達洛維夫人》的現代演繹。事實上,坎寧安的《時時刻刻》對《達洛維夫人》在情節、意象、手法方面都有戲仿,主題思想有重合之處又有延伸之處,對伍爾夫原作有調侃、挑戰,但表達更多的是敬意。聚焦于女性精神困境的幾個文本之間的互文性,為我們賞鑒電影《時時刻刻》提供了必要線索。從作家伍爾夫本人到《達洛維夫人》中的角色再到《時時刻刻》的人物,我們可以看到一層層的投射關系。譬如,達洛維夫人和賽普蒂默斯各自體現了伍爾夫一部分特質,而勞拉和克萊莎與達洛維夫人的某些側面有對應,因此又和伍爾夫的思考形成微妙關聯。可以說,這是一部關于弗吉尼亞.伍爾夫和她筆下的達洛維夫人的電影,對女作家伍爾夫的人生經歷還有作品思想進行了文學批評層面的重讀,以及文學創作層面的戲仿、改寫或重構。

《時時刻刻》海報 (圖片來自互聯網)

02

主題深入分析:性別研究視角下的女性主義、自我意識和雙性同體

1. 女性主義:女性對抗男權社會壓迫

筆者綜合查閱的資料認為可以把女性主義簡單理解為:女性反思在男權社會中被壓迫的原因、并為自己爭取更多權利、自由和更高地位的思潮或者運動。有學者指出《時時刻刻》中三個女主角所處的時代正好分別對應三次女性主義浪潮:1920年代的弗吉尼亞.伍爾夫被認為是當代女性主義批評的啟蒙者之一,她注意到文學作品和文學批評的話語被男性學者主導的事實,在自己的作品中不但描寫女性外在的掙扎,而且體現其內在的思考;到了西方政治相對動蕩的1960年代,女性主義批評作為一種文本批評或話語批評類型才正式出現,女權主義運動也進入一個活躍時期,致力于解決性別不平等和婦女弱勢地位的問題,上世紀50年代勞拉.布朗的處境反映一些美國中產階級家庭婦女生活狀況,優裕的物質條件、溫馨的家庭氛圍無法消解內心的不安、空虛、壓抑,她們仿佛只為家庭成員而活,沒有伸展個人天性的空間;20世紀90年代開始,女權主義運動將不同國籍、不同地域、不同文化背景的婦女權益考慮進來,這個時代的性少數群體得到了更多包容,女性言行的自由程度和社會接受度比原來高了很多。

《時時刻刻》中弗吉尼亞.伍爾夫這一角色雖然有真人作原型,但是她的戲份畢竟是邁克爾.坎寧安創作出來的,于是電影中的敘事既貼合女作家的真實經歷,又帶有想象和設計 的成分。影片中的伍爾夫是一名作家,也是一個女人,這兩個身份使她圍繞女性在家庭和職業兩種語境中遭遇的思考與寫作尤其具有意義。伍爾夫的寫作實踐與她的人生經歷息息相關關,多次精神崩潰還有最后自殺的事實是她生命的一部分寫照。這部電影在講述女作家1923年在里士滿休養并寫作期間一天的經歷之外,還在開頭和結尾都展現了她于1941年投湖自盡的畫面,顯然弗吉尼亞的自殺抉擇是影片特別關注的一個點,導演和編劇或許想以此表達對這位關于生死問題有著痛苦思索的女作家的敬意。電影體現了在文學批評界流行的觀點,即伍爾夫精神上所受的折磨和她做出的死亡抉擇,源于父權社會的重壓以及她自身的自由女性主義意識。《時時刻刻》中萊納德對弗吉尼亞的關心便構成一種監視。萊納德本人做事極為負責,有板有眼,講究守時,把握精確,為了幫助妻子恢復健康,為她規定了生活地點與生活方式,時時督促她遵循醫生的要求、配合家里的安排,讓女作家感覺到自己的自由受到了夫權的鉗制。弗吉尼亞也與女主仆耐莉存在沖突,沉浸于寫作的弗吉尼亞對其他事情常常心不在焉,不能及時回應耐莉對女主人的請示,女仆的刻板作風和氣急敗壞的情緒也令弗吉尼亞不爽。萊納德和耐莉都是勤勉務實的工作者,代表了運轉卓有成效的客觀世界,而弗吉尼亞卻無法配合這個世界的前進,自然生發格格不入之感。父權主導的家庭以及社會對勞拉.布朗的期待是安心做戰爭英雄的賢內助,勞拉的良心也告訴她務必要履行好身為妻子和母親的責任。可是社會的期待值越高,家庭的擔子愈重,盼望逃離這一切的念頭就帶來更多愧疚,同時這一設想也因難以實現而變得越發誘人,勞拉面對的兩難正是她痛苦不安的根源。相比之下,克萊莎.沃恩的情緒崩潰則并非是受到男權社會壓迫的緣故,而是對前男友的戀舊情結使她不能充分享受當下的時光,并且前男友的輕生使她對生死意義產生困惑。她并沒有遭遇社會規范給她帶來的束縛,說明那時候的女性更可能過上隨心所欲的生活。另外值得提及的是,克萊莎的故事也沒有脫離貫穿影片始終有關女性生存境遇的主題,她失落之時的反思即是女性在精神困境中加深對生命意義認識的一例。

《時時刻刻》劇照 (圖片來自互聯網)

2. 自我意識:認識并應對自我的分裂

自我意識是哲學史上一個內涵豐富的概念,與人如何認識自己這一古老話題相關。這里選取拉康關于自我意識的理論作為分析依據。拉康重視他者在自我意識塑造中所起的作用,認為自我意識的存在必須建立在被另一個自我意識認可的基礎之上,也就是說,人們在看自己的時候是以他者的眼睛來看自己,如果沒有作為他者的形象人們就不能看到自己。按照這一邏輯,弗吉尼亞.伍爾夫認識的自我便是周圍的人眼中的她,萊納德與耐莉等人看到的弗吉尼亞是脾氣古怪的病人、愛胡思亂想的文學家,也是不夠稱職的女主人,這一形象不能令弗吉尼亞滿意,她感覺在寫作世界中馳騁的真實自我并不是這樣的,理想的自我也與他人的看法有很大出入。既然她想要的認可無法從身邊的人身上得到,她就通過寫作來創造一個能理解她的他者,來建構更為理想的自身的存在。于是她會將自我部分投射到小說人物身上,借小說中角色之思想、言行表達個人的困惑或領悟。就像女作家的妹妹娜莎所評論的那樣,即“伍爾夫擁有另一個世界,就是她的小說世界”,可以說她也擁有兩個自我——現實中別人眼中的自我,還有憑小說建構出來的作家的自我。以《達洛維夫人》為例,小說中女主角的意識流映射了伍爾夫的心路歷程,她們都曾對活下去的意義產生過懷疑。本覺得活著沒意思的達洛維夫人,在派對上聽到塞普蒂默斯自殺的消息,羨慕他有勇氣獲得自我解脫的同時,又意識到其自殺對周圍世界影響并不大——世界照樣正常運轉,所以總體上這件事情讓達洛維夫人看到輕生的價值沒有那么大。作家伍爾夫一生也數次嘗試過自殺,但更多時候她試著克服精神問題,通過寫作彰顯自己生命的價值。不同于小說中達洛維夫人放棄自殺的選擇,伍爾夫在生命的最后結果自己的性命,說到底還是由于活著的時候她感覺自我是被壓迫和控制的,即便是求助于寫作的世界也沒有很好地讓她擁有理想的自我。

對于勞拉.布朗來說,她真正的自我告訴她只有逃出家門才能自由生活、廣泛閱讀;然而她應然的自我卻命她必須像很多當時許多其他女性一樣做完美的家庭主婦,事實上,賢妻良母就是外人勞拉的評價,在離家出走前她的所作所為無可條挑剔。這兩種對抗的自我意識或自我形象造成了勞拉的自我分裂,導致她遭遇了身份危機。她渴盼的自我與實際的自我反差太大,以至于面對老公和孩子的她像一個女演員,待在家中就像身處牢籠般令她窒息,帶來空虛和悲哀感。勞拉最終做出拋棄家人這一反傳統、不道義的選擇,表明她更傾向于去做理想的自我或實現真正的自我,對她而言這比擔當責任和保持名聲更為重要。勞拉的另一重身份危機由對自己同性戀傾向的羞愧與內疚導致,她其實強烈認同那時社會對性少數取向的排斥,電影中勞拉幾乎就是在親吻基蒂之后即進入情緒崩潰的狀態,暗示同性戀問題是她對個人身份產生懷疑的一個根源。

克萊莎受同性戀問題的困擾則輕微得多,一方面因為她生活的時代、身處的社會對性少數群體更包容,外界能夠接受她有同性伴侶的事實,另一方面是她自己對此心安理得,看重人與人的感情而不計較性別差異,對同性戀和雙性戀保持開放的態度。克萊莎的痛苦在于放不下一段一去不復返的往事,對這段故事中前男友理查德還保有依戀,而理查德的自殺及他的臨終話別使她感到天旋地轉——理查德說自己一直茍且活著只是為了讓克萊莎滿意,還提到多少年來克萊莎為了照顧自己生活受了影響,希望他死了之后克萊莎就能更多考慮自己,在跳窗前真摯總結說他們度過了最幸福的時光。克萊莎在震驚之余,從理查德的臨別寄語中得到繼續好好生活的動力,像達洛維夫人一樣從別人的自殺中悟得生命的意義。與另外兩位女主角不同,克萊莎沒有遭遇理想中的自我和別人眼中的自我相矛盾的自我分裂,她也有身份認同以及身份轉換的危機:她曾經是理查德的女朋友,后來是義務照顧他的護工,同時又也有另外的感情生活,有同性戀伴侶和女兒陪伴;盡管后一種情感關系是她生活的核心,但她最念念不忘與前男友理查德在一起的日子,在處理同性戀和異性戀關系、在不同角色之間互換跳轉,以及區分過往和現在這些問題上遇到一定困難。

3. 雙性同體:雙性戀普遍存在的解釋

雙性同體指的是一個人身上兼備男女兩種性別的特質。雙性同體思想在坎寧安的《時時刻刻》和同名電影中都有體現,主要表現為生活在三個時空的女主角共同的雙性戀傾向。電影中女性之間的吻出現了幾次,包括弗吉尼亞親吻妹妹娜沙,勞拉親吻好朋友基蒂,克拉沙親吻同性伴侶薩利,這樣畫面的反復出現說明作者和導演想要表達某種訊息——女性對同性的需求或者說欲望可以是普遍的,這可以被解釋為女性對擁有男性氣質的向往,期待通過同性戀求得性別缺憾的補償;然而這種人類情感長期得不到社會主流承認,而處于被排斥的邊緣地帶,同性戀很長時間內不是一件光明正大的事情,同性戀者對自己的自然欲望感到慚愧,尤其是給女同性戀或雙性戀者造成很大負擔,這是為電影的編導所批判的。的確,這部電影的一個特殊之處在于它是徹頭徹尾的同性戀的盛宴,但電影制片人并未試圖將同性之愛正常化,相反,影片中相關人物不同程度上因這一身份感到困擾甚至煎熬。

《時時刻刻》海報 (圖片來自互聯網)

03

小結

《時時刻刻》中弗吉尼亞.伍爾夫的電影敘事圍繞她構思和寫作《達洛維夫人》展開,這是整部電影三段故事中最凸顯、最重要的一段,因為我們可以獲得一個有意思的發現:勞拉和克萊莎命運的每一次轉折,都發生在弗吉尼亞對《達洛維夫人》的改寫之后,就好像勞拉和克萊莎是弗吉尼亞筆下的人物,暗示前兩者與達洛維夫人這一角色的關聯;影片開頭和結尾都是弗吉尼亞的旁白,也是弗吉尼亞做出自殺決定的畫面,可以體現出她身份地位的特殊性。

電影通過對比生活在20世紀三個不同時空的女性各自一天的表現,詮釋了三個時代縮影下三位女性對自由的追求,對生死意義的思考以及對生死抉擇的掙扎。考慮到電影文本及其互文性,結合文學或影視作品的創作背景,可以說,從伍爾夫到坎寧安再到該電影的制作人,婦女逐漸從父權制度下對于女性的偏見和刻板印象中解脫出來,在探索真正的自我、身份和主體性之路上不斷有新的收獲。

參考文獻

[1] 國春玲.從女性主義視角看邁克爾.坎寧安的《時時刻刻》[D]. 長春:東北師范安大學英語語言文學系,2014.

[2] 劉文. 拉康的鏡像理論與自我的建構[J].學術交流, 2006, (07): 24-27.

[3] 劉莎. 文本交織中的主題變奏:《達洛維夫人》、《時時刻刻》及其同名電影的互文敘事研究[D]. 重慶:重慶大學英語語言文學系, 2013.

[4] 王麗莉.解讀邁克爾.坎寧安的《時時刻刻》[J]. 外國文學研究, 2004, (06): 84-89.

[5] 周燕.從女性主義到雙性同體——《時時刻刻》對《達洛維夫人》的批判繼承[D].上海:復旦大學中國語言文學系,2009.

(本文為北京大學新聞與傳播學院《影視與文化研究》2021年度課程作業,獲得“新青年電影夜航船2021年優秀影視評論”)

新青年電影夜航船

本期編輯 | 馮萱

圖片來源于網絡

2000年,新青年網站電影夜航船出發,那是盜版DVD、電影BBS的時代。

2019年,新青年電影夜航船再度出發,期待用電影來思考人生與社會。

電影不是特殊的文化趣味,也不是喂養觀眾的廉價雞湯。電影是一份邀請,一次聚集,一次分享,一種無名的大眾對未來的探險。歡迎朋友們重新登船!

原標題:《銳評 | 《時時刻刻》:文本關聯與性別研究》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司