- +1

當下所有關于我國能源問題的討論,都逃不出這三種“關系”

二月下旬以來爆發的歐洲大陸嚴重地緣政治對抗,能源、能源價格和能源交易成了此次博弈的工具和“武器”,這又讓國人把目光聚焦到我國的能源問題上。

這兩年,隨著我國發展的內外部環境發生重大變化,中央提出了“六穩六保”,其中之一便是保能源安全。當前,日益上漲的國際油價已經傳導至國內成品油消費市場,讓老百姓的出行交通成本顯著增加,能源問題更成為街頭巷尾議論的話題。

能源問題一直是事關國計民生的重大問題之一,無論國內國外。能源問題更是個復雜的問題,涉及的各個方面似乎包羅萬象:能源安全(尤其是對外依存度居高不下的石油天然氣的供應安全)、能源轉型、能源生產與供應、能源環境與安全(特指對環境的影響和對人身安全的影響)、能源價格、能源消費與市場、能源科技與技術、能源企業、能源國際合作、能源管理……

其實,以上所有關于能源的問題,歸納起來,無非就是要處理好三方面的問題,或處理好三方面的關系。

一是體制機制問題,即如何處理好國企與民企的關系,或曰政府與市場的關系。

二是能源結構問題,即如何處理好傳統能源與非傳統能源發展的關系。

三是能源布局問題,即如何處理好集中式能源供應與分布式能源供應的關系。

下面,對這三個關系,一一說道說道。

一、能源體制:如何處理好國企與民企的關系?

說實話,這個問題很宏大。于我國能源產業而言,到底是政府“有形的手”多一點、還是市場“無形的手”多一點,不是清泉三言兩語能夠論述清楚的。我們還是以老百姓、普通人的視角來看看此問題。在老百姓眼里,能源問題可能就是煤炭、石油、天然氣、電力與電網、新能源等的價格是高是低?國家如何管理這些產業?也可能就是三桶油怎么了?油價如何能降下來?國家油氣管網公司成立是怎么回事?去年下半年東北很多地區為何拉閘限電?我國新能源及非化石能源產業的競爭狀況如何?

這些問題都離不開一點:如何處理好政府與市場的關系。

若按照國企主導還是市場主導的程度劃分,這個問題的現狀是:

首先,于傳統電力和電網這一公用事業而言,在我國完全是國企主導。于是,大家看到的是,無論五大發電集團+四小豪門(五大集團:中國國電、中國華能、中國大唐、中國華電、中國電力投資集團公司;四小豪門:國投電力、國華電力、華潤電力、中廣核),還是國家電網和南方電網公司,均由國企主導。若從西方經濟學的語境解釋,這一領域屬于“寡頭壟斷”,即由有限的幾個國企集團參與和運營管理著整個產業。

其次,于石油和天然氣及石油化工產業而言(含連接油氣上游和下游的管網),在我國基本上呈現“政府為主、市場為輔”的特點,即“有限多元”“有限競爭”。在石油天然氣勘探開發上游產業,主要有三大石油央企主導,外加有限的民營企業參與;在煉油化工和成品油銷售下游產業,除了三大石油央企重點參與,民營的市場主體也很多,如浙江、山東、遼寧的地煉、化工和銷售企業,多達數百家,大型的有浙江榮盛、山東東明、遼寧寶來、新奧燃氣等,這一領域基本接近“完全市場競爭”;油氣和成品油管道領域,基本上是國有企業在經營。

第三,于煤炭產業而言,在我國基本上呈現“國企有限、民企無限”的特點。煤炭產業在我國上世紀90年代就放開了,市場“無形的手”的調控遠遠多于政府“有形的手”的管控。呈現煤炭央企(如國家能源集團)、地方省市國企(如晉能集團(山西))和數不清的大小民企煤炭企業(典型的如山西煤老板)這樣一個“充分市場競爭”的特點。這個產業的指揮棒就一個——煤炭價格,當然,現在還包括能源轉型的帶來的政策限制。去年下半年我國東北之所以出現拉閘限電,主要因素一是低碳導向的能源政策限制了煤炭生產導致煤炭供應不足,二是去年上半年的低價格抑制了煤炭生產商的產量。在我國仍是燃煤承擔著70%左右電力應急供應的情況下,煤炭不足直接導致電力供應短缺,因此,某些地方拉閘限電在所難免。

再者,于風、光等可再生能源(非化石能源)和新能源產業而言,在我國目前主要呈現“民企主導、國企為輔”的特點。這一行業純粹是“完全市場競爭”狀態,恨不得一個縣級市就有幾十家從事新能源產業的企業。例如,目前,稍有實力的民企均在搶灘布局氫能產業,導致這一產業已出現“過熱”和泡沫。可再生能源發電現在是市場化的,這一點來看,整個發電行業的市場化、多元化正在演進。另外,新能源產業中的核能,目前基本上是國家控制的,這主要是這一行業的安全敏感性和技術門檻較高。

至于下一步,上述這四大能源產業管理方式走向何方,是國企為主還是民企為主,是政府主導還是市場主導,可能還是差異定位、因地制宜、與時俱進,不會搞一刀切。

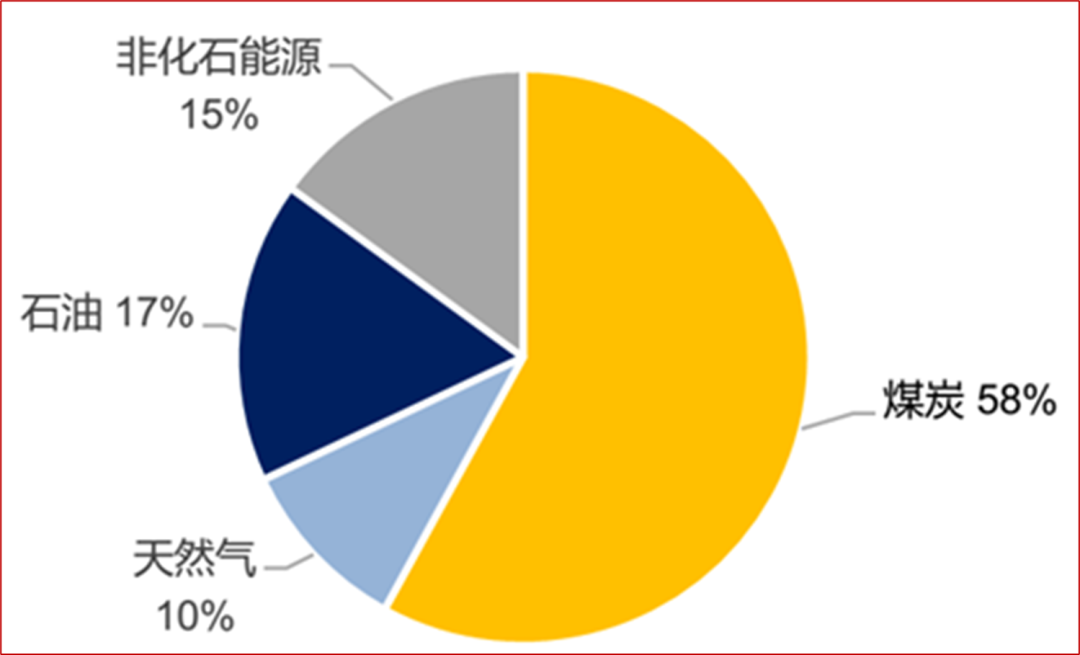

(近年我國一次能源消費結構)

二、能源結構:如何處理好傳統能源與非傳統能源發展的關系?

這個問題的實質是,到底是傳統的化石能源多一點,還是非傳統的非化石能源多一點?也就是,在一次能源消費結構中,煤炭、石油、天然氣、非化石能源(風、光、生物質、水、核能等)各自占比多少才算合理?能源轉型、能源科技與技術創新等,其最終的結果還是反映到各類能源品種在消費結構中的占比上。

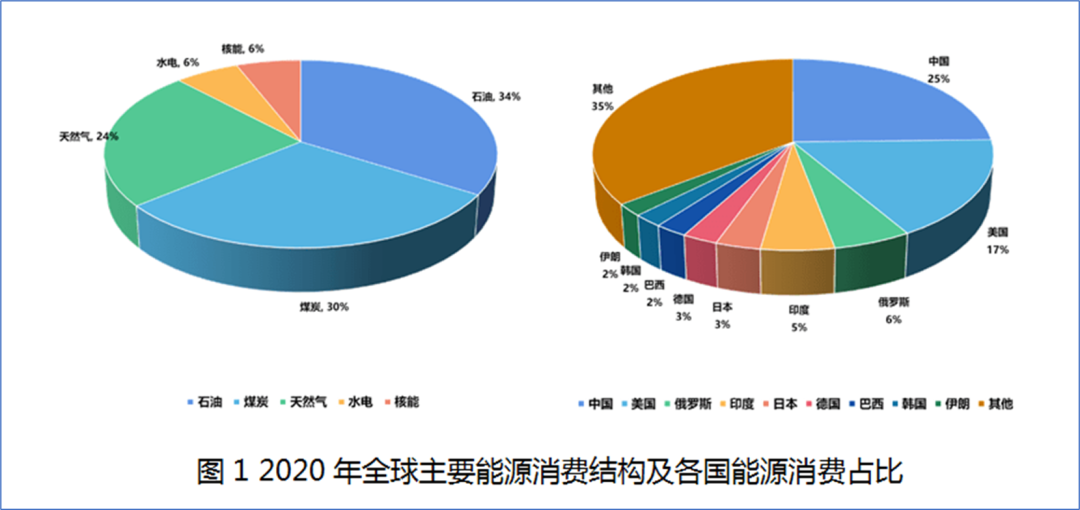

當下,就全球平均水平而言,煤炭、石油、天然氣、非化石能源在能源結構中的占比分別為33%、30%、25%和10%左右,呈現“三大一小”的特點,基本上是煤炭、石油和天然氣三分天下。

當下,在我國,煤炭、石油、天然氣、非化石能源在能源結構中的占比分別為56%、18%、9%和16%左右,基本上呈現煤炭“一家獨大”的特點,因此,這個意義上講,我國依然處于“煤炭時代”。近年,我國一次能源消費總量每年約在46億噸標煤。電力,屬于上述一次能源轉化而成的二次能源,當前,我國發電總裝機容量在23億千瓦左右,其中,新增裝機容量的一半以上來自風、光等非化石能源。

未來,在我國一次能源消費結構的變化上,主要是受到“2030前碳達峰、2060年前碳中和”這一硬約束的影響。根據中國石油集團國家高端智庫的研究,預計到2030年,我國煤、油、氣、非化石占比分別為42%、18%、12%、28%,到那時傳統能源與非傳統能源的比例大致是7:3;預計到2060年,煤、油、氣、非化石占比分別為6%、5%、10%、84%,油氣仍然占比15%,到那時傳統能源與非傳統能源的比例大致是2:8,幾乎是與當前的情景顛倒。

同時,我們還必須正視,未來一個時期我國石油對外依存度還將維持在70%左右,天然氣對外依存度或將上升至55%,油氣問題依然是未來一個時期的大問題;在國內持續加大勘探開發力度的同時,有效獲取海外油氣資源仍是我國油氣供應安全的重要保障。

(特高壓輸電網)

三、能源布局:如何處理好集中式能源供應與分布式能源供應的關系?

集中式和分布式是能源供應與利用的兩種方式,特別是對于二次能源——電力而言。

按清泉的理解,集中式能源供應與利用體系,就是“從中心到外圍”的模式,講究長距離調配,講究主次有別,實際上是一種“金字塔”式的能源管理與利用模式。在我國,主要采取集中式能源供應方式,西電東送、西氣東輸、北煤南運等類似的能源資源在一個較大時空范圍內進行調配和調運,就是集中式能源供應的典型體系。

在我國,最能體現集中式能源供應的應該是“特高壓”電力輸送這一模式了。特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級。特高壓電網便是以特高壓技術為技術基礎,以1000kV輸電網為骨干網架,超高壓輸電網和高壓輸電網以及特高壓直流輸電、高壓直流輸電和配電網構成的分層、分區、結構清晰的現代化大電網。特高壓輸電模式的優勢在于其經濟、規模和高效。目前,國家電網公司的特高壓及其配套技術在全球處于領先地位。基于特高壓這種超長距離輸送,國家電網還是還倡議成立了“全球互聯網”組織,以期打造一個國際性的輸配電治理體系。

另一方面,在全球絕大多數地區,比如歐洲、非洲、美洲等地,受社會形態、發展模式、發展水平等因素影響,往往采取分布式能源供應與利用方式。在國外,往往是按照社區進行管理,一個社區往往擁有一套相對獨立的能源供應與使用系統,一個國家成千上萬個社區便是成千上萬個獨立能源系統形成的網絡。分布式能源供應與利用方式特別適用于非化石能源的推廣和使用。因為非化石能源,如風、光、生物質能等往往是分散的、均勻的、小規模的,分布式能源利用方式正好匹配非化石能源這一特點。

可以預見,隨著我國能源結構中非化石能源占比逐步提升,分布式能源供應體系或將取代集中式,成為未來能源供應的主流模式。

以上這三種關系只是清泉的一家之言。其中,國企與民企的關系代表著管理模式的差異,其背后是體制機制的問題;傳統能源和非傳統能源的關系代表著未來能源生產與消費過程中,是化石能源多一點,還是非化石能源多一點,其背后是能源轉型,更是能源技術的迭代和創新;集中式與分布式能源使用方式,背后反映的是未來我國能源利用到底是走“中心化”之路,還是“去中心化”之路,后者體現的是與時俱進、因地制宜。

(本文首發于微信公眾號“清泉能源SpringEnergy”,僅代表作者個人觀點,與北京大學區域與國別研究院立場無關,文責自負。引用、轉載請聯系“清泉能源”微信公眾號。)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司