- +1

考古2021︱邊疆考古:牛河梁上乾坤大,通天洞里日月長

【編者按】新冠疫情持續,對2021年中國考古的田野工作影響頗大。但考古人員積極復工,創造工作機會,全年的考古工作仍然亮點頻出。

繼“考古2019”和“考古2020”之后,澎湃新聞·私家歷史連續第三年與中國社會科學院考古研究所合作,邀請9位學者撰寫“考古2021”總結性稿件,對過去一年中國的重大考古發現做全時段、全方位梳理,以饗讀者。

2021年中國邊疆地區的考古工作成果斐然,新發現引人注目。現將邊疆及相關地區史前和先秦時期的考古收獲擇要匯總如下。

遼寧

紅山文化的考古新發現:馬鞍橋山遺址、牛河梁遺址第一地點2號建筑址

馬鞍橋山遺址位于建平縣太平莊鎮石臺溝村南約800米的一道稱為“馬鞍橋”的小山梁上,南距牛河梁遺址、西北距紅山后遺址均約60公里。2021年遼寧省文物考古研究院在此發掘遺址面積1000平方米,確認該遺址系一處紅山文化早期的聚落。聚落整體保存完好,經過精心規劃和布局,東側有人工挖掘的形制規整的壕溝圍繞,房址成排分布其內,北部發現一座與祭祀活動相關的人工堆積的大型土臺遺跡,環壕外側分布有墓地和窯址等。此次發掘初步獲取了與紅山文化早期人群生產生活相關的重要信息。

馬鞍橋山遺址

牛河梁遺址位于朝陽市建平縣與凌源市交界處。2021年,遼寧省文物考古研究院、中國社會科學院考古研究所在牛河梁遺址第一地點發掘遺址面積800平方米,發現了對稱布局的建筑、完備的排水設施和與祭祀活動相關的遺跡、遺物。這些現象在“壇、廟、冢”等重要發現的基礎上,將中華文明典型特征的“禮”的形成時間向前推進了近千年,為進一步認識紅山社會及其在中華文明起源中的地位和作用提供了客觀依據。

夏家店下層文化大型聚落:水泉遺址

水泉遺址位于朝陽市建平縣朱碌科鎮劉杖子村。2021年,遼寧大學、遼寧省文物考古研究院在以往工作的基礎上,在遺址北端發掘遺址面積120平方米,發現灰坑30個,墓葬6座,地面式房址1座;在遺址西部的城址東北角發掘遺址面積200平方米,發現地面式房址2座、灰坑44個、城墻墻基及壕溝1段。本年度的發掘確認了該遺址文化堆積以夏家店下層文化為主,城外發掘區夏家店下層文化之上為魏營子類型階段的墓地。同時也明確了遺址內夏家店下層文化城址的結構布局。

黑龍江

烏蘇里江岸邊的早期玉文化:小南山遺址

小南山遺址位于饒河縣烏蘇里江左岸的小南山。在以往工作的基礎上,黑龍江省文物考古研究所2021年重點對小南山遺址東坡南、北兩端石制品集中分布區域開展考古發掘工作,發掘面積540平方米。清理墓葬7座,灰坑4個,溝3條,灶4個,疑似道路的條帶狀石碓遺跡1條。出土遺物絕大多數為石制品,總計30000余件,主要為石片和碎屑,還有一定數量的鏃、矛、刮削器等工具,以及石葉、細石葉、細石核等反映較復雜制作技術的標本。可復原陶器較少,大部分為破碎陶片,總計約2000余塊,另外發現玉器12件。本年度的工作進一步豐富了小南山一期遺存的內容,基本掌握了一期遺存在遺址內的分布情況;在小南山遺址新發現和確認了少量新石器時代中期的文化遺存,進一步補充了小南山遺址的內涵;發現大量青銅時代的文化遺存,深化了對原來確定的小南山四期文化遺存的認識;新發現一處新石器時代早期的墓地,并且從層位上確定了疊層葬的墓葬形式;對出土猛犸象地層進行確認,有助于了解小南山遺址的猛犸象化石的分布情況。

小南山遺址出土的玉器

嫩江流域的漁獵采集文化:洪河遺址

洪河遺址于齊齊哈爾市富拉爾基區杜爾門沁達斡爾族鄉洪河村南約1公里處,嫩江中游右岸的二級臺地上。2021年,黑龍江省文物考古研究所與吉林大學邊疆考古研究中心聯合對遺址進行考古發掘工作。共揭露遺址面積約1250米,發現房址15座,地臼11個,墓葬5座,灰坑18座,灰溝2條,窯址1座,出土陶、石、骨角蚌器等器物近500件,分屬于新石器時代,兩周、遼時期,以新石器時代為主。本年度的發掘為討論昂昂溪文化環壕聚落的結構、發展變化以及昂昂溪文化居民的埋葬習俗、喪葬觀念等提供了新材料。

內蒙古

遼西地區的新石器時代聚落:烏蘭圖嘎遺址

烏蘭圖嘎新石器時代遺址位于內蒙古赤峰市巴林右旗大板鎮烏蘭圖嘎嘎查,總面積約2萬平方米。2021年,內蒙古自治區文物考古研究院在此發掘遺址面積4000余平方米,揭露房址70余座,灰坑40余座,墓葬1座。遺址內遺跡分布密集,包含興隆洼文化、趙寶溝文化、紅山文化三個時期的遺存。興隆洼文化遺存包括房址10余座和部分灰坑,較為集中地分布于遺址中部。房址皆為方形或長方形半地穴式,面積在30平方米左右。房址呈東北—西南向成排分布,最大的一座房址位于這一時期聚落的中心,面積100平方米以上。趙寶溝文化遺存包括房址約20座和部分灰坑,除發掘區域東北部以外均有分布。這一時期的房址多為長方形半地穴式建筑,面積一般不過30平方米。出土陶器或陶片的紋飾多為窄細的之字紋或帶有篦點的幾何紋。陶器的可辨器形主要有筒形罐或假圈足缽。紅山文化遺存包括房址30余座和部分灰坑。除發掘區域西北部以外均有分布。這一時期的房址多為圓角長方形半地穴式建筑,出土遺物極少,有夾砂灰陶弧線之字紋筒形罐,磨盤、磨棒、石耜等。本次發掘的興隆洼文化和趙寶溝文化房址保存相對較好,出土遺物較多,是此次發掘的主要收獲,為探索興隆文化與趙寶溝文化的關系提供了重要的材料。

烏蘭圖嘎遺址

遼西地區的夏家店下層文化聚落:小塘山遺址

小塘山遺址位于赤峰市寧城縣三座店鎮小塘土溝村,處于一較高山丘的頂部。2021年,內蒙古文物考古研究院聯合寧城縣文物保護中心對小塘山遺址進行了搶救性發掘。發掘遺址面積約4000平方米,發現房址40余座、窖穴與灰坑32座、墓葬6座、陶窯1座,另外還發現“馬面”式建筑、道路等,出土陶器、石器、骨器、青銅器、蚌器等各類器物標本750余件。結合小塘山遺址發現的遺跡及出土遺物,可確定該遺址是距今4000年至3400年左右的夏家店下層文化時期一處重要的聚落遺址。小塘山遺址的發掘,對深入探討夏家店下層文化所處社會發展階段、社會組織結構、聚落布局及生產生活等具有重要的學術價值。

河套地區的龍山時代聚落:后城咀城址、沙日塔拉遺址

后城咀石城位于呼和浩特市清水河縣,由甕城、外城、內城構成,東西長約1200米、南北寬約1150米,面積約138萬平方米,是目前內蒙古中南部已知規模最大、等級最高的史前時期石城址。2021年,內蒙古自治區文物考古研究院在之前工作的基礎上,繼續對石城的甕城部分進行考古發掘,共發掘面積1000平方米,新揭露城門、臺基、城墻、壕溝、地下通道、墓葬、灰坑等遺跡20余處,出土玉鏟、玉璧、玉料、陶罐、石鏃、骨笄、骨鏃、豬下頜骨等重要遺物20余件。目前發掘已經辨明了后城咀石城由雙壕溝、內外甕城以及城墻構成的半月形防御建筑,是中國北方已知最早的較為完整的城防體系,為研究河套地區文明進程以及社會復雜化歷程提供了新的資料,對探討中國北方地帶史前文化與文明起源以及揭示早期中國的文明基因具有極為重要的價值。

后城咀石城發掘區航拍

沙日塔拉遺址位于鄂爾多斯市伊金霍洛旗,面積約50萬平方米。2021年,內蒙古自治區文物考古研究院聯合鄂爾多斯市博物院、鄂爾多斯市文物考古研究院、伊金霍洛旗文物保護和旅游事業發展中心對沙日塔拉遺址進行了搶救性發掘。本年度發掘遺址面積500平方米,清理房址8座、灰坑及灰溝30處,墓葬31座,路面2條,灶址1處,出土陶器、石器、玉器、骨器、角蚌器等遺物150余件。遺存年代大致與朱開溝遺址第二、三期相當,為探索朱開溝文化的不同地方類型提供了新材料。此外,遺址出土有數量豐富的玉器、海貝飾、貝飾等,為研究鄂爾多斯高原與周邊地區的文化交流提供了實物資料。

沙日塔拉遺址

甘肅

仰韶文化早期大型環壕聚落:圪垯川遺址

圪垯川遺址位于張家川縣大陽鎮,渭河支流南河和松樹河交匯處。2021年甘肅省文物考古研究所在此發掘清理包括仰韶、齊家、漢代、宋明時期遺跡950余處。仰韶時期遺存自仰韶早期延續至仰韶晚期,發現了仰韶文化早期大型環壕聚落,面積8萬平方米左右。聚落中心為廣場,周邊為向心分布的成組房屋,外圍為近圓形三重環壕。環壕外東南部疑似有陶窯區,西北部疑似有墓葬區,顯示該聚落有明顯的功能分區。中心廣場發現大型圓形袋狀糧倉一座,底部保存近0.4-0.6米的炭化粟黍遺存。出土遺物有陶、石、骨、角類等,以彩陶為主,陶器組合包括尖底瓶、圜底盆、圜底缽、侈口筒腹罐、葫蘆瓶、甕、器蓋等。仰韶早期史家類型壕聚落是黃河流域目前發現的面積最大、保存較完整、內涵最豐富的仰韶文化早期環壕聚落之一,代表了仰韶文化發展過程中的一個關鍵時期,表明隴西黃土高原是仰韶文化發展的又一中心,證實該區域在中華文明起源進程和社會復雜化過程中具有極為重要的地位。仰韶文化早期大型糧倉及粟黍遺存的發現,對探討仰韶早期中國北方地區粟黍農業的建立及人類社會發展產生的影響提供了重要線索。

仰韶文化晚期大型環壕聚落:南佐遺址

南佐遺址位于慶陽市西峰區后官寨鎮南佐村,涇河支流蒲河和馬蓮河之間的董志塬上,歷年的發掘工作表明,南佐遺址是一處仰韶文化晚期大型高等級環壕聚落。2021年,由甘肅省文物考古研究所、中國人民大學、西北工業大學、蘭州大學等單位組成的聯合考古隊,對南佐遺址展開第三階段的考古發掘和調查勘探工作,發掘面積約1000平方米。通過發掘,在遺址核心區發現了主次分明的大型建筑區和大型宮殿式建筑F1及其附屬建筑,F1面積超過630平方米,在同時期無出其右。在F2內發現了大量高等級的禮器和大量的炭化水稻遺存以及動物骨骼,炭化水稻出土數量較多,在黃土高原乃至整個中國北方地區極為罕見。一號夯土臺西側的解剖性發掘,基本確認了大型夯土臺基的結構、年代及壕溝結構。南佐遺址的考古發現,對正確認識黃河中游及黃土高原尤其是隴東地區在中華文明起源、形成過程中的關鍵地位和重要作用,實證中華五千年文明史,具有極為重要的意義。

龍山時代超大型聚落:橋村遺址

橋村遺址位于平涼市靈臺縣西北約20千米的西屯鎮橋村。歷年的考古工作表明,橋村遺址是一處主體年代為龍山時代晚期、核心區面積約100萬平方米的超大型聚落。2021年,甘肅省文物考古研究所與北京大學考古文博學院在此發掘遺址面積275平方米,清理龍山時代晚期長方形坑、灰坑、墓葬、房址、道路(踩踏面)、溝等各類遺跡280余處,出土龍山時代晚期陶瓦標本2800余件。通過發掘基本掌握了遺址核心區東南部的地層序列和遺跡類型。發掘確認的道路遺存,為揭示遺址核心區路網系統提供了重要證據。溝的發現為遺址核心區外圍可能存在環壕提供了重要線索。溝內堆積中發現的大量陶瓦標本,為研究史前建筑形制及中國建筑史研究提供了重要實物。

橋村遺址

橋村遺址出土西周青玉雙孔斧

馬家窯、寺洼文化聚落:寺洼遺址

寺洼遺址位于定西市臨洮縣寺洼山村。中國社會科學院考古研究所與甘肅省文物考古研究所近年的考古發掘表明,寺洼遺址主要包含馬家窯文化和寺洼文化遺存。現已發掘寺洼文化大型墓地一處,清理出百余座墓葬,發現諸多寺洼文化墓葬習俗的新線索。發現并初步確認馬家窯文化半山類型聚落一處,已清理出房址18座、墓葬1座、窯爐2座,以及大量灰坑、窖穴等遺存。2021年發掘的主要收獲是確認了寺洼遺址北部存在馬家窯文化半山期聚落,同時可能存在半山墓地,有望填補這一領域的諸多空白。

兩周時期的大型聚落:石家·遇村遺址

石家·遇村遺址位于慶陽市寧縣早勝鎮,馬蓮河以東、九龍河以南、無日天溝河以北的早勝原上。近年的考古發掘已初步確認該遺址是一處兩周時期大型聚落,并由此建立起隴東地區西周至春秋時期考古學文化年代序列。2021年,甘肅省文物考古研究所在此新發現一處戰國、秦漢時期墓地,已探明約兩百座墓葬。目前試掘5座,年代從戰國晚期延續至西漢初。從族屬上看,與西戎密切相關。本年度的工作豐富了石家·遇村遺址兩周時期聚落的內涵。

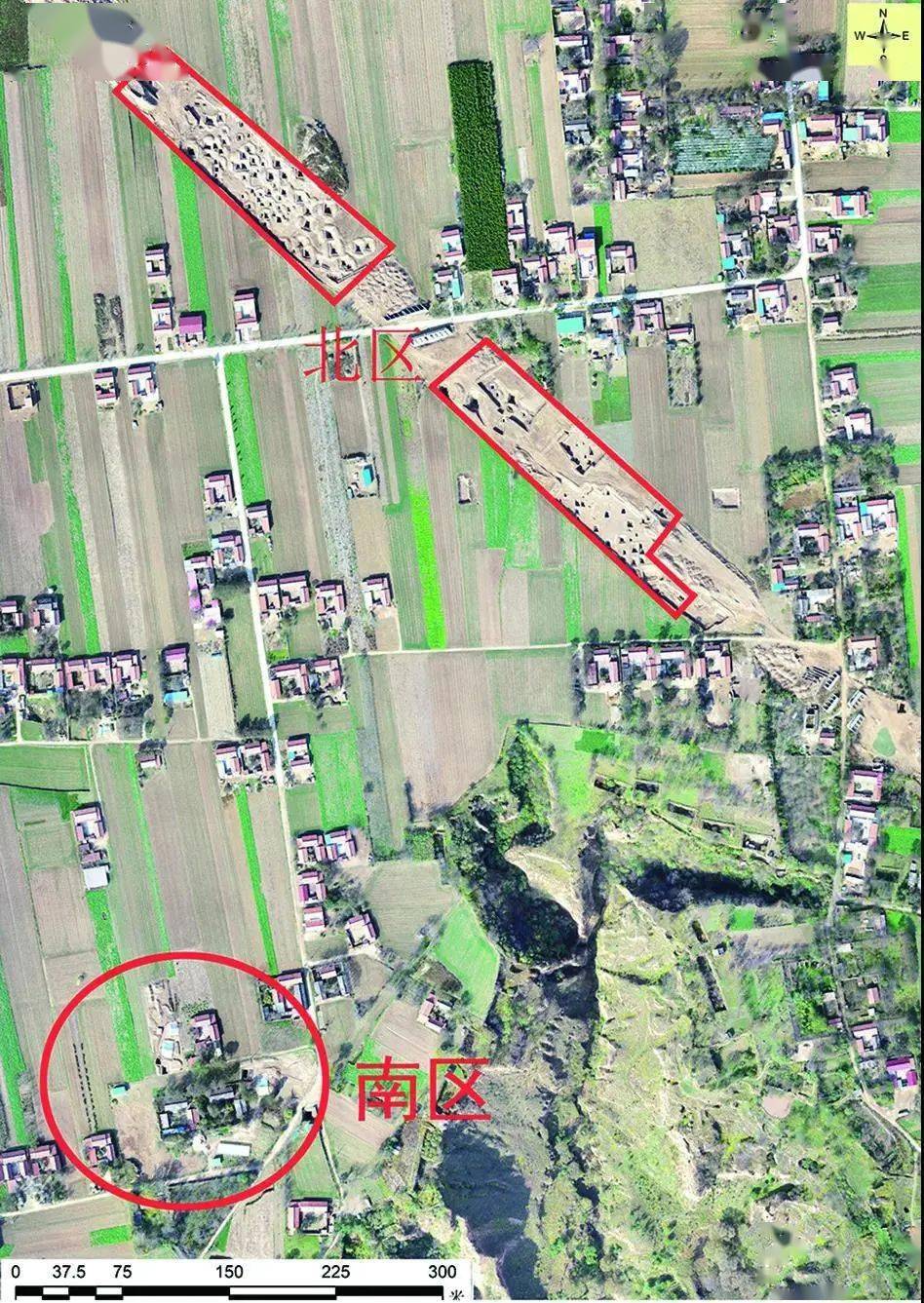

石家墓地南北兩區分布

遇村遺址

新疆

阿爾泰山南麓的史前洞穴:通天洞遺址

通天洞遺址是阿勒泰地區吉木乃縣的一處花崗巖洞穴遺址。自2016年起,新疆文物考古研究所、北京大學考古文博學院對其開展主動性考古工作,發現了舊石器時代-青銅時代-早期鐵器時代的連續地層,取得構建北疆史前考古學文化序列的重大突破。2021年的考古工作主要是對T1515與T0118的繼續清理,合計發掘面積31平方米,出土遺物160余件。除出土細石器外,在T1515的一個淺層灰坑中發現少量夾砂陶片、動物碎骨與大量灰燼,浮選出較多植物遺存。通天洞遺址的考古工作將新疆地區有人類活動的歷史上溯至距今4.5萬年前,其距今約13000-8900年乃至更早的連續細石器文化層,為進一步明確新疆細石器技術及其時間框架奠定了基礎。距今約5000年的炭化小麥、黍顆粒,側面說明阿爾泰山南麓與華北地區在四五千年前即有文化聯系。

通天洞遺址

伊犁河谷的青銅時代大型聚落:吉仁臺溝口遺址

尼勒克縣吉仁臺溝口遺址位于西天山伊犁河谷的東端。自2015年以來,新疆文物考古研究所等單位在此連續進行了多年的考古工作,確認這是一處青銅時代的大型聚落,其中石構高臺“王陵”建筑最為引人注目。2021年依據考古勘探結果,在高臺遺存西北部布設10×10米探方2個,清理出炭窯一座,與2018年居住區發現的2座炭窯形制一致,測年數據均在距今4500年前后。其內出土2件鹿角、1件人工鐵制品,對冶金史研究及伊犁地區早期文化遺存的探尋具有重大意義。近三年的考古發掘,明確高臺遺存是一處大型方形覆斗狀墓葬,主要由地上高冢和半地下墓室兩部分構成。地上高冢為邊長近120米的正方形,方向為北偏東3度,面積1.44萬平方米。四周有石砌圍墻,外圍鋪有一周紅土,邊緣高約1-1.5米,中心高約5米。是目前為止在新疆乃至歐亞草原發現的史前時期面積最大、規格最高、保存最完整的石構墓葬建筑遺存。

吉仁臺溝口遺址全景

阿拉套山前的青銅時代大型聚落:呼斯塔遺址

呼斯塔遺址位于博爾塔拉蒙古自治州溫泉縣查干屯格鄉北部,阿拉套山前的呼斯塔草原。以往的考古工作確認該遺址為一處由核心區與外圍遺跡組成的、面積達12平方千米的青銅時代聚落址。其中核心區由多間房屋建筑,環繞房屋建筑的院墻,以及院落外部的城墻構成。中國社會科學院考古研究所、新疆文物考古研究所2021年的考古工作,一是確認院落南門所在,并對門址進行了發掘。二是對院落之外的城墻進行了勘察和發掘,結果表明城墻可基本圍合成不規則長條形;西城墻外側存在一道與之大體平行的石墻,其北端通向核心區西側河道,或與西墻共同構成一道引水渠。此外,對城址西南墓地中的一座塚墓進行了發掘,確認該處墓地與城址屬于同一時期,且可與城址相對應。

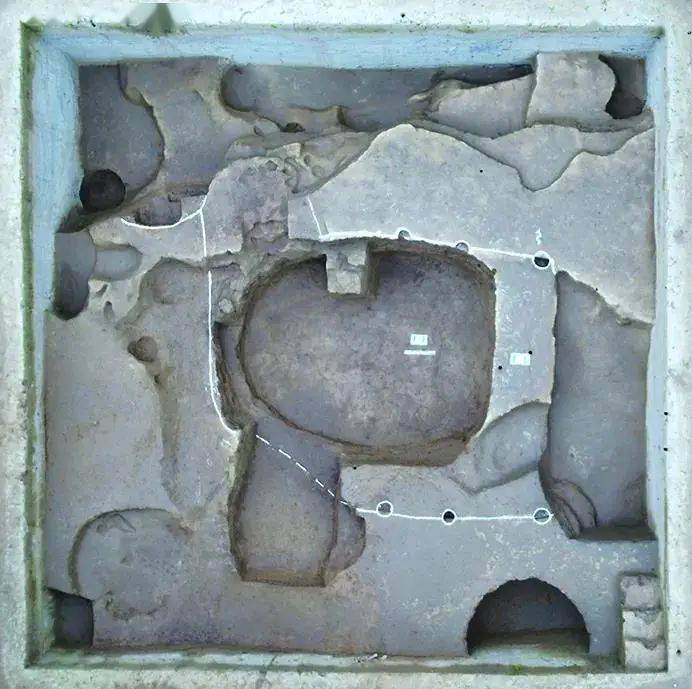

呼斯塔遺址墓葬區Z1

帕米爾高原東麓的青銅時代遺址群:阿克塔拉遺址

阿克塔拉遺址位于喀什地區疏附縣烏帕爾鎮烏普拉特村西約4千米處,遺址所在為典型雅丹地貌,陶器、石器、銅器等遺物散布于高矮大小不一的黃土丘中間。前期考古調查已發現遺址點20余處,分布面積超5平方千米。2021年,南京大學、新疆文物考古研究所對阿克塔拉遺址1、3號遺址點進行了考古發掘,發掘面積850平方米,清理出火膛、灰堆、灰坑、灰溝、活動面等遺跡15處,出土陶、石、銅等各類遺物94件。遺物以陶片、石器為多,前者均為夾砂陶,可修復者幾乎不見;后者以磨制石器居多,主要為石磨盤、石杵、石錘等。發掘結果表明,阿克塔拉遺址群至少存在兩個時期的文化遺存,一是以遺址點1為代表的青銅時代文化遺存,年代約為公元前1600-前1500年,文化內涵以夾砂黑灰陶、磨制石器和小件青銅器為特點;另一是以遺址點3為代表的漢晉時期遺存,年代約為公元3世紀左右,以夾砂紅陶為代表,不見石器。另外,調查發現各遺址點可能作為不同的功能規劃區,如在遺址點9采集到大量青銅煉渣,或許為一處青銅冶煉遺址,而調查中所見一處火膛的測年數據則暗示阿克塔拉遺址群不排除有更早文化遺存的可能性。

阿克塔拉遺址發掘的?石磨盤、石杵

青海

宗日文化聚落:宗日遺址

為進一步推動宗日文化的研究,自2020年起,青海省文物考古研究所聯合河北師范大學、南京大學對宗日遺址展開了進一步的考古發掘。2021年發掘區(Ⅳ、Ⅲ區)位于遺址的東一、二臺地,發掘面積達600平方米。共清理墓葬12座,壕溝1處,出土文物豐富。經過兩個年度的發掘,現已基本理清宗日遺址東一、二臺地的遺存分布狀況。壕溝的發現為尋找宗日人群居址、探索宗日聚落形態提供了重要線索。新的墓葬材料,為研究當時的葬俗與社會化進程增添了新的實物依據。宗日遺址是宗日文化唯一經過考古發掘的遺址,這些新成果對深入研究黃河上游史前文化的發展演變、生業模式以及人群擴散等具有非常重要的學術價值。

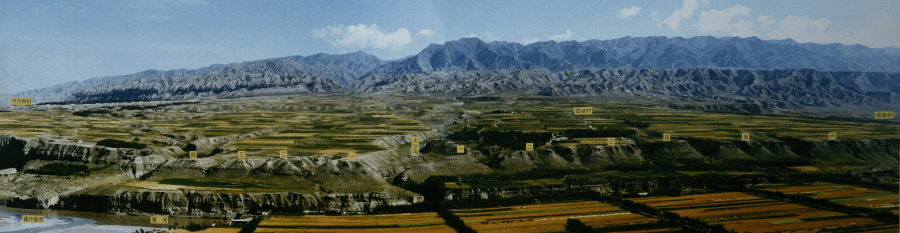

宗日遺址全景

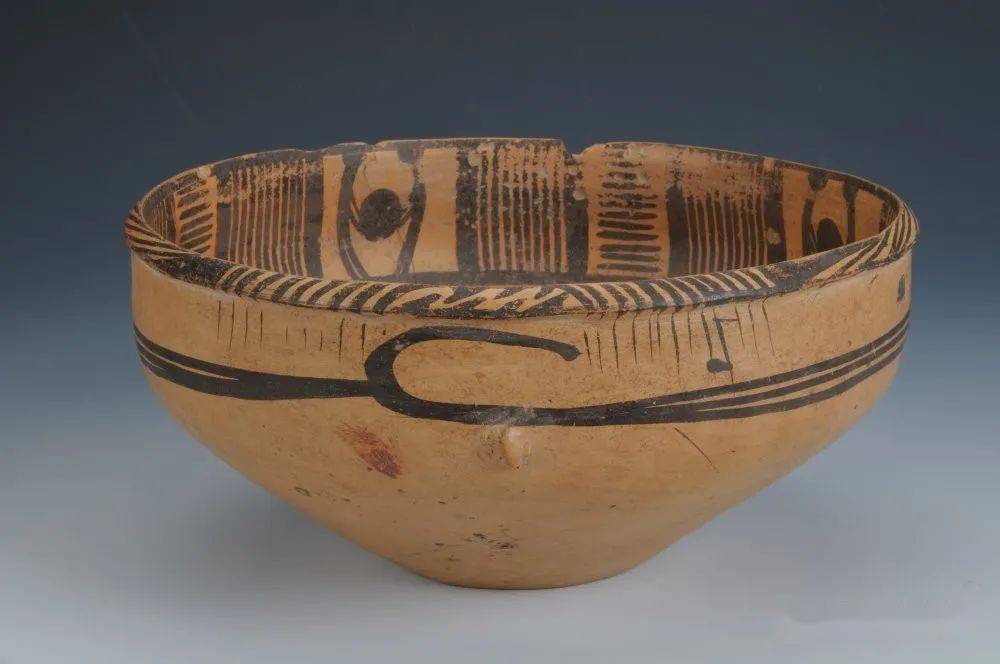

宗日遺址發掘的宗日式陶器

諾木洪文化聚落:夏爾雅瑪可布遺址

夏爾雅瑪可布遺址位于海西蒙古族藏族自治州都蘭縣巴隆鄉河東村,是一處居址、墓地兼而有之的諾木洪文化遺址,居址區面積約3.5萬平方米,墓葬區面積約12萬平方米,年代為公元前1400-前1050年。2021年,青海省文物考古研究所與西北大學在居址區清理遺跡35個,包括居住面2處、土坯墻1堵、木構建筑1處、冶鑄遺存1處、甕棺1座、石堆4個、灰堆6個、灰坑9個、火塘10個,出土有大量陶器、石器、骨器、銅器、木器、編織物等遺物和動植物遺存。墓葬區共發掘墓葬25座,祭祀坑3個。墓葬分布有成排、成列的趨勢,排列密集但少有打破關系。墓葬為平面呈長方形的豎穴土坑墓,皆有木槨,均為二次擾亂葬。隨葬品數量豐富,有陶罐、裝飾品及小件青銅器等。本年度的考古發掘為研究諾木洪文化的內涵提供了豐富的材料。

西藏

高海拔地區新石器時代的漁獵文化聚落:瑪不錯遺址

瑪不錯遺址位于康馬縣南部海拔4400余米的瑪不錯湖濱,地處西藏腹心地帶,年代距今約4000年,是目前所知世界上海拔最高的新石器時代湖濱漁獵文化遺址。自2020年以來,西藏自治區文物保護研究所、中國科學院青藏高原研究所、北京大學在此發掘了10處墓葬、火塘、灰坑等遺跡,出土了大量的石器、陶器、骨器、貝飾、滑石珠、玉管珠等遺物。墓葬有石棺墓、豎穴土坑墓兩類,陶器裝飾紋樣以刻劃紋為主,風格與橫斷山區同期遺存類似。瑪不錯遺址代表了一種新的考古學文化類型,對建立西藏史前考古學文化的序列、探索人類適應高寒缺氧的極端環境過程及策略等問題具有重大意義。

雅魯藏布江下游新石器時代考古的新發現:拉頗遺址

拉頗遺址位于林芝市波密縣傾多鎮巴康村巴托卡自然村,地處波得藏布左岸二級臺地,東北高、西南低,海拔高度2800余米。2021年10月-11月,國家文物局考古研究中心與西藏自治區文物保護研究所、中國科學院青藏高原研究所等單位組成聯合考古隊,對拉頗遺址開展了搶救性考古發掘工作。此次發掘共揭露遺址面積計81平方米,發現柱洞27個、墓葬1座、灰坑2座,出土石器、骨器、陶片、動物骨骼、植物種子等珍貴遺物。此次發掘出土的石器以打制石器為主,磨制石器數量較少。打制石器多為以水晶刮削器、邊刮器、端刮器、石葉為代表的細石器,少量為砍砸器、盤狀砍砸器。磨制石器有雙孔石刀、石鑿、石斧、石紡輪等。陶器均為平底器,器類主要為陶缽和陶罐,多采用手制泥條盤筑制法,少數經慢輪修整。陶系以夾砂陶為主,有黑灰陶、灰陶、紅褐陶,器表多經磨光。器表紋飾有繩紋、弦紋、斜線方格紋、附加堆紋、附加泥條、指甲紋、乳釘紋等。出土骨器可辨識者主要為骨錐和骨針。通過對出土的植物標本進行測年,確定遺址為新石器時代晚期遺址。拉頗遺址的發現與發掘,填補了本地區新石器時代考古學文化的空白,對建立西藏地區新石器時代文化序列具有重要作用。

拉頗遺址出土的水晶石葉

貴州

夜郎文化的考古新發現:大坡遺址

大坡遺址位于貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣青山鎮范家寨村銅鼓山組,地處南北盤江流域中間,為云貴高原向黔中過渡的梯級狀斜坡地帶。遺址分布在高約65米的大坡山頂上,總面積約4000平方米。2021年貴州省文物考古研究所在此清理夜郎文化灰坑16個、房址5座。出土遺物有玉石器、陶器、銅器、骨角牙器四大類,其中以陶器數量最豐富,玉石器次之。陶器因后期擾動,多為碎片,以夾砂繩紋橙黃陶為主,可辨器形有敞口罐、紡輪、坩堝、支腳、陶串珠等;玉石器包括石刀、范、吊墜、支腳、磨石,玉管、錛、玦等;銅器保存非常差,多為銅渣,可辨器形僅有銅針;骨角牙器有穿孔牙飾、骨鉤、鹿角等。大坡遺址的發掘為夜郎文化的研究提供了新的考古材料,豐富了夜郎文化的內涵,具有重要的學術意義。

大坡遺址

大坡遺址發掘的牙飾

海南

南海沙丘新石器時代居民的生活:灣仔頭遺址

灣仔頭遺址位于海南省萬寧市東澳鎮神州半島灣仔頭村,是一處新石器時代的沙丘遺址。2021年發掘面積500平方米。本年度發現的遺物主要是陶器和石器。陶器呈大面積密集分布的狀況,包括夾粗砂陶和夾細砂陶兩種。陶色以紅陶為主,另有少量灰褐陶。器表多施繩紋,可辨器型有罐、釜、杯和圈足器等。石器以小型的梯形石斧和石錛為主,另有少量凹石和礪石。根據遺物特征,推測灣仔頭遺址的年代約距今4000年左右。

海報設計 祝碧晨 圖片編輯 張穎

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司