- +1

格列柯如何影響畢加索?巴塞爾展示傳統(tǒng)對現(xiàn)代的恩惠

“為什么所有人都在談?wù)撐归_茲?我喜歡格列柯千倍,他是一個(gè)真正的畫家!”85歲的畢加索這樣說道。

格列柯是第一位立體派藝術(shù)家嗎?畢加索是最后一位大師嗎?

澎湃新聞獲悉,6月11日,巴塞爾美術(shù)館推出“畢加索-埃爾·格列柯”,展覽以兩者作品配對展出的形式,追溯了格列柯對畢加索的影響,正如展覽主要策展人卡門·吉梅內(nèi)斯(Carmen Giménez)所說,“老大師”對現(xiàn)代主義者恩惠終生。

格列柯,《少女瑪麗亞》,約1590年,法國斯特拉斯堡美術(shù)博物館藏

畢加索(1881-1973)16歲時(shí),他的父親把他送到馬德里的皇家圣費(fèi)爾南多美術(shù)學(xué)院(創(chuàng)辦于1744年,曾是西班牙三大美院之一),因?yàn)閰捑肓藢W(xué)術(shù)化的課程,畢加索轉(zhuǎn)而每天去普拉多博物館參觀。正是在那里,他發(fā)現(xiàn)了委拉斯開茲,然而埃爾·格列柯(1541-1614)更讓他著迷。

格列柯,《基督復(fù)活》,1597-1600年,馬德里普拉多國家博物館藏

不過,當(dāng)時(shí)格列柯的藝術(shù)成就幾乎被遺忘了,他在西班牙尤其受人厭惡。 畢加索出生的那一年(1881年),普拉多博物館館長想扔掉館藏格列柯的畫作。19世紀(jì)末,藝術(shù)家們正在尋找新的想法以邁向新的世紀(jì)。在這方面,畢加索并不是唯一一個(gè)欣賞格列柯作品的藝術(shù)家——同時(shí)代的伊格納西奧·祖洛加(Ignacio Zuloaga)獲得了《圣約翰的愿景》(The Vision of St John,約1608-1614 年;現(xiàn)為紐約大都會所有)和其他一些格列柯的作品。但在模仿格列柯的時(shí),一位曾和畢加索同去普拉多博物館的朋友回憶說,他們是被稱為“現(xiàn)代主義者”;甚至畢加索的畫家父親,也告訴他們“走錯(cuò)了路”。但憑借理解老畫家本質(zhì)的獨(dú)特能力,畢加索很快就將格列柯視為他的英雄。

畢加索最看中格列柯作品所體現(xiàn)的自由。這也許因?yàn)椋评斩溃≒hilip II)沒有雇用格列柯為其宮廷工作。1576年,受到裝飾馬德里近郊埃斯科里亞爾皇家修道院(El Escoria)的吸引,格列柯移居西班牙,并試圖獲得國王的贊助。為此他向國王贈送了一幅《耶穌之名的崇拜》(Adoration of the Name of Jesus,1577-1579年),但不幸的是,它并沒有受到好評。 格列柯將風(fēng)格置于內(nèi)容之上,違反了當(dāng)時(shí)的藝術(shù)品味。

巴塞爾美術(shù)館布展現(xiàn)場。

如果格列柯和其他藝術(shù)家合作參與埃斯科里亞爾修道院的裝飾,可能會很有趣。但事實(shí)上,他作為托萊多(Toledo)首屈一指的藝術(shù)家一直保持獨(dú)立,他的朋友中有許多有教養(yǎng)、聰明的作家和思想家(與畢加索一樣,格列柯也沒有花太多時(shí)間與其他畫家交往)。這讓我們想到同時(shí)代的委拉斯開茲(他沒有給留下關(guān)于格列柯的記錄),在他死后的畫室里,發(fā)現(xiàn)了這位畫家三幅肖像,他總是被他的主人——國王的要求所束縛。

但在相對孤立的托萊多,格列柯可以隨心所欲地做他喜歡做的事,從而形成自己的風(fēng)格——他在最初于家鄉(xiāng)克里特島接受的后拜占庭傳統(tǒng)的訓(xùn)練和后來在意大利學(xué)到的技術(shù)之間取得了獨(dú)特的平衡。

格列柯,《探訪》,約1610-1614

畢加索,《兩姐妹》,1902年

在格列柯的杰作《奧爾加茲伯爵的葬禮》(The Burial of the Count of Orgaz ,約1586-1588年)中,看到這種自由的成果。這件作品的下半部分由幾組肖像人物組成(其中一些主題出現(xiàn)在他后來的作品中),但畫作上半部分所描繪的天堂景象因其完全無視透視而引人注目。相反,它代表了自由。畢加索在19歲時(shí)看到了這幅畫,那是他第一次去往托萊多,在那里他還看到了格列柯的《探訪》(Visitation,約1610-1614 年)——畢加索在1902年以此自己的作品《兩姐妹》(Two Sisters)為藍(lán)本,這幅作品被視為他藍(lán)色時(shí)期(1901-1904)最重要的畫作之一。

左:格列柯,《耶穌圣名的崇拜》,約1577-1579年,圣洛倫佐修道院藏;

右:畢加索,《召喚》,1901年,巴黎現(xiàn)代藝術(shù)博物館藏

展覽以畢加索藝術(shù)發(fā)展的年表為線索。在“藍(lán)色時(shí)期”將格列柯《耶穌圣名的崇拜》(The Adoration of the Name of Jesus,約1577-1579年)和畢加索的《召喚》(Evocation,又名《卡薩吉馬斯的葬禮》,1901年),這是一幅與他的朋友加泰羅尼亞藝術(shù)家卡薩吉馬斯自殺有關(guān)的油畫。

從那時(shí)起,格列柯在畢加索的生活中揮之不去。關(guān)于格列柯對其“藍(lán)色時(shí)期”的影響,已經(jīng)有很多研究,不僅如此,格列柯在畢加索的整個(gè)藝術(shù)生涯中都陪伴著他。

左:畢加索,《自畫像》(局部),1901年,巴黎畢加索美術(shù)館藏;

??????右:格列柯,《老人肖像》,約1595-1600年,紐約大都會博物館藏

立體主義似乎是與格列柯一起誕生的——畢加索從格列柯處獲得了對空間、色彩,尤其是扭曲的概念。此次展覽中引人注目的對比之一——美國納爾遜-阿特金斯藝術(shù)博物館收藏的格列柯《懺悔的抹大拉》(The Penitent Magdalene,1580-1585年)和英國泰特美術(shù)館收藏的畢加索的《裸坐》(1909-1910年)——有助于探索兩者作品中空間、色彩、扭曲的類比。

格列柯,《懺悔的抹大拉》,1580-1585年,納爾遜-阿特金斯藝術(shù)博物館藏

格列柯圖像中的失真和扭曲感是他使用的關(guān)鍵技法之一,被他同時(shí)代的弗朗西斯科·帕切科(Francisco Pacheco)發(fā)現(xiàn),弗朗西斯科·帕切科是委拉斯開茲的老師和岳父,他寫了一本具有里程碑意義的教科書——《繪畫藝術(shù)》(The Art of Painting)。

當(dāng)帕切科看到格列柯的作品時(shí),他被他所稱的“格列柯的殘忍污跡”嚇壞了,那是直接劃過作品表面的筆觸。帕切科屬于他的時(shí)代,而格列柯則領(lǐng)先于它,這種處理油彩的方式在19世紀(jì)法國藝術(shù)家和作家的小圈子中才開始被重新認(rèn)識。馬奈、塞尚,重新發(fā)現(xiàn)和推廣了格列柯,并將其視為是現(xiàn)代主義的先驅(qū)。畢加索的天才之處在于理解格列柯那些“殘忍的污跡”,并將格列柯的細(xì)長人物和灰暗的色調(diào)融入自己的作品中。

畢加索,《裸坐》,1909-1910年,英國泰特美術(shù)館藏

在《懺悔的抹大拉》中,格列柯不依賴于線條,而是用筆觸的層層疊加體現(xiàn)造型和縱深。這是一種依賴內(nèi)部結(jié)構(gòu)的技法,需要精確、復(fù)雜和完美的計(jì)劃,不是一蹴而就的。這一點(diǎn)在天空、巖石,以及人物的處理中均很明顯。比如人物的襯衫和頭發(fā),格列柯在他的調(diào)色板中使用了灰色和銀藍(lán)色的單一色系,但卻運(yùn)用得如此微妙,顯示出細(xì)膩豐富的調(diào)子,從最純的白色到最深的黑色,格列柯將造型抽象地排列在褶皺中。

格列柯,《圣巴塞洛繆》,約1610/1614年,托萊多格列柯博物館藏

畢加索的《裸坐》創(chuàng)作于1909至1910年,是立體主義的早期作品,立體主義強(qiáng)調(diào)突破畫布的二維性。在此,畢加索的主題既不是平面的,也不是立體的,它被分解成幾何碎片,逐漸積累形成一幅圖像。它創(chuàng)造了一種浮雕的錯(cuò)覺,更少依賴透視,更多依賴于明暗之間的差異——類似于格列柯的“殘忍的污跡”,畢加索的調(diào)色板也減少到近乎單色的范圍,僅有棕色、灰色和奶油色。

雖然畢加索并非有意識地在《裸坐》中模仿格列柯,但將兩幅畫放在一起仍然是非同尋常的,構(gòu)圖結(jié)構(gòu)的相似性凸顯了兩位畫家色調(diào)使用的相似性。很明顯,格列柯的作品從一開始就滲透到現(xiàn)代繪畫之中。

《懺悔的抹大拉》和《裸坐》細(xì)節(jié)比較

看到立體派作品邊的格列柯,應(yīng)該會讓人感到震驚。抹大拉是美麗的,她虔誠地望向上帝。 在《裸坐》中,臉部被完全抹去。然而,她與抹大拉有著完全相同的溫柔。看看畢加索從格列柯那里汲取的形式(筆觸、空間安排、色調(diào))會改變畫面的情緒。與格列柯的密切合作讓我們對立體主義有了更深入的了解——通過畢加索的眼睛看格列柯也讓我們對這位年長的藝術(shù)家有了新的認(rèn)識。 在《懺悔的抹大拉》中有一個(gè)令人驚訝的時(shí)刻,格列柯在天空中鑿了一個(gè)洞,用一種完全抽象的方式玩弄著周圍的云,就像畢加索作品中所強(qiáng)調(diào)的那樣。

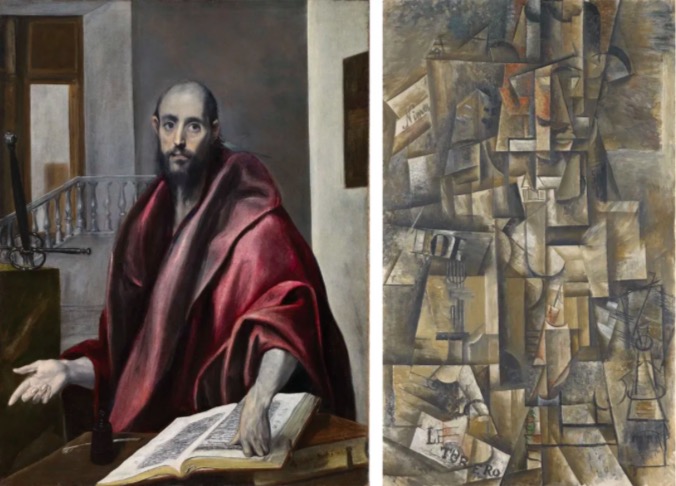

左:格列柯,《圣保羅》,約1585年,私人藏;

右:畢加索,《狂熱者》,1912年,巴塞爾美術(shù)館藏

格列柯富于表現(xiàn)力的圣徒畫像《圣保羅》(Saint Paul,約1585年,私人藏)和巴塞爾美術(shù)館的館藏《狂熱者》(The Aficionado, 1912年)也可見立體主義成熟期的進(jìn)階演化。

畢加索,《情侶》,1967年,巴塞爾美術(shù)館藏

在畢加索拋棄立體主義之后,格列柯對畢加索的影響持續(xù)了很長時(shí)間——尤其是格列柯肖像的創(chuàng)造性一直是畢加索藝術(shù)的試金石。展覽最后一部分是畢加索1967年的作品《火槍手》(the Musketeer),86歲的畢加索畫這件作品時(shí)候,正處于手術(shù)后的恢復(fù)期。在它的背面,畢加索有一個(gè)簽名,上面寫著“Domenico Theotocopulos van Rijn da Silva”——格列柯、倫勃朗和委拉斯開茲名字的混合體。畢加索明白他不會太長時(shí)間停留在一種風(fēng)格中——他必須不斷前進(jìn),不斷探尋,不斷研究過去的藝術(shù)。這就是他的獨(dú)特之處。而畢加索與傳統(tǒng)的決裂實(shí)際上是通過其他方式的延續(xù)。

左:格列柯,《圣保羅》,約1585年,蒙特利爾美術(shù)博物館藏;

右:畢加索,《火槍手》,1967年,路德維希博物館藏

注:展覽將持續(xù)至9月25日,本文編譯自《阿波羅雜志》6月號《格列柯如何震撼了畢加索》和《藝術(shù)新聞》相關(guān)報(bào)道。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司