- +1

SKG被質疑假洋貨,倍輕松增收不增利,按摩儀行業怎么了?

[釘科技觀察] SKG和倍輕松,按摩器行業的兩大明星品牌。近年來,這兩家企業分別邀請了王一博和肖戰作為品牌代言人,而在這兩位頂流明星的助推下,SKG和倍輕松的品牌聲量迅速高漲,吸引了很多年輕人的關注。

然而,營銷大手筆雖然帶來了品牌知名度的大幅上升,但在聚光燈下,兩家企業的真實面貌也更清晰的暴露在外界面前。

日前,《釘科技》注意到,新浪科技就發表了一篇名為《起底“假洋貨”SKG:毛利率遠超蘋果,常年打醫療器械擦邊球》的文章,引發了行業關注。

文章報道稱,SKG并非真正的國際大牌,實為順德一家由小家電企業轉型而來的公司。另外,SKG在產品宣傳中著重強調與醫療專家聯合研發,對于頸椎疼痛等疾病有效,甚至對外聲稱是醫療級產品,頗有擦邊球之嫌。實際上,按摩儀并不屬于專業的醫療器械,并不能用來治療相關疾病。

在新浪科技發表該文章后不久,SKG的競爭對手倍輕松發布了上市后的首份年度財報。財報數據顯示,2021年倍輕松實現營收11.90億元,同比增長43.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為9186.19萬元,同比增長29.92%。2022年Q1數據則顯示,倍輕松實現營收2.48億,同比增長15.29%,實現歸母凈利潤-0.1億,同比轉負。媒體評論認為,倍輕松屬于典型的增收不增利。

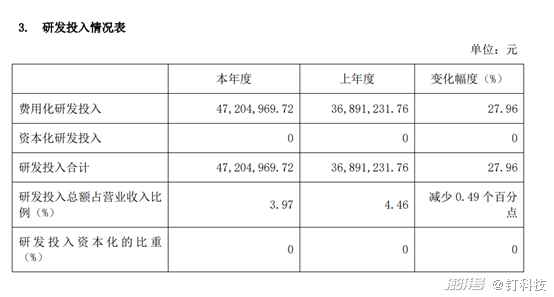

另外,2021年報還顯示,倍輕松當年銷售費用投入達到4.85億,占營業收入超過40%;研發投入為4700萬元,占營收比重不到4%,研發投入不到銷售費用的10%。

很明顯,SKG和倍輕松都面臨著不小的質疑。在《釘科技》看來,兩家公司布局健康智能硬件這個新賽道,應該說大方向沒有問題,整個市場也方興未艾,具有很好的成長性,不過與健康相關的業務必須在安全性、合規性上有嚴格的自律,同時也要建立起差異化的技術壁壘,過分依靠營銷驅動則很難行穩致遠。

《釘科技》認為,一方面,類似智能按摩儀這樣的硬件產品,不能打著醫療器械的名義去做營銷,夸大產品使用效果,這樣對用戶和整個行業都不利;另一方面,在產品高毛利的條件下,還是要加強技術研發投入,重營銷、輕研發很難在品類持續擴張和競爭日趨激烈的市場環境下,贏得用戶基于產品體驗的良好口碑。

大健康產業的市場空間巨大,SKG和倍輕松在健康智能硬件行業已經取得了領先身位,但還需要秉承“長期主義”的精神,為企業和產業的穩健發展做出更好的表率。(釘科技原創,轉載務必注明來源:釘科技網)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司