- +1

匠藝研究丨“蘇作”雕刻工藝風(fēng)格的形成及其文化內(nèi)涵

原作者:鄭麗虹

注意!!!未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!!!

“蘇作”雕刻工藝系中國工藝美術(shù)中的典范。它以詩書畫印相結(jié)合的結(jié)構(gòu)形式、古雅空靈的審美趣味、巧奪天工的價(jià)值取向和秀美小巧的形態(tài)特征獨(dú)立于中國傳統(tǒng)雕刻藝術(shù)之林,牽動(dòng)著工藝美術(shù)的審美風(fēng)尚。

自唐宋伊始,伴隨著江南經(jīng)濟(jì)文化重心的興起,蘇州得自然、經(jīng)濟(jì)、人文生態(tài)之利,經(jīng)濟(jì)繁盛,人文薈萃。尤其是到明代中葉,經(jīng)過約百年的沉寂,蘇州出現(xiàn)城市繁榮的新局面。本已具有相當(dāng)基礎(chǔ)的手工業(yè)迅速發(fā)展,與農(nóng)業(yè)一起成為蘇州國民經(jīng)濟(jì)的兩大支柱。手工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)成為城市的一道亮麗景觀,“凡上供錦綺、文具、花果、珍羞奇異之物,歲有所增,若刻絲累漆之屬,自浙宋以來,其藝久廢,今皆精妙,人性益巧而物產(chǎn)益多。”及至嘉靖、萬歷年間,蘇州手工業(yè),如金銀器、銅器、玉雕、木雕、竹雕、牙角器、漆器、燈彩、裝裱、刺繡、緙絲、織錦、制箋、制扇、樂器、玩具、家具等,全面蓬勃發(fā)展,并在內(nèi)部有了比過去更加細(xì)密的專業(yè)分工,不但由此形成了以手工業(yè)者為主體的新市民階層,并且手工藝制作風(fēng)尚高雅,巧奪天工,成為全國的楷模。

(清)棗木雕壽星擺件,吳文化博物館藏

入清以后,其勢熾盛,據(jù)孫嘉淦《南游記》記載,蘇州在康熙年間已是“閶門內(nèi)外,居貨山積,行人水流,列肆招牌,燦若云錦,語其繁華,都門不逮。然俗浮靡,人夸詐,百工士庶,殫智竭力以為奇技淫巧,所謂作無益以害有益者與。”[1] 所謂的“奇技淫巧”,指的就是包括工藝品在內(nèi)的各種手工制作。以蘇州的觀念、意蘊(yùn)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的物化概念在明末清初開始流行,如“蘇作”“蘇工”“蘇式”“蘇意”“蘇樣”“蘇派”等等。其中,“蘇作”成為對(duì)蘇州工藝美術(shù)制作及技藝的指稱,“作”在這里既可以指制作、造作,也可以指“作坊”,還可以指蘇州匠人的優(yōu)秀手工技藝或蘇州生產(chǎn)的某種知名產(chǎn)品。本文即以玉雕、核雕、竹雕、木雕、牙雕等各類雕刻工藝為例,闡析“蘇作”這一范式形成的原因、主要風(fēng)格,以及承載的獨(dú)特文化內(nèi)涵等問題。

一、明代中晚期是“蘇作”雕刻工藝成熟并引領(lǐng)風(fēng)尚的重要時(shí)期

雖然,蘇州的雕刻工藝自宋元開始已形成一定的基礎(chǔ),展現(xiàn)出一些面貌特點(diǎn),然而應(yīng)用范圍僅限于石雕、版刻和一些工藝擺件,且工藝相對(duì)簡單,主要以平面淺浮雕和圓雕為主。以蘇州雙塔羅漢院的石柱雕刻為代表,可窺其貌。

蘇州羅漢院石柱雕刻,圖源網(wǎng)絡(luò)

明代中葉以后,一直到清盛期,作為全國商業(yè)經(jīng)濟(jì)中心和文化中心的蘇州,其藝術(shù)發(fā)展已經(jīng)由過去主要依賴地理?xiàng)l件和藝人的個(gè)人發(fā)揮,轉(zhuǎn)變?yōu)楦嗟氖苌虡I(yè)影響、由市場左右的新局面。而宋元時(shí)期逐漸形成的分散中心,也在進(jìn)一步的集聚,且生產(chǎn)規(guī)模更大、范圍更廣、能力更強(qiáng)。蘇州工藝美術(shù)的整體水平明顯提高。在閶門內(nèi)外,逐漸形成了工藝品的專業(yè)產(chǎn)銷市場,城外主要集中在山塘街、南濠街,城內(nèi)則以今西中市、東中市為軸心,南北巷陌,分布幾遍,匠作麇集,工巧百出。同時(shí),這里也是最發(fā)達(dá)的商業(yè)中心和文化中心。崇禎《吳縣志》中列舉了當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的各類珍玩,包括“珠寶花、翠花、玉器、水晶器、瑪瑙器、雄黃雕器、香雕器、玳瑁器、象牙器、燒料器、金扇”等,絕大多數(shù)都屬于雕刻工藝品,可見蘇州雕刻工藝的發(fā)達(dá)。此后清人納蘭常安在其筆記中又提到:“蘇州專諸巷,琢玉雕金,鏤木刻竹,與夫髹漆、裝潢、像生、針繡,咸類聚而列肆焉。其曰鬼工者,以顯微鏡燭之,方施刀錯(cuò);其曰水盤者,以砂水滌漶,泯其痕紋。凡金銀琉璃綺銘繡之屬,無不極其精巧,概之曰蘇作。廣東匠役亦以巧馳名,是以有‘廣東匠,蘇州樣’之諺。然蘇人善開生面,以逞新奇。粵人為其所驅(qū)使,設(shè)令舍舊式,而創(chuàng)一格,不能也。故蘇之巧甲于天下。”[2] 顯然,這里的“蘇作”就是針對(duì)制作工藝而言的。納蘭常安生于康熙二十年,主要宦游經(jīng)歷在雍正、乾隆年間,目前所見《受宜室宦游隨筆》最早的刻本是乾隆十一年,所以文中反映的應(yīng)該是清盛期“蘇作”工藝的面貌,可見這時(shí)期的玉、金、木、竹、漆等“蘇作”雕刻工藝已成為一種典范,深入人心。而其馳名天下的突出特點(diǎn)就是精巧,背后蘊(yùn)含的則是不拘一格的創(chuàng)新能力。這既依賴高超的手工技藝,更與時(shí)代環(huán)境和工藝觀念有關(guān)。

(明)蘇州東山明善堂磚雕門樓

明代中期,隨著蘇州商品經(jīng)濟(jì)的繁盛,消費(fèi)生活的活躍,傳統(tǒng)禮制對(duì)衣食住行等物質(zhì)文化的森嚴(yán)規(guī)范已得到一定程度的突破,人們的價(jià)值觀和人生理想都發(fā)生了異化,更多面向各人價(jià)值和欲望的舒張,自我意識(shí)開始增強(qiáng)。祝允明、唐寅、桑悅、徐威、張靈等一批蘇州文人張揚(yáng)個(gè)性,或“狂簡”,或“放蕩不羈”,一股反叛傳統(tǒng)文化模式、沖撞僵化文化結(jié)構(gòu)的啟蒙思潮涌動(dòng)在蘇州文化的各個(gè)領(lǐng)域,并普遍追求世俗物質(zhì)生活的享受。由此產(chǎn)生了對(duì)物質(zhì)生活的新要求、新標(biāo)尺。這在蘇州民居建筑的形制變化中可以得到充分體現(xiàn)。據(jù)蘇舜欽的《滄浪亭記》所記“土居皆褊狹,不能出氣。”說明宋朝時(shí)蘇州的民宅還相對(duì)狹小,到明代早期,蘇州的民宅廳堂也不過三間五架,沒有斗拱和彩色裝飾。然而自明代中期,這種狀況完全改變了。此時(shí)的蘇州已是東南最大的商業(yè)都會(huì)。繁重的賦稅壓力驅(qū)使大量的農(nóng)民通過手工藝來填補(bǔ)收入,對(duì)土地依賴減少;同時(shí)大量地主也從農(nóng)村遷往城市,城市人口劇增。他們當(dāng)中的許多人成為商人,而富裕的城市居民也開始買地購屋,城市用地日益緊張。據(jù)相城人王锜《寓圃雜記》卷五所載:“正統(tǒng)、天順間,余嘗入城,咸謂稍復(fù)其舊,然猶未盛也。迨成化間,余恒三四年一入,則見其迥若異境,以至于今,愈益繁盛。閭檐輻輳,萬瓦甃鱗,城隅濠股,亭館布列,略無隙地。”顧起元在《客座贅語》卷五《建業(yè)風(fēng)俗記》中還具體描繪了江南民居由正德至嘉靖期間發(fā)生的巨變:“又云正德以前,房屋矮小,廳堂多在后面,或有好事者,畫以羅木,皆樸素渾堅(jiān)不淫。嘉靖末年,士大夫家不必言,至于百姓有三間客廳費(fèi)千金者,金碧輝煌,高聳過倍,往往重檐獸脊如官衙然,園囿僭似公侯。”又有人就說:“江南富翁,一命未沾,輒大為營建,五間七間,九架十架,猶為常耳,曾不以越分為愧。”[3] 可見,不僅廳堂變得高大,裝飾奢華,而且僭越也成了常事。

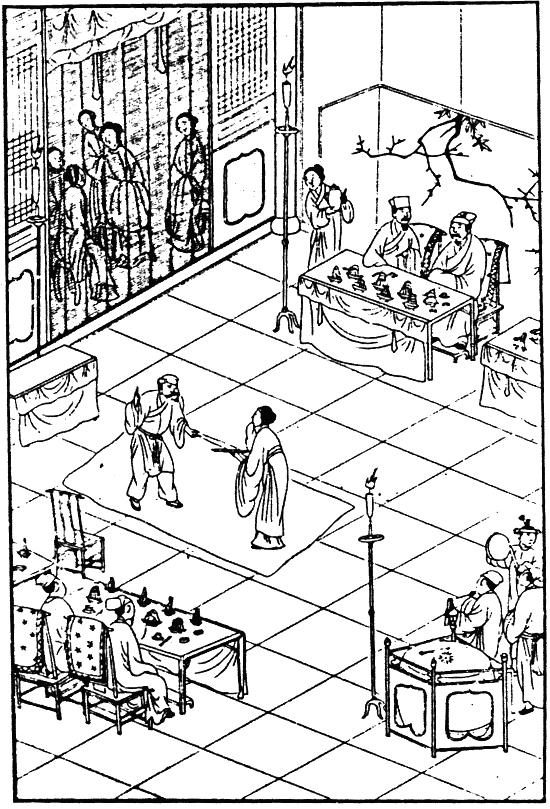

自明代中期開始,蘇州還興起了園林營造的熱潮。據(jù)清初《蘇州府志》,明朝蘇州園林見于記載的有二百多處。明代蘇州人黃省曾在其《吳風(fēng)錄》中道:吳中富豪競以湖石筑峙奇峰陰洞,至諸貴占據(jù)名島以鑿鑿而嵌空妙絕,珍花異木,錯(cuò)映闌圃,雖閭閻下戶,亦飾小小盆島為玩,以此務(wù)為饕貪,積金以克眾欲。[4] 在此消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下,清初時(shí)蘇州的地價(jià)已變得十分高昂,“物價(jià)已較明代為昂,此不第蘇州為然,而蘇州尤甚。”[5] 住宅和園林面積的縮小和集中就不可避免,而這反而促成了一種反作用力,會(huì)激發(fā)出更多的創(chuàng)造性。如何在有限的空間內(nèi)營造出深廣的藝術(shù)空間,容納豐富的藝術(shù)變化,就形成了蘇州園林小中見大,變化豐富的特點(diǎn)。同時(shí),在橫向空間尺度的壓力下,蘇州的廳堂形制必然向高聳發(fā)展,而磚砌技術(shù)的發(fā)展,又為廳堂的升高創(chuàng)造了條件。明代以前,中國的木構(gòu)建筑主要依靠梁柱承重,南方建筑外圍多有可安裝拆卸的門窗,即使有泥墻,也不承擔(dān)承重功能。廳堂內(nèi)部不分間,多用屏風(fēng)或帷帳作靈活隔斷。明代蘇州的造磚業(yè)特別發(fā)達(dá),官營燒造的細(xì)料方磚直接供應(yīng)皇宮正殿。因此,蘇州最有可能成為民居中較早采用磚墻的地區(qū)之一。磚墻的使用,在一定程度上減輕了柱子的承重壓力,柱身變得細(xì)長,扶墻柱即可加密,相應(yīng)的柱形、柱礎(chǔ)開始以圓形為主,整個(gè)廳堂結(jié)構(gòu)變得靈巧秀美,廳堂也因此變得高大,敞亮。而室內(nèi)活動(dòng)空間的增大,需要更多的家具陳設(shè)及其裝飾加以填充。園林、廳堂生活成為重要的裝飾主題,這在明代蘇州的版畫中有明顯體現(xiàn)。

明代版畫《玉環(huán)記·玉簫寄真》中的廳堂

明代中期以后的蘇州號(hào)稱奢靡為天下最,“天下財(cái)貨莫?jiǎng)儆谔K州”[6] 。在奢靡生活觀念的影響下,消費(fèi)與享受之風(fēng)盛行。然而,由于國家在營造制度上的嚴(yán)格規(guī)定,使得聚集在蘇州的大量商賈豪紳不得不選擇在裝飾上下功夫,以滿足日益膨脹的虛浮之心。這極大地促進(jìn)了建筑裝飾的發(fā)展和賞玩類工藝品的發(fā)展。這時(shí)候的蘇州一反“非世家不架高屋,衣飾器皿不敢奢侈”的簡質(zhì)風(fēng)尚,城市中的士商階層開始繡戶雕棟,花石園林。這樣一來,與建筑裝修有關(guān)的小木作有了用武之地,匠人們在門板、匾額、掛落、窗格、隔扇、掛屏、家具、地罩、欄桿等生產(chǎn)中充分伸展才藝,與磚石木雕相關(guān)的小木作制作水平得以大幅度提高。同時(shí),這又為觀賞類小件器具的發(fā)展提供了技術(shù)支持,工藝向精細(xì)化道路發(fā)展。

而前文所述的室內(nèi)環(huán)境的變化,臺(tái)案家具得以廣泛使用,由此帶動(dòng)了一些陳設(shè)品,如盤、匣、筒、座子、臺(tái)屏、花架、花插、香薰等器具的發(fā)展。而文人士大夫階層導(dǎo)引的對(duì)精致生活的需求,則直接導(dǎo)致了社會(huì)普遍的“清玩”之風(fēng),古琴、鐘鼎彝器、書畫、怪石、古器、盆景、文房四寶等成為清雅玩品。《天水冰山錄》所收錄的蘇州文具(共三幅,每幅內(nèi)文具一百五十三件),大概就是指這類賞玩工藝品。這就使他們從原來大件的形制中獨(dú)立出來,以體型規(guī)格的小巧,成為主供觀賞的小器具。其中就包括了通過雕、刻、鏤、鑲、嵌、拼等手段制作出來的竹木牙雕制品,它們不僅成為時(shí)尚工藝品,書房幾案的必備陳設(shè),還由此形成了專門的工藝門類,題材豐富,風(fēng)格清新。

隆慶之后,開放海禁,允許私人從事海外貿(mào)易,直接促進(jìn)了各種海外珍稀材料進(jìn)入中國,這為象牙、犀角、硬木等雕刻的從業(yè)者提供了材料上的發(fā)展機(jī)會(huì)。紫檀木與黃花梨,最初是被當(dāng)作香料和藥材進(jìn)口到中國的,而后被匠人們創(chuàng)造性地運(yùn)用于家具和其他文房陳設(shè)用具的生產(chǎn)中。據(jù)范濂《云間據(jù)目鈔》載:“細(xì)木家伙,如書桌、禪椅之類,余少年曾不一見。民間止用銀杏金漆方桌。自莫廷韓與顧、宋兩家公子,用細(xì)木數(shù)件,亦從吳門購之。隆萬以來,雖奴隸快甲之家,皆用細(xì)器……紈绔豪奢,又以椐木不足貴,凡床廚幾桌,皆用花梨、癭木、烏木、相思木與黃楊木,極其貴巧,動(dòng)費(fèi)萬錢,亦俗之一糜也。”由于硬木家具材料十分貴重,匠人們更加惜材,將一些下腳料變廢為寶,由此開辟了“蘇作”紅木小件工藝的傳統(tǒng)。這些小件雖然看似小巧,但是因?yàn)樗募夹g(shù)含量并不亞于大件家具,甚至還有過之,再加上紫檀等高檔材料本身的質(zhì)地細(xì)膩,紋理華美且色彩靜穆,更易受到文人雅士的喜愛,成為他們臺(tái)案上精致的陳設(shè)用品和把玩件,如筆筒、扇骨、棋盤、如意、雕像等。由于大件的紫檀木大多為皇室貴族所占有,所以擁有精致的紫檀小件,就成為滿足民間普通士人對(duì)高檔消費(fèi)品的渴求。特別是名家的制品或者雕有名家手跡的作品,更是被當(dāng)作古董被收藏,成為所謂的“時(shí)玩”,從而進(jìn)一步刺激了這類手工藝的發(fā)展。袁宏道談及蘇州時(shí)就曾提到“士大夫?qū)毻嫘蕾p,與詩畫并重。”[7]

此外,“蘇作”等概念的出現(xiàn),說明工藝思想發(fā)生了深刻變化。“技藝神圣,人自重之”。[8] 鄙視百工和奇巧淫技的觀念逐漸淡薄,文人士大夫都開始講俗事,重治生,甚至認(rèn)為工匠之名比士大夫更能流傳后世。受此觀念的推動(dòng),“蘇作”雕刻工藝有了較大程度的發(fā)展,集中表現(xiàn)為涌現(xiàn)出了許多身懷絕技,聲名遠(yuǎn)揚(yáng),堪與“縉紳列坐抗禮”的能工巧匠。如黃省曾《吳風(fēng)錄》里的:“自吳民劉永暉氏精造文具,自此吳人爭奇斗巧以治文具。”張岱贊譽(yù)明代蘇州工藝的鼎盛,稱“吳中絕技”,《陶庵夢憶》卷一也說:“吳中絕技,陸子岡之治玉,鮑天成之治犀,周柱之治嵌鑲,趙良璧之治梳,朱碧山之治金銀,馬勛、荷葉李之治扇,張寄修之治琴,范昆白之治三弦,俱可上下百年,保無敵手。其良工苦心,亦技藝之能事。至其厚薄深淺,濃淡疏密,適與后世賞鑒家之心力、目力針芥相投,是豈工匠之所能辦乎?蓋技也而進(jìn)乎道矣。”

城市生活的繁榮,奢靡風(fēng)之風(fēng)的彌漫,極大地改變著人們的思想和生活情趣。“蘇作”不但是生活時(shí)尚,也是生活方式的反映。正如張瀚《松窗夢語》卷四中所論:“至于民間風(fēng)俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫過于三吳。自昔吳俗習(xí)奢華、樂奇異,人情皆觀赴焉。吳制服而華,以為非是弗文也;吳制器而美,以為非是弗珍也。四方重吳服,而吳益工于服;四方貴吳器,而吳益工于器。是吳俗之侈者愈侈,而四方之觀赴于吳者,又安能挽而之儉也。蓋人情自儉而趨于奢也易,自奢而返之儉也難。今以浮靡之后,而欲回樸茂之初,胡可得也?矧工于器者,終日雕鏤,器不盈握,而歲月積勞,取利倍蓗。工于織者,終歲纂組,幣不盈寸,而錙銖之縑,勝于尋丈。是盈握之器,足以當(dāng)終歲之耕;累寸之華,足以當(dāng)終歲之織也。茲欲使其去厚而就薄,豈不難哉。”受此影響,“蘇作”必然會(huì)漸離宋元形神兼?zhèn)涞乃囆g(shù)軌道,向商品化、陳設(shè)化、文玩化方向發(fā)展。

二、“蘇作”雕刻工藝風(fēng)格及其文化內(nèi)涵

入明以后,蘇州的文風(fēng)與經(jīng)濟(jì)共盛。蘇州文化人對(duì)工藝思想的推進(jìn)、工藝技術(shù)的提升、與民間工匠的交流等方面,發(fā)揮了重要的作用,特別是為形成以詩書畫印為主要結(jié)構(gòu)形式,以古雅精巧為審美特征的“蘇作”雕刻工藝風(fēng)格,在美學(xué)上作了全面觀照。

1//詩書畫印一體的表現(xiàn)形式

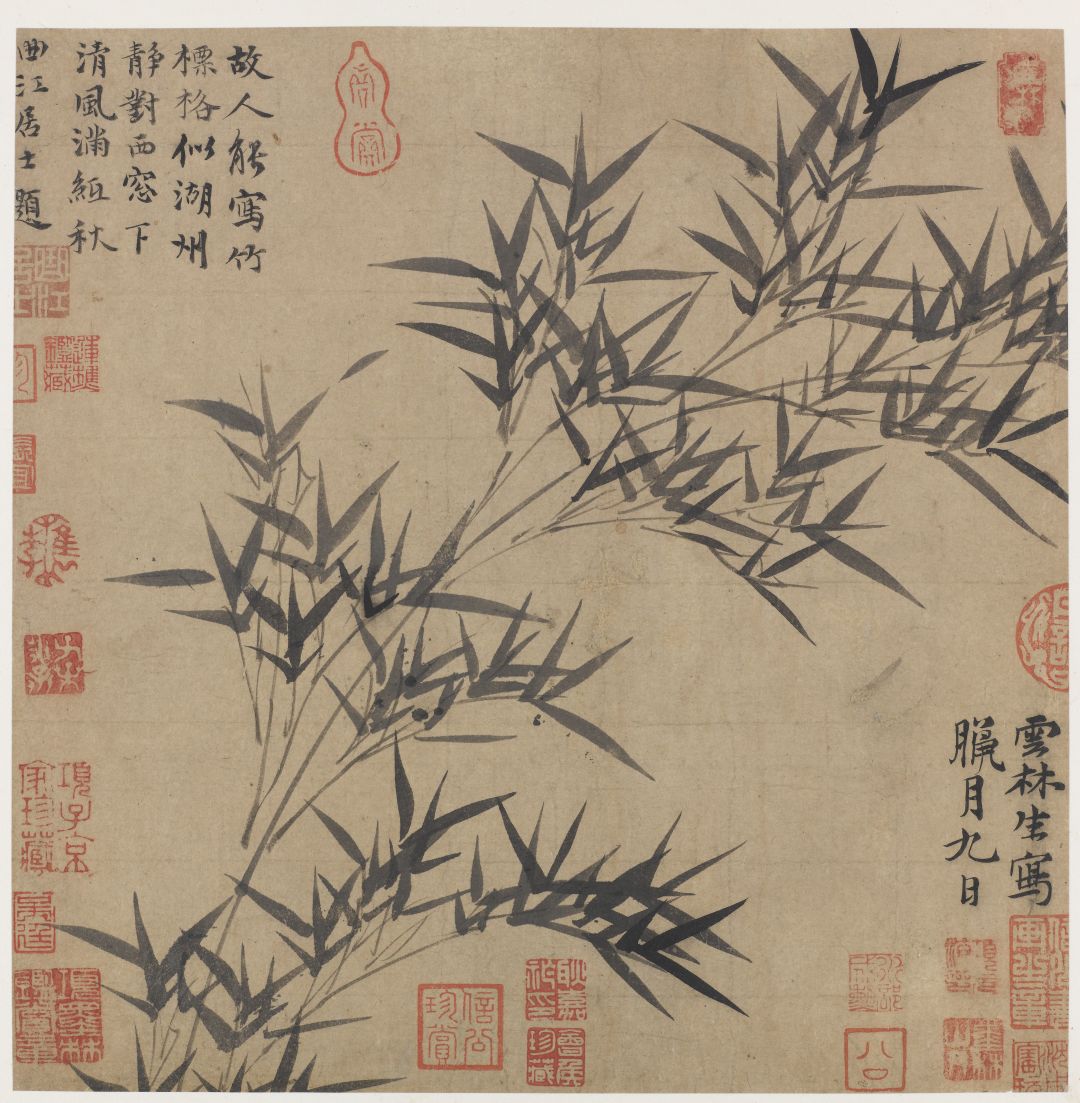

中國自宋元以來,在文人畫藝術(shù)一主風(fēng)騷的格局中逐漸發(fā)展出來的詩、書、畫、印一體的藝術(shù)結(jié)構(gòu)形式,以更加成熟和程式化的面貌出現(xiàn),并逐漸影響了工藝美術(shù)的形式內(nèi)容,使之更具人文氣息。

元 倪瓚《墨竹圖頁》,弗利爾美術(shù)館藏

文人畫是中國畫的重要流派,該稱謂最早由明代晚期的董其昌提出。張朋川先生認(rèn)為雖然“詩中有畫,畫中有詩”的詩畫結(jié)合是文人畫的基本要素,然而宋人畫面上題詩的現(xiàn)象并不多見,更多的是表達(dá)詩意的內(nèi)涵。直至元代,繪畫上才普遍出現(xiàn)了詩、書、畫相結(jié)合的特點(diǎn)。正是元代晚期蘇州地區(qū)的文人雅集之風(fēng)的繁盛促成了詩、書、畫結(jié)合的聯(lián)姻。雅集的召集人和參與者中很多都是富甲一方的商貿(mào)巨賈,有雄厚的資財(cái)可以支撐頻繁的雅集活動(dòng),如昆山的顧阿瑛在玉山鎮(zhèn)召集的雅集,多達(dá)七十多次。參加雅集的名流或擅吟詩、或?qū)憰嫛⒁嘤袗酆每逃≌撸凰麄兓蚵?lián)手書畫于卷,或合作繪寫于冊,從而使作品集詩、書、畫、印于一體。元代晚期,在畫作上進(jìn)行大段題詩和作跋的風(fēng)氣已十分蔚然,并一直延續(xù)到明代。

(清)象牙雕溪山行旅圖筆筒,吳文化博物館藏

特別是到了明代中期,蘇州的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了很大變化。與元人出世思想影響下多描繪深山野嶺、荒木疏樹,空山無人的畫風(fēng)不同,明代蘇州的文人書畫則更多的轉(zhuǎn)向山水園林、農(nóng)耕漁樂,山居雅集、禽鳥花卉等題材,表現(xiàn)出明顯的世俗化特征,顯得生機(jī)盎然,由此開創(chuàng)了明代文人畫的新風(fēng)貌。盡管吳門畫家的繪畫類型與風(fēng)格多種多樣,但詩、書、畫、印相結(jié)合的文人畫,應(yīng)當(dāng)是最具標(biāo)志性的特色。吳門畫家的書畫冊頁上開始出現(xiàn)左面圖右面詩的新形式。折扇上也出現(xiàn)了一面為圖、一面為詩文的形式。到明代中晚期這樣的結(jié)構(gòu)形式已普遍出現(xiàn)在許多工藝品種上,如竹雕筆筒、扇骨雕刻、玉雕、書籍插圖、箋紙、刺繡、緙絲等,從而開創(chuàng)了中國工藝美術(shù)發(fā)展的新階段,代表了此后中國工藝美術(shù)發(fā)展的主流方向。[9]《竹人錄》小序中提到開創(chuàng)嘉定派竹刻的朱松鄰時(shí)道:“嘉靖時(shí)朱松鄰模宋元小景,創(chuàng)始刻竹,嗣后專門名家,或行草楷隸,或人物山水,并稱絕技”[10] 正是朱鶴將書畫藝術(shù)引入竹刻,開創(chuàng)了透雕、深雕等竹刻技法,從而形成了嘉定派竹刻的獨(dú)特風(fēng)格。其子朱纓(號(hào)小松)、孫朱稚征(號(hào)三松)皆承其技藝,成為名噪一時(shí)的竹刻藝人。尤其是朱稚征,技臻極妙,時(shí)人謂其竹刻花鳥不次于徐熙,而寫意人物、山水則在馬遠(yuǎn)夏圭間。

朱小松“劉阮入天臺(tái)”竹刻香熏

l966年4月,上海寶山縣顧村鎮(zhèn)明萬歷年間朱守城夫婦墓中出土了一件“劉阮入天臺(tái)”竹刻香熏,上有陰文“朱纓”和陰刻方印篆文“小松”款識(shí)。朱小松深得其父朱松鄰的真?zhèn)鳎讼阊鏖L筒形,兩端有蓋和底,皆為楠木所制,并刻以蟠螭紋,器身集淺雕、浮雕、透雕、留青等多種手法而成,表現(xiàn)了劉阮入天臺(tái)與仙女對(duì)弈的情境,布局層次分明,人物神態(tài)生動(dòng),構(gòu)思精妙,實(shí)為罕見。

(明)“子岡”款青玉和巹杯,故宮博物院藏

之后的程嘉燧、唐時(shí)升、李流芳、婁堅(jiān),人稱“嘉定四先生”,他們各以詩文書畫蜚聲海內(nèi),亦以朱氏“深刻法”刻竹為樂。到清代初年,嘉定竹刻已成為宮廷貢品。此后,許多藝人均被征召入內(nèi)廷供奉。而傳世今日的許多“子岡”款玉器,也是偏于平面陽文雕刻,突出的結(jié)構(gòu)模式就是詩書畫印一體。看他的作品,圖文設(shè)法巧妙,很多為四言、五言銘文詩句。字體以篆書和隸書為主。刻款形式均為圖章式印款。如常熟博物館藏的“白玉二喬觀書牌”,正面陽文雕刻邊框內(nèi)琢淺浮雕“二喬觀書”,圖中兩位妙齡少女并肩而坐,凝神觀書。玉牌背面邊框內(nèi)有去地琢陽文隸書五言詩一首:“國色人間少,喬家竟得雙。共觀黃石略,佳婿足安邦。”整個(gè)造型規(guī)整典雅,線條圓轉(zhuǎn)流暢。

“白玉二喬觀書牌”,常熟博物館

這種藝術(shù)結(jié)構(gòu)形式,與創(chuàng)作主體的個(gè)人文化修養(yǎng)和生活環(huán)境都有聯(lián)系,對(duì)匠人的綜合文化素養(yǎng)提出了更高的要求,因此,只能發(fā)生發(fā)展在明代中晚期以文人士大夫階層為主導(dǎo)的蘇州城市文化特定的時(shí)空環(huán)境和生活土壤中。

2//古雅空靈的審美意趣

明代的蘇州是其歷史上的人文鼎盛之時(shí)。陸師道《袁永之文集序》中說:“吳自季札、言游而降,代多文士。至于我明受命,郡重扶馮,王化所先。英奇瑰杰之才,應(yīng)運(yùn)而出,尤特盛于天下。洪武初,高、楊四雋領(lǐng)袖藝苑;永宣間,王、陳諸公矩矱詞林;至于英孝之際,徐武功、吳文定、王文恪三公者出,任當(dāng)鈞冶,主握文柄,天下操觚之士響風(fēng)景服,靡然而從之。時(shí)則有若李太仆貞伯、沈處士啟南、祝通判希哲、楊儀制君謙、都少卿玄敬、文待詔徵仲、唐解元伯虎、徐博士昌國、蔡孔目九逵,先后繼起,聲景比附,名實(shí)彰流,金玉相宜,黼黻并麗。吳下文獻(xiàn),于斯為盛,彬彬乎不可尚已。”諸多才華橫溢、成就卓絕的人物咸聚蘇州,聲氣相投,且各擅所長,風(fēng)采迥異,儼然成就了一道豐富多彩的文化景觀,這在中國文化史上是罕見的。以倡導(dǎo)精英和地方文化為己任的蘇州士大夫群體,以本幫地域?yàn)榧~帶,在共同的社會(huì)活動(dòng)和精神追求中,在一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)和理解力基礎(chǔ)上,于自覺或不自覺中結(jié)成了一種輿論群體,以鮮明而有力的話語權(quán),倡導(dǎo)雅致的藝術(shù)化生活方式,他們品評(píng)書畫、把玩收藏、詩酒唱酬、交游暢玩,將極大的熱情投身于文化事業(yè),甚至身體力行,參與到園林、家具、雕刻、髹漆、文房清玩等工藝活動(dòng)中,將自古以來士人所具有的文化品性進(jìn)一步發(fā)掘了出來。其雅致的趣味通過器物的結(jié)構(gòu)、造型、紋飾等方面表現(xiàn)出來,各種精美的工藝品不斷涌現(xiàn),與之相適應(yīng)的“蘇作”工藝品格有了極大的提升。

(明)文彭款印,臺(tái)北故宮博物院藏

明代中葉之后,以社會(huì)的急劇變化為特征的蘇州,舉凡社會(huì)經(jīng)濟(jì)、思想、心態(tài)的各個(gè)方面都異常復(fù)雜,社會(huì)上充斥著因循與躁動(dòng)的交織。經(jīng)濟(jì)的競爭導(dǎo)致人欲的橫流,被理學(xué)觀念、倫理教條所長期壓抑的人的情欲要求,成為一種“俗”的精神力量,給時(shí)代和藝術(shù)審美注入了新的生命力,雅俗之間出現(xiàn)了相互滲透和融合。社會(huì)階層之間的開放性流動(dòng),也促進(jìn)了各個(gè)階層之間倫理價(jià)值和審美觀念的互相整合。當(dāng)審美趣味的雅俗基本不存在差異時(shí),以正統(tǒng)文化品位自居的文人又會(huì)想方設(shè)法創(chuàng)造出更高一級(jí)的文化品位和物質(zhì)生活,并借助于自己的文化地位,通過書籍、集會(huì)等輿論工具和途徑,將其傳播出去。所以嗜古之風(fēng)的出現(xiàn),就不僅僅是一種個(gè)人喜好的高雅行為,而是維持菁英階層之社會(huì)“區(qū)隔”的不可或缺的消費(fèi)模式。也是文人在明代中晚期面對(duì)社會(huì)倫理的背離傾向、傳統(tǒng)地位受到撼動(dòng)的情形之下,重拾過去的美學(xué)標(biāo)準(zhǔn),以區(qū)分雅俗為手段,借以彰顯地位的心理反映。正如文震亨在《長物志》卷七“器具”開篇中所言:“今人見聞不廣,又習(xí)見時(shí)世所尚,遂致雅俗莫辨。更有專事絢麗,目不識(shí)古,軒窗幾案,毫無韻物,而侈言陳設(shè),未之敢輕許也。”鮮明地揭示出文人的清高意識(shí),也從另一個(gè)側(cè)面反映了雅俗相滲的社會(huì)流風(fēng),否則不需要如此強(qiáng)調(diào)。而思想文化的復(fù)古進(jìn)而產(chǎn)生出生活情趣上的追古摹古。符合古制,即為雅的體現(xiàn),所以圖案要“古雅”、色調(diào)要“古色”、式樣要“古式”。[11] 蘇州的仿古玉成為被推介的高價(jià)工藝品,有的還假托名人如梅道人、趙子昂等,詩書畫印四絕、具有寫意風(fēng)格的玉器,特別受到歡迎。器形也多古彝、配飾、文具之類。受此風(fēng)尚影響,明代中晚期的蘇州興起了收藏、玩賞古玉器之風(fēng),工藝技術(shù)的優(yōu)勢又使其成為仿造古玉器的中心。正如明人高濂所云:“近日吳中工巧,模擬漢宋螭玦鉤環(huán),用蒼黃、雜色、邊皮、蔥玉或帶墨色玉,如式琢成,偽亂古制,每得高值。”[12] 在利益的驅(qū)動(dòng)下,加上蘇州琢玉業(yè)本就發(fā)達(dá),作偽的人尤其多,而后來專諸巷仿古玉中心的形成,說明這種工藝已成為規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)。

明 “子岡”款茶晶梅花花插,故宮博物院藏

而以文震亨為代表的吳中文人還非常重視質(zhì)樸與自然的感覺,反對(duì)過分及過度的雕刻與裝飾,這顯然是以宋人美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)為尚的一種物化反映。文震亨所著《長物志》中,“古”“雅”“韻”是使用頻率極高的詞語,書中反復(fù)強(qiáng)調(diào)的審美標(biāo)準(zhǔn)是“古樸”“清雅”“天趣”“自然”“不露斧斤”“無脂粉氣”等等。凡與上述標(biāo)準(zhǔn)相左的,皆遭摒棄,被斥為“惡俗”“最忌”“不入品”“俱入惡道”“斷不可用”“俗不可耐”等。如論漆雕,“雕刻精妙者,以宋為貴。俗子輒論金銀胎,最為可笑。蓋其妙處在刀法圓熟,藏鋒不露,用朱極鮮,漆堅(jiān)厚而無敲裂,所刻山水、樓閣、人物、鳥獸,皆儼若圖畫,為絕佳耳。”至于世俗喜愛的雕刻果核,“雖極人工之巧,終是惡道”。所以,“寧古無時(shí)”“寧樸無巧”“寧儉無俗”貫穿于蘇州造園、器物陳設(shè)、服飾穿戴等生活起居設(shè)計(jì)的方方面面。正如王士性《廣志繹》卷二中所說:“姑蘇人聰慧好古,亦善仿古法為之,書畫之臨摹,鼎彝之冶淬,能令真贗不辨。又善操海內(nèi)上下進(jìn)退之權(quán),蘇人以為雅者,則四方隨而雅之,俗者,則隨而俗之,其賞識(shí)品第本精,故物莫能違。又如齋頭清玩、幾案、床榻,近皆以紫檀、花梨為尚,尚古樸不尚雕鏤,亦皆商、周、秦、漢之式,海內(nèi)僻遠(yuǎn)皆效尤之,此亦嘉、隆、萬三朝為盛。至于寸竹片石摩弄成物,動(dòng)輒千文百緡,如陸子岡之玉,馬小官之扇,趙良璧之鍛,得者競賽,咸不論錢,幾成物妖,亦為俗蠹。”從中我們可以明確地感受到他對(duì)雕鏤之風(fēng)的反感。這種工藝思想一直延續(xù)到清初,即使到了道光前后,錢泳在《履園叢話》卷十二里仍然還這樣說道:“吾鄉(xiāng)造物,大廳前必有門樓,磚上雕刻人馬戲文,靈瓏剔透,尤為可笑。”人物、車馬、戲文故事是清中期普遍流行的紋飾,在文人眼中卻成為被詬病的“俗”。

事實(shí)上,吳人的好古之風(fēng),賞物之雅,也是由來已久。晉人陸云曾貽書兄陸機(jī)一通,有曰:“一日案行,并視曹公器物、床薦席具、寒夏被七枚,介幘如吳幘,平天冠、遠(yuǎn)游冠具在。嚴(yán)器方七八寸,高四寸馀,中無鬲,如吳小人嚴(yán)具狀,刷膩處尚可識(shí),梳枇、剔齒、纖綖皆在。拭目黃絮二在,有垢黑,目淚所沾污。手衣、臥籠、挽蒲、棋局、書箱亦在,奏案大小五枚。書車又作欹枕,以臥視書。扇如吳扇、要扇亦在。書箱五枚,想兄識(shí)彥高書箱,甚似之。筆亦如吳筆,硯亦爾。書刀五枚,琉璃筆一枚,所希聞,景初三年七月七日劉婕妤折之,見此期復(fù)使人悵然有感處。”(《與兄平原書》)由此可見吳人的好尚。而對(duì)吳幘、吳扇、吳筆等本地產(chǎn)品,更是格外關(guān)注。高濂《遵生八箋·起居安樂箋下》說:“靠幾,以水磨為之,高六寸,長二尺,闊一尺,有多置之榻上,側(cè)坐靠肘,或置熏爐、香合、書卷,最便三物。吳中之式雅甚,又且適中。”再如茶注,謝肇淛《五石組》卷十二說:“嶺南錫至佳,而制多不典。吳中造者,紫檀為柄,圓玉為紐,置幾案間,足稱大雅。”萬歷間袁宏道在《時(shí)尚》里說:“近日小技著名者尤多,然皆吳人。瓦瓶如龔春、時(shí)大彬,價(jià)至二三千錢;龔春尤稱難得,黃質(zhì)而膩,光華若玉。銅爐稱胡四,蘇、松人有效鑄者,皆不能及。扇面稱何得之。錫器稱趙良璧,一瓶可值千錢,敲之作金石聲,一時(shí)好事家爭購之,如恐不及。其事皆始于吳中,獧子轉(zhuǎn)相售受,以欺富人公子,動(dòng)得重貲,浸淫至士大夫間,遂以成風(fēng)。然其器實(shí)精良,他工不及,其得名不虛也。”顯然,精工而又士氣的“蘇作”已成為最合乎士大夫?qū)徝览硐氲墓に嚇?biāo)桿。

明代中晚期的文藝思潮在蘇州主要有兩股,除了占主流地位的以追求古雅為主的文震亨為代表的復(fù)古派以外,還有一股即是以袁宏道為代表的提倡真趣的“性靈派”。此時(shí)的蘇州一方面經(jīng)濟(jì)發(fā)展,物質(zhì)豐富;另一方面則是理學(xué)的崩潰,解放思潮的涌起,兩方面的相互作用形成了蘇州奢靡享樂的風(fēng)尚,更加追求感官享樂,注重物質(zhì)體驗(yàn)。當(dāng)時(shí)文人士子的文化品位又使這種物欲生活變得精致而富有情趣。在衣食生機(jī)中,可以營造出一種雅致而又富有情趣的氛圍,從而提高俗世生活的品位。文徵明在《〈何氏語林〉敘》中盛贊“單詞造句,往往令人意消。思致簡遠(yuǎn),足深唱嘆。誠亦至理攸寓,文學(xué)行義之淵也”,[13] 表現(xiàn)出蘇州文人“簡遠(yuǎn)”的美學(xué)追求,以及重“意”的審美情趣。

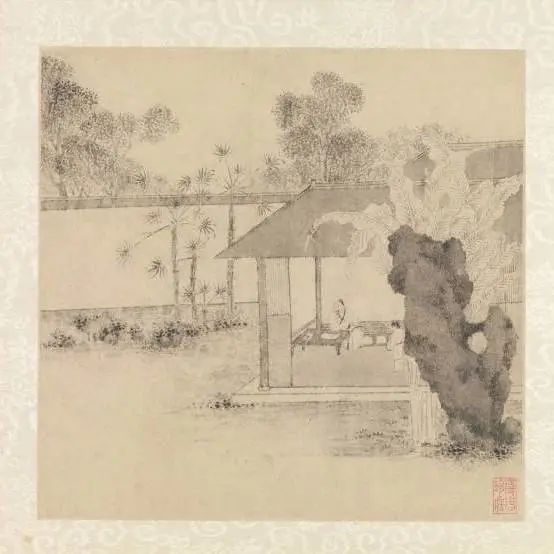

明 文徵明《拙政園三十一景圖》冊 芭蕉檻

由于經(jīng)濟(jì)繁榮,文化昌明,明代的蘇州人出現(xiàn)了造園的狂熱,就連遠(yuǎn)在城外的東山、光福也都有隱秘的私家園林。當(dāng)時(shí)的園主人大都是一些退隱的官宦、商賈和富豪,其中,起主導(dǎo)作用的是文人,他們將詩情畫意的審美趣味充分融入到造園活動(dòng)中,“主人無俗態(tài),作圃見人心”。流傳下來的文徵明《拙政園詩畫冊》所描繪的園林三十一景,每一景都似為一幅獨(dú)立的山水畫,依山順?biāo)枥士胀福L(fēng)韻清新,簡潔淡泊,軒欄池臺(tái),若隱若現(xiàn),絕無人工斧鑿之痕。幾乎所有的園林都基本以畫本構(gòu)園。褚人獲《堅(jiān)瓠集》中“為園”篇提到有人問沈周造園之道,他的回答是:“多種樹,少起屋”。這種現(xiàn)象同樣反映到“蘇作”雕刻工藝的審美體系中。看明代蘇州遺留磚石木雕,大都表現(xiàn)出線條蒼勁,筆力雄健,大方疏朗的特點(diǎn)。于秀麗中不失剛勁與渾樸。以磚雕為例,無論是中期的無梁殿,還是晚期的明善堂、徐氏祠堂,雕刻的單體都比較大,而且裝飾部位非常講究,并非無處不雕,而是注重整體的節(jié)奏,疏密相間,層次分明。這與清代的風(fēng)格有很大不同。而明代蘇州的玉器也是渾厚剛勁、簡練古雅。既不同于元代琢工的樸素,多層透雕,簡素中見清麗;又區(qū)別于清代的繁縟纖巧,有別具一格的美。其他雕刻工藝也是如此,如“嘉定派”竹雕創(chuàng)始人朱三松的作品、鮑天成的象牙雕刻,以及其他名家的橄欖核雕、扇骨雕刻等,多以平面雕刻為主,不講究細(xì)膩的線條,注重整體的節(jié)奏感,疏密相間,層次分明,寫意性極強(qiáng)。

鮑天成雕銀杏木竹節(jié)小蟲香筒

還有就是重視造型與裝飾的和諧,反對(duì)過分繁縟的雕刻。就家具而言,不作大面積雕鏤,常用小面積浮雕、線刻、嵌石、嵌木等手法。所施雕刻,也多選擇在家具的牙板、背板的端部,起點(diǎn)綴作用,整個(gè)構(gòu)圖簡單疏朗。而與磚、石,竹、木、牙、角雕一樣,明代蘇州的玉雕,也是追求婉約流暢、傳神達(dá)意之美,所制玉器精巧玲瓏、具有空而靈的藝術(shù)特色。

3//巧奪天工的價(jià)值取向

工藝技術(shù)本身是一種文化,更是一種藝術(shù)。雖然,“巧奪天工”是中國各個(gè)歷史時(shí)期的工匠追求的標(biāo)準(zhǔn)之一。然而,從明代中期開始,由于藝術(shù)活動(dòng)不再是手工匠人的專屬,越來越多的文人士大夫以及其他階層的人士參與進(jìn)來,傳遞心聲,抒發(fā)性靈,從而賦予形式功能以新的內(nèi)涵,使技術(shù)與藝術(shù)理想得以和諧統(tǒng)一。

首先是異于常人的制度造法。明代中晚期,“蘇作”雕刻工藝大師云集,他們的設(shè)計(jì)多有不凡之處,布畫巧妙,匠心獨(dú)運(yùn)。由此才奠定了“蘇作”雕刻工藝卓著的地位,受到文人士大夫們的追捧。

“三松”款竹雕侍女筆筒

明高濂《遵生八箋》里,列舉了當(dāng)時(shí)名聲顯赫的一批匠師,其中大部分出自蘇州。“又若我明宣德年間,夏白眼所刻諸物,若烏欖核上,雕有十六娃娃,狀米半粒,眉目喜怒悉具。又如荷花九鷥飛走作態(tài),成于方寸小核,可稱一代奇絕。傳之久遠(yuǎn),人皆寶藏,堪為往世一物,去鑲嵌何如。嗣后有鮑天成、朱小松、王百戶、朱滸崖、袁友竹、朱龍川、方古林輩,皆能雕琢犀香料紫檀圖匣、香盒、扇墜、簪鈕之類,種種奇巧,迥邁前人。若方之取材工巧,別有精思。如方所制癭瓢、竹佛、如意、幾杖,就其物制作,妙用入神,亦稱明朝妙技。近之仿效倭器物,若吳中蔣回回者,制度造法,極善模擬。用鉛欽口,金銀花片,鈿嵌樹石,泥金描彩,種種克肖,人亦稱佳。但造胎用布少厚,入手不輕,比倭似遠(yuǎn)。閩中牙刻人物,工致纖巧,奈無置放處,不入清賞。”[14] 另見《蘇州府志》云:“陸子岡,碾玉妙手,造水仙簪,玲瓏奇巧,花莖細(xì)如毫發(fā)。”

王士性在廣游江南后得出一個(gè)結(jié)論:“人既繁且慧,亡論冠蓋文物,即百工技藝,心智咸儇巧異常。雖五商輳集,物產(chǎn)不稱乏,然非天產(chǎn)也,多人工所成,足奪造化。”[15] 在他看來,江南物質(zhì)文化的發(fā)達(dá),乃“人工巧智”使然,這恐怕是許多人對(duì)于江南(包括蘇州)的看法和認(rèn)識(shí)。《五雜俎》說:“天下雕工隨處有之,寧國、徽州、蘇州最盛,亦最巧。”[16] 而對(duì)于巧的由來,正德《姑蘇志》從人文、地理兩個(gè)方面概括以言之:“郡城之俗,大校尚文,……固依水者多智或失之訐,濱海者多潤疏或失之悍,……孔子謂寬柔以教,不抱無道,南方之強(qiáng)也,斯言盡之,終古不易,今吳民大率柔葸,或遇上慢下暴,往往容隱弗之校焉。”

所以蘇州人從事手工藝,就有一種天然的態(tài)度,力求工巧精細(xì)。《園冶》中就曾講到“凡造作難于裝修”,要求格子門窗中各種欞條的搭交都應(yīng)是“嵌不窺絲”,精細(xì)程度可想而知。《竹人錄》提到朱稚征時(shí)也說他“雕刻刀不茍下,興至始為之,一器常歷歲月乃成”[17] 舉凡琢玉、雕金、鏤木、刻竹、髤漆等各個(gè)門類的雕刻工藝,蘇州人都能極盡工巧,甚而到達(dá)了一種“鬼使神工”的地步,因此,“蘇作”完全代表著一種最高的技藝水準(zhǔn)。徐珂《清稗類抄》中贊揚(yáng)江西龍南的髤漆工藝,“其漆色之光膩,雕鏤之精致,雖三吳巧工,無以過之。”這里的“三吳巧工”儼然是衡量工藝水平的一個(gè)標(biāo)尺。

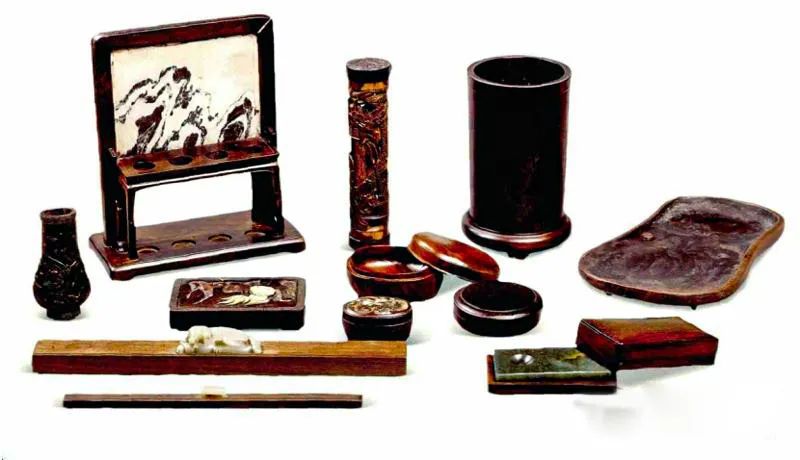

其次是追逐精良稀貴的材料。“材美工巧”一直是中國古代工藝美術(shù)的傳統(tǒng),它不僅體現(xiàn)了古人對(duì)物質(zhì)材料的認(rèn)識(shí)和選擇,而且強(qiáng)調(diào)了人的技藝的發(fā)揮,體現(xiàn)了對(duì)材料和技藝的最大尊重。明代中晚期的蘇州,面對(duì)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的更廣闊的材料選擇,為滿足城市奢靡生活的需要,進(jìn)一步發(fā)展了工藝美術(shù)“材美工巧”的傳統(tǒng),一方面追逐更為精良稀貴的材質(zhì),另一方面,最大程度上發(fā)揮自己的技藝水平,形成了一定程度的材料和技藝競賽,為“蘇作”雕刻工藝的精美化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在城市奢靡風(fēng)尚的撩撥下,蘇州的許多工藝品也越來越超出它的使用功能,成為身份地位和財(cái)富的象征,因此,制作中更加講究上等名貴材料的使用。上海寶山明朱守城夫婦合葬墓中出土過各類高檔材料制作的文房器具,從磚石地券中知其主人為蘇州府嘉定縣依仁鄉(xiāng)人。

朱守城墓出土文房用品和香具 圖源:考古中國

朱守城棺中總共出土了14件文房用具,有筆筒、筆插瓶、硯臺(tái)、鎮(zhèn)紙、印盒、香熏、瓶等。分述如下:1件紫檀木制筆筒;1件紫檀木嵌大理石制成的筆插屏,筆架和邊框也是以紫檀木制成,插屏上嵌有呈自然山水景色紋路的大理石;1件紫檀木制文房盒;3件鎮(zhèn)紙,均為紅木所制(一件是中間嵌白玉質(zhì)的臥犬;另一件中間鑲嵌一塊素面橋形白玉飾;還有一件呈長方形,正面邊緣以銀絲鑲嵌一周云雷紋圖案,面上嵌飾螺鈿,大半已脫落。從殘存痕跡分析,左邊鑲嵌的是一頭狻猊,前肢著地,后肢倒豎;右邊是一手舞足蹈身佩寶刀的衛(wèi)士);3件印盒(一件為紅木制,盒蓋以螺鈿嵌螭虎紋,大部分脫落,與紫檀瓶、白玉掛飾上所飾螭虎紋相同;一件也是紅木制,圓形,素面,圈足;另一件則為紫檀木制,圓形,盒面原嵌螺鈿,圖案為二立鶴,旁有一棵蒼松,寓意“松鶴延年”。在盒面和盒底邊沿還各嵌一周銀絲纏枝和螺鈿花卉圖案。);1件圓盒,桂圓木制,橢圓形,通體素面,系利用桂圓木本色拋光制成。盒蓋內(nèi)刻有篆體“昭來堂”三字;1件“朱小松”款竹刻香熏,香熏的蓋和底座均用紫檀木制成;2件硯臺(tái),一為端硯,一為青玉硯;1件紫檀木制瓶,通體浮雕螭虎紋,在口沿和圈足部位各有一周以細(xì)銀絲鑲嵌的云雷紋和變體雷紋。另外還有1件隨葬劍柄,握柄部位系紫檀木所制,浮雕螭虎紋,其形象與紫檀瓶和竹刻香熏蓋、底座上的螭虎紋基本相同,可能出于同一工匠之手。另有3件木梳,放置在一紅木盒中。[18] 從以上詳細(xì)資料可以判斷,當(dāng)時(shí)紫檀木、紅木在文房器具中的使用已經(jīng)相當(dāng)普遍,而且制作和雕刻工藝非常成熟、高超,并與其它工藝巧妙地配合在一起,形成了綜合藝術(shù)加工手法。

再有就是標(biāo)新立異的內(nèi)在動(dòng)力。時(shí)尚是建立在高質(zhì)量的物質(zhì)和精神生活基礎(chǔ)之上的。蘇州社會(huì)向以奢侈著稱,然奢侈與社會(huì)發(fā)展有密切的關(guān)系。陸楫《蒹葭堂雜著摘鈔》中對(duì)此有深刻地認(rèn)識(shí):“予每博觀天下之勢,大抵其地奢則其民必易為生,其地儉則其民必不易為生者也。何者,勢使然也。今天下之財(cái)賦在吳越,吳俗之奢,莫盛于蘇杭之民,有不耕寸土而口食膏粱,不操一杼而身衣文繡者,不知其幾何也,蓋俗奢而逐末者眾也。只以蘇杭之湖山言之,其居人按時(shí)出游,游必畫舫、肩輿、珍羞、良醖、歌舞而行,可謂奢矣,而不知輿夫舟子、歌童舞妓仰湖山而待爨者,不知其幾。故曰彼有所損,則此有所益。若使傾財(cái)而委之溝壑,則奢可禁,不知所謂奢者,不過富商大賈、豪家巨族自侈其宮室車馬、飲食衣服之奉而已,彼以粱肉奢,則耕者庖者分其利;彼以紈綺奢,則鬻者織者分其利。正《孟子》所謂通功易市,羨補(bǔ)不足者也。”張瀚《松窗夢語》卷七也說,蘇州地方“人情以放蕩為快,世風(fēng)以侈靡相高,雖逾制犯禁,不知忌也”。而這種奢侈之風(fēng),自然體現(xiàn)在包括衣、食、住、行、玩、樂、百工乃至言行舉止的諸多方面,影響波及各地,便成為最新的時(shí)代風(fēng)尚,被好事者仿效。蘇州人有意識(shí)地倡導(dǎo)和引領(lǐng)這種風(fēng)尚,也就需要標(biāo)新立異,從而形成了“蘇作”雕刻工藝追求和創(chuàng)造新樣奇致的特點(diǎn)與風(fēng)格。而蘇州作為東南重要交通樞紐,工藝品不但能遠(yuǎn)銷各地,題材廣泛,體裁多樣,具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,并且接受來自海內(nèi)外的工藝精華,取長補(bǔ)短,使“蘇作”雕刻工藝愈發(fā)精益求精。

4//小巧秀美的體態(tài)特征

體態(tài)就是形態(tài)。“蘇作”雕刻工藝往往以體態(tài)秀美、小巧著稱,從而使她具有江南文化特有的婀娜風(fēng)韻,這或許也是“蘇作”雕刻工藝受到世人賞識(shí)的重要原因。當(dāng)我們面對(duì)“蘇作”雕刻工藝品時(shí),會(huì)非常自然地感知到他們所共有的審美內(nèi)涵“典雅優(yōu)美”。即不僅有著曲而靜的線性柔美造型,而且體態(tài)多小巧、空靈,介于雅韻與俗趣之間,具有濃濃的地域風(fēng)格。所謂的“曲而靜”,是指造型的動(dòng)靜結(jié)合、隅動(dòng)于靜,從而表現(xiàn)為秀美的外部線性特征。如“蘇作”雕刻工藝在邊緣線和轉(zhuǎn)角處多采用自然柔美的弧圓形,并且兼融方圓調(diào)和的造型,結(jié)構(gòu)上少用方直的橫豎直切方式,加上極其重視揩磨,因而整個(gè)造型含蓄內(nèi)斂,線條曲度不大,呈現(xiàn)出一種靜態(tài)的美。為此所付出的時(shí)間和人力成本都非常高。

蘇州受歷史地理環(huán)境的影響,高檔工藝品的材料來源不是非常充裕,一來不能像宮廷那樣依靠特權(quán)獲取,二來不能像廣州等城市可以借助進(jìn)口。所以蘇作匠師對(duì)于珍貴材料的使用,極為用心,不僅用料上較其他地區(qū)小得多,而且破料動(dòng)工之前,多經(jīng)反復(fù)琢磨和精心設(shè)計(jì),這是資源方面的因素。

現(xiàn)代 陸小琴 核舟記 圖源:吳文化博物館

明代中晚期,“蘇作”雕刻工藝創(chuàng)作,出現(xiàn)了以小見長的風(fēng)尚,小而巧,就是一種趣味。如袁中道所言:“凡慧則流,流極而趣生焉。天下之趣,未有不自慧生也。”[19] 故“趣”是天生之“慧”的審美體現(xiàn)。正因?yàn)榫滦∏傻墓に嚻罚w現(xiàn)了“慧”心,而受到文人士大夫的普遍推崇。如明代常熟核雕大師王毅將其創(chuàng)作的微雕核舟,送給鑒藏家李日華,李日華便將此物連同自己的贊賞寫入《六研齋筆記》中。前文所引(明)高濂《燕閑清賞箋》中所記夏白眼烏橄欖核雕,于半粒狀十六娃娃之喜怒,在方寸之間刻荷花九鷥之飛走作態(tài),成為曠世奇作。馮夢龍更是著文《雕刻絕藝》大加贊嘆蘇州核雕藝人顧四和小章的絕技。[20]“吳人顧四,刻桃核作小舸子,大可兩寸許,蓬檣舵櫓絳索,莫不悉具,一人岸幘,卸衣盤礴,于船頭銜杯自若,一人脫巾,袒臥船頭,橫笛而吹,其傍有覆笠一人,蹲于船尾,相對(duì)風(fēng)爐,扇火溫酒,作妝舵不行狀,船中壺觴饤案,左右皆格子眼窗,玲瓏相望,窗楣兩邊有春帖子,一聯(lián)是好風(fēng)能自至,明月不須期,十字,其人物之細(xì)眉發(fā)機(jī)無不歷歷分明。又曾見一橄欖花籃,是小章所造也,形制精工細(xì)縷若析,其蓋可開合,上有提當(dāng),孔之中穿條,與真者無異。又曾見小顧雕一胡桃殼,殼色摩刷作橘皮文,光澤可鑑,揭開中間,有象牙壁,門雙扇,復(fù)啟視之,則紅勾欗內(nèi)安紫檀床一張,羅帷小開,男女秘戲,其中,眉目疑畫,形體畢露,宛如人間橫陳之狀,施閉發(fā)機(jī),皆能搖動(dòng)如生,雖古棘刺木,猴無過也,其弟子沈子敘亦良工有名。”為了學(xué)此手藝,有的蘇州人竟不惜花費(fèi)八九年的時(shí)間,見(清)高士奇(1644-1703)《記核桃念珠》所記:“長州周汝瑚言:吳中人業(yè)此者,研思?xì)椌e八九年,及其成。”[21]

縱觀“蘇作”雕刻工藝的發(fā)展,在明清時(shí)期大致經(jīng)歷了三個(gè)重要的階段:第一,明末清初,是“蘇作”雕刻工藝全面發(fā)展和風(fēng)格成熟的時(shí)期。雕刻技法主要以平面淺浮雕和深浮雕為主,兼有透雕。雖有層次的變化,但布局疏朗,雕工簡率,線條圓順,風(fēng)格古雅。第二,清中期,自乾隆年始至咸豐十年(1860年),這是“蘇作”雕刻工藝在歷史上最繁榮發(fā)達(dá)的時(shí)期,也是重要的轉(zhuǎn)型期。“蘇作”雕刻工藝得到全面應(yīng)用,無論是室內(nèi)外裝修,還是家居陳設(shè)、賞玩用品,無不廣施雕刻。不僅材質(zhì)更加豐富,舉凡竹、木、牙、角、磚、石、金、銅等各種材料應(yīng)有盡有,而且各類材料均能綜合運(yùn)用。“蘇作”雕刻工藝以更加成熟的雕刻技法,完成了從平面浮雕到立體透雕的變化,二者相互結(jié)合,加上材質(zhì)的高貴,成就了“蘇作”雕刻工藝材精工致、秀雅靈透的品格,成為不朽的經(jīng)典。第三,自咸豐十年(1860年)到鴉片戰(zhàn)爭時(shí)期。咸豐十年(1860年)太平天國攻克蘇州,蘇州社會(huì)經(jīng)濟(jì)遭受極大破壞,自此一蹶不振,即使同光中興時(shí)期,除了個(gè)別商賈還有實(shí)力進(jìn)行大的營造活動(dòng),“蘇作”雕刻工藝整體趨于衰弱,工藝的精致化程度也有所下降。然而,由于“蘇作”雕刻工藝的基礎(chǔ)深厚,這一時(shí)期的許多雕刻仍然還保留著一種簡到極致的素雅之氣。

如果說“蘇作”古雅的美學(xué)品格是由明代中晚期的文人主導(dǎo)而形成的,那么工藝的精致化,以及由于立體透雕工藝的發(fā)展而帶來的玲瓏剔透、精細(xì)雅致的新美學(xué)風(fēng)尚則是受到了清代宮廷的影響,是宮廷樣式向“蘇作”雕刻工藝下移產(chǎn)生的結(jié)果。落實(shí)到具體形態(tài)上,發(fā)生了三方面的轉(zhuǎn)化,一是由“空”到“實(shí)”;二是由平面到立體;三是由圓到方。而“蘇作”雕刻工藝之所以在明清引人注目,隨著時(shí)間的延續(xù)和空間的擴(kuò)展進(jìn)一步散播開來,其高水準(zhǔn)的制作水平應(yīng)是其工藝美術(shù)的重心,經(jīng)過后繼者的傳接,衍生成為一種工藝美術(shù)傳統(tǒng),從而內(nèi)化于蘇州工藝美術(shù)此后的歷史進(jìn)程中。

作者:鄭麗虹,女,蘇州大學(xué)藝術(shù)學(xué)院副教授,博士,主要研究方向?yàn)槊佬g(shù)考古及中國傳統(tǒng)手工藝

參考文獻(xiàn):

[1]《國朝文匯》甲集卷四十七

[2] 清 納蘭常安《宦游筆記》(二),臺(tái)北:廣文書局,1971年,第947-948頁

[3] 轉(zhuǎn)引自王衛(wèi)平、王建華著《蘇州史紀(jì)·古代》,蘇州:蘇州大學(xué)出版社,1999年,第162頁

[4] 明 黃省曾《吳風(fēng)錄》,轉(zhuǎn)引自《筆記小說大觀》,臺(tái)北:新興書局有限公司,1984年,第六卷第5本,2877頁

[5] 清 李根源《吳縣志》,卷五十一《風(fēng)俗一》

[6] 清 鄭若曾《楓橋險(xiǎn)要說》,見乾隆《蘇州府志》卷四十

[7]《袁中郎全集》卷十六《時(shí)尚》,上海:世界書局,1936年

[8] 明 李贄《焚書》卷五《樊敏碑后》,中華書局,1975年

[9] 參考張朋川先生在2016年8月18日沈周研討會(huì)上的演講:沈周在文人畫中的地位

[10] 清 張素霞點(diǎn)校《竹人錄 竹人錄續(xù)》之《竹人錄》小序,杭州:浙江人民美術(shù)出版社,2012年

[11] 如欄桿“卍”字者宜閨閣中,不甚古雅;馳道廣庭,自然古色;鴟吻好望,其名最古,今所用者不知何物,須知古式為之,不則亦仿畫中室宇之制//文震亨著,海軍、田君注釋《長物志圖說》,濟(jì)南:山東畫報(bào)出社,2004年第9頁、23頁、29頁

[12] 明 高濂《遵生八箋》,《燕閑清賞箋》(上卷)《論古玉器》,甘肅文化出版社,2003年,第351頁

[13] 明 何良俊《何氏語林》,《四庫全書·子部》1041冊三四七。上海:上海古籍出版社,1987年

[14] 明 高濂《遵生八箋》“燕閑清賞箋”(上卷)“論剔紅倭漆雕刻鑲嵌器皿”。蘭州:甘肅文化出版社,2003年,第353頁

[15] 明 王士性《廣游志》卷下“物產(chǎn)”//周振鶴點(diǎn)校,王士性《地理書三種》。上海:上海古籍出版,1993年

[16] 明 謝肇淛《五雜俎》,轉(zhuǎn)引自《》筆記小說大觀》8(7)。臺(tái)北:新興書局有限公司,1984年,第4135頁

[17] 清 陸扶照《南村隨筆》卷6《竹刻》,清代石印本,第20頁

[18] 參考上海市文物管理委員會(huì),“上海寶山明朱守城夫婦合葬墓”,《文物》,1992年第5期,第63-68頁

[19] 明袁中道撰,錢伯城點(diǎn)校《珂雪齋集》卷一“劉玄度集句詩序”。上海:上海古籍出版社,2007年

[20] 明 馮夢龍《古今譚概》(下)(17冊)“雕刻絕藝”。福州:海峽文藝出版社,1985年

[21] 清 林慧如《明代軼聞》卷3,轉(zhuǎn)引自《明代野史叢書》(10冊)。北京:北京古籍出版社,2002年

聲明:本館原創(chuàng)文章轉(zhuǎn)載,須經(jīng)館方授權(quán)。公益原創(chuàng)文章插圖,圖片版權(quán)歸屬于收藏地或創(chuàng)作人。

統(tǒng)籌:吳文化博物館

技術(shù)支持:蘇州多棱鏡網(wǎng)絡(luò)科技

原標(biāo)題:《匠藝研究丨“蘇作”雕刻工藝風(fēng)格的形成及其文化內(nèi)涵》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司