- +1

愈合疫情中的心靈創口

電話剛接通,女人就哭了起來,語無倫次。

心理咨詢師蘇虹沒有說什么,只是傾聽著。

哭了20分鐘,女人情緒平復些了。蘇虹才開始問她的情況。女人說,自己獨自在上海工作,丈夫和孩子在老家。上海發生疫情后,她一個人封在家,乳房上突然冒出了三個創口,不停地流膿,身體其他部位也出現了皰疹,破口感染了,沒有藥。

她打遍了社區、上海各大醫院的電話,都說只能疫情結束后做手術。

“我真的很難受,沒有人能幫到我。”她每天想從樓上跳下。有一天去居委會填信息時,偷偷帶了把刀。

電話那頭,蘇虹告訴她,自己所在的NCP生命支援公益團隊有專業的醫生,會幫助她。

通話結束后,蘇虹建了個守護群,醫生在群里指導,可以用生理鹽水沖洗局部,再用皮膚抗菌液;其他志愿者幫忙聯系醫院,發現她的情況只能疫情結束后到龍華醫院做手術。

那天下午,女人發來消息,“雖然大家都是塵世間的一粒微塵,但是平凡的你們仍在向陽而生,去努力救贖每一個瀕臨崩潰邊緣的生命,很了不起。”

“我會好好熬過去的。”她說。

過去兩個月,蘇虹接到過太多這樣的求助。她所在的NCP生命支援團隊,曾為武漢疫情、西安疫情、吉林疫情中的人群提供心理援助。3月31號,針對上海疫情的援助啟動。

更早之前,上海市心理熱線“962525”、上海抗疫心理關愛熱線等心理援助熱線已經開通。

兩個月的封控與靜寂中,因疫情產生的種種情緒,混雜著生活中的各種具體難題,盤亙在上海人的心頭,伴隨城市重啟,緩慢消弭。

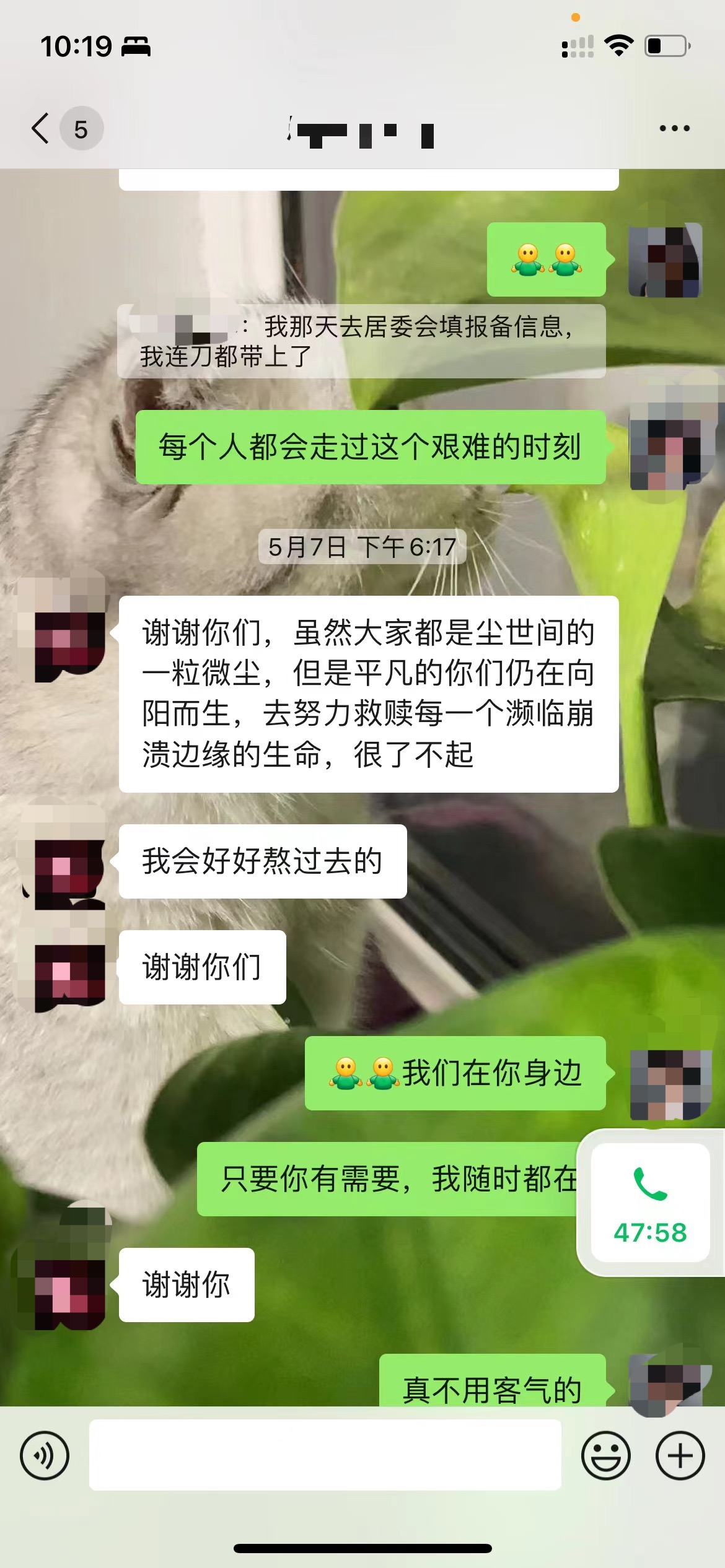

女人發給蘇虹的消息。

“每個打進熱線的電話都是一個生命”

變化是顯而易見的。

3月中旬開始,廉彤發現,和疫情相關的來電多了。

廉彤是上海市心理熱線“962525”接線員。這條熱線24小時在線,300多位心理咨詢人員值守。4月上旬高峰時,一天涌入了400多通來電。

往常,全國各地的都有,但3月開始,幾乎都是上海的。有一些打“12345”和“120”打不通,轉而打了心理熱線。

廉彤發現,來電中,既有封控、隔離引發的情緒問題,也有一些急性焦慮癥、抑郁癥患者,封控時間長之后病情加重。此外,還有疫情帶來的經濟壓力,比如公司裁員,資金鏈斷裂等;以及隔離期間激化的親子矛盾。很多來電反映的并非心理問題,而是現實問題:配不到藥,缺物資,同住的陽性病人沒有轉運等。

廉彤會告訴求助者相應的就醫、配藥熱線和途徑,情況緊急的,建議打“110”或者“120”。如果是在上海市精神衛生中心看過病的病人,會記下他們的信息,反饋給醫院。

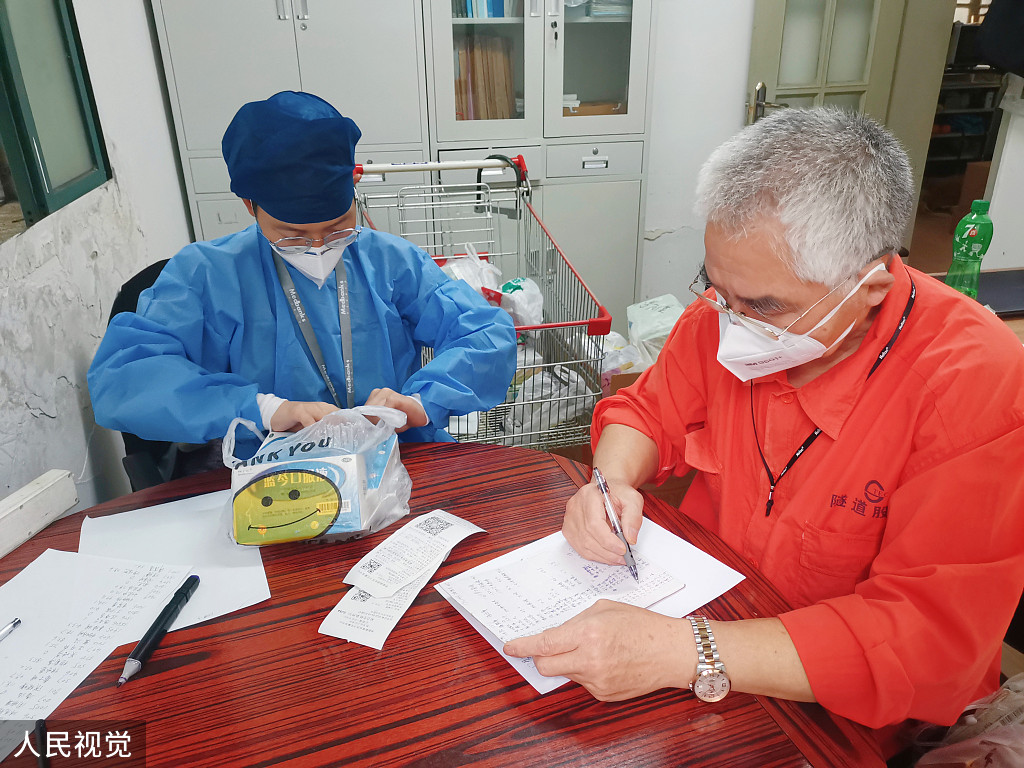

2022年4月19日,上海,長寧區某街道社區衛生服務中心夜晚依然燈火通明,許多社區志愿者為封控區居民提供代配藥服務。人民視覺 圖

上海抗疫心理關愛熱線的負責人秦海有相似的發現——熱線來電剛開始都是一些現實性問題。

為此,志愿者們搜集整理出各類配藥流程、急救電話、團購渠道、公益機構聯系方式等信息,提供給求助者。還幫求助者在朋友圈發呼救信息,希望信息擴散后,有人能對接。

“每個打進熱線的電話都是一個生命。”秦海覺得,能幫一點是一點。

北京大學第六醫院精神科主任醫師馬弘是中國第一支災后心理危機干預隊隊員。“(這)叫社會性支持”,馬弘說,發生災難,最重要的是解決人們最著急的問題,武漢疫情就是最好的例子,“沒口罩行嗎?超市封了,小區封了,沒飯吃行嗎?沒人送菜行嗎?不行吧。沒有社會支持,我派一撥心理醫生過去,那啥用都沒有。喝水,吃飯,找人,知道信息,所有這些問題解決了,你說他還著急嗎?”

上海福加文化危機干預心理專家尹陳芳深有同感。疫情期間,她被困上海家中,發現物資特別難買,“有的人餓了四五天,每天喝開水,這個時候你跟他們說‘哎喲,你要放平心態’,這些都是沒用的。只有確定什么時候能發東西,或者搶到一次菜,人家才能安定下來。”

為此,她當起了團長,聯系供應商和保供單位,幫小區居民團蔬菜,有時凌晨四五點起來去拿貨。

“我唯一的想法就是讓大家都能買到菜。”尹陳芳說,當人們看到希望了,心態自然就好了。

2022年5月25日,上海,楊浦區一居住小區入口處,幾位年輕志愿者和“團長”正在整理分裝并分發居民團購的整箱西瓜等生活物資。人民視覺 圖

廉彤說,接線員也只能做些能力范疇之內的事,幫一些人解決問題。熱線電話一般不超過30分鐘,“相當于一個快餐。”

很多現實困境是他們沒辦法解決的。

一個做進出口生意的女老板,看到上海市心理熱線廣告中的“陪你熬過去”后,打了過去,接線員王怡然接到了。

女老板說,自己不喜歡“熬”這個詞,但實在沒辦法了——她的公司受疫情影響,資金鏈出現斷裂,員工的錢難以支付。說著,哭了起來。

還有一位70多歲的老人,妻子、孫女都感染了,在不同的方艙。老人打電話問,能把我老伴調到孫女的方艙嗎?我能不能進方艙照顧孫女?

“我不怕感染,只要孩子情緒好點,我就沒有問題。”老人說。

王怡然說,這些時刻,作為接線員能做的,是傾聽、共情,給一些安慰和鼓勵,安撫他們,疫情不會持續很長時間,會好起來的。

讓情緒表達出來

封控在家的日子里,心理教練莊雯潔常常感到憤怒、無力。

她發現,身邊所有人都在忙著搶菜,小區團購群里爭吵不斷,跟疫情毫不相關的工作群、校友群里,也充斥著火藥味……“整個城市的狀態下滑得非常厲害。”

置身于疫情的環境音中,莊雯潔意識到,個體難以獨善其身,一方面,人們的安全感、滿足感和連接感都受到了影響,不知道會被關到什么時候,壓力很大;另一方面,人們更能強烈地共情周圍發生的事情,比如一些不公、一些看不慣的行為。

“我會覺得有些東西不對,又沒有辦法去做什么。”莊雯潔說。

蘇虹有更深切的感受。從4月1號到5月15號,她所在的NCP團隊關懷組收到了312條心理求助信息。

“很多都是疫情導致的暫時性身心紊亂和痛苦體驗帶來的情緒變化,比如焦慮、崩潰,甚至自殺自殘。”蘇虹解釋,在疫情持續性的刺激下,有的人會出現疫情綜合征——渾身疼、睡眠差、做噩夢或者沒有胃口;情緒易怒,傷感、抑郁;生活不規律,不愛說話,不愿接觸人,甚至出現報復性行為。

蘇虹說,這種應激狀態下,人們會選擇“戰斗或逃跑”——要么戰斗,比如做團長、當志愿者等;要么逃跑,在家躺平,干不了就什么都不干。

蘇虹參與過武漢疫情的心理危機干預。她發現,在上海,人們不是因為害怕感染面臨死亡,更多的是物資、求醫用藥需求得不到滿足,或者被封控時間長了,看不到希望,從而產生情緒變化。

這個時候,心理熱線的作用更多是一種陪伴,“很多人接電話那一刻會覺得,還是有人在關注他。”

蘇虹接到過一個男人的求助。

對方30多歲,兩歲半的孩子核酸異常,退燒后自測抗原轉陰了,要被轉運到方艙。他擔心孩子太小,和父母分開得不到照顧,也擔心方艙的條件,不希望轉運,想讓社區上門做核酸復檢。然而按照規定,紅碼人員只能去方艙復核。

小區群里,有人攻擊他們,不轉走,其他人會被感染。他和妻子有些崩潰。

接到求助信息后,蘇虹打電話過去,男人起初有些拒絕。蘇虹教他深呼吸,進行漸進性肌肉放松。

男人開始講家里的情況。說著說著,淚不成聲。

哭了五六分鐘后,他說,“不好意思,讓你見笑。”

蘇虹安慰他,每個經歷同樣事件的人都可能有這樣的反應,“不用克制情緒,可以用你自己的方式表達出來。”

有的求助者會問蘇虹,“你是在看我的笑話嗎?”

蘇虹回答:“我很擔心,你能跟我這樣問話,說明你對我是信任的。”

她發現,這樣說之后,求助者往往愿意溝通了,“很多人表面的不正常,其實是正常。”

蘇虹認可弗洛伊德的觀點:“未被表達的情緒永遠都不會消失……有朝一日會以更丑惡的方式爆發出來。”

莊雯潔也認為,情緒需要釋放出來——發帖、運動、跳操、找人聊天,都是很好的釋放方式。

“先情緒后問題”,蘇虹遇到過很多求助者,說自己大腦一片空白,不知道該說什么話,怎么去解決問題。這種時刻,心理咨詢師要做的,就是成為求助者的助手,幫他“穩定情緒,確保安全,給予支持”。

具體來說,根據2013年世界衛生組織心理急救指南里的“看聽找”原則——從求助者的聲音及描述中,去“看”他心里真正的想法,做一個用心的傾“聽”者,之后引導求助者尋“找”解決方法,幫他梳理流程,告訴他怎么去跟外界對接。

但在一些情況下,“逃避也是一種自我保護”,尹陳芳說,“不去想那些不開心的事,我就等著通知什么時候能出去,我只要自己能吃能喝,能保護好自己就好了。”

關于如何調節情緒,尹陳芳的方法是:給求助者講一些比他更“慘”、更不容易的事情,讓他知道原來自己不是個案,之后引導他,看到自己擁有的好的方面,提升自我的價值感。

秦海則建議,可以跟親朋好友、同事多聯系,“不要切斷跟這個世界的聯系。雖然每個人都是孤島,但是孤島底下有海水把我們緊緊相連。”

那通電話中,男人哭后,蘇虹帶他做深呼吸調整,之后一起商量轉運的方法。聊了一個多小時后,男人說,感覺放松多了。

蘇虹還幫他聯系寶山的方艙醫院。后來,男人接受了社區的安排,一家三口去了方艙。

危機干預:“我們要給到她希望”

4月16日,蘇虹接到了一位其他心理咨詢師轉來的求助。

那是一位30多歲的女性,患精神分裂癥。她平時吃的奧氮平片和氨磺必利兩種藥沒了,想去醫院配,小區封控,出不去。

兩天前,她半夜起來,跟合租人發生了肢體沖突。以前犯病時,她持刀傷過人。這次,她怕萬一犯病了,半夜把人砍了咋辦?急得睡不著覺,想自殺。

蘇虹趕緊對她進行心理危機干預。

危機,是指超過人們應對能力極限的風險,可能會導致人產生崩潰、自殺、自傷等情況。

蘇虹介紹,當人們遭遇重大事件或者精神壓力導致的暫時性身心紊亂后,第一階段是心理急救和危機干預。越早干預,越能預防創傷后應激障礙的發生,最佳時間是48小時,盡量一個月以內。

2008年汶川地震后,心理危機干預開始在國內逐漸成熟起來。北京大學第六醫院臨床心理中心辦公室主任錢英介紹,1994年新疆克拉瑪依發生火災后,國家首次派心理專家進行援助,這是中國災后心理危機干預的開端。

“疫情推動了心理危機干預的普及。”錢英說,以前危機干預培訓相對小眾,疫情發生后這兩年,得到了政府、媒體的重視,各省市都建立了專業的隊伍。

危機狀態下,求助者經常說,“我很難受,我每天都在考慮用什么方式死,我該怎么辦……”,蘇虹回憶,而危機干預就是在人們感覺窒息和黑暗的時候,給心靈“做一個心肺復蘇”,找回對生活的掌控感和自信心。

接到求助后,蘇虹建了個群,把精神科醫生拉進來一起討論,跟“110”、患者小區居委、上海精神衛生中心的醫生溝通情況,由“110”民警帶著患者的身份證、處方、病歷卡,到精神衛生中心找醫生開藥。

拿到藥后,求助者情緒穩定下來。

封控時間長了,“有自殺傾向的太多了”,蘇虹說,很多都是患心理或精神疾病的年輕人。

并非每個人都愿意接受心理干預。蘇虹遇到過一位狂躁癥患者,停藥后病情復發,威脅父母,“你們要去(醫院)的話,我就自殺。”蘇虹給她進行心理輔導,她不愿意。

2020年武漢疫情時,尹陳芳在線做過危機干預,起初,那個女孩也拒絕了。

那是武漢疫情最嚴峻的時候,女孩和父母封在家。女孩是八零后,爸爸感染新冠去世了,好幾天沒人來運走遺體;媽媽呼吸困難,住不了院。女孩發微博求助,沒人能幫到她。

尹陳芳給女孩打電話時,女孩很絕望,說如果媽媽死了,她也不活了。

她拒絕了心理干預,說自己不需要,只想有人把爸爸的遺體運走,給媽媽氧氣瓶。

“我們要給到她希望,而且是實質性的希望。”尹陳芳跟團隊志愿者說,一定要讓女孩看到,他們有能力幫她解決問題。

后來,一位志愿者找關系,幫女孩弄到了氧氣瓶。

尹陳芳談到,人們產生心理問題,最核心的原因是支持系統出了問題,比如家庭、父母有問題,危機干預最重要的,就是幫求助者找到支持系統,找到資源。

5月中旬,尹陳芳接到了街道婦聯的電話,請她為一個精神異常的女孩提供幫助。

女孩讀大三,原本精神正常,核酸陰性,因為有人讓她去方艙,她情緒崩潰了,不吃不喝,把自己鎖在房間,要跳樓。一聽到外面喊“核酸”就發瘋,不允許父母下去做;她不接電話,也不許父母接電話。父母嚇壞了。

尹陳芳通過微信指導女孩的母親,在家少說話,減少言語上的刺激,不要說孩子不好,讓小區的人不要在她家樓下喊“核酸”,不要逼她做核酸。每隔兩三個小時,尹陳芳問問女孩的情況,叮囑母親一些注意事項。

兩三天后,女孩情緒漸漸平穩,不再砸東西,愿意開門,也愿意吃藥、吃飯了。

需要被關注的:醫護、青少年與獨居老人

“你知道嗎?我們現在太難了,干得累死。”電話中,女孩情緒激動。

她是上海一個社區衛生服務中心的護士,從3月初開始滯留醫院,每天凌晨坐車到偏僻的老城鄉,再走路到居民家里采核酸。有時摸不清路,居民會問,怎么遲到了?

她的男友是醫護人員,兩人很久沒見了,父母也沒法照顧……護士絮叨著,哭著說她想回家,“什么時候解封?”

3月底,熱線那端的提問,秦海不知該怎么回答。作為醫護專線,秦海所在的上海抗疫心理關愛熱線,70%的來電為醫護人員。

長時間高強度工作,身心疲憊,隨時可能被感染,疫情不知何時結束……是一線醫護們共通的感受。

但他們很少把這種感受和情緒表達出來。秦海發現,醫護可能很多時候沒有感覺到自己是可以被關懷、被支持的,所以,打熱線求助的比較少,打過來的,很多已經到了崩潰的狀態。

后來,秦海想了個辦法——讓護士在大白上寫“我要回家”,將心愿表達出來。

兩三天后回訪,護士說,自己已經好多了,她后來在大白上寫“上海加油”,因為只有上海變好了,自己才能回家。

一些醫護自己也感染了。秦海說,有的醫護會覺得內疚自責——因為倒下了,其他同事會更忙;有的甚至覺得丟臉,自我檢討,不知道是哪個環節出的問題。

秦海接到過一個醫生的求助。他說自己正忙著防疫,妻子也是醫護人員,感染后身體很不舒服,很無助,不接家人電話了。他很擔心,希望志愿者能幫他妻子疏導下。

秦海打過去時,發現他妻子正在方艙里,跟其他醫護一起照顧病人。她說自己的心愿是,希望感染的醫護人員有個獨立病區,這樣能盡快恢復,好繼續工作。

秦海將建議轉給上海市醫務工會后,很快實現了。

4月中旬,秦海的團隊做過一次醫護人員心理狀態測評,發現有一些醫護出現了重度焦慮、重度抑郁癥狀。

錢英曾為武漢疫情、西安疫情中的醫護人員做過心理干預。讓她感到意外的是,很多醫護說,他們難過的是病人要搶救,沒有呼吸機,只能給他氧氣瓶,“他覺得自己作為一個醫生救不了人,這讓他很崩潰。”

除醫護外,幾位咨詢師都接到過不少青少年的求助。在家上網課,與同伴分離,與父母關系變得緊張,導致一些青少年出現焦慮、抑郁甚至自殺。

蘇虹接到過一個父親的求助,他兒子在重點中學,班級前5名,疫情期間用手機上網課后玩手游入迷,不想上課,父母怎么溝通都沒用。

王怡然接到過一個初中男孩的來電,他是班長,成績很好,疫情期間,爸爸在國外出差回不來,媽媽做志愿者,他感覺每天在家有做不完的事,心里很難過,每天都要問老師,什么時候開學?

另一個容易被忽視的群體是獨居老人。蘇虹發現,老人打電話求助,更多提到看病、吃飯或者物資問題,很少有人說心里難受,打電話聊一聊。

一些老人經歷疫情后,會產生疑心病甚至妄想癥。她接觸過一個老人,身體稍有不適,就說“唉呀,我一定是感染了”。

還有一些獨居老人,隔離在家,做什么都沒興趣,絕望無助,嚴重的,有自殘自殺想法。

蘇虹說,在疫情結束后,他們也是需要關注的重要人群。

心理咨詢師,走入疫情洪流之中

這個5月,是尹陳芳內心最動蕩的日子。

兒子核酸數據沒上傳,混管查出有異常,待復核,后被拉到方艙,四次核酸全陰,沒想到出院回家車上人太多,回家第二天出現癥狀,感染了,又被拉到方艙。兒子整晚咳嗽,尹陳芳感到絕望。

身邊不少親戚感染,還有患嚴重腎炎的母親,疫情期間突發心梗的父親,讓她時時感到揪心。

“都是心理創傷。”尹陳芳說,自己作為心理專家,也“不可能一下子就想通的”,只能慢慢調整。

同樣感到無力的莊雯潔,決心做一個危機干預公益項目,為疫情中的一線人員提供心理幫助——這也是她釋放情緒的方式。

剛開始她有些猶疑,做這個有沒有價值和意義?當人們的基本需求都得不到滿足的時候,怎么能談一些心理問題?

但她還是決定去做。她覺得,作為專業心理工作者,還是要“走入洪流之中”,用自己的經驗去做點什么。隨后,她和19位心理教練,為107個客戶進行了心理干預。

結營那天是五四青年節,項目發起人念了一句魯迅的詩,“此后竟沒有炬火,我便是唯一的光”。莊雯潔覺得,這正是疫情中很多人做咨詢師的心聲。

秦海在做咨詢師時也有相似的感受。“你不會覺得自己是完全的無助和無力,你還有些價值,做點事,你還有用。”

在幫助他人的同時,他也從求助者身上看到了堅韌,獲得了滋養,“雖然他們是求助者,但是他們也積極應對,也在想辦法努力求生,他的那種求生欲是很重要的。”

不少咨詢師提到,隨著危機干預在國內的普及,需要進一步注意的是心理咨詢師的專業性。錢英介紹,咨詢師一定要經過專業培訓,再去做心理干預,否則很容易被案子二次創傷。

在對咨詢師進行培訓時,秦海會提醒他們,“我們是一個臨時性的熱線,不要過度卷入,我們要自我關照。”卷入,也就是過度共情求助者的處境。幫不到求助者時,咨詢師會感到無助;如果卷入很深,就更沒辦法幫到求助者了——形成一個惡性循環。

為避免咨詢師情感卷入,秦海團隊的熱線設置為一個班次只接3個小時。

秦海提到,2008年,一些心理咨詢師到汶川進行危機干預時,到災難現場,受到刺激,感覺到無助感和災難帶來的悲傷,直接被擊垮了,馬上被送了回來。

這次上海疫情中也出現了相似的情況。4月初,秦海團隊里就有咨詢師接到求助食物的來電后,覺得愛莫能助。接完電話后,在小區樓下散步,足足走了將近10圈。

當天,他們對這位咨詢師進行督導,告訴他,心理咨詢師雖然沒辦法為求助者提供食物,但是能夠指導他,通過自救的方式去解決問題。

蘇虹也提到,咨詢師不能帶著救世主的心態去做自己做不了的事情,要懂得自我保護。

對咨詢師進行培訓時,蘇虹會提醒他們建立心理界限。“作為志愿者來說,我有我的使命,我會盡全力地去幫助你,但是我幫不到的時候,我也要懂得跟你說no。”

她發現,一些咨詢師志愿者沒辦法幫求助者解決問題,時間長了,會產生自我否定,從而產生壓力。有的甚至說我做不了了,中途離開。

為此,NCP關懷組每周會舉行心晴解憂會,給心理咨詢師以及其他志愿者一個交流、宣泄的地方。還有樹洞、暖心客廳等,為他們進行線上心理疏導。

解封后,心理需求才開始爆發

莊雯潔記得,封控時,很多人調侃,“上海人現在最懷念的聲音是什么?是進全家時的鈴聲——它代表著人流。”

6月1日,上海全面開放復工復產,人流重新涌入上海街頭。

2022年6月7日,上海,市民在遛狗。澎湃新聞記者 朱偉輝 圖

多位心理咨詢師認為,進入后疫情時代,真正的心理需求才開始爆發。

蘇虹談到,很多人會經歷一個沖擊、過渡和適應的過程,會出現心理不適:一種是惶恐不安,有的不敢出門,不敢去公眾場所,出門會擔憂該打車、坐地鐵還是開車,會出現一個多慮和敏感的過程;有的還會反復洗手。

第二種是憤怒煩躁,在疫情變化的壓力下,人們變得更加敏感,哪怕一件小事,比如排隊做核酸,都可能會急躁、發脾氣,甚至產生沖突。

第三種是抑郁悲傷,長時間封控在家,突然解封后出去上班,恢復原來的生活狀態,可能會感覺疲憊,無法集中注意力。

關于如何進行自我調整和恢復,咨詢師們給出了一些建議——

首先,要調整自己的身心狀態,讓自己慢慢進入原來的工作節奏,從工作內容到作息時間都做一些調整,休息時,可以進行腹式呼吸,也可以閉目養神或聽音樂。

做一個重新的連接,一個是情緒的連接,還有跟親友之間人際關系的連接,比如約個飯,一起喝杯咖啡;還有整體感的連接,包括心態、信念,比如平時喜歡閱讀的,盡量恢復閱讀的習慣,喜歡體育訓練的,恢復到完整的體育訓練中。

感覺有問題的時候,可以去尋求專業的支持和幫助。

秦海建議,等疫情過后,對那些有基礎心理問題或者精神障礙的醫護人員,要重點干預,進行心理篩查。

另外,對醫務人員多傳播心理健康的知識,以便他們發現問題、感覺不適的時候,可以去尋求專業的幫助。

再者,可以開展一些團體輔導活動,讓醫護人員能夠在抗疫的應激狀態下,平穩地過渡到復工復產。

對另一些人來說,疫情帶來的影響或許將持續更久。

蘇虹接到過一對父母的求助。疫情期間,他們患病的女兒一個人在上海租的房子住,準備復檢,沒想到突然發病,沒來得及搶救就去世了。

父母在外地,來不了上海,女孩的遺體只能暫時保存在醫院地下室。父母陷入了痛苦中,無法接受。

“這種親人喪失后的哀傷輔導,10年,20年都可能有。”蘇虹說。一些人可能會產生創傷后應激障礙(PTSD)。如果災后1-3個月依然有這樣的癥狀,需要進行哀傷輔導,專業人員和對方建立持續支持的關系,協助他走完這段哀傷的歷程,增強新生活的能力。

三個月后,如果依然有癥狀,需要創傷治療,由專業人員進行診斷、評估以及恢復、緩解癥狀,最重要的是,預防自殺。

武漢疫情期間,錢英曾指導一位社工進行心理干預。

那是個年輕人,母親在疫情前一年過世,父親感染新冠去世。他睡不著覺,打心理熱線,說自己一個人,老看見鬼、亡靈,特別恐慌。

錢英指導他,找個物品陪伴自己。他找了自己很喜歡的玩偶,每天抱著。

錢英還把醫院心理專家錄的引導錄音發給他,讓他害怕的時候聽,幫他穩定情緒,“和恐懼隔離。”

后來,他核酸陽性住院了。住院半個月后,經過持續干預,逐漸好轉。出院回家后,他把房子重新裝修,重新出去工作。

這讓錢英感到,許多人面對危機,能適應和調節過來。心理干預可能是一個漫長的過程,“但是大部分人我們要信任,我們要信任他們都有自己的復原力。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司