- +1

舊地上海 | 一位老江灣鎮(zhèn)長的記憶

鏡相欄目首發(fā)獨家非虛構(gòu)作品,如需轉(zhuǎn)載,請至“湃客工坊”微信后臺聯(lián)系

文:李瑤瑤,吳越,李佳琦,于藍(lán)婷,毛阿敏

編輯:林子堯

【編者按】

2022年春天,上海因疫情按下了暫停鍵。在過去兩個多月的日子里,我們重新凝視著這座城市,回想著曾經(jīng)置身其中的路,未曾發(fā)覺曾經(jīng)平常的感受竟如此珍貴。經(jīng)歷了隔離的日子,我們終于重新行走在這片土地上。周遭一切恍惚得不真實,熟悉又陌生。也許,我們未曾真正認(rèn)識過這座城市。

“舊地上海”是澎湃鏡相與復(fù)旦大學(xué)、上海大學(xué)兩所高校的中文系同學(xué)聯(lián)合開展的城市寫作計劃,旨在深入探索上海小眾的角落,理解在這座城市邊緣的普通人生活。

倪衛(wèi)民深入街巷,走到小攤前,問著“生意怎么樣?”小販們見是他,都露出笑臉。身邊擠擠攘攘的行人中,有本地商販居民,也有慕名而來的游人、重歸故土的鄉(xiāng)人,對他們來說,這是鄉(xiāng)情的敘說,是記憶中的“廟會”再次復(fù)蘇。

時隔二十年,他從參與者變成了組織者。熱鬧向著春夜的冷寂中散去,“廟會結(jié)束了——”不知誰喊的一聲長腔,在散去的攤販、四散的游人里,不知有多少人在二十年前,曾和那個奔跑著“軋江灣”的少年擦身而過。

東王廟里上小學(xué),三月廿八軋江灣

往回追溯二十年,正是倪衛(wèi)民童年親身經(jīng)歷的廟會。對于那時的江灣鎮(zhèn)居民來說,廟會可是頭等大事。在廟會上逛上一段時間,四方特產(chǎn)都能買到,各式雜耍勝過年慶。江灣保留了歷朝歷代的宗教傳統(tǒng),古剎林立,香火興盛,經(jīng)淞滬會戰(zhàn)戰(zhàn)火洗禮過后的江灣鎮(zhèn)仍有三處重要的道觀寺廟,一條萬安路,東王廟、牛郎廟、三官堂,各據(jù)東、西、中三面而相望,承載著綿延的香火、滿街的熱望。

1957年,倪衛(wèi)民剛上小學(xué)。據(jù)他回味,那時自己便與鎮(zhèn)子上的廟宇結(jié)下了深厚的緣分。東王廟早年喚作景德觀,約建于唐宋,以祈求不受海潮侵?jǐn)_,明神宗萬歷年間年間,景德觀正式改名東王廟,以紀(jì)念愛國志士“東岳左丞相”延慶殿學(xué)士劉鞈。五十年代,鎮(zhèn)上對東王廟改換布置,將江灣鎮(zhèn)第一小學(xué)的教室安置在東王廟內(nèi),另將幾尊較大的寶相收入偏殿,因而江灣鎮(zhèn)第一小學(xué)常被人們叫作東王廟小學(xué)。

倪衛(wèi)民在這所特殊的小學(xué)度過了六年時光。每日上學(xué),要先穿過大殿,右手是“閻王爺”,左手是“關(guān)公”,旁邊侍立著“關(guān)平”、“周倉”。最里面單獨的一間屋子,供奉著菩薩寶相。廟里香火旺盛時,大殿上點著的紅蠟燭有手腕粗細(xì),長斗形的鐵鑄香爐里燃著大把的香,青煙裊裊。后來兩位信佛的老婆婆管理著寺廟,學(xué)校上課時間不準(zhǔn)外人進(jìn)入。倪衛(wèi)民這群小孩子算是“近水樓臺”,越是不讓進(jìn)內(nèi)殿去越是好奇,玩鬧起捉迷藏,總想往內(nèi)殿躲藏。內(nèi)殿里煙霧朦朧,忽明忽暗,神龕籠著淡淡的灰色,有光線照進(jìn)來,菩薩銅像雖高不可窺神色,但是格外親切,渾身泛著柔和的光澤。每到黃昏放學(xué)時分,倪衛(wèi)民就與同學(xué)走進(jìn)內(nèi)殿 ,甚至爬到菩薩的膝上。法相莊嚴(yán)的菩薩在這一刻展現(xiàn)了無比的親和力,用溫和的微笑包容著這些孩子們的童年夢寐。

“三月廿八軋江灣”這句俗語影響了一代又一代的江灣人,雖說倪衛(wèi)民是1947年才隨著父母來到上海,并非土生土長的江灣人,但江灣廟會的文化空間如“家”一般接納了他。和當(dāng)?shù)厮械男『⒆右粯樱瑒傔M(jìn)三月,倪衛(wèi)民就掰著手指頭算日子,從三月一日開始數(shù),八天,六天,三天,越等越期盼,越盼越心焦。每逢廟會,全鎮(zhèn)的學(xué)校都會放假三天,到倪衛(wèi)民這屆,沒了這三天短暫假期,可小孩子們“軋江灣”的激情一點兒也削減不去。那一天,一大清早,平常的書聲瑯瑯換做鑼、鈸、磬、笙、笛聲,交織成一片。貫穿萬安路的河叫走馬塘,走馬塘上橋梁眾多,最出名的數(shù)萬壽街上一座萬安橋、春生街上一座香花橋。其中香花橋以賣香燭、香花聞名,那時每家每戶都要買上一斤香、一對蠟燭,這是拜神的標(biāo)準(zhǔn)配置。廟內(nèi)成捆成堆的香燭紙堆積如山,絡(luò)繹不絕的香客們不斷地往那小山丘上扔紙錢,香火徹夜不熄。廟會一過,香花橋便覆滿香灰紙屑,飄飄灑灑。

期間,更有盛大的請神送神儀式,倪衛(wèi)民在年幼時曾跟在神色恭謹(jǐn)?shù)拇笕藗兒竺妫裆露K彩菑睦弦惠吥抢锊奴@知,請神儀式有嚴(yán)密的一套流程。一大早,供奉在西殿劉學(xué)士殿的三位“老爺”以劉大老爺為首由專人請上三頂轎子。十時準(zhǔn)點舉行起轎儀式,每頂轎子在香火儀仗隊、皂吏隊伍的簇?fù)硐拢伤拿艏?xì)選的轎夫穩(wěn)穩(wěn)抬起,沿萬安路大街向西前行。放眼望去,長街兩旁排滿了香案,燭光搖曳。男女老幼擠在道路兩旁,恭敬靜候。“三位老爺”隨即被請上水路,到河岸邊,換乘布置一新的木舟。倪衛(wèi)民跟幾個小伙伴擠在岸邊柵欄邊,熱烈呼告“搖櫓咧,搖櫓咧!”滿眼是隨澹澹碧波遠(yuǎn)去的神像,入耳是炸開的鞭炮、嗩吶。

到了中午,這三位老爺已被護(hù)送到最西的“牛郎廟”。倪衛(wèi)民對牛郎廟十分有感情,據(jù)老人們說,牛郎廟來源于韓世忠與金兵打仗之時一個放牛娃騙走金兵的忠義故事。韓世忠為報牛郎之恩,以他的形象修建了“牛郎廟”。虔誠的信徒會從東王廟一路跟到牛郎廟,再參拜過三位老爺。全體“出會”之人齊聚鎮(zhèn)中最氣派的飯館“聚興館”會餐。最后在下午五時,原班人馬又將三位老爺請回東王廟歸位。比起參加莊重的請神儀式,倪衛(wèi)民更愿意不受拘束地在巷陌的攤販間東跑西跑,瞧個熱鬧。他總能發(fā)現(xiàn)許多自己難得一見的產(chǎn)品,如編織社聞名鄉(xiāng)里的手工竹籃、竹篾便使他感到新鮮不已,在物資匱乏的年代,廟會這一天是一年中難得的吃、喝、玩、樂的好日子,怎么逛都嫌不夠。

1963年,倪衛(wèi)民小學(xué)畢業(yè)時,廟門時常深鎖。東皇廟內(nèi)有一株元代所植的銀杏樹,80年代初,有鄉(xiāng)民燃放鞭炮,竄到樹洞里,年深日久、風(fēng)欺霜染的銀杏樹干本就漸漸空心,這一燒,元氣大傷,銀杏樹就此枯死。此時,東王廟與牛郎廟也相繼拆去,默默消失在時光里。只留下三觀堂的香火不絕。而在1986年,最后一次“物資交流會”最終也停辦了。

盛情盛景都已成為過去,倪衛(wèi)民輕輕嘆一口氣。“這是無奈的,卻也是理智的,發(fā)展經(jīng)濟(jì)是直接目的,現(xiàn)在已經(jīng)不再需要舉辦這種大會來推動經(jīng)濟(jì),時代變了。”他遙指江灣鎮(zhèn)陸續(xù)開張的大小商鋪,此時萬安路被新市北路劈成了幾道口,東面賣小吃、開茶館,西面商鋪臨街鋪展開來,很是繁華。

北游一去十一載,鍛煉能力在兵團(tuán)

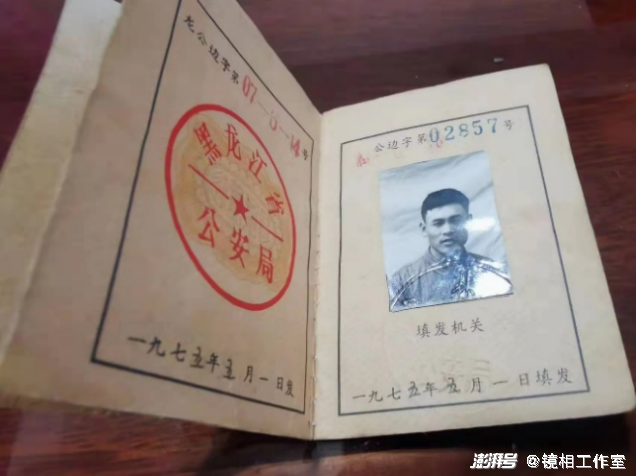

1968年,倪衛(wèi)民中學(xué)畢業(yè),開始了一場“遠(yuǎn)游”。從江灣到虎林,火車向北駛出兩千七百多公里,倪衛(wèi)民在搖搖晃晃的火車上度過三天兩夜后,在黑龍江建設(shè)兵團(tuán)四師三十九團(tuán)開啟了十一年的北游生活。

從68年到79年,倪衛(wèi)民在身份的夾縫中生活了十一年,自嘲道:“我們那時候都說自己是四不像:不像學(xué)生、不像工人、不像農(nóng)民、也不像軍人。說自己是農(nóng)民又是工人編制,說是工人但又是種地的。”

1968年8月,倪衛(wèi)民到學(xué)校里中國人民解放軍沈陽軍區(qū)的橫幅前報名參軍,不到一個月就收到了入伍通知單。9月6日,他登上了這趟知青專列,火車上一千多名上海知青都和倪衛(wèi)民一樣——穿著一樣的單衣,帶著一樣的被褥,談?wù)撝邶埥纳睢V钡交疖嚶傠x上海,這群年輕的面孔才開始認(rèn)識到這是一次“遠(yuǎn)征”。生活的轉(zhuǎn)折往往這樣悄無聲息地開始 。倪衛(wèi)民說:“火車上的知青剛開始以為是大串聯(lián),沒人當(dāng)回事兒,這時候才反應(yīng)過來。且聽火車上的老職工說九月份黑龍江蚊子多,有些小女孩就開始哭。小女孩哭,小男孩就開始學(xué)著玩,火車上一片亂哄哄。”

下了火車,倪衛(wèi)民又上了卡車,繞過崎嶇的山路,半夜里才到了虎林市云山農(nóng)場,身后是延綿的完達(dá)山山脈。農(nóng)場老職工抬著兩米長的木斗來招待他們,倪衛(wèi)民往里一瞧嚇一跳:“這饅頭怎么這么大!”這半斤面一個的饅頭比上海的更白、更大。饅頭在嘴里嚼出一點點甜味,倪衛(wèi)民當(dāng)時想:“都說這里生活苦,這么看來也不是很苦嘛!比我們家還好嘛!”

安頓下來之后,倪衛(wèi)民被分到農(nóng)工班,進(jìn)行開荒種地。除了農(nóng)工班,還有機(jī)械班、畜牧班。看著山腳下兩萬畝草甸田地,倪衛(wèi)民才知道為什么招生橫幅有那么一大長串——中國人民解放軍沈陽軍區(qū)黑龍江建設(shè)兵團(tuán)四師三十九團(tuán)。黑龍江邊境的建設(shè)兵團(tuán)任務(wù)主要是配合邊防部隊和邊境群眾,進(jìn)一步開發(fā)邊疆,建設(shè)邊疆。具體的工作內(nèi)容概括來就是“屯墾戍邊,建設(shè)邊疆。”倪衛(wèi)民所在的連隊每年要種五千畝玉米、八千畝小麥和四千畝大豆,收糧食、曬糧食之際更是和老天搶時間。倪衛(wèi)民干著農(nóng)民的活,日出而作,日落而息。夏天兩三點鐘吃完早飯,就準(zhǔn)備下地,冬日里,下午三四點鐘就回到營地。東北農(nóng)場機(jī)械化水平當(dāng)時在全國是相當(dāng)領(lǐng)先的,連隊中還有一批從蘇聯(lián)進(jìn)口的收割機(jī)和拖拉機(jī),雖然省力,可“收割機(jī)都是白天運作,我們白天就沒辦法翻地,只能晚上開拖拉機(jī)翻地。”

除了拖拉機(jī)的燈光,黑黢黢的空中不時也有光亮,那是蘇軍在烏蘇里江對岸放的信號彈。

后來,黑龍江建設(shè)兵團(tuán)舉行了一次野營拉練,從虎林營地出發(fā)一直徒步到牡丹江再折回,共歷時一個多月。零下三十多度的冬日,十三個連隊排成一列在皚皚雪地中徒步。路過村子的時候,農(nóng)工看見拉練的現(xiàn)役軍人就喊:“先解放軍學(xué)習(xí),向解放軍致敬!”看到倪衛(wèi)民這些沒有帽徽的知青喊:“向兵團(tuán)戰(zhàn)士學(xué)習(xí),向兵團(tuán)戰(zhàn)士致敬!”看到隊伍后面穿著老百姓衣服的老職工則喊:“向民兵學(xué)習(xí),向民兵致敬!”拉練中最遠(yuǎn)的一次徒步在一天一夜走了一百五十里地。

倪衛(wèi)民秉持踏實做好事情的原則度過了十一年。當(dāng)年不清不楚,界限模糊的身份在四五十年后已經(jīng)成為了一個獨立明確的團(tuán)體:“四不像”。在多重身份之下,倪衛(wèi)民的經(jīng)歷為那一代人酸甜苦辣的生活展開了一個切口,“四不像”不僅僅是一種調(diào)侃和打趣,更涵蓋了無數(shù)年輕人的二三十歲的異域人生。

東北寒冬的艱苦是眾所周知的,但在夏天,連隊的生活也不好過。營地處于完達(dá)山山下的草甸,蚊蟲每天“三班倒”,早晨露水沒干之前是小咬,專門要人的頭發(fā)根,太陽出來之后就是蜜蜂大小一樣的牛虻,不管是牛皮還是馬匹都能咬穿。下午氣溫降下去之后蚊子又該來了。在兵團(tuán)種地,有兩個季節(jié)倪衛(wèi)民看不清對面的同志是男是女:一個是冬天,零下三十多度,大家都穿著兵團(tuán)的黃棉襖,圍巾帽子口罩捂得嚴(yán)嚴(yán)實實;另一個就是夏天,成群的蚊蟲在田地里盤旋,有些同志帶上頭巾,只露出兩個眼睛。

北大荒不僅有高山河流,還孕育著各種生靈。倪衛(wèi)民在連隊時最常見的野生動物就是熊瞎子和野豬。一到收割季節(jié),玉米成熟之際,熊瞎子和野豬就成群結(jié)隊地跑下山,野豬少則幾頭多則幾十頭。兵團(tuán)中有專門負(fù)責(zé)守護(hù)糧田的人員,這些“護(hù)青”人員提前在地里挖洞埋炸藥雷管準(zhǔn)備炸野獸。三十九團(tuán)的副團(tuán)長時鐵道兵退役軍人,在三十九團(tuán)時曾負(fù)責(zé)過“護(hù)青”工作。倪衛(wèi)民回憶道:“副團(tuán)長本事大,力氣也大。他有一次山上砍柴的時候,遇到一頭野豬,直接一斧頭將其劈倒。”見過幾次“護(hù)青”工作之后,倪衛(wèi)民很感興趣也開始跟著他們一起埋炸藥,拖野獸。一次他跟著副團(tuán)長在田地里埋好炸藥,山上沖下來了一窩熊瞎子,兩只大的四只小的。炸藥轟得一響,這些來勢洶洶的熊都倒地了。把熊從田地里運走也是一個難題,當(dāng)時的連隊里的馬是蘇聯(lián)進(jìn)口的,身材高大,人站在旁邊只比他高出兩個頭,但缺點是膽子小、不敢拉。拖來幾頭牛,一頭大熊七百多斤,幾只一共兩千多斤,牛也拉不動。最后副團(tuán)長只能叫來拖拉機(jī),用木頭做爬犁把這些熊拖了回來。

在兵團(tuán)的第五年,倪衛(wèi)民曾命懸一線,他回想起來說,“這哪是做手術(shù)啊!就是兩個長條凳上搭個門板做成的手術(shù)臺,現(xiàn)在想想簡直像在宰豬啊!”

那是倪衛(wèi)民進(jìn)了機(jī)械班之后的事。秋冬的時候拖拉機(jī)的機(jī)油上凍結(jié)冰,倪衛(wèi)民早上三四點鐘起來烤車,烤兩三個小時才能打著。早上在連隊吃一頓早飯,七八點鐘便開著拖拉機(jī)上工,十二個小時后才回來吃第二頓飯。

這天,倪衛(wèi)民開著拖拉機(jī)到其他連隊拉糧食和種子,到了轉(zhuǎn)運站后,他感覺胃不怎么舒服。和同行跟車的人說了之后,因為飲食長期不規(guī)律,多少有些胃病,大家都沒當(dāng)回事。后來到團(tuán)部醫(yī)院做了X光,才發(fā)現(xiàn)是胃穿孔,要開刀,誰知找不到能主刀的醫(yī)生。好在三位在哈爾濱醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí)的學(xué)生恰好回團(tuán)部休假,也是不幸中的萬幸。醫(yī)院趕緊讓人去將三名學(xué)生接了過來。那時候團(tuán)部沒有車子,救護(hù)車就更不用談了。醫(yī)院護(hù)士在公路上攔了一輛修公路的卡車,才到了連隊將三人接來。三名學(xué)生一個學(xué)手術(shù),一個學(xué)麻醉,一個學(xué)藥劑,正好夠一場手術(shù)。十點鐘上手術(shù)臺,三個赤腳醫(yī)生硬著頭皮給倪衛(wèi)民做完了手術(shù)。倪衛(wèi)民是兵團(tuán)第一個做切除手術(shù)的人,盡管條件簡陋,三名醫(yī)學(xué)生和門板手術(shù)臺也讓倪衛(wèi)民逃過一劫,保住了性命。

倪衛(wèi)民在回憶這十一年的時候說:“在兵團(tuán)建設(shè)的時候不覺得當(dāng)時有多苦,現(xiàn)在想起來倒是覺得蠻辛苦的。”

重返江灣搞建設(shè),投身工作二十年

最終,這場生死懸命的手術(shù)將倪衛(wèi)民的胃部切除了一部分。術(shù)后,受限于當(dāng)時的條件,在飲食上沒能好好調(diào)養(yǎng),倪衛(wèi)民的體質(zhì)明顯變差。部隊關(guān)注到這個情況,出于對他身體健康的關(guān)心,按照當(dāng)時保護(hù)知青的相關(guān)政策,決定安排他返回上海。那時,倪衛(wèi)民已經(jīng)組建了家庭,妻子和他一樣,也是從上海來到黑龍江的。倆人在朋友介紹下認(rèn)識,作為老鄉(xiāng)的彼此在他鄉(xiāng)的相逢讓他們很快走到了一起。于是,在1979年3月,倪衛(wèi)民帶著妻子和孩子,告別了這十一年的北游,踏上回上海江灣鎮(zhèn)的列車。

回到江灣后,倪衛(wèi)民被安排進(jìn)了一個綜合生產(chǎn)廠做統(tǒng)計,后來這個廠子一分為二,生產(chǎn)加工這一部分分割出來成立了電子元件廠,廠址就在江灣鎮(zhèn)。廠子的業(yè)務(wù)很廣泛,除了給電視機(jī)、收音機(jī)的線路插口做接插鍵,還會做些別的。“鎖子上的品牌名字中間的點漆,這也是我們當(dāng)時做的,有紅色的、黃色的,全是我們手工點的。永固牌鎖具,老企業(yè)了,產(chǎn)量大,我們當(dāng)時就專門給這個牌子做。”1982年,憑借軍人轉(zhuǎn)業(yè)的身份和出色的工作能力,他成為了這間工廠的廠長兼書記。在他的帶領(lǐng)下,廠子的效益相當(dāng)不錯,兩年多來越發(fā)蒸蒸日上,他也一心想把工廠做大做好。

但一次臨時被叫去參加的會議,再次改變了他的人生軌跡。那是1984年的一天,倪衛(wèi)民接到江灣鎮(zhèn)黨委王書記的通知,讓他第二天去寶山縣開個會。到了會場,倪衛(wèi)民想著,各個廠子的廠長、書記,自己多少還是認(rèn)識幾個。可在會場里轉(zhuǎn)了一圈,他卻發(fā)現(xiàn)自己一個熟人也沒有找到。他就退出來站到了門口,正在茫然時,就看見王書記到了。倪衛(wèi)民負(fù)責(zé)電子元件廠時就沒少和王書記打交道,兩人相處起來也很隨意,于是就問了起來:“老王,你叫我來開會,這開的是什么會?”王書記這才一拍腦門:“哦,我忘了告訴你。今天是江灣鎮(zhèn)換屆選舉大會,想提名你當(dāng)副鎮(zhèn)長。”

當(dāng)時寶山縣一共有十八個鄉(xiāng)、五個鎮(zhèn),共二十三個單位。會上,寶山縣組織部當(dāng)即就宣布了任命——除了兩個單位的配置是一正二副以外,包括江灣鎮(zhèn)在內(nèi)的其他二十一個單位都是一正一副。倪衛(wèi)民的提名也順利通過,就這樣從電子元件廠的廠長變成了江灣鎮(zhèn)的副鎮(zhèn)長。用他自己的話說,當(dāng)這個副鎮(zhèn)長,他自己都覺得有點“稀里糊涂”的。會議結(jié)束后,倪衛(wèi)民回到電子元件廠,推薦了接手負(fù)責(zé)廠子的兩名干部,就又一次走向了人生新的路口。

以江灣鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長這個新的身份履職不到半年,1984年9月,倪衛(wèi)民就經(jīng)手了第一件“大工程”,那就是行政區(qū)域劃轉(zhuǎn)工作。根據(jù)上海市政當(dāng)時的規(guī)劃安排,江灣鎮(zhèn)由寶山縣劃歸到了虹口區(qū)。劃區(qū)過程中的所有細(xì)節(jié)工作,包括與擴(kuò)區(qū)接收組的溝通交流,全部都由倪衛(wèi)民負(fù)責(zé)。劃轉(zhuǎn)工作的重點除了地域邊界的重新劃定,更多的是非實體的經(jīng)濟(jì)、文化、檔案、戶籍等的交接劃轉(zhuǎn)。當(dāng)時江灣鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)很好,有個鎮(zhèn)辦企業(yè)效益非常不錯,下屬了“八廠一隊一部”,規(guī)模相當(dāng)可觀。其中有一個服裝廠,生產(chǎn)的就是頗為有名的“鵝”牌內(nèi)衣及針織衫,是不少老上海人共同的品牌記憶。再加上派出所、工商所、稅務(wù)所、房管所、學(xué)校等等的組織關(guān)系的交接,也是非常龐雜的工作量。

然而,即使在江灣劃入虹口區(qū)后,有人問倪衛(wèi)民,你今天準(zhǔn)備去哪里?倪衛(wèi)民仍然會回答,到上海去。

那人覺得奇怪,你本身是上海,怎么到上海去?

江灣鎮(zhèn)到四川北路不過4.5公里,很多老江灣人也習(xí)慣性地說:“到上海去”。

他去去虹口開會,會議的組織方?jīng)]有見到江灣地區(qū)的參會人員,便問:江灣那個鄉(xiāng)下人來了沒有?會議結(jié)束后,倪衛(wèi)民便對他們說,江灣是市區(qū)。

事實上,江灣歷史悠久,市鎮(zhèn)始建于宋,沿河向東,坐落走馬塘北岸。且一直屬于上海市區(qū),1927年,江灣歸劃入上海特別市,那時的江灣是上海特別市的中心區(qū)之一,解放以后,江灣成為公社先鋒大隊的第十一個大隊。1956年,江灣與吳淞、大場兩區(qū)一起合并成為北郊區(qū)。

“江灣人怪就怪在,應(yīng)該說江灣是老市區(qū),應(yīng)該是老上海,但是你問一個老江灣人,你今天到什么地方去?他會告訴你,我到上海去。”倪衛(wèi)民笑道。其實這種普遍的看法并非當(dāng)?shù)剜l(xiāng)民對自身身份不認(rèn)同,而是特殊歷史背景下的隔絕心理。從人口稠密到民生凋敝,從工業(yè)興旺到耕田避戰(zhàn),曾經(jīng)的江灣“虬江十八灣,彎彎到江灣”,坐擁水網(wǎng),交通便利,南起奎照路,北至新市南路橋,買賣興隆,1876年又有淞滬鐵路建成,終點坐落在江灣。而頻仍的戰(zhàn)爭將繁華的江灣古鎮(zhèn)推向絕境,1928年,敵軍侵襲讓“大上海計劃”無法實行,江灣與“成為市中心”的機(jī)遇擦肩而過;1932年“一·二八”和1937年“八·一三”事變,二次淞滬抗戰(zhàn)期間,被戰(zhàn)火洗禮的江灣大片大片的房屋、建筑、校區(qū)、交通網(wǎng)、工業(yè)園區(qū)湮沒在歷史角落。

戰(zhàn)爭過后,很多碉堡默默矗立在江灣。碉堡與地堡相連,孩子們穿梭其間玩耍。彈孔是民族歷史的痕跡,是苦難的過去,但它也見證著新一代的成長。孩子們爬上碉堡,眺望遠(yuǎn)方穿梭的人流與車流,有時也用眼睛透過彈孔去看周圍的事物。直到后來一代人長大,又一代人迎來成長,想方設(shè)法地想要重振江灣,幫助它“走出去”。碉堡也被保護(hù)起來,四周擺滿鮮花,它們站在原地,體察時光的沉靜。

從1984年后接下來的十多年里,江灣還經(jīng)歷了數(shù)次區(qū)域的劃轉(zhuǎn)調(diào)整,成立了大柏寺街道,劃轉(zhuǎn)涼城新村、云光新村等。后來,倪衛(wèi)民在向外介紹江灣鎮(zhèn)的時候,想出了一個具體的說法:“東到東皇廟,西到牛郎廟,北到高境廟,南到俞涇廟。”這里,就是江灣。

在江灣鎮(zhèn)大大小小的變化中,倪衛(wèi)民有幾次印象格外深刻的時刻。第一次就是劃轉(zhuǎn)到虹口區(qū)后進(jìn)行的危房改建工程。這個項目是江灣鎮(zhèn)政府自行發(fā)起的,區(qū)域范圍是從斗臺街以西,新市北路以東,萬安路以北,仁德路以南的小區(qū)危房。那片房屋嚴(yán)重歪斜、漏雨漏風(fēng),一直是倪衛(wèi)民心中的隱憂。那時候,倪衛(wèi)民常常在深夜時分,走在那幾條街道上,用手指一一撫摸外墻上的裂縫。他會習(xí)慣性地將手指探進(jìn)裂縫里,開始時只能塞進(jìn)小指尖,慢慢地,有的裂縫可以容納下大拇指的,甚至在有些地方,他可以探進(jìn)二指、三指寬了。越來越大的裂縫讓倪衛(wèi)民的心也越來越焦慮。從1987年到1990年,這片危房終于逐步得到了改善,在原址的基礎(chǔ)上進(jìn)行了還建。可倪衛(wèi)民的老習(xí)慣還是沒有落下,他還是經(jīng)常走到那幾處小區(qū),摸一摸那些墻壁,好像只有觸摸到外墻時那粗糲的踏實感才能讓他放下心來。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場的開放,緊接著,房地產(chǎn)公司就開始被引入江灣鎮(zhèn)。那時候,倪衛(wèi)民敏銳地察覺到動遷工作背后的變化,對各個房地產(chǎn)公司的入場很是謹(jǐn)慎。他開始養(yǎng)成了記錄工作日記的習(xí)慣。就這樣磕磕絆絆地,江灣鎮(zhèn)漸漸褪去了低矮的平房,建起高樓來。而經(jīng)歷了這么多次的劃轉(zhuǎn)和變化的江灣成為了上海市曾“赫赫有名”的四十四塊“治安復(fù)雜地區(qū)”。

劃歸到虹口區(qū)之初的江灣,由于房價低廉,一度外來人口流動頻繁,為約束犯罪、確保社會穩(wěn)定,倪衛(wèi)民與同事們沒少在治安管理上下功夫,尤其租住亂象使他們焦頭爛額。很多人擠在一個小房子里住,夏天的時候?qū)嵲跓岬貌恍校纱喟岬今R路上乘涼。對此他十分無奈:“八幾年我去區(qū)政府開會,返程路上眼見街邊擺滿竹床,三點半不到,他們已開始爭搶納涼的位置,清一色捂著白被子、白床單躺著,那場景活像殯儀館。碰上膽小的,在晚上都不敢靠近。”即便如此,能住上擁擠的出租房還是好的。“他們大都不講究條件好壞,只求有地方住。農(nóng)民便把多余的屋子都租給這些外來人,直到派出所去整治,我們才發(fā)覺情況是五花八門。”84年時,江灣農(nóng)村曾經(jīng)家家戶戶都圈養(yǎng)長毛兔,房屋緊張時,主人家便會將養(yǎng)兔的棚子以便宜價租給外來戶,最多的一次一個屋棚共有二十二戶人家借住。連樓梯底下的方寸空間,堪堪擺下一張床,有青年夫妻也不嫌棄,囫圇倒頭就睡。

倪衛(wèi)民記得這些來自五湖四海的人,他們大多從安徽、江西、蘇北等地跑到這里做生意,用自己手中的塑料制品、雞蛋換取江灣居民的糧票,雙方彼此滿足。他也意識到,不知何時,這些外來人已經(jīng)悄然融入了江灣的血脈之中。

這些震蕩中的陣痛在江灣鎮(zhèn)的規(guī)劃逐漸確立下來后,終于隨著時間的消逝慢慢退卻。而隨著他們一同褪色的,不僅僅是平房和老街道,還有關(guān)于味道的記憶。有俗語說“吃煞江灣鎮(zhèn)”。倪衛(wèi)民至今還會念叨老江灣的各式小吃,彼時聚興館在老江灣人心中的地位獨一無二,主廚技藝嫻熟,定價惠民,盛時門庭若市。聚興館的本幫菜名聞滬上,蒸三鮮、羊肉、干絲等菜肴堪稱一絕。豆腐在刀花下化作細(xì)絲,甫一入水,根根分明,再輔以筍片、雞絲和時令鮮蔬耐心烹調(diào),佐料的清香在燴煮中漸漸與豆腐絲復(fù)合。鮮味是其中關(guān)竅,因而醬油、重料是萬萬添加不得的,才能在上桌時依舊保持著清爽與白嫩。

聚興館也見證著鎮(zhèn)上商業(yè)的成長,磕磕絆絆,從民國時期走到二十一世紀(jì)初,從個體經(jīng)營變成集體企業(yè)。倪衛(wèi)民回憶,改革開放后,江灣鎮(zhèn)市場競爭日益激烈,聚興館被收歸為虹口區(qū)飲食服務(wù)公司旗下不久,生意就開始走下坡路,隨著廚師四散,舊址轉(zhuǎn)為出租屋,盛況不再。

如今,江灣鎮(zhèn)正面臨著最后一次拆遷。就在不久前,隨著河灘西路的拆除動工,老江灣鎮(zhèn)的最后一條街道也不復(fù)存在,居住在這里的居民們大多搬往了青浦區(qū)、彩虹灣等地。聚興館現(xiàn)在位于萬安路與保寧路的交叉口,已再難以窺見當(dāng)年飲食江湖的影子。倪衛(wèi)民也已經(jīng)退休了,而承載了倪衛(wèi)民童年記憶的東皇廟小學(xué)以及盛大的廟會也只存在于上了年紀(jì)的鄉(xiāng)民口中。只有三觀堂靜守在道路一端,雖然這兩年,由于疫情,三觀堂已很久不再開放了。又是一年冬天,春節(jié)來臨之際,人們已不能再去三觀堂祭拜。但無論是像倪衛(wèi)民這樣投身江灣建設(shè)的老鎮(zhèn)長、陸續(xù)遷出的老江灣人,還是熟諳歷史的上海市民,每每從那里路過,都要駐足看上一會兒,然后再各自踅去,四散遠(yuǎn)歸。三觀堂見證了老江灣的歷史,老江灣人的奮斗史,依舊如清朝詩人張憶筆下那般“東去袁長浦,幽樓宛在茲。碧蘚依斜砌,黃花滿矮籬。”而新的時空正在慢慢地從這片土地上生長起來。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司