- +1

何炎泉:漫談尺牘書寫文化

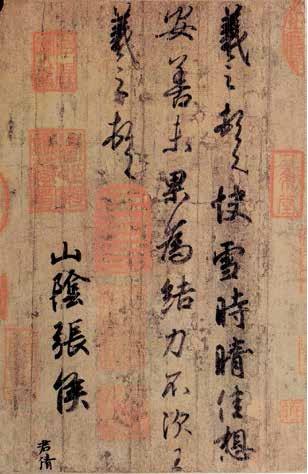

(晉)王羲之 快雪時晴帖

尺牘在書法史研究中經常被單純視為書法風格的材料,對于信札本身的功能性不夠重視,使得許多書信中的文化現象都被忽視。例如晉唐時期的書信在書寫上有特殊的格式與用詞,很多在后代尺牘中都沒有沿用,因此文句解讀上往往產生困難。當然,信中內容的隱晦也成為研究的難度,畢竟很多事情都只涉及彼此,往往點到為止,身為第三者的觀眾確實很難完全理解。以書圣王羲之為例,盡管很重視他的書法,不過許多尺牘中的內容卻長期無法正確識讀,最簡單如“不一一”或“不具”“力不次”等詞語,已經造成書法史上諸多的誤解與困擾,直到祁小春的王羲之研究成果出現才豁然開朗。祁小春透過歸納與分類,并參考同時期的文獻數據,將晉人尺牘的幾個主要格式確定下來,解決了不少書法史上的爭議。不過,這僅是悠久尺牘文化中一小部分,還有相當多的模糊地帶需要澄清。

整個尺牘文化并非單指信札本身,還涉及許多相關的實際操作層面,例如信稿、信封、傳遞等等,然而因為書信的日常性讓很多東西都難以流傳或是保存下來,造成今日對于古人的尺牘文化一知半解。筆者在過去的研究過程中,發現一些涉及尺牘書寫文化的議題,特別是信稿與信封的問題,在此提出一些觀察與探討,希望能對書信書寫文化有更深的認識。

一、信稿

在書法史上,信稿顯然是一個有趣的議題,而且有著時代上的區分與意義。以宋代尺牘為例,流傳下來的書信中確實很少發現涂改的痕跡,也就是基本上都能判定并非底稿,而是寄出的正本。這些信件因為書法、內容等等的原因而被妥善保存下來,但是信件的底稿都到哪去了呢?很可能這些稿本在完成階段性的功能后便被丟棄,或是基于其他因素未能流傳下來,這樣的狀況一直持續到現代。

于右任 致隆吉尺牘稿

臺北故宮博物院近年購藏一件《民國于右任墨跡》冊,經折裝共六十一頁,收錄《第二次大戰回憶歌》《致隆吉尺牘稿》等,全冊以小草書寫兩千五百余字,長達十三米多,為于右任長子望德(1910-?)之舊藏。冊中除了長達一千八百余字《第二次大戰回憶歌》的完整珍貴抄本外,還有一封富有教育意義的《致隆吉尺牘稿》,是屬于比較難得見到的信稿。

《致隆吉尺牘稿》為私人信件,卻真實地反映出于右任的為人處事與教育態度。此信目的是請孫維棟(1895-1969)幫忙處理一批從南美寄來的魚翅,這些魚翅是于望德出使南美時所購買,希望幫父親祝壽,不料引起一連串的麻煩。孫維棟曾參加靖國軍,為于右任舊部屬,1937年任財政部天津海關總監,1947年當選第一屆國民大會代表。

信稿中提到當于右任獲知兒子買魚翅為其祝壽時并不開心,雖然立即去函阻止,無奈卻已經運送至中國,不得不拜托曾任天津海關總監的孫維棟前去領出這些魚翅,并交代務必要妥善小心處理,魚翅只留一小部分,其余都想辦法賣掉以捐助孤兒院。由于當時政治混亂,時局也十分艱難,于右任對望德提道:“汝在南美三國做事,倘與國家有益,即等于請我吃魚翅。我是窮小孩子出身,不要貪吃這種東西。”表明自己出生寒微,并不習慣吃這種東西,還認為這些魚翅恐會引起世人批評,必須謹慎處理此事。信中對于整個事件的態度與對于望德的責難之辭,完完全全反映出一位政治家的情操與身為父親對兒子的期望,事后更直接將此信稿轉交至兒子手上,無非是希望他可以汲取教訓。一封不屬于正式作品的信稿,字里行間完全流露出書家的真情與個性,讓觀者體會到書寫者的真實存在感,這種親密的觀賞經驗是那些冠冕堂皇的詩詞歌賦所難以企及,也是尺牘書法引人入勝之處。

晉人法書無疑是書法史的核心典范,其中最重要的作品也就是尺牘。過去因為流傳數量的稀少,加上年代久遠等因素,使得這批尺牘一直未被好好地研究,僅僅是當成書法學習的對象。然而,數量不多的晉人尺牘所反映出來的書寫文化為何?確實值得深入考察。

目前所見的晉人尺牘中很多都具備一樣特色,就是節筆的出現。關于節筆的原因與意義在筆者《晉唐法書中的節筆現象與折紙文化》一文中有詳細討論,簡單說就是毛筆碰觸到高突的折紙痕所產生的特殊線條,此現象也是到了近代才受到日本學者的注意。這樣的現象之所以長期被忽視,就是因為書寫方式的轉變,尤其是宋代開始習慣利用桌子來寫字后,節筆就幾乎完全消失于書法史上。

折紙明顯并非為了美觀,否則不會屢屢寫于突起的折痕上,產生奇形怪狀的節筆,其目的是為了加強紙張強度以便持拿于手上書寫。晉唐書法中可以找到規矩地寫于折線中的正式作品,例如智永《真草千字文》、唐玄宗《鹡鸰頌》。相較之下,寫在折痕上就顯得隨意且漫不經心,書法的美觀顯然不是書寫者所在意,內容的構思與記錄的順暢才是重點,也就是具有草稿的特性。

根據祁小春的研究,當時確實有保留信件副本的習慣,以供將來不時之需,這樣的功能需求使得很多信件的稿本或副本都保存于自己家里,因而出現寄往多處或是不同時代的信件被收藏在一起的特殊狀況。若考慮東晉士人對于個人形象的珍惜與愛護,節筆所具備的隨意性顯然很難出現在正式的信件中,畢竟有損本身的形象。也就是說,這類帶有節筆的尺牘基本上都是信件的稿本,這也可說明這類作品在書風上所呈現的灑脫與狂放,例如《萬歲通天帖》中的幾封書寫得相當夸張的尺牘,很難想象收信者真的收到時的反應會如何,即使在后世也很少出現這樣的作品。

若是從稿本的角度來看待這批晉人尺牘,很多書法上的議題便迎刃而解,例如節筆的出現、狂放的書風等。當然,也會衍生出一些不同的思考角度,例如這些草稿書法與正式信件的風格差異,這些風格對于后世的不同影響層面等等。

二、信封

現代的信封大家都見過,無論西式或是中式,總之就是長方形,寄收件人的訊息寫在平整面上,而非紙張合縫處。傳世的尺牘書法作品中,基本上很少見到信封流傳下來,晚期作品比較容易見到。

今日大家所習慣的信封在古代是所謂的外封,相對就是還有一個內封,不過內封就是信件的一部分。目前傳世書信中可以見到最早的內封就是蘇軾(1037-1101)《渡海帖》:

軾將渡海,宿澄邁。承令子見訪,知從者未歸,又云恐已到桂府。若果爾,庶幾得于海康相遇。不爾,則未知后會之期也!區區無他禱,惟晚景宜倍萬自愛耳!匆匆留此紙令子處,更不重封,不罪不罪。軾頓首。夢得秘校閣下。六月十三日。

紹圣四年(1097)蘇軾以罪貶往海南,至元符三年(1100)五月才詔徙廉州,此札書于六月十三日,也就是渡海前七日(《六月二十日夜渡海》詩),當時他在澄邁(海南島北面)準備渡海北上,也作了《澄邁驛通潮閣二首》等詩。帖中“夢得”乃是趙夢得,他對流落海南的蘇軾相當照顧,還曾經為蘇軾奔走中州探望家屬。蘇軾與這位友人交往甚密,不僅曾題其澄邁住所二亭“清斯”“舞琴”,還書寫陶淵明、杜甫詩及舊作數十紙贈之。由于蘇軾路過澄邁時,趙夢得正好北行,才會留下此札交給他的兒子,期許能在海康(廣東雷州市)相遇,否則“未知后會之期”。蘇軾此語露出些許無奈,似乎也預示他來年七月的過世。雖然短短數語,字里行間卻充分流露出兩人深厚情誼。

此札目前被裱裝成立軸,尺牘上方由兩條拼接而成的橫書小紙條為此信札的內封,現被移到尺牘上方。內封方式是將寫完書信左卷,沿合縫線糊上后直接于騎縫上書寫受信人姓名與“謹封”字樣,這種卷封的方式多流行于唐以后。蘇軾提到自己“匆匆留此紙令子處,更不重封”,并且希望對方不要怪罪。顯然,宋人在卷封的內封之外還有更加盛重的重封(外封)做法,《西樓蘇帖》中收錄了蘇軾《與寶月和尚書》的內外封題,內封:“手啟上寶月大師老兄。軾謹封”,外封:“書上成都府大慈寺中和院寶月大師。眉山蘇軾謹外封”,可知外封主要供書寫地名等信息之用。多數宋元時期的鈐封都未能保存下來,故此北宋墨跡例證就格外珍貴。

由于刻帖往往對于作品上的細節加以變更與修改,只保留編者認為有價值的部分,很多重要訊息往往被去除掉。盡管如此,蘇軾這件外封還是相當珍貴,至少外封的格式可以確定是長方形的。

內封因為與信札書寫在同一張紙上,比較容易被順便保存下來。信札的外封則是以另外的紙張書寫,在缺乏刻意保存的觀念下,收到信后往往隨手丟棄,這也導致大家對于外封的概念一直都是處于瞎子摸象的狀況。盡管利用一些文獻數據與刻帖上視覺材料的網羅,看似已經成功地還原了外封的形式,然而卻又不是這么明確。

《呈舉郎中札子》外封

目前可以見到的宋代外封應該就是臺北故宮博物院藏程元鳳(1200-1269)的《呈舉郎中札子》,雖為官牘卻也足以反映當時的外封使用格式。此外封高度約略與尺牘相同,中間題寫名銜部分可見一紙縫,紙縫的右邊(觀者的右邊)從字上可以見到還有一紙痕(左邊超出中縫的部分被右邊的紙蓋住),最為珍貴的是外封上下的折邊,就是書有“札提”跟“封”字的兩個長方紙條,或許是因為有字才得以被保存下來,長方紙條很清楚是折向前面彌封,形成一個長條狀的信封外觀。實際制作方式是,書信寫完且完成內封以后,將信紙完全壓平,此時找一張能夠左右包覆內封且更高的紙張,左邊的紙先折往中間,右邊的紙再折往中間并粘貼于上面,接著彌封上下開口。當然此外封也可能預先制作好,留下一彌封口,就如同今日信封一樣,待放入信紙再封上。

與書信本身被珍藏的狀況不同,信封顯然因為階段性功能的完成而受到輕視,至少從傳世尺牘上看來如此。盡管信封與信箋同樣隸屬于尺牘書寫文化,也都是出于同一位書家所寫,卻因為本身承載的功能而有著截然不同的命運。

小結

從紙本身的適寫性到加工裝飾,從信箋的訊息承載到信封的彌封與寄送,在這些不同的功能交互影響下,逐漸形成了尺牘書寫文化,同時也直接影響了書法史的樣貌。尺牘書寫文化的復雜當然不是三言兩語可以道盡,加上現代人也已經逐漸遠離傳統書信的使用脈絡,這些都讓尺牘變得更加神秘不可解。書信在書法史上最為人熟知的大概就是書法藝術的部分,卻長期呈現被孤立的狀況,畢竟尺牘本身具有強烈的功能性,要將所有不同功能與目的的信件混為一談,確實有相當大的風險。尺牘本身還有許多議題可以深入,除了最基本也最困難的內容解讀外,關于書風的表現、紙張材質的選用、信件的傳遞方式等等,這些都是過去的研究者不太關心的環節,使得許多信札都直接升華為純粹的藝術品。事實上,與作品相關的所有部分都可能涉及風格議題,唯有透過各種不同的研究角度與視野,才可能呈現出風格所代表的豐富文化史意涵。

(作者系臺北故宮博物院研究人員,本文原刊《書與畫》第10期)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司