- +1

一段老故事的新講述:“被遺忘”的越南戰爭

對美國人而言,越南戰爭似乎是再熟悉不過的歷史,無數以其為題材的電影(如《現代啟示錄》、《野戰排》、《獵鹿人》、《全金屬外殼》、《阿甘正傳》)都在述說著類似的故事:戰爭的荒誕與殘酷,士兵的戰爭創傷,美國國內風起云涌的反戰運動。再加上偶爾出現的表現士兵英雄氣概的電影(如《我們曾經是戰士》),美國公眾似乎對有關越南戰爭的一切都已是耳熟能詳。

但即便是在此情況下,由肯·伯恩斯(Ken Burns)和林恩·諾維克(Lynn Novick)導演的十集紀錄片《越南戰爭》仍給人以耳目一新之感。它向觀眾們呈現出越南戰爭鮮為人知的側面,促使人們重新審視這場戰爭,進而思考當下的美國政治。因此筆者覺得有必要將其介紹給大家。

越南人的視角

以往的美國電影幾乎無一例外地將越南戰爭表現為美軍與北越間的較量,并且主要著墨于美軍士兵的感受,而將北越戰士臉譜化:他們無一例外都是拿著AK突擊步槍,戴著斗笠,身著黑色布服或是平民裝束,前仆后繼沖鋒的越南人。為了改變這一粗線條刻畫,諾維克在構思和籌備這一紀錄片時便堅持要求加入越南人的視角,并親自赴越南走訪當事人。雖然她本人不會越南語,但為了取得當地人的信任,她在拍攝前花時間了解和體驗他們現在的生活,從而拉近與他們的距離。得益于此,美國觀眾方才能夠從電視上了解越南人的戰爭經歷。

對不少北越支持者而言,越南戰爭與其說是一場孤立的戰爭,不如說是之前反抗法國與日本殖民統治斗爭的延續,這表明北越的核心是民族主義而非共產主義,當初美國決策者在這一問題上的認識偏差為日后美國對越南問題的介入埋下了伏筆。胡志明在1919年巴黎和會期間曾試圖向伍德羅·威爾遜(Woodrow Wilson)總統遞交請愿書,要求將民族自決原則應用于越南。他和他的越共組織在越南人心目中的地位隨著二戰期間對日本殖民統治的抵抗,以及在飽受饑荒之苦的人群中分發日本人囤積的糧食而逐步提升。在這一過程中,他們試圖爭取美國的支持,與美國戰略情報局(Office of Strategic Services,中央情報局的前身)合作襲擾日軍,甚至在宣布越南獨立時引用了美國《獨立宣言》中的片段。然而這一希望隨著美國出于冷戰需要考慮,以軍事援助等形式支持法國恢復在越南殖民統治的舉動而破滅。稍后美國對南越吳庭艷政府的支持更是使得其在越共心目中取代法國,成為了新的殖民者和侵略者。南越部隊和美軍在鄉村地區開展的清剿和報復行動使許多原本保持中立的越南人也倒向了北越一邊。南越省長Tran Ngoc Chau表示,他們每錯殺一個人,就會有十個人投身北越在南方的游擊隊組織,而南越部隊和美軍在大多數情況下都錯殺了無辜,美國國防部長羅伯特·麥克納馬拉(Robert McNamara)推行的尸體清點政策更是進一步推動了這一趨勢。北越支持者對美國的復雜情感在Le Minh Khue的經歷中可見一般。她回憶自己的父母死于北越土改,舅舅和舅媽將她養大,鼓勵她閱讀美國文學。她喜歡海明威的作品,可在目睹美軍空襲造成的慘狀后,她加入了北越組織,參與修復遭受轟炸的公路。

令人略感驚奇的是,南越支持者中也不乏民族主義者,只是因為不認同北越的殘酷斗爭手段及共產主義背景而選擇站在其對立面。南越老兵Tran Ngoc Toan回憶起他在學校時期接受的民族主義思想,控訴法國殖民者掠奪越南資源,剝奪他們的獨立與自由。另一位南越老兵Lam Quang Thi也稱在殖民地時期根本沒有所謂的平等,法國人認為越南人低人一等,因此越南人憎恨法國殖民者。

在此背景下,南越人對美國也有著復雜的情感。一方面,不少南越政府官員感謝美國的援助。Duong Van Mai回憶起她父親為美國愿意直接出兵,用生命保衛南越而感動。另一方面,南越士兵與平民對美國的種族主義態度與直接派兵介入感到不快。Tran Ngoc Toan提及他們為了搶回四名美軍顧問的遺體犧牲了不少人,而趕到的美軍直升機卻不愿搭載南越士兵的尸體。此外,他也認為美軍地面部隊的進駐使得北越能夠以抗擊侵略者為號召,招募到更多人手。西貢街上也不時出現抗議游行,呼吁實現和平,改革政府,并要求美國撤軍。

美國為何而戰

美國主流媒體基本上都將越南戰爭視為一場悲劇,在這套話語下,前往越南的美國士兵被描繪為戰爭的受害者和犧牲者。位于華盛頓的越戰紀念碑設計便體現了這一思想:黑色大理石上鐫刻著所有在越南陣亡的美軍士兵姓名。許多美國越戰老兵對此感到不滿,批評紀念碑是“一道黑色的傷疤”,它表明只有那些作為越戰受害者的陣亡美軍士兵才值得紀念,這無疑淹沒了幸存退伍老兵的戰爭經歷。

本紀錄片試圖呈現出多樣化的美國越戰老兵經歷。陸軍退伍老兵麥克斯·克萊蘭(Max Cleland)引用大屠殺幸存者維克托·弗蘭科(Viktor Frankl)的話“人幸存下來就是為了在痛苦中尋找意義”,點明他們這一群體的心路歷程。面對著攝像機鏡頭,他們回憶起當初參軍的緣由。政治家們阻擋共產主義在東南亞擴散的論調為他們中的不少人所內化,二戰、朝鮮戰爭以及蘇聯對東歐的高壓控制更是證明了遏制乃至消滅極權政府的必要性與可行性。但除此之外,也有不少人是出于其它目的投身越南戰爭。他們中的一些人向往戰爭歲月,渴望成為英雄。海軍陸戰隊員約翰·馬斯格雷夫(John Musgrave)提到自己的父親、鄰居和老師都參加過二戰或朝鮮戰爭,他對這些退伍軍人異常崇拜,自己也想成為一名英雄。據親人回憶,丹頓·克羅克(Denton Crocker)也異常崇敬美國歷史上的英雄,甚至不惜以離家出走的方式來逼迫父母同意他在17歲時便入伍。馬修·哈里森(Matthew Harrison)的父親任教于西點軍校,他本人也認為正如法國為美國革命提供了援助一樣,美國也應該支持南越建設國家的努力,他甚至擔心美國在自己前往越南前便贏得了戰爭。文森特·岡本(Vincent Okamoto)是一名日裔美國人,他的六個哥哥都曾經參軍,因此他遵循家庭傳統選擇入伍。其他一些人則是為了改善自身或家庭的處境。羅杰·哈里斯(Roger Harris)成長于波士頓附近一個幫派橫行的街區,在未能獲得橄欖球獎學金進入大學后選擇入伍,他的想法是如果自己陣亡的話母親便能收到一萬美元的保險金,這在當時是一筆巨款,而假如自己活下來的話則能成為一名英雄,并憑借這一身份找到工作。

戰爭的殘酷與荒謬

不少越戰老兵對自己曾經參戰的經歷諱莫如深。在紀錄片的開頭,卡爾·馬蘭蒂斯(Karl Marlantes)稱他和另一名陸戰隊員做了十二年的鄰居后才知道彼此曾經在越南服役。在他看來,這也是長期以來美國公眾對待越戰的態度,即因為此事過于敏感和易造成分裂而將其束之高閣。因此美國公眾雖然早已從屏幕上了解到越南戰爭的殘酷與荒謬,但較少聽到越戰老兵對這方面的親口講述,對越南老兵和平民的親身經歷更是所知不多。

戰爭的殘酷與荒謬很快打消了越戰老兵的英雄夢。羅杰·哈里斯雖然出于現實目的入伍,但也滿懷著幫助當地人的熱情來到越南,卻發現不少越南人唾棄美軍的存在,向他們的卡車吐口水,這令他開始懷疑美國介入越南的意義所在。威廉·埃爾哈特(William Ehrhart)在來到越南后的第三天便親眼目睹了陸戰隊員將被俘的越南平民推下車的場景,當他表示出對這些人的同情時,他的上級士官讓他在了解情況前少管閑事,這也是他質疑越南戰爭的開始。馬修·哈里森的士兵在他到來的第一天便向他展示了一串他們割下的越南人的耳朵,而他的兩位西點軍校同學在他們的第一場戰斗中便陣亡,哈里森親手將他們的尸體裝入裹尸袋中。上級軍官對此次交戰中北越方面傷亡數字的夸大更讓他覺得不安。

講述戰爭的殘酷有時固然是為了突出己方的勇氣與堅韌,但本紀錄片中的殘酷卻更多讓人感到無奈、冰冷和諷刺。不少美國軍人對越南所知不多,帶著對亞洲人的歧視與憤恨投入戰斗。一些人借用當年陸戰隊員給海地人和尼加拉瓜人起的綽號,稱越南人為“gooks”,或用二戰時對日本人的蔑稱“slopes”、澳大利亞人對中國人的稱呼“dinks”指代。他們還化用日語,稱越南人的住房為“hooches”,上年紀的越南婦女被叫作“mama sans”(經營妓院的人),這些做法也源自二戰時期的太平洋戰場和戰后對日本的占領。這些稱呼在新兵訓練階段便開始流行,美國士兵逐步將其內化,并如約翰·馬斯格雷夫所言,最終抹去北越士兵的人性,以減少美軍殺戮的罪惡感。種族歧視同樣體現在美軍士兵對待南越戰友的方式上。美國軍事顧問詹姆斯·斯坎倫(James Scanlon)提及在一次戰斗結束后,他不愿讓南越士兵觸碰美軍尸體,而是選擇親自搬運。

強烈反差在越南戰爭中也比比皆是。美軍顧問菲利普·布雷迪(Philip Brady)在收音機中聽到林登·約翰遜(Lyndon Johnson)總統大談促進南越現代化的前景,與此同時他指導的南越軍隊正在進攻一座村莊,并呼叫空中支援,投下了凝固汽油彈。新年攻勢期間,為了阻止北越利用占領的西貢廣播電臺播出胡志明的演講,南越方面切斷了信號,并轉而播放維也納華爾茲舞曲和披頭士歌曲,它們成了雙方在西貢街道上激戰的背景音樂。威廉·埃爾哈特在飛出戰火紛飛的順化時,發現不遠處的鄉間田野上,農夫、村婦和水牛正在勞作,仿佛戰爭不曾發生一樣。維森特·岡本想念米飯的味道,于是在部隊搜索完一座村莊后向那里的越南婦女討要米飯。婦女給了他一些,但他開始起了疑心:她正在烹煮的米飯份量遠遠大于村里人口所需。于是他們對村莊進行第二輪搜索,發現了地道入口,炸死了躲藏在里面的北越游擊隊員,其中便包括那家婦女的親人。陸軍護士瓊·富里(Joan Furey)照顧的一位傷員在1969年感恩節當天情況惡化,與此同時陸軍卻派記者報道前線士兵們的感恩節大餐,憤怒的她對著記者的攝像機鏡頭表達了對戰爭的反對。

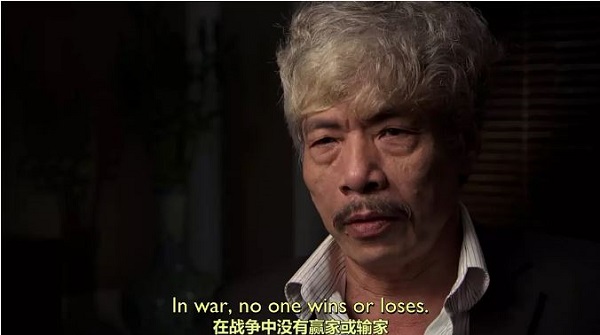

越南老兵同樣有感于戰爭的殘酷。北越老兵Bao Ninh表示戰爭沒有贏家和輸家,只有毀滅,只有那些從未經歷過戰爭的人才會去爭論誰勝誰負。Huy Duc認為當時的越共總書記黎筍堅持在1968年發動新年攻勢,在南越城市舉行暴動,不惜將持保留意見的武元甲和胡志明以接受治療的名義送出國。旁白更是言及他將其他不少異見分子關押在舊時法國人的監獄中,與被俘美國飛行員為鄰。新年攻勢失敗后,由于擔心位于順化的越共地下黨員暴露,北越軍隊處決了俘虜的約三千名平民。至于一個個越南家庭的犧牲故事更是數不勝數。北越Nguyen Van Tong哥哥的未婚妻在他戰死后不愿改嫁,并選擇了自盡。南越Phan Quang Tue傷感地談到自己的兄弟在戰爭中失蹤,他當時才26歲,人生才剛剛開始。要是能夠活到現在,也該有60多歲了。

戰爭分裂了越南和美國的不少家庭。Duong Van Mai的姐姐響應胡志明的抗法號召,與丈夫一起加入了越共。而她和她的其他家人則因為擔心曾供職于法國殖民政府的父親被清算而在南北分治后逃往南越。Nguyen Ngoc的父親供職于南越郵局,他的兄弟姐妹都在南越學校中教書,可他卻參加了越共,成為一名政委。丹頓·克羅克從南越寫信給他母親,表示他在那里的所見所聞堅定了自己對抗共產主義的決心,并鄙視國內的反戰運動。與此同時,他母親簡·瑪麗·克羅克(Jean Marie Crocker)則逐漸產生出對戰爭的疑慮,電視上播出的南越反美游行使得她懷疑美國介入南越的意義,只是不愿向丹頓表露。

越南戰爭與當代美國政治

十年前伯恩斯與諾維克開始籌備與構思這部紀錄片時,恐怕他們也沒能預見到其內容與當代美國政治間的高度相關性。這其中最明顯的是1968年美國總統選舉期間的一樁陰謀。在大選前五天,約翰遜總統宣布停止轟炸北越,以促進和談進程,于是民主黨候選人休伯特·漢弗萊(Hubert Humphrey)的民調支持率迅速上漲。可就在大選前三天,南越政府宣布不參與和談,其背后原因是尼克松派特使前往南越,以自己當選后能為南越爭取到更好的條件為誘餌,促使南越政府做出這一決定。中情局通過竊聽獲取了這一信息,約翰遜怒不可遏,稱尼克松犯下了叛國罪。尼克松慌忙打電話向約翰遜保證絕無此事,而約翰遜最終選擇不公開這一消息,以免暴露美國情報搜集的方式。2016年美國總統選舉后,民主黨指責俄羅斯通過在臉書和推特等社交媒體上散布謠言,影響選舉結果,甚至直指特朗普競選團體勾結俄羅斯,竊取并公布民主黨競選郵件。目前美國國會對此事的調查仍在進行中。

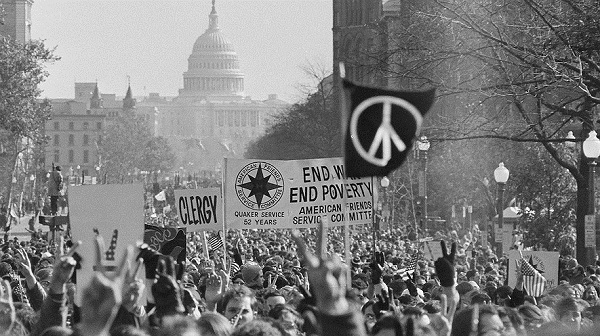

在這一樁陰謀之外,當年美國社會在越南戰爭問題上的分裂程度也與目前民意情況極為相似。反對和支持越南戰爭的人群時常發生沖突和交鋒,其背后是對“愛國者”這一概念的不同理解。反戰人士認為批判政府的不當政策恰恰是愛國的表現,美國政府不應該支持腐敗的南越政權,在越南濫用暴力,在美國國內抹黑反戰人士,將他們描繪成暴力分子,甚至于向肯特州立大學的反戰示威者開槍(最后這件事情觸發了不少越戰老兵也投身反戰運動)。而支持越南戰爭的人群則呼吁對國家的無限忠誠,他們在游行時打出了“要么愛要么離開”(Love it or Leave it)的標語,并指責反戰運動得到了共產黨的支持。尼克松對“沉默的大多數”的陳情更是喚起了不少人走上街頭,支持政府的對越政策。

在政治觀點之外,階級和種族隔閡也影響著美國社會對越南問題的認識。反戰運動起源于大學,以學生為中堅。工人階級認為這些出身特權階層的學生反對越南戰爭,其目的在于逃避兵役。以愛爾蘭裔、波蘭裔和意大利裔為主的芝加哥警察在1968年民主黨全國代表大會會場外與示威的反戰人士發生沖突,進而濫用暴力,然而蓋洛普民調顯示,有56%的美國人支持警察的行動。甚至在1970年5月4日俄亥俄州國民警衛隊開槍打死四名大學生后,民調顯示58%的美國人認為學生咎由自取。四天后,曼哈頓的建筑工人毆打抗議此事的示威者,并在數天后組織游行,表示對尼克松政府的支持。他們在接受記者采訪時稱自己天天辛勤工作,而學生則揮舞著越共旗幟上街游行,此事觸發了他們的神經。此外,非裔美國人群體也對自身處于美國社會邊緣,飽受經濟困苦和種族歧視,卻承擔了大量作戰任務和傷亡的狀況感到不滿。拳王阿里如是說:越南人從沒叫過我黑鬼(No Vietnamese ever called me nigger)。羅杰·哈里斯也回憶道,他從越南回到美國后,沒有出租車愿意載他。馬丁·路德·金(Martin Luther King)的遇刺更是在不少城市中引發騷亂,政府出動軍隊方才將其平息。墨西哥裔美國人對于不同種族在服役上的不平等也感同深受,并借助日益興起的墨西哥裔民權運動發聲。

約翰·肯尼迪在還是國會眾議員時便曾于1951年造訪西貢。法國人向他保證,只要能夠獲得更多美國援助,他們便能重新確立在越南的統治。但一名記者西摩爾·托平(Seymour Topping)則向他表示,法國人正在輸掉這場戰爭,而不少越南人對美國由敬重轉為鄙夷,原因是美國對法國的支持。肯尼迪采信了他的說法,隨后的事態發展也證明了托平預言的正確性。然而肯尼迪在公眾面前對越南問題的態度卻逐漸起了變化,表示南越是美國的孩子,美國決不能拋棄它,這與他參與1960年總統選舉直接相關。在他上任后頭幾個月中發生的豬灣事件、維也納峰會和柏林墻的修建使得外界對他外交軟弱的指責愈發激烈,在此情形下,他必須在越南問題上展現強硬姿態,因此他大幅增加了派駐南越的美國軍事顧問數量,但同時又向美國公眾隱瞞他們伴隨南越軍隊參加作戰行動這一事實。南越局勢的持續惡化讓他感到絕望,但冷戰氛圍使得他又不能對南越棄置不顧。他在1963年春對一位朋友說,“我們不想呆在越南,越南人恨我們,但我不能指望在把這片地區丟給共產黨人的情況下還能連任。”

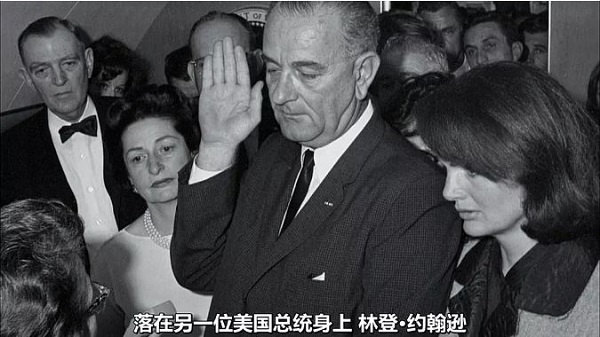

約翰遜總統接任后,在和顧問的通話中表示無法理解南越的混亂狀態,覺得根本不值得在那里進行戰爭,而且美軍一旦陷入便將脫身乏術。然而為了他的偉大社會計劃(The Great Society)等國內立法在國會獲得通過,約翰遜必須在越南問題上有所表示,既表明對南越的支持,又緩解美國公眾對國家過分卷入越南問題的擔心。他批準空軍轟炸北越在老撾的基地,并派軍艦支援南越海軍對北越海岸的炮擊,這一切都是在美國公眾并不知情的情況下進行的。而在參與后一項行動的美國軍艦疑似遭遇北越海軍反擊后,約翰遜下令空襲北越海軍和石油設施作為報復,并敦促國會通過《北部灣決議》,授權他對北越使用武力。在北越游擊隊持續襲擊美軍機場的情況下,約翰遜最終決定向南越派駐美國地面部隊,驅使他做出這一決定的是他對輿論指責其保護機場不力的擔心,而非對改善南越處境的信心。美國地面部隊先是負責保衛機場,后來逐步直接承接作戰任務。與此同時,約翰遜堅持向美國公眾表示政府對南越的政策不變,戰事進展順利,而國防部長麥克納馬拉也在媒體面前反復強調空襲效果良好,盡管他已經得到前線軍官與此相反的反饋。

以上不少情況一經披露,嚴重削弱了美國民眾對政府的信心,使得今后美國國家在推動社會和經濟立法(如醫療保險改革、槍支管控)方面舉步維艱。2016年總統選舉中,特朗普以挑戰建制派的姿態參選,擊敗不少政治家,先后贏得共和黨總統候選人提名和總統大選,以及這一過程中各種針對民主黨的陰謀論(conspiracy theory)的橫行,與美國民眾對政府的不信任密切相關。

《越南戰爭》與對戰爭的紀念

本紀錄片表明,在我們自認為熟知了一切的戰爭背后,隱藏著諸多鮮為人知的側面。在美國與北越對壘故事的背后,是被遺忘的南越盟友,是一個個普通越南家庭的艱難抉擇與心路歷程。美國士兵帶著人生理想或現實目的來到越南,最終被殘酷和荒謬的景象幻化成戰爭的受害者和犧牲者。女性不僅是被保護的對象,也是戰爭的參與者。激烈的戰斗既影響著前線士兵的命運,也牽動著后方家人的神經。他們一方面牽掛著前線親人的安危,另一方面目睹著國內社會的日益分裂。

上述多重視角的采用在揭示越南戰爭殘酷性的同時,也真實還原了美國決策者與個人介入越南問題的歷史情境,從而避免了過于籠統的概括,提供了一個較為平衡和全面的關于越南戰爭的敘事。這對于深化美國民眾乃至決策者對越戰的認識意義頗大:了解越南戰爭的錯誤性與殘酷性固然重要,但更為關鍵的是揭示出不少參與者當年可是抱著良好的愿望卷入越南問題的。因為它表明,即便是良好的愿望也會造成災難性的后果,進而敦促未來的人們在面對戰爭選擇時,少一些自以為是(self-righteousness),多一份審慎。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司