- +1

渡邊義浩:關羽是如何封神的

現在作為關圣帝君被祭祀的關羽,具有道教神的特點。道教是一種追求“福”(子女)、“祿”(財產)、“壽”(長壽)的現世救濟的多神教,也是在當今華人社會中擁有廣泛信眾的中國民俗宗教。在中國大陸,道教曾一度衰落,但目前正處于復興的過程中。

而在道教與佛教信仰都很流行的中國臺灣,對關圣帝君的信仰也很深厚。從臺北站向西兩站是龍山寺站,那里坐落著祭祀觀音和媽祖的龍山寺,龍山寺最深處的后殿中則供奉著赤面長須的關帝。道教是一種多神教,不僅供奉道教諸神,也吸納了觀音等很多原本屬于其他宗教的神。在廟里供奉的眾神中,關帝的排位很靠前。當然,也有很多以關帝為主神的關帝廟。臺灣最著名的關帝廟行天宮是臺灣最繁華熱鬧的地方之一,那里人群熙熙攘攘,附近的地下通道中有很多占卜師。

在汲取了無生老母(引導人們進入理想世界“真空家鄉”的創造神)流派的道教秘密結社一貫道(主張貫徹道教、佛教、儒教、基督教和伊斯蘭教的教義,并統一為一個宗教)中,關羽即位成為第十八代玉皇上帝(道教最高的神)。接受此教義后,在20世紀60年代的中國臺灣,人們相繼將許多玉皇廟改為關帝廟。玉皇上帝作為道教中的最高神,其地位相當于儒教中的昊天上帝,因此儒教對將關羽作為玉皇上帝的教義批判頗多,近來已經很少有人主張關帝為道教最高神了。不過,關圣帝君仍是當今華人社會中受到廣泛信仰的神。那么,這種信仰是從何時開始的呢?

兩晉南北朝

在關羽所生活的三國時代之后的兩晉南北朝時期(280—589年),道教與佛教的勢力都有所擴大。東漢末年發動黃巾起義的張角創立了太平道,投降了曹操的張魯壯大了五斗米道的勢力。發源于五斗米道的天師道不久之后發展為道教,與儒教、佛教并稱為“三教”。

在北朝,北魏(386—534年)的寇謙之發展了天師道,并創立了新天師道,致力于道教的國教化。在南方,西晉至東晉(317—420年)期間的葛洪(其祖父葛系曾仕于孫吳)從《抱樸子》中總結了神仙之術,在此基礎上,重視倫理行為實踐和道教經典誦讀的道教上清派興盛起來。

上清派歷史與教義的集大成者是《真誥》的作者劉宋時人陶弘景,他與弟子一同進入仙道圣地茅山,開創了繼承上清派的茅山派。在陶弘景所著的《真靈位業圖》中,以元始天尊為首的共800多位道教神呈金字塔狀排列,最下層的第七階是俗世中有功績的人物,死后成為冥界的官僚。其中,有以劉備和曹操為首的三國時代人物,包括荀彧、諸葛亮、司馬懿以及徐庶等,但并不包括關羽和張飛,因為他們并非文士。在兩晉南北朝時期,關羽尚未成為民眾信仰的對象。

《真靈位業圖》中沒有關羽,但這并不意味著關羽在兩晉南北朝時期默默無聞。如《晉書·劉遐傳》中所載,武勇出眾的劉遐就被比作關羽、張飛:性果毅,便弓馬,開豁勇壯。值天下大亂,遐為塢主,每擊賊,率壯士陷堅摧鋒。冀方比之張飛、關羽。

另外,關羽回到劉備身邊的這種“義”行也成為行為規范。《晉書·慕容德載記》中記載,被勸降的趙思引用關羽義行之例,作為自己不能背叛的理由:

思曰:“昔關羽見重曹公,猶不忘先主之恩。思雖刑余賤隸,荷國寵靈,犬馬有心,而況人乎!乞還就上,以明微節。”

如此,作為杰出武將而聞名的關羽已經成為傳說。同為陶弘景所著的《古今刀劍錄》中,收錄了關羽之刀的傳說:關羽,為先主所重,不惜身命,自采都山鐵為二刀,銘曰萬人。及羽敗,羽惜刀,投之水中。

刀上的銘文“萬人”二字,源自陳壽《三國志》中對關羽和張飛“萬人之敵”的評語。此外,同樣應該關注的是英雄死去時將寶刀還給水神的故事情節。在將寶刀還給水神的“劍神故事”中,最有名的是亞瑟王(KingArthur)的故事。歐洲土著民族凱爾特人的亞瑟王得到了圣劍“王者之劍”(Excalibur),由此成為“劍神”。亞瑟王臨死時,將圣劍投入阿瓦隆湖。所謂“劍神”,即劍在手中便可擁有超能力而失去劍即迎來死亡的英雄。在中國小說中,得到如意金箍棒的孫悟空可以說是典型的“劍神”。

《演義》中記述了關羽的青龍偃月刀(上有銘文“冷艷鋸”)的來歷,說這把刀是他在舉兵之際用從馬商那里得到的資金鑄造的,但《演義》中并沒有關羽臨死時將青龍偃月刀還給水神的場景。在這里,關羽已經基本失去了作為“劍神”的特點。

不過,在明代雜劇《劉關張桃園三結義》中,有關羽從石頭下面取出刀的情節。賣肉的張飛用千斤大石壓住刀,并聲稱:“能將刀取出者,可免費拿走好肉!”隨后就離開了。關羽來了之后,挪走石頭取出了下面的刀。在今天流傳的三國故事中,并沒有提到上述的刀,而是演變成“一龍分二虎”的故事:關羽將吊在井里的肉分給了貧民,張飛回來后,兩人發生爭吵,劉備路過勸架。從石頭下面取出刀就成為“劍神”,這樣的故事情節在民間很難被理解,因此故事才不得不進行了改編。

另外,嘉靖本《演義》第二版并未具體描寫關羽死去的場景,而是用關羽還刀象征了他的死。關羽在與吳國將軍馬忠戰斗之際,空中突然傳來“云長久住下方也,茲玉帝有詔,勿與凡夫較勝負也”的聲音,關羽頓悟,“棄卻刀馬,父子歸神”。

關羽的冷艷鋸本來與孫悟空的如意金箍棒一樣,是一件使關羽成為“劍神”的兵器。因此,《演義》中稱其重八十二斤(按明清度量衡為49千克,按東漢度量衡則為18千克)。

在兩晉南北朝時期,關羽作為“劍神”的傳說雖然已經形成,但他尚未作為神被信仰。此外,在陶弘景的《古今刀劍錄》中,關于諸葛亮有如下記載:“諸葛亮,定黔中,從青石祠過,遂抽刀刺山,投刀不拔而去,行人莫測。”因此,諸葛亮在古代也是“劍神”。在兩晉南北朝時期,關羽并未得到特殊對待。

唐代

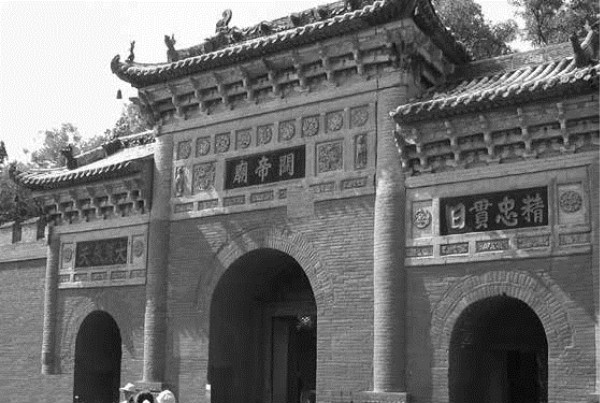

關羽在唐代開始作為神受到祭祀。湖北省當陽縣(今當陽市)城西30里外的玉泉寺靠近關羽殞身之地,在那里,關羽以守護佛的伽藍神(與日本寺院中被稱為“某某天”的婆羅門教諸神相同)的身份受到祭祀。

玉泉寺中所置祭祀伽藍神關羽的廟被稱為“顯烈廟”。玉泉寺是天臺宗創始人智顗于隋文帝開皇十二年(592年)創建的。智顗以《法華經》為中心整理漢譯佛典,發現了釋迦教育上的方便之道,即將其中包含的教理和實踐方法的差異與弟子的能力相適應,于是他將其系統化地總結為從高到低的“五時八教”。不久之后,“五時八教”經最澄傳入日本。比起現在普遍崇拜關羽的道教,天臺宗這一佛教宗派對關羽的神化更早。

玉泉寺中所保留的與關羽相關的最古老的文獻,是董挺于唐德宗貞元十八年(802年)寫的《重修玉泉寺關廟記》:

智顗禪師者至自天臺,宴坐喬木之下,夜分忽與神遇,云:“愿舍此地為僧房。請師出山,以觀其用。”指期之夕,萬壑震動,風號雷虩。前劈巨嶺,后堙澄潭,良材叢仆,周匝其上;輪奐之用,則無乏焉。惟將軍當三國之時,負萬人之敵,孟德且避其銳,孔明謂之絕倫。其于徇義感恩,死生一致,斬良擒禁,此其效也。嗚呼!生為英賢,歿為神明,精靈所托,此山之下。邦之興廢,歲之豐荒,于是乎異。

據此,由天臺山來到此地的智顗遇到了自稱關羽的神,并提出愿將其擁有的這塊土地送給智顗。而且,關羽的神靈還擁有左右國家興廢和作物收成的威力。文中還記載,玉泉寺內的顯烈廟是在唐玄宗時期修建的。

另外,南宋咸淳五年(1269年)成書的以天臺宗為正統的佛教史書《佛祖統紀》中記載,智顗向隋煬帝奏請將關羽封為伽藍神。盡管這顯然是后來的附會,但我們可以認為,關羽在佛教中的地位是由天臺宗確立的。

另一方面,唐人范攄的《云溪友議》中有關于玉泉寺中供奉的三郎神(又稱“關三郎”)十分靈驗的記載。例如先吃廚房中食物的人,臉上會現出手掌印;又如,侮辱神的人會遭遇長蛇毒獸作祟。五代(907—960年)時人孫光憲的《北夢瑣言》中也記載,唐末咸通年間(860—874年),長安坊間流傳著“關三郎率鬼兵入城”的流言,遭受其害者“寒熱戰慄”。因此,清人俞正燮在《癸巳存稿》中認為,玉泉寺之神靈乃關三郎而非關羽。但在這一時期,把關三郎和關羽當作同一個神的情況也是存在的。不久之后,關三郎就分離出去,成為《演義》中關羽的三兒子關索。無論如何,我們大概可以推測,關羽在唐末被視作恐怖的陰間鬼將,這與其作為守護佛殿的伽藍神的身份是相稱的。實際上,現在中國的寺院中也有很多是將關羽作為伽藍神來供奉的,甚至在像北京的雍和宮那樣的藏傳佛教寺院中也是如此。

玉泉寺的祭祀活動屬于私祭。與之相對,關羽也得到過國家祭祀,盡管只有短短五年。到宋代,才真正出現了對關帝的國家祭祀。關羽曾在武成廟中作為太公望呂尚(在日本是釣魚之人的代名詞,但實際上是輔佐周武王討伐殷商的軍師)的從祀而得到共同祭祀。

天寶十四年(755年)開始的安史之亂,使唐朝的國力走向衰落。對此感到憂心的肅宗于上元元年(760年)封太公望為武成王,將太公廟升格為武成王廟,使之與祭祀孔子的文宣王廟達到同一級別。當時,仿照文宣王廟中以孔門十哲(顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓、宰予、子貢、冉有、子路、子游、子夏)為從祀的做法,也選了古今名將十人作為武成廟的從祀。這十人是:孫武(孫子)、吳起(吳子)、田穰苴、樂毅、白起、韓信、張良、諸葛亮、李靖、李勣。在魏晉南北朝時期的人物中,只有諸葛亮一人入選。關羽成為武成廟的從祀是在建中三年(782年),作為古今名將六十四人之一,以蜀前將軍、漢壽亭侯的身份享有國家祭祀。這是關羽作為武神得到國家祭祀的開始。但此時作為從祀的三國時代武將并非只有關羽一人。諸葛亮自然在列,此外還有張遼、鄧艾、張飛、周瑜、呂蒙、陸遜、陸抗、羊祜和杜預。關羽在唐代并非受到特殊信仰的神。而且,這種從祀也于貞元二年(786年)中止。關羽作為武神受到官方祭祀的時間極為短暫。

在唐代,關羽在其死去之地附近的玉泉寺中作為伽藍神受到祭祀,但由國家祭祀的時間只有短短五年。而且,后世成為主流的道教的關羽祭祀尚未開始,可以說,當時還沒有出現真正的關帝信仰。

宋代

關羽地位的提高,是進入宋代以后的事情了。宋代關羽信仰盛行的原因有很多:一是關羽作為對抗北方民族入侵的國家守護神,被寄予了很高的期待;二是三國故事的普及,以及朱子學確立了蜀漢正統論;三是晉商中開始出現真正的關帝信仰。

宋朝是中國歷代王朝中軍事實力相對較弱的,在北宋時期,北方受到遼(916—1125年)的侵襲,西部受到西夏(1038—1227年)的侵襲;在南宋時期,北方受到金(1115—1234年)的侵襲,并最終為元朝所滅。在這一過程中,宋朝為了彌補衰弱的軍事實力而向眾神祈禱。從唐代起供奉關羽的玉泉寺,在宋代戰爭期間得到了皇帝的恩惠。

建立北宋的太祖趙匡胤于開寶三年(970年)選出古今忠臣義士二十三人表彰功績,并為其墳墓設立三戶守墓人實行祭祀,關羽便是其中之一(《文獻通考》卷一〇三)。《湖北通志》卷十八中將玉泉寺附近的關帝陵廟作為關羽的墳墓,認為其祭祀始于南宋,但事實并非如此。此時,劉備、諸葛亮和張飛也包含在二十三人之中,得到同樣的待遇。但與劉備等人不同的是,關羽自唐代以來便在玉泉寺中受到祭祀,入宋以后也繼續得到恩惠。

真宗大中祥符六年(1013年),朝廷出資修繕了玉泉寺中供奉關羽的顯烈廟。此后,玉泉寺的祭祀逐漸變為官方祭祀。例如,哲宗于紹圣三年(1096年)賜予玉泉寺上書“顯烈”二字的匾額。匾額上的題字當然源自顯烈廟之名,但據說也是因為其父神宗在遠征交趾(今越南北部)時,關羽曾顯靈英勇戰斗,拯救了陷于困境中的宋軍。于是,玉泉寺在作為“海內四絕”之一的天臺宗發祥圣地的同時,由于寺中有受皇帝保護的關羽顯烈廟,遂成為與朝廷關系密切的寺院。

北宋末年,隨著戰事的增加,關羽的地位得到了進一步提升。徽宗先于崇寧元年(1102年)封關羽為“忠惠公”,后于大觀二年(1108年)封其為“武安王”,宣和五年(1123年)又封其為“義勇武安王”。這不僅是從“公”到“王”的爵位提升,而且加上了象征武德的字眼。

面對覬覦中原而南下的金,北宋舉國對抗。徽宗在軍事上無計可施時,便賜予關羽以至高的名號,這一行為被后世的歷代帝王繼承(參看表1)。這些封關羽為王的祭典儀式都是在玉泉寺顯烈廟中舉行的,因此,顯烈廟成為救國濟民的官方祈愿所,關羽作為保佑宋代軍事行動的武神逐漸受到崇信。

靖康之變(1127年)后北宋滅亡,南宋建立。南宋朝廷繼續對關羽進行冊封。建炎二年(1128年),建立南宋的高宗封關羽為“壯繆義勇王”;淳熙十四年(1187年),孝宗封關羽為“壯繆義勇武安英濟王”。

但在南宋時期,諸葛亮也被封為“威烈武靈仁濟王”,可見南宋并沒有將國家守護神限定為與趙氏既不同姓也不同鄉的關羽。而唐代便以與皇室同姓的李聃(老子)為祖先,將道教的地位置于佛教之上。如果只考察關羽與軍事行動的關系,并不能解釋關帝信仰發展壯大的原因。

在考察軍事行動以外的因素時,我們可以從加封關羽的敕文入手:“雨陽必以告,神靈之氣頓起,靈威顯現。”由此可見,關羽還有軍事力量之外的威力。關羽不僅是國家守護神,而且具有調節旱澇災害的民間守護神的性質。不僅作為伽藍神和武神,而且演變為庇護民眾安寧的神,這一點在很大程度上決定了關羽成為財神的可能性,而這與關帝信仰的擴大直接相關。在宋代,文獻中能夠確認的單獨供奉關羽的廟就有七座,其中尤其值得注意的是關羽誕生地解縣的關圣廟的修建,但我們無法找到唐宋年間對于此事的明確記載,在明末的《萬歷野獲編》中倒是留有記錄,不過也不能排除后世附會的可能性。

宋代關帝信仰擴大的第二個原因是《三國志演義》的源頭“說三分”的普及,使人們對《三國志》的故事有了生動的體會,于是蜀漢的地位便提高了。在與《三國志演義》相關的評話中,已經形成了劉備是好人、曹操是壞人的觀點。

與之相反,北宋時期國家層面是將曹魏作為三國正統的。北宋作為統治中原的五代的后繼者,平定了分散在長江流域等地的十國而統一中國。為了彰顯自身的正統性,北宋以曾經統治中原的曹魏為正統。司馬光在編年體史書《資治通鑒》中認為,從中山靖王到劉備的家譜并不可信,所以使用曹魏年號記載三國歷史,對蜀漢的正統地位提出了質疑。

激烈反對這一觀點的是集朱子學之大成的朱熹。朱熹高度評價諸葛亮之“義”:“論三代以下,以義為之,只有一個諸葛孔明。”后來朱子學受到理宗的尊崇,南宋時期無論是民眾還是文人,都普遍懷有支持蜀漢的態度。南宋被金侵占了中原地區,只能偏安于長江流域,收復中原一直是朝野上下的目標。諸葛亮為收復中原而在北伐中去世,在南宋看來,他是足以反映國家理想的英雄人物。

我們可以認為,對關羽的信仰也是在這種抱有蜀漢認同感的背景下擴大的。但象征蜀漢的人物既有劉備,也有諸葛亮,并不僅僅限定為關羽一人。北宋末年,岳飛被力主宋金議和的秦檜殺害,后于淳熙五年(1178年)被追謚為“武穆”,嘉泰四年(1204年)又被追封為“鄂王”。作為救國英雄,岳飛被供奉于岳王廟,1914年以后,與關羽合祀于武廟。清代短篇小說集《西湖佳話》中這樣描述岳飛的出生:

父母生他時節,夢見一個金甲紅袍、身長丈余的將軍,走進門來,大聲道:“我是漢朝張翼德也,今暫到汝家。”說畢,即時分娩,父親因此就取名為飛。

這段文字是為了說明岳飛是張飛的轉世。就在民眾中受歡迎的程度而言,張飛并不遜于劉備和諸葛亮。但在這些三國人物中,只有關羽被當作信仰的對象受到了廣泛的崇拜。為了解釋這一現象,我們有必要進一步考慮其他因素,即第三個主要原因——晉商的關帝信仰。

在解縣出生使關羽成為財神。關羽的出生地解縣是當時中國最大的鹽產地。日本是被海包圍的島國,有“贈敵以鹽”的說法。盡管如此,武田信玄依然曾為鹽的不足而苦惱,可見鹽是很難得到的。另外,英語中“salary”(薪酬)一詞的詞源是拉丁語中的“sal”(鹽),因為古羅馬用鹽支付薪酬。這些都反映出鹽在古代的重要性。

中國是一個大陸國家,采鹽的場所是有限的。西漢武帝時期,巨賈出身的桑弘羊提出實行鹽的專賣制度,并從此推行開來。國家向作為生活必需品的鹽征稅,導致民眾因生活負擔加重而日漸窮困。而且,在儒家觀念中地位低下的商人向民眾販賣食鹽,這種與民爭利的行為遭到了儒士的反對。在武帝之后的昭帝時期,御史大夫桑弘羊與遵從外戚霍光主張的“賢良文學”等儒士圍繞是否實行鹽鐵專賣展開了爭論。這場爭論由桓寬整理為《鹽鐵論》,流傳至今。此后,儒家士大夫也會不時批判鹽的專賣,但由于專賣能夠帶來可觀的收入,中國歷代王朝都沿用鹽的國家專賣制度。

由于鹽是生活必需品,無論其價格上漲還是下跌,對民眾來說都是不可缺少的。因此在國家衰敗時,鹽的價格就會因為稅目濫增而上漲,結果就是導致售賣私鹽的商人橫行跋扈。盡管政府有嚴厲的懲罰措施,但不久之后這些商人中就出現了擁有武裝并公然抗法的人。作為唐朝滅亡一大推動因素的王仙芝、黃巢起義,就是由售賣私鹽的商人王仙芝發動的。

宋代嚴格地實行鹽的專賣制度,即“榷鹽法”,鹽的生產、運輸和銷售都由國家執行。唐代以前的古代國家以農業生產作為立國之基礎,而宋代以后的中世國家則重視商業,注重由國家獨占商業利益。但宋代軍事實力較弱,逐漸陷入了軍費不足的困境,經常需要向商人求助。不久之后,鹽的專賣制變為“通商法”,即國家將售鹽業務委托給商人并從中征稅。晉商的勢力正是在這一過程中得以壯大的。

“晉商”是指出身于山西、陜西兩省的商人和金融業者,在明清時期,他們與南方的徽商(新安商人)成為中國商業界的兩大勢力。晉商與清朝的關系尤為密切,他們依托自己的財富壟斷了票號(匯兌行業)、錢鋪(匯兌、銀行業)等金融業。其活動以北京為中心,遍及華北、華中地區,到1905年前后的清末,北京的金融業店鋪中大約一半都是由晉商經營的。眾所周知,蔣介石是鹽商的兒子,在經濟上支持他的孔祥熙則是晉商出身。

“士農工商”的說法在日本也有,由此可見商人為儒家所貶抑的地位。盡管如此,山西還是有很多商人,《五臺縣志》是這樣解釋其原因的:

晉俗以商賈為重,非棄本而逐末,土狹人滿,田不足于耕也。

自古以來,山西的耕地不足而人口眾多,因此當地人不得不轉而從事商業。就地理位置而言,山西位于從西域到長安的絲綢之路的延長線上,而且占據了該路線與從今烏蘭巴托南下經大同、開封直通廣東的南北交通線交叉的交通要沖位置,因此自古以來就商人輩出。

另外,山西也是中原王朝與北方少數民族對峙的軍事要地,戰事所需的龐大軍費就是由鹽商負擔的。宋朝與北方民族之間長期交戰,利用鹽的專賣保證了邊境軍需用品的供應。隨著范祥的鹽政改革而實施的“通商法”規定,國家在將鹽賣給商人時征收一定的稅,之后則允許商人自由銷售。但其銷售區域(即通商區)是由國家劃定的,不能到其他的通商區進行銷售。晉商向邊境輸送銀、銅錢以及糧草,以此換取鹽的銷售許可證“鹽引”,持鹽引到生產地取鹽售賣。作為京城與邊境之間最大的鹽產地解池的鹽商,晉商開始嶄露頭角,借助“通商法”迅速發展壯大。

晉商在從事商業活動時,將同鄉關羽作為守護神加以崇拜。被儒家貶抑的晉商將義神關羽作為守護神,其目的在于宣揚自己的地位。宋代財政收入的八成用于軍費,而鹽稅在稅收中占了五成。從事售鹽生意的晉商,由此積累了巨大的財富。正是因為關羽是他們的守護神,宋代朝廷在戰爭之際遂向關羽祈愿。關帝信仰作為聯系商人與國家權力的手段而日漸擴大。

宋代關帝信仰的發展,比起前面所揭示的第一個原因(為應對北方民族入侵,作為國家守護神而受到很高期待)和第二個原因(三國故事的普及,朱子學確立蜀漢正統論),更重要的因素是晉商的關帝信仰及其實力的壯大。

(本文節選自渡邊義浩著、李曉倩譯《關羽:神化的<三國志>英雄》,后浪出版公司,2017年9月。澎湃新聞經授權發布,現標題和小標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司